第3部 中小企業・小規模事業者と支援機関

第2章 中小企業・小規模事業者における経営課題への取組

第2節 課題解決に向けた経営相談

本節では、中小企業が抱える経営課題や、課題解決のための相談相手の実態について分析する。

1 中小企業の経営課題の実態

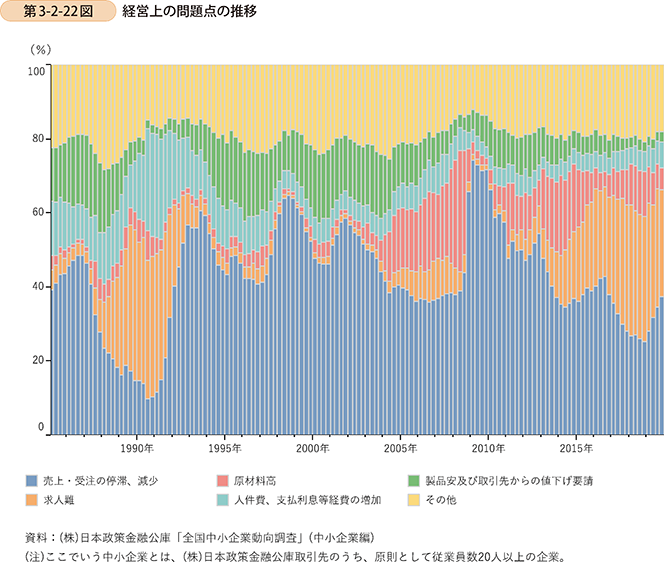

まず、中小企業が抱える経営課題を長期時系列で見てみる(第3-2-22図)。全体としては、「売上・受注の停滞、減少」を挙げる者が多いが、足元では「求人難」を挙げる者が多くなっていることが見て取れる。

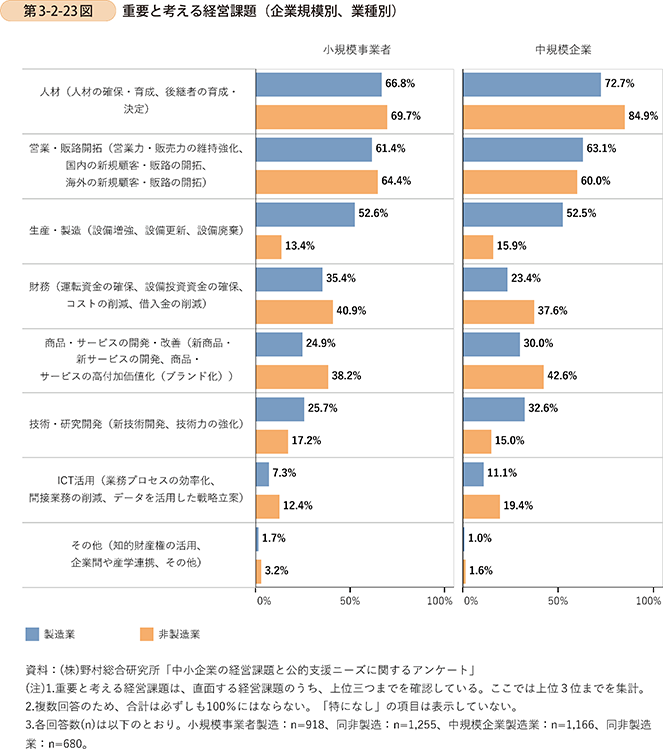

第3-2-23図は、自社が直面する経営課題のうち、重要と考える課題企業規模別、業種別に示したものである。これを見ると、規模や業種を問わず、「人材」と「営業・販路開拓」と回答する者の割合が6割を超えており、特に、中規模企業の非製造業においては、「人材」と回答する者の割合が8割を超えている。

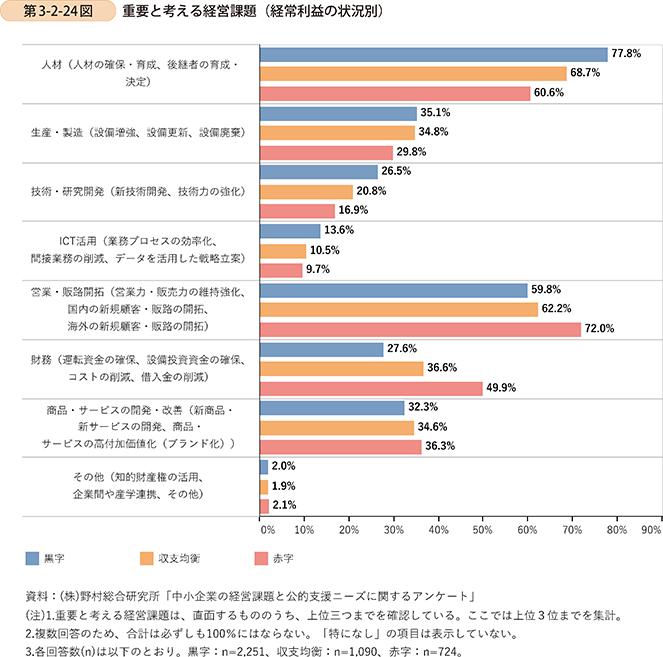

第3-2-24図は、重要と考える経営課題を経常利益の状況別に示したものである。これを見ると、「人材」など、黒字企業の回答割合が相対的に高くなる経営課題と、「営業・販路開拓」や「財務」など、赤字企業の回答割合が相対的に高くなる経営課題があることが分かる。

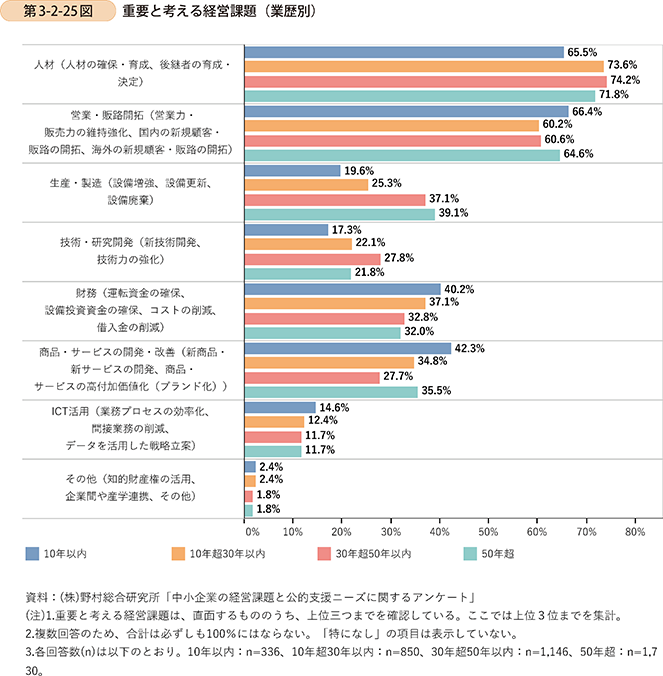

第3-2-25図は、重要と考える経営課題を業歴別に示したものである。「財務」については、業歴の短い企業ほど回答割合が高い傾向となっている。一方、保有設備の年数との関係から、「生産・製造」については、業歴の長い企業ほど課題として挙げる割合が高いことが分かる。

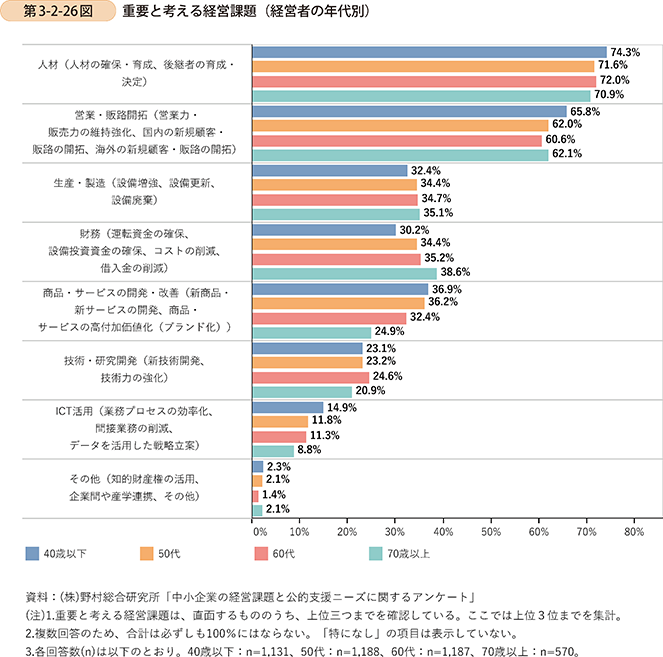

第3-2-26図は、重要と考える経営課題を経営者の年代別に示したものである。40歳以下の区分に着目すると、他の年代に比べて「人材」、「営業・販路開拓」、「商品・サービスの開発・改善」、「ICT活用」について回答割合が高く、「生産・製造」と「財務」については、回答割合がやや低くなっていることが分かる。

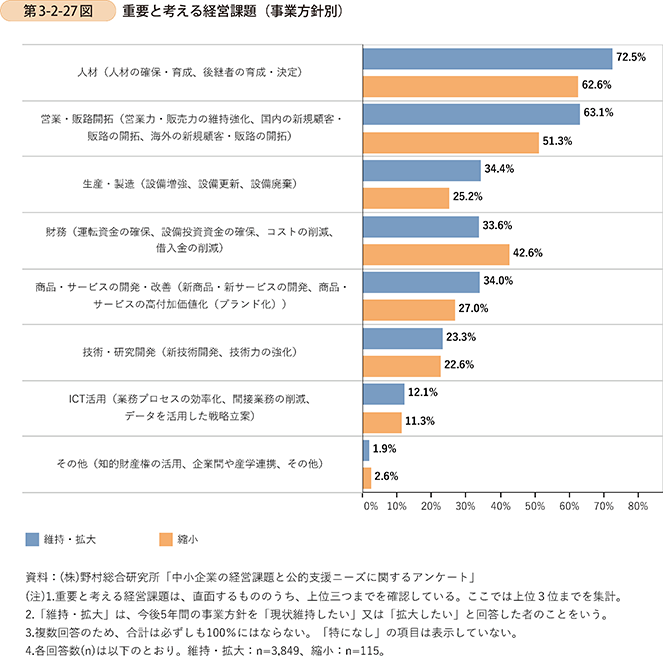

第3-2-27図は、重要と考える経営課題を今後5年間の事業方針別に示したものである。事業を「拡大したい」又は「維持したい」と回答した者の方が、「縮小したい」と回答した者に比べて、多くの項目で回答割合が高くなっている。他方、「財務」については、「縮小したい」と回答した者の方が、回答割合が高いことが分かる。

2 経営課題の相談相手

前項では、中小企業における経営課題が企業や経営者の特性に応じて多様であることを確認したが、ここからは、課題解決に向けた経営相談の取組状況について確認していく。

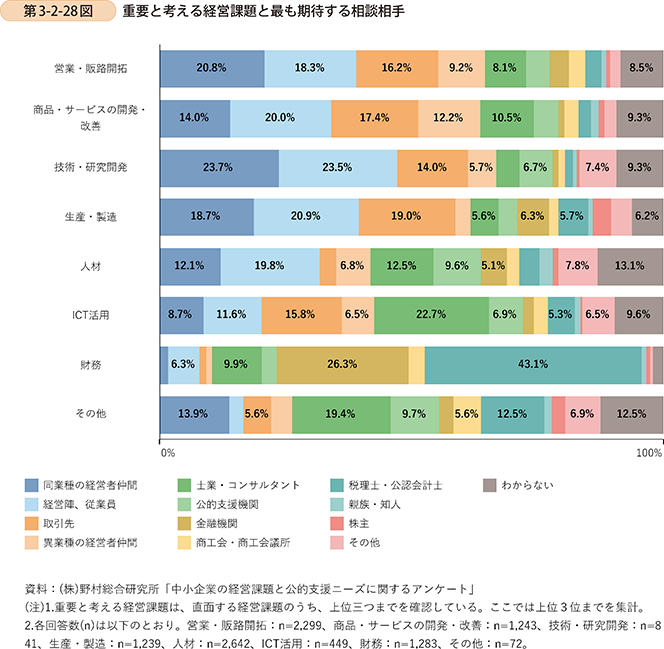

第3-2-28図は、重要と考える経営課題ごとに、最も期待する相談相手を示したものである。経営課題ごとに差は見られるものの、財務を除き全体としては、「同業種の経営者仲間」、「経営陣・従業員」、「取引先」に期待している企業の割合が高いことが分かる。

また、「人材」や「その他(特許、企業間連携など)」といった経営課題については、「期待する相談相手がいない・わからない」という回答が上位となっている。

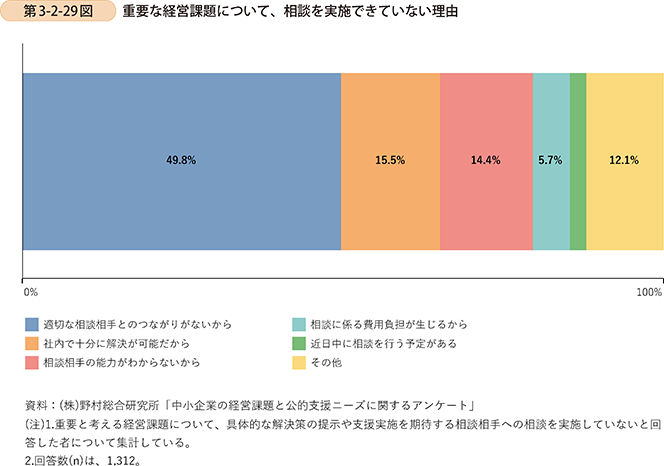

第3-2-29図は、重要と考える経営課題について、支援実施を期待する相談相手への相談を実施できていない理由について示したものである。これを見ると、「適切な相談相手とのつながりがないから」という回答が約半数を占めていることが分かる。

コラム3-2-5

成長する企業経営者の経営課題の解決方法

ここまで、中小企業・小規模事業者が抱える経営課題解決の実態について確認してきたが、企業の属性や経営者の属性によって、抱える経営課題は変わることが分かった。これに関連して本コラムでは、成長する企業経営者の相談相手、施策利用の傾向などについて、日本政策金融公庫総合研究所が2019年5月に発表した論文「新規開業企業の成長パターンとその特徴」における分析結果を紹介する。

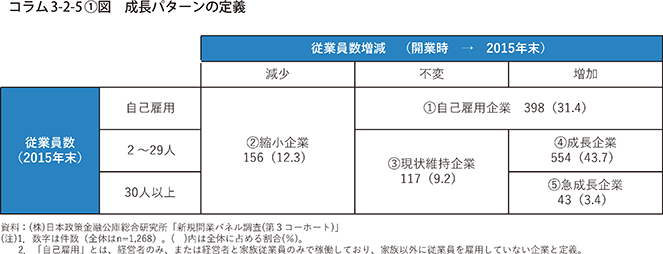

はじめに、本分析では、2011年に開業した企業の状況を5年間にわたり追跡した日本政策金融公庫総合研究所「新規開業パネル調査(第3コーホート)」を用いている。また、分析対象となる新規開業企業については、2015年末時点の従業員数と、開業時からの従業員数の増減によって〔1〕自己雇用企業、〔2〕縮小企業、〔3〕現状維持企業、〔4〕成長企業、〔5〕急成長企業の5つの成長パターンに分類している(コラム3-2-5〔1〕図)。以下では、この分類を基に、成長パターンと経営課題の解決方法に関する分析について見て行く。

1.成長企業の情報収集

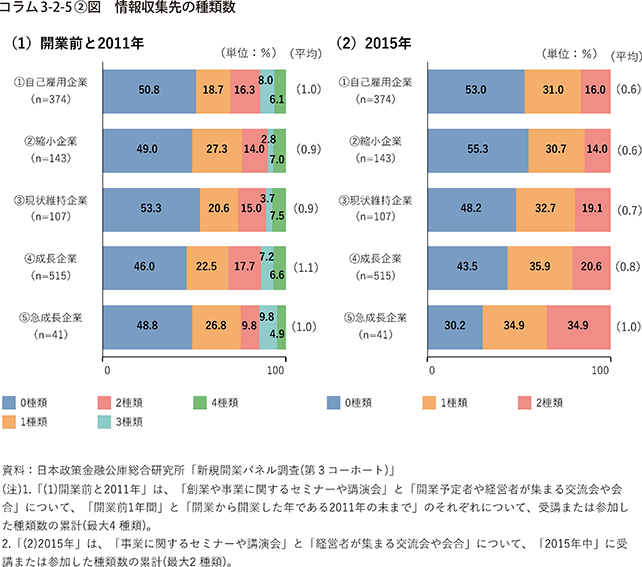

経営課題の解決の糸口をつかむための情報収集について、「(創業や)事業に関するセミナーや講演会」と「(開業予定者や)経営者が集まる交流会や会合」への参加の有無から見て行く(コラム3-2-5〔2〕図)。まず、開業前後の情報収集の水準を確認すると「開業前と2011年」については、「0種類」が全てのパターンで5割前後となり、情報収集を行っていない企業がほぼ半数いることが分かる。平均種類数で見ると、0.9~1.1種類と各分類で大きな差が見られない。

次に、2015年の情報収集の状況を見ると、「0種類」は、〔1〕自己雇用企業(53.0%)、〔2〕縮小企業(55.3%)、〔3〕現状維持企業(48.2%)と約半数いる一方、〔4〕成長企業(43.5%)、〔5〕急成長企業(30.2%)と、成長している企業の方が低い割合となった。特に〔5〕急成長企業は、「1種類」が34.9%、「2種類」が34.9%で、平均1.0種類と、他の分類よりも情報収集に対して積極的な行動をとっていることが分かる。因果関係は必ずしも明確ではないが、情報収集が企業の成長にプラスに働いていることが示唆される結果となっている。

2.成長企業の相談相手

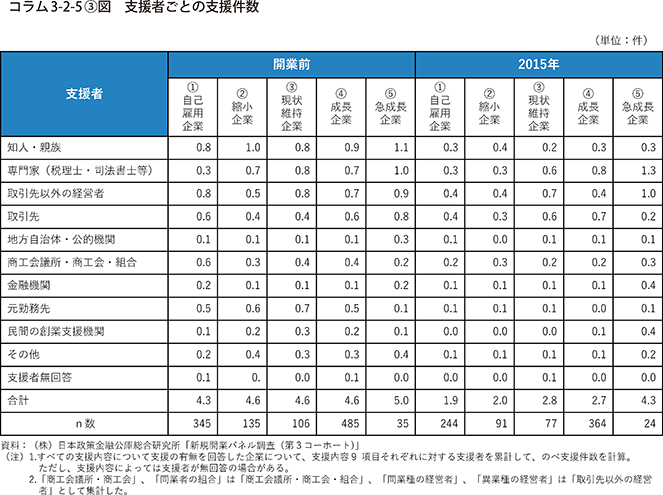

続いて、企業が支援を受けた相手先ごとの件数を開業前後で見てみる(コラム3-2-5〔3〕図)。開業前では、どの分類においても「知人・親族」が0.8~1.1件と最も多くなっていることが分かる。次いで、〔1〕自己雇用企業を除いた分類においては「専門家(税理士・司法書士等)」が多い。また、どの分類においても、「取引先以外の経営者」や「取引先」についても比較的相談相手として挙げられていることが見て取れる。

他方、2015年を見てみると、「知人・友人」は0.2~0.4件と少なく、「専門家(税理士・司法書士等)」については、〔4〕成長企業(0.8件)、〔5〕急成長企業(1.3件)と、いずれも「開業前」を上回る件数となっていることが分かる。また、〔5〕急成長企業においては、「取引先以外の経営者」が1.0件と他の分類に比べて多く、経営者のネットワークや人脈の中で、相談相手を見出していることがうかがえる。

以上より、新規開業企業が開業前後に様々な支援を受けている中、特に成長している企業は、「専門家(税理士・司法書士等)」や「取引先以外の経営者」などの外部から支援を受けている割合が高い傾向にあることが分かる。

本コラムでは、成長している企業の経営課題の解決方法に関する分析ついて見てきた。企業の状況や経営課題は一様ではないものの、経営課題の解決に向けては、様々なルートでの情報収集や支援者への相談実施などの積極性が重要といえるのではないだろうか。