第3部 中小企業・小規模事業者と支援機関

第1章 中小企業政策の変遷

第3節 中小企業支援機関が果たす役割

2017年6月にとりまとめられた「中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会中間整理」では、それぞれの中小企業支援機関が果たす役割として、〔1〕気付きやきっかけを与えること、事業者の悩みを気軽に受け付けること、〔2〕中小企業支援機関相互がネットワークを形成すること、〔3〕それぞれの中小企業支援機関が能力を向上することの3点がポイントであると述べられている。

〔1〕については、商工会・商工会議所、士業等専門家、金融機関などの各地に存在する身近な中小企業支援機関が、様々な悩みを受け付け、時には支援を受けることを強く勧め、必要に応じて、より専門的な機関へと取り次ぐことが重要となってくるとされている。そうした専門機関と顔が見える関係を構築することの重要性や、相談対応後の積極的なフォローの重要性が指摘されている。

〔2〕については、中小企業支援機関間でネットワークを形成することで、広く面でニーズの掘り起こしや気付きの付与を行えることが効果的であるとされている。また、こうしたネットワークが形成されていれば、中小企業者などがどこの中小企業支援機関を訪れても、支援機関全体で悩みに対応することができ、また、支援策を必要な事業者に円滑に届けることもできると、その有効性が指摘されている。

〔3〕については、特に「分野専攻型」の支援機関においては、窓口機関から取り次がれた場合も含めて、的確に経営課題に対応できるよう、自らの専門性の向上に努めることが重要であるとしている。

コラム3-1-1

小規模企業振興基本計画と小規模事業者支援法の改正

2019年6月に第Ⅱ期小規模企業振興基本計画が閣議決定されるとともに、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下、「小規模事業者支援法」という。)の改正が行われた。

第Ⅱ期小規模企業振興基本計画は、中小企業政策審議会小規模企業基本政策小委員会(以下、「小委員会」という。)の議論を踏まえて作成されており、同議論は、小規模事業者支援法の改正にもつながっている。

本コラムでは、議論の概要及び同議論が第Ⅱ期小規模企業振興基本計画及び小規模事業者支援法にどのように反映されたかを解説していく。

1.支援機関の類型と商工会・商工会議所の二面性

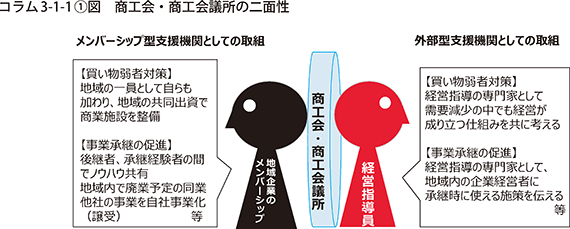

小委員会では、第Ⅱ期小規模企業振興基本計画すなわち小規模企業振興政策の方向性を検討していく上で、支援体制の在り方についても議論のテーマとなった。その際、商工会・商工会議所の支援機関としての機能を整理していく中で、地域の企業を構成員として構成員同士の相互扶助を主眼とする社団組織としての性質と、構成員外の小規模企業に対しても支援を行うことの関係性についても議論が及んだ。

小委員会では、支援機関について、支援をする側と支援を受ける側の関係を基に、「メンバーシップ型支援機関」と「外部型支援機関」とに類型化した。

メンバーシップ型支援機関とは、メンバー間での交流・連携・協働・協業によって互いに資源を提供し合うことで課題を解決していくタイプの支援機関であり、組合が代表例となる。

外部型支援機関とは、支援を受ける側に足りない資源(情報を含む)について、支援を受ける側とは違う立場から提供することによって課題解決を手伝うタイプの支援機関であり、士業やよろず支援拠点などのいわゆる専門家が該当する。

このように支援機関を類型化した場合、商工会・商工会議所はコラム3-1-1〔1〕図のように二面性があるのではないかとされた。

例えば、「事業承継の促進」という政策目標がある場合に、商工会・商工会議所という支援機関にどのようなアクション・支援行動を期待するかは、メンバーシップ型支援機関と外部型支援機関のどちらの側面を重視するかによって異なってくる。

メンバーシップ型支援機関としての商工会・商工会議所に期待するアクション・支援行動は、構成員自らが事業承継を行うこと、事業承継を果たした構成員が今後の事業承継を予定している他の構成員に経験者としてノウハウを共有することなどが考えられる。

他方、外部型支援機関としての商工会・商工会議所に期待するアクション・支援行動は、構成員同士のメンバーシップ・相互扶助ではなく、構成員外の存在である経営指導員による外部専門家的な視点からのアドバイスや計画作成支援となる。

また、これまでの小規模事業者支援法では、商工会・商工会議所を経営発達支援事業の主体と位置付けているが、メンバーシップ型支援機関・外部型支援機関のどちらの側面を念頭に置いているかが明確ではなく、本来は構成員相互のメンバーシップで行うべき取組・事務(地域の祭事の事務局業務など)を、外部専門家の役割を期待される経営指導員が処理するなどの事象が起きていた。その結果、業務のしわ寄せが経営指導員に及び、業務過多の一因となっているのではないかという問題意識が提起された。

これを受け、今回の小規模事業者支援法及び同法に基づく基本指針の改正では、経営発達支援事業を含む経営改善普及事業は、経営指導員が責任者となる事業(外部型支援機関としての事業)であることを明確にした。

2.経営指導員の業務(経営改善普及事業)の在り方

小委員会では、経営指導員の業務(経営改善普及事業)の在り方についても随所で議論の俎上に載せられた。

まず、経営指導員に対しては、その人件費を始め、都道府県などの地方公共団体の公費が多分に投下されることによって活動コストが賄われている。この実態に即せば、経営指導員には、公費の投下目的に応じた活動が期待されているところだが、どの事業者をどのように支援するかといった活動の裁量が商工会・商工会議所に委ねられているのが現状である。

小委員会では、小規模企業振興政策を実施するに当たっての地方公共団体の位置付けを明確にするとともに、経営指導員の業務(経営改善普及事業)と、地域の商工行政が軌を一にするための仕組みが必要であるとされた。

このため、第Ⅱ期小規模企業振興基本計画では、小規模企業振興政策のステークホルダーとして地方公共団体を位置付けるとともに、国と地方公共団体の連携強化を図っていくべき旨が記載された。

小規模事業者支援法についても、同法に基づく計画は商工会・商工会議所による単独作成から市町村と共同作成する制度へと改正されるとともに、基本指針において、経営改善普及事業は「地域の商工行政との調和を図る」ことを原則とした。

また、小委員会では、経営改善普及事業の中でも経営発達支援事業について、「事業者に対して何をするか(活動目標)」は規定されているが、「事業者にどうなってもらいたいか(成果目標)」からの効果検証が不十分であることが問題提起された。

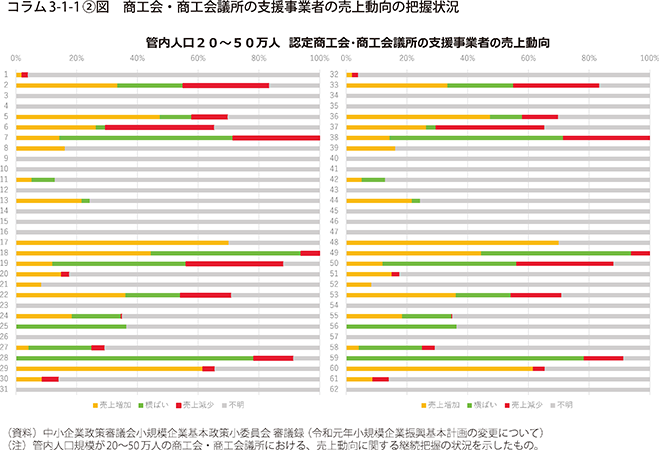

小委員会では、経営発達支援事業の実績も開示した上で議論がなされたが、事業計画の作成支援をした企業の状況・経営動向の継続把握(モニタリング)を全く実施していない商工会・商工会議所が存在することが明らかになった。コラム3-1-1〔2〕図は、商工会・商工会議所に支援先の売上増減の動向を質問した結果の一例だが、全者について「不明」と回答している商工会・商工会議所も少なくない。

事業計画の作成支援は、目的(小規模企業の経営発達)を実現するための一手段であるにもかかわらず、事業計画の作成支援を行うこと自体の目的化・手段の目的化が進んでいるおそれがあった。

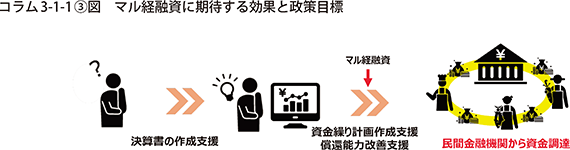

このような手段の目的化は、経営発達支援事業以外の個別施策でも起こり得るものである。例えば、小委員会では、小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)についても、融資を行うこと自体が目的ではなく、情報の非対称性や低償還能力といった金融困難の原因を解消し、民間金融機関からも資金調達が可能となるように経営改善を図っていくことが目標であるなど、政策の目的・目標・期待する効果を整理していくための議論もなされた(コラム3-1-1〔3〕図)。

このような議論を踏まえ、小規模事業者支援法に基づく基本指針は、経営指導に当たってのモニタリングの重要性、成果目標の視点、成果を把握するための仕組みなどを記載する改正がなされている。

以上からも分かるとおり、第Ⅱ期小規模企業振興基本計画及び小規模事業者支援法は、小規模企業のための施策であると同時に、小規模企業を支援する側、主に経営指導員の環境整備のための施策ともいえる。