第2部 地域で価値を生み出す小規模事業者

第4章 付加価値の創出に向けた取組と地域活性化

第4節 地域課題の解決に資する小規模事業者の取組

人口減少を背景に、地域が抱える課題は様々な形で顕在化している。このような環境下において、小規模事業者は、地域課題の解決における中心的な役割を担う存在として、地域住民からの期待も大きい。(前掲第2-1-13図)

本節では、小規模事業者の地域課題に対する取組や課題について分析していく。

1 地域課題の解決に向けた取組状況

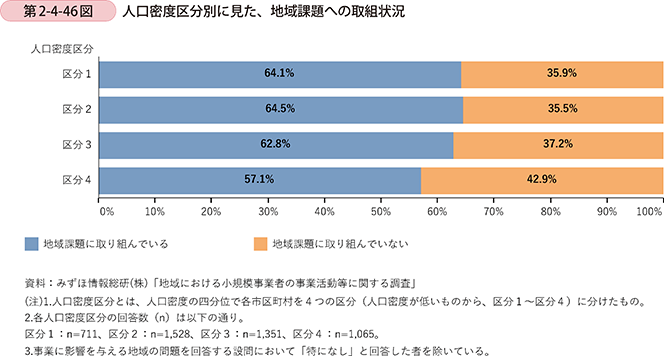

第2-4-46図は、自社の事業に影響を与える地域課題を認識している小規模事業者に対して、地域課題の解決に向けた取組の状況を人口密度区分別に見たものである。

これを見ると、「地域課題に取り組んでいない」と回答した小規模事業者の割合が最も高いのは、「区分4」となっており、人口密度が低い地域の方が取り組んでいる事業者が多い傾向にある。

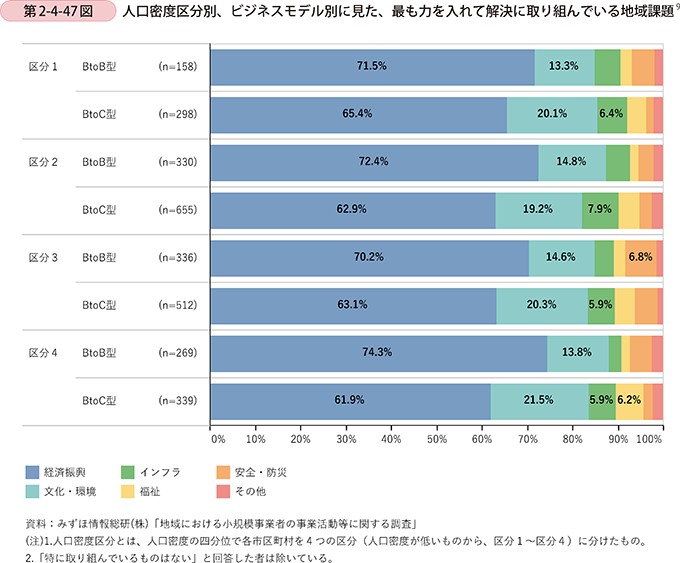

第2-4-47図は、地域課題の解決に取り組んでいる小規模事業者について、最も力を入れて解決に取り組んでいる地域課題を、人口密度区分別、ビジネスモデル別に見たものである。

これを見ると、全体では「経済振興」と回答した者の割合が最も高い。また、人口密度区分別に見ると、取り組んでいる地域課題に大きな差は見られないものの、ビジネスモデル別に見ると、BtoB型小規模事業者はBtoC型小規模事業者と比較して、「経済振興」に最も力を入れている者の割合が高く、BtoC型小規模事業者はBtoB型小規模事業者と比較して「文化・環境」に力を入れている者の割合が高い。

9 ここでいう「経済振興」とは、「商店街や中心市街地等の衰退」、「地場産業の衰退・不在」、「観光資源の不足」、「働き手の不足」、「働く場所の不足」を指す。

ここでいう「文化・環境」とは、「祭りや伝統行事・イベントの減少」、「親睦・交流行事の減少」、「美化・環境保全活動」を指す。

ここでいう「インフラ」とは、「生活必需品・サービスを扱う店舗の減少」、「銀行・郵便局の減少」、「交通インフラの脆弱化」を指す。

ここでいう「福祉」とは、「高齢者支援(見守り等)の不足」、「保育機能の不足」、「障がい者支援の不足」、「教育機関の不足」、「医療・介護施設の不足」を指す。

ここでいう「安全・防災」とは、「防災・消防活動の担い手不足」、「防犯・交通安全活動の担い手不足」を指す。

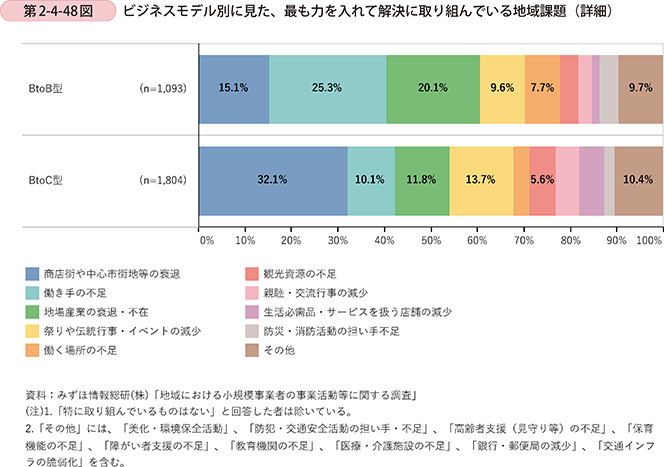

第2-4-48図は、最も力を入れて解決に取り組んでいる地域課題の詳細を、ビジネスモデル別に見たものである。

これを見ると、BtoB型小規模事業者においては、取り組んでいる課題として、「働き手の不足」と回答した者が25.3%、「地場産業の衰退・不在」と回答した者が20.1%となっている。これに対してBtoC型小規模事業者においては、取り組んでいる課題として、「商店街や中心市街地等の衰退」と回答した者が32.1%、次いで「祭りや伝統行事・イベントの減少」と回答した者が13.7%となっている。

2 地域課題への取り組み方

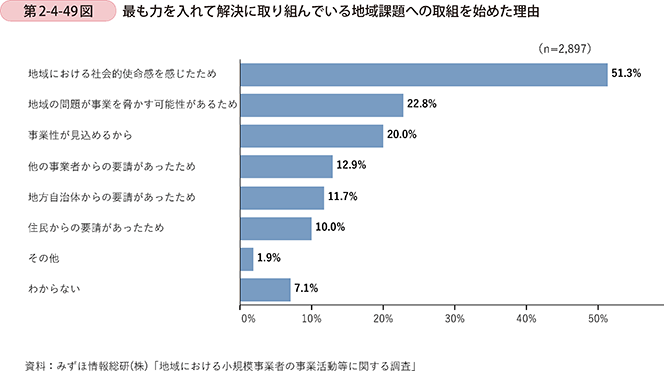

第2-4-49図は、地域課題に取り組んでいる小規模事業者について、最も力を入れて解決に取り組んでいる地域課題への取組を始めた理由を見たものである。

これを見ると、「地域における社会的使命感を感じたため」と回答した者の割合が51.3%と最も高い。また、「地域の問題が事業を脅かす可能性があるため」や「事業性が見込めるから」と回答した者の割合も約2割あり、自身の事業継続に対する危機感が動機となっている者や、地域課題を事業機会と捉える者も一定数存在していることが分かる。

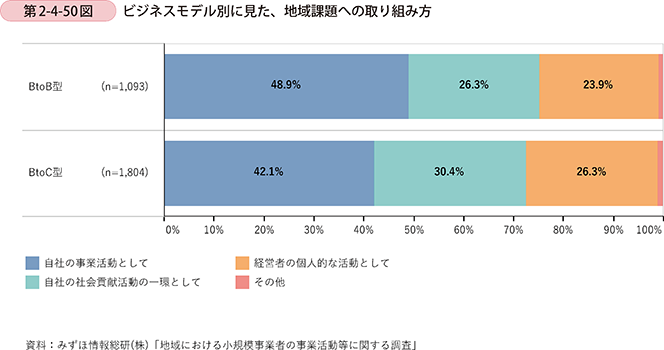

第2-4-50図は、地域課題の解決に取り組んでいる小規模事業者の、地域課題に対する取り組み方を、ビジネスモデル別に見たものである。

これを見ると、BtoB型小規模事業者、BtoC型小規模事業者共に「自社の事業活動として」取り組んでいる者が最も多い。BtoB型とBtoC型の小規模事業者の比較を行うと、BtoC型小規模事業者においては、「自社の社会貢献活動の一環として」や「経営者の個人的な活動として」取り組む者の割合が若干高い結果となっている。

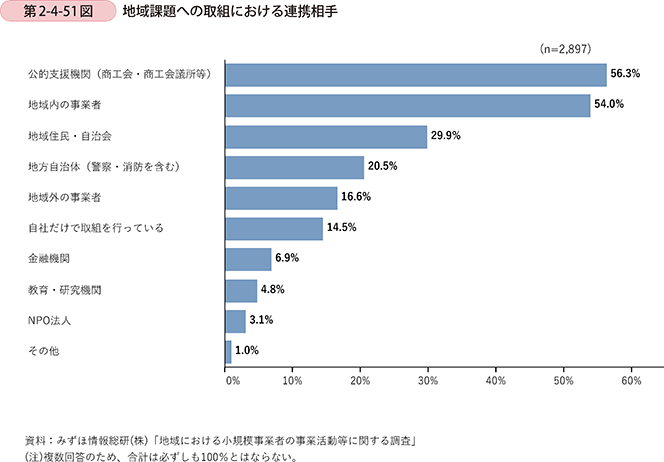

第2-4-51図は、小規模事業者の地域課題解決への取組における連携相手を見たものである。

これを見ると、「公的支援機関(商工会・商工会議所等)」と回答する者の割合は56.3%と最も高い。また「地域内の事業者」と回答する者の割合も54.0%と半数以上存在する。一方、「自社だけで取組を行っている」と回答する者の割合は14.5%となっており、地域課題解決に取り組む小規模事業者の多くは、取組に当たり、他者と連携していることが分かる。

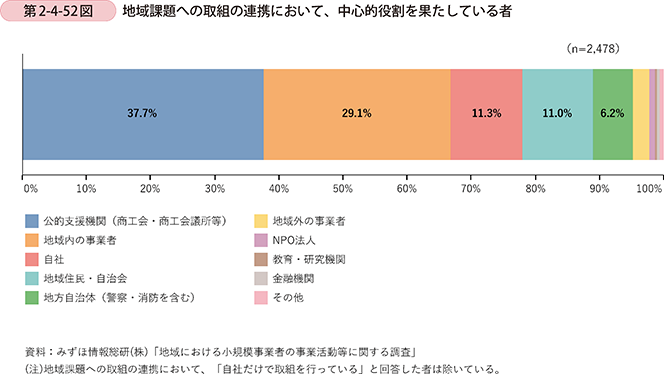

第2-4-52図は、地域課題解決への取組に際して連携を行っている小規模事業者に対し、その取組で中心的役割を果たしている者を聞いたものである。「公的支援機関(商工会・商工会議所等)」と回答する者の割合が37.7%と最も高い。次いで「地域内の事業者」と回答する者の割合も29.1%と高い。公的支援機関等が中心的な役割を担っているケースが多いと言えよう。

3 地域課題解決に向けた取組が事業に与える効果

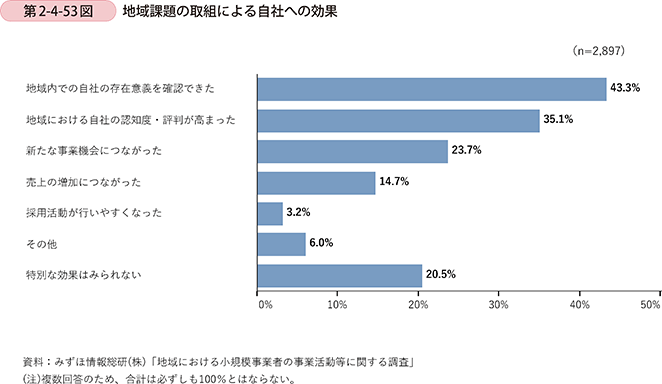

第2-4-53図は、地域課題解決への取組による自社への効果を見たものである。

これを見ると、「地域内での自社の存在意義を確認できた」と回答した者の割合は43.3%と最も高い。また「地域における自社の認知度・評判が高まった」(35.1%)、「新たな事業機会につながった」(23.7%)、「売上の増加につながった」(14.7%)と回答する者も一定数存在しており、地域課題への取組は事業に好影響を与える可能性がある。

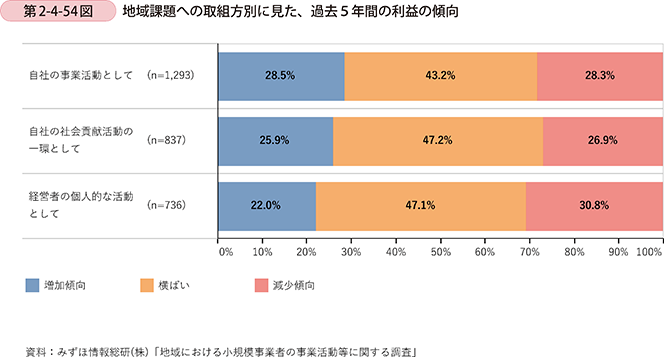

第2-4-54図は、地域課題への取組方別に見た、過去5年間の利益の傾向を示したものである。これを見ると、「自社の事業活動として」取り組んでいる者は、「自社の社会貢献活動の一環として」又は「経営者の個人的な活動として」取り組んでいる者と比較して、過去5年間の利益が「増加傾向」と回答した割合が高い。事業との両立を目指した地域課題への取り組み方の検討も重要であると言えよう。

4 地域課題への取組における障害

最後に、地域課題への取組を行っていない小規模事業者について分析を行い、その障害となるものを確認していく。

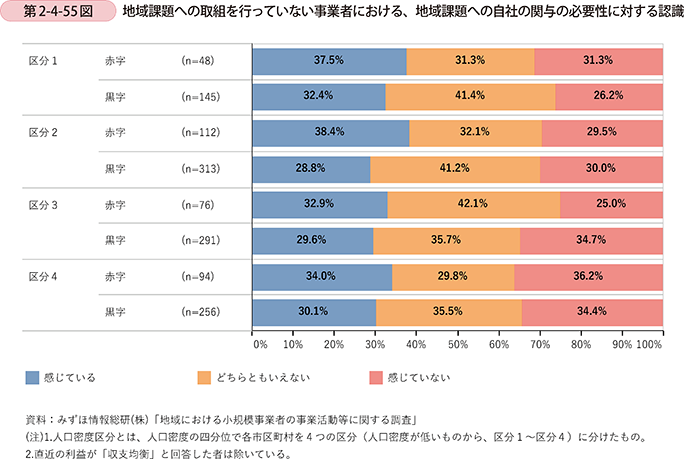

第2-4-55図は、地域課題への取組を行っていない小規模事業者における、地域課題への自社の関与の必要性に対する認識を、人口密度区分別、直近の利益の状況別に見たものである。

これを見ると、直近の利益状況が「赤字」である者は、「黒字」である者と比較して、関与の必要性を「感じている」ことが分かる。

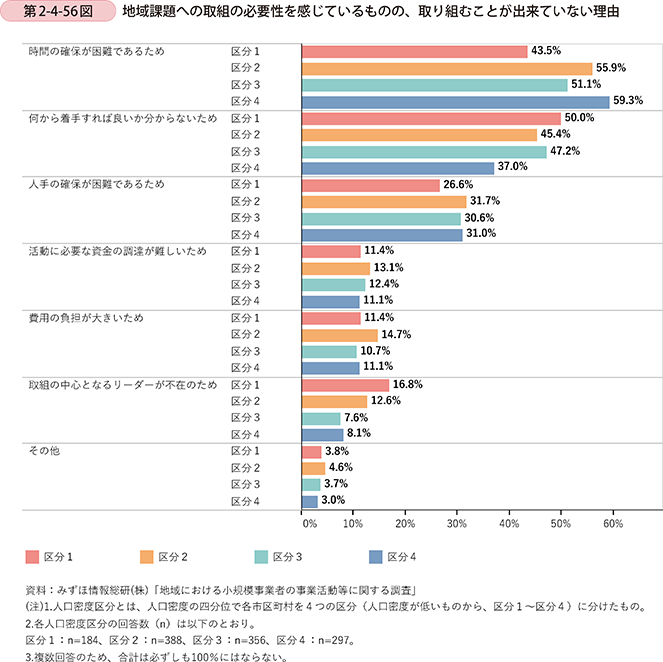

第2-4-56図は、地域課題への取組の必要性を感じている小規模事業者に対して、取り組むことができていない理由を人口密度区分別に確認したものである。

これを見ると、「区分2~区分4」の小規模事業者は、「時間の確保が困難であるため」と回答した者の割合が最も高いが、「区分1」の小規模事業者は、「何から着手すれば良いか分からないため」と回答した者の割合が最も高い。

また、「取組の中心となるリーダーが不在のため」と回答している小規模事業者は「区分1」が最も高くなっている。

事例2-4-8は、地域に観光資源を作りだし地域の活性化に取り組む企業の事例である。事例2-4-9は、介護サービスにおいて行政では対応しきれないニーズに対応するNPO法人の事例である。さらに、事例2-4-10は、地域の商工会が中心となり、地域の事業者が一体となって地域活性化に取り組む事例である。ここで紹介した事例以外にも、地域では様々な主体が地域課題に取り組んでいる。様々な地域課題が顕在化する中、小規模事業者をはじめとする多様な主体の取組が今後ますます重要となってくるといえよう。

事例2-4-8:株式会社元気アップつちゆ

「温泉の有効活用で、『産業観光』を作り出し地域に活気をもたらす企業」

福島県福島市の株式会社元気アップつちゆ(従業員28名、資本金2,000万円)は、土湯温泉町の温泉熱を利用した発電事業や、近辺を流れる河川を利用した小水力発電事業を手掛ける企業である。

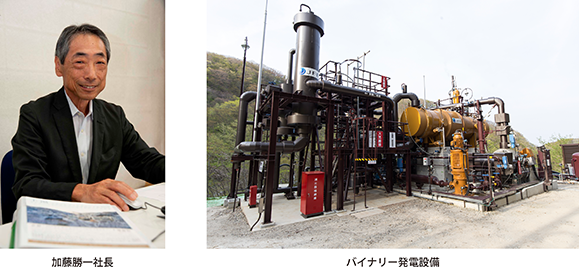

土湯温泉町は福島市南西部に位置し、東日本大震災前には年間約26万人の観光客が訪れていた。しかし、震災や原発事故の影響により観光客数が激減。この状況を打破するため、2011年10月に地元の有志が中心となり「土湯温泉町復興再生協議会」が設立された。同協議会は、「訪ね観る誰もが憩う光るまち」、「自然エネルギーを活用したエコタウンの形成」を目標に、再生可能エネルギーの活用を柱とする復興計画を策定。計画の実施主体として、市議会議員を務めた経験を持ち、当時介護老人福祉施設などを運営していた加藤勝一氏を社長とする地域まちづくり会社「元気アップつちゆ」の設立に至った。

同社では、地熱発電の手法として当時まだ珍しかった「バイナリー式」を採用。一般的に用いられている「フラッシュ式」と比較し、バイナリー式による発電は、新たに井戸を掘削して温水を地表まで取り出す必要がないため、泉質の変化を危惧していた温泉組合や地域住民からの理解が得られやすかった。復興のための発電事業ということでメディアにも取り上げられ、大手エンジニアリング会社の支援の下、2014年から建設に着手し、翌年には稼働を開始。売電収入については、投資費用の償却を行いつつ、土湯温泉町の復興・再生に活用している。

また、発電事業そのものを観光資源とする「産業観光」を作り出し、土湯温泉町の新たな目玉としたいと考えていた加藤社長は、発電設備の施設見学プランを考案した。稼働中のバイナリー発電設備を間近で見られるだけでなく、専門の技術職員に発電の仕組みを丁寧に説明してもらえるということで、全国から数多くの見学者が来訪。2019年には、約200組(約2,500名)の見学者が訪れたが、そのうち約半数が同温泉街に宿泊しており、観光客の増加にも貢献している。

また、同社は発電事業以外にも事業を展開することで、新たな観光資源の創出に取り組んでいる。2016年には、経済産業省の補助金を活用し、バイナリー発電後の熱水と冷却水を用いた「オニテナガエビ」の完全養殖に成功。オニテナガエビの養殖施設は、既に施設見学の新たな目玉となっているが、今後は釣堀を整備することで、さらなる観光客の誘致を目指していくという。

こうした取組の成果もあって、土湯温泉町の2019年の観光客数は約27万人に上り、徐々に温泉街に活気が戻ってきている。「単に温泉街の街並みを震災以前のものに『復興する』だけではなく、今後も観光資源を作り出し、温泉街を活気ある街に『再生』していきたい」と加藤社長は語る。

事例2-4-9:特定非営利活動法人ふくふくの会

「生まれ育った島で『最期』を迎えられる環境づくりに取り組むNPO法人」

愛媛県上島町の特定非営利活動法人(NPO法人)ふくふくの会(従業員34名)は、同町の弓削島(ゆげしま)にて、「しまで生き抜く(「島で生き抜く」と「死まで生き抜く」の掛詞)」をモットーに、介護サービスを提供している。弓削島を含む大小20を超える島々からなる上島町は、人口減少・少子高齢化が著しく進んでおり、1985年に約12,000人だった人口は、現在約7,000人にまで減少し、高齢化率も4割近くなっている。

同法人の理事長を務める竹林健二氏は、同法人が立地する弓削島で生まれ育った。東京の大学に進学したものの、町役場の職員として弓削島にUターン。福祉担当として9年間従事したが、行政サービスでは対応しきれないような様々な要望にも応えたいと考え、役場を離れることとした。

竹林氏は、一人暮らしの高齢者向けに弁当を宅配するボランティア活動を経て、2002年に合資会社を設立し、デイサービスの提供を始めた。当時、弓削島には高齢者が入居可能な施設がなく、「この島で最期を迎えたい」と思っているにもかかわらず島を離れざるを得ない高齢者も多かったが、こうした状況を何とか変えたいと考えていた竹林氏は、2005年には同法人を設立し、有料老人ホームの運営を開始。現在では、小規模多機能型居宅介護サービス10とサービス付高齢者住宅の二つを柱とする高齢者介護サービスを提供している。これらのサービスでは、個々の事情に合わせて、島の高齢者の暮らしをきめ細やかにサポートすることに重点を置いているが、こうした小回りを利かせた取組は、島民に均一なサービスを提供することを目指す行政の立場では困難であった、と竹林氏は語る。

10 利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせた柔軟なサービス(同社ホームページより)。

取組開始当初は、島民から不審の目を向けられることもあったという。それでも日々の地道な活動を積み重ねていくうちに、取組内容を理解してくれる島民は増え、入居希望のお年寄りだけではなく、人手が足りないときに手伝ってくれる人も、気づけば徐々に集まってきた。

「事業を通じて提供したい価値は、『弓削島で最期を迎えられる環境づくり』である。介護事業の持続的発展を通じて、今後は弓削島のまちづくりにも貢献したい。」と竹林氏は語る。

事例2-4-10:東城町商工会

「普及率8割を誇る『ほ・ろ・か』カードにより、地域活性化を目指す商工会」

広島県庄原市東城町の東城町商工会(会員数275事業所、2020年2月時点)では、電子マネー機能、ポイントカード機能に加え、児童や高齢者の見守り機能を兼ね備えた町内独自のカード「ほ・ろ・か」(以下、「同カード」という。)を発行している。

町内での消費の循環や観光客の取り込みを図る必要があると考えた同商工会は、各地の地域通貨などの視察や勉強会を通じて、同カードの取組を構想。東城町内には以前より、商店街を中心とした町内専用のプリペイドカードと、地元資本のスーパー専用のポイントカードが発行されていたが、それぞれの加盟店に対して同カードの理念や構想を提示したところ、既存のカードの廃止及び同カードへの参画について賛同を得ることができた。

2019年4月に開始した同カードは、現在、60か所近くの加盟店で使用できる。同カードに現金をチャージし、加盟店で買物をすると、200円ごとに1ポイントが即時付与される仕組みとなっている。また、買物だけでなく、電力会社やガス会社が発行するポイントを同カードのポイントへ付け替えるといった工夫により、住民と地域をつなぐ重要なアイテムとなっている。同カードには、観光客用のカードもある。観光客用カードは、3,000円で3,150円分の電子マネーがチャージされたプレミアム付きカードであり、観光消費額の拡大を図っている。いずれのカードもたまったポイントを活用して、加盟店で買物ができるほか、オンラインショップで東城町の特産品を購入することもできる。なお、運営主体である同商工会は、加盟店から手数料として1%を徴収し、本事業の原資としている。大手決済事業者を利用する場合、加盟店が支払った手数料は、地域外に流出することとなるが、本事業では、手数料が地域の活性化に再投資される「地域循環型」モデルを実現している。

普及に当たっては、2019年10月より開始されたキャッシュレス・消費者還元事業を活用。全国で4番目に当該事業の決済事業者に認定され、同商工会を中心に地域の事業者が一体となって、普及活動に取り組んだ。また、児童や高齢者の見守り機能(登下校の状況やカードの利用履歴を把握し、家族に情報提供する機能)を付与したこともあり、町内の幅広い世代への普及につながり、「人口約7,600人の町に6,000枚普及しているカード」(2019年10月時点)として、大手メディアでも取り上げられた。

また、2020年3月には、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、地域住民の家計負担を支援するための対策として、ポイント付与率を5倍とする地域応援セールを実施。地域内の消費喚起にもつながった。

同商工会は、「ほ・ろ・か」の取組を近隣の市町村にも横展開していきたいと考えている。それぞれの地域で同様の機能を持つカードを普及させ、カード間での連携を図ることで、観光客の周遊にもつなげることを狙っているという。「地域活性化への取組は今後も必要であり、地域の住民や事業者が元気であり続ける街づくりに、引き続き貢献していきたい。」と同商工会会長の後藤茂行氏は語る。