第2部 地域で価値を生み出す小規模事業者

第4章 付加価値の創出に向けた取組と地域活性化

第3節 小規模事業者における地域資源の活用

前節では、地域内需要の減少が進む中で、引き続き利益を獲得していくためには、コストの削減だけではなく、販売数量の増加や販売単価の上昇を目指す必要があり、そのためには商品・サービスの優位性を持つことが重要である可能性を指摘した。経営資源が限定的であるといわれる小規模事業者が、商品・サービスの優位性を獲得するための一つの有力な方法として、地域資源5の活用が重要であると考えられる。

5 ここでの地域資源とは、以下を指す。(1)地域の特産物である農林水産品、(2)地域の伝統工芸品、(3)地域の産業集積に由来した鉱工業品及びその技術、(4)文化財、自然景観、温泉等の観光資源、(5)その他、自社が地域に由来する資源と認識するもの。

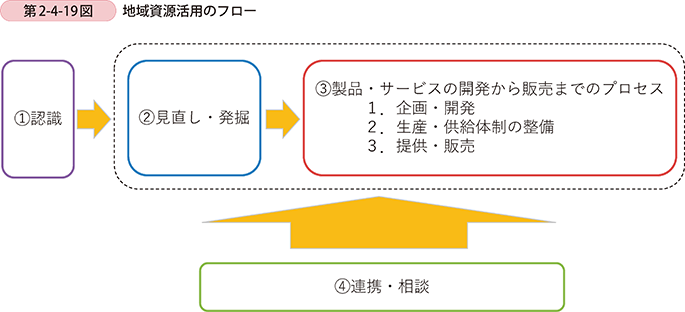

初めに、地域資源の活用のフローを以下のように整理した(第2-4-19図)6。本節では同プロセスに沿って、地域資源の活用について分析していく。

6 地域資源の活用のフローは多様であり、第2-4-19図の中でその過程を全て整理できているわけではないが、本節では同図に基づき、地域資源の活用について見ていく。

1 小規模事業者の地域資源の認識と活用状況(認識)

〔1〕ビジネスの地域密着性と地域資源の認識

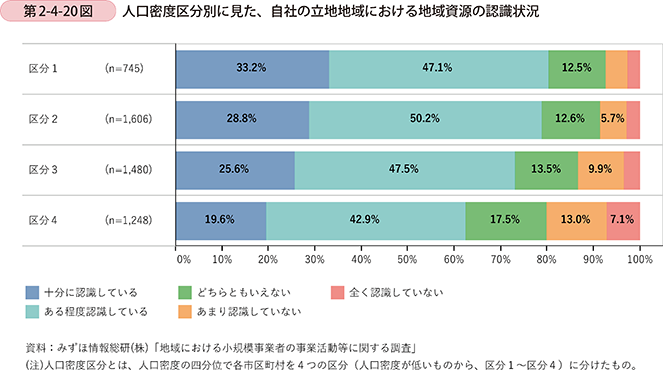

第2-4-20図は、人口密度区分別に見た、自社の立地する地域における地域資源の認識状況を示したものである。これを見ると、人口密度が低い地域ほど、地域資源を「十分に認識している」、「ある程度認識している」と回答する者が多いことが分かる。

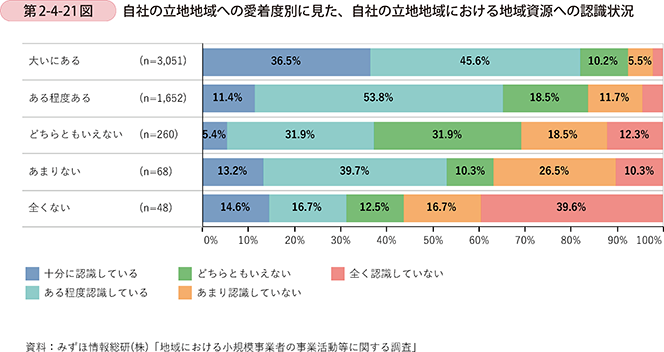

第2-4-21図は、自社の立地地域への愛着度別に見た、自社の立地地域における地域資源の認識状況を示したものである。これを見ると、愛着が「大いにある」又は「ある程度ある」と回答する者ほど、地域資源を「十分に認識している」又は「ある程度認識している」と回答する者の割合が総じて高いことが分かる。

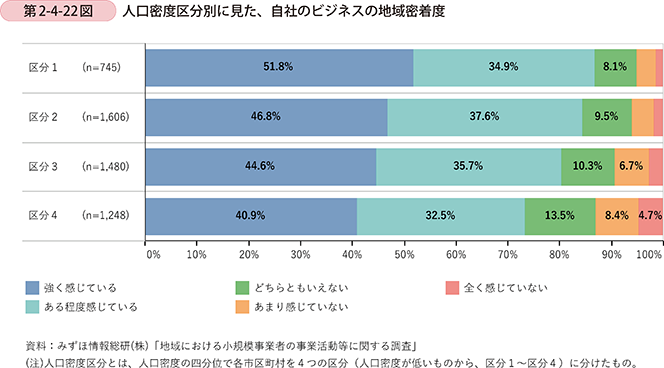

第2-4-22図は、人口密度区分別に見た、自社のビジネスの地域密着度を示したものである。これを見ると、人口密度が低い地域ほど、「強く感じている」又は「ある程度感じている」と回答する者が高いことが分かる。

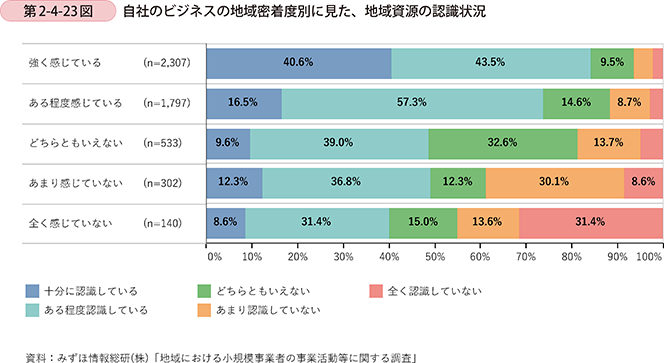

第2-4-23図は、自社のビジネスの地域密着度別に見た、地域資源の認識状況を示したものである。これを見ると、地域密着型のビジネスであると「強く感じている」又は「ある程度感じている」と回答する者は、地域資源を「十分に認識している」又は「ある程度認識している」と回答する者の割合が高いことが分かる。

〔2〕小規模事業者における地域資源の活用状況と効果

ここでは、ビジネスモデル別に地域資源の活用状況について確認する。

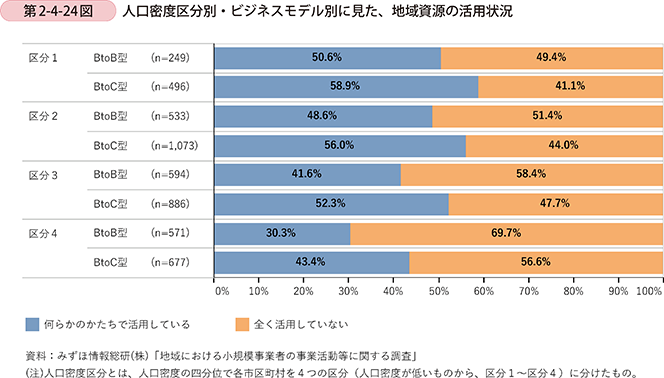

第2-4-24図は、人口密度区分別・ビジネスモデル別に地域資源の活用状況を示したものである。これを見ると、BtoB型小規模事業者・BtoC型小規模事業者共に、人口密度が低い地域ほど地域資源を「何らかのかたちで活用している」と回答する者の割合が高い。また、いずれの人口密度区分においても、BtoC型小規模事業者の方が地域資源を「何らかのかたちで活用している」と回答する者の割合が高いことが分かる。

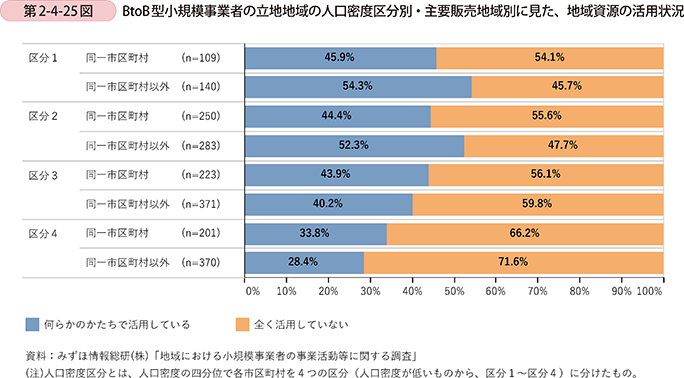

第2-4-25図はBtoB型小規模事業者の立地地域の人口密度区分別・主要販売地域別に地域資源の活用状況を示したものである。これを見ると、「区分1」や「区分2」においては、「同一市区町村以外」が主要販売地域となっている者の方が、「地域資源を何らかのかたちで活用している」と回答する者の割合が高いことが分かる。一方、「区分3」や「区分4」においては、「同一市区町村」が主要販売地域となっている者の方が、「地域資源を何らかの形で活用している」と回答する者の割合が高いことが分かる。

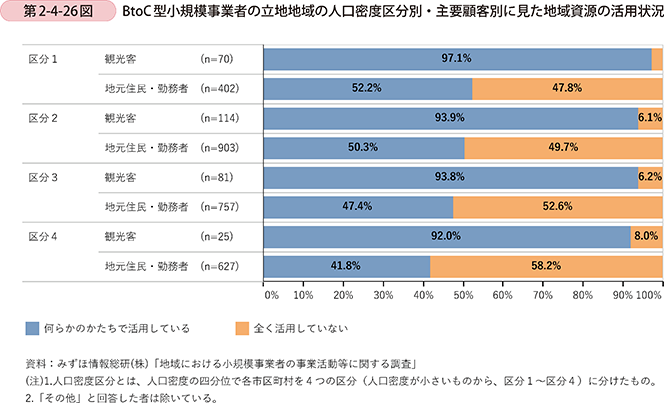

第2-4-26図は、BtoC型小規模事業者の立地地域の人口密度区分別・主要顧客別に見た地域資源の活用状況を示したものである。これを見ると、「観光客」が主要顧客と回答した者は「地域資源を何らかの形で活用している」と回答する者の割合が圧倒的に高いことが分かる。

〔3〕地域資源活用による業績への効果

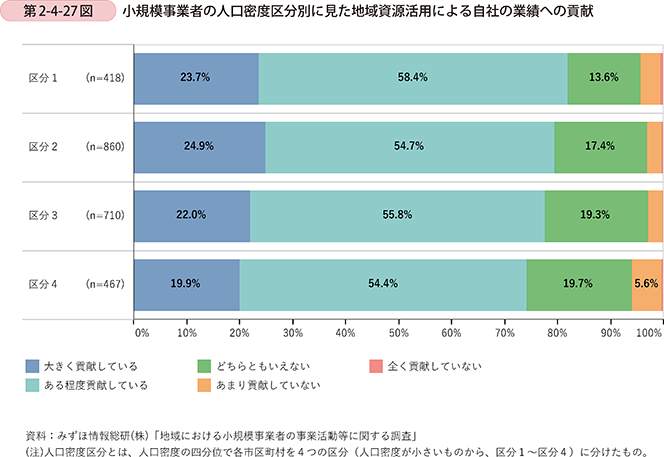

第2-4-27図は、小規模事業者の人口密度区分別に、地域資源活用による自社の業績への貢献を示したものである。これを見ると、人口密度が低い地域ほど、「大きく貢献している」又は「ある程度貢献している」と回答する者の割合がやや高いことが分かる。

次に、BtoB型小規模事業者・BtoC型小規模事業者それぞれの地域資源活用による業績への効果を分析する。

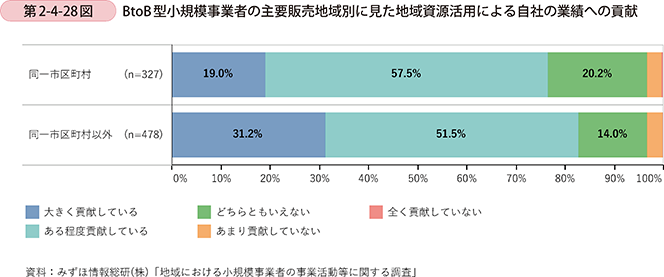

第2-4-28図は、BtoB型小規模事業者の主要販売地域別に地域資源活用による自社の業績への貢献を示したものである。これを見ると、主要販売地域を「同一市区町村以外」と回答する者は、地域資源活用により業績へ「大きく貢献している」と回答する者の割合が高いことが分かる。

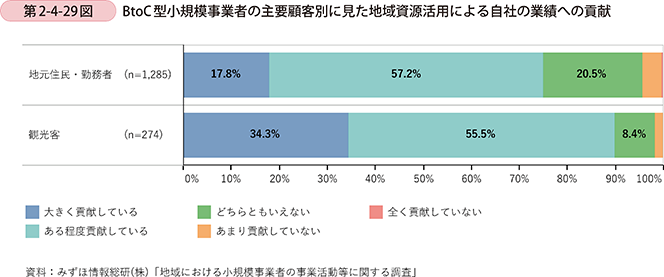

第2-4-29図は、BtoC型小規模事業者の主要顧客別に、地域資源活用による自社の業績への貢献を示したものである。これを見ると、主要顧客を「観光客」と回答する者は、地域資源活用により業績へ「大きく貢献している」と回答する者の割合が高いことが分かる。

〔4〕地域資源を活用していない理由

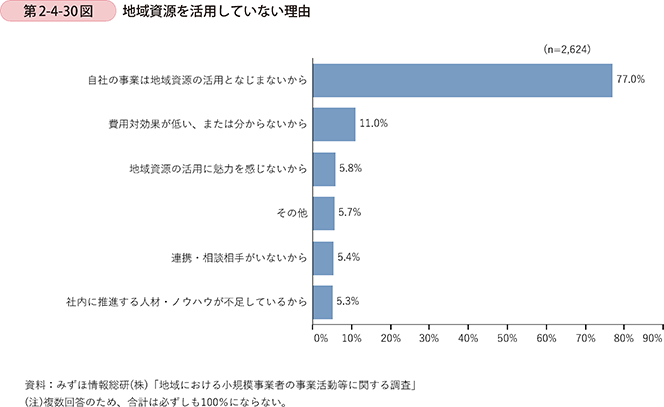

第2-4-30図は、地域資源を活用していない事業者に、地域資源を活用していない理由を聞いたものである。これを見ると、「自社の事業は地域資源の活用となじまないから」と回答する者の割合が最も高い。また「費用対効果が低い、分からないから」と回答する者が11.0%と、地域資源活用の効果への認識が低いと見られる理由もあることが分かる。

2 地域資源の有効活用に向けて(見直し・発掘)

商品のライフサイクルの短期化の中、地域資源の活用においても新規性を求めることが必要と考えられる。ここでは、既存の地域資源の活用方法の見直しや新規の地域資源の活用について見ていく。

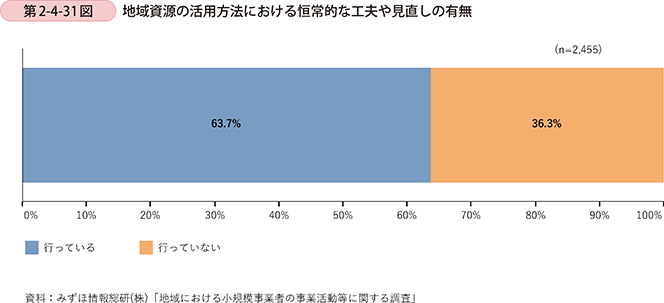

第2-4-31図は、小規模事業者の地域資源の活用方法における恒常的な工夫や見直しの有無について示したものである。これを見ると、恒常的な工夫や見直しを「行っている」と回答する者は全体の63.7%に上ることが分かる。

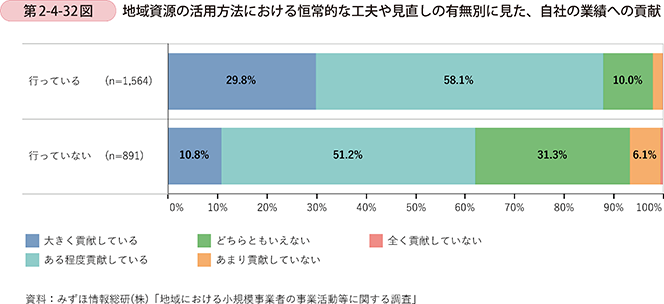

第2-4-32図は、地域資源の活用方法における恒常的な工夫や見直しの有無別に、自社の業績への貢献を示したものである。これを見ると、恒常的な工夫や見直しを「行っている」と回答した者の方が、「大きく貢献している」又は「ある程度貢献している」と回答する者の割合が高いことが分かる。

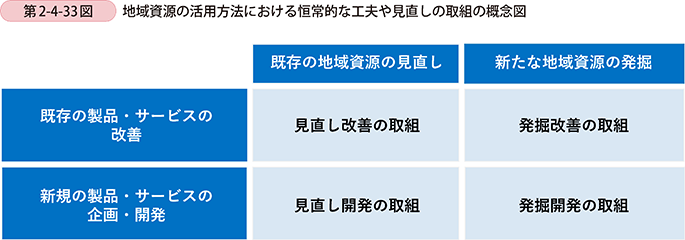

最後に、地域資源の活用方法における恒常的な工夫や見直しを第2-4-33図のように、四つに整理し、取組別に比較分析する。

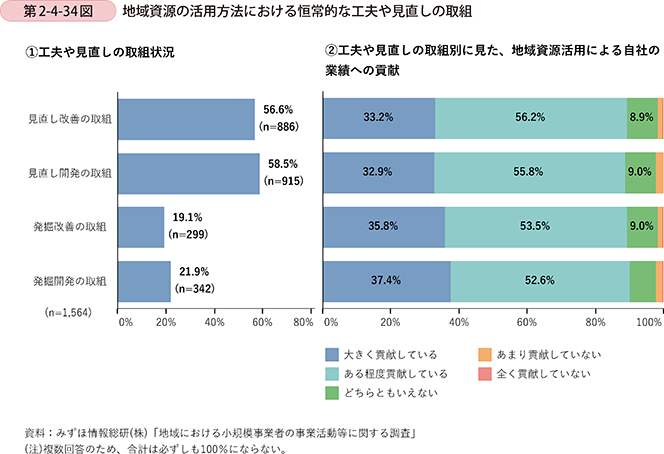

第2-4-34図は、地域資源の活用方法における恒常的な工夫や見直しの取組状況と、各取組を回答した事業者ごとに、地域資源活用による自社の業績への貢献を示したものである。工夫や見直しの取組状況を見ると、「見直し改善の取組」や「見直し開発の取組」を行っている者がそれぞれ約6割存在し、小規模事業者の多くは既存の地域資源の範囲内で工夫や見直しを行っていることが分かる。一方、「発掘改善の取組」や「発掘開発の取組」を行っている者はそれぞれ約2割と少なく、新たな地域資源の活用の余地がある。

取組ごとの業績への貢献を見ると、「発掘改善の取組」や「発掘開発の取組」といった新たな地域資源を発掘して活用する取組を行っている者は、「見直し改善の取組」や「見直し開発の取組」を行っている者と比べて、自社の業績に「大きく貢献している」と回答する者の割合がやや高いことが分かる。

本項を通じて、地域資源を活用するに当たり、自社の製品・サービスを見直していくことは業績への貢献が大きいことが分かった。ここでは、既存の地域資源を活用し新たな製品を作り出したり、新たな地域資源を掘り起こすことで需要を生み出している企業を紹介する。

事例2-4-3や事例2-4-4は、地場産業が衰退し同業他社が減少する中、製品の幅を広げ需要拡大に取り組む企業の事例である。事例2-4-5は、廃寺や地域の自然を地域資源として見いだして、観光客を呼び込み、地域活性化にも貢献している事例である。

事例2-4-3:丸三ハシモト株式会社

「地場産品である『絹絃』の新たな需要を掘り起こし、伝統産業を担う企業」

滋賀県長浜市の丸三ハシモト株式会社(従業員12名、資本金1千万円)は、100年以上にわたって、同地で産出される良質の生糸を原料として、琴や三味線などの和楽器を中心に楽器用の絹絃(きぬげん)を製造する企業である。

かつては、和楽器の絹絃を製造する同業他社は多数存在していたが、和楽器離れによる需要減少や後継者難等の理由で、現在は全国でわずか7社まで減少している。このような状況に危機感を覚えた同社4代目の橋本英宗社長は、顧客のニーズを自ら把握し、新たな需要を積極的に掘り起こしていくことが必要だと感じていた。

まずは、FacebookなどのSNSで、橋本社長の日々の活動状況や、同社の製造現場、製品の紹介などについて情報発信を行うことを通じて、演奏家などの最終ユーザーと直接コミュニケーションを取ることができるチャネルを開拓。こうした取組は、問屋の要望に応えているだけでは知ることができなかった顧客の細かなニーズの把握につながった。例えば、三味線糸と言っても長唄、地歌、常磐津、民謡、津軽、義太夫(文楽)など使用用途は多岐にわたり、製品に求められる特徴も用途ごとに若干異なる。一般に、絹絃製造の業界では機械化が進んできていたが、同社は手作業による方法を貫いてきたため、ユーザーの細かなニーズにも柔軟に対応することができ、現在同社が生産している絃の種類は約400種類にも上る。

さらに、和楽器以外の需要も掘り起こしに向け、海外の絃楽器も含めて絹絃の活用可能性を模索する中で、二胡や古琴といった中国の伝統楽器に着目。中国の伝統楽器は長い間絹絃を用いてきたものの、価格の安さや耐久性の観点から、1960年代以降は金属製の絃が主流となっていた。しかし、絹絃にしか出せない音色や、弾き心地・聴き心地の良さといったものに対するニーズは今もあるのではないかと考えた橋本社長は、2011年上海の国際楽器博覧会に出展。現地の演奏家から高い評価を受けると同時に、更なる改良に向けたアドバイスを得ることもできた。1年間の商品開発を経て、中国での市場開拓に成功。その後、中国国内でも絹絃を作る企業が6、7件出てきたが、同社の製品はその中でもトップブランドとして認知されている。

このような取組の結果、市場が年々縮小しているにもかかわらず、同社の売上は少しずつ拡大を続けており、海外売上も全体の1割程度にまで拡大している。

「今後も様々な顧客ニーズを掘り起こし、常に新たな商品の研究を行い、また既存の市場のみならず新たな市場への挑戦を続け、絹絃の可能性を探っていきたい。」と橋本社長は語る。

事例2-4-4:有限会社伊藤鉉鋳工所

「衰退する鋳物産業の中で、鋳物の強みに着目し、自社ブランド製品の開発につなげた企業」

三重県桑名市の有限会社伊藤鉉鋳工所(従業員9名、資本金300万円)は、昭和49年3月に設立され、家庭用小型ポンプや工作機械に利用する鋳物部品の製造を行ってきた。

同社が立地する桑名市は、伝統的な鋳物産地であり、20年程前には同地域に鋳物製造業者が200社程度存在していた。しかしながら、海外で製造された安い鋳物製品が国内に流入するようになると、鋳物業界全体として価格競争が激化。さらに、様々な製品に利用されてきた鋳物部品そのものが、炭素繊維複合材料のような「より軽くて丈夫な素材」に代替されるようになった。このような外部環境の大きな変化を受け、現在、同地域で事業を行う鋳物製造業者は、10分の1にまで減少している。

同業者が廃業していく中、代表取締役の伊藤允一氏は同社が存続していくために、新たな取組の必要性を常々感じていた。この「新たな取組」を行うきっかけになったのは、地元の工業高校からのインターンシップの受入れであった。インターンシップでやってきた高校生に対し、自社で作った鋳物部品の魅力を十分に伝えきれないと感じた伊藤社長は、自社ブランドの「鋳物製品」の開発を決意した。伊藤社長は自社ブランド製品の開発に当たり、まず「鋳物」の特徴について捉え直した。鋳物の最大の特徴は「重い」という点である。現在、工業製品を始めとして「軽い」ことが価値として評価されているが、鋳物は「重い」という事実から逃れることができない。それでは、「重い」という点に価値を感じるのは誰であろう。このように自問を繰り返す中、「筋トレ」に対する需要に着目した。当初、伊藤社長はダンベルの製造を検討したが、既に市場には安価なダンベルが流通しており、価格競争が非常に厳しかった。しかし、様々なトレーニング機器を調べていると、ロシアのトレーニング機器である「ケトルベル」という製品を知った。ケトルベルもダンベルと同様、既に販売されていたが、同社は市場価格より安く製造することができると感じ、オリジナルのケトルベルの開発に至った7。開発に当たっては、同社が他の鋳物製造業者と比較し機械化している製造工程が少なく、小回りの利く組織体制であった点も、スピーディに開発を実現する上で有利に働いた。また、伊藤社長は自社だけでなく、地域産業全体の活性化につなげたいという思いから、桑名鋳物組合が考えた「くわな鋳物」というブランドの使用許諾を得て、産地産業としてのPRも行っている。

7 同社の製品は「ハードスタイルケトルベル」という名称で商標登録している。

現在、同社のケトルベル(12kgの製品で6,000円)は年間500個程度を売り上げており、売上高は順調に伸びている。また、これまで同社は企業向けの製品しかなかったが、一般消費者という新たな顧客を開拓することにつながった。

伊藤社長は、「今後は、くわな鋳物というブランドで積極的に商品を展開していきたい。地元企業との連携も行い、桑名市の鋳物産業の活性化につなげていきたい」と語る。

事例2-4-5:宿泊施設「ホタル」

「『お寺に泊まってみたら面白そう』をきっかけに、廃寺を改修した体験型宿泊施設」

新潟県南魚沼市の宿泊施設「ホタル」(従業員1名、個人事業者)は、住職不在となった築250年の廃寺(はいじ)を改修した民宿である。宿泊客は、寺院に宿泊する体験に加えて、稲刈り体験や田植体験、キノコの収穫などの農業体験にも参加することができる。

代表の黒岩揺光氏は、南魚沼市の出身であったが、15歳から米国に留学し、その後国連職員や新聞記者の仕事に従事した。2016年12月に長男の誕生を機に地元にUターンしたところ、生まれ育った地域の衰退に直面。近隣の複数のスキー場は閉鎖され、民宿も9割が廃業してしまっていた。また、住民同士の交流の減少にも問題を感じた、と黒岩氏は話す。

その折に、黒岩氏の父親が廃寺をリノベーションしてオープンした交流館で、地域住民と地元国際大学(IUJ)の学生との交流イベントが開催された。参加した外国人留学生から「お寺に泊まってみたら面白そう」といった言葉を聞いた黒岩氏は、この言葉をきっかけに、交流館を民宿として活用することを決めた。以前から外国人を受け入れる宿泊業に携わりたいと考えていたこともあり、FacebookやTwitterに加えて、日本に在住している外国人向けのSNSにも登録し、宣伝や情報発信に取り組んだ。

寺院を改修した宿泊施設は全国的にも珍しく、宿泊客の多くは寺院に泊まること自体に魅力を感じていると言う。さらに、外国人宿泊客の場合は、田畑や山、川といった、いわゆる「日本の普通の田舎」の風景に惹かれるようである、と黒岩氏は話す。加えて、宿泊客にとっては、農業体験のイベント等に参加できることや、地元の住民や大学生との交流ができることも大きな魅力となっている。

また、黒岩氏は、宿泊客に様々な体験プランを用意したいとの思いもあり、宿泊客の日程に合わせて、地域住民も気付いていないようなトレッキングコースやサイクリングロードを案内するなど、農業体験以外にも地域資源を活用したプランを常に考え、提供するようにしている。

2018年7月に開業してからの1年半で、約1,000人の宿泊客が来訪。そのうち6割以上は外国人であり、国内外からの観光客の呼び込みに成功している。また、「ホタル」は素泊まり形式の民宿であるため、宿泊客が食事のために近隣の店舗を利用する。こうした側面からも、地域経済の活性化に一定程度貢献できている、と黒岩氏は言う。

「この宿泊業を通じて、地域の魅力を再発見し、宿泊客にそれらを発信することができた。これからも宿泊客と地元住民や留学生たちとの交流を通じて地域全体を活性化させたい。」と黒岩氏は語る。

3 製品・サービスの開発から販売までのプロセス

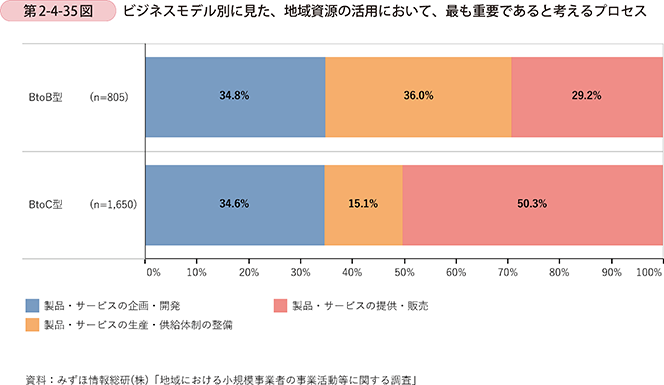

第2-4-35図は、地域資源活用に当たって最も重要と考えるプロセスを、ビジネスモデル別に示したものである。BtoB型小規模事業者では「製品・サービスの生産・供給体制の整備」と回答する者の割合が36.0%と最も高く、BtoC型小規模事業者では「商品・サービスの提供・販売」と回答する者の割合が最も高いことが分かる。

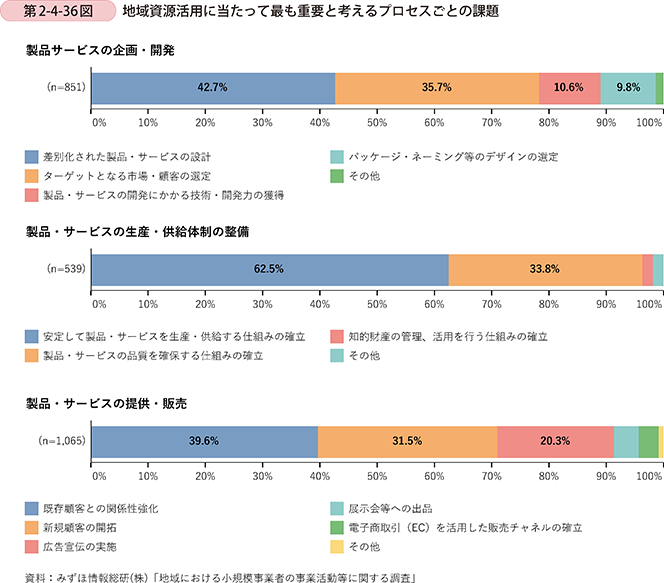

第2-4-36図は、地域資源活用に当たって最も重要と考えるプロセスごとの課題を示したものである。「製品・サービスの企画・開発」を重要と考える者では、「差別化された製品・サービスの設計」と回答する者の割合が42.7%と最も高い。「製品・サービスの生産・供給体制の整備」を重要と考える者では、「安定して製品・サービスを生産・供給する仕組みの確立」と回答する者が62.5%と最も高い。「製品・サービスの提供・販売」を重要と考える者では、「既存顧客との関係性強化」と回答する者が39.6%と最も高い。

4 地域資源活用における連携・相談

〔1〕連携・相談相手

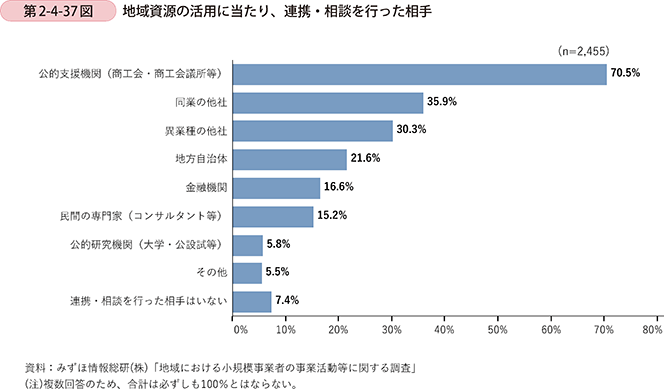

第2-4-37図は、地域資源活用に当たり、連携・相談を行った相手を示したものである。これを見ると、「公的支援機関(商工会・商工会議所等)」と回答する者の割合が最も高い。また「同業の他社」、「異業種の他社」と回答する者もそれぞれ35.9%、30.3%と、企業同士の連携も一定程度行われていることが分かる。一方、「連携・相談を行った相手はいない」と回答する者は7.4%と少なく、多くの小規模事業者は地域資源を活用するに当たって、何らかの連携・相談をしていることが分かる。

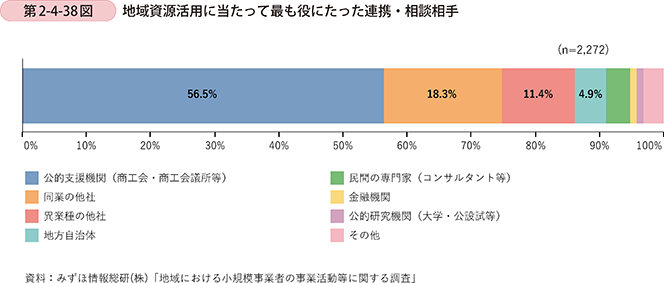

第2-4-38図は、地域資源活用に当たり、最も役に立った連携・相談を行った相手を示したものである。これを見ると、「公的支援機関(商工会・商工会議所等)」と回答する者の割合が56.5%と最も高いことが分かる。また、「同業の他社」又は「異業種の他社」と回答する者の割合は合わせて約3割となっている。

〔2〕公的支援機関との連携

まず、地域資源の活用に当たり、最も役に立った連携・相談相手として回答の多い「公的支援機関(商工会・商工会議所等)」との連携における取組について確認する。

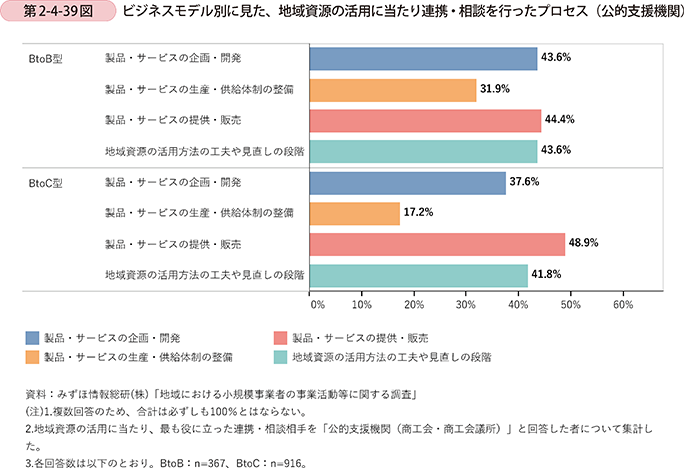

第2-4-39図は、「公的支援機関」と地域資源の活用に当たり、連携・相談を行ったプロセスをビジネスモデル別に示したものである。これを見ると、BtoB型小規模事業者・BtoC型小規模事業者共に、「商品・サービスの提供・販売」と回答する者の割合が最も高いことが分かる。

〔3〕企業との連携

次に、地域資源の活用に当たり、最も役に立った連携・相談相手として、公的支援機関に次いで回答の多い、「同業の他社」と「異業種の他社」との連携(以下、企業間連携という。)について分析を行っていく。

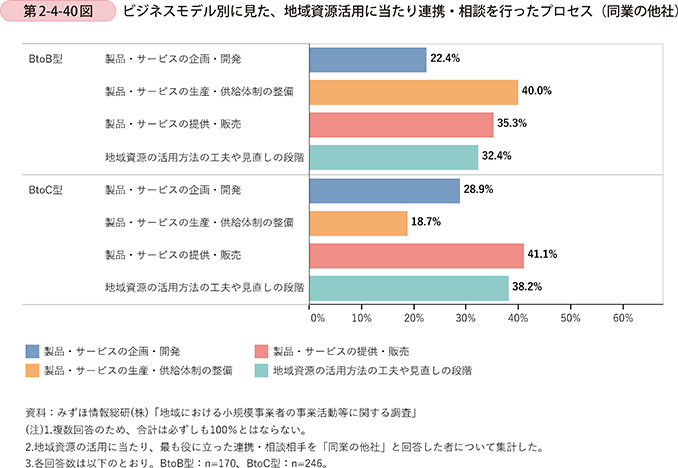

第2-4-40図は、「同業の他社」と地域資源の活用に当たり、連携・相談を行ったプロセスをビジネスモデル別に示したものである。BtoB型小規模事業者は「製品・サービスの生産・供給体制の整備」と回答する者の割合が最も高く、BtoC型小規模事業者は「製品・サービスの提供・販売」と回答する者の割合が最も高いことが分かる。

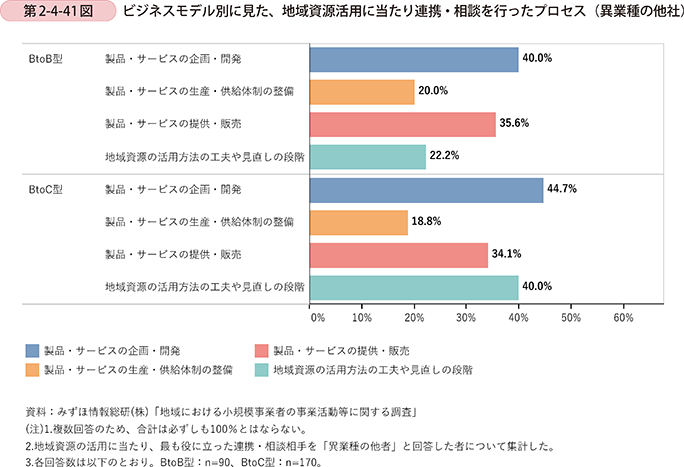

第2-4-41図は、「異業種の他社」と地域資源の活用に当たり、連携・相談を行ったプロセスをビジネスモデル別に示したものである。これを見ると、BtoB型小規模事業者・BtoC型小規模事業者共に、「製品・サービスの企画・開発」と回答する者の割合が最も高いことが分かる。

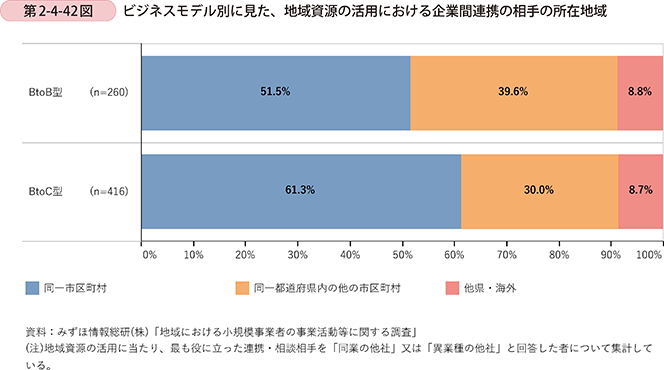

第2-4-42図は、ビジネスモデル別に、地域資源の活用における企業間連携の相手の所在地域を示したものである。これを見ると、BtoB型小規模事業者・BtoC型小規模事業者共に、「同一市区町村内」と回答する者の割合が半数を超えていることが分かる。また、BtoB型小規模事業者の方が「同一都道府県内の他の市区町村」と回答する者の割合がやや高いことが見て取れる。

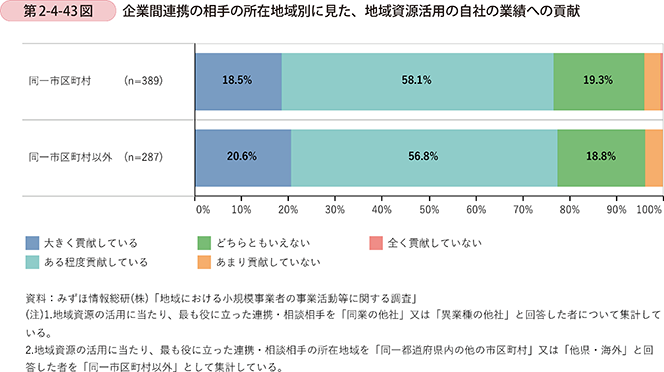

第2-4-43図は、地域資源の活用において企業間連携の相手の所在地域別に、地域資源活用の自社の業績への貢献を示したものである。これを見ると、企業間連携の相手の所在地域による、地域資源活用の自社の業績への貢献の差はほとんど見られないことが分かる。

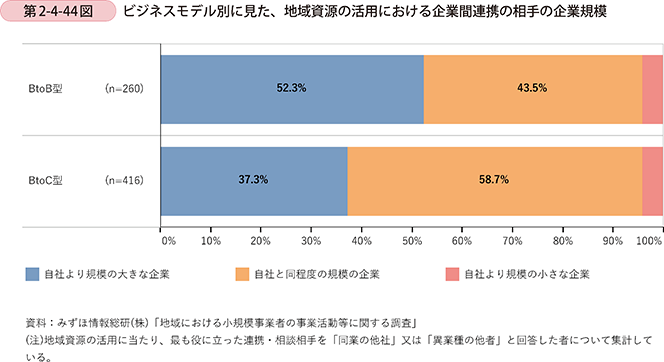

第2-4-44図は、ビジネスモデル別に、地域資源の活用における企業間連携の相手の企業規模を示したものである。これを見ると、BtoB型小規模事業者は「自社より規模の大きな企業」と回答する者の割合が最も高い。一方、BtoC型小規模事業者は「自社と同程度の規模の企業」と回答する者の割合が最も高いことが分かる。

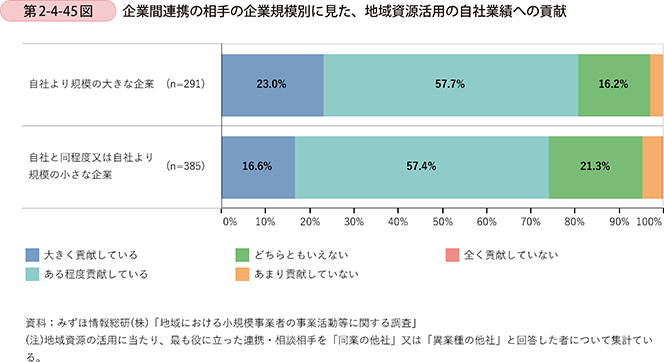

第2-4-45図は、企業間連携の相手の企業規模別に、地域資源活用の自社の業績へ貢献を示したものである。これを見ると、「自社より大きな規模の企業」と連携していると回答した者の方が「大きく貢献している」又は「ある程度貢献している」と回答する者の割合が高いことが分かる。経営資源の限られる小規模事業者にとって、規模の大きな企業の経営資源を活用することは、自社の経営資源を補完する有効な手段となっていることが想定される。

事例2-4-6は、小規模事業者に対して商品の開発から販路開拓まで総合的な支援に取り組む地域商社の事例である。事例2-4-7は地域の酒造会社と生産農家が連携して協同組合を設立し、新たなブランドの確立に取り組む事例である。経営資源の不足する小規模事業者にとって、こうした地域商社の支援などの活用や連携の取組は地域資源の活用を進める上で有用である。

事例2-4-6:株式会社ジーブリッジ

「地域産品のブラッシュアップから販売まで、小規模事業者の商品プロモーションを総合的に支援する企業」

大阪府大阪市の株式会社ジーブリッジ(従業員10名、資本金1,000万円)は、地域の小規模事業者が手掛ける地域産品について、各商品に適した専門家を駆使した商品改良、販路開拓、営業支援などを一貫して行う「地域商社8」である。

8 地域商社とは、地域に密着して、地域資源の発掘、活用法検討、市場調査、商品開発、販路開拓(商談・ビジネスマッチング)、販売促進活動、販売、メーカーへの販売情報の提供など、地域の生産者の活動を全面的にサポートするとともに、全国(海外)へ積極的に地域の商品(特産品等)を売り込んでいく組織。(2015年版中小企業白書第3部第1章)

同社には全国のあらゆる地域の小規模事業者や自治体・金融機関などの支援機関から多数の依頼が寄せられる。地域の小規模事業者は、商品を作るための技術力は高いものの、売るための基本的なノウハウを持っておらず、市場ニーズの把握やそれを踏まえた商品改良などのマーケティングが十分でないことが多いという。他方、日本全国には、同社の目線で売れる要素がある商品は数多くあり、そこに商機を見出している。

同社が提供する具体的な支援内容は、具体的な商品改良や、営業支援、商談会などが挙げられる。近年では、日本の商品に関心が高いシンガポールやフランスなどの海外への販路開拓支援も積極的に進めている。

同社の支援の特徴は、「良いものなのになかなか売れない商品」を「売れる商品」にブラッシュアップし、実際に売れるところまで総合的に支援することである。同社では、メーカーの営業出身者など、商品を作るだけではなく、売ることのできるプロが常時対応していることに加え、デザイン、生産、法務、財務、プロモーションなど、各方面の外部専門家とのネットワークを構築し、商品ごとに最適なチームを編成して支援に当たっており、この点が最大の強みと言える。

また、同社において、全国区になっていない地域に眠る良い商品を「売れる商品」にするためのノウハウの一つに、外部の人間にも分かりやすい地元の歴史や文化といった「ストーリー」を与える方法がある。例えば、落花生の産地である鹿児島で、長年地元で世代を超えて愛される豆菓子を製造する事業者の土産用商品に、「鹿児島で愛される英雄」である西郷隆盛のイラストを全面に押し出したインパクトの強いパッケージを提案するなど、各地域の魅力的な資源を活用した「売れる商品」を生み出すことで、事業者の売上高向上につなげているという。なお、同社では地域からの営業人材の受入れなど、地域商社の役割を担う次世代の人材育成にも力を入れている。

「小規模事業者の中には、良い商品を持つ一方で、営業やマーケティング面に課題を持つ者が多い。今後も、販売先との間の橋渡し役を担うことで、地域活性化を後押ししていきたい。」と同社の寺澤正文社長は語る。

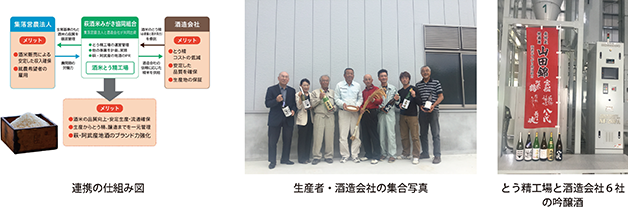

事例2-4-7:萩酒米みがき協同組合

「地域の酒造会社と生産農家が一体となって、新たな地酒ブランドの確立に取り組む協同組合」

山口県萩市にある萩酒米みがき協同組合(組合専従者2名、出資金250万円)は、萩阿武地域(萩市及び隣接する阿武町)の酒造会社6社、集落営農法人14組織、JAあぶらんど萩で構成され、酒米生産から精米、醸造までの一貫管理により、生産農家と酒造会社の「顔の見える」安全・安心な関係を構築し、地酒のブランド化と需要拡大を図る取組を行っている。

萩阿武地域の生産農家では、米価の大幅下落を契機に、2013年頃から、主食用米に代わる柱として、全国的にも有名な酒米である「山田錦」の産地化に取り組むようになった。地元の酒造会社も、萩阿武産の「山田錦」を用いた日本酒の生産を本格的に始めたが、取組を進める中で、酒米の安定確保や流通過程の透明化が課題として浮かび上がってきた。当時は、「とう精」(米の周辺部を削る精米工程)施設が県内に無く、同工程を県外の工場に委託していたという事情もあり、酒造会社側と生産農家側は、疎遠な関係になっていた。そこで、酒米生産から精米、醸造を地域で一貫管理することや、お互いに「顔の見える」安全・安心な仕組みの必要性を感じた地元の関係者が集い、体制の構築に向けて協議を重ねた。当初は「米を高く売りたい」生産農家と、「米を安く買いたい」酒造会社との間で対立する場面もあったが、「地域一体となって萩の地酒のブランド力を確立する」という共通の思いの下、徐々に連携意識が醸成されていった。そして、山口県中小企業団体中央会を含む関係機関も交えながら話し合いを進め、2017年に生産農家と酒造会社を組合員とした協同組合を設立した。

まず、酒米とう精機を2機備えたとう精工場を整備し、とう精の過程を自前で行えるようにした。加えて、米の生育段階ごとに統一した基準を作り、玄米の品種、入荷日、生産年度、産地、精米歩合(とう精の割合)を把握するとともに、とう精工場の詳細な稼働実績を記録し、生産から加工に至るトレーサビリティをしっかり把握できる体制を整備。とう精段階での品質を生産農家にフィードバックすることにより、栽培指導の強化も図っている。

また、同組合では、新たな地酒ブランドの確立・定着に向け、ホームページやSNSを活用して生産農家、酒造会社、事業組合の活動状況を紹介するなど、積極的な情報発信を行っている。また、「山田錦」の収穫体験など、認知度を上げていくためのイベントも同ブランドの認知度向上につながっているという。

「産地保証がされたことで、他地域との差別化が図られるようになった。『萩産米を利用した安全・安心な地酒」というブランドにより、将来は国内全体、さらには海外へ販路を拡大していきたい。」と同組合代表理事の山田和男氏は語る。

コラム2-4-1

地域ブランドを守る「地域団体商標制度」

(1)地域団体商標制度とは

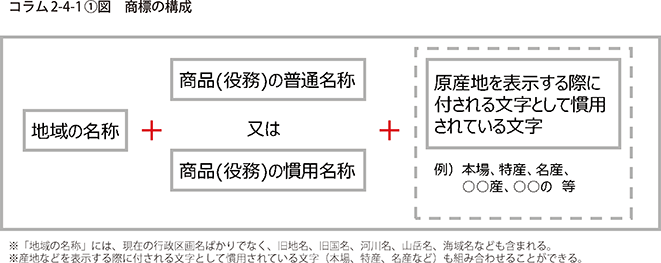

地域団体商標制度とは、「地域ブランド」として用いられることが多い「地域の名称」と「商品(サービス)の名称」などからなる文字商標について登録要件を緩和(※)する制度である。地域の産品などについて、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済活性化を目的として2016年4月に導入された。2020年1月末現在、675件の地域ブランドが地域団体商標として登録されている。

※通常、「地域の名称」と「商品(サービス)の名称」などからなる文字商標については、「全国的に周知」となっていなければ登録できない。

(2)登録するための五つのポイント

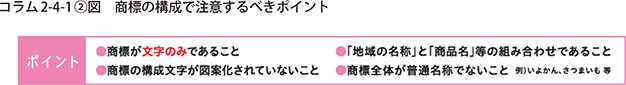

〔1〕商標の構成

地域団体商標として登録できる商標は「地域の名称」と「商品(サービス)の名称」などの組み合わせからなることが必要である(コラム2-4-1〔1〕図、コラム2-4-1〔2〕図)。

〔2〕地域に根ざした団体の出願であること

地域団体商標の登録を受けることができる者は、(ア)「法人格」を有する「事業協同組合等の特別の法律により設立された組合」(設立根拠法に構成員資格者の加入の自由が規定)、(イ)商工会、(ウ)商工会議所、(エ)NPO法人となる。

〔3〕団体の構成員に使用させる商標であること

(例)組合であれば組合員に使用させる

〔4〕地域名と商品(サービス)に関連性があること

(例)「地域名」が商品の生産地に該当すること

〔5〕一定の地理的範囲である程度有名であること

出願団体又はその構成員の使用により、一定の地域で、需要者(最終消費者または取引事業者)に知られていることが客観的事実(販売数量、新聞報道など)によって証明できることが必要である。

(3)なぜ地域ブランドを商標権で保護する必要があるのか

地域ブランドを商標権で保護することで次のような効果が期待できる。

〔1〕ブランドが有名になった後、自分たちがブランド名を使えなくなることを防ぐ

自分たちのブランド名と同一・類似のブランド名が商標権を取得されていることを知らないで、自分たちのブランド名の周知活動を盛んに行い自分たちのブランドを有名にしても、名称の使用を中止するよう警告を受けたり訴訟を起こされたりする可能性がある。

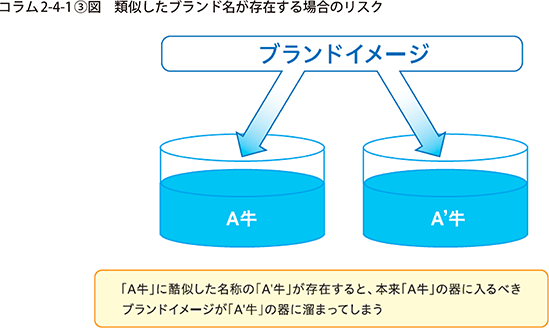

〔2〕蓄積したブランドイメージを横取りされないようにする

類似したブランド名が他にあると、需用者は区別することができず、自分たちの元に蓄積されるべきブランドイメージを横取りされてしまう可能性がある。(コラム2-4-1〔3〕図)

〔3〕ブランドを産地結集の旗印にする

商標登録して権利化を行うと産地において「自分たちのブランド」という意識が強まり、関与する人々の一体感やモチベーションが高まることが期待できる。

(4)地域団体商標活用事例

地域ブランドの権利化はゴールではない。目的はあくまで「地域ブランド化」であり、地域ブランドを権利化した後の活動が重要となる。

地域団体商標を取得した後も地域を盛り上げるための活動を積極的に行っている団体の事例を紹介する。

~市民一丸で盛り上げてきたブランドの商標権を取得し、まちおこしの求心力を向上~

■商 標:豊川いなり寿司(商標登録第6013646号)

■権利者:特定非営利活動法人みんなで豊川市をもりあげ隊

■指定商品又は役務:愛知県豊川市産のいなり寿司、愛知県豊川市産のいなり寿司を主とする飲食物の提供

〔1〕いなり寿司のブランド化を核とした取組を、より盛り上げるために出願

豊川稲荷の門前町として栄えてきた豊川市では、古くからたくさんの店がそれぞれの工夫を凝らした創作いなり寿司を提供し、参拝客をもてなしてきた。

ところが近年は来訪者が減少。そこで、市民が一丸となり「豊川いなり寿司」のブランド化でまちおこしを推進。B-1グランプリなど様々なイベントへの参加やメディアでのPRで着実に知名度をアップ。一方、2013年には「豊川いなり寿司」のロゴマークを通常商標登録し、商標権のロイヤリティ(使用料)を得る収益事業もスタート。そして、活動の求心力をさらに高めるべく地域団体商標を出願。

〔2〕ロイヤリティビジネスを加速していく上でも活かせる地域団体商標のアピール力

ロイヤリティ契約が飽和状態となっていたところ、出願を機に数件の問い合わせが寄せられ新規契約も獲得。そうした効果もあり、登録後はイベントポスターなどに地域団体商標制度のロゴを積極的に掲載してアピール。同市の観光協会では、鮎やバラ、バウムクーヘンなど、いなり寿司以外の地域資源にも「とよかわブランド」としてスポットを当てる方針を決定。地域団体商標が引き金となり、幅広いアングルから「地域ブランドの確立」による地域活性化を促す機運が高まっている。

(5)「地域団体商標ガイドブック」について

特許庁においては、地域団体商標の最新の活用事例を集めた「地域ブランド10の成功物語」のほか、制度概要、地域ブランドの作り方などについてまとめた冊子を無料で配布・公開している。

本冊子は、これから地域団体商標の取得を検討している団体の方や、既に地域団体商標を取得している方、地域行政を担っている方を含め、地元経済の発展のために地域ブランドの活性化に尽力されている全ての方に、地域団体商標制度に対する理解を深めていただき、今後更なる魅力あるブランド作りの参考資料として活用してもらうことを目的としている。ご覧になりたい方はQRコードへ。