第2部 地域で価値を生み出す小規模事業者

第4章 付加価値の創出に向けた取組と地域活性化

第2節 利益拡大に向けた小規模事業者の取組

ここからは、需要減少が懸念される事業環境下において、小規模事業者が利益拡大を進めるために必要な取組について考察する。

1 小規模事業者のビジネスモデルと新規需要の獲得に向けた取組

ここからは、需要減少下における小規模事業者において、新規需要の獲得に必要な取組を、BtoB2型、BtoC3型それぞれのビジネスモデル別に見ていく。

2 「事業者アンケート調査」において、主な販売先を「事業者(BtoB)」と回答した企業を指す。

3 「事業者アンケート調査」において、主な販売先を「一般消費者(BtoC)」と回答した企業を指す。

〔1〕BtoB型小規模事業者の状況

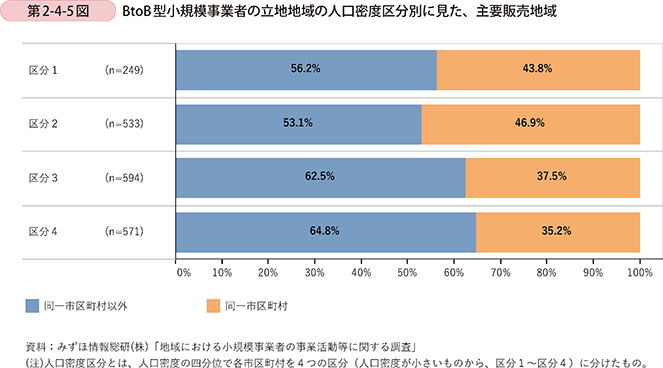

第2-4-5図は、BtoB型小規模事業者の立地地域の人口密度区分別に、売上高が最も多い地域(以下、「主要販売地域」という。)を示したものである。これを見ると、人口密度区分が「区分3」、「区分4」の地域に立地しているBtoB型小規模事業者と比較して、「区分1」、「区分2」の地域に立地しているBtoB型小規模事業者の方が、主要販売地域を「同一市区町村」と回答している割合が高いことが分かる。

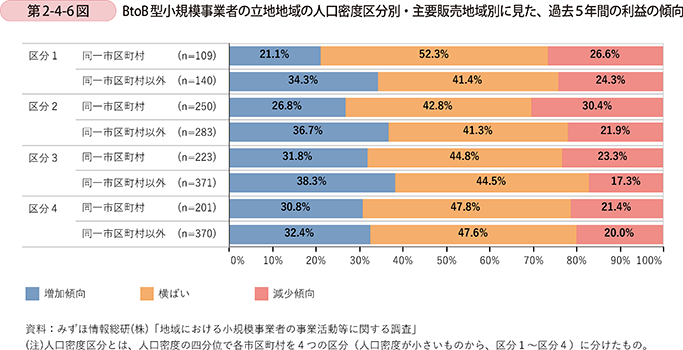

第2-4-6図は、BtoB型小規模事業者の立地地域の人口密度区分別・主要販売地域別に、過去5年間の利益の傾向を示したものである。これを見ると、いずれの人口密度区分でも、主要販売先が「同一市区町村」と回答した者と比較して、「同一市区町村以外」と回答した者の方が、過去5年間の利益が「増加傾向」である割合が高い。

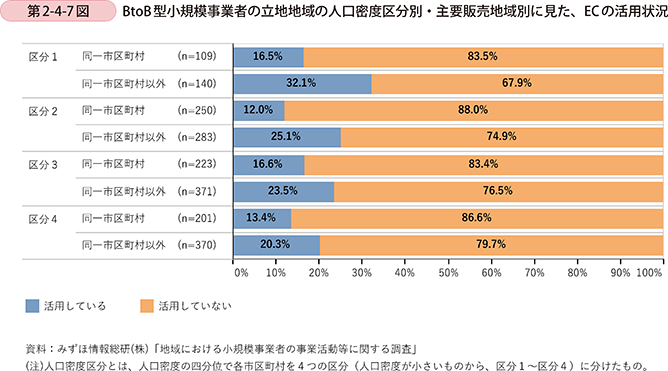

第2-4-7図は、BtoB型小規模事業者の立地地域の人口密度区分別・主要販売地域別に、電子商取引(EC)4の活用状況を示したものである。これを見ると、全体としてECの活用状況は十分とはいえないものの、主要販売地域が「同一市区町村外」と回答したBtoB型小規模事業者において、立地地域の人口密度が低いほど、「活用している」と回答した者の割合が高くなっていることが分かる。

4 電子商取引(EC)とは、インターネット上で販売取引を行うものを指す。

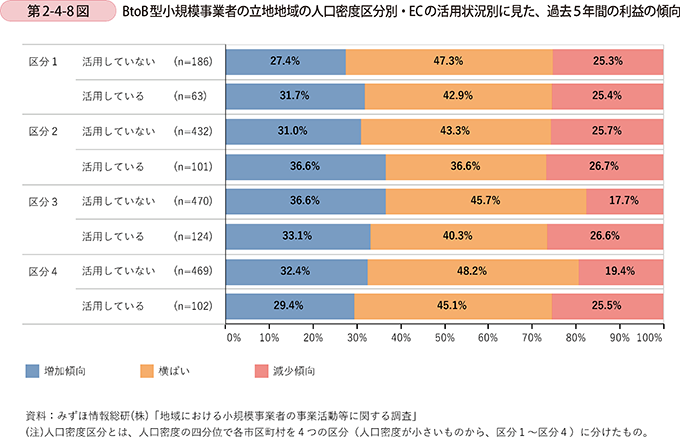

第2-4-8図は、BtoB型小規模事業者の立地地域の人口密度区分別・ECの活用状況別に、過去5年間の利益の傾向を示したものである。これを見ると、「区分1」、「区分2」に立地しているBtoB型小規模事業者では、ECを「活用している」者ほど、過去5年間の利益が「増加傾向」と回答した者の割合が高い。

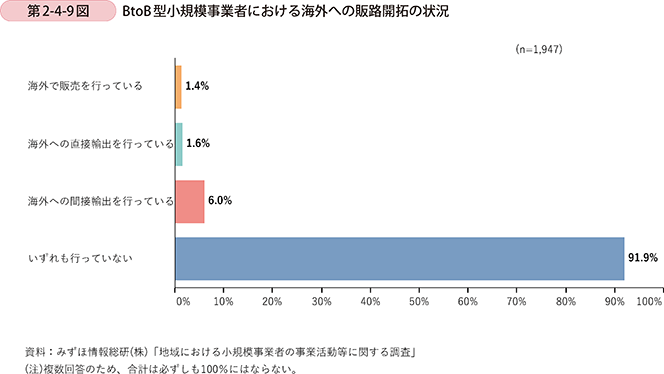

第2-4-9図は、BtoB型小規模事業者における、海外への販路開拓状況である。これを見ると、BtoB型小規模事業者で、海外への販路開拓を行っている事業者はほとんど存在しないことが分かる。

〔2〕BtoC型小規模事業者の状況

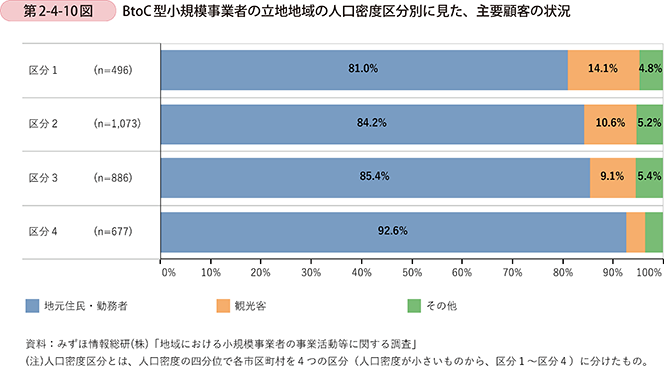

第2-4-10図は、BtoC型小規模事業者の立地地域の人口密度区分別に、主たる顧客(以下、「主要顧客」という。)の状況を示したものである。これを見ると、人口密度の低い地域に立地するBtoC型小規模事業者ほど、主要顧客が「観光客」であると回答した者の割合が高くなる。

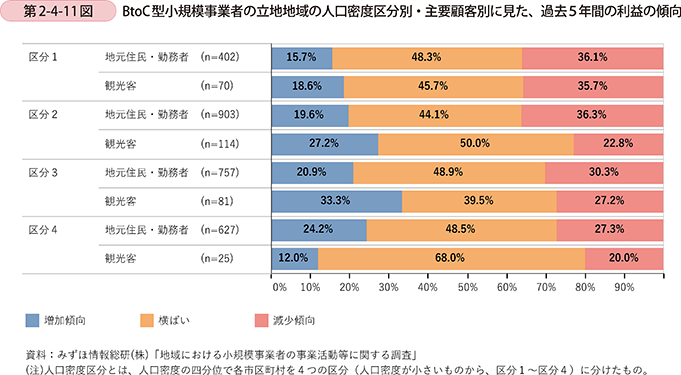

第2-4-11図は、BtoC型小規模事業者の立地地域の人口密度区分別・主要顧客別に、過去5年間の利益の傾向を示したものである。これを見ると、「区分1~3」に立地するBtoC型小規模事業者で、主要顧客が「観光客」と回答した者は、「地元住民・勤務者」と回答した者と比較して、直近5年間の利益が「増加傾向」の者の割合が高い。

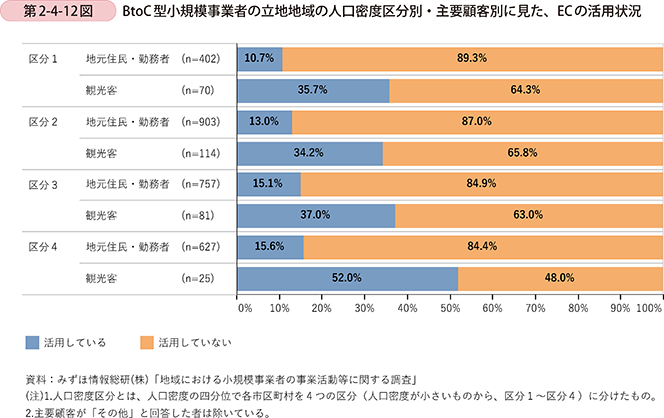

第2-4-12図は、BtoC型小規模事業者の立地地域の人口密度区分別・主要顧客別に、ECの活用状況を示したものである。これを見ると、主要顧客が「観光客」であるBtoC型小規模事業者ほど、ECを「活用している」と回答する者の割合が高いことが分かる。

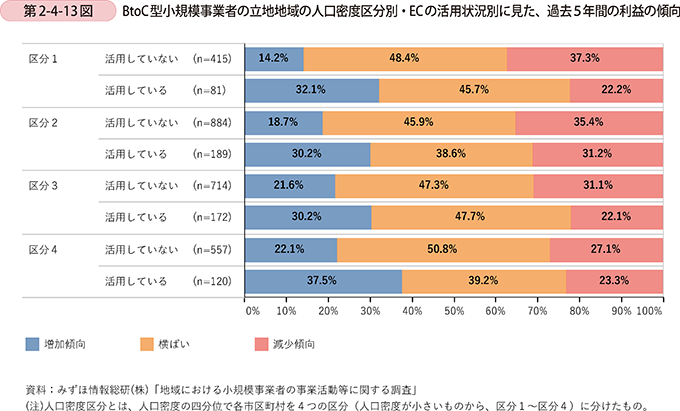

第2-4-13図は、BtoC型小規模事業者の立地地域の人口密度区分別・ECの活用状況別に、過去5年間の利益の傾向を示したものである。これを見ると、ECを「活用している」BtoC型小規模事業者ほど、過去5年間の利益が「増加傾向」と回答する者の割合が高い。

2 小規模事業者の事業方針と利益の状況

一般に、事業を行う中で利益を拡大するためには、「売上高を伸ばす」、「コストを削減する」という2つの方法が挙げられ、「売上高を伸ばす」ためには、「販売数量を増加させる」、「販売単価を上昇させる」という二つの方法に分けられる。

ここでは、小規模事業者におけるこれまでの利益拡大に向けた取組とパフォーマンスとの関係について確認していく。

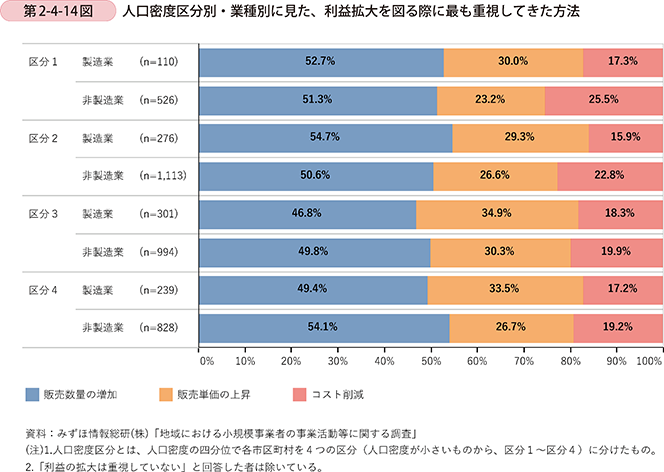

第2-4-14図は、人口密度区分別・業種別に、小規模事業者において利益拡大を図る際に、これまで最も重視してきた方法を確認したものである。これを見ると、特に「区分1」、「区分2」に所在する非製造業の小規模事業者において、「コスト削減」と回答した者の割合が高かった。

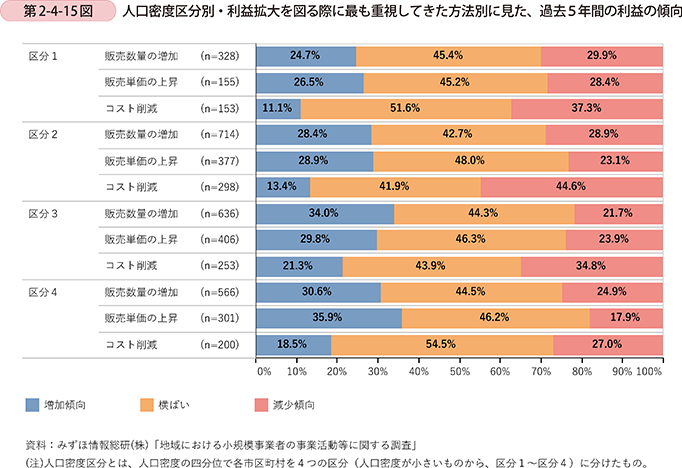

第2-4-15図は、人口密度区分別・利益拡大を図る際に最も重視してきた方法別に、過去5年間の利益の傾向を示したものである。これを見ると、いずれの人口密度区分においても「コスト削減」を重視した事業者は、過去5年間の利益が「減少傾向」と回答した割合が高い。

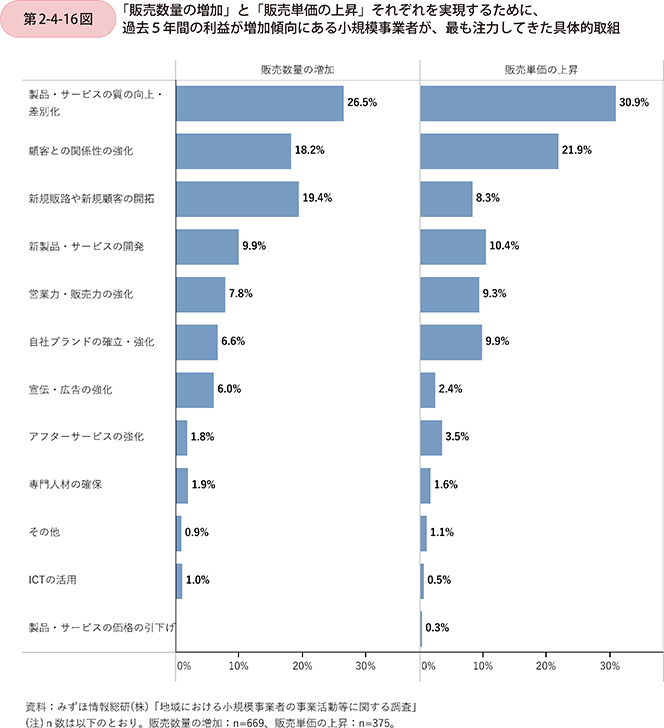

第2-4-16図は、「販売数量の増加」と「販売単価の上昇」それぞれを実現するために、過去5年間の利益が増加傾向にある小規模事業者が、最も注力してきた具体的取組を見たものである。これを見ると、利益が増加傾向にある事業者は、「販売数量の増加」、「販売単価の上昇」のいずれの事業方針を取っていたとしても、「製品・サービスの質の向上・差別化」に取り組んでいる企業が最も多いことが分かる。

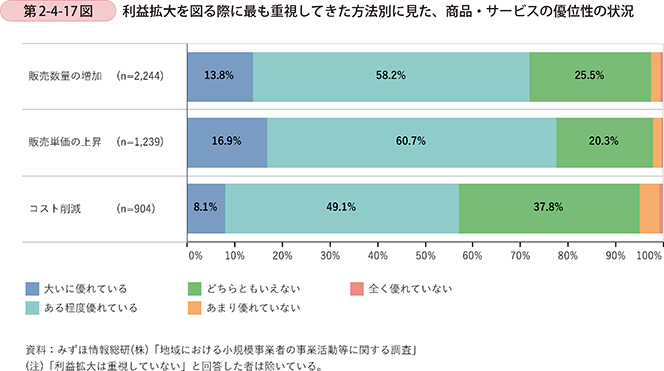

第2-4-17図は、利益拡大を図る際に最も重視してきた方法別に、商品・サービスの優位性の状況を示したものである。これを見ると、「販売単価の上昇」を重視してきたと回答する者において、自社の商品・サービスが他社と比較して「大いに優れている」又は「ある程度優れている」と回答する者の割合が最も高く、「コスト削減」を重視してきたと回答する者において、最も低くなっている。

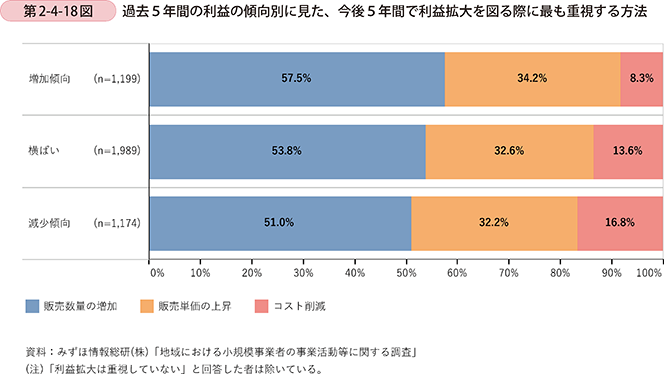

最後に、過去5年間の利益の傾向別に、今後5年間で利益拡大を図る際に最も重視する方法について確認する(第2-4-18図)。これを見ると、過去5年間の利益が減少傾向にある小規模事業者において「コスト削減」を重視する者の割合が高くなっている。

しかしながら、コスト削減を通じた利益の拡大には限界もあり、継続的な利益拡大を図る上では、売上高の増加に向けた取組を進めることが必要となる。

事例2-4-1は、事業の先行きに課題を感じ、事業転換し新たな市場に参入した事例である。また、事例2-4-2は、域内の需要減少に課題を感じ、販路開拓に取り組み、海外需要を獲得した事例である。いずれも、ほかと差別化された製品を提供しており、需要を獲得していくには自社の製品・サービスの優位性は重要であることが分かる。また、後者の事例のように、販路開拓において顧客と強い信頼関係を築いていくことも重要であるといえよう。

事例2-4-1:株式会社Apollon

「趣味を通じて得られたアイデアから新商品の開発を行い、事業転換を実現した小規模事業者」

東京都文京区の株式会社Apollon(従業員1名、資本金1,000万円)は、相馬美保氏が経営する、刺繍関連商品の製造販売及び刺繍教室の開催を行っている企業である。

同社は、2013年4月に社名変更を行うまで「株式会社相馬金型製作所」として静岡県で自動車部品の金型を製造しており、同氏の夫が経営者として営業から製造まで事業全般において中心的な役割を担っていた。しかしながら、2008年のリーマン・ショックを契機に同社の受注は激減し、経営の立て直しに向け、前社長を中心に積極的な営業を行っていた。かかる中、2011年9月に当時の経営者である夫が急逝したことを受け、急遽、相馬社長が経営を引き継ぐこととなった。相馬社長は、前社長が行っていたように経営の立て直しに向け、既存取引先との折衝や新規取引先の開拓を進めようとしたものの、この時、金型に関する知識が大きな壁となった。自社の強みや製品の良さを自分の言葉で伝えることができなかったのである。結果として、営業活動は難航し、受注の回復には至らなかった。相馬社長は、事業継続に向けた様々な取組を行ったが、最終的に金型製造事業の継続を断念し、2012年に同事業から撤退した。

他方、相馬社長は、以上のような経験を通じて「自分が自信を持って販売できる製品を製造したい」という思いを強く抱くようになっていた。そこで、相馬社長は、かねてより趣味として親しんでいた「刺繍」に着目し、同社の新規事業として立ち上げることを試みた。刺繍仲間との会話の中で、「布地を簡単に張れて、簡単に布の表裏を返すことができ、軽くて持ち運びに便利な刺繍枠」に対するニーズがあることを認識していた相馬社長は、このアイデアを実際に事業化するために、商工会議所などに相談しながら刺繍枠の試作を繰り返し、2014年に刺繍枠「Delphes(デルフ)」の製造に成功した。従来は刺繍の準備として、布地を張るだけで1時間掛かる場合もあったが、同製品を利用することで、この工程が5分程度にまで短縮できる。同社は「Delphes(デルフ)」で国内特許、「Urd(ウルド)」で意匠登録を取得し、売上は順調に拡大している。

現在、同社では刺繍枠の製造を行うと同時に、刺繍を楽しむ人を増やすことで、刺繍市場の拡大に向けた取組も進めている。既に、オフィスの一部を利用して刺繍教室を開催しているほか、海外の商工会議所等と連携しながら刺繍に関するイベントも計画している。

「自分の趣味が事業として成立し、自身の考案した製品によって刺繍を楽しむ人々の悩みを解決することができた。今後も、刺繍に関わることで事業を拡大させていきたい。」と相馬社長は語る。

事例2-4-2:土佐酒造株式会社

「土佐の日本酒を世界に広めるべく、熱心な営業活動により海外の需要を獲得した酒造メーカー」

高知県土佐町の土佐酒造株式会社(従業員14名、資本金6,000万円)は、明治10年に創業した、「桂月」で知られる日本酒の製造販売を手掛ける企業である。

創業以来、同社は主に高知県内向けに日本酒を販売してきたが、近年の人口減少により域内の日本酒市場が縮小する中で、経営状況が悪化。2012年当時東京で情報システム関連の企業を経営していた松本宗己氏(現在の代表取締役社長)は、ワインのように自分の生まれ育った土佐町の畑にこだわった日本酒を造り、そのブランドを世界中に広めたいとの思いを持った。また、当時海外における日本酒の知名度はまだ高いとは言えず、世界市場への進出の余地があると考えた。これらを実現すべく、同氏は大叔父である先代社長から同社を承継する決断をした。

松本社長は、同社を承継した当初から、日本文化に関心が高い台湾の市場に着目。インポーターへの熱心な営業活動を展開し、同国への販路を開拓した。その後、同インポーターより紹介された台湾人の友人John氏と一緒に食事をしていた際、シャンパングラスで飲むような発泡タイプの日本酒があったら面白い、という話で盛り上がり、スパークリング日本酒の開発に着手。「匠(John(ジョン))」の商品化に成功した。「匠(John(ジョン))」は、2016年に開催された世界最大規模のワイン品評会「インターナショナルワインチャレンジ(IWC)」の日本酒スパークリング部門で第一位となる金賞トロフィーを獲得するとともに、「2016年度第31回高知県地場産業賞」を受賞。これがきっかけとなって、同社の国内外での市場が大きく拡大したという。

その後も、同社では積極的に設備投資を行うことで、市場の拡大に合わせた商品の品質向上と大幅増産を可能にしている。さらに最近では、英国で年間100日間、現地のレストランや卸売店の店頭で同社商品の試飲販売を行った。現地の店舗の販売を手伝いながら自社商品を売り込むことで、現地の販売先企業との強い信頼関係を構築することにも成功した。こうした地道な販路開拓活動の結果、現在、同社の商品を取り扱う国・地域は約40か国・地域にまで拡大した。2019年9月期の海外売上高は、3,000万円(売上高全体の18%)を見込んでいる。

また、松本社長は、「日本食ブームに便乗して日本酒を売り込むのではなく、ブームが終了しても、海外で日本酒が受け入れられるように、現地の食材や嗜好に自社の酒を合わせることが重要。」と考えており、現在も進出国の嗜好を踏まえた商品の改良を行っているという。

このように、海外市場の拡大に力を入れている同社だが、国内の顧客も引き続き大事にしていきたいと考えている。「原料となる高知産酒米の品質向上を重ね、これからも今まで以上に良質な日本酒を国内外に提供していきたい。」と松本社長は語る。