第2部 地域で価値を生み出す小規模事業者

第3章 地域における雇用と小規模事業者

第3節 小規模企業経営者自身の働き方と起業・創業

我が国には、約305万者の「小規模企業経営者」が存在する。また地域の経済の活力を維持するには、新しく経営者になる人を増やすことも重要である。

本節では、「事業者アンケート調査」と「住民アンケート調査」を用いて、小規模企業経営者自身の働き方と、地域における起業・創業について分析していく。

1 小規模企業経営者自身の働き方

〔1〕働き方への満足度

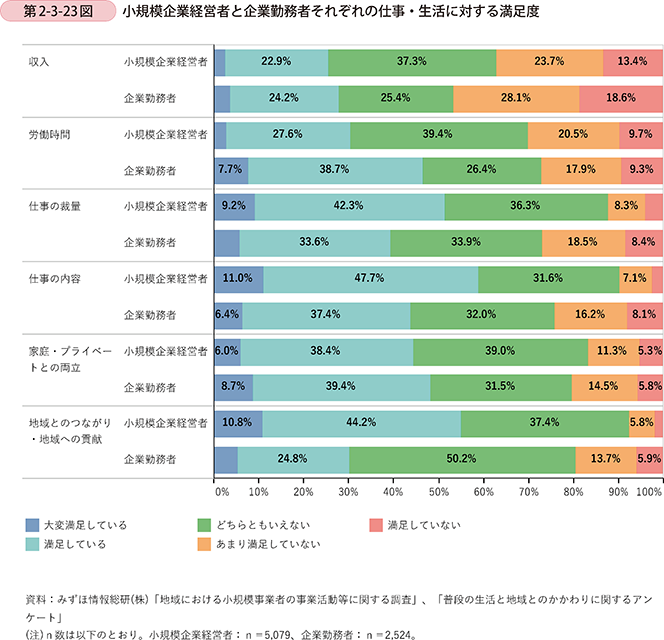

第2-3-23図は、小規模企業経営者と企業勤務者5それぞれの仕事・生活に対する満足度を示したものである。経営者は、企業勤務者と比べて「収入」や「労働時間」、「家庭・プライベートとの両立」に対して、「大変満足している」又は「満足している」と回答した割合が低い一方、「仕事の内容」や「仕事の裁量」、「地域とのつながり・地域への貢献」において、「大変満足している」又は「満足している」と回答した割合が高いことが分かる。

5 ここでいう企業勤務者とは「住民アンケート調査」で、「収入になる仕事をしている」と回答した者のうち、「会社役員・自営業主」と回答した者を除いた者を指す。

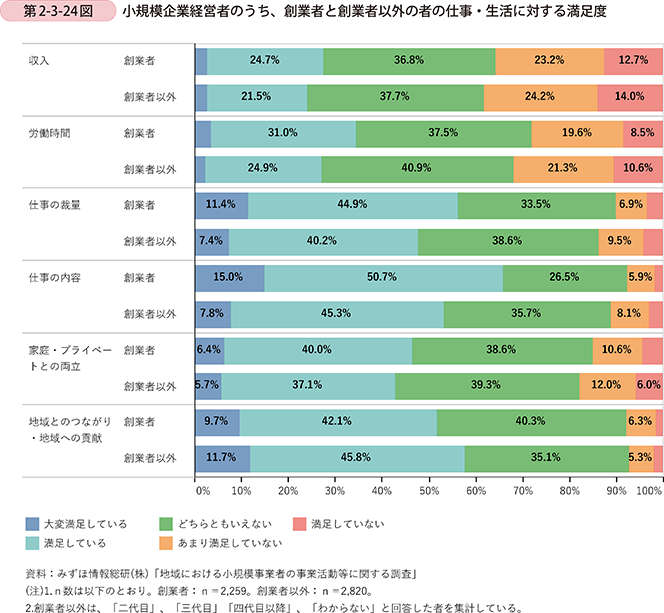

第2-3-24図は、小規模企業経営者のうち、創業者と創業者以外の者の項目別の満足度を比較したものである。これを見ると、「創業者」は「創業者以外」と比べて、「地域とのつながり・地域への貢献」以外の項目において、「大変満足している」又は「満足している」と回答する者の割合が高いことが分かる。

〔2〕小規模企業経営者という働き方を選んだ理由

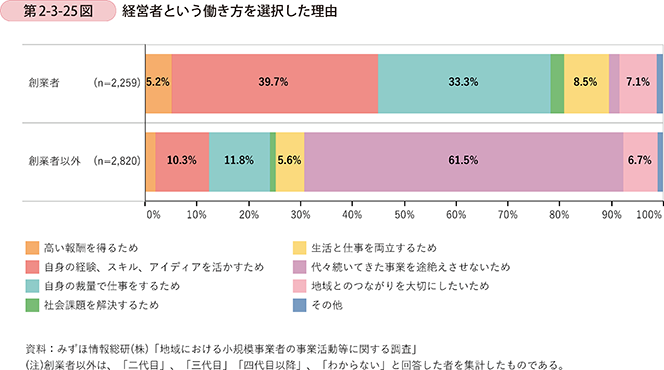

第2-3-25図は、経営者という働き方を選択した理由を「創業者」と「創業者以外」に分けて示したものである。「創業者」では「自らの経験、スキル、アイディアを活かすため」と回答する者が39.7%と最も多く、次いで「自身の裁量で仕事をするため」と回答する者が33.3%と多い。一方、「創業者以外」では、「代々続いてきた事業を途絶えさせないため」と回答する者が61.5%と最も多く、「創業者」とは経営者として事業を行うに当たっての動機が大きく異なることが分かる。

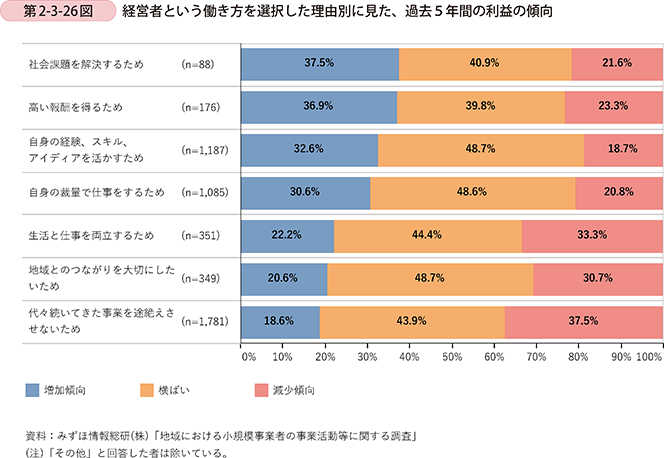

第2-3-26図は、経営者という働き方を選択した理由別に過去5年間の利益の傾向を示したものである。これを見ると、「社会課題を解決するため」と回答した経営者は、利益が「増加傾向」である割合が最も高い。一方、「代々続いてきた事業を途絶えさせないため」と回答した経営者においては、利益が「減少傾向」である割合が最も高い。

2 地域における起業・創業

ここからは、「住民アンケート調査」を用いて、地域における起業・創業について分析していく。

〔1〕起業への関心

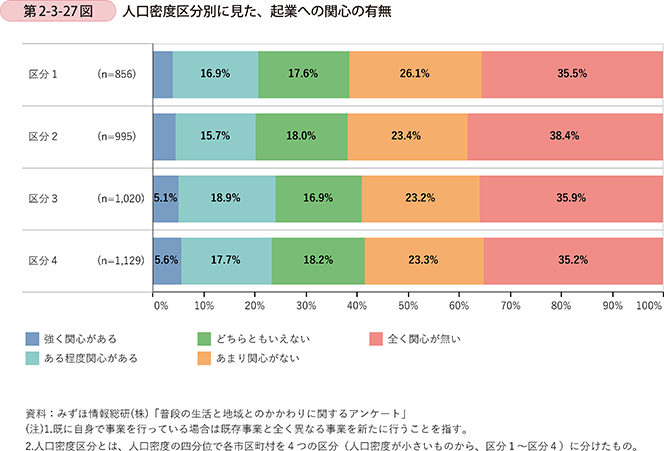

第2-3-27図は、人口密度区分別に起業への関心の有無を示したものである。これを見ると、いずれの区分においても起業について「強く関心がある」又は「ある程度関心がある」と回答する者が2割以上存在することが分かる。また、こうした起業への関心については、地域による大きな差はないことも見て取れる。

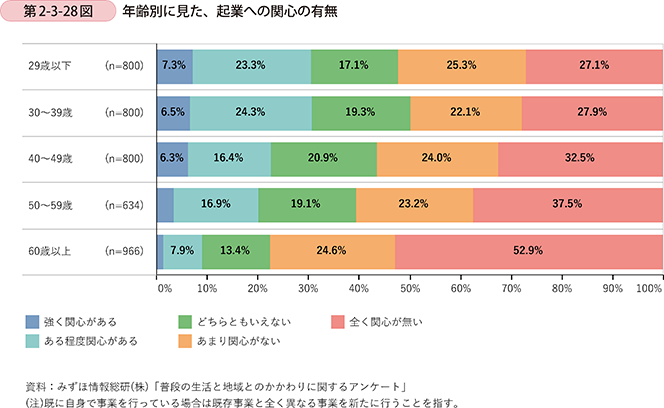

第2-3-28図は、起業への関心の有無を年齢別に示したものである。これを見ると、年齢層が低いほど、起業への関心を持つ者の割合が総じて高いことが分かる。

〔2〕起業希望地域

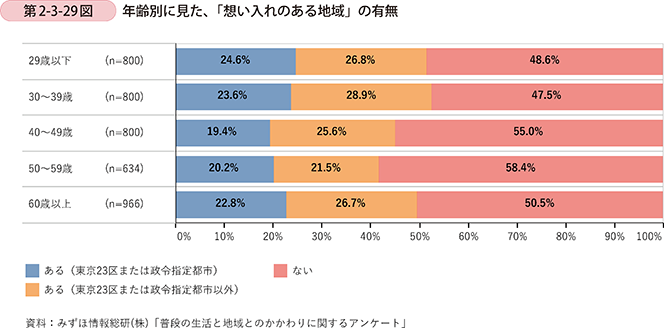

第2-3-29図は、年齢別に「想い入れのある地域6」の有無について確認したものである。「29歳以下」、「30~39歳」の低年齢層と「60歳以上」の高年齢層ほど、「想い入れのある地域」があると回答する者が多いことが分かる。また、「想い入れのある地域」の中でも、「東京23区または政令都市以外」と回答する者の方が多いことが分かる。

6 ここでいう「想い入れのある地域」とは、過去に勤務や居住、滞在したことがある又は、親族の出身地であるなど自身のルーツにつながる地域で特に関心の高い地域を指す。

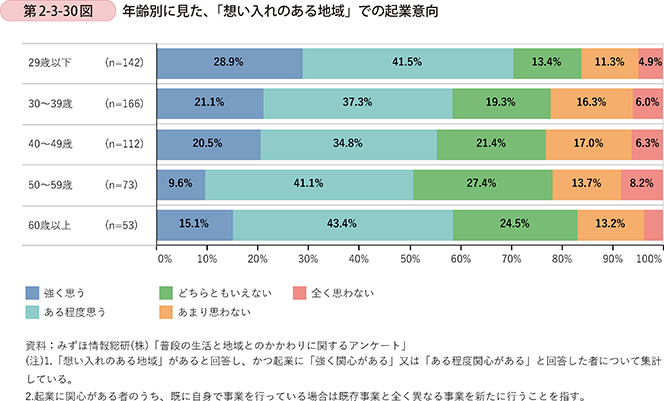

第2-3-30図は、「想い入れのある地域」があり、かつ起業に関心があると回答した者に対して、「想い入れのある地域」での起業意向を年齢別に確認したものである。これを見ると、「想い入れのある地域」で起業したいと「強く思う」又は「ある程度思う」と回答した者の割合は、「29歳以下」で最も高く、次いで「60歳以上」、「30~39歳」の順に高くなっている。

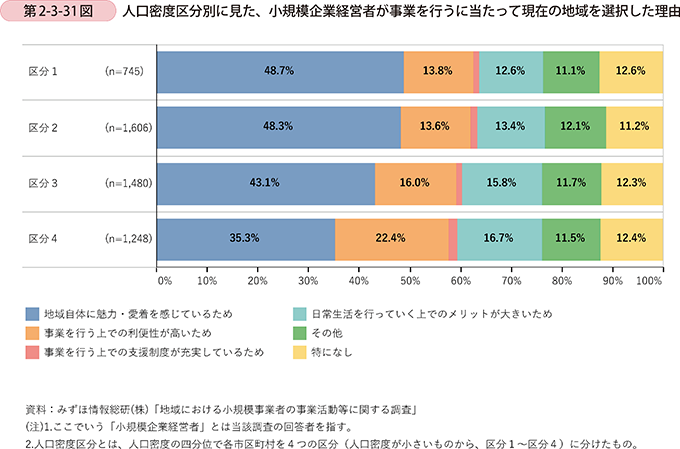

次に、「事業者アンケート調査」を用いて、事業を行うに当たって現在の地域を選択した理由について確認する。第2-3-31図では、人口密度区分別に、既に事業を行っている小規模企業経営者に対して、事業を行うに当たって、現在の地域を選択した理由を確認した。これを見ると、「地域自体に魅力・愛着を感じているため」と回答する者の割合が最も高く、人口密度の低い地域ほどその割合が高いことが分かる。一方、人口密度が高い地域ほど「事業を行う上での利便性が高いため」と回答する者の割合が高くなっていることも分かる。

〔2〕起業により実現したいこと

最後に、「住民アンケート調査」において、起業に関心のある者が事業を通じて実現したいことについて確認する。

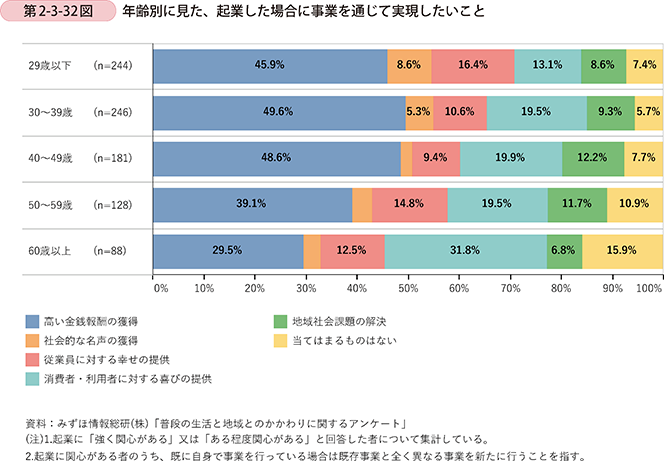

第2-3-32図は、起業に関心があると回答した者に対して、起業した場合に事業を通じて実現したいことを年齢別に確認したものである。「60歳以上」を除く全ての年齢層において、「高い金銭報酬の獲得」と回答する者の割合が最も高いが、「60歳以上」においては「消費者・利用者に対する喜びの提供」と回答する者の割合が最も高いことが分かる。

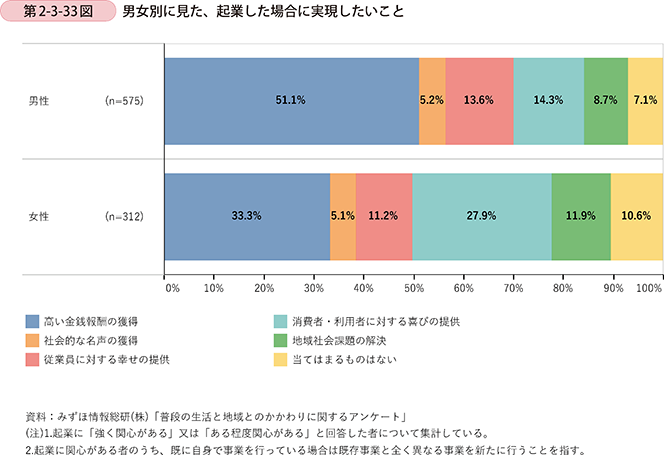

第2-3-33図では、起業に関心があると回答した者に対して、起業した場合に事業を通じて実現したいことを男女別に確認した。男女共に、「高い金銭報酬の獲得」と回答する者の割合が最も高いが、女性は男性と比べて、「高い金銭報酬の獲得」と回答する者の割合が相対的に低く、一方で「消費者・利用者に対する喜びの提供」や「地域社会課題の解決」と回答する者の割合が相対的に高いことが分かる。

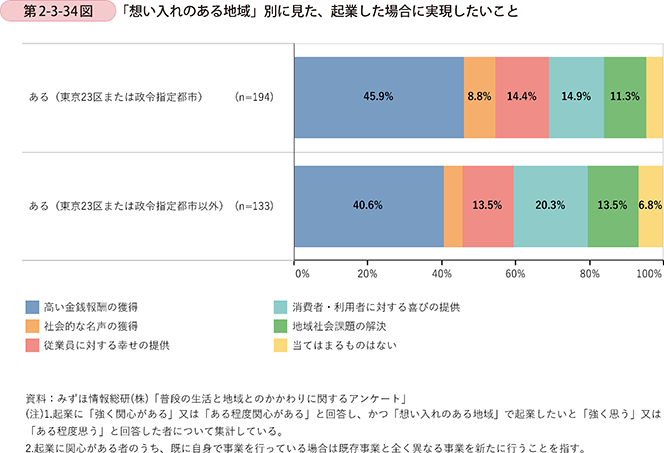

第2-3-34図は、起業に関心があると回答し、「想い入れのある地域」で起業したいと回答した者に対して、「想い入れのある地域」別に起業した場合に実現したいことを確認したものである。これを見ると、「想い入れのある地域」が「東京23区又は政令指定都市以外」と回答した者の方が、「消費者・利用者に対する喜びの提供」や「地域社会課題の解決」と回答する者の割合が相対的に高いことが分かる。

事例2-3-6は、起業により自己実現を果たし、地域活性化にも貢献している企業の事例である。事例2-3-7は、想い入れのある地域で創業し、地域の様々なニーズに応える企業の事例である。さらに、事例2-3-8は、消費者に安全・安心な製品を届けるために、新たに事業を起こした事例である。このように、創業などを通じた、個人の能力の発揮、自立的で個性豊かな地域経済社会の形成といった観点で小規模事業者の果たす役割は大きいと言えよう。

また、事例2-3-9は、地域の支援機関が連携して移住を含めた起業・創業支援に取り組む事例である。地域活性化の担い手を創出する観点から、こうした取組は今後更に重要度が増すと考えられる。

事例2-3-6:株式会社石見麦酒

「経営者自身の夢の実現を通じて、地域活性化にも貢献するビール工房」

島根県江津市(ごうつし)の株式会社石見麦酒(従業員2名、資本金400万円)は、クラフトビールの醸造・販売や移動販売車による飲食店を営む企業である。同社が開発したクラフトビールは、地元の農作物を使用し、地域に根ざしたクラフトビールとして注目されている。

同社を起業しようと思った山口厳雄氏(現工場長)は、もともと酒造りに関心があり、大学時代に農学部で学んだ知識もいかし、いつかは杜氏になりたいという夢を持っていた。そうした中で、素人でも比較的挑戦しやすいビール造りに着目。知人の後押しもあり、2014年に江津市のビジネスコンテストに応募したところ、大賞を受賞し、大学時代の同級生であった妻の山口梓氏が代表となる会社を設立する形で、江津市での起業を決断した。

山口夫婦は、夢であった酒造りに関わることができ、かつ、自分達のアイディアを最大限に発揮することができる現在の働き方にとても満足しているという。特に、低コスト省スペースでの多品種少量生産を可能にする製法を自ら考案し、地元企業との共同開発により実現したことは、大きな自信となっている。「石見式醸造法」と呼ばれるこの製法は、年間で50種類ものビール製造を可能とし、同社の製品開発を支える独自の強みとなっている。

また、山口夫婦は、上述のビジネスコンテストにおいて、〔1〕地域の農作物を使う、〔2〕開発したクラフトビールを他の特産物と一緒に売り込んでいく、〔3〕地元でブルワリーを設立する人に対するサポートを行う、といった地域貢献の方針を打ち出していた。実際に、地元企業への発注や地元の飲食店とのコラボレーションなどを通じ、地域経済の活性化にも一役買っている。自らの夢の実現だけではなく、こうした地域貢献に対する意識の高さも、同社の成功につながっていると言えよう。

「お酒は嗜好品なので、顧客に飽きられないように、常に新しいことを考え続けなければならない。これからも、ワクワクするお酒造りを続けるため、常に自身のアイディアを試していくことを大切にしたい。」と山口梓社長は語る。

事例2-3-7:U-Bito JAPAN株式会社

「地域で自身の役割を見いだし、地域のニーズに『何でも応える』企業」

熊本県菊池市のU-Bito JAPAN株式会社(従業員2名、資本金100万円)は、地域の住民や企業が抱える様々なニーズに対して、「何でも屋」として地域社会の課題解決に取り組むコンサルティング企業である。

同社の代表取締役社長である村上貴志氏は、生まれも育ちも大阪であるが、両親の実家が菊池市にあり、幼少期に何度も訪れたことがあったことから、菊池市は同氏にとって思い入れのある地域となっていた。両親が退職を機に菊池市へ移住することとなり、同氏も久しぶりに菊池市に訪れたところ、かつての活気が失われつつある現状を目の当たりにした。当時IT企業に勤めながらも、いずれは起業し社会の役に立つことをしたいと思っていた同氏は、これを機に菊池市へ移住し、起業することを決めた。

菊池市の活性化に貢献したいとの思いは強かったものの、具体的に何をするかは決まっていなかった同氏は、まずは当時募集のあった菊池市の「地域おこし協力隊」として経験を積むことにした。同活動での担当は移住定住コンシェルジュであった。主に実施したことは、空き家調査・空き家紹介、菊池市の魅力発信、地域交流の促進である。これらの活動に当たって様々なイベントへ参加し、地域におけるニーズを把握することに努めた。同活動を通して見えてきたことは、地域の住民や企業は様々な「小さなニーズ」を抱えているが、これらに柔軟に対応できる担い手が圧倒的に不足しているということであった。同氏は、こうしたニーズを形にし、分野を問わず幅広く対応していくことが、ひいては地域の活性化につながるのではないかと考え、2018年に同社を設立した。

同社設立後は、実際に様々な活動に従事した。地域のイベント企画として移住者懇親会を企画したり、菊池市「域学連携7」地域づくり実行委員会事務局を務めたり、経済産業省の事業の一環としてカメルーン人のインターン生を受け入れたり、JICA(国際協力機構)事業での多文化共生を考えるためミャンマーへ視察に行ったり、と地域の将来を見据えた活動に多面的に取り組んだ。

7 大学生と大学教員が地域の現場に入り、地域の住民などとともに地域の課題又は地域づくりに継続的に取り組むことをいう。

また、地域おこし協力隊をやっていた人が起業したという口コミで、民間企業からも少しずつ仕事の依頼が来るようになっている。これまでは行政からの委託が中心であったが、収益の安定化に向け、民間企業向けのコンサルティングにも力を入れていきたいと考えており、クラウドファンディングに係るセミナーの講師や自身の経験を踏まえた地域での創業・起業の講演などといった依頼も受けているという。

地域における様々なニーズに柔軟に対応することで、要望に対して幅広く対応する担い手としての自身の価値を改めて認識することができた。今後も地域における自身の役割を常に考え、活動を広げていきたい。」と村上社長は語る。

事例2-3-8:mizuiro株式会社

「廃棄される農作物を活用し、利用者目線の安心安全な製品を世界に販売する企業」

青森県青森市のmizuiro株式会社(従業員3名、資本金2,600万円)は、「人と自然、動物に優しい製品づくりと、親子の時間を彩るライフスタイルの提案」を理念とし、「おやさいクレヨン」などの製造販売を行う企業である。同社が開発した「おやさいクレヨン」は、野菜や果物を原料とすることで自然の色合いを表現する一方で、一般的なクレヨンで利用される石油などの化学原料をほとんど利用しておらず、子供にも安心安全な製品となっている。また、原材料となる野菜などは、地元青森で生産されたものを用いており、市場に流通しない規格外品や、加工の際に出る端材を可能な限り利用している。

代表取締役の木村尚子氏は、出身地である青森でデザイン会社に勤務していたが、子育てとの両立を実現するため、フリーランスのデザイナーとして独立した。この事業が軌道に乗り始めた頃、木村氏は、オリジナルの製品をコンセプトからデザインし、世に出してみたいと考えるようになった。特に、自身の趣味であり娘も好きな「絵を描く」ことに着目し、画材を作りたいと考えていた。そうした中、県内で開催されていた藍染め展で、天然色素による作品に魅了された木村氏は、地元産の多様な色彩の野菜から画材が作れないかと思い立ち、ドイツ製の「蜜蝋クレヨン」をヒントに、クレヨン開発の検討を始めた。検討を進める中で、地元産の野菜の中には、規格外商品として流通から外されるものや廃棄されるものが予想以上に多く存在することを知り、こうした廃棄野菜の有効活用にもつなげたいと考えた。

こうして、目指す製品のコンセプトはまとまったが、木村氏は製造から販売までのノウハウを持ち合わせていなかった。そこで、青森県産業技術センターから技術的なアドバイスを受けるとともに、生産のために愛知県にあるクレヨンメーカーの協力を得た。また、原料となる廃棄野菜の確保も課題であったが、地元食品加工会社と連携し、原材料生産からパウダー加工までを一貫して協力してもらえる農家を確保。県の補助金も活用し、2013年に試作品の生産までこぎ着けることができた。こうして作られた試作品は「おやさいクレヨン」と命名され、生活雑貨の見本商談市に出展された。「おやさいクレヨン」は、そのコンセプトやこだわりのユニークさが高く評価され、テレビでも取り上げられるなど、予想を大きく上回る反響があった。試作品として生産した2千セットは、出展後僅か2週間で完売。事業化への手応えを感じた木村氏は、2014年に同社を立ち上げ、本格的な事業化を実現した。

「おやさいクレヨン」は10本セットで2,000円と一般的なクレヨンと比べ高めの設定だが、同製品は「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー地方創生賞(2016年)」など数々の表彰を受け、2013年の販売開始から2019年7月までに12万セット以上の売上げを達成している。

木村社長は「SDGsを始めとして、社会的な価値観の見直しが進んでいる。当社もこのような価値観の変化に共感し、製品を通じて持続可能な社会の実現に貢献していきたい。」と語る。

事例2-3-9:ななお創業応援カルテット

「四重奏のように協調しあう地域の支援機関が、創業・移住に関する伴走型支援を展開」

石川県七尾市では、創業・起業促進の取組として、七尾商工会議所、のと共栄信用金庫、日本政策金融公庫及び七尾市が提携して「ななお創業応援カルテット」(以下、「カルテット」という。)を立ち上げ、創業者の支援を行っている。(2016年に能登鹿北商工会も加入している。)

七尾市では、人口減少に伴い事業者数が減少の一途をたどっていた。行政や商工団体、地元金融機関はそれぞれに創業支援メニューを有していたが、創業者の各ステージのニーズに十分に応える一貫した支援はできておらず、実際の創業者数も伸び悩んでいた。こうした中、危機感を持った各機関が創業に関する業務連携協定を結び、それぞれの機関が提供する創業者向けのサービスを一体的に実施することで、創業前から創業、そして創業後の各段階全てに切れ目のない支援を可能とする「カルテット」の取組を2014年1月に開始した。

「カルテット」の特徴は、創業者それぞれの創業ステージに応じた支援を行うこと、そして、きめ細やかな支援を伴走型で行うことである。毎月、カルテット4団体の担当者による連絡会議を開催し、担当者間で積極的に相談案件の内容、進捗管理、案件ごとの課題等の情報を共有。相談者の状況を定期的に共有し、具体的な課題に応じて適切な機関が支援に加わることで、各ニーズを取りこぼすことなく、継続的かつ迅速な支援実施を可能としている。

加えて、七尾市は移住支援にも積極的であり、各地でイベントを開催している。そのイベントに「カルテット」の関係者も参加し、創業の支援施策をPRしている。移住創業者にとっては、どのような創業支援や移住支援が用意されているかは重要な関心事項であり、「カルテット」は七尾市への移住創業者への足掛かりとなっている。こうした活動が実を結び、「カルテット」の開始以降、6年間の実績は、相談件数が195件、開業件数が84件となっている。また、このうち県外在住者からの相談件数は40件、開業件数が15件となっており、七尾市における「カルテット」が担う役割は大きいと言える。

さらに、創業者と創業希望者が情報交換できるコミュニティ作りや、地元の高校生にも起業への関心を高めてもらう取組などの様々な取組を通じて、七尾市は「創業の街」としてさらなる創業者を生み出していくことを目指している。