第2部 地域で価値を生み出す小規模事業者

第3章 地域における雇用と小規模事業者

第2節 女性・高齢者の雇用実態

人手不足の高まりを受け、女性や高齢者などを含む多様な人材の活用は、今後ますます必要となる。ここでは、総務省「就業構造基本調査」を用いて、女性・高齢者の地域における就業状況や小規模事業者における雇用実態を明らかにし、「事業者アンケート調査」を用いて小規模事業者の女性・高齢者への労働環境の整備状況を確認する。

1 地域における女性・高齢者の就業状況

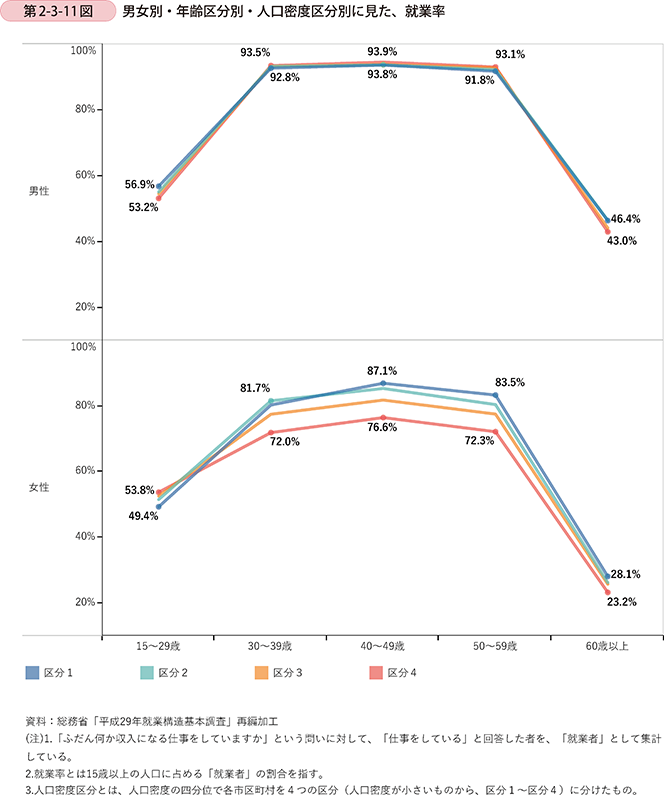

第2-3-11図は、男女別・年齢区分別・人口密度区分別に就業率を示したものである。これを見ると、男性では人口密度区分による地域間での格差はほとんど見られないものの、女性では人口密度が低い地域ほど、就業率が総じて高い傾向にあることが分かる。また、男女共に人口密度が低い地域ほど、60歳以上の就業率が高いことも分かる。

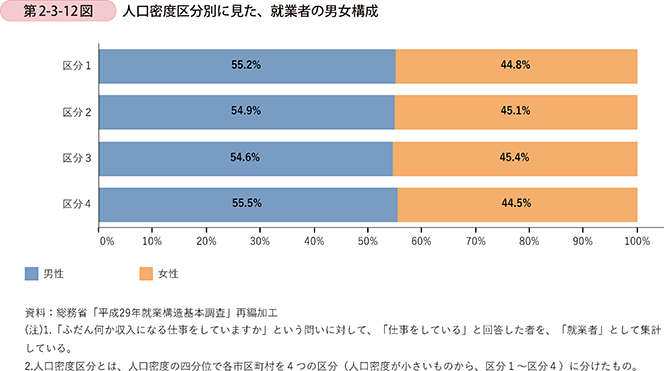

次に、女性の就業者に占める割合を確認する。第2-3-12図は、人口密度区分別に就業者の男女構成を示したものである。これを見ると、就業者の男女構成は、地域間で大きな差は無い結果となっている。

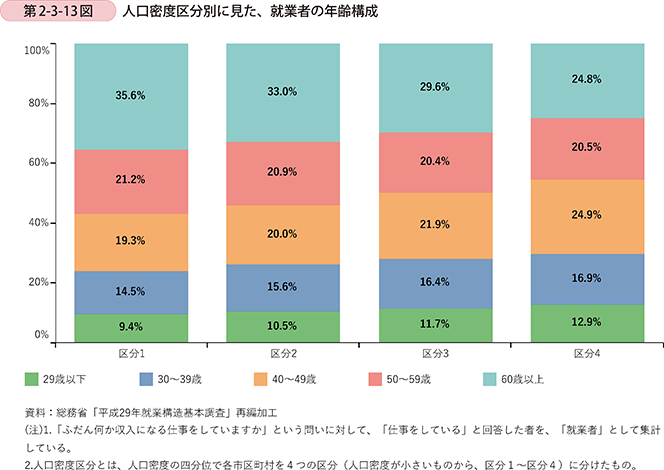

最後に、60歳以上の就業者が全就業者に占める割合について確認する。第2-3-13図は、就業者の年齢構成を人口密度区分別に示したものである。これを見ると、人口密度が低い地域ほど、全就業者に占める「60歳以上」の割合が高いことが分かる。

2 企業規模別に見た女性・高齢者の雇用実態

〔1〕地域別に見た従業者数の事業所規模別構成

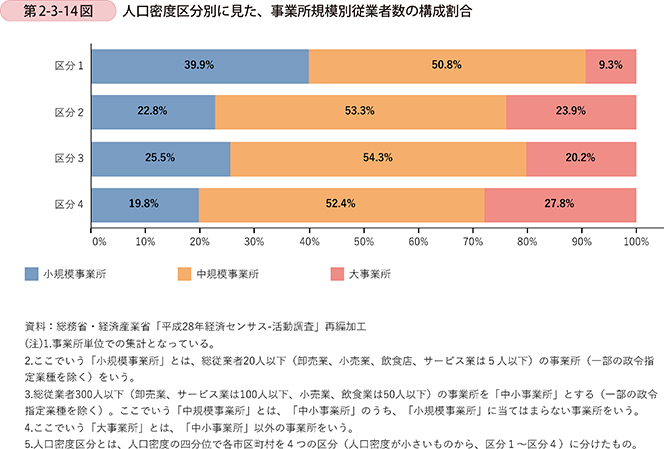

第2-3-14図は、総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」を用いて、人口密度区分別に、事業所規模別従業者数の構成割合を示したものである。これを見ると、人口密度が低い地域ほど、小規模事業所で働く従業者の割合がおおむね高いことが分かる。

〔2〕従業者規模別の女性・高齢者の雇用実態

次に、総務省「就業構造基本調査」を用いて、従業者規模別に女性・高齢者の雇用実態を確認していく。

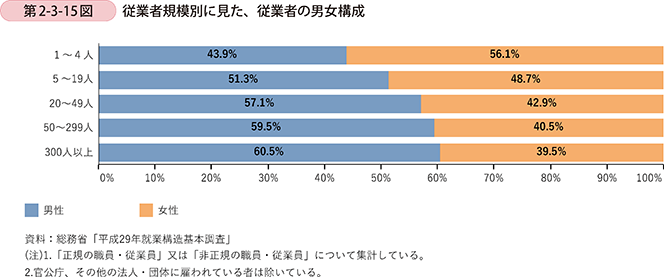

第2-3-15図は、従業者規模別に従業者の男女構成を示したものである。これを見ると、従業者規模が小さい企業ほど全従業者に占める女性従業者の割合が高いことが分かる。

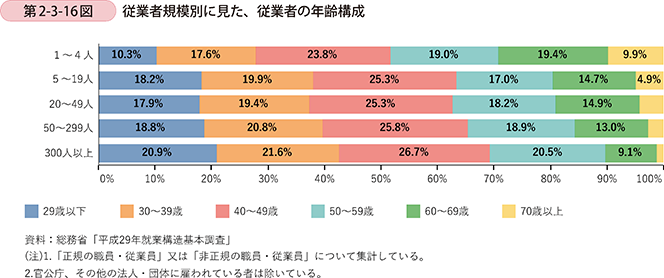

第2-3-16図は、従業者規模別に従業者の年齢構成を示したものである。これを見ると、従業者規模が小さいほど、全従業者に占める60歳以上の従業者割合が高いことが分かる。

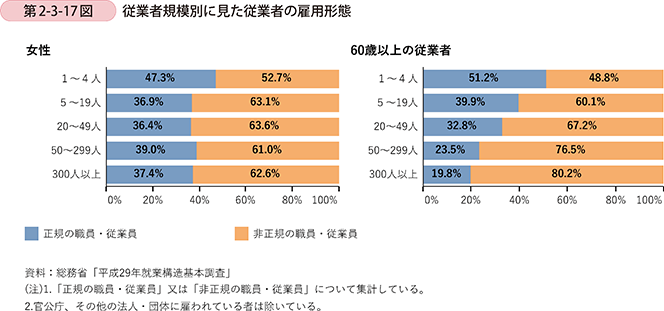

第2-3-17図は、女性・60歳以上の従業者の雇用形態を従業者規模別に示したものである。女性従業者の雇用形態について見ると、「1~4人」の企業において正規での雇用割合が最も高くなっていることが見て取れる。また、60歳以上の従業者の雇用形態について見ると、従業者規模が小さいほど正規での雇用割合が高いことが分かる。

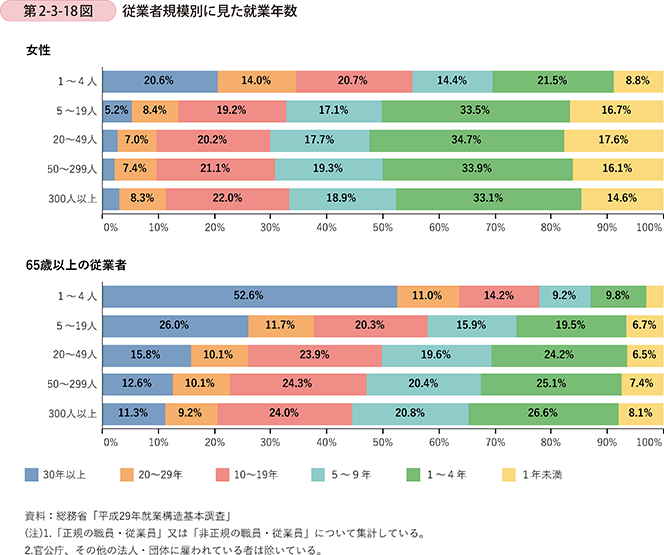

第2-3-18図は、女性・65歳以上の従業者の就業年数を従業者規模別に示したものである。これを見ると、女性・65歳以上の従業者共に、「1~4人」の企業で就業年数が顕著に長くなっていることが分かる。

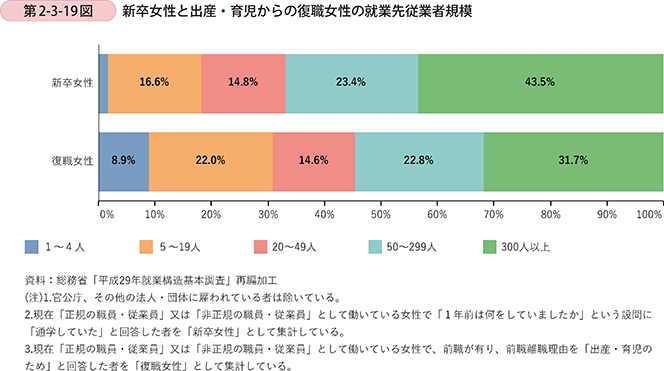

〔3〕女性・高齢者の復職先

第2-3-19図は、新卒女性と出産・育児からの復職女性の就業先従業者規模を示したものである。これを見ると、新卒女性と比べて、復職した女性の就業先は、規模の小さな企業の割合が高いことが分かる。

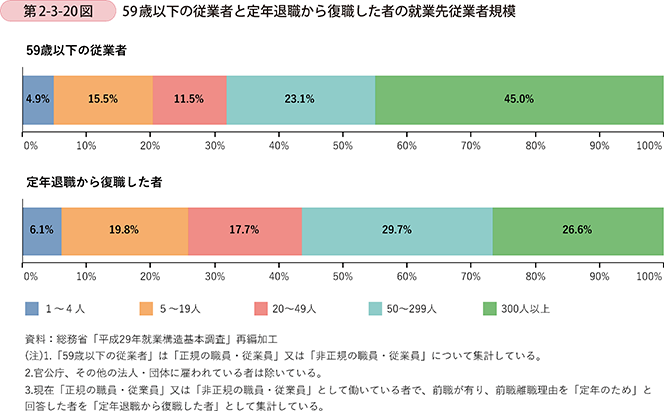

第2-3-20図は、59歳以下の従業者2と定年退職から復職した者の就業先従業者規模を示したものである。これを見ると、59歳以下の従業者に比べて、定年退職後の就業先は、規模の小さな企業の割合が高いことが分かる。

2 厚生労働省「平成29年就労条件総合調査」によると、一律定年制を定めている企業のうち、79.3%が60歳を定年年齢としていることから、ここでは59歳以下の年齢層を比較対象とした。

〔4〕子育て中の者と高齢者への労働環境の整備状況

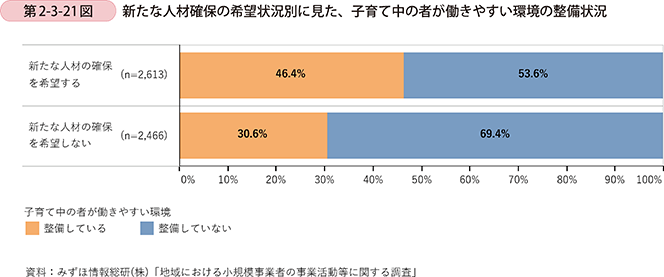

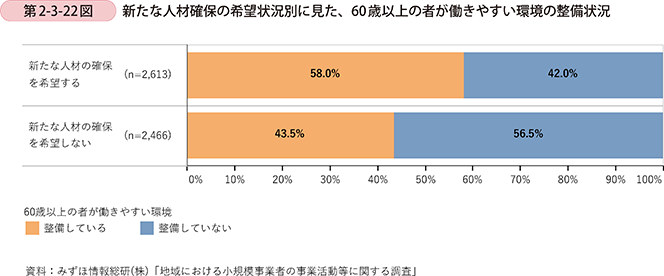

最後に、「事業者アンケート調査」を用いて、小規模事業者の子育て中の者3・高齢者の働きやすい環境の整備状況について確認する。

3 ここでいう「子育て中の者」は自身が主に育児を担っている者のことをいう。

第2-3-21図は、子育て中の者が働きやすい環境の整備状況を、新たな人材確保の希望状況別に示したものである。これを見ると、「新たな人材を確保したい」と回答した事業者は、子育て中の者が働きやすい環境を整備している割合が高いことが分かる。

第2-3-22図は、60歳以上の者が働きやすい環境の整備状況を、新たな人材確保の希望状況別に示したものである。これを見ると、「新たな人材を確保したい」と回答した事業者は、60歳以上の者が働きやすい環境を整備している割合が高いことが分かる。

以上で示したとおり、小規模事業者は、女性や高齢者が継続して長く働ける環境を提供していること、多くの出産・育児から復職した女性や定年退職した高齢者の就業先となっていることが分かった。

事例2-3-3は、定年退職した高齢者の活躍の場を提供する企業の事例である。また、事例2-3-4は、子育てと両立できるように働きやすい環境を提供する企業の事例である。このように、個々の事情に応じた柔軟な働き方を可能としている小規模事業者は少なくない。小規模事業者は、地域において、多様な人材活躍の場を提供するといった「価値」を生み出していると言えよう。

さらに事例2-3-5では、子育て中の女性や障がい者に在宅ワーカーとして働く場とスキルアップの場を提供する企業組合の事例を紹介している。

事例2-3-3:株式会社テラサワ

「『生涯現役』をモットーに、定年退職したシニア世代の活躍の場を提供する企業」

埼玉県横瀬町の株式会社テラサワ(従業員5名、資本金1,500万円)は、工業用水の浄化装置の製造とメンテナンスを行う企業である。

同社の社長である寺澤防子氏は、地元秩父市の電子機器メーカーに42年間勤務し定年を迎えたが、定年後も仕事を生きがいにしていきたいとの思いから、同社を設立した。業務が軌道に乗り、人員体制の強化が必要になってきたため、20~30代の若手従業員を採用したが、製品開発、取引先開拓のための提案営業、既存の大手顧客へのアフターケアについて、経験のない若手従業員では十分な対応ができず、トラブルになることもあり、結果的には2年もたたずに退社してしまった。こうした経験も踏まえ、同社は採用方針を変更。経験豊富な人材を確保すべく、前職の電子機器メーカーで同じく定年を迎えた元同僚を始め、やる気があり、かつ能力も高い定年退職後の技術者を従業員として積極的に採用した。現在、同社の従業員は、全員が定年退職後のシニア世代となっている。

寺澤社長は、経験豊富で能力も高いこのようなシニア従業員が更に実力を発揮できるよう、自由に意見や提案ができる環境を整えるなど、ストレスのない職場づくりを心掛けている。仕事のやり方を従業員に任せることで、従業員もより働きやすい職場にしようと自主的に動くようになり、職場環境の課題が見つかれば、従業員同士で話し合い、改善策を提案するようになった。

同社では、職場改善の提案は全て採用することとしており、従業員からの提案に基づき、就業時間の見直しも行われた。この結果、就業時間を月曜日から木曜日は午前8時から午後3時、金曜日は午前8時から正午までに短縮した。就業時間を短縮した分、従業員は余暇時間を健康づくりに充てるようになり、従業員の健康維持につながっている。また、勤務時間が短くなった分、業務の効率化に励むようになり、会社全体の生産性が向上しているという。

「『生涯現役』をモットーに、シニア従業員が能力を最大限に発揮でき、生涯働き続けることができる場所をこれからも提供していきたい。」と寺澤社長は語る。

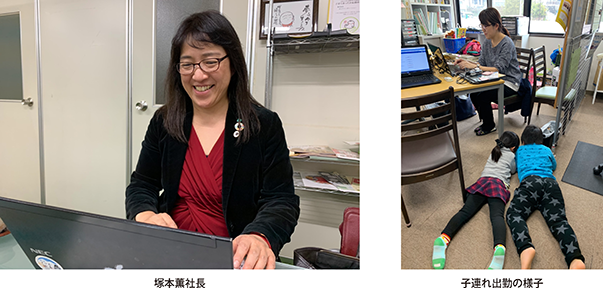

事例2-3-4:株式会社きらり.コーポレーション

「子連れ出勤などを可能にし、女性が生き生きと働くことができる環境を提供する企業」

熊本県熊本市の株式会社きらり.コーポレーション(従業員10名4、資本金500万円)は、熊本県内の中小企業を対象とした人材育成事業やワーク・ライフ・バランスの啓発に取り組む企業であり、代表取締役である塚本薫氏によって2009年に創立された。

4 2017年6月までは5名

塚本社長が現在の事業を始めたきっかけは、自身の経験と深く関わっている。〔1〕結婚・出産を機に専業主婦となり、子育てに専念した生活を送る中で社会とのつながりの稀薄化を感じた経験、〔2〕ビジネススキルの低下による復職への不安を感じながら復職した経験、〔3〕復職後の大手企業では、残業や出張などが頻繁であったことに加え、長男の入院や九州支社の撤退により退社を余儀なくされた経験、〔4〕障がいのある子どもを育てながら仕事と両立するためには、時間を自らつくる必要があり、そのために自身のスキルアップを行うことで時間を創りだしていた経験など、様々な自身の経験を振り返る中で、仕事と子育てを両立できる働きやすい職場を増やしていくことの必要性を感じたことが、事業を始めたきっかけとなっている。

働きやすい職場作りに向けたコンサルティング業務を手掛ける同社では、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた先進的な取組を率先している。まず、同社の働き方は基本的に裁量労働制である。仕事のやり方・進め方は従業員それぞれが決めて良いこととしている。また、業務が遂行できるのであれば、オフィスに来る必要性は無いと考えており、創立時からテレワーク・在宅勤務も推奨している。加えて、同社の従業員の多くは子育て中の女性であることから、子連れ出勤も可能としており、オフィスの一角に子供部屋を設けて、子供と共に働くことができる環境を整備している。さらに、同社では、従業員のライフイベントやライフステージに応じて、正社員とパート職員という勤務形態を柔軟に変更することが可能な制度も導入している。なお、こうした同社の取組は、口コミで評判となり、求人募集を行っていないにもかかわらず、同社で働きたいと相談してくる人も多いという。

塚本社長は「地域の中小企業では人手不足が深刻化しているが、働きやすい職場を整備することは人手不足を解決する大きな可能性を持っている。自社の取組を地元の中小企業が活用できるよう支援を行っていきたい」と語る。

事例2-3-5:AISOHO企業組合

「在宅ワーカー制度により、育児中の女性や障がい者に対して働く場、スキルアップの場を提供する企業組合」

山形県山形市のAISOHO企業組合(組合員4名、資本金8万円)は、子育て・介護など家庭の事情や障がいなどを抱える人に対して、「在宅ワーカー」として働く場を提供する組合である。

同組合の専務理事である海谷美樹氏は、自身が出産後に在宅ワーカーとして働いていた経験を活かし、2001年8月から在籍していた子育て支援NPO団体でSOHO支援を行う事業(山形県地域緊急雇用対策SOHO推進業務)に携わった。育児中の女性が30名程集まり、在宅勤務で対応できる音声起こしやデータ入力を請け負う事業を開始したが、事業は1年で終了してしまい、せっかく集まったやる気のある子育て中の母親たちの働く場を提供したいとの思いから、海谷氏を含むコアメンバーで活動を継続し、2004年12月に同組合の設立に至った。

組合設立後は、着実に事業の幅を広げ、2019年12月時点では25人が在宅ワーカーとして登録しており、登録者の9割は子育て中の母親で、障がいを持った人や男性もいる。同組合は、行政や民間企業より請け負った業務を在宅ワーカーと共に従事することで運営している。同組合が請け負う主な業務は、〔1〕ウェブサイトの作成・更新、〔2〕音声起こし・データ入力である。特に音声起こし・データ入力は15年間の納品実績や成果物の品質が評価され、安定受注につながっている。

また、同組合は、在宅ワーカーのスキルアップの支援にも取り組んでいる。ウェブサイトの作成・更新業務には、比較的高いスキルが要求されるが、オンライン講座の開発・提供などを通じて、所属する在宅ワーカーの能力向上を支援している。また、2018年には、事務所の隣にパソコン支援サロン「TERACOザウルス」を開設し、地域の人々との交流ができるパソコンサロンも開いている。

設立当初は、子育て中の母親への支援を目的としていたが、人手不足が深刻化する中、行政や民間企業における業務のアウトソース先として、同組合への期待は年々高まってきている。こうして地域から必要とされることは、在宅ワーカーの再雇用に向けての自信獲得にもつながっている、と海谷氏は考える。

「今後も、同組合の事業を通じて、様々な人にスキルアップできる機会を提供し、自信や働く喜びを感じてもらいたい。」と海谷氏は語る。