第2部 地域で価値を生み出す小規模事業者

第3章 地域における雇用と小規模事業者

我が国の小規模事業者は、経営者自身の働き方も含め、多様な個性と価値観を受容する柔軟な働き方を提供しており、女性や高齢者を含む多様な人材の活躍の場として、特に地域の小規模事業者に期待される役割は大きい。

本章では、地域における人手不足や雇用の実態について概観し、小規模事業者における労働環境、経営者としての働き方、起業・創業について分析を行っていく。

第1節 地域における人手不足と小規模事業者の人材確保

本節では各種統計を用いて、地域の人手不足の状況を確認し、「事業者アンケート調査」を用いて、小規模事業者の人材確保への取組について確認する。

1 人手不足の状況

〔1〕地域別の推移

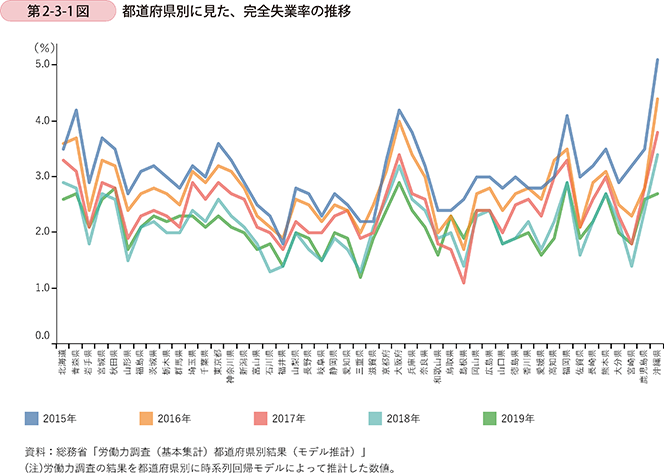

第2-3-1図は、最近の完全失業率の推移を都道府県別に示したものである。2015年と2019年を比較すると、全ての都道府県で完全失業率は下降していることが分かる。

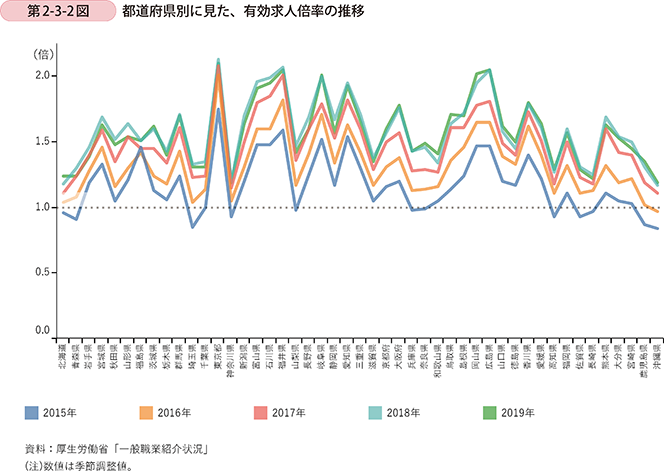

第2-3-2図は、有効求人倍率の推移を都道府県別に示したものである。これを見ると、有効求人倍率は、2015年から2019年にかけて、全ての都道府県で上昇傾向にあり、2019年時点では、全ての都道府県で倍率が1.0を超えており、求職者数よりも求人数が上回っていることが分かる。

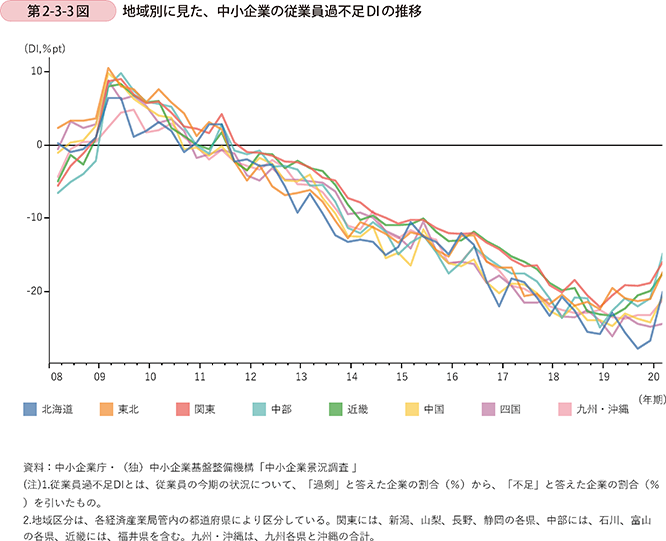

第2-3-3図は、中小企業の従業員過不足DIの推移を地域別に示したものである。これを見ると、いずれの地域においても、中小企業の人手不足感は足元では改善が見られるものの、依然として強いことが分かる。

〔2〕企業規模別の推移

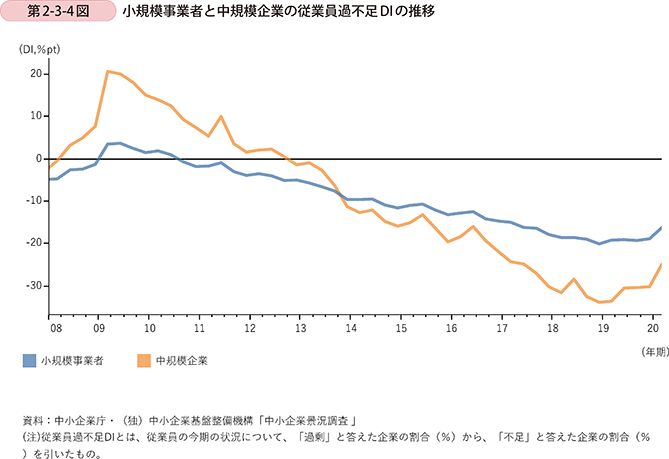

第2-3-4図は、小規模事業者と中規模企業の従業員過不足DIの推移を示したものである。これを見ると、小規模事業者の人手不足感は中規模企業に比べれば小さいものの、両者とも引き続き、人手不足感が高い水準であることが分かる。

2 小規模事業者における人材確保への取組

ここからは、「事業者アンケート調査」を用いて、小規模事業者の人材確保の希望状況と労働環境の改善への取組について確認する。

〔1〕人材確保の希望状況

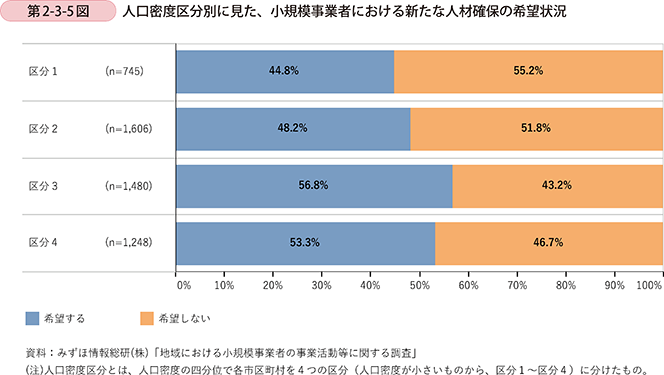

第2-3-5図は、人口密度区分1別に小規模事業者における新たな人材確保の希望状況を示したものである。これを見ると、人口密度区分による地域間での差はあるものの、半数程度の事業者が新たな人材確保を希望していることが分かる。

1 総務省「平成27年国勢調査」に基づき、各市区町村を人口密度の四分位で4つのグループに分けたもの。区分1には0~56.7(人/km2)、区分2には57.0~202.8(人/km2)、区分3には202.9~774.0(人/km2)、区分4には779.9~22380.2(人/km2)の市区町村がそれぞれ含まれている。

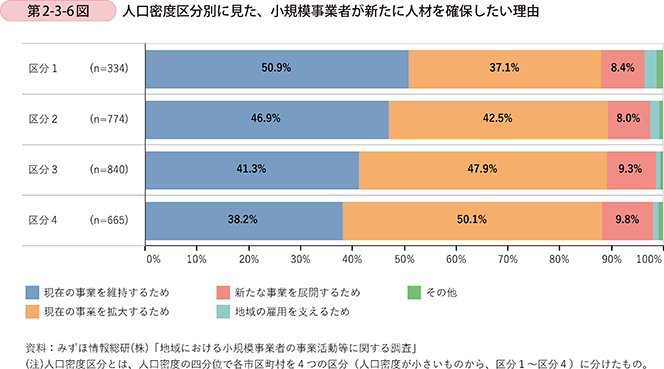

では、それぞれの地域において、どのような理由から人材を必要としているのだろうか。第2-3-6図は、小規模事業者が新たに人材を確保したい理由を人口密度区分別に示したものである。これを見ると、人口密度が低い地域ほど「現在の事業を維持するため」と回答した事業者の割合が高く、人口密度が高い地域ほど「現在の事業を拡大するため」と回答した事業者の割合が高い。

〔2〕労働環境

次に、小規模事業者の労働環境をめぐる課題と取組状況について分析する。

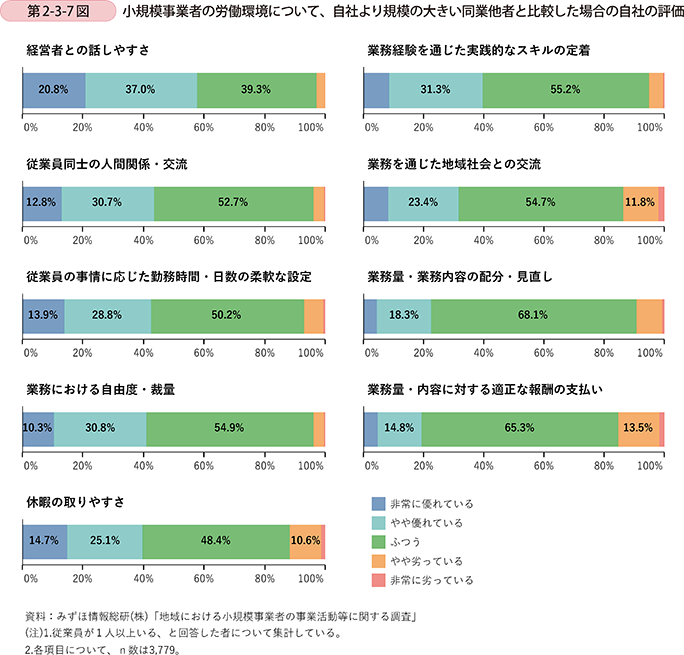

第2-3-7図は、小規模事業者の労働環境について、自社より規模の大きい同業他者と比較した場合の自社の評価を示したものである。これを見ると、「経営者との話しやすさ」について、「非常に優れている」又は「やや優れている」と回答した事業者の割合が最も高い一方、「業務量・内容に対する適正な報酬の支払」や「業務量・業務内容の配分・見直し」においては、「非常に優れている」又は「やや優れている」と回答した事業者の割合が低いことが分かる。

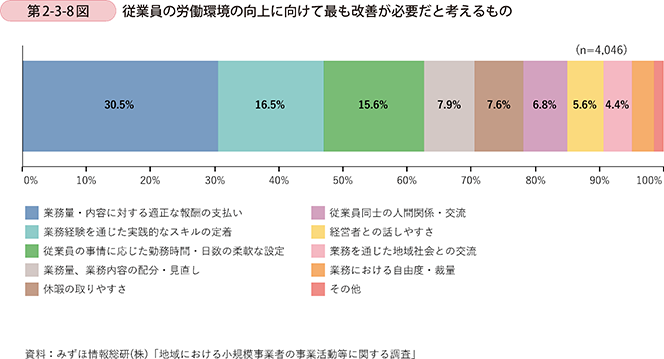

第2-3-8図は、小規模事業者が従業員の労働環境の向上に向けて、最も改善が必要だと考えるものを示している。これを見ると、「業務量・内容に対する適正な報酬の支払い」(30.5%)、「業務経験を通じた実践的なスキルの定着」(16.5%)、「従業員の事情に応じた勤務時間・日数の柔軟な設定」(15.6%)、が上位3項目となっており、賃金や待遇面、人材育成の面で課題を感じていることが分かる。

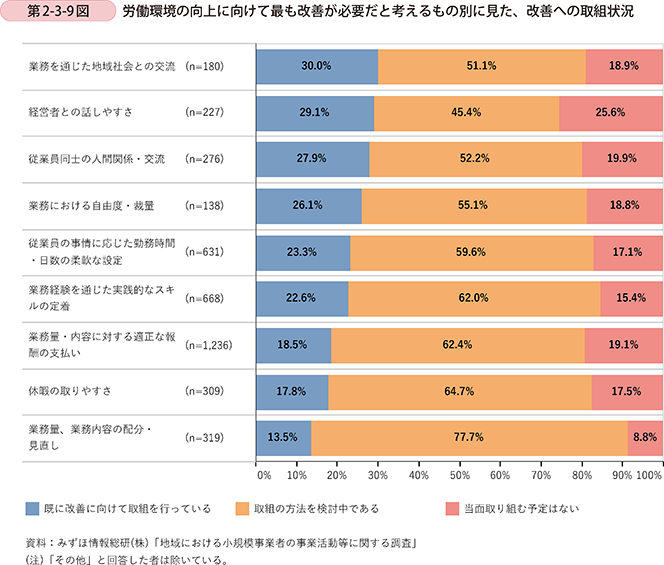

第2-3-9図は、小規模事業者が労働環境の向上に向けて最も改善が必要だと考えるもの別に、改善への取組状況を示したものである。第2-3-8図において、回答の多い上位3項目の「業務量・内容に対する適正な報酬の支払い」、「業務経験を通じた実践的なスキルの定着」、「従業員の事情に応じた勤務時間・日数の柔軟な設定」については、相対的に取組が進んでいないことが分かる。

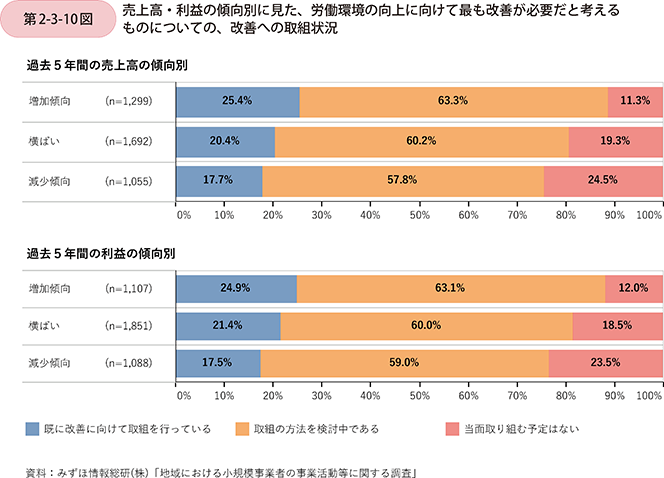

第2-3-10図は、小規模事業者の過去5年間の売上高・利益の傾向別に、労働環境の向上に向けて最も改善が必要だと考えるものについての、改善への取組状況を見たものである。これを見ると、売上高・利益が増加傾向と回答した事業者ほど、労働環境の改善に向けて取り組んでいることが分かる。労働環境の改善に向けた取組を進めるためにも、売上高・利益を確保することは重要であることが示唆される。

事例2-3-1は、出退勤や休暇取得を自由にできる制度を導入した事例である。事例2-3-2は、地域活動への参加を促すことで従業員の育成を図っている企業の事例である。このように、独自の制度を導入して労働環境の改善活動に取り組むことで、人材の確保や魅力ある雇用の場の創出を行えるという点は小規模事業者の特徴といえよう。

事例2-3-1:株式会社パプアニューギニア海産

「無断欠勤OK!『フリースケジュール制』で、パート従業員の働きやすい環境を実現する企業」

大阪府茨木市の株式会社パプアニューギニア海産(従業員18名、資本金1,000万円)は、パプアニューギニア産の船凍天然エビの輸入、加工、販売を行う企業である。同社はもともと、宮城県石巻市で事業を行っていたが、東日本大震災で被災。同地での事業再開は困難となったものの、顧客企業から大阪府茨木市にある中央卸売市場内の一角を紹介され、2011年5月から同市で事業を再開している。

同社は、パート従業員が働きやすい職場を実現するために、工場長である武藤北斗氏が発案した「フリースケジュール制」というユニークな制度を導入している。この制度は、出社日、出社時間、退社時間が自由であり、実際の出退勤の時間を記録するだけで良いという制度である。

制度導入前の同社は、必ずしも「働きやすい職場」ではなかった。パート従業員同士の人間関係は良いとは言えず、工場内の業務を任されていた男性社員(前工場長)も、2013年7月に突如退職。特に、被災を乗り越えて大阪という新たな地での事業を支えてくれた仲間の退職は、武藤氏にとって、「働くことの意味、働きやすい職場の実現」に真摯に向き合わされる出来事となった。工場長に就任した武藤氏がまず行ったことは、同社の事業を支えるパート従業員の話を聞くことだった。パート従業員との対話を通じて、育児や親の介護など家庭の事情を抱えている従業員の多さに改めて気付かされた。特に、子どもに関わる不測の事態は、事前には分からない。こうした事情に応えるために始めたのが、勤務スケジュールの柔軟化であった。取組初期は、「1週間当たりの働く日数だけ決めてもらう」というものだったが、最終的に現在の「フリースケジュール制」が定着した。同社が行う冷凍エビの加工は、一日単位で細かく製造量を調整する必要がなく、出勤人数に応じてエビを解凍し加工すれば良い。「フリースケジュール制」は、こうした事業内容の特性をいかした、画期的な制度であった。

同社はこのほかにも、「嫌いな作業をしてはいけない」といった制度を導入している。数か月に1回実施するアンケートで「嫌いな作業」にバツを付けてもらい、バツを付けた作業について、次のアンケートまで従事することを禁止する制度である。作業の好き嫌いは人によって異なるため、全員が嫌いと答える作業はなく、特に問題なく業務は回っているという。

こうした取組の結果、パート従業員の離職率が低下し、一人一人の熟練度が向上。また、「自分の決めた時間で自分の決めた業務だけをやる」ことも、従業員のモチベーションや生産効率の向上につながっている。さらに、取組が評判を呼び、これまで苦心していた新たなパート従業員の採用も容易になった。

武藤工場長は「『フリースケジュール制』を始めとした取組の本質は、パート従業員に意思決定権があることである。人は自分が決めたことは守ろうとする。今後もパート従業員との信頼関係を第一にし、働きやすい職場の実現に向けた取組を進めていきたい。」と語る。

事例2-3-2:株式会社大志建設

「『地域貢献手当』を支給し、従業員の地域活動への参加を促す企業」

静岡県沼津市の株式会社大志建設(従業員10名、資本金1,000万円)は、県内を中心に土木工事や造園工事を手掛けている企業である。創業は1963年であり、現在の代表取締役の杉澤教人社長は3代目の経営者である。

2004年に29歳と若くして同社を継いだ杉澤社長は、地元の青年会議所の活動を通じて、人前で話す能力や地元経営者との関係構築力を習得できたという自身の経験をヒントに、地域の社会活動に参加することは、地域貢献のみならず従業員の成長の機会にもなるのではと考え、「地域貢献手当」の制度を創設した。

「地域貢献手当」は、社会活動に参加している従業員に対して、担う役職に応じて毎月2,000~10,000円を支給する制度である。例えば、PTA会長の場合、毎月5,000円支給される。この制度では、従業員の配偶者が参加している場合でも、手当は支給される。従業員が配偶者の代理として社会活動に出席する可能性があることに加え、同社が「家族からも支持される会社」を目指していることが理由である。

当該手当を整備し、従業員が社会活動へ積極的に参加するようになったことで、社外の人と関わる機会が増え、仕事上も相手の立場を踏まえた説明や気遣いが自然にできるなど、仕事に対する姿勢や現場での立ち居振る舞いにも変化が生じている。また、従業員の社会活動における仕事ぶりが評価されたことで、顧客から名指しで仕事を依頼されることもあり、売上の増加にも貢献している。加えて、地域貢献手当を整備したことで、「大志建設は従業員を大切にしている企業である」と評判になり、従業員の新規採用にもつながっている。

杉澤社長が「地域貢献手当」を支給しているもう一つの理由として、地域コミュニティの存続に対する強い思いがある。東日本大震災の際に、地域のリーダーを失った被災地を見た経験から、地域のリーダーの存在が地域コミュニティの存続に大きな影響を及ぼすと痛感した。こうした地域コミュニティの減少は長期的には同社の取引先の減少につながる恐れがあり、自社の従業員に対し、地域コミュニティを支える地域のリーダーへと成長してほしいと考えている。「地域の社会活動への参加を通して成長した従業員とともに事業を行うことで、今以上に地域に必要とされる企業になりたい。」と杉澤社長は語る。