第2部 地域で価値を生み出す小規模事業者

第2章 地域の生活を支える小規模事業者

第2節 地域における生活インフラと小規模事業者

本節では、住民アンケート調査の結果から、地域住民が抱える消費活動上の課題を明らかにし、住民にとって必要な生活インフラ機能の維持に向けて、小規模事業者が果たすべき役割について考察する。

1 地域住民が抱える消費活動上の課題

〔1〕地域住民の生活における不便さ

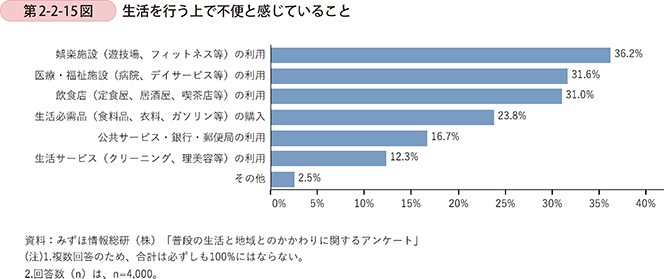

第2-2-15図は、住民に対して、生活を行う上で不便を感じていることについて確認したものである。ここから、住民の36.2%が「娯楽施設の利用」に、31.6%が「医療・福祉施設の利用」に、31.0%が「飲食店の利用」に、23.8%が「生活必需品の購入」にそれぞれ不便さを感じていることが分かる。

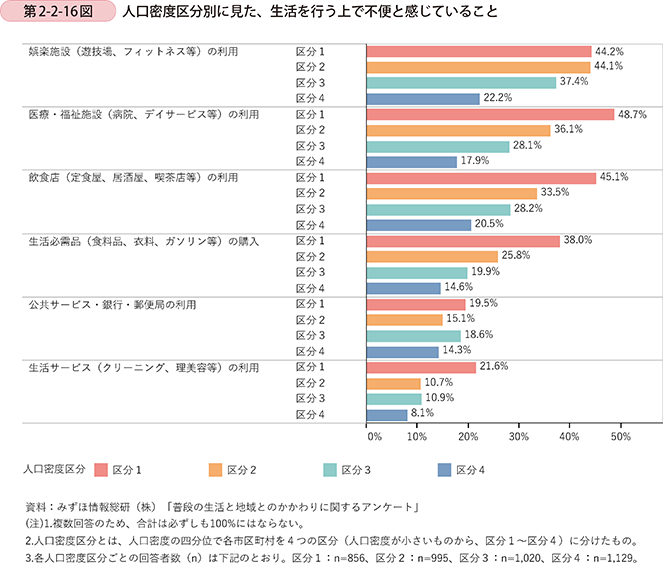

第2-2-16図は、これを人口密度区分別に見たものであるが、人口密度が低い地域の住民ほど、不便さを感じている割合が高い傾向にあることが分かる。

〔2〕各種店舗への移動時間

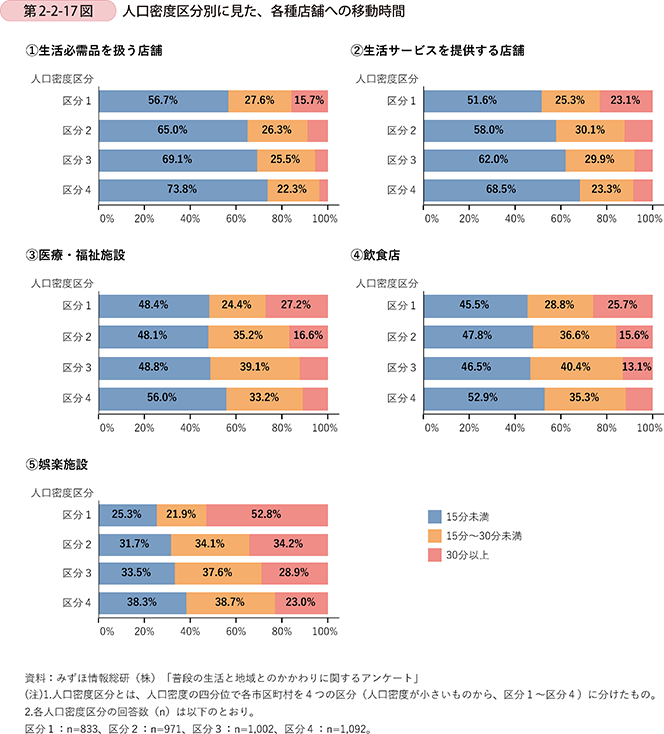

第2-2-17図は、人口密度区分別に、住民が最も頻繁に利用する各種店舗(生活必需品を扱う店舗、生活サービスを提供する店舗、医療・福祉施設、飲食店、娯楽施設)への移動時間を見たものである。これを見ると、どの種類の店舗についても、人口密度が低い地域ほど、「15分未満」と回答している割合が総じて低くなる傾向が見て取れ、日常利用している店舗への移動に時間がかかっていることが分かる。このような長い移動時間が、人口密度が低い地域の住民が生活に不便さを感じている一つの要因であると考えられる。

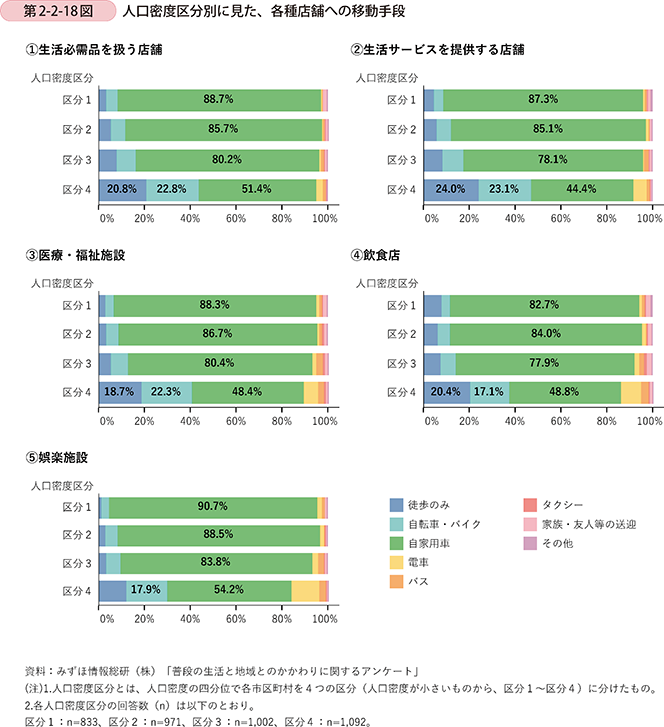

第2-2-18図は、各種店舗を利用する際に、どのような移動手段を用いているかを、人口密度区分別に見たものであり、どの種類の店舗においても、人口密度が低い地域ほど、「自家用車」を用いている割合が総じて高いことが分かる。

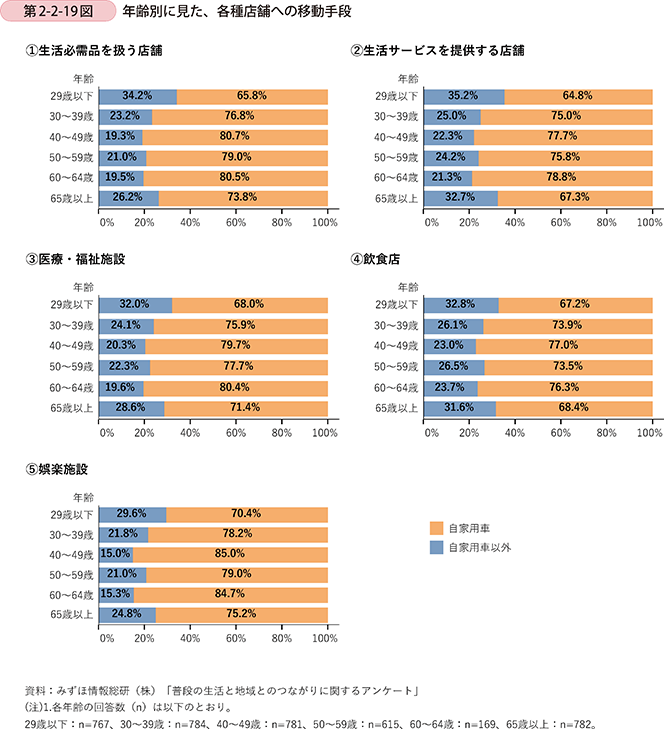

第2-2-19図は、各種店舗を利用する際の移動手段を、年齢別に見たものであるが、どの種類の店舗においても、「29歳以下」と「65歳以上」において、「自家用車以外」と回答している割合が高いことが分かる。

更なる高齢化の進行により、自家用車を使用しない住民が増加していく可能性もある中、地域住民の買物やサービスの利用環境をどのように維持・整備していくのかという点は、今後の課題となってくると考えられる。これに対しては、事例2-2-4、事例2-2-5のように、移動販売も含めて地域における生活インフラを維持するための取組や、事例2-2-6のように、MaaS(Mobility as a Service)を活用した課題解決の取組が重要となってくるといえよう。

事例2-2-4:一般社団法人かわかみらいふ

「村の存続に向け、地域住民自ら生活インフラの維持に取り組む団体」

奈良県川上村の一般社団法人かわかみらいふ(従業員26名)(以下、「同法人」という。)は、ガソリンスタンドや移動スーパーなどの運営を通じて、村民が安心して暮らせる生活インフラを維持することを目的とした組織である。

川上村では1955年の約8千人をピークに、2015年には約1,300人にまで人口が落ち込んでいた。こうした状況に危機感を感じた村役場の有志が集まり、勉強会を開催して人口減少の詳細を分析した。そこで明らかとなったのは、若者だけではなく、高齢者も村から流出しているということであった。村そのものの存続すら危ぶまれる中、スーパーやコンビニがない村で人口減少に歯止めをかけるためには、まずは生活インフラの維持が最優先であると考え、村が中心となって2016年7月に同法人を設立した。

同法人では、主にガソリンスタンドや移動スーパーの運営、コープ商品の宅配事業、ふれあい交流カフェなどの運営を行っている。ガソリンスタンド事業では、後継者不在で廃業の危機に直面した村唯一のガソリンスタンドを譲り受けて運営しており、灯油の配達サービスや村民割引等も行っている。移動スーパーの運営及びコープ商品の宅配事業は、村民とのコミュニケーションを重視するため、一人が荷下ろし、もう一人が顧客への対応という二人体制で実施している。ふれあい交流カフェでは、同法人の職員が常駐し、カフェの営業やサークル活動を実施するなど、日々村民が集まる場所となっている。さらに、看護師や歯科衛生士の巡回診療サービスを開始するなど、順次必要とされるサービスを拡充している。

また、同法人の取組をきっかけに、村民の間でコミュニケーションが生まれ、住民同士の助け合いや地域の見守り活動の充実にもつながっているという。

同法人の今後について、事務局長の三宅氏は、「村民の困りごとを解決できる手段があれば、現在の事業にとどまらず積極的に採用したい。」と語る。さらに、「かわかみらいふは、営利事業による収益と、行政からの見守りや生活支援の委託事業により運営しているが、その成果も数値化し、さらに地域住民とともに持続可能な経営を目指したい。」とも話す。

事例2-2-5:株式会社パティフ・プラス(かもマート)

「地域住民の食の生活基盤を下支えすると同時に、住民同士の交流の場を提供する企業」

島根県雲南市の株式会社パティフ・プラス(従業員4名、資本金280万円)は、車での移動が困難な住民に飲食料品を供給するマイクロスーパー(以下、「かもマート」という。)を運営しているまちづくり企業である。

同市の加茂中地区は、出雲空港から車で30分圏内であり、昭和の終わり頃までは中心市街地としてにぎわっていたが、商店街の飲食料品店が2007年までにすべて閉店・移転するなど、近年は買物弱者問題が顕在化していた。こうした状況に対する危機感から、商工会員ら40名と地域住民で地域活性化策を話し合う「加茂家の大家族会議」を開催。会議は2015年(平成27年)4月からの約2年間で5回開催され、地域住民の生活基盤を支えるための様々な方策について議論がなされた。

同地区で洋服店を営んでおり、同会議に参加していた青木隆史氏は、雲南市商工会加茂支部長としての使命感から自身で代表取締役となり少数の利用者の需要を満たすため、全日本食品株式会社(全日食チェーン)に委託して、生鮮品や飲料、酒類、生活雑貨など約800点をそろえた。特に、域内で購入不可能となっていた文房具や総菜なども、住民の声を踏まえて販売している。さらに、当該地区は半径2km程度のエリアであることから、店舗までの移動が困難な住民向けに、週に3回の移動販売も行っている。移動販売を通じて個々の住民の声を丁寧に拾い上げる取組は、地区内のパトロールも兼ねた社会的価値の高い取組であるとも評価されている。

売り場に設けられた交流スペースでは、イートインスペースとしての利用のほか、塾帰りの学生が親の迎えを待ったり、毎週水曜日にこのスペースを活用したカフェをオープンするなど、地域住民が集う場になっている。2階にも、最大80名収容可能なスペースを設け、地域住民が会議(自治会や各種役員会)や講演会、忘年会等を開催する際に用いられている。

このような取組の一方で、店舗を存続させるためにも、十分な利益の獲得が最大の課題となっており、移動販売のエリア拡大や、加茂地区の特色を出した商品の開発に向けた検討を進めている。「かもマートの開業から2年半程度だが、徐々に人が集まる場が形成されつつある。生活基盤と交流の場という経済的、社会的価値を今後も提供していきたい。」と青木社長は語る。

事例2-2-6:三重県菰野町(こものちょう)

「郊外・過疎地域の移動手段の確保と利便性の向上を目指し、MaaSの実証実験に取り組む自治体」

人口約4万人の三重県菰野町では、菰野町地域公共交通会議、株式会社NTTドコモ(以下、ドコモという。)とともに、国土交通省「新モビリティサービス推進事業(先行モデル事業)」の取組の一つとして、「おでかけこもの実証実験」を2020年1月15日から2月29日まで実施した(サービス自体は以降も継続)。

同町は人口約4万人の町であり、民間・公共施設が集約されている南部と、集落が分散している北部に分かれている。公共交通機関の利用が多い南部に比べ、北部ではマイカー文化が定着しているが、高齢化が進んでいく中で、公共交通機関の利便性向上が課題となっていた。そこで同町では、2018年からのりあいタクシーの運行を開始。北部と南部のエリア間の移動をコミュニティバス、それぞれのエリア内の移動をのりあいタクシーが受け持つ体制を構築したが、〔1〕のりあいタクシーについて、経路の最適化や配車が非常に困難で、業務負担が想定以上に大きい、〔2〕病院やショッピングセンターといった目的地に移動する際に必要となる、のりあいタクシーからコミュニティバスへの乗り換えが非常に不便である、といった問題も生じていた。

同町では、これらの課題を解決するMaaS(Mobility as a Service)の実用化に向け、「おでかけこもの実証実験」として、〔1〕AIを利活用することによるのりあいタクシーの配車最適化・業務効率化、〔2〕乗り換えの利便性向上に資する経路検索システムの構築の2点に取り組んだ。

前者については、ドコモの「AI運行バス」を利用して、AIを用いた最適ルートの構築、のりあいタクシーの予約受付と配車オペレーションのシステム化を行った。これにより、のりあいタクシーの「乗り合い率5」は、システム導入前の約8%から約13%に向上した。また、システムを利用することで、最適な乗り合わせ等の配車がされるようになり、オペレーターの業務負担の軽減につながっている。

5 ここでいう乗り合い率とは、総運行回数に対する乗降場所または降車場所が異なる複数人が同時に乗車した運行回数の割合をいう。

後者については、鉄道、コミュニティバス、のりあいタクシーの複合経路検索を1つのWEBサイトで提供するシステムを開発。乗換ルートが容易に検索できるようになった一方で、高齢者など経路を「検索」する習慣がない住民も多いという課題や、出発地と目的地のフォームにバスの停留所名やのりあいタクシーの乗降場所名を入力しなければならないという課題も明らかとなった。

実証実験終了後も同サービスは継続していることから、公共交通機関利用者の増大、特に乗換利用の増大が期待される。今後は、町外からの観光客も訪れやすくするため、公共交通の更なる充実を図っていくという。菰野町総務課安全安心対策室の瀧見室長は、「今回の実証実験を通じて明らかとなった課題も踏まえて、各システムの更なる利便性向上を図るとともに、菰野町商工会とも協力しながら、住民の生活を支えている商店などにものりあいタクシーの乗降場所を拡大できるよう検討を進める。さらに、菰野町には開湯1,300年を迎えた『湯の山温泉』があることから、住民のみならず観光客も使えるような仕組みの検討も進める。」と展望を語る。

〔3〕各種店舗を利用している理由

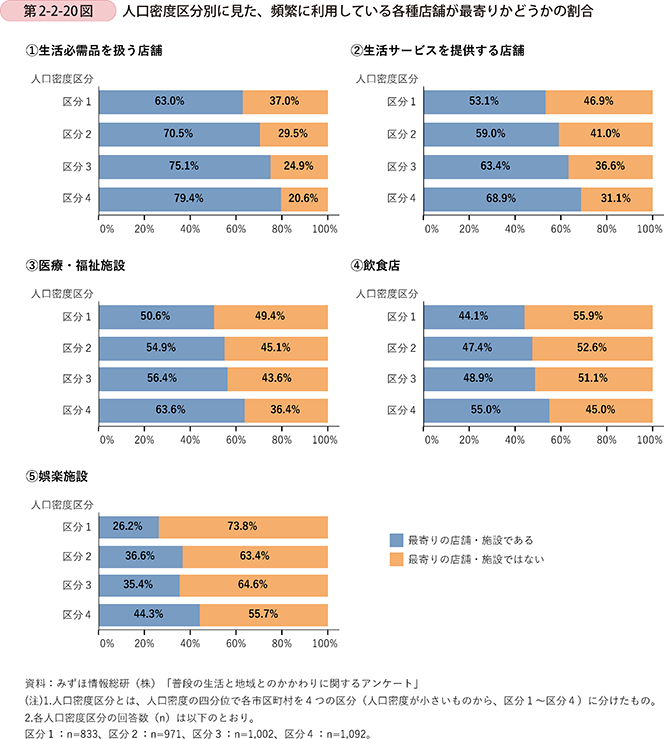

第2-2-20図は、最も頻繁に利用している各種店舗が最寄りの店舗であるかどうかの割合を、人口密度区分別に見たものである。これを見ると、どの種類の店舗についても人口密度が低い地域ほど、最寄りでない店舗を利用している住民の割合が総じて高くなっていることが分かる。

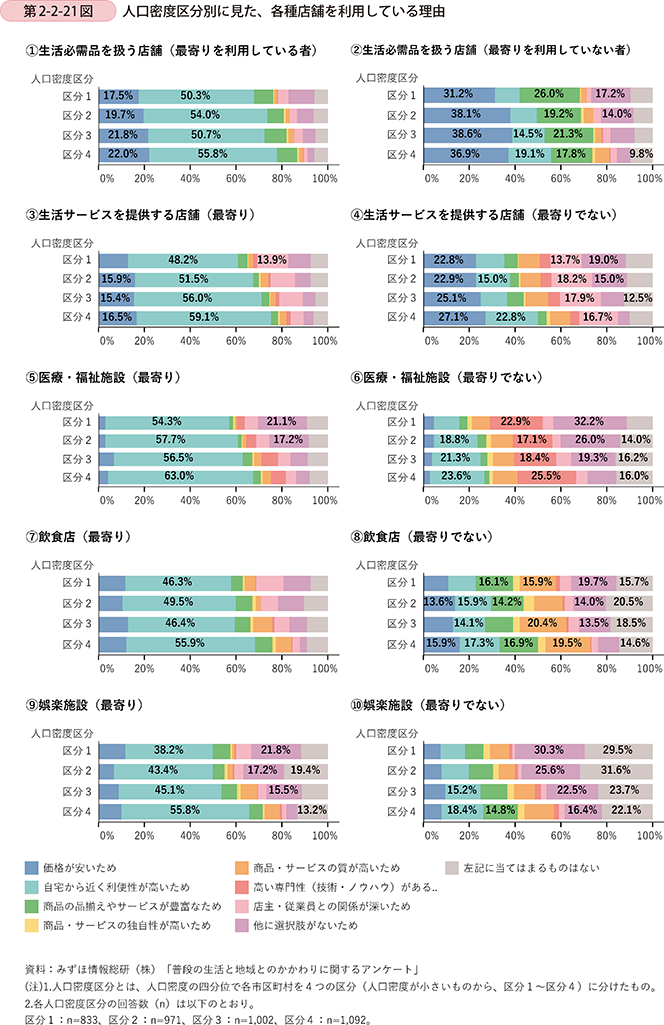

第2-2-21図は、人口密度区分別の各種店舗を利用している理由を、最寄りの店舗を利用している住民と利用していない住民とに分けて見たものである。

最寄りの店舗を利用している住民について見ると、どの種類の店舗においても、「自宅から近く利便性が高いため」と回答している割合が高いことが分かる。

他方で、最寄りの店舗を利用していない住民について見ると、「価格が安いため」、「商品の品揃えやサービスが豊富なため」、「商品・サービスの質が高いため」、「高い専門性があるため」などが高い割合を占めており、各種店舗の経営方針やノウハウによる部分に魅力を感じていることが推察される。

また、最寄りの店舗を利用していない住民は、最寄りの店舗があるにも関わらず、「他に選択肢がないため」と回答している割合も高く、この傾向は人口密度が低い地域ほど強い。ここからは、必ずしも積極的ではない理由で、身近な住民の需要が他店に流れてしまっている可能性が示唆される。

地域の小規模事業者にとっては、まずは、より身近な住民の需要をしっかりと確保することが重要と言えるのではないだろうか。

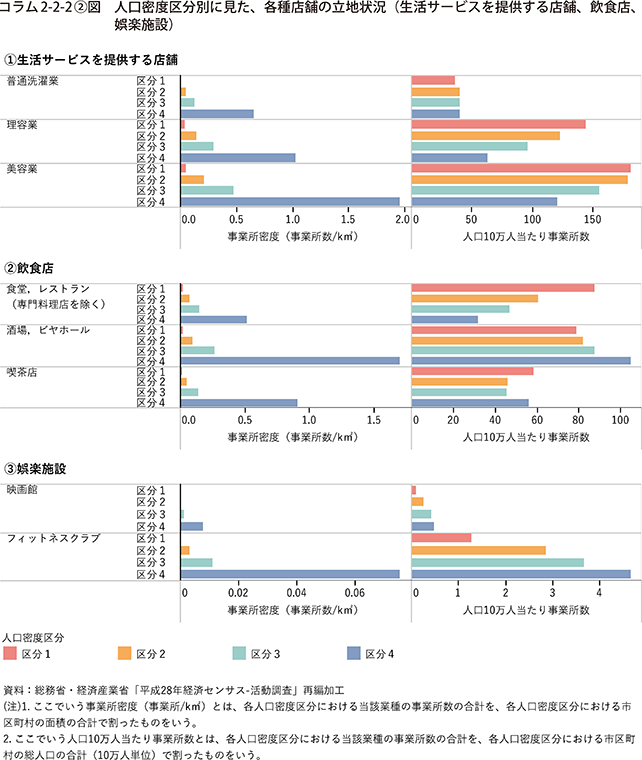

コラム2-2-2

人口密度区分別に見た、各種店舗の立地状況

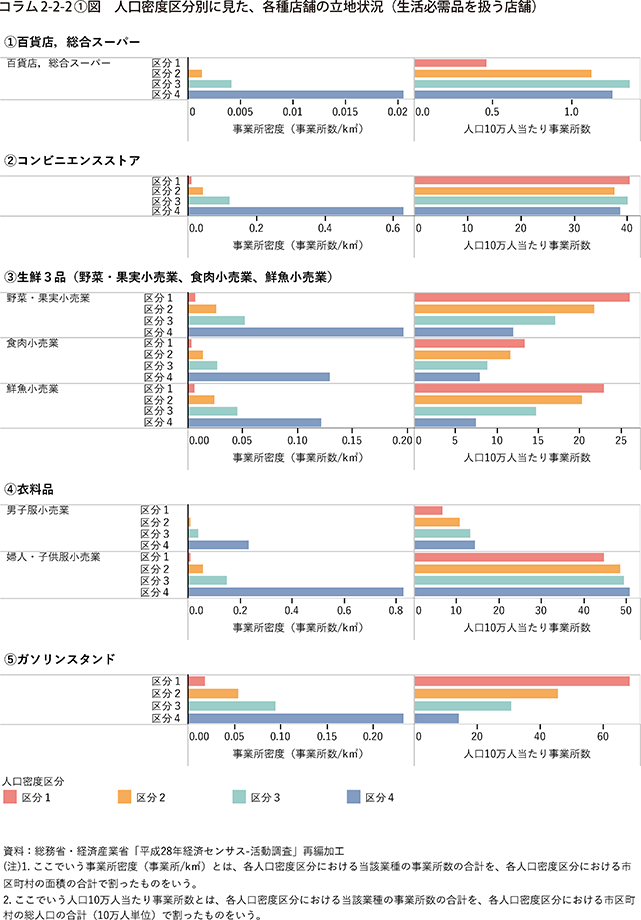

本コラムでは、各種店舗(生活必需品を扱う店舗、生活サービスを提供する店舗、飲食店、娯楽施設)の立地状況について、人口密度区分別に確認する。

コラム2-2-2〔1〕図は、生活必需品を扱う店舗について、コラム2-2-2〔2〕図は、生活サービスを提供する店舗、飲食店、娯楽施設について、事業所密度6と人口10万人当たり事業所数7を、人口密度区分別に見たものである。

6 ここでいう事業所密度(事業所数/km2)とは、各人口密度区分における当該業種の事業所数の合計を、各人口密度区分における市区町村の面積の合計で割ったものをいう。

7 ここでいう人口10万人当たり事業所数とは、各人口密度区分における当該業種の事業所数の合計を、各人口密度区分における市区町村の総人口の合計(10万人単位)で割ったものをいう。

これを見ると、どの店舗・施設についても、人口密度が低い地域ほど、事業所密度も低くなっていることが分かる。

一方で、人口10万人当たり事業所数で見ると、店舗・施設によって傾向が異なる。具体的には、「百貨店,総合スーパー」、「映画館」、「フィットネスクラブ」などでは、人口密度が低い地域ほど、人口10万人当たり事業所数も少なくなる傾向が見られるが、生鮮3品を扱う店舗や「ガソリンスタンド」、「理容業」、「美容業」、「食堂,レストラン(専門料理店を除く)」などにおいては、人口密度が低い地域ほど、人口10万人当たり事業所数が多くなっている。

ここからは、日常生活における利用頻度が高く、より住民の「身近」にあることが求められる店舗・施設ほど、人口が少ない地域であっても、相対的に多く立地しているといった実態を読み取ることができる。他方で、人口当たりの事業所数が多いということは、事業所当たりの人口が少ないということでもあり、人口減少が更に進んでいく中で、地域住民の生活を支える小規模事業者においては、需要の確保が大きな課題となってくることも示唆される結果といえよう。

2 地域を支える小規模事業者

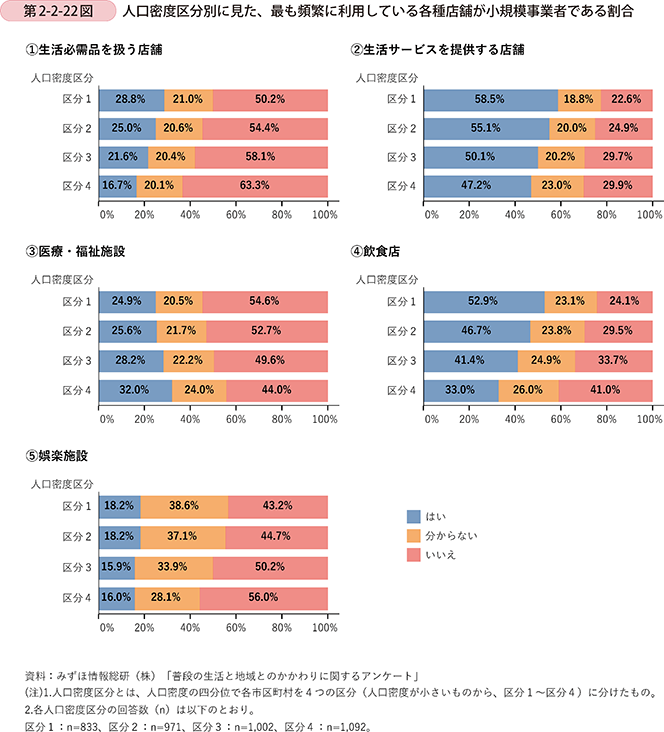

〔1〕住民と地域の接点たる小規模事業者

第2-2-22図は、人口密度区分別に、住民が最も頻繁に利用する各種店舗が小規模事業者である割合を見たものである。これを見ると、「医療・福祉施設」を除く各種店舗において、人口密度が低い地域ほど小規模事業者を利用している住民の割合が高くなっていることが分かる。

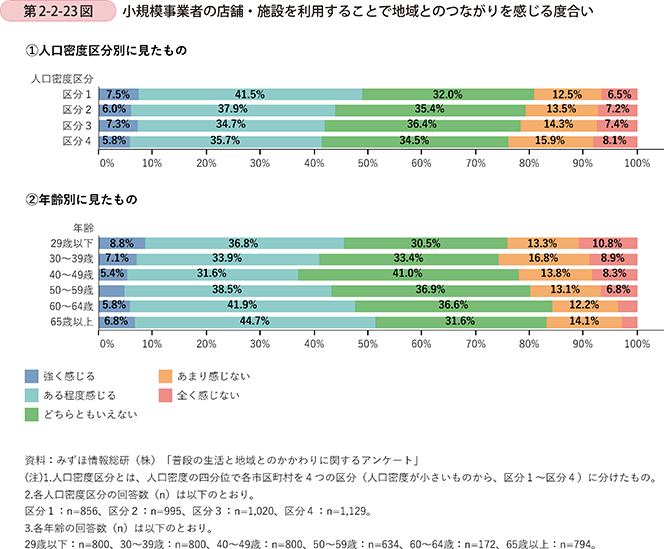

第2-2-23図の〔1〕は、住民が小規模事業者を利用することで地域とのつながりを感じるかについて、人口密度区分別に見たものである。人口密度が低い地域ほど、住民は小規模事業者を利用することで地域とのつながりを感じていることが分かる。

また、第2-2-23図の〔2〕は、これを年齢別に見たものであるが、いずれの年齢においても約4~5割の住民が、小規模事業者を利用することで地域とのつながりを感じており、60歳以上の世代だけではなく、29歳以下の若い世代においてもこの割合が高くなっている。

このように、地域の生活を支える小規模事業者は、住民と地域の接点としての役割も果たしていることが示唆される。

事例2-2-7や事例2-2-8は、地域の小規模事業者と学生がコラボレーションした事例である。このように、若者と地域の接点を増やす取組は、地域の活性化にも資するものであるといえる。

事例2-2-7:安古市町商工会

「地元の学生とコラボした地域活性化プロジェクトを企画する商工会」

広島県広島市の安古市町商工会(会員数1,198事業所、2020年3月時点)は、地元の小規模事業者と学生のコラボレーション企画(以下、「コラボプロジェクト」という。)を実施する商工会である。

同商工会の管轄区域である広島市安佐南区は、広島市の中心地まで公共交通機関で30分足らずでアクセス可能であり、5大学・2短大が立地する、学生が多い地域である。近年は高齢化や大型店舗の進出による消費行動の変化から、地域内の小規模事業者の景況は厳しく、特に飲食店などを中心に、地域住民の需要が同区域外(主に広島市中心部)に流れてしまうことに悩んでいた。さらに、経営者の高齢化に伴う廃業件数の増加により、地域の独自性も失われかけていた。

地域住民(特に若い世代など)を振り向かせるような商品の開発やイベントが必要だと考えた同商工会は、地域内の小規模事業者と学生のコラボレーションによる新たな需要開拓に取り組むこととした。こうして始まったコラボプロジェクトは「地域のものを地域の人が地域のために」をキーワードに、地域内の小売店及び飲食店が、地元の安田女子大学、広島県立安西高等学校など8と連携して新しい商品を生み出す企画であり、2017年から開始している。学生の意見を反映して、広島県の食材を活用した新たな商品(新メニュー)の開発、商品パッケージの作成を行うほか、その商品の販路開拓手段として、イベントでの出店・販売も支援した。実施されたイベントの一つである「安佐南区民まつり」には多くの地域住民が訪れ、地域のにぎわいにも貢献している。また、2017年~2019年までの3年間のコラボプロジェクト参加企業と商品をまとめた冊子「COLLABON」を作成し、コラボプロジェクト自体の認知度向上にも取り組んだ。

8 2017、2018年は広島修道大学も参画している。

学生とのコラボで開発された商品が、若年層の新たな需要を喚起しただけではなく、コラボプロジェクトのプレスリリース(学生のラジオ出演含む)や、学生の家族や教育機関関係者、地域住民等への広報により、個社・個店自体の認知度が向上し、既存の商品も含めた売上げ増加につながっている。学生から「コラボ先のお店と一緒に新商品・サービス開発や販路開拓に取り組む中で、今まで知らなかった地域のお店について興味・関心が高まり、地元への就職も考えるようになった。」という声が聞かれるなど、コラボプロジェクトは学生と地域の接点としても重要な取組となっている。

同商工会の経営指導員である紙川祐次氏は、「コラボプロジェクトによって、地域内の事業者と学生の接点が増えつつあると実感している。コラボプロジェクト自体の認知度も高まり、地元からの期待を感じている。今後は、商品・サービスの開発に加え、これまで以上に販路開拓に取り組みたい。2020年度は、地域内での試食会など、学生以外の地域住民に積極的に働きかけるようなイベントも企画している。」と語る。

事例2-2-8:株式会社新海畳店

「地元大学生とのコラボレーションによって若者向けの畳をPRする企業」

静岡県静岡市の株式会社新海畳店(従業員数8名、資本金1,000万円)は、若者へ畳の魅力を積極的にPRする畳製造業者である。1935年の創業以来代々続く畳屋で、会長、社長、次期社長の親子三代が現役で一緒に仕事をしている。古くからの付き合いがある顧客も多く、地域密着型の事業を展開している。

和室に欠かせない畳は、定型のようで実際は微妙に形が異なっている。確かな手縫いの技術がある同社は、部屋の形状に合わせた微調整にも柔軟に対応可能であり、丁寧なサービスで地域住民の要望に応えてきた。しかし、人口減少や核家族化、和室の減少というライフスタイルの変化により、業界全体として衰退傾向が続いていた。現状を放置すれば、畳に触れる機会の少ない若い世代はその良さを知ることもできず、業界はさらに衰退してしまうことになる。こうした将来への危機感から、若年層へのPRを真剣に考えるようになった。

こうした中、静岡市と静岡県立大学経営情報学部・岩崎ゼミとの連携による「大学生によるお店コンサルティング事業(以下、「大コン事業」という。)」の存在を知る。若者と関わる絶好の機会だと感じて応募し、2018年度の事業として採択された。

大コン事業は、静岡県立大学でマーケティングを学んでいる学生が、個店に対してアドバイスやコンサルティングを行う事業である。同社は、「若者に対する効果的な情報発信の方法の確立」に向けたコンサルティングを依頼した。畳へのなじみが薄い若者の視点を取り入れる上で、学生からのアドバイスには手応えを感じた。特に、チラシに掲載するコンテンツの取捨選択において、学生との議論がとても参考になったという。同社では、伝統的な畳から現代的な畳まで様々な商品を扱っていたが、学生からのアドバイスを踏まえ、洋室にも合う「フローリング置き畳」にポイントを絞り込んだチラシを作成した。同商品は、新技術である熱圧着工法を用いることで厚さ9mmまで畳を薄く仕上げることに成功したものであり、静岡県内で2社しか取扱いが無い商品でもあった。

また、チラシ作成のほかにも、「畳の良さ」を五感で体感できるショールームの工夫や、店舗の外装やレイアウトの見直しなど、学生と一緒になって、様々なPR施策を企画・実施した。こうした取組の結果、問合せが増加し、店舗の認知度向上につながった。

学生の指導に当たった静岡県立大学の岩崎邦彦教授は「学生側も、マーケティングの実戦経験を積むだけではなく、自分が関わったお店への愛着が湧き、地域とのつながりが深まっている。」と語る。また、同社の総務担当として広報・PRにも取り組む新海祥代氏は、「畳文化を継承していくためには、技術の継承のみならず、現代のライフスタイルに合わせた畳の進化や次世代へのPRが欠かせないと考えている。今後も、新しい商品やサービスに取り組みつつ、確かな技術と丁寧なサービスで地域の住環境や畳の伝統を支えていきたい。」と語る。

〔2〕地域とのつながりと心の豊かさ

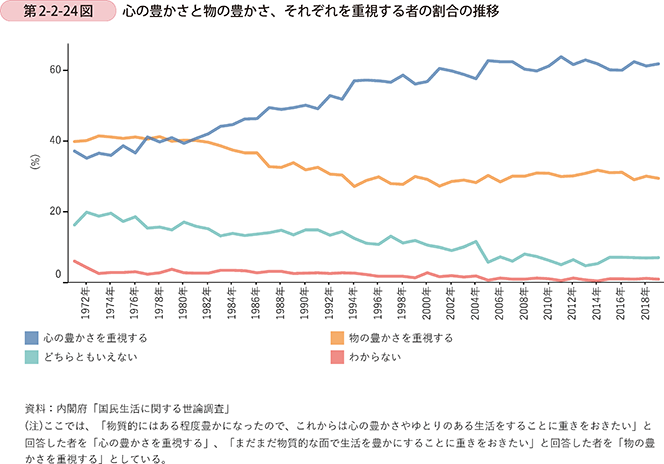

第2-2-24図は、今後の生活において、心の豊かさと物の豊かさ、それぞれを重視する者の割合の推移を見たものである。これを見ると、長期的に、「心の豊かさを重視する」と回答している者の割合が増加してきていることが分かる。

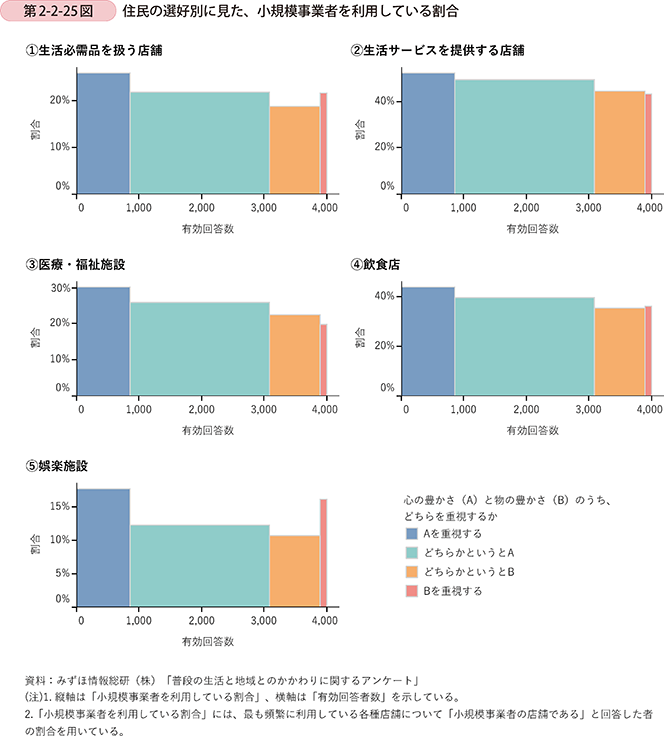

第2-2-25図は、住民の選好9別に、頻繁に利用している各種店舗が小規模事業者である割合を見たものである。これを見ると、「心の豊かさを重視する」又は「どちらかというと心の豊かさ(を重視する)」と回答している住民は、有効回答数の大半を占めており、こうした住民が小規模事業者を利用している割合が高いことが分かる。

9 住民アンケート調査において、「心の豊かさ」と「物の豊かさ」のどちらをどの程度重視するか聞いたもの。

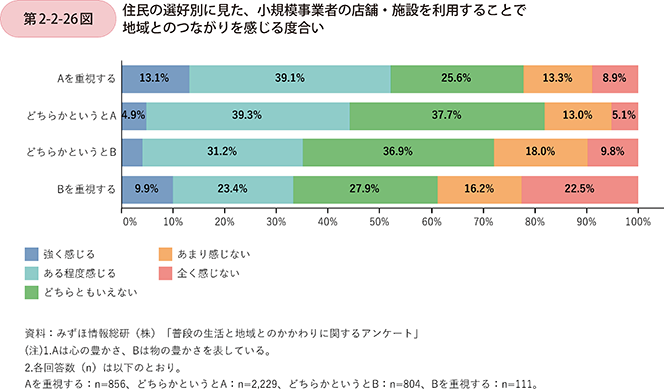

第2-2-26図は、住民の選好別に、小規模事業者の店舗・施設を利用することで、地域とのつながりを感じるか聞いたものである。これを見ると「心の豊かさを重視する」住民ほど、小規模事業者を利用することで地域とのつながりを感じていることが分かる。

このように、「心の豊かさを重視する」住民は、地域との接点たる小規模事業者を日常的に利用し、それにより地域とのつながりを感じており、「心の豊かさを重視する」人々が近年増加している中において、こうした地域における小規模事業者の果たす役割は評価し得るのではないだろうか。

事例2-2-9は、古民家カフェを開業し、地域コミュニティの活性化に取り組む企業の事例である。

事例2-2-9:有限会社オー・ティ・シー

「古民家カフェを開業し、販路開拓・地域コミュニティづくりに取り組む企業」

大阪府藤井寺市の有限会社オー・ティ・シー(従業者数2名、資本金500万円)は茶葉、お茶菓子、ソフトクリーム等の商品販売やお茶の普及活動に携わる企業である。昭和初期に藤井寺駅前北商店街に茶葉を扱う『岡田園』をオープン。1997年に先代の岡田一樹氏が事業承継し、20年以上にわたって代表を務めてきたが、2019年5月、同氏が藤井寺市長に就任したのを機に、現在は妻の岡田恵子氏が代表を引き継いでいる。

先代の岡田一樹氏は、商店街の来街者の高齢化や若者の商店街離れが進み、商店街の活気がなくなっていく現状に強い危機感を感じていた。このような中、藤井寺市商工会主催の町ゼミ(各店舗が交代で各々の事業について講座を開く企画)で、日本茶の淹れ方講座を開催したところ非常に好評であり、商店街の仲間からカフェをやってみたらと勧められた。そこで、岡田園が取り扱っているお茶と、所有していた古民家をいかした新たな事業として、古民家カフェ「orenchi」を開くことにした。

カフェの運営は初めてであったが、席の配置、オーダーの取り方、メニュー、価格設定など、地元のカフェ経験者からも多くのアドバイスを受け、2017年6月に営業を開始した。厨房を増設する以外に改装はせず、古民家の雰囲気をそのままに畳でのんびりしてもらうスタイルのカフェとした。地元商店街の飲食店とコラボレーションしたメニューを数多く開発し、和菓子店とコラボした桜餅、ドーナツ店とコラボした抹茶ドーナツ、パン店とコラボしたスコーンなど、様々な商品を提供している。また、地域住民の協力も得つつ、ハンドマッサージ、アクセサリー作り、占い、しめ縄作りなど、様々なイベントを同店舗で開催。特に、若い世代にも関心を持ってもらえるよう、SNSなどを活用した宣伝活動にも取り組んだ。

古民家カフェの開業により、60~80代が中心であった既存顧客に加え、30代中心の新規顧客を獲得することができ、開業時と比べて売上げは1.5倍ほどになった。さらに、カフェが企業セミナーの場として利用されたり、地域のプロジェクトの会議や地元学校のPTAの交流の場として利用されたりするなど、地域コミュニティの活性化にも一役買っている。藤井寺市商工会主催の飲食店のイベント「デラバル」に出店した際にも非常に好評で、最近は藤井寺市だけでなく他府県からの顧客も増えてきている。

代表の岡田恵子氏は「お客さまに喜んでいただけるような新たなメニューの開発や『急須で淹れるお茶』の良さを体験してもらうことを通じて、お茶の文化の普及に努めていきたい。さらに、老若男女問わずたくさんの方に気軽に来ていただける地域のコミュニケーションの場を提供することで地域活性化にもつなげていきたい。」と語る。