第2部 地域で価値を生み出す小規模事業者

第2章 地域の生活を支える小規模事業者

本章では、商店街の現状や地域住民が抱える消費活動上の課題を明らかにし、商店街・中心市街地等の活性化や地域住民にとって必要な生活インフラ機能の維持に向け、小規模事業者が果たすべき役割について考察する。

第1節 商店街の現状と課題

本節では、商店街の抱える現状と課題について、ランドブレイン(株)が「商店街実態調査」において実施した商店街を対象としたアンケート調査1(以下、「商店街実態調査」という。)を基に見ていく。さらに、商店街・中心市街地等の活性化に向けて必要な取組について、事例も交えながら考察する。

1 ランドブレイン(株)「商店街実態調査」

・ランドブレイン(株)が2018年10月に、都道府県及び都道府県商店街振興組合連合会が所有する商店街名簿に記載がある商店街を対象にアンケート調査を実施。(回収4,240件、回収率35.1%)

1 商店街の現状と課題

〔1〕商店街の現状

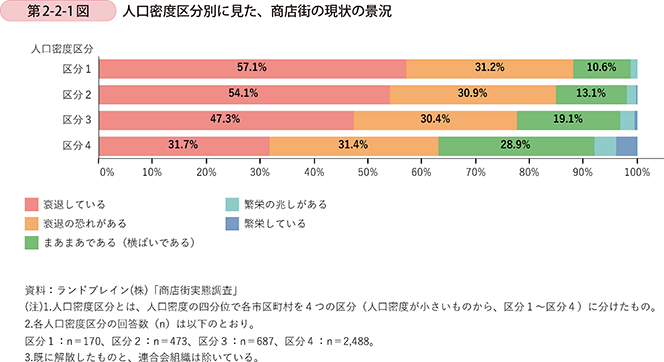

第2-2-1図は、商店街の現状の景況について、所在市区町村の人口密度区分別に見たものである。全ての区分において、「衰退している」と回答した商店街の割合が最も高く、また、人口密度が低い地域ほど「衰退している」と回答した商店街の割合が高いことが分かる。

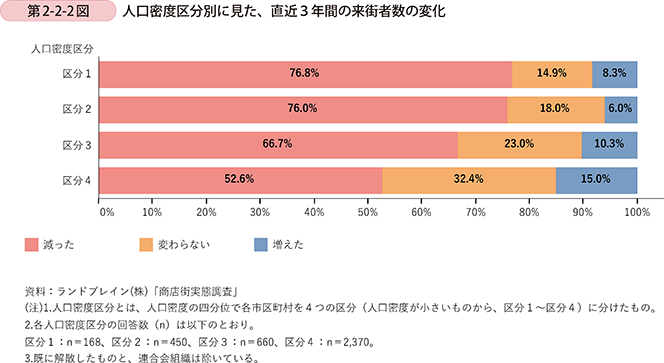

第2-2-2図は、直近3年間の来街者数の変化を、人口密度区分別に見たものであるが、全ての区分において、半数以上の商店街が「減った」と回答している。さらに、人口密度が低い地域ほど、この傾向が強くなっていることが分かる。

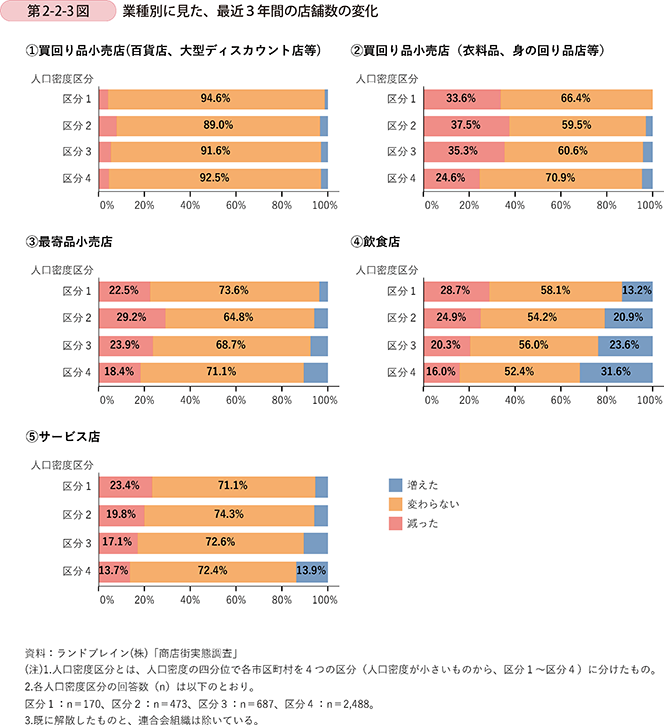

第2-2-3図は、業種別の直近3年間の店舗数の変化を、人口密度区分別に見たものである。「飲食店」、「サービス店」では、人口密度が低い地域の商店街ほど店舗が減少している。一方、「買回り品2小売店(百貨店、大型ディスカウント店等)」、「買回り品小売店(衣料品、身の回り品店等)」、「最寄品3小売店」では、人口密度が二番目に低い「区分2」において、店舗数が減少している割合が最も高くなっている。この理由として、「区分1」では、これらの店舗数が既に少なくなっており、その結果、新たに減少した割合が「区分2」に比べて低いことが推察される。

2 消費者が2つ以上の店を回って比べて購入する商品。ファッション関連、家具、家電など。

3 消費者が頻繁に手軽にほとんど比較しないで購入する物品。食品や家庭雑貨など。

〔2〕空き店舗問題

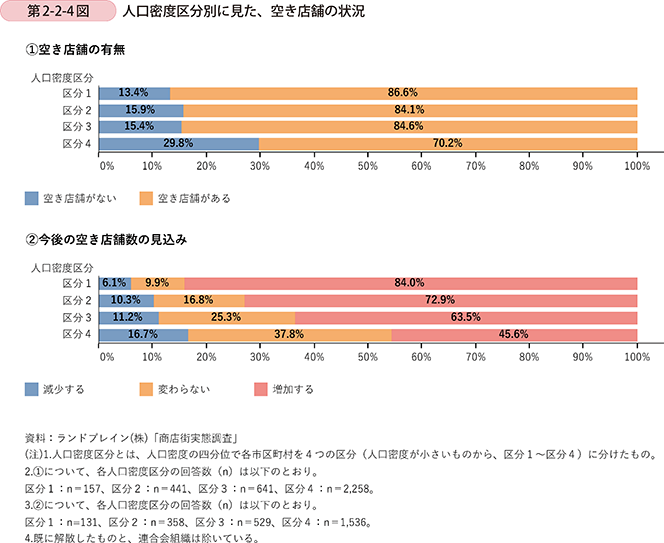

商店街の店舗数の減少は、空き店舗問題として顕在化している。

第2-2-4図〔1〕は、人口密度区分別に、空き店舗の有無を見たものであるが、全ての区分において、7割以上の商店街で「空き店舗がある」という状況になっている。

さらに、第2-2-4図〔2〕は、人口密度区分別に、今後の空き店舗数の見込みについて見たものであるが、人口密度の低い地域の商店街ほど、空き店舗数の増加が見込まれていることが分かる。

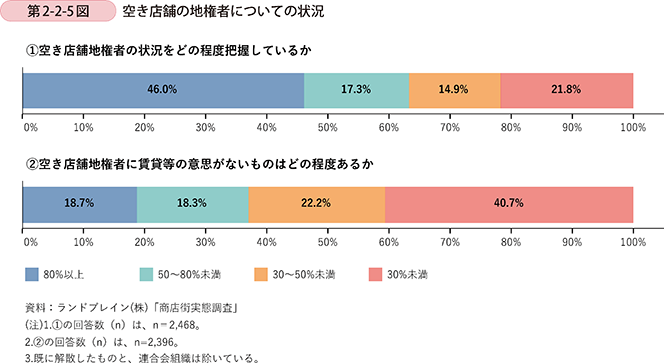

第2-2-5図〔1〕は、各商店街が、空き店舗の地権者の状況についてどの程度把握しているかを見たものであり、約2割の商店街では、地権者の状況を30%未満しか把握できていないことが分かる。

第2-2-5図〔2〕では、各商店街において、空き店舗の地権者で賃貸等の意思がないものがどの程度あるか見た。約2割の商店街では、賃貸等の意思がない空き店舗地権者が80%以上となっていることが分かる。

このように、空き店舗については、商店街が地権者の状況をそもそも把握できていない状況や、地権者に賃貸等の意思がない状況が一定程度存在しており、商店街の新陳代謝を進める上での大きな課題となっていることが示唆される。

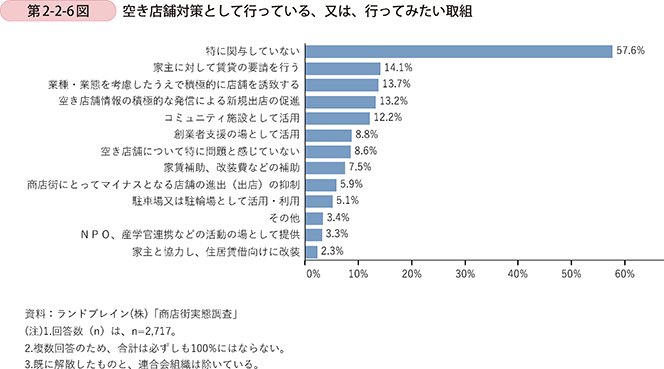

第2-2-6図は、商店街が空き店舗対策として行っている、又は、行ってみたい取組について見たものであるが、「特に関与していない」が57.6%を占めており、商店街として、空き店舗問題について十分な対策が検討・実行されていない実態が分かる。

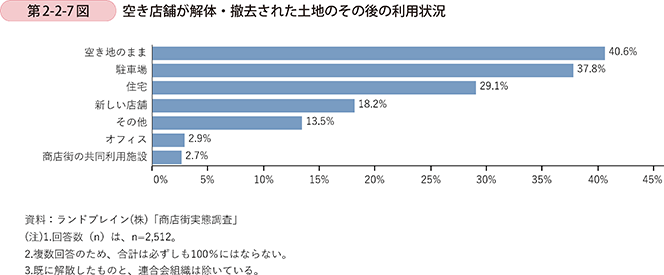

第2-2-7図は、空き店舗が解体・撤去された土地のその後の利用状況を見たものである。これを見ると、「空き地のまま」が最も多く40.6%、次いで「駐車場」が37.8%、「住宅」が29.1%となっていることが分かる。

空き店舗対策が十分になされなかった結果、その跡地が空き地のまま放置されたり、店舗やオフィス以外の住宅としての利用に変わってしまったりすることで、商店街の衰退に拍車がかかることが懸念される。

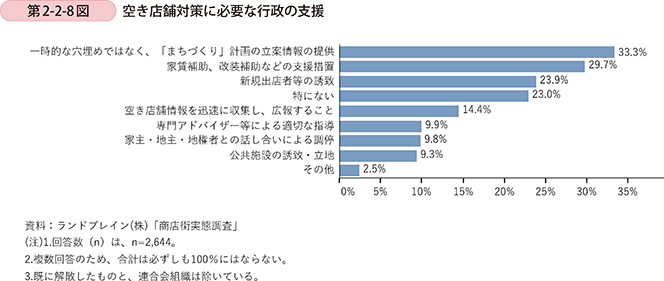

第2-2-8図は、空き店舗対策に必要な行政の支援について見たものである。これを見ると、「一時的な穴埋めではなく、『まちづくり』計画の立案情報の提供」と回答する商店街が、「家賃補助、改装補助などの支援措置」、「新規出店者等の誘致」との回答を上回って最も多くなっている。個別店舗ごとの対策ではなく、各市区町村の「まちづくり」の計画の中に商店街をどう位置付けるか、という総合的な視点が重要であることが示唆される。

事例2-2-1は、自治体や商工団体と連携してまちづくりを行う商店街の事例である。

事例2-2-1:大通り商店街

「市や商工会議所と連携し、まちづくりに取り組む商店街」

静岡県三島市の大通り商店街は、三嶋大社から三島広小路駅を結ぶ大通りに面する3つの商店会で組織され、現在も100を超える商店が集積しており、地域住民が利用する日用品店から観光客も利用する飲食・物販店まで多様な店舗がある。

大通り商店街は三島市が策定した「三島市商工業戦略アクションプラン」(平成27年8月策定)の策定作業に参画し、商業分野の方針決定に深く関わった。同商店街の商店主たちは、大型商業施設の近隣への出店やECの台頭などによる若い世代・子育て世代の来街機会の減少を以前から肌で感じてはいたが、プランの策定のために市が行った調査で地域住民の商店街離れが明白になった。これを受け、2015年に、市と商店街が一体となり、「『みしまぐらし』の品格を高め、伝える店づくり」を目標に掲げ、〔1〕空き店舗対策、〔2〕店舗の差別化、〔3〕新しいまちづくり、〔4〕観光交流を広げるおもてなし、の四つの取組を実施した。

〔1〕空き店舗対策については、三島市では、指定した地域(同商店街も含まれている)で3か月以上空いている1階店舗への出店者に対し家賃12か月分(上限100万円)と改装費半額(上限150万円)を補助する制度を設けているため、こうした施策のPRを積極的に行うことや、空き店舗情報のタイムリーな発信に取り組んだ。

〔2〕店舗の差別化では、商店街独自の発案で「ゆでらっかせいプロジェクト」を実施している。これは、ゆで落花生が「殻を破らず中身を柔らかく」したものであることにちなんだ、「本業に捕らわれずに柔軟な発想で利用者に良い商品を紹介する」企画である。本プロジェクトをきっかけに、商店街に不足している商品や新商品などを各店舗が積極的に販売する取組が進んだことで、買物客の利便性も高まっているという。

〔3〕新しいまちづくりでは、市が推進する「ガーデンシティみしま」事業に賛同し、商店主が、花飾り設置の手伝いや花壇の手入れを行うなど、継続的にまちづくりをしていくための取組に協力している。

〔4〕観光交流を広げるおもてなしでは、観光客が、買物をしなくても気軽にお店に訪れられるよう、「ひやかし歓迎商店街」といったキャッチコピーで、商店街のPR活動を推進している。また、同商店街の701mの通りを歩行者天国にしたイベントも年3回行っており、地域住民から観光客まで多くの人々が来街している。

こうした様々な対策により、毎年実施している通行量調査で同商店街の休日の通行量は、平成27年の14,533人から令和元年の15,965人に約10%増加している。空き店舗も、多くの出店者により一時的になくなるまでになった。空き店舗の減少や新しいまちづくりは景観形成にも大きく影響し、来街者から「きれいな街」という声を多く聞くようになった。2017年には「県景観賞・最優秀賞」も受賞した。

本町小中島商栄会会長の佐野正典氏は、「空き店舗対策やガーデンシティみしまなど、事業の多くは三島市や三島商工会議所などのバックアップがあったからこそ取り組めているもの。引き続き、地域全体で連携して商店街の活性化に取り組みたい。若手が商店街活動に積極的に関与できるよう、今後も開けた商店街であるようにしたい。」と語る。

2 商店街の運営

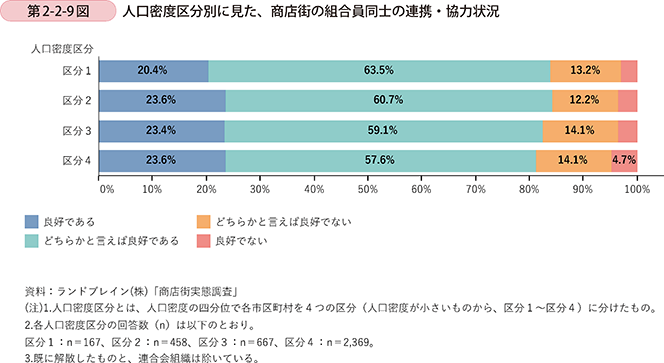

第2-2-9図は、人口密度区分別に、商店街の組合員同士の連携・協力状況を見たものである。これを見ると、どの区分においても、「良好である」、「どちらかと言えば良好である」と回答する商店街が8割以上を占めていることが分かる。

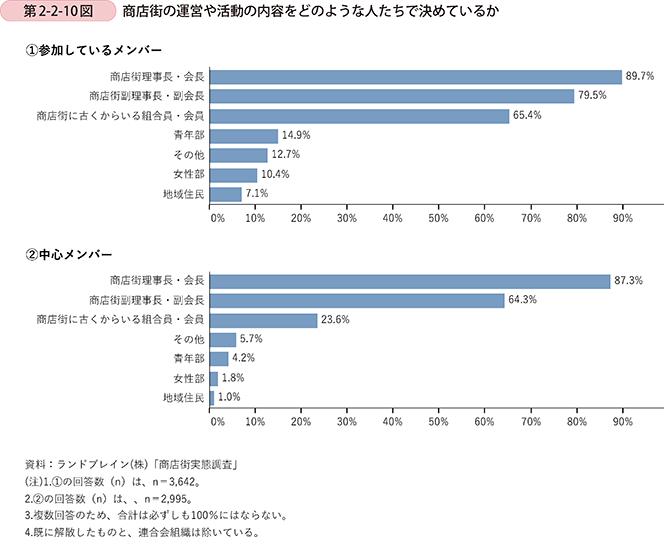

第2-2-10図は、商店街の運営や活動の内容をどのような人たちで決めているかについて見たものである。これを見ると、参加しているメンバー、中心メンバー共に、「商店街理事長・会長」、「商店街副理事長・副会長」と回答している割合が高いことが分かる。

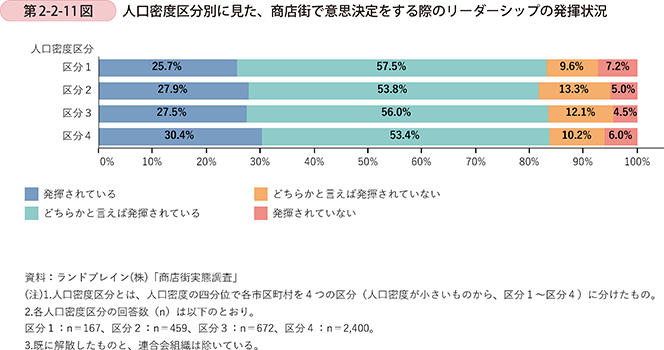

第2-2-11図は、人口密度区分別に、商店街として意思決定をする際のリーダーシップの発揮状況について見たものであり、全ての人口密度区分において、「発揮されている」、「どちらかと言えば発揮されている」と回答する商店街が約8割を占めている。

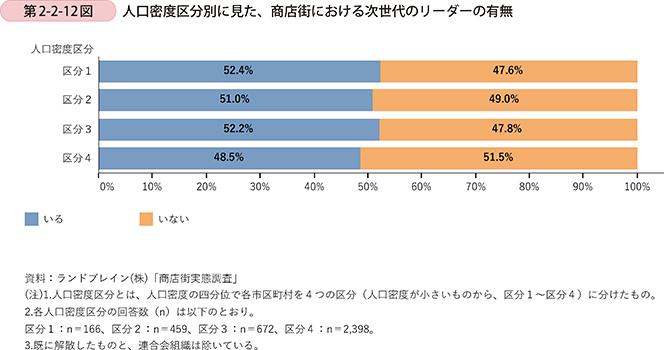

第2-2-12図は、人口密度区分別に、商店街における次世代のリーダーの有無を見たものである。これを見ると、どの人口密度区分の商店街においても、「いる」と回答した商店街は半数程度であることが分かる。

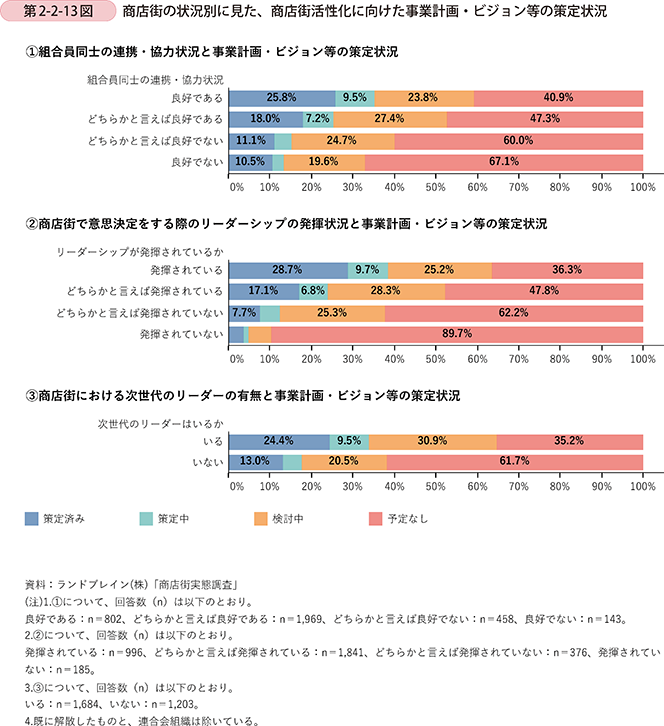

第2-2-13図は、以上で見てきた商店街の状況(商店街の組合員同士の連携・協力状況、商店街で意思決定をする際のリーダーシップの発揮状況、商店街における次世代のリーダーの有無)別に、商店街活性化に向けた事業計画・ビジョン等の策定状況を見たものである。これを見ると、組合員同士の連携・協力状況が良好な商店街、リーダーシップが発揮されている商店街、次世代のリーダーが存在する商店街ほど、事業計画・ビジョン等を策定している割合が高いことが分かる。

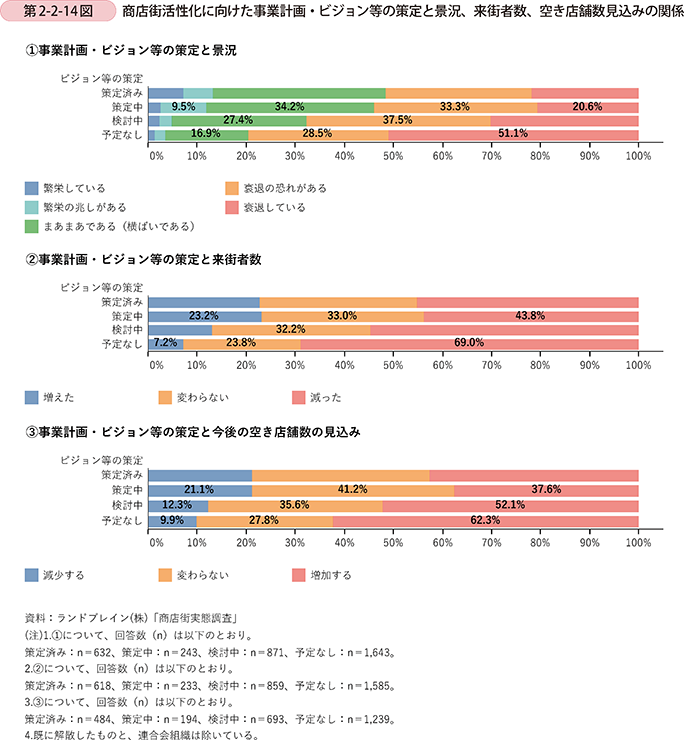

第2-2-14図は、商店街活性化に向けた事業計画・ビジョン等の策定状況と商店街のパフォーマンス(景況、来街者数、今後の空き店舗数の見込み)の関係を見たものである。これを見ると、事業計画・ビジョン等の策定に積極的な商店街ほど、そのパフォーマンスも良好であることが分かる。

このように、商店街の活性化に向けては、商店街が一体となって事業計画やビジョン等を策定することが重要である。商店街全体で連携して事業を推進していくためには、組合員同士の連携・協力はもちろんのこと、強いリーダーシップや次世代のリーダーの活躍が重要であることが示唆される。事例2-2-2や事例2-2-3は、まちづくり会社や地元の有志を中心としたリーダーシップにより、成功している商店街の事例である。

事例2-2-2:株式会社油津応援団

「強いリーダーシップで地域住民を巻き込み、商店街の活性化に取り組む企業」

宮崎県日南市の株式会社油津応援団(従業員14名、資本金1,810万円)は、油津商店街の再生、活性化を目的として2014年3月に設立されたまちづくり会社である。当時、日南商工会議所の事務局長であった黒田泰裕氏と、日南市よりテナントミックスサポートマネージャー4として選出された木藤亮太氏、飲食店経営のプロでテナントミックスサポートマネージャーの選考委員であった村岡浩司氏の3名で設立した。

4 2013年7月から2017年3月までの約4年間で日南市の中心市街地である油津商店街に新たに20店舗を誘致することを目標とした事業(テナントミックスサポート事業)において、リーダーシップをとり、事業を推し進めることを目的として、任命されたまちの再生請負人。

油津商店街は、広島東洋カープのキャンプ地になっている天福球場のすぐ近くにあり、日南市の人口がピークであった1960年代には80店舗あったものの、人口減少とともに店舗数が減り続け、2014年には28店舗まで減少。閑散とした商店街はますます人を遠ざけ、利用者の減少が収益の減少をもたらし、さらに店舗が減るという負の循環に陥っていた。

このような状況の中、商店街再生に向けた多数の取組を実施。商店主や住民らとの対話の機会づくりやイベントの開催といったソフト面の活動に加え、既存の施設・店舗のリノベーションといったハード面の取組にも着手した。2014年3月に、かつて市民の集いの場であった喫茶店をリノベーションした「ABURATSU COFFEE」(カフェ)をオープン。市民にとって懐かしい思い出の場と、油津にはなかったカフェスタイルがあいまって、市民や観光客が訪れる人気店となった。さらには、行政主体の多世代交流施設と民間主体の屋台村の建設・運営を同社が一体的に行う構想を掲げ、国の補助も受け、2015年11~12月に、市民が使用できるスタジオや教室を完備したフリースペース「油津Yotten」、屋台村をコンセプトにした食の空間「あぶらつ食堂」、コンテナを利用したおしゃれなテナント「ABURATSU GARDEN」をオープンした。

これらの取組により、様々な市民が買い物や食事を楽しむだけでなく、交流施設を利用したイベント企画を持ち込むなど、昼夜を問わず多くの来街者でにぎわうようになり、一転して自由な空気感が漂う街へと変貌、ITベンチャーのサテライトオフィスの誘致にも成功し100名規模の雇用を生み出すなど、若者の雇用の場にもなった。その結果、2013年7月から2017年3月までの約4年間で、こうしたITベンチャーのサテライトオフィスも含めて目標の20店舗を超える29店舗の誘致に成功した。商店街の組合員も可能性を実感し、これまで以上に対話や議論が活発になるなど主体的な動きに変化してきている。

油津応援団の強いリーダーシップのもと、市民や関係者を巻き込み、時代に応じた新しいまちづくりを推進してきたことで、今では多様な人々がアイデアを出し積極的にまちづくりに関わるという連鎖が起こり始めている。黒田氏は、「人が集まる拠点である『たまり場』をどうやって創るかが、商店街活性化の勘どころ。そのためには点で考える(空き店舗を埋める)のではなく、面で考える(まちづくりを行う)ことが重要であり、地域住民を巻き込むリーダーシップが必要である。」と語る。

事例2-2-3:雫石よしゃれ通り商店街

「全国初の取組『軽トラ市』を通じ、活気を取り戻す商店街」

岩手県雫石町にある「よしゃれ通り」商店街は45店舗(2020年3月時点)からなる商店街である。同商店街は、商店街の有志、農家など約20人で構成される「しずくいし軽トラ市実行委員会」(以下、「実行委員会」という。)を結成し、事務局機能を持つ商工会とも協力し全国初の取組となる「軽トラ市」を企画し、同商店街及び地域の活性化に率先して取り組んでいる。

同商店街は、古くは国道に面し、町民の生活の礎となる商店街であった。しかし、近くにバイパスができたことや、近郊に大手ショッピングモールが出店したことなどがあいまって、同商店街は衰退の一途をたどっていた。

これに危機感を覚えた雫石町は、現状を打破すべく、商店主、観光協会会員、農協組合員、商工会会員等をメンバーとするワークショップを開催。ワークショップでは、同町は農業の町であり一家に一台軽トラックがあることに着目し、「軽トラックの荷台を店舗に見立てた農産品市を開催したらどうか」という意見が出た。出店者側にとっては車で乗り付けて撤収の負担も小さく、運営側にとってもスタッフの準備等に手間が掛からないということで、このようなユニークな市の開催に踏み切ることとなった。

「軽トラ市」は商店街を歩行者天国にし、新鮮な野菜や果物、海産物、工芸品など、自慢の品物をずらりと軽トラックの荷台に並べて直接販売するものであり、2005年より開催している。開催日は、5~11月の第一日曜日で、一度の「軽トラ市」の出店台数は最大で60台、来場者は多いときで6,000人ほどである。当初は農家がほとんどの開催だったが、海産物や古着を販売する店舗のほか、軽トラック自体を売る中古車販売業者や、温泉回数券を販売する旅館業者など、バラエティに富んだ出店者が集うようになり、年々規模が拡大していった。また、「軽トラ市」の開催をきっかけに、雫石町や同商店街の知名度が向上し、平時の来街者数も増加するという波及効果も現れてきている。

このような実行委員会のリーダーシップと「軽トラ市」の取組が商店街の商店主の姿勢も変えている。「軽トラ市」開催日には、通りがかりの人に声を掛けたり、普段とは違う商品を店頭に並べることで顧客の認知度を上げようとしたりする店舗が出てきた。ある刃物店の店主は、店頭で刃物研ぎの実演を行ったり、豊富な品揃えを販売ワゴンでアピールしたりもしている。

実行委員会委員長の相澤潤一氏は、「軽トラ市を開催しなければ商店街は衰退し続けていたかもしれない。他方、目的はあくまでも商店街の活性化なので、軽トラ市に固執せず今後も実行委員会の中で様々なアイデアを生み出していきたい。」と語る。

コラム2-2-1

地域経済分析システム(RESAS)とデータを活用したまちづくり

本コラムでは、政府が提供している地域経済分析システム(以下、「RESAS」という。)と、データを活用したまちづくりについて紹介する。

1.RESASの概要

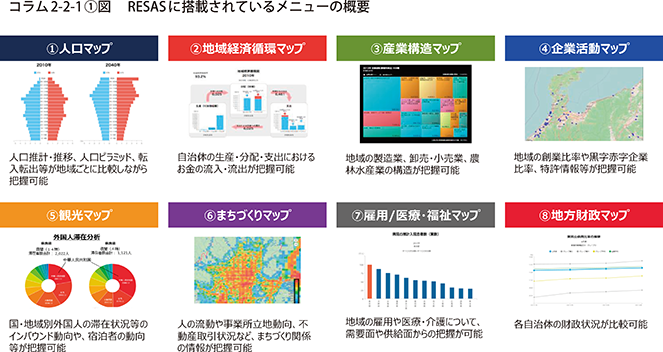

RESASは、経済産業省と内閣官房(まち・ひと・しごと創生本部事務局)が提供しているシステムである。地域経済に関わる様々なビッグデータを収集し、分かりやすく「見える化」することで、地域の現状の正確な把握や施策の検討を情報面から支援している。2015年4月に提供を開始し、現在は8マップ81メニューの閲覧が可能となっている。(URL:https://resas.go.jp/![]() )

)

2.まちづくりマップについて

RESASに搭載されているマップのうち「まちづくりマップ」では、〔1〕ある市区町村に滞在している人がどこの市区町村から来ているかについて、平日・休日別、時間帯別、性別、年齢別に把握することができる「From-to分析(滞在人口)」、〔2〕流動人口の500mメッシュ単位の集積を、月別、平日・休日別、時間帯別に把握することができる「流動人口メッシュ」、〔3〕市区町村内の建物件数を建物種別、事業所種別、階数、面積別に確認できる「建物利用状況」など、地方自治体等のまちづくり戦略の立案に資する各種メニューを搭載している。

3.データを活用したまちづくりについて

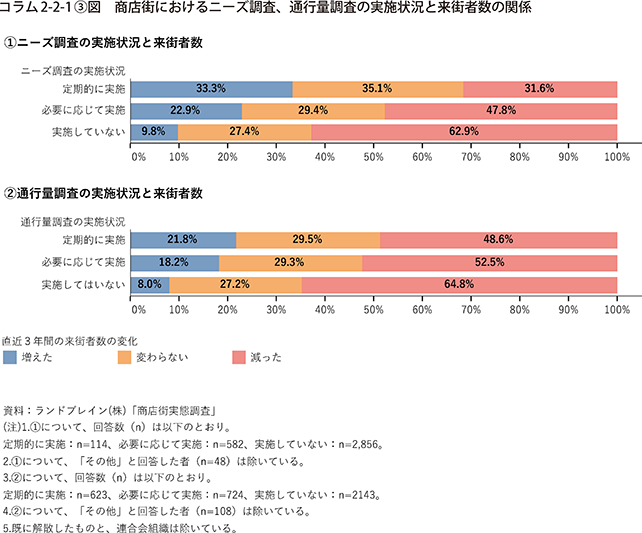

第2-2-14図で見たように、商店街・中心市街地の活性化に向けては事業計画・ビジョン等の策定が重要である。そして、事業計画・ビジョン等を策定する上では、データに基づいた現状の把握が必要不可欠である。コラム2-2-1〔3〕図は、商店街におけるニーズ調査、通行量調査の実施状況と来街者数の関係を見たものであるが、こうした調査を実施している商店街ほど来街者数も増加傾向にあることが分かる。

商店街・中心市街地の活性化に関わる事業者、エリアマネージャー、地方自治体などのデータの活用を後押しするため、経済産業省では「中心市街地活性化に向けた評価ガイドブック」を作成している。本ガイドブックでは、RESASなどを用いた分析手法に加え、アンケート調査や歩行量調査の実施方法についても紹介しており、是非御参照いただきたい。