第2部 新たな価値を生みだす中小企業

第1章 付加価値の創出に向けた取組

第2節 中小企業の競争戦略

本節では、付加価値の創出に向けた取組の前提となる企業の競争戦略について取り上げ、中小企業の競争戦略を概観するとともに、営業利益率や労働生産性との関係を考察していく。

ここでは、(株)東京商工リサーチが「令和元年度中小企業の製品サービスの付加価値創造・向上及び価格設定に関する調査事業」において実施した中小企業を対象としたアンケート2(以下、「アンケート調査」という。)を用いて分析を行っていく。

2 (株)東京商工リサーチ「中小企業の付加価値向上に関するアンケート」:

(株)東京商工リサーチが2019年11~12月にかけて、従業員5名以上の中小企業20,000社を対象にアンケート調査を実施(回収4,548件、回収率22.7%)したものである。

【分析対象】

・製造業2,347件、非製造業2,178件、及び業種不明23件

【留意点】

・回収数4,548件のうち4,517件については、(株)東京商工リサーチが保有する「企業情報ファイル」及び「財務情報ファイル」のデータと接合し、各企業情報や財務指標について分析を行った。

1 競争戦略の類型

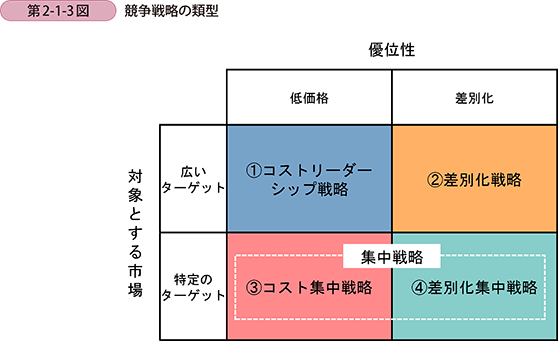

企業の競争戦略について、マイケル・ポーターは、「業界全体を対象とし、低価格で優位性を構築する戦略(コストリーダーシップ戦略)」、「業界全体を対象とし、製品やサービスの差別化で優位性を構築する戦略(差別化戦略)」、「特定の狭い市場を対象とし、低価格、若しくは、差別化に向けて資源を集中させる戦略(集中戦略)」の三つに類型化できると提唱した3。

3 Porter, M. E.(1980)

ここでは、ポーターの競争戦略の類型化を参考に、集中戦略を更に「特定の狭い市場を対象とし、低価格で優位性を構築する戦略(コスト集中戦略)」と「特定の狭い市場を対象とし、製品やサービスの差別化で優位性を構築する戦略(差別化集中戦略)」に分け、アンケート調査を基にして、中小企業の競争戦略の実態を把握していく(第2-1-3図)。

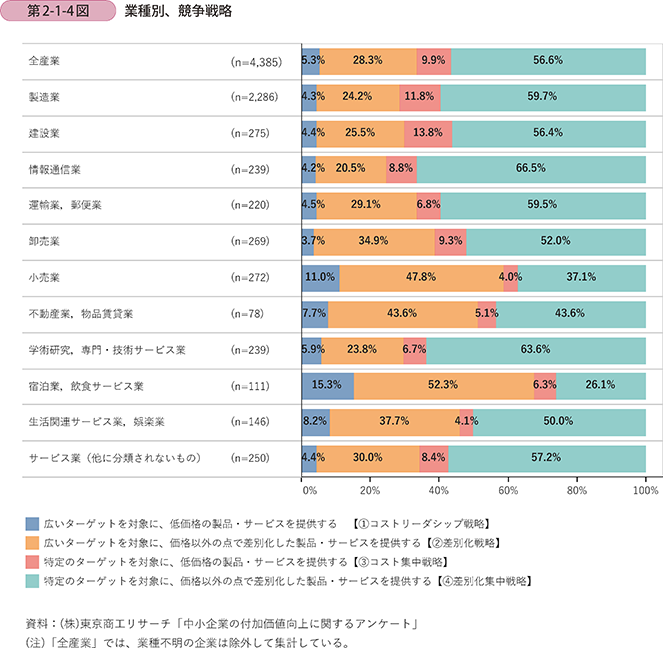

第2-1-4図は、4つの類型のうち、各社の競争戦略に最も近いものを確認し、業種別に集計したものである。全体としては、「〔4〕差別化集中戦略」を採る企業が最も多く、次いで、「〔2〕差別化戦略」を採る企業の割合が高く、低価格ではなく、差別化による優位性構築を志向する企業の割合が高い。また、「宿泊業,飲食サービス業」、「小売業」、「不動産業,物品賃貸業」では、広い市場を対象とした、「〔2〕差別化戦略」や「〔1〕コストリーダーシップ戦略」と回答する企業の割合が比較的高くなっている。

2 競争戦略と業績などへの影響

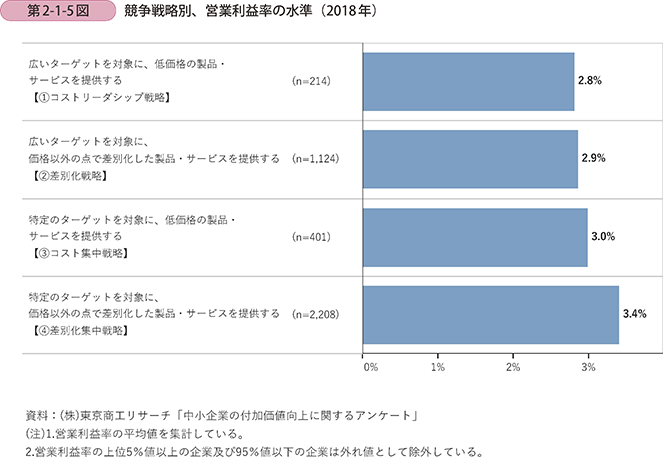

競争戦略と営業利益率の関係を見ると、特定市場をターゲットにした集中戦略、中でも、「〔4〕差別化集中戦略」を採る企業の営業利益率が高い傾向にある(第2-1-5図)。

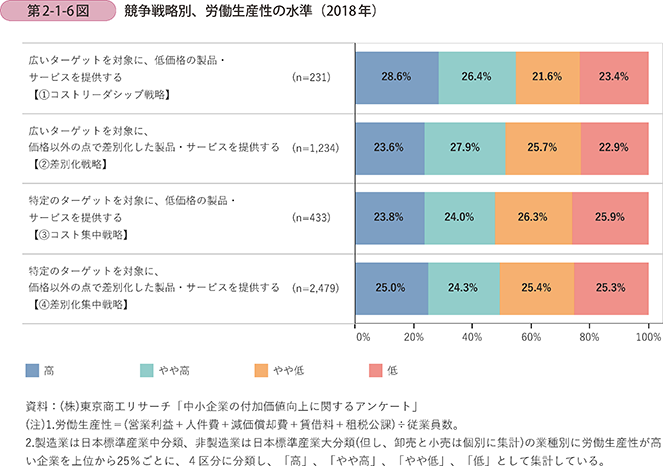

他方で、競争戦略と労働生産性の関係を見ると、「〔1〕コストリーダーシップ戦略」を採る企業の労働生産性がやや高くなっているものの、戦略ごとでの大きな差は見られない4。いずれの戦略が優れているということではなく、自社の強みや競争環境を踏まえて適切な戦略を採ることが重要であるといえる(第2-1-6図)。

4 森川(2019)では、質の競争を重視する企業は価格競争を重視する企業と比較して、プロダクトイノベーション実施確率が高いことを検証するとともに、質の競争を重視する企業は価格競争を重視する企業に比べて利益率が高いが、生産性の違いは明瞭でないと指摘している。生産性の違いが明瞭でない理由として、「プロダクトイノベーションが生産性を高める効果と、市場支配力に起因する競争圧力の鈍化が生産性を低下させる効果が混在している」ことを一つの解釈として指摘している。

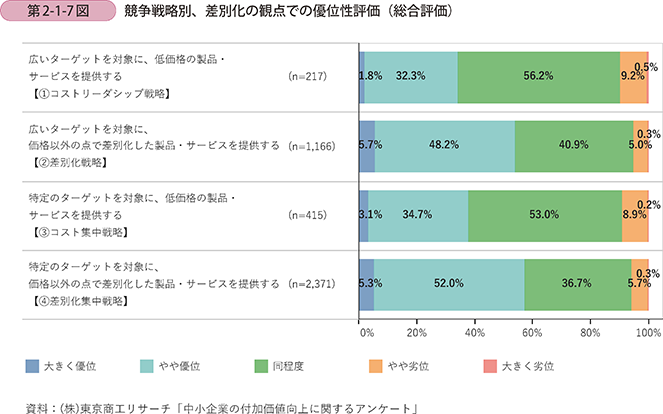

第2-1-7図は、競争戦略別に、差別化の観点での優位性評価(競合他社と比較した際、自社の主な製品・サービスの優位性についての総合的な自己評価)の程度を見たものである。「〔2〕差別化戦略」や「〔4〕差別化集中戦略」を採る企業において、差別化に成功していると評価する企業の割合が5~6割と高くなっているものの、これらの戦略を採る企業でも4~5割が、差別化に成功しているとは評価していないことが確認できる。

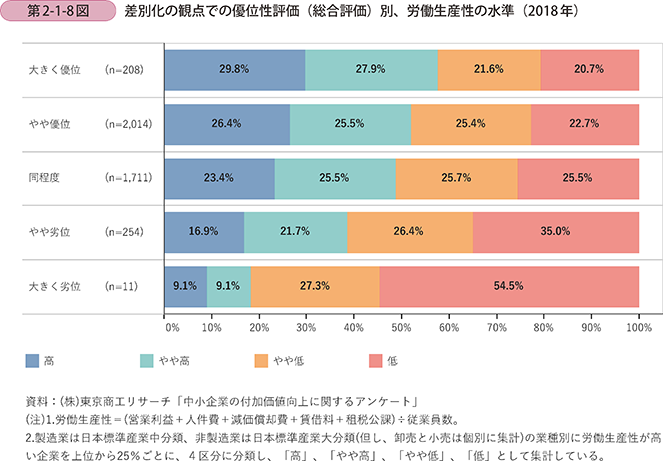

第2-1-8図は、先に確認した差別化の観点での優位性評価の程度別に、労働生産性の水準を表したものである。これを見ると、結果として、差別化に成功している企業ほど労働生産性が高い傾向にあると分かる。

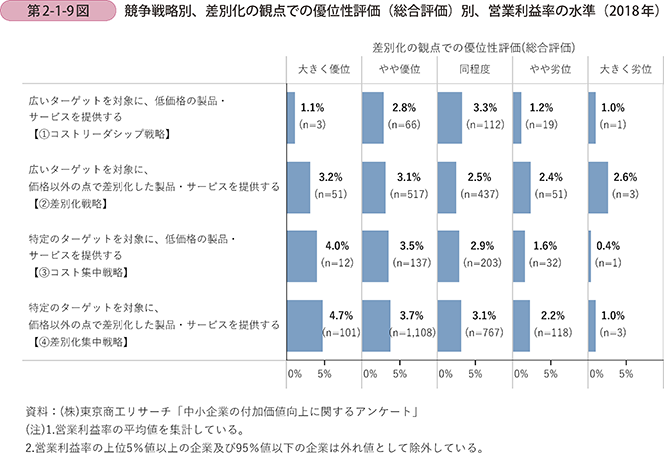

また、競争戦略別に、差別化の観点での優位性評価の程度と営業利益率の関係を見ると、特に特定のターゲットを対象とする「〔3〕コスト集中戦略」と「〔4〕差別化集中戦略」を採る企業において、差別化の成否が営業利益率に大きく影響していることが分かる。(第2-1-9図)。

最後に、中小企業の競争戦略の中で、最も採られている割合が高かった「〔4〕差別化集中戦略」に着目し、成功した企業の事例を紹介したい。同戦略の下で、優位性を構築するためには、大きくは「対象市場の絞り込み」と「差別化の取組」が必要となるが、後者については第4節で詳しく取り上げるため、ここでは前者に触れたい。

対象市場の絞り込みは、「特定市場に経営資源を集中させることで、参入障壁を築きやすいこと」、「量的に小さい市場を対象とすることで、業界のリーダー企業が参入しにくいこと」という2つの理由から、優位性構築に有効であると指摘されている5。

5 山田(2015)

対象市場を絞り込む方法としては、事例2-1-1のように、「地域」を限定し、その他地域にはあえて展開せずに、地域のニーズに即した事業展開やサービスの質向上に経営資源を集中する企業の例も存在する。他には、事例2-1-2のように、一般用途向けの量産品での低価格競争を避け、多品種小ロット品での差別化を目指す企業の例が挙げられる。

一方で、特定の市場に集中している分、消費者トレンドや法規制などをきっかけとした、市場自体の衰退・縮小による影響、他社参入による影響は大きくなる。その中では、事例2-1-3のように、常に技術・ノウハウに磨きを掛けると同時に、自社で市場の裾野を拡大する取組や、次節で取り上げるように、築いた技術・ノウハウを基に新たな事業領域・事業分野に進出していく取組も重要となる。

事例2-1-1:桑原電装株式会社

「地域に根ざしたサービスの提供と海外展開を組み合わせ、継続的な取引と一定の利益率を確保する企業」

北海道北見市の株式会社桑原電装(従業員124名、資本金1,000万円)は、北海道東部を中心に電装事業、通信事業の二つの事業を行う企業である。電装事業では、自動車向けのエアコンなどの電装品修理、大型農業機械などの産業機械修理のほかに、自動車の修理部品の販売や、地域の農家向けに農業用ドローンの販売も行う。通信事業でも携帯電話の販売代理店4店舗を運営しており、地域を軸に多様な事業を展開している。同社では道内や国内の他地域への進出は控え、地域に根ざしたサービス提供を行う一方で、国外では日系大手自動車部品メーカーのサービス拠点としてミャンマーへ海外進出を果たしている点に特徴を有する。

同社が地域に特化をする理由として、同社の桑原博行社長は「札幌や本州などの他地域への進出は、時間と費用を要することに加え、競争環境が厳しく中小企業では利益確保が難しい。地の利のある地元でのサービス向上に努めることが本業の利益に直結する。」と語る。一方で、ミャンマーへの進出に当たっては、「国内の他地域への展開と異なり、日系の競合が少なく、ミャンマーでは日系メーカーの中古車が市場を席巻していることから、電装品の修理需要も見込まれ、サービスを徹底することで確実に採算が取れる。」と考えたという。

同社が提供する製品・サービスは、利用者視点では他社との違いが分かりにくいため、同社では「サービス業としての心構え」が差別化を図る上での最大のアピールポイントになると考えている。また、地域のニーズに即した事業展開を心掛ける同社は、日頃からのコミュニケーションの中で、主要顧客である地元の農業・漁業従事者のニーズをきめ細やかに把握し、新たな商材の導入や顧客への情報提供にいかしている。

「お客様のご意見、ご感想、お叱り、世間話を拝聴できることが貴重な教訓であり、地域での取引の継続を最優先にしている。近年はネット通販が競合に上がってきているが、サービスが必要な分野であることを強みに、無理な価格勝負にも参入しないことを意識している。」と桑原社長は語る。

事例2-1-2:有限会社髙木商店

「量産品依存からの脱却を目的とした多品種小ロット受注により技術力が向上し、高付加価値化を実現した企業」

栃木県小山市の有限会社髙木商店(従業員18名、資本金300万円)はビーチボール・浮き輪などの空気入りビニール製品を製造する企業である。1868年頃に精麦業を開始したが、1964年に麦市場の縮小に伴い、精麦業から撤退し、当時需要が旺盛だった空気入りビニール製品の製造業に事業転換をした。

同社が主に手掛けていた量産品の空気入りビニール製品は1980年頃が国内生産の最盛期であったが、業界全体として徐々に生産拠点が海外に移転し、安価な海外製品も国内に広く流通するようになった。その結果、1983年には同社の受注金額は最盛期の約半分にまで減少した。

そこで、同社では量産品への依存から脱却するために、1980年代後半から、多品種小ロットで従来よりも複雑な製品の受注を増やしていった。特注品や一品物も請け負った。その中で、多様な形状への溶着・印刷・再現技術を蓄積し、難易度の高い製品開発を実現していった。その一つが現在の主力製品の、競技用ビーチボールである。同製品では激しい競技にも耐えられるように、従来品と比較して壊れにくさと見た目の美しさを追求した。また、直径70センチのビーチボールに国名や地形図を精緻に印刷した、ビッグボール地球儀の製造にも成功した。こうして、多様な要望にきめ細やかに対応する中で、製品の種類や販売先数を増やしていった。

以前は売上高の大半が数社の固定客によるものであったが、現在の販売先は数十社に増え、特定顧客への依存度も低下した。また、低価格ではなく、品質や独自性を売りとすることで、新規案件では適正な価格で受注ができるようになった。結果、売上高も1980年頃の国内生産最盛期と比べても1.2倍にまで増加した。

同社では、日々製造した製品を研究しながら、既存製品の高付加価値化を図るとともに、新たな製品領域への進出を検討している。「今後は、少子高齢化に合わせて、医療や介護業界で取り扱う製品の製造に進出していきたい。」と同社の髙木章雄社長は語る。

事例2-1-3:有明産業株式会社

「価格競争から脱するための製品の差別化や、業界の先を見据えた新たな需要の創出に取り組む洋樽専業メーカー」

京都府京都市の有明産業株式会社(従業員35名、資本金4,000万円)は1963年に創業した、国内で唯一の洋樽専業メーカーである。

創業当初は伏見の酒造メーカー向けに一升瓶の木箱の製造を行っていたが、プラスチック製の一升瓶箱の普及に伴い木箱事業が低迷したことをきっかけに、洋樽の製造・販売事業に参入。また、2000年代前半までは、酒造メーカーからの業務請負事業も行っており、同事業が売上高の大半を占めていた。

しかし、2004年に製造業での労働者派遣が解禁されたことを契機に、業務請負事業の売上げが無くなり、同社の売上高はピーク時の20億円強から、2008年度には2億円にまで落ち込んだ。また、洋樽事業でも、当時は専業4社間での価格競争に陥っていた。苦境を受けて、樽材を再利用した箸を販売する新事業にも進出したが、うまくいかなかった。

そんな中、2010年に当時専務で現社長の小田原伸行氏が、京都商工会議所が開催した「知恵の経営」というセミナーに参加したことが転換点となった。同セミナーを通じて、中小企業診断士や経営支援員のアドバイスを受けながら自社の強みを再定義し、事業計画を策定した。その過程で、小田原氏は当初、洋樽は衰退産業であると思い込んでいたが、競合も少なく、磨き上げれば一番の強みになることが分かった。その後、小田原氏は洋樽への理解を深めるため、各地の蒸留所に通い、同社の宮崎工場で洋樽製造に自ら携わる中、「今までは『樽』を売っていたが、洋樽は『調味料』として、お客様である酒造メーカーの製品価値を何倍にも高めることができることに気付いた」という。

気付きをいかし、小田原氏は製品バリエーションの拡大に取り組んだ。焼酎などの蒸留酒は、もともとは無色透明で、樽によって色や香り、フレーバーが異なる。従来、樽の焼き加減はミディアムが通常であったが、焼き加減をライトにすればバニラ香、ヘビーにすればカラメル香になることが分かり、これを顧客に提案していった。

さらに、従来は加工が難しかった日本の木材(ミズナラ、サクラ、クリ、杉)を用いた洋樽の開発にも成功した。日本の木材を用いた洋樽は、海外の酒造メーカーからもプレミアム洋樽として引き合いがあり、この樽を用いたウイスキーや焼酎も発売されている。

一方で、焼酎を日常的に飲む消費者は減少してきており、国内の焼酎市場は下火の状況にある。この状況を踏まえ、洋樽の製造にとどまらず、同社の洋樽で醸成した自社ブランドのプレミアム焼酎「タルスキー」の販売を開始し、樽酒市場の活性化に取り組んでいる。「高付加価値化の取組においては、業界の先を見据えながら、経営者が常にリードしていくマインドが重要である。今後、宮崎の洋樽工場をマーケティングの拠点として位置づけ、大規模な工場見学などを開催する中で、若者やインバウンド客のファンを作っていくと同時に、ニーズを把握し、それに合った洋樽や焼酎、その他の樽熟成酒を開発していきたい。」と小田原社長は語る。

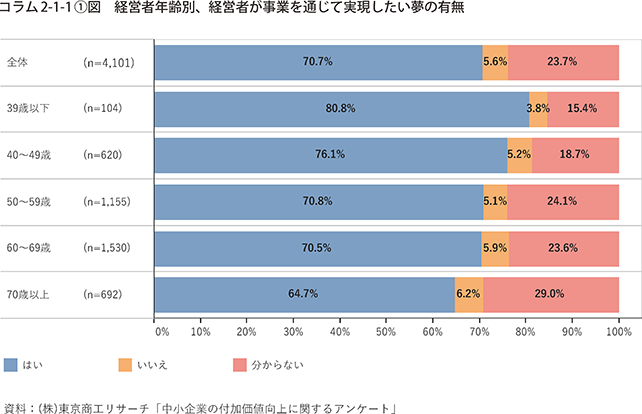

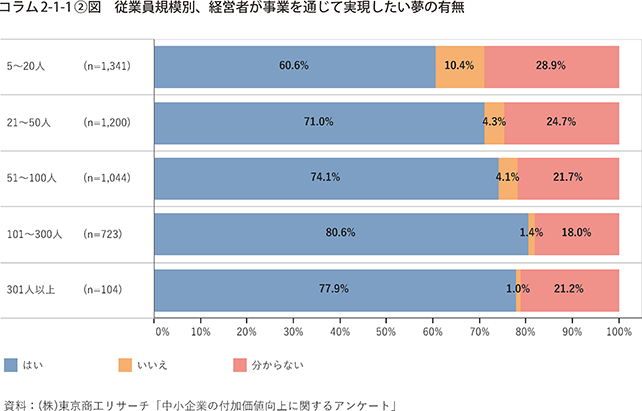

コラム2-1-1

「経営者が事業を通じて実現したい夢」の存在

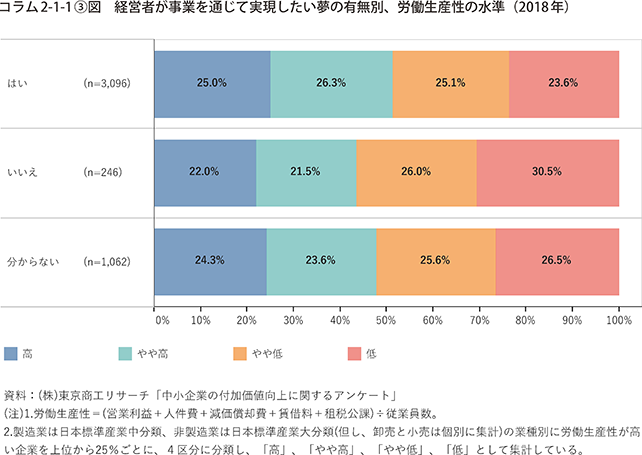

本コラムでは、「経営者が事業を通じて実現したい夢」の存在傾向や、それらと労働生産性との関係について、アンケート調査を用いて確認する。

コラム2-1-1〔1〕図、コラム2-1-1〔2〕図は、それぞれ経営者年齢別、従業員規模別に、経営者が事業を通じて実現したい夢の有無を示したものである。これを見ると、経営者が若いほど、従業員規模が大きくなるほど、経営者が事業を通じて実現したい夢を有する企業の割合が高くなる傾向にあり、全体として約7割の経営者が夢を持って事業活動を行っていることが分かる。

コラム2-1-1〔3〕図は、経営者が事業を通じて実現したい夢の有無と労働生産性との関係を見たものである。これを見ると、経営者が事業を通じて実現したい夢を持つ企業の方が持っていない企業と比較して、労働生産性が若干ながら高い傾向にある。