第1部 令和元年度(2019年度)の中小企業の動向

第4章 中小企業・小規模事業者の多様性と役割・機能

第2節 四つの役割・機能と目指す姿

第1節では、業種や規模といった切り口で、中小企業・小規模事業者の多様性について確認した。

本節では、地域未来牽引企業の支援の在り方に関する議論2も踏まえ、中小企業・小規模事業者に期待される役割・機能を、「〔1〕グローバル展開をする企業(グローバル型)」、「〔2〕サプライチェーンでの中核ポジションを確保する企業(サプライチェーン型)」、「〔3〕地域資源の活用等により立地地域外でも活動する企業(地域資源型)」、「〔4〕地域の生活・コミュニティを下支えする企業(生活インフラ関連型)」の四つの類型に分類し、それぞれを担う企業の特徴や実態をアンケート結果3から明らかにしていく。

2 経済産業省では、地域未来牽引企業に対し、上記の四つの役割に応じた「目標」の設定を求めた上で、目標に応じた重点的な支援を行うことを検討している。(令和元年11月22日 まち・ひと・しごと創生会議(第20回)資料2-3)

3 中小企業・小規模事業者の類型別の分析に用いたアンケートは以下のとおりである。

・中小企業の分析:(株)東京商工リサーチが2019年11月~12月にかけて、従業員5名以上の中小企業20,000社を対象にアンケート調査を実施(回収4,548件、回収率22.7%)したものである。

【分析対象】製造業2,347件、非製造業2,178件、及び業種不明23件

【留意点】回収数4,548件のうち4,517件については、(株)東京商工リサーチが保有する「企業情報ファイル」及び「財務情報ファイル」のデータと接合し、各企業情報や財務指標について分析を行った。

・小規模事業者の分析:みずほ情報総研(株)が2019年12月に、商工会及び商工会議所の会員のうち、小規模事業者を対象に実施したWebアンケート調査(有効回答件数:商工会の会員4,628者、商工会議所の会員451者)である。

1 類型別に見た中小企業の実態

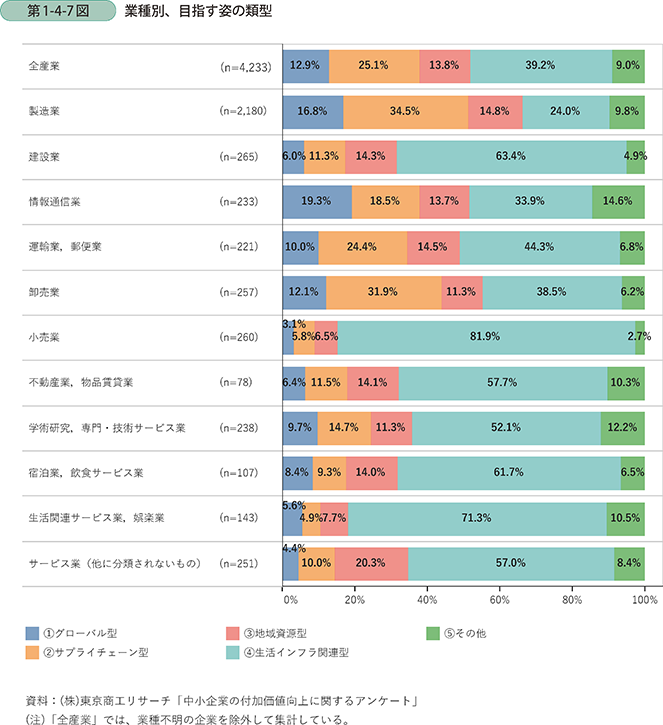

第1-4-7図は、中小企業における、各企業の目指す姿として最も近いものについて確認したものである。

これを見ると、全体として、「〔4〕生活インフラ関連型」と回答した企業が39.2%と最も多く、次いで、「〔2〕サプライチェーン型」が25.1%、「〔3〕地域資源型」が13.8%、「〔1〕グローバル型」が12.9%となっている。

業種別に見ると、「〔1〕グローバル型」を目指す企業の割合が高いのは「情報通信業」、「製造業」、「〔2〕サプライチェーン型」を目指す企業の割合が高いのは「製造業」、「卸売業」、「運輸業、郵便業」、「〔3〕地域資源型」を目指す企業の割合が高いのは「サービス業(他に分類されないもの)」、「製造業」、「〔4〕生活インフラ関連型」を目指す企業の割合が高いのは「小売業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「建設業」という結果になっている。

次に、目指す姿の類型別に、経営指標を見ていく。

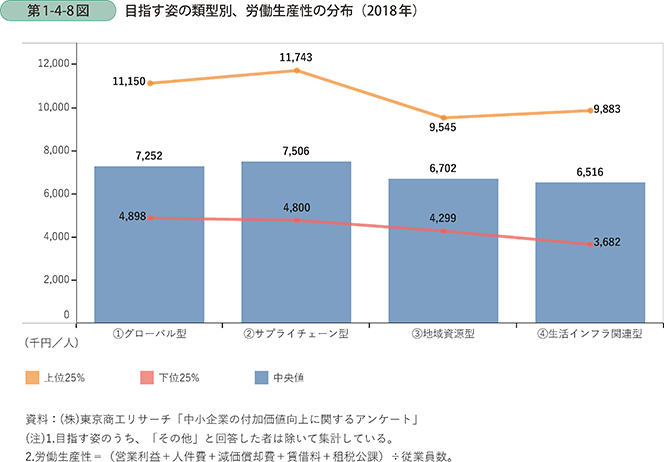

第1-4-8図は、中小企業の目指す姿の類型別に、企業の労働生産性の分布(上位25%、中央値、下位25%)を比較したものである。

それぞれの労働生産性の中央値を見ると、「〔2〕サプライチェーン型」が7,506千円/人と最も高く、一方で「〔4〕生活インフラ関連型」が6,516千円/人と最も低くなっていることが分かる。

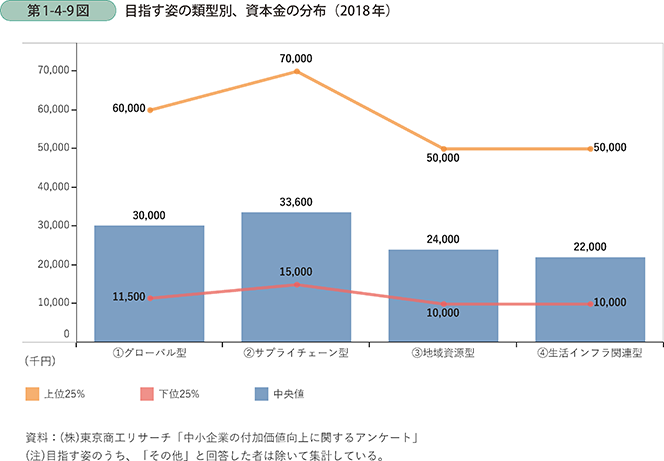

第1-4-9図は、中小企業の目指す姿の類型別に、企業の資本金の分布(上位25%、中央値、下位25%)を比較したものである。

各資本金の上位25%、中央値、下位25%のいずれを見ても、最も規模が大きいのは「〔2〕サプライチェーン型」であり、次いで「〔1〕グローバル型」となっている。「〔3〕地域資源型」と「〔4〕生活インフラ関連型」では、資本金の規模で大きな差が見られないことも分かる。

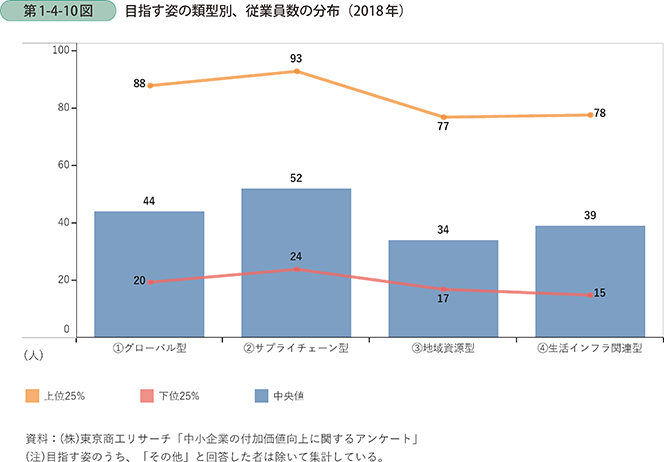

第1-4-10図は、中小企業の目指す姿の類型別に、企業の従業員数の分布(上位25%、中央値、下位25%)を比較したものである。

各従業員数の上位25%、中央値、下位25%のいずれを見ても、最も規模が大きいのは「〔2〕サプライチェーン型」であり、次いで「〔1〕グローバル型」となっており、資本金の規模と同様の結果となっている。「〔3〕地域資源型」と「〔4〕生活インフラ関連型」との比較においては、上位25%、中央値で「〔4〕生活インフラ関連型」の方が大きい結果となっている。

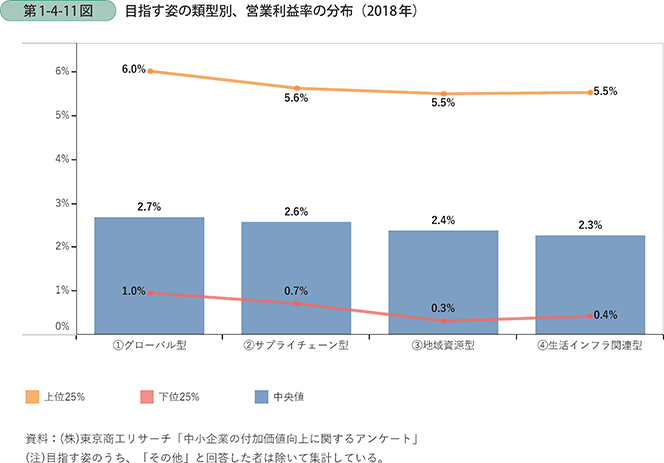

第1-4-11図は、中小企業の目指す姿の類型別に、企業の営業利益率の分布(上位25%、中央値、下位25%)を比較したものである。

各分布の上位25%、中央値、下位25%のいずれを見ても、最も営業利益率が高いのは「〔1〕グローバル型」となっており、労働生産性、資本金、従業員数で見てきた内容と異なる結果となった。また、「〔3〕地域資源型」と「〔4〕生活インフラ関連型」では、営業利益率について、上位25%、中央値、下位25%で大きな差が見られない結果となっている。

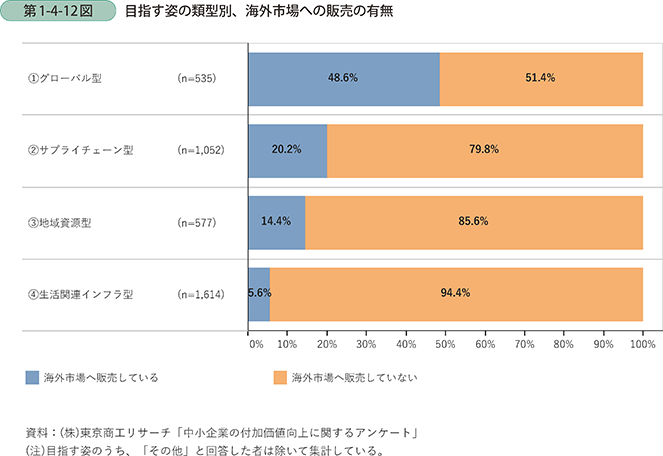

なお、以上の分析は、あくまで「目指す姿」による類型化を行ったものである点には留意が必要である。第1-4-12図は、目指す姿の類型別に、海外市場への販売実績の有無を見たものである。

これを見ると、「〔1〕グローバル型」の企業のうち、半数近くはまだ海外への販売をできていないことが分かる。

2 類型別に見た小規模事業者の実態

続いて、小規模事業者についても同様に、目指す姿の類型別に分析を行っていく。

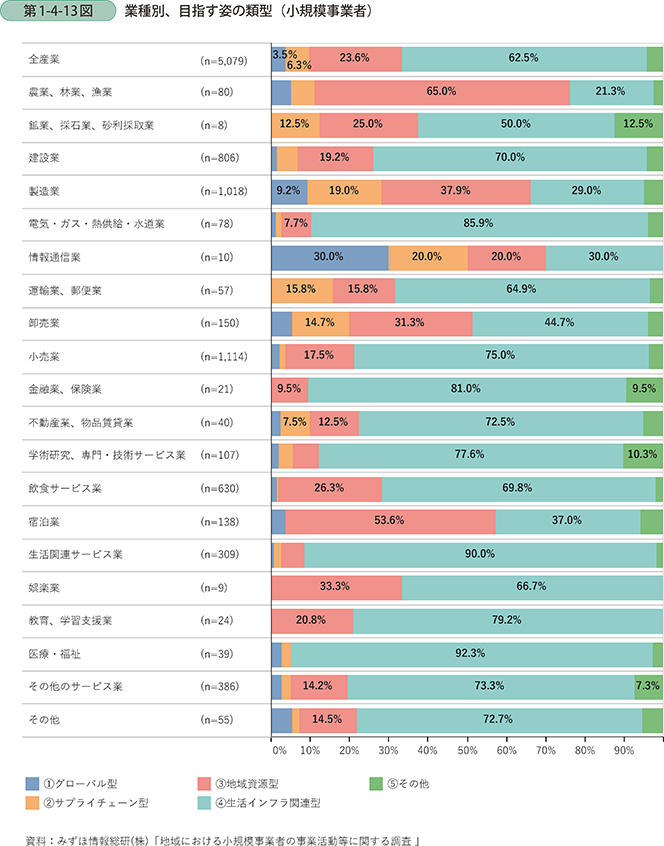

第1-4-13図は、小規模事業者における、各企業の目指す姿として最も近いものについて確認したものである。

これを見ると、全体の分布は、「〔4〕生活インフラ関連型」と回答した企業が62.5%と最も多く、次いで、「〔3〕地域資源型」が23.6%、「〔2〕サプライチェーン型」が6.3%、「〔1〕グローバル型」が3.5%となっている。

業種別に見ると、「〔1〕グローバル型」を目指す企業の割合が高いのは「情報通信業」、「製造業」、「〔2〕サプライチェーン型」を目指す企業の割合が高いのは「情報通信業」、「製造業」、「運輸業、郵便業」、「卸売業」、「〔3〕地域資源型」を目指す企業の割合が高いのは「農業、林業、漁業」、「宿泊業」、「製造業」、「〔4〕生活インフラ関連型」を目指す企業の割合が高いのは「医療・福祉」、「生活関連サービス業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「金融業、保険業」という結果になっている。

また、第1-4-7図と比較すると、中小企業に比べ、小規模事業者では「〔3〕地域資源型」、「〔4〕生活インフラ関連型」の割合が高くなり、地域や住民生活との密接性を重視する企業の割合が高いことが分かる。

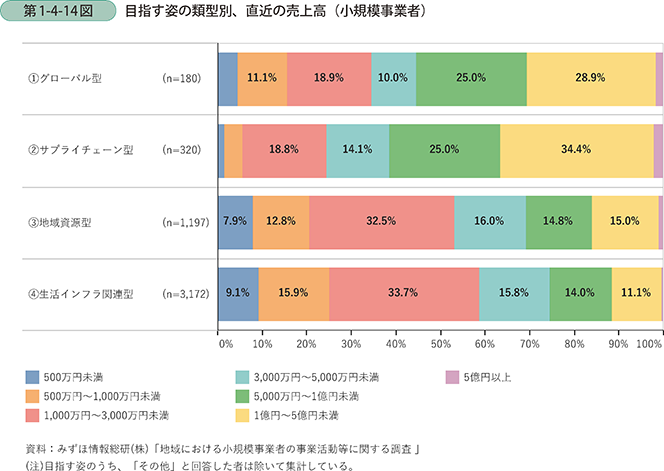

第1-4-14図は、小規模事業者の目指す姿の類型別に、直近の売上高の水準を確認したものである。

これを見ると、売上高が1億円以上の企業割合が最も高いのは「〔2〕サプライチェーン型」であり、次いで「〔1〕グローバル型」となっている。他方、「〔3〕地域資源型」、「〔4〕生活インフラ関連型」では、売上高3千万円未満の企業が半数以上となっている。また、「〔4〕生活インフラ関連型」では、売上高1千万円未満の企業の割合が25.0%と四つの類型の中で最も高い。

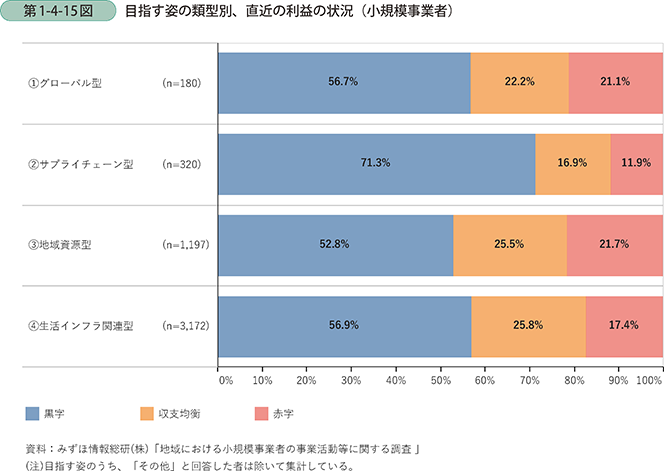

第1-4-15図は、小規模事業者の目指す姿の類型別に、直近の利益の状況を確認したものである。

これを見ると、「〔2〕サプライチェーン型」では、「黒字」と回答した企業の割合が71.3%と最も高くなっている。他方、「〔3〕地域資源型」では、「黒字」と回答した企業の割合が最も低く、「赤字」と回答した企業の割合が最も高くなっている。

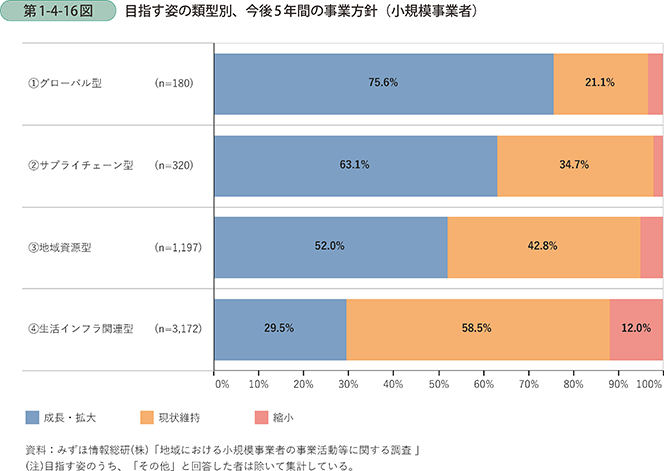

第1-4-16図は、小規模事業者の目指す姿の類型別に、今後5年間の事業方針を確認したものである。

これを見ると、「〔1〕グローバル型」が最も成長意欲が高く、「成長・拡大」と回答する企業の割合が75.6%となっている。これに対して、「〔4〕生活インフラ関連型」では、「現状維持」と回答する企業の割合が58.5%となっている。

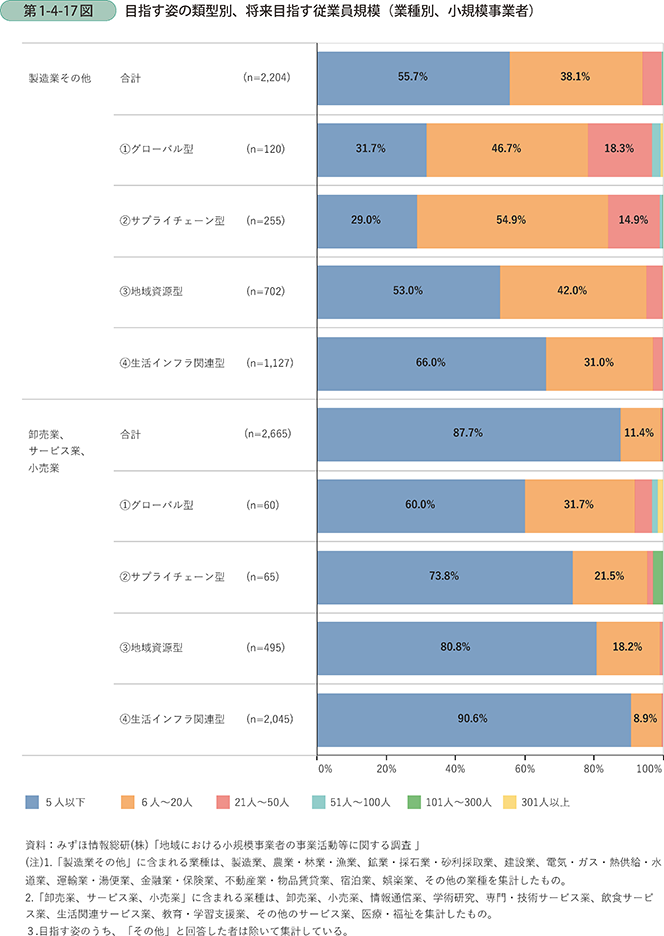

第1-4-17図は、小規模事業者の目指す姿の類型別に、将来目指す従業員規模を確認したものである。中小企業基本法では、常時使用する従業員の数として、「製造業その他」では20人以下、「卸売業」、「サービス業」、「小売業」では5人以下を小規模事業者として定義していることを踏まえ、ここでは業種別に見ていく。

これを見ると、「製造業その他」の小規模事業者の93.8%は、将来的にも従業員数20人以下の小規模事業者として事業を行っていく意向であることが分かる。一方で、目指す姿の類型別に見ると、「〔1〕グローバル型」、「〔2〕サプライチェーン型」では、中規模企業(従業員数21人以上)への成長意向を有する企業の割合が相対的に高いことが見て取れる。

また、「卸売業」、「サービス業」、「小売業」の小規模事業者の87.7%は、将来的にも従業員数5人以下の小規模事業者として事業を行っていく意向であることが分かる。一方で、目指す姿の類型別に見ると、「〔1〕グローバル型」では40.0%、「〔2〕サプライチェーン型」では26.2%、「〔3〕地域資源型」では19.2%の企業が、中規模企業(従業員数6人以上)への成長意向を有していることが分かる。

以上で見てきた四つの役割・機能を果たし、我が国の経済・社会を支える企業の事例として、「〔1〕グローバル展開をする企業」について事例1-4-1、「〔2〕サプライチェーンでの中核ポジションを確保する企業」について事例1-4-2、「〔3〕地域資源の活用等により立地地域外でも活動する企業」については事例1-4-3、「〔4〕地域の生活・コミュニティを下支えする企業」について事例1-4-4を紹介する。

事例1-4-1:株式会社マスダックマシナリー

「日本ならではの『どら焼機』で、海外展開を実現した企業」

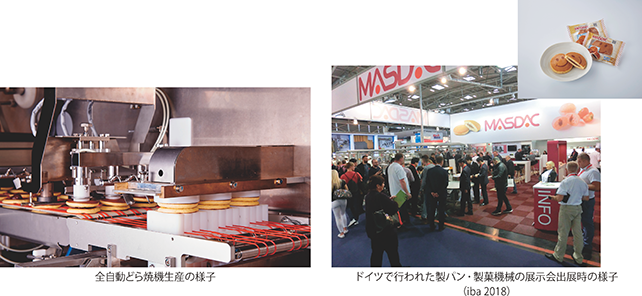

埼玉県所沢市の株式会社マスダックマシナリー(従業員170名、資本金1億円)は、食品機械の開発・設計・製造・販売・メンテナンスを行う企業である。2000年代からは海外での販路拡大を進めており、2007年には社名を新日本機械工業からマスダック(英名ではMASDAC)に変更し、2019年に専業部門として分社化された。

同社では「最初に菓子ありき」を理念とし、1957年の創業時から機械に合わせて菓子を作るのではなく、職人のこだわりの菓子を再現できる機械を開発してきた。開発当初のどら焼機は生地を焼くだけの機能であったが、餡の絞り出し機能の拡張、菓子を反転させる機能の拡張、コンパクトタイプの開発、異物混入防止のための部品点数の大幅な削減など、利用者のニーズに応えるために製品改良を重ねてきた。その間には、他社の参入もあったが、職人のこだわりを再現できる機械の開発に成功した企業は少なく、多くが撤退していった。結果、同社の主力製品である、どら焼機で、国内シェア90%以上を占めるまでになった。

1990年代後半のバブル崩壊後の景気低迷期、菓子メーカーの設備投資抑制のあおりを受け、同社の業績も悪化。リストラの断行や大口顧客との関係強化により苦境を乗り切る中、同時に、増田文治社長は、「成熟した国内市場に依存すると再び危機が到来しかねない。海外は国内よりはるかに菓子市場が大きい。」と、突破口として海外に目を付けた。2002年にパリでの製パン・製菓・同機械関連の展示会に出展し、海外ではなじみのない餡の代わりにチョコを使用したどら焼を会場で配り、同社の機械を「サンドイッチパンケーキマシン」として展示したところ、「有りそうで無かった」と大きな反響を得た。翌年以降も各国の製パン・製菓機械関連の展示会に出展を続けるとともに、世界各国で食品機械の販売を行う代理店と組んで販路開拓を進めた。並行して、欧州では大量生産へのニーズやCEマーキング認証など機械の安全性へのニーズが高いことから、それらに対応できるよう製品の改良を重ねた。同社のどら焼機の海外シェアはほぼ100%で、現在では、販売先は約40か国に拡大し、海外売上高比率も約2~3割となり同社の重要な収益源となっている。

同社では、中小企業の海外進出には言葉や経験の壁があるが、複数社が共同で進出することで、抵抗感を減らすことができると考え、国内の製パン・製菓関連企業との海外展示会への共同出展にも取り組んでいる。「国内市場は今後縮小していくので、グローバルに市場を考えることが重要となる。今後は、他社も含め業界全体で海外経験を重ね、輸出を増やしていきたい。」と増田社長は語る。

事例1-4-2:株式会社中山製作所

「日本ブランドの腕時計のサプライチェーンを支える中核企業」

千葉県佐倉市の株式会社中山製作所(従業員国内10名・海外300名、資本金3,000万円)は、腕時計のリュウズ、ボタンといった外装品の製造を中心とした精密部品メーカーである。腕時計の外装品部品については、同社と同等の品質を実現できる競合他社も少ないことから、国内の有力時計メーカーにとって、サプライチェーンに欠かせない中核企業となっている。

同社は、1951年の創業当初はムーブメントなどの腕時計の内装品製造を手掛けていたが、製造体制再編から、1954年に主要取引先からの提案で、外装品製造にかじを切った。当初は取引先数に限りがあったが、顧客の急な要望などに対するタイムリーな対応が可能な小回りの利く体制の構築や、スキルの高い技術スタッフによる顧客ニーズへの柔軟な対応で実績を残し、複数の国内有力時計メーカーに販路を拡大していった。また、同取引先との部品の共同開発にまで入り込み、関係を深めていった。さらに、1994年からは取引先の海外進出に合わせて、香港、中国に工場を構えた。日本から派遣した技術スタッフが、現地で指導を行い、海外であっても取引先が要求する品質を実現した。こうした取組を行う中で、サプライチェーンの中核企業としての地位を確立していった。

腕時計の外装品事業は安定した受注量が期待できる一方で、大幅な売上げ増加は期待できないため、同社では1985年後半頃から、更なる事業拡大に向けて、光通信用コネクタ部品や食品関連部品などの精密部品の製造にも参入している。腕時計の外装品事業で培ってきた高い技術力と実績を基に、新たな取引先を構築し、精密部品事業は、現在では同社の売上高の3割を占めるほどまでに成長した。

世界の時計マーケットにおける日系メーカーのシェアは決して高くはなく、スイスなど欧州の時計伝統国を追いかけているのが現状である。今後、同社は引き続き、国内時計メーカーの重要なサプライヤーとして、高級グレード商品の部品製造を通じ、取引先の業績拡大と日本の時計業界の発展に向けた一層の貢献を目指す。「技術先進国であることが日本の製造業にとって重要であると認識している。技術スタッフの更なるスキル向上や次世代への技術承継に継続して取り組み、技術大国日本を盛り上げていきたい。」と同社の飯田順一社長は語る。

事例1-4-3:大髙商事株式会社

「地域資源を活用し、他社がまねできない商品を開発することで、業績を回復した企業」

沖縄県那覇市の大髙商事株式会社(従業員10名、資本金3,000万円)は、機械メーカーの一次代理店として沖縄県を中心に産業機械・建設機械・農業機械の販売を行う傍ら、地産素材を活用したアスリート向けウェアなどのスポーツ用品や健康食品の販売事業にも携わる卸売事業者である。

同社は1959年の創業以降、機械器具・工具、土木資材などの卸販売を中心に扱っていたが、1987年に沖縄で開催された国民体育大会をきっかけにスポーツ用品の取扱いを開始し、事業を拡大させてきた。しかし、同業他社の増加に伴い価格競争が激化する中、ここ数年、業績が厳しい状況となっていた。商社という業態の価値低下を感じていた同社社長の中村裕二氏は、他社にはまねできない自社オリジナル商品の開発を目指し、2016年春に中村社長を中心とするプロジェクトチームを立ち上げた。

広告会社での勤務経験があり、スポーツ業界に人脈を有していた中村社長は、沖縄県がキャンプの誘致やプロチームとの連携などを通じたスポーツツーリズム促進に注力する方針であることも踏まえ、同社のスポーツ用品事業の成長可能性に目を付けた。チームでの検討の結果、既に一定の認知度を得ていた「かりゆしウェア」に、「スポーツ」という新たな付加価値を加え、「伝統工芸品×スポーツウェア」のコラボ商品を開発してはどうかというアイデアが生まれた。従来の沖縄の伝統的な織物・染物は、機能性が求められるスポーツウェアとはかけ離れていたが、大手スポーツメーカーの特許技術やデザイナーの力を借り、機能性も持ち合わせたこれまでにない商品の開発に成功した。

従来、主に事業者向けに販売を行ってきた同社は、一般消費者へのPRに苦労したが、サッカーチーム「沖縄SV」とコラボレーションし、同チームの選手や、選手兼監督を務めるサッカー元日本代表の高原直泰氏に同社ウェアを着用してもらうことで飛躍的に知名度を向上させ、沖縄県から県外・海外へも販路を広げていった。また、値段を高価格帯である15,000円に設定し、数量限定販売を行うことで、プレミア感を演出する工夫も行った。

こうした取組により、スポーツ関連事業は社内でも大きな割合を占める事業にまで成長し、同社全体としても、業績回復を達成した。現在は、沖縄の天然資源であるアセロラを用いたスポーツドリンクの開発を始め、新たなスポーツ関連商品の開発を進めており、アスリート支援・スポーツ振興の取組を続けている。

「既存事業に固執するだけでは変わらない。新規ビジネスはチャレンジをすることで生まれていく。活用できる資源にも目を向けながら、事業を創造していくことが重要である。」と中村社長は語る。

事例1-4-4:吉野川タクシー有限会社

「地域の人々の移動を支えることを目的に、顧客に寄り添う新たなサービスを提供する企業」

徳島県徳島市の吉野川タクシー有限会社(従業員16名、資本金600万円)は、徳島市川内町に本社を構えるタクシー会社である。同社の近藤洋祐社長は、祖父が代表を務めていた同社を27歳のときに事業承継。地域の人々の移動を支えることを目的に、「独創的なサービスにより、顧客に寄り添うイノベーションを社会に起こすこと」を理念に掲げて、新たなサービス開発やIT化に取り組んでいる。

サービス考案のきっかけは、近藤社長の家族や地域の住民の「声」であった。「妊産婦はできるだけ救急車は使わないように病院から指導されるが、徳島県は電車やバスなどの公共交通機関は使い勝手が良くない」、「タクシーは破水するおそれがあるため乗車を拒否されてしまう不安がある」といった声をきっかけに、近藤社長は妊産婦が安心して病院に通えるよう、妊産婦専用のタクシーサービス「マタニティタクシー」を考案した。同サービスは、安全性能の高い専用車両とヘルパーの資格を持つドライバーを特徴とし、登録制で24時間いつでも通常のタクシーと同じ料金で利用できる。安全のため、乗降時にドライバーが必ず手動でドアを開閉したり、必要に応じて防水シートを装着したりする心遣いなどが、利用者に大変好評である。また、「塾への送迎による道路や駅前近辺の渋滞が生じている」、「子どもの送迎に掛かる家族の負担を減らせないか」といった声をきっかけに、「キッズタクシー」を考案。同サービスは、複数の子供たちを相乗りさせて塾や習い事の送り迎えを行うものである。「送迎の負担が減って、仕事や家事がはかどるようになった」といった利用者の声も多い。また、妊産婦・子供向けのサービスをきっかけとして、吉野川タクシーのリピーターとなるケースもあり、通常のタクシー利用にもつながっている。

また、課題であった現場のIT化も近藤社長の就任で大きく進んだ。以前は社内の電話番が配車を行っていたが、効率の悪い配車が行われることもしばしばあった。そこで、近藤社長はタクシーの自動配車システムを開発した。同システムは、コールセンターが利用者から電話を受けると、最短距離にいるタクシーを自動で検出し、車内に搭載されたタブレット端末経由で通知することで、効率的・安定的な配車を実現するものである。こうした稼働率上昇に向けた取組により、同社では、一般的に給与水準が低いとされるタクシー業界において、他の業界と遜色ない給与水準を実現している。

「人口減少・少子高齢化が深刻な徳島で、事業を通して次世代の子供たちに徳島の魅力・徳島で暮らすことのすばらしさを発信し続けたい。そして、子供たちのなりたい職業にタクシー事業に関連するものが入るよう、また、社会的地位を上げられるよう頑張りたい」と近藤社長は語る。