第1部 令和元年度(2019年度)の中小企業の動向

第4章 中小企業・小規模事業者の多様性と役割・機能

本章では、我が国の中小企業・小規模事業者の多様性を示すとともに、期待される役割・機能に着目した四つの類型に分類し、その実態を明らかにしていく。

第1節 中小企業・小規模事業者の多様性

我が国の中小企業数は2016年時点で358万者となっている。近年、中小企業数は減少傾向にあるものの、我が国の企業数のうち99%以上を占める存在であることは変わらず、また、その姿は非常に多様である。

本節では、この中小企業の多様性について概観していく。

1 業種別・規模別1の内訳

1 ここでいう、「中規模企業」は中小企業基本法上の「中小企業者」に該当し、「小規模企業者」に該当しない企業を指す。

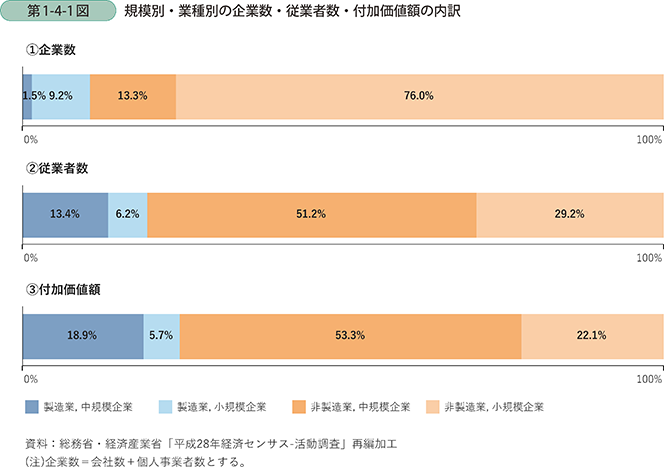

第1-4-1図は、業種別・規模別に見た、中小企業の企業数、従業者数、付加価値額の内訳である。

まず、企業数について確認する。これを見ると、中小企業の約9割が非製造業であるのに対し、製造業は約1割である。また、非製造業の小規模企業は全体の76.0%と最も多くの割合を占めているのに対し、製造業の中規模企業は全体の1.5%の存在である。

次に、従業者数について確認する。従業者数で見ると、全体の約8割が非製造業であり、製造業は約2割であることが分かる。また、中規模企業の従業者数(製造業・非製造業合計)は全体の64.6%となっており、企業数で最も多くの割合を占めていた非製造業の小規模企業は、従業者数で見ると約3割となっている。

最後に付加価値額について確認する。付加価値額で見ると、全体の75.4%が非製造業であり、製造業は24.6%となっている。また、中規模企業が生み出す付加価値額(製造業・非製造業合計)は72.2%、小規模企業が生み出す付加価値額(製造業・非製造業合計)は27.8%となっている。

2 資本金・常用雇用者数別に見た企業分布

次に、資本金・常用雇用者数の観点から、中小企業の多様性を確認する。中小企業基本法では、資本金と常時使用する従業員の数を基準として、中小企業の範囲を定義している。ここでは、資本金と常用雇用者数を一定の基準で規模別に区分し、この定義内における企業の分布状況を確認していく。

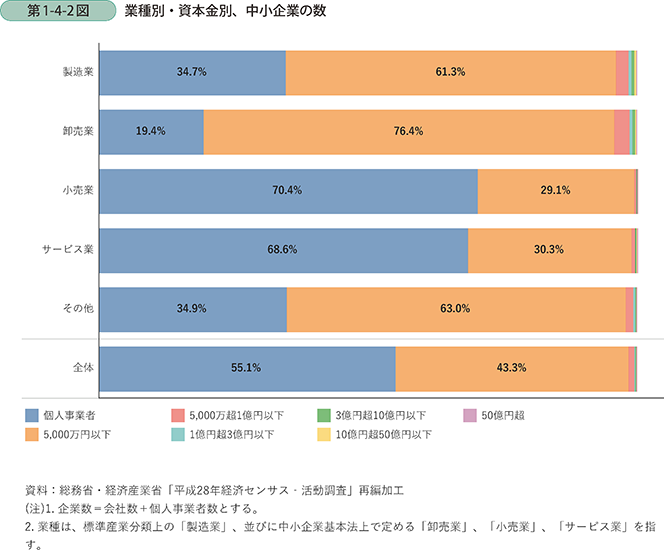

第1-4-2図は、資本金規模別の企業分布を業種別に見たものである。

これを見ると、いずれの業種においても、資本金5,000万円以下の企業及び個人事業者が大半を占めていることが分かる。

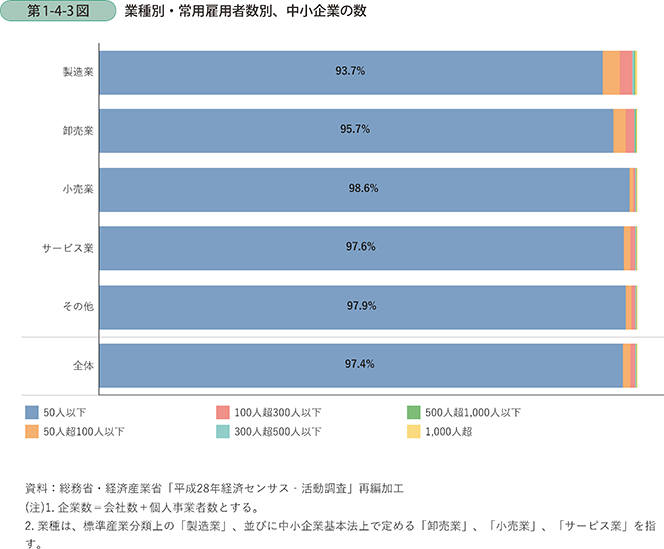

第1-4-3図は、常用雇用者数の規模別の企業分布を業種別に見たものである。

これを見ると、いずれの業種においても、常用雇用者数50人以下の企業が大半を占めていることが分かる。

3 売上高と企業規模の関係

最後に、売上高と企業規模の関係について見ていく。一般に、売上高と企業規模との間には相関関係があると考えられている。ここでは、総務省・経済産業省「平成28年経済センサス-活動調査」のデータを用いて、中小企業における売上高と資本金、常用雇用者数の関係を、財務省「平成28年法人企業統計年報」のデータを用いて、売上高と総資産の関係を業種ごとに確認していく。

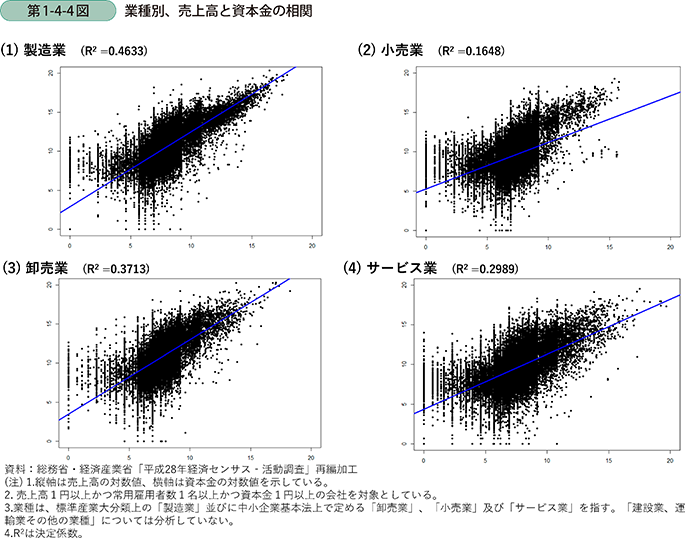

第1-4-4図は、売上高と資本金の関係を見たものである。

これを見ると、いずれの業種でも正の相関は見られるものの、決定係数は必ずしも高くなく、資本金規模が同程度の企業であっても売上高のばらつきは大きいことが分かる。

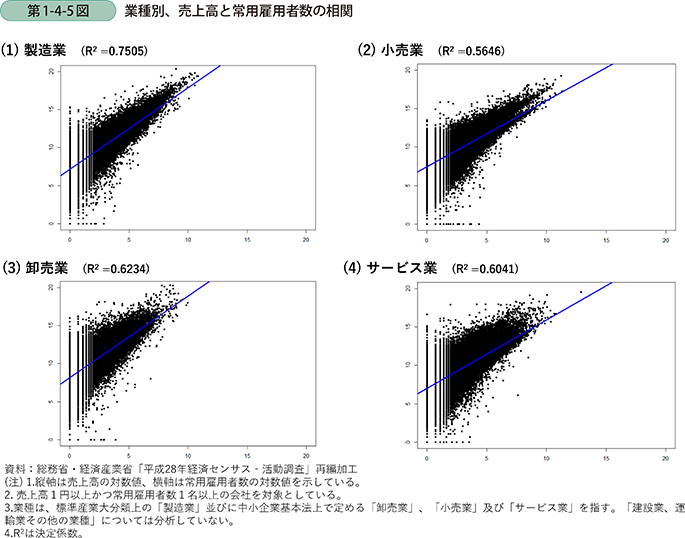

第1-4-5図は、売上高と常用雇用者数の関係を見たものである。

これを見ると、常用雇用者数が少ない企業では、売上高に大きなばらつきが見られるものの、規模が大きくなるほど売上高のばらつきが収束していくことが分かる。また、第1-4-4図と比較すると、資本金規模よりも常用雇用者数の規模の方が、売上高との決定係数が高いことが分かる。

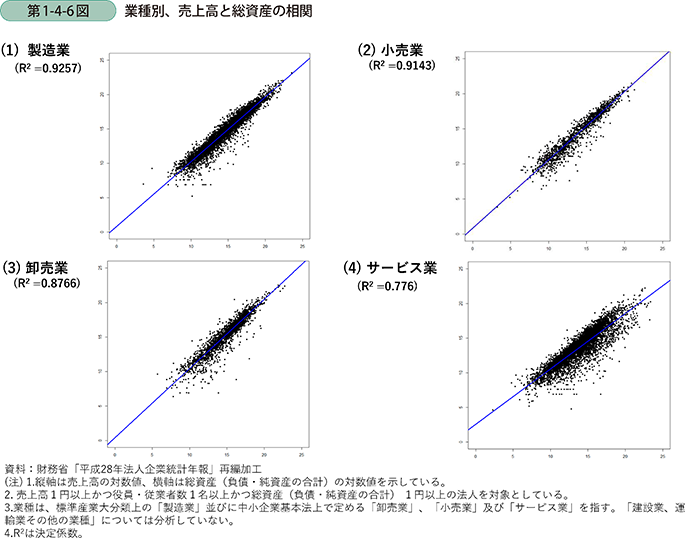

第1-4-6図は、売上高と総資産の関係を見たものである。

これを見ると、総資産と売上高の間には、強い相関があることが分かる。