第1部 令和元年度(2019年度)の中小企業の動向

第1章 中小企業・小規模事業者の動向

第3節 人手不足の状況と雇用環境

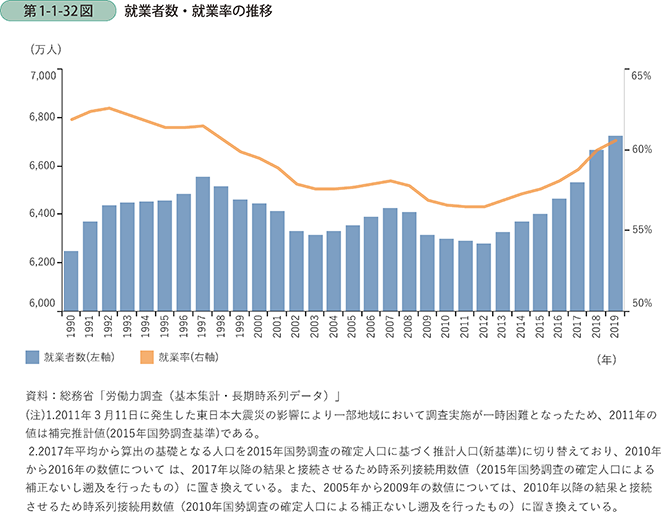

昨今、人口が減少傾向にあるとともに、生産年齢人口が減少していることにより、人手不足が深刻化している。本節では、人手不足の状況と雇用環境について概観するとともに、中小企業における働き方改革への対応状況について見ていく。

始めに、我が国の人口の推移と年齢別構成比について確認する(第1-1-31図)。我が国の人口は2008年をピークに、2011年以降は減少が続いている。また、この傾向は将来にわたって継続すると見込まれ、2065年には8,808万人になるものと推計されている。

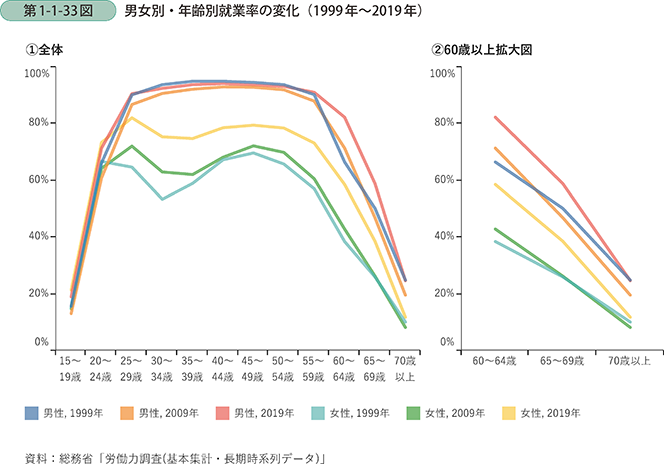

第1-1-32図は、就業者数と就業率の推移を示したものである。就業者数は2013年以降、7年連続で増加している。また、就業率についても2012年を底に上昇を続けている。

第1-1-33図は、就業率の10年ごとの変化を性別及び年齢別に見たものである。女性の結婚・出産期に当たる年代に一旦就業率が低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するというM字カーブについて、M字の谷の部分が浅くなってきており、全体としても女性の就業率が上昇している。また、60歳以上の労働者層についても就業率が上昇している。このように、我が国全体としての生産年齢人口が減少する中で、女性や高齢者の労働参加が着実に進んでいることが分かる。

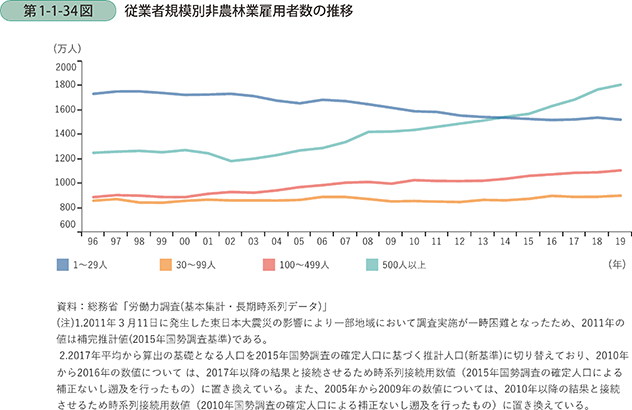

続いて、企業の雇用状況について見ていく。第1-1-34図は、従業者規模別の非農林業雇用者数の推移を示したものである。従業者規模30人未満の事業所の雇用者数は減少傾向で推移している一方、従業者規模100人以上の事業所の雇用者数は増加傾向で推移している。

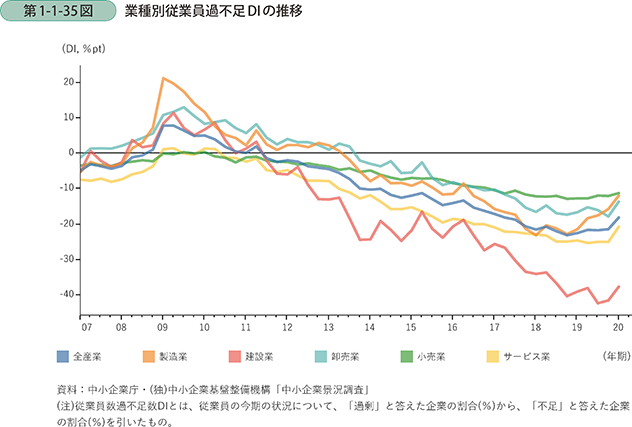

第1-1-35図は、中小企業の人手不足感について業種別に見たものである。2013年第4四半期に全ての業種で従業員過不足DIがマイナスになり、その後も人手不足感は強まり続け、足元では改善が見られるものの、人手不足感は依然として強いことが分かる。

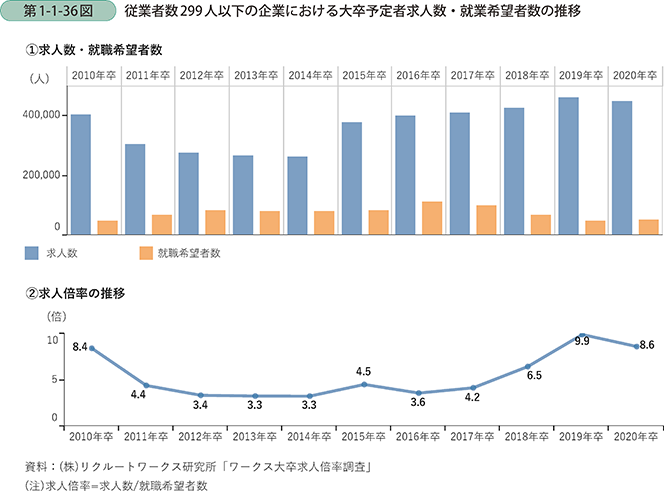

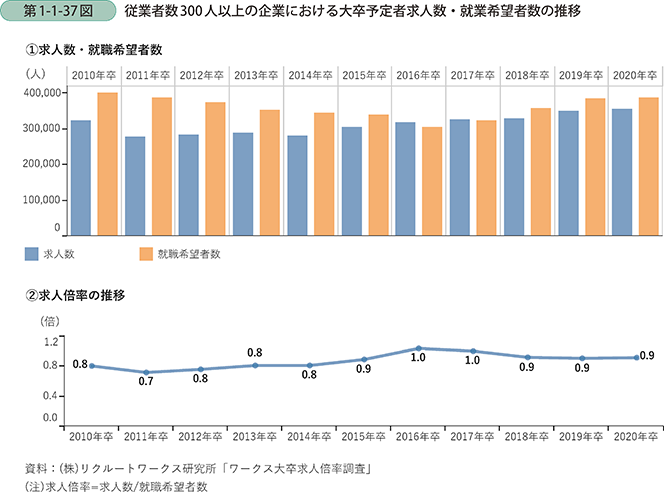

続いて、企業の人材確保の状況について見ていく。第1-1-36図及び第1-1-37図は、従業者規模別に見た大卒予定者の求人数及び就職希望者数の推移である。まず、従業者数299人以下の企業については、求人数の減少と就職希望者数の増加により、足元の求人倍率は2019年卒の9.9倍から2020年卒の8.6倍と低下したものの、依然として高水準となっている。一方で、従業者数300人以上の企業については、足元の求人倍率は横ばいだが、求人倍率が1倍を下回っており、求人数より就職希望者が多い状況が続いている。

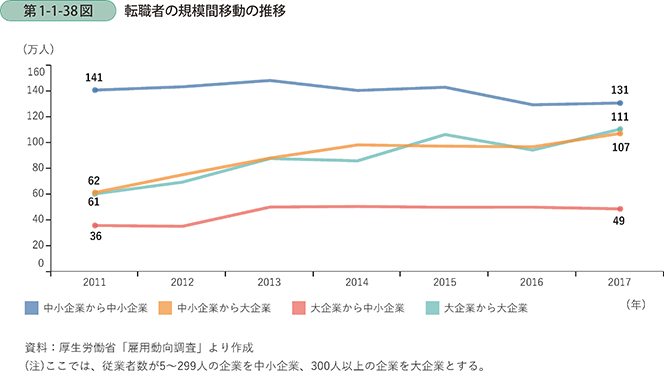

第1-1-38図は、転職者数の推移について、前職と現職をそれぞれ中小企業と大企業に分けて示したものである。これを見ると、大企業から中小企業への転職者数は横ばいで推移している一方で、中小企業から大企業への転職者数は増加傾向となっている。

ここからは、(株)帝国データバンクが「令和元年度取引条件改善状況に関する調査等事業2」において実施したアンケートの結果を利用し、中小企業の人手不足の状況について詳しく見ていく。

2 本アンケートの詳細については、2020年版中小企業白書第2部第3章第3節の注釈21を参照されたい。

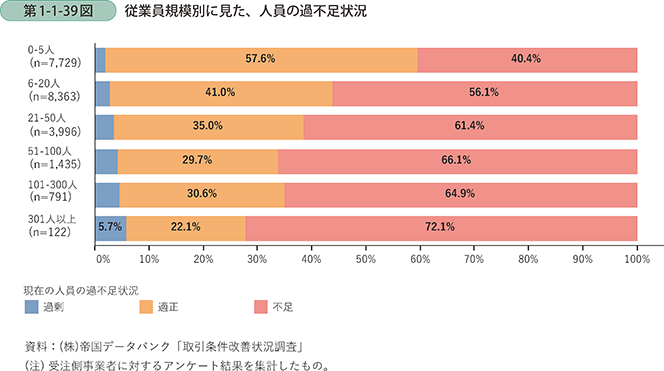

第1-1-39図は、従業員規模別に人員の過不足状況を確認したものである。これを見ると、従業員規模が大きい企業ほど、人員が「不足」している企業の割合が高くなる傾向にある。

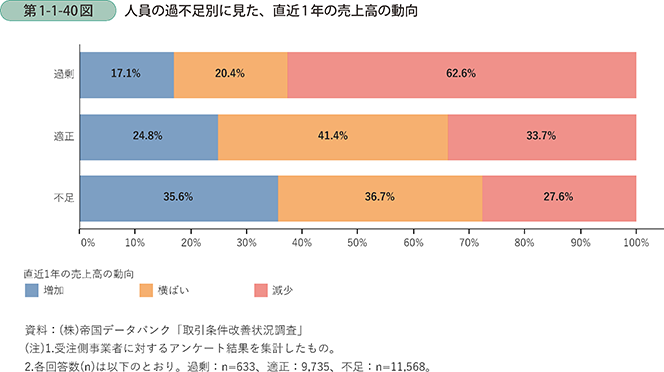

第1-1-40図は、人員の過不足別に見た、直近1年間の売上高の動向である。これを見ると、人員が「不足」していると回答した企業において、直近1年の売上高が「増加」した企業の割合が最も高く、特に業績が拡大基調にある企業ほど人手不足にあることが分かる。

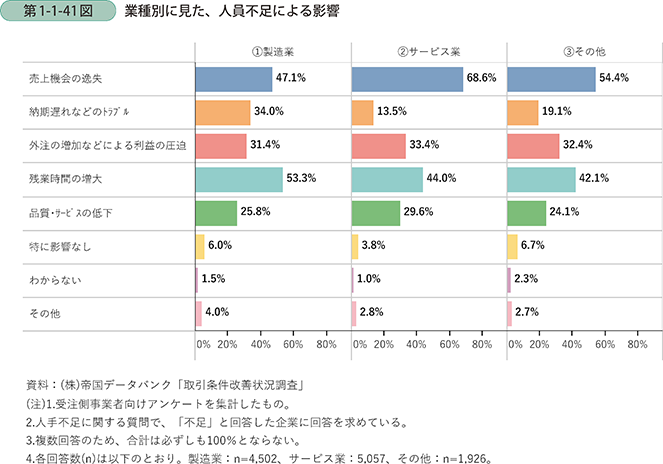

第1-1-41図は、業種別3に見た、人員不足による影響である。これを見ると、「〔2〕サービス業」、「〔3〕その他」において、「売上機会の逸失」と回答した企業の割合が最も高くなっている。その一方で、「〔1〕製造業」においては、「残業時間の増大」と回答する企業の割合が最も高くなっている。また、「〔1〕製造業」においては「納期遅れなどのトラブル」と回答した企業も34.0%存在している。

3 それぞれの業種に関する詳細は、2020年版中小企業白書第2部第3章第3節の注釈25を参照されたい。

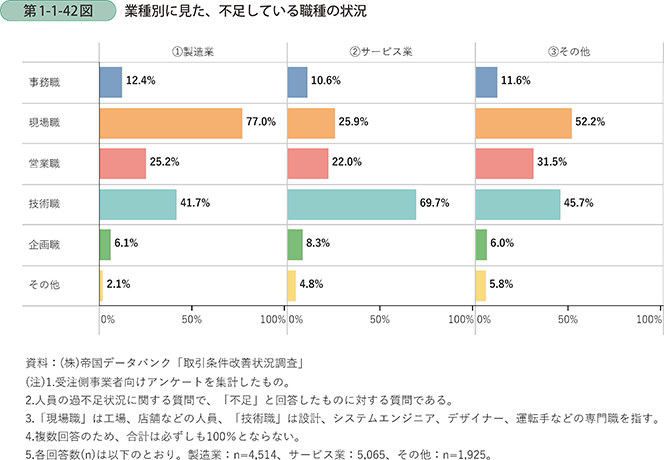

第1-1-42図は、業種別に見た、不足している職種の状況である。これを見ると、「製造業」においては「現場職」と回答した企業の割合が77.0%となっており、工場や店舗などでの働き手不足が深刻であることが分かる。他方、「サービス業」では、「技術職(設計、システムエンジニア、デザイナー、運転手などの専門職)」が不足しているという企業が69.7%と最も高い結果となっている。

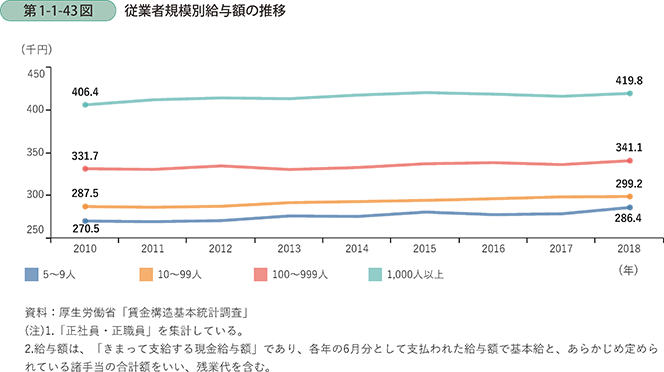

ここまでは、人手不足の状況について確認してきたが、続いて、労働者の雇用環境について見ていく。第1-1-43図は、従業者規模別の給与額の推移である。いずれの企業規模においても給与額は上昇しているものの、企業規模間で引き続き水準に開きが見られる。

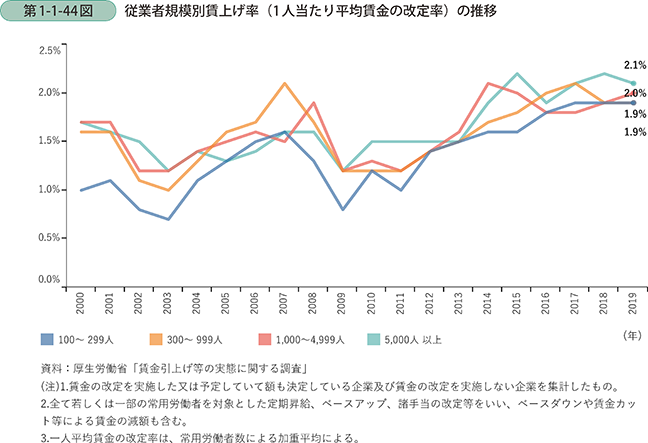

第1-1-44図は、従業者規模別の賃上げ率の推移を示している。これを見ると、299人以下の企業も足元では賃上げ率が上昇傾向にあるものの、おおむね300人以上の企業の賃上げ率を下回って推移しており、従業者規模による格差は引き続き拡大しているといえる。

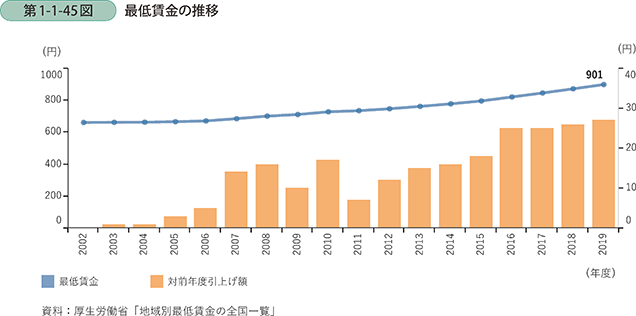

賃上げに関連して、最低賃金の推移を見ると、最低賃金は毎年引き上げられており、近年は引上げ幅も大きくなっていることが分かる(第1-1-45図)。

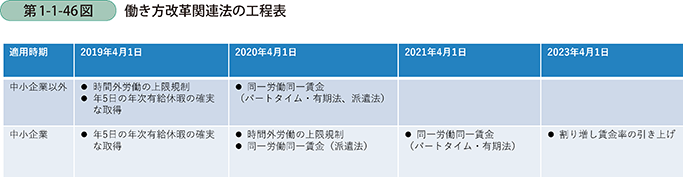

魅力的な職場づくりを行うことは、人手不足の解消に向けた有効な手段である。政府は2019年4月1日より「働き方改革関連法」を順次施行しており、全ての企業に対して労働環境の整備を促している。まずは、この「働き方改革関連法」のスケジュールを確認していく。

<働き方改革の工程表>

(1)時間外労働の上限規制

大企業は2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日から、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定することが義務付けられる。原則である月45時間を超えることができるのは、年6回までとなる。

(2)年5日の年次有給休暇の確実な取得

大企業・中小企業共に、2019年の4月1日から、使用者が、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者について、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させることが義務付けられた。

(3)同一労働同一賃金~雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保~

2020年4月1日から、同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差が禁止される(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年4月1日)。

(4)割増し賃金率の引上げ

大企業では既に施行されているが、中小企業でも、2023年の4月1日から、適用猶予措置が廃止され、月60時間を超える時間外労働について、割増し賃金率を50%以上とすることが義務付けられる。

上記で見たように、年5日の年次有給休暇の取得は、既に中小企業にも適用が開始されている。また、時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金についても順次適用が開始され、中小企業はこれらに対して着実に対応していくことが求められる。

ここからは、(株)帝国データバンクが「令和元年度取引条件改善状況に関する調査等事業」において実施したアンケートの結果から、上記で確認した働き方改革に対する取組状況を確認していく。

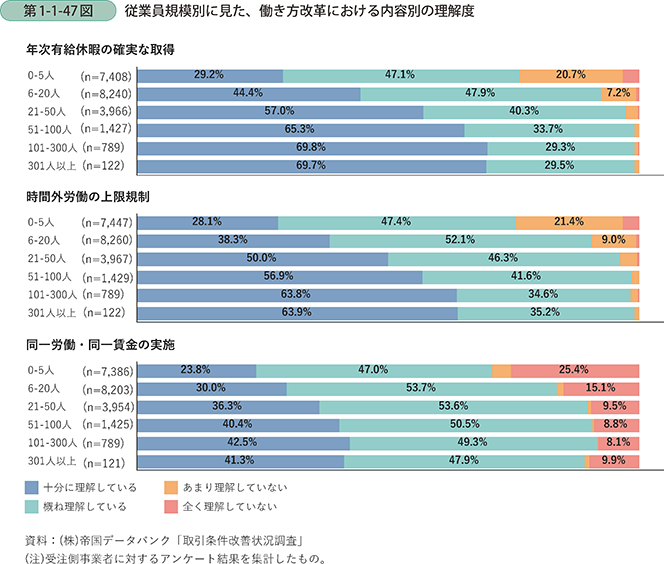

第1-1-47図は、従業員規模別に見た、働き方改革における内容別の理解度である。

これを見ると、働き方改革については、総じて一定程度の理解が得られていることが分かる。従業員規模別に理解度を見ていくと、従業員規模が小さい企業ほど、「十分に理解している」という企業割合が低下していく傾向にある。

また、既に施行されている「年次有給休暇の確実な取得」と「時間外労働の上限規制」に関しては、「全く理解していない」と回答した企業はほとんど存在しないが、今後施行される「同一労働・同一賃金の実施」に関しては、従業員規模が20名以上の中小企業でも約1割が「全く理解していない」状況にある。

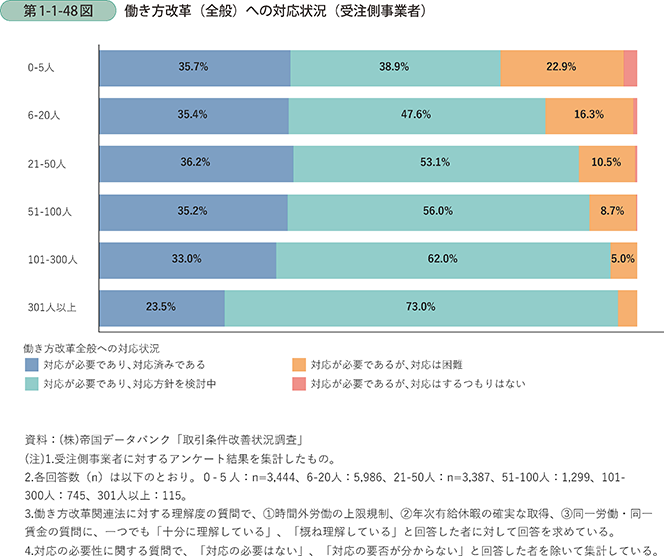

第1-1-48図は、従業員規模別に見た、働き方改革全般への対応状況である。

これを見ると、既に「対応済みである」と回答した企業の割合は、従業員規模300名以下の中小企業で3割を超える。他方、「対応は困難」と回答した企業の割合は従業員規模が小さいほど高くなる傾向にある。

以上に関連して、コラム1-1-1では、魅力ある職場づくりに取り組む中小企業の好事例及び働き方改革を後押しする支援策を紹介する。また、コラム1-1-2では、外国人材の受入れの状況について概観する。さらに、事例1-1-1と事例1-1-2では、今後更に期待される女性活躍の推進に取り組む企業の事例を紹介する。

コラム1-1-1

働き方改革の取組事例と中小企業への支援策

働き方改革は、働く人々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革である。

工程表で確認したとおり、2018年7月の働き方改革関連法の施行以降、中小企業においては、2019年4月から「年5日の年次有給休暇の取得義務」、2020年4月から「残業時間の上限規制」が適用され、2021年4月以降も「同一労働同一賃金」などの規制が、順次適用される。

本コラムでは、これらの規制に対し、創意工夫し、“魅力ある職場づくり”に取り組む中小企業の好事例及び働き方改革を後押しする支援策を紹介する。

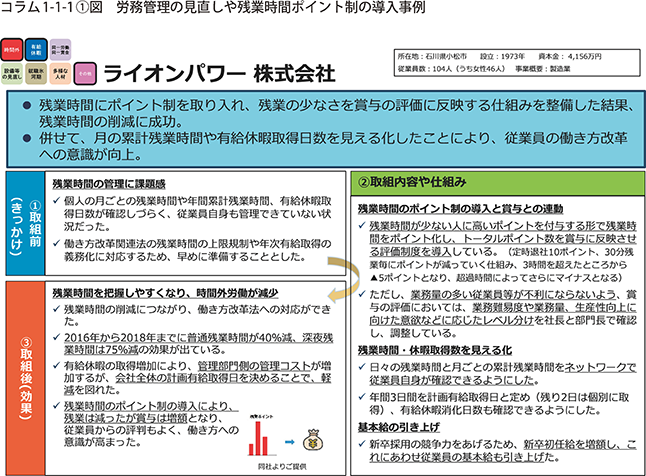

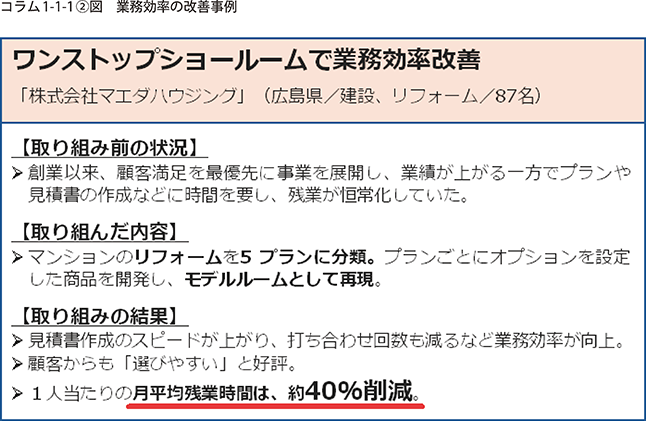

1.働き方改革の取組事例

残業時間や有給休暇取得日数の見える化、残業の少なさを賞与の評価に反映する仕組みの導入や商品のパッケージ化によるバックオフィス業務の効率化などにより、職場環境の大幅な改善に成功した企業もある。

資料:中小企業・小規模事業者の人手不足への対応事例

(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2020/200226jinzai.pdf![]() )

)

資料:シリーズ「働き方改革」の成功例

(https://www.mhlw.go.jp/content/000589176.pdf![]() )

)

2.働き方改革に取り組む中小企業への支援策

(1)補助金・助成金による働き方改革の取組支援

〔1〕生産性向上・業務効率化

中小企業生産性革命推進事業(平成30年度第二次補正予算及び令和元年度補正予算)において、設備投資等を支援する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業」、販路開拓に係る取組等を支援する「小規模事業者持続的発展支援事業」、付加価値向上に資するITツールの導入を支援する「サービス等生産性向上IT導入支援事業」、の3つの補助金を通じて、企業の生産性向上を支援している。

また、生産性向上に資する設備等の導入と賃金アップを実施した企業を支援する「人材確保等支援助成金」、生産性向上に資する設備・機器の導入等を行うとともに事業場内最低賃金を引き上げた企業を支援する「業務改善助成金」、生産性の向上を図りながら、労働時間の縮減等に向けた支援を行う「働き方改革推進支援助成金」等の助成金を通じた支援も行っている。

〔2〕魅力ある職場づくりや人材の育成支援

職業生活と家庭生活の両立支援等に取り組む企業を支援する「両立支援等助成金」、人材育成のための社員に対する訓練の実施や教育訓練休暇を付与する取組を支援する「人材開発支援助成金」、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組む企業を支援する「キャリアアップ助成金」等の助成金を通じて、企業の魅力ある職場づくりや人材の育成を支援している。

(2)専門家による相談対応

全国47都道府県に設置している働き方改革推進支援センターでは、働き方改革に係る相談対応を行うとともに、労務管理などの専門家が事業所への個別訪問等を通じたコンサルティング、出張相談会及びセミナー等を実施し、円滑な働き方改革の実施を支援している。

また、よろず支援拠点(全国47都道府県に設置)においては、働き方改革を含む経営上のあらゆる課題について、専門家が相談対応を行うほか、働き方改革推進支援センターとも連携し、セミナー等を実施している。

(3)下請等中小企業への「しわ寄せ防止」対策

大企業等の働き方改革により、下請等中小事業者が適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を受けることがないよう、厚生労働省や公正取引委員会と連携しつつ、しわ寄せ防止総合対策を行っている。

具体的には、下請中小企業振興法の「振興基準」について2018年12月28日に改正し、親事業者が働き方改革に関連して取るべき対応を明記した。また、2019年6月26日に「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への『しわ寄せ』防止のための総合対策」を策定し、大企業や労使団体等に要請・周知活動を行っている。

(4)働き方改革に役立つ情報の発信

中小企業庁と厚生労働省が連携し、中小企業団体や事業者団体等の様々な機関を通じて、関連支援策や相談窓口をとりまとめた「働き方改革支援ハンドブック」やパンフレット等を広く周知するとともに、働き方改革に取り組む中小企業の好事例を発信し、中小企業の働き方改革を後押ししている。

<参考>

-

中小企業生産性革命推進事業について

( https://seisansei.smrj.go.jp/ )

)

-

人材確保等支援助成金や業務改善助成金などの各種助成金について

( https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/joseikin_shoureikin/index.html )

)

コラム1-1-2

外国人材の受入れについて

全国的な人手不足が進む中で、外国人材の受入れについても注目が集まっている。2019年4月1日には「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律4」が成立し、外国人材を受け入れる体制の整備が進められている。

4 2018年12月8日成立

本コラムでは、このような環境の変化を踏まえ、(株)帝国データバンクが「令和元年度取引条件改善状況に関する調査等事業」において実施したアンケートの結果を利用し、中小企業における外国人材の受入状況について見ていく。

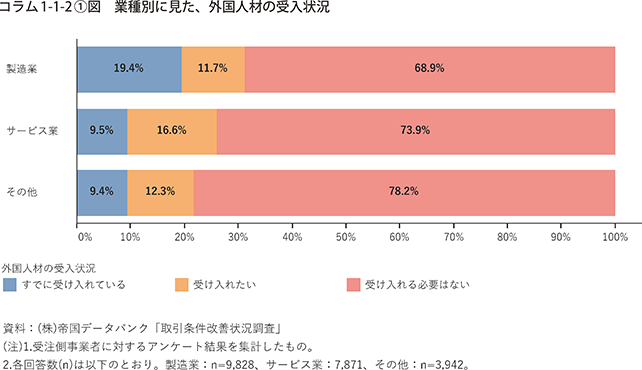

コラム1-1-2〔1〕図は、業種別に見た、中小企業における外国人材の受入状況である。

これを見ると、「製造業」において「すでに受け入れている」と回答した企業が約2割と最も高い。他方、「サービス業」、「その他」では「すでに受け入れている」企業は約1割となっている。

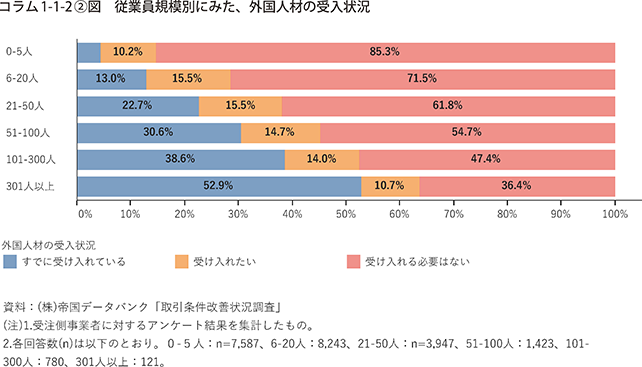

コラム1-1-1〔2〕図は、従業員規模別に、外国人材の受入状況について見たものである。

これを見ると、従業員規模の大きい企業ほど、外国人材を「すでに受け入れている」と回答した企業の割合が高まる傾向にあり、従業員規模が「301人以上」の企業においては、半数以上が「すでに受け入れている」という回答となっている。また、従業員規模が6人以上300人以下の企業では、約15%の企業が「受け入れたい」と回答している。

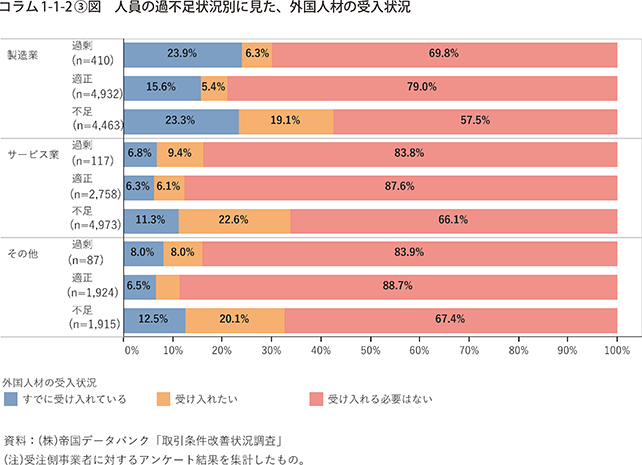

コラム1-1-2〔3〕図は、人員の過不足状況別に見た外国人材の受入状況である。

これを見ると、いずれの業種でも、人員が不足している企業で外国人材を「受け入れたい」とする企業が約2割存在しており、人手不足の解消策として、外国人材への期待がうかがえる。

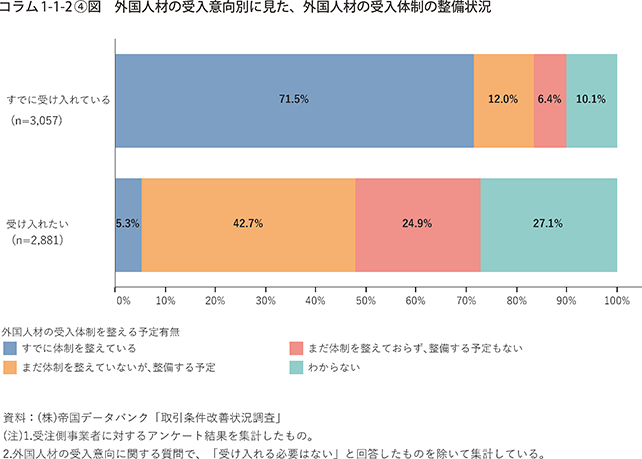

最後に、中小企業における外国人材の受入体制の整備状況について見ていく。

コラム1-1-2〔4〕図は、外国人材の受入意向別に見た、外国人材の受入体制の整備状況である。これを見ると、外国人材を「すでに受け入れている」企業の約7割は、「すでに体制を整えている」としている。これに対して、外国人材を「受け入れたい」企業では、受入体制を「すでに整えている」と回答した企業は5.3%で、「まだ体制を整えていないが、整備する予定」と回答した企業が42.7%となっている。また、「まだ体制を整えておらず、整備する予定もない」と回答した企業は24.9%という結果となった。

事例1-1-1:株式会社井口一世

「徹底した実力主義と職場環境の整備により、女性の活躍を推進する企業」

埼玉県所沢市の株式会社井口一世(従業員45名、資本金9,500万円)は、2001年創業の精密板金加工業者である。同社は、独自の板金加工技術による金属加工の「金型レス」化を武器に、顧客の初期費用の大幅な削減と開発期間の短縮を実現している。「既存技術にとらわれないものづくり」を目指す同社は、製造業では珍しく、従業員の約6割、管理職の約6割を女性が占めるなど、女性が活躍する場を提供している企業である。

現状では、毎年5名程度の新卒採用を行う同社であるが、創業当初は、製造現場は3K(きつい、汚い、危険)のイメージや、職人、理系、男性社会といったイメージも強く、人材確保が困難であった。そこで同社では、ものづくりの経験や技術の有無、性別を問わない採用方針への転換を行った。また、多様な人材に活躍の場を提供するため、実力主義に基づく平等な評価の徹底と、CADや検査技能の習得といったスキル取得など自発的な学びの推奨を行っている。さらに、少人数での事業運営のため、全従業員の「多能工(マルチスキル)化」にも取り組んでいる。

同社では、性別や年齢に関係ない平等な評価を徹底するために、全従業員共通のスキルマップを導入・活用している。これは、全従業員が「マルチスキル」となることを目標とする同社ならではの取組であり、職種に縛られないスキルの取得も評価の対象とされている。新しいスキルを取得するたびに、毎月昇給のチャンスが与えられるなど、従業員のモチベーション向上にもつながっている。また、職域を限定しない、個人の適性に合わせたジョブローテーションも実施するなど、マルチスキル化による強い組織作りを目指している。

実力主義を徹底した結果、パートから正社員に登用され、育児休暇を経た後に役員に昇格した女性社員も誕生している。この役員の存在は、育児休暇の取得や時短勤務にかかわらず、平等に評価されている実例として、社員のモチベーション向上に寄与しているという。また、マルチスキル化が進んだことで、残業時間(所定外労働時間)の削減にも成功。2016年度は月平均35時間だったものが、2019年では23時間となっている。そのほか、休暇も取りやすくなり、急な家庭の事情による早退や遅刻にも柔軟に対応できるようになったという。

また、女性が働きやすい職場環境の整備にも注力している。事業所の設計に当たってはラボをイメージした白を基調とした内装にし、工場内の段差を低くするなど女性の体格を考慮したデザインも心掛け、清潔感のあるトイレや更衣室も整備。保育施設の設置も検討中だという。さらに制度面では、育児休業からの復職支援や、社内SNSを活用した残業時間の見える化にも取り組んでおり、ワーク・ライフ・バランスの向上を推進している。

同社の井口一世社長は、「年齢や職種にとらわれず、常に向上心を持って学習する姿勢を社員に求めている。『世界のだれもできないことをしよう、世界一になろう』をスローガンに、社員とともにものづくりを極めていきたい。」と語る。

事例1-1-2:株式会社博進堂

「女性の活躍を推進し、新たなアイデアの創出につなげる企業」

新潟県新潟市の株式会社博進堂(従業員148名、資本金3,000万円)は、新潟や東北及び関東地方など約3,000校に対して、ストーリー性の高い学校アルバムを提供する総合印刷会社である。近年は、本業の印刷業のほかにも、企業向け研修や人材教育事業にも進出している。

企画部署の女性従業員の発案によるカレンダーがロングセラー商品となるなど、同社の商品開発においては、女性目線のアイデアが欠かせないものとなっている。他方、女性管理職が家庭と仕事を両立し活躍できる環境を整備するためには、卒業シーズンに向けた繁忙期となる2~3月の長時間労働を是正する必要があった。

そこで、同社では、「トルネード人事」と呼ばれる独自の人事制度を導入し、業務の繁閑差に合わせた柔軟な部署間異動による業務の平準化を図った。また、同制度の下、閑散期における計画的な人事異動を通じて、他部署・他の製造工程の理解度向上を図り、多能工化によるワークシェアリングを推進。併せて、設備投資による生産効率の改善などにも取り組んだ。こうした取組の結果、繁忙期の残業時間は導入前と比較して20%削減することに成功。また、現在の育休取得率は男女ともに100%となり、出産・育児による退職者はほとんどいないという。なお、2016年には、県内3番目の企業として「プラチナくるみん認定」5を受けている。

5 「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けるもの。「くるみん認定企業」のうち、より高い水準の取組を行った企業が、一定の要件を満たした場合、必要書類を添えて申請を行うことにより、優良な「子育てサポート」企業として厚生労働大臣の特定認定(プラチナくるみん認定)を受けることができる。

また、同社では上記の労働環境整備に加え、女性向けのキャリアコンサルティングにも注力している。同社は、女性従業員の結婚・出産・育児とキャリア形成との両立に向け、外部専門家を招聘した研修等の機会を積極的に設けている。さらに、2017年には、新潟市によるワーク・ライフ・バランス実現に向けたコンサル派遣制度を活用し、女性従業員のみで構成される「チームBIANCA」を発足。新規プロジェクトの企画・提案や商品開発から次世代の育成まで、幅広いテーマで活動を展開しており、同チームの活動成果として、介護施設向けのアルバムといった新規事業も実際に生まれている。

同社の執行役員を務める辻慶子氏は、「アルバムのさらなる価値と可能性を探りつつ、女性従業員を含む多様な人材が活躍できる場を用意することで、様々な新しいアイデアを生み出していきたい。」と語る。