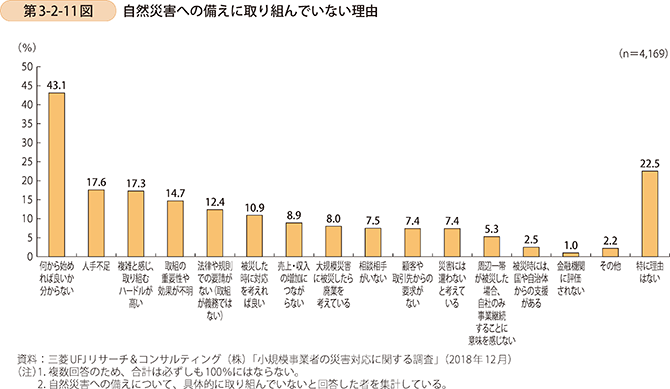

4 自然災害への備えに取り組んでいない理由

第3-2-11図は、自然災害への備えに取り組んでいない事業者について、その理由を示したものである。最も回答が多いのは「何から始めれば良いか分からない」であり、「人手不足」、「複雑と感じ、取り組むハードルが高い」と続いている。このように、災害への備えについてのノウハウが不足しがちな小規模事業者においては、取り組むに当たっての心理的ハードルも高いと推察され、こうした事業者に対しては、周囲の関係者が支援を行うことが効果的な可能性がある。他方、「法律や規則での要請がない」、「顧客や取引先からの要求がない」といった他律的な要因がないために取り組まないとする回答や、「被災した時に対応を考えれば良い」、「災害には遭わないと考えている」といった回答も一定数存在しており、災害への備えの必要性について一層の啓発の余地があると考えられる。

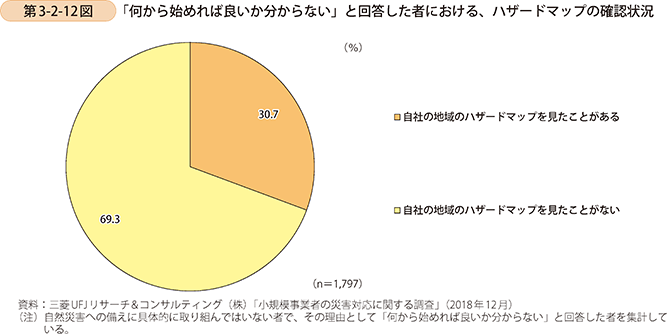

第3-2-12図は、前掲第3-2-11図で「何から始めれば良いか分からない」と回答した者における、自社の地域のハザードマップの確認状況を示したものである。「何から始めれば良いか分からない」と回答した者のうち、ハザードマップを見たことがある者の割合は30.7%にとどまり、約7割の者がハザードマップを確認していないことが分かる。仮に、ハザードマップ上で被災リスクのある事業者が事前対策を行わなかった場合、災害発生時に大きな事業上の被害を受ける恐れがある。ハザードマップは国土交通省のホームページ2や各地方自治体などで公開されており3、容易に見ることができる。自然災害対策を考えるには、まずは、ハザードマップを確認することから始めるのが良いといえよう。

2 詳細は、コラム3-2-1を参照。

3 ハザードマップが整備されていない地域もある旨に留意が必要である。

コラム3-2-2

自然災害に対する防災・減災のための事前対策例

自然災害の発生時において被害を軽減させ、小規模事業者におけるその後の事業継続につなげるためにも、事前に対策を講じておくことは重要である。他方、自然災害への事前対策の種類は多岐にわたり、対象とする自然災害の種類によって備えの内容も異なることなどから、具体的にどのような取組を行えば良いか判断のつかない事業者も存在すると考えられる。

2018年11月から中小企業庁にて開催された、「中小企業強靱化研究会4」における中間取りまとめでは、自然災害の種類ごとに、効果的と考えられる具体的な事前対策の例を示している。

4 頻発する自然災害等に対し強靱な中小企業経営を確保し、中小企業の事業継続のために必要な官民の取組について検討するために設置・開催。2018年11月より、5回の研究会を経て、中間取りまとめを行い、「中小企業・小規模事業者強靱化対策パッケージ」として、中小企業の防災・減災対策を加速化するための総合的な取組についてまとめている。

詳細は、(http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/kyoujin/190131torimatome.htm)を参照。

災害全般に関する対策

- ハザードマップを確認し、自社の拠点が立地する場所について、地震、水災(含む土砂災害)、高潮などのリスクを把握する。

- 標語を策定し、従業員の目に触れる場所に掲示する。

- 建物の修繕計画を策定し、運用する。

- 事前防災マニュアルを策定し事前に確認する。<災害のピークから逆算した時間軸での対策を策定、発動する基準の明確化>

- 対応マニュアルの整備、事前の確認<避難場所の確認、安否連絡・確認方法の統一、発災時の出社ルールの明確化、設備の安全な停止方法の確認、緊急時の対策の優先順位付け>

- 事業継続計画(BCP)を策定する。

- 策定した防災計画・事業継続計画に基づき、訓練を定期的に実施する。

- 訓練実施後、振り返り・改善を実施する。

- 重要データについて、複製する。

- 被災後も顧客や取引先と連絡を取り続けることができる。

- 自社の拠点ごとに事業運営に必要な電力量及び停電の影響を把握し、必要に応じて自前で非常用発電機を準備する。

-

気象情報・防災情報の獲得ソース(※)を把握し、定期的にチェックし、自社の防災・減災対策に活用する。

※主な気象情報・防災情報の獲得ソース-気象庁HP(各種気象情報、警報等)、国土交通省HP(ハザードマップポータル、川の防災情報等)、各自治体の防災ポータルサイト等 -

常備しておくべき資機材・備蓄品を列挙し、常備する。

例:<施設・収容品防護用>土のう・止水板・排水ポンプ・防水シート・バケツ・パレット(保管品の嵩上げ用)等

<人命安全確保用>ヘルメット・長靴・手袋・懐中電灯・雨合羽・ゴムボート・担架・拡声器・トランシーバー等

<事業継続・帰宅困難対応>非常用発電機・非常食・飲料水・非常用トイレ・毛布・簡易間仕切り等

<その他>配置図(建物や設備、保管品の設置場所が示されたもの)・危険箇所図(危険箇所が図面に示されたもの) - 既存のリスクファイナンス策(保険・共済等)について、補償内容(災害ごとの補償の有無や補償額等)の十分性を確認し、必要に応じて見直す。

- 発災後の資金需要を予想し、「資金ショートを起こさない」という観点で、既存のリスクファイナンス策の有効性を確認し、必要に応じて見直す。

- 過去の災害による自社拠点の罹災歴を把握し、同種災害の発生頻度や事業への影響度等から、防災・減災対策の優先度を決めて対策を実行する。

- 拠点別に獲得可能なプッシュ型の災害予報情報を常に確認し、各拠点又は本社主導でそれら災害予報情報を有効活用する態勢を整備する。

- 代替品の早期調達が困難な生産設備・部品を特定し、大規模自然災害発生時の早期復旧に向けた事前対策を生産設備メーカーや取引先と協力して策定する。

- 緊急時対策の本社・各拠点間の情報伝達・対策実施状況や十分性のチェックを行える通信インフラ(web会議システム、安否確認システム等)を事前に特定・整備しておく。

-

災害発生時の状況・情報(※)を都度記録する態勢を整え、そうした災害が再発する前提で次の災害への事前対策にいかす。

※気象状況(降水量、風速、震度等)、各拠点の状況(水深、積雪量、地盤状況等)、被害の状況(物的被害、休業損失等)

地震に関する対策

- 自社の拠点の建物について、耐震性を確認する。

- 耐震が不十分な建物について、中長期的な建物耐震化計画を策定する。

- 帰宅困難者向けの備品を用意する。

- ライフライン途絶に備えた機器(非常用発電機、衛星携帯電話)を準備する。

- 照明やつり天井など、吊りものの落下対策を実施する。

- 感震ブレーカーを設置する。

- 感震装置について、定期的な動作試験を実施する。

- ボイラーや火気設備に感震機を設置し、自動停止機能を備える。

- 被災時における事業を継続するに当たっての代替施設の確保ができる。

- ラックへ設備等を保管する場合は、基本的に下段から保管するように徹底されている。

- 設備機械・什器等が床面に固定されている。高所の重量物を下ろす。

水災に関する対策

- 想定浸水深より低い位置にある開口部(通気口など)を止水処置する。

- 敷地外周にコンクリート塀などを設置し、敷地内に水が流入しないようにする。

- 敷地内の周囲より窪んでいる箇所に商品などを保管・仮置きしない。

- 排水溝を定期的に掃除する。

- 建物出入口等の開口部に防水板を設置する。

- 重要設備周囲に防水堤を設け、周りを囲う。

- 重要設備の架台を高く作り、上方へ持ち上げる。

- 事業継続に欠かせない建物や、設備・在庫品の保管場所を嵩上げする。

- データサーバーや重要書類の保管庫を上階へ移動させる。

- 設備ピット下部に釜場を作り、排水ポンプを設置する。

- 受変電設備を嵩上げする。又は、周囲に防水堤を設ける。

- 排水溝・排水管の径を拡大する。

- 水と接触することにより発火するおそれのある危険物(アルミ粉末、マグネシウム粉末等)が浸水しないよう、上階に保管する。

- 有害物質(重金属等)、劇物(硫酸等)、油類等が浸水により流出しないような保管方法や保管場所を取る。

- 止水板、土のう、水のう、吸水マット、発電機などの水災対策資機材を備蓄する。

- 気象庁HPその他気象情報を入手し、確認する。(特に台風シーズンは1日1回以上)

- 雨漏り箇所の確認・対策を実施する。

- 潮位の状況について、気象庁のHPで確認ができるよう、URLを確認。

- 民間気象予報会社のアラート配信サービスを活用する。

- 直前対策が整ったら、安全な場所へ避難する。

資料:中小企業庁「中小企業強靭化研究会中間取りまとめ」(2019年1月)より