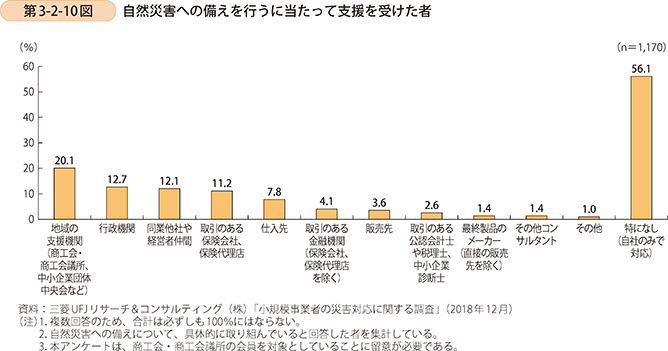

3 自然災害への備えを行うに当たって、支援を受けた者

第3-2-10図は、小規模事業者が自然災害への備えを行うに当たって支援を受けた者を示したものである。「特になし(自社のみで対応)」の回答割合が56.1%と最も高くなっているものの、「地域の支援機関(商工会・商工会議所、中小企業団体中央会など)」、「行政機関」を始めとした周囲の関係者の支援を受けている者が一定数存在することが分かる。

事例3-2-6:サーマル化工株式会社

「支援機関の力を借りてBCPを策定し、災害時でも従業員・会社を守る体制を構築した企業」

埼玉県戸田市のサーマル化工株式会社(従業員8名、資本金1,000万円)は、1967年に設立された、熱処理加工業を手掛ける企業である。同社の熱処理は、一般的な真空炉ではなく水素炉を用いた加熱・冷却で、金属の性質・強度の調節を行う点が特徴である。水素炉を用いた焼鈍(やきなまし)には高い技術力が求められるため、専業メーカーは同社を含めて国内に10数社しか存在しない。

2010年、石井孝徳社長は偶然新聞でBCPの記事を目にし、小規模事業者の策定実績が非常に少ないことを知った。しかし、同社では水素炉を用いた熱処理に水素ガスなどを使用し、炉の内部が約1,000℃の高温に達するため、災害時に万が一のことが起きてはいけないという強い危機感を持つようになった。

そこで、公益財団法人埼玉県産業振興公社の、BCP策定のためのコンサルタント派遣制度を活用し、取組を開始した。コンサルタントは月に1度、計9回来社し、石井社長はその指導に沿ってBCPの検討を進め、同年中に完成した。細部まで作り込まれた同社のBCPは、大手企業にも参考にされているという。

BCPには、従業員や取引先の緊急連絡先を明記したほか、災害発生後の安否確認方法、従業員の避難タイミング及びその方法、被害が大きい場合の取引先との納期交渉の進め方などが時系列で書かれている。2011年の東日本大震災では同社でも震度5強の揺れがあったが、従業員の安全を迅速に確保できたほか、BCPに記載されていた連携先企業と即座に連絡を取り、双方の無事を確認することができた。また、工場内で未固定のガスボンベが倒れて窓ガラスが割れてしまったため、その反省をいかし、現在は全てのガスボンベをチェーンで固定して地震に備えている。

BCPの策定は、自社の経営課題を洗い出すことにもつながる。実際、同社のBCPでは、加入している損害保険の補償内容を整理して記載することで、保険内容の見直しをスムーズに実施できた。

同社は現在、若手従業員を中心にレジリエンス認証取得に向けた準備を進めている。石井社長は、「経営者として、災害時にも従業員の生命・財産を守る責任がある。また、従業員の生活の糧となる会社を守るためにも、事業継続は不可欠である。BCPは企業規模の大小によらず、策定するのが当たり前である。」と語っている。

事例3-2-7:協和ACI株式会社

「事業承継も視野に入れた、広義のBCP策定に取り組んでいる企業」

山梨県上野原市の協和ACI株式会社(従業員20名、資本金300万円)は、50年近く同市に根ざしながら、プラスチック製品の成形加工及び各種二次加工分野において、高い精度と多品種少量のものづくりを強みに事業を拡大している企業である。

2011年3月に発生した東日本大震災の際、同社は被災しなかったが、関東一円に広がる同社の取引先からBCPの策定状況について尋ねられることが増え、杉本信一社長はBCP策定の必要性を強く感じるようになった。また、杉本社長は、今後も地域との関係を大切にしながら雇用面などに貢献し、事業を継続していくためにも、後継者の育成も大きな課題と感じていた。そのような中、2012年に上野原市商工会の経営指導員からBCPの説明を聞いた際、BCPは、この課題の解決に向けた第一歩となり得ると考え、策定を決意したという。

当時、山梨県商工会連合会は、中小企業自身でBCPが策定できるよう、中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」を必要最低限に絞り込んだ「山梨県版BCP策定支援マニュアル」を独自に作成し、それを基に専門家と経営指導員による研修会を行っていた。同社は、この研修会を活用したいと考え、杉本社長と、子息である杉本郷専務の2人で参加した。

元々、事業承継ができないこともリスクの1つとして捉えていたが、後継者が経営者と同じ情報・認識を持つことができるよう、事業承継に必要な情報をこの機会に全て整理するべきとの助言を専門家から受けた。その結果、同社のBCPでは、6年後を目標として後継者に事業を承継するという目標も設定し、経営に必要な情報(資産情報、加入している保険など)を整理し、全て記載することとした。これを後継者とも共有したことで、承継に向けて円滑に準備を進めることができたという。

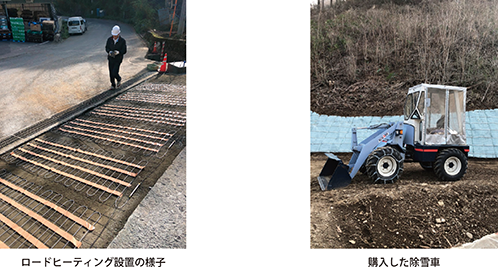

平成26年豪雪の際には、交通機関が麻痺し、物流機能が寸断する中、BCPを発動することで、従業員の安否確認などを適切に行うことができたほか、工場の状況を顧客へ迅速に伝え、必要な調整を行うことができた。さらに、この雪害の経験をいかし、凍結防止のためのロードヒーティングや、除雪車の導入といった設備投資を進め、事業継続に係る環境整備に努めているという。

杉本社長は、「BCPは一般的には災害時における事業継続のためのものだが、より広義の事業継続には、事業を承継していくことも含まれる点を忘れてはならない。また、事業を継続するためには地域との協力関係も不可欠であり、地域貢献の視点も忘れずに経営を行っていきたい。」と語る。

事例3-2-8:あけぼの会(静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合女性部)

「宿泊客の安全確保のため、知恵を出し合い災害対策に取り組む女将たち」

静岡県静岡市のあけぼの会は、旅館業界の向上発展を目的に1995年に設立された、静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合女性部の通称である。同組合に所属する710施設の組合員のうち、静岡県内における家族経営から中規模の旅館・ホテルの約80名の女将で構成されている。あけぼの会では、会員である女将が主体となって、宿泊業に関する研修会や交流会などの運営に取り組んでいる。

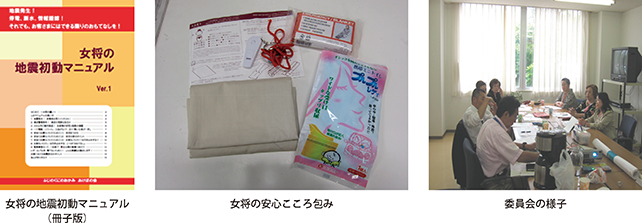

静岡県では東海地震の発生が懸念されているため、もともと会員の自然災害に対する危機意識は高かったが、2009年8月に発生した駿河湾地震をきっかけに、当時のあけぼの会会長の稲葉きみ江氏(ホテル鞠水亭)の提案で、地震などの災害対策に関する研修会を開催することになった。同年9月の研修会では災害対策の専門家が講師を務め、その助言を基に「女将の地震初動マニュアル(冊子版)」を1年以内に策定することになった。

会長を中心に検討委員会を作り、専門家からマニュアルのひな形や項目などの情報を得ながら、10回以上の検討を経て、2010年8月にマニュアルを完成させ、全組合員に配布した。このマニュアルでは、女将たちの最大の懸念点であった宿泊客の安全確保が最優先事項として掲げられ、災害発生直後に女将がいつ・どこで・何をすべきかが示されているだけでなく、可能な場合は、災害直後に宿泊客に温かいお茶を提供し、心を落ち着けてもらうといった、女将らしいもてなしの心も反映されている。

2016年には、危機意識の風化を防ぐため、女将たちが発案した災害用キット「女将の安心こころ包み」を開発することも決めた。普段はポーチサイズだが、広げると風呂敷サイズになり、切込みに沿って裂くと包帯としても使用できる布に、緊急時における宿泊客の誘導用の笛など、持ち歩き可能な災害対策用品が包まれている。

なお、あけぼの会では、県内外で上記マニュアルや災害用キットに関する説明会を行い、各地での災害への意識向上につなげている。

組合の事務局長は「単体の小規模事業者では難しいことでも、事業特性が異なる県内の女将が組合として集まり、知恵を絞ったことで、どのような宿泊施設でも使えるマニュアルや災害用キットの開発に結び付いた。今後は、近年増加している外国人宿泊客への災害時の対応や、次世代の若女将たちが災害対策に取り組むための環境整備に邁進したい。」としている。

事例3-2-9:全国芽生会(めばえかい)連合会 石巻芽生会

「東日本大震災の教訓をまとめた冊子を通じて、全国の料理店の災害対策を支援する団体」

全国芽生会連合会は、料理店の若手経営者による任意団体であり、約450名の会員から構成されている。会員相互の親睦を深め、料理業などの研鑽を通じて日本料理の振興と伝統文化の高揚発展を図っている。宮城県の石巻芽生会は、全国32ある地区組織の1つであり、家族経営による店舗を中心に5店の会員から構成されている。

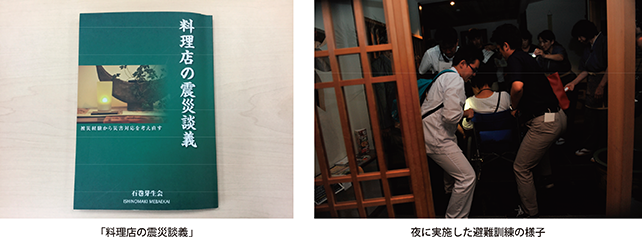

2011年3月の東日本大震災に伴い発生した津波により、当時、石巻芽生会に所属していた料理店全てが全壊した。石巻芽生会では、その被災から再建までの経験を無駄にせず、全国の芽生会の会員における今後の震災対策に役立てたいと考えた。

防災の取組は、個々の店舗ではできなくてもグループならできることがあるという思いから、専門家も交えて議論し、災害時に判断材料になる基本的な考え方をまとめた冊子「料理店の震災談義」を作成した。これには、〔1〕各事業主が災害時に何を考えどのように行動し、それをどう評価したか、〔2〕各店舗の被災から再建までのプロセスと、事業再建のための支援制度、〔3〕被災経験を通じて感じた必要な事前対策、などが記されている。また、特に混乱が生じやすい夜の営業時間に従業員が適切に避難誘導できるか検証するため、石巻芽生会が所属料理店で避難訓練を実施し、新たな気付きや反省点を書き加えた。

全国の料理店での災害対策に役立てるため、「料理店の震災談義」を3,000部作成し、全国芽生会連合会の会員に配布した。2016年の熊本地震では、被災した会員が、復旧・復興のために冊子を有効活用できたという。さらに、噂を聞いた首都圏の他の飲食店団体の要請により、石巻芽生会の協力のもと避難訓練が実施されており、活動が全国の飲食業界へと広がっている。

石巻芽生会の阿部司会長は、「小規模な事業者が集まり話し合うことで、ノウハウが集約され、事業所単独では解決できない問題を克服できることが分かった。今後も、避難訓練を積み重ねてノウハウを蓄積し、全国展開できるように取り組みたい。」と語る。

事例3-2-10:おかやまローカルアソシエイト(OLA)

「商工会議所・商工会・中央会・よろず支援拠点・県の交流組織」

岡山県のおかやまローカルアソシエイト(OLA)は、2012年9月に設立された交流組織である。当時の岡山県の商工会議所、商工会、中央会の青年部のトップが、「組織の垣根を越えて岡山県の青年実業家や中小企業の後継者に横串を通したら、岡山県はもっと面白くなるのではないか」と話し合ったことが設立につながった。既存の産学官連携よりも広範な交流を目指して「岡山の楽しい産・学・官・農・民ネットワーク」として創立し、年2回程度の定例会開催を継続している。岡山県の若手経営者及び後継者が中心ではあるが、県外からの参加者もあり、最近では官公庁の職員の参加もある。定例会の実行委員長をより若い経営者に引き継ぐという方針で運営しており、最近では高校生や大学生の参加もあって、回を重ねるごとに参加者の職種や世代の多様性が増している。時期や開催地にもよるが、定例会の参加者は250~350名程度であり、これまでに13回開催され、顔なじみが増える機会になっている。

この「なんとなく知り合い、つながっている」というネットワークは、平成30年7月豪雨災害の初期対応や復興支援にも有効に機能した。震災直後、県内外から多くの支援者が被災地にやってきたが、現場で大きな混乱は生じなかったのは、なんとなく知っているという相手が多く、円滑にコミュニケーションができたためだという。その後の復興支援では、商工会青年部連合会や商工会議所青年部の有志らが、収益金を県に寄付する目的でTシャツを作製するという取組が生まれた。企画の立案も絵柄の考案も、全て青年部の若手経営者及び後継者が主導して行ったものである。2018年12月には「第13回OLA in 矢掛」が被災地で開催され、豪雨災害をテーマに被災地の現状周知や復興の現状、中小企業防災・減災投資促進税制の創設などが取り上げられた。

岡山県よろず支援拠点のチーフコーディネーターの鈴鹿和彦氏も設立時からOLAに関わっている。同氏は「OLAは規模も大きく、若いこれからの経営者が多い点が特徴だと感じている。OLAでは定例会の他に経営学や中小企業施策の勉強会も行われており、弱いつながりから強いつながりまで、様々なネットワークを広げることに寄与している。」と語る。