3 まとめ

以上、本節ではフリーランス起業家の取引実態と、本章で定義する起業家によるフリーランス活用実績と活用意向について分析を行ってきた。

まず、フリーランス起業家を個人年収を軸に区分すると、個人年収が高い方が取引者数が多く、主な取引先の従業員規模も大きい傾向にあることが分かった。

次に、起業家によるフリーランスの活用については、実績として約4割の起業家が活用実績を有し、活用意向についても約4割の起業家が今後の活用に関心を示す結果となった。また、成長意向型起業家の方が、安定志向型起業家に比べて活用意向が高いことも分かった。他方、活用したことのない者は、フリーランスの探し方や、その費用対効果、業務遂行能力などの情報不足により生じるものを課題・懸念として挙げていることが明らかになった。

事例2-2-8:株式会社ベジタル

「経営課題の解決に多様な外部専門家の知見を活用し成長する企業」

群馬県前橋市の株式会社ベジタル(従業員1名、資本金300万円)は、移動出店型のスープショップの運営と妊婦向けのスープなどの企画販売をする企業である。

代表の宮川修一氏は、大学院修了後に外食産業に就職し、商品開発や製造技術を担当したが、より顧客の顔が見える仕事がしたいと起業に関心を持つようになった。

しかし、経営ノウハウがない中で、いきなり会社を辞めて起業することはリスクが高いと判断し、2011年に副業として起業。開業費用は寸胴なべやテント購入の約5万円。勤務先の休日を活用して、屋外イベントでの規格外の野菜を使ったスープの販売から開始した。

その後、妻の妊娠をきっかけに、妊婦向け食品がマーケットにあまりない事に気付き、妊婦向けスープの開発に着手した。商品コンセプトのみではあったが展示会で商社や通販会社などにプレゼンをすると好評を博し、事業化を確信できたため、勤務先を退職し、2015年に法人化に踏み切った。

開発に際しては、管理栄養士の監修や産婦人科病院の協力、独自に実施した3,000人へのアンケートデータ、地元のよろず支援拠点からのデザインや知的財産に関する助言を基にして、約6か月間をかけて主力商品「マタニティスープ」の開発に成功した。

一方、販売当初はインターネット通販に絞っていたため、1年ほどは売上が伸びず資金面で苦労した。その後、インターネット通販が軌道に乗ると卸売業者への販売にも進出したが、業界慣習に明るくないために闇雲な営業に走ってしまい、苦戦を強いられた。

そこで宮川氏は、スポットコンサルティングのマッチングプラットフォーム「ビザスク」21を用いて、営業職の勤務者やギフト業界の経営者など、販売を本業にしている専門家2名への相談を実施。その結果、適切な提案先やその業界の慣習などの業界ノウハウ・知見を得ることで、成約できることが増えていった。

21 「ビザスク」は東京都目黒区に所在する株式会社ビザスク(従業員76名、2013年10月サービス提供開始)が運営する、幅広い業種・業態のビジネスパーソンを擁したスポットコンサルティングのマッチングプラットフォーム。企業や個人の経営上の課題に1時間単位で助言を依頼することが可能。

現在は、国内大手通販事業者のカタログへの商品掲載も決まり、さらに海外との商談も進んでいる。今後従業員を採用する局面では、製造や配送などの業務は提携先に任せ、商品企画などのコア業務に人員を集中させられる企業にしていきたいという。

「専門知識に基づく助言も然ることながら、実務家から業界の生きた知見や情報を得られることは、起業家にとって大変有益である。」と宮川氏は語る。

事例2-2-9:株式会社スペースRデザイン

「フリーランスを『コントリビュート社員』として活用し、人材・組織・事業の成長を図る企業」

福岡県福岡市の株式会社スペースRデザイン(従業員9名、資本金1,000万円、以下、「同社」という。)は、吉原住宅有限会社(従業員5名、資本金500万円)の二代目代表取締役である吉原勝己氏が、60年以上経過したビンテージ不動産を再生・プロデュースする事業を独立させ、2008年に設立した企業である。また、同氏は、地方で不動産再生に取り組む若手人材を支援する事業も関係会社で手掛けている。

同社の事業は、不動産のハード面のリノベーションだけでなく、入居者同士の交流を促し、コミュニティを醸成するソフト面も含めたデザイン・コンサルティングを行う点に特長を有している。当該事業は先行者がいないため、事業を成長・成功させるためには人材の成長が不可欠であり、人材育成が最重要の経営課題となっている。

そうした中で、同社では、現在を第二創業期と位置付け、社員が自身の成長に留まらず、社員同士が互いに連動することで組織として成長することを目指している。この目標を実現するために、専門知識を有するフリーランスなどを「コントリビュート社員」と称して活用している。コントリビュート社員は、労働時間を一定割合に抑えているものの、会社の将来を担う存在であると位置づけ、外部の有識者としてではなく、あくまでも社員と同じ立場で語れる存在として働いてもらっている。

現在は、コミュニティデザインで豊富な実績を有するフリーランスと、組織・人材マネジメントに長けた不動産企業の社長候補者を副業人材として活用している。この2名の活用には、「同社に対して外部から刺激を与えてもらうことで、個々の社員を組織の成長を担う存在にして欲しい」という狙いがあるという。また、遠方に引っ越すことになった社員に対しては、テレワークの活用により雇用を継続するなど、柔軟な雇用に対する取組にも熱心だ。

吉原社長は、「フリーランスを始めとする優秀な人材の能力を中小企業が完全に使いこなすことは難しく、一部を分けて貰うくらいが丁度よい。今後は、弊社社員にも『二足の草鞋』を履いて外部とつながってもらい、個人と組織の成長を、社会の成長につなげていきたい」と同社の将来像を語っている。

コラム2-2-5

「中核人材確保スキーム事業」について

中小企業庁では、中小企業の人手不足についてこれまで「中小企業・小規模事業者の人手不足対応研究会(平成28年度)」や、「我が国産業における人材力強化に向けた研究会(中核人材確保WG)(平成29年度)」と有識者を委員に迎え、議論を重ねてきた。

一口に人手不足と言っても、業種・事業規模が様々な中小企業において必要な人材は様々である。特に、経営課題を解決するような中核人材の確保に当たっては、まずは、中小企業の経営課題を明確にすることが重要である。

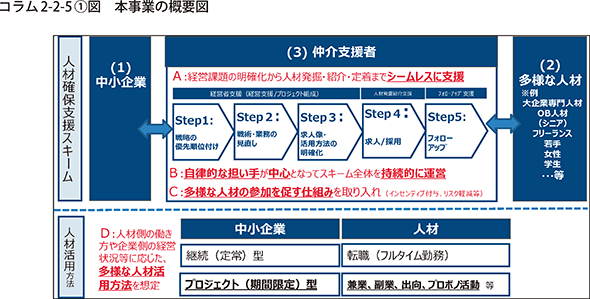

先述の研究会では、「経営課題の明確化~人材像の明確化~フォローアップ」といった中小企業が踏むべき五つのステップを明らかにした。さらに、「中核人材確保スキーム事業(以下、「本事業」という。)」では、当該研究会で議論された「中小企業と人材をつなぐ仲介支援機関」などの課題も含め、中核人材確保の新たな可能性について実証・検証している。

●仲介支援機関について

平成30年度予算事業の本事業の目的は、五つのステップをシームレスに行うことなど、四つの条件(以下、コラム2-2-5〔1〕図のA~D)を満たした仲介支援機関の創出である。

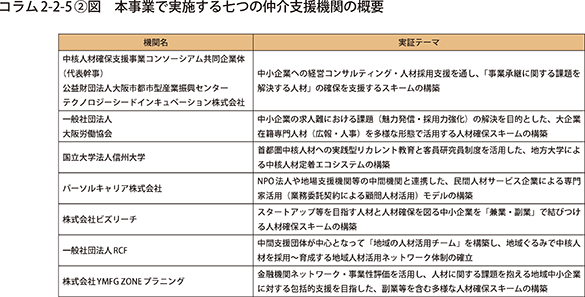

本事業では、七つの仲介支援機関(コンソーシアム含む)を採択した(コラム2-2-5〔2〕図)。様々な仲介支援機関が、各々テーマを掲げ、中小企業の中核人材確保に取り組んできた。

この取組からは、まず地域の中小企業で中核人材確保を実現していくには、中小企業側の理解増進や経営課題の掘り起こしが重要といえる。また、人材側の母集団の醸成など取り組むべき課題はあるが、本事業の成果を踏まえ、取組が他地域・他機関に展開されていくことも重要といえる。

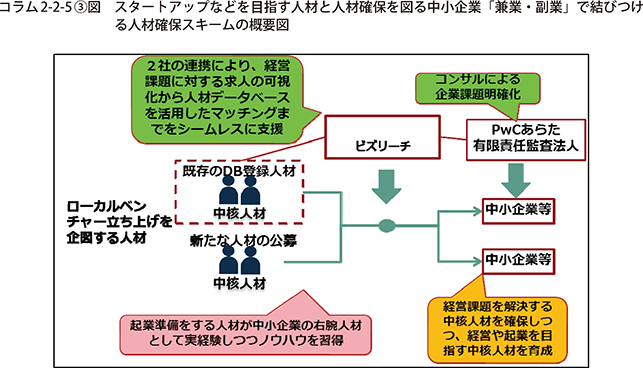

●起業を準備する人材と人材確保を図る中小企業を「兼業・副業」で結びつける人材確保スキームの構築

本事業では、中核人材確保の方策として、フルタイムに拘らず、兼業・副業も含めた取組を実施することとした。ここでは、兼業・副業での経営課題解決の取組が進められているビズリーチの例を以下に示したい(コラム2-2-5〔3〕図)。

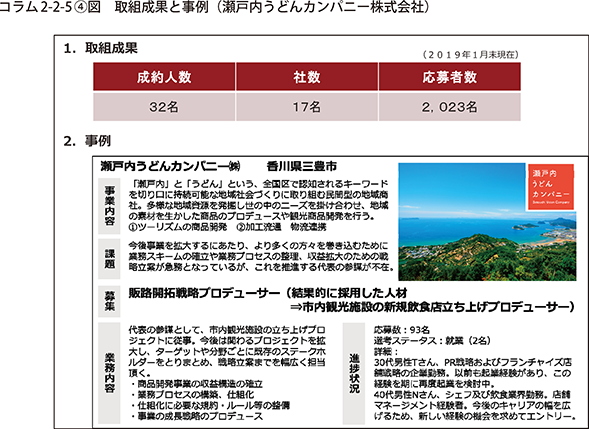

ビズリーチでは、『新しいスタイルの副業・兼業を実践してみませんか。副収入を得るためだけではなく、スキルを提供するだけでもない。「経営陣の右腕」として、ビジネスの成長と自分自身の成長に挑戦できる、ベンチャー企業の副業・兼業の求人を集めました。』といったメッセージを自社HPで発信したところ、成約人数32名(17社)に対し、約2,000名の応募が寄せられるなど、大きな成果を上げた(コラム2-2-5〔4〕図)。

また、今回の取組に兼業・副業を含めたことにより、人材側にとっては「地方であれば転勤などが生じるところ、リモートや出張で関われることができ、フルタイムに比べるとハードルが低いこと」、中小企業側にとっては「ハードルを下げることで、フルタイムでは応募して来ない優秀な人材に興味関心を持ってもらえること」などの成果が確認された。

最後に、本取組を通して、中小企業の中核人材確保を実現するとともに、起業を目指す人材側にとっても中小企業の経営課題解決といった経験を通じて、将来的な起業という夢を実現する第一歩つながることを期待したいと願い、本コラムの結びとする。

コラム2-2-6

フリーランスの活用におけるポイント

本節では起業家によるフリーランス活用の実態や課題について見てきたが、起業家に限らず中小企業・小規模事業者がフリーランスなどの外部人材をうまく活用すれば、経営の幅を広げ、効率を上げることも可能になるだろう。その際に抑えておくべきポイントが、フリーランス協会22の「フリーランス白書2019」で解説されている。

22 一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会。

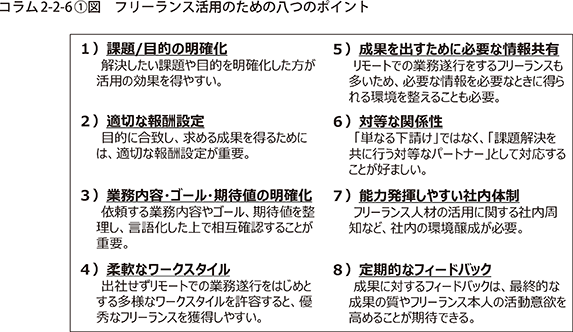

まず、フリーランス活用のためには以下の八つのポイントが重要であるという(コラム2-2-6〔1〕図23)。

23 「フリーランス白書2019」の第5章「企業がフリーランスを効果的に活用するために」を要約。

また、本文中の第2-2-59図で示したとおり、フリーランスを活用する企業側は、「アウトソーシングする業務の内容をうまく伝えられない」や「依頼した業務をこなす能力があるか不安」、「フリーランスを探す手段が分からない」といった課題を抱えている。そうした課題を解決するには、企業が依頼したい業務を遂行でき、期待する成果をあげられるフリーランスを探し、選ぶためのサービスの活用も有効だろう。以下に掲載する図(コラム2-2-6〔2〕図)は、フリーランス人材と企業のマッチングを行うプラットフォームやエージェントを取りまとめたものである。フリーランスに仕事を依頼する際に、活用されたい。