第3節 成長過程の実態と課題

1 起業後に成長を果たす起業家の実態

本節では、起業後に事業を拡大し、売上高や雇用を拡大する意向(成長意向)を持つ者(具体的には、フリーランスとして起業した者で現在は雇用をするに至っている者)、また、副業として起業し、現在は本業に移行している者の実態について分析していく。

〔1〕成長する起業家の実態

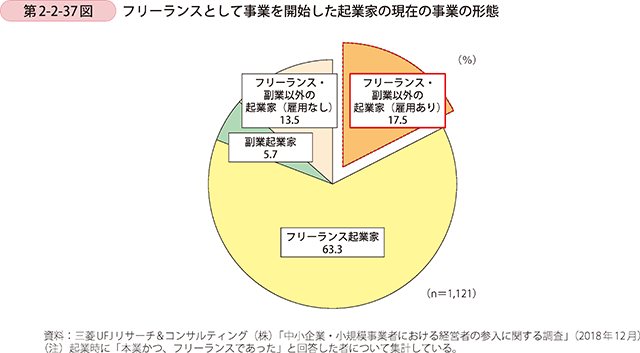

まず、起業時点はフリーランスであり、現在は従業員を雇用するに至った起業家について見ていく(第2-2-37図)。フリーランスから雇用を拡大するに至った起業家の割合は、約2割となっている。他方、フリーランスの形態を継続する者が約6割と過半を占めていることも分かる。

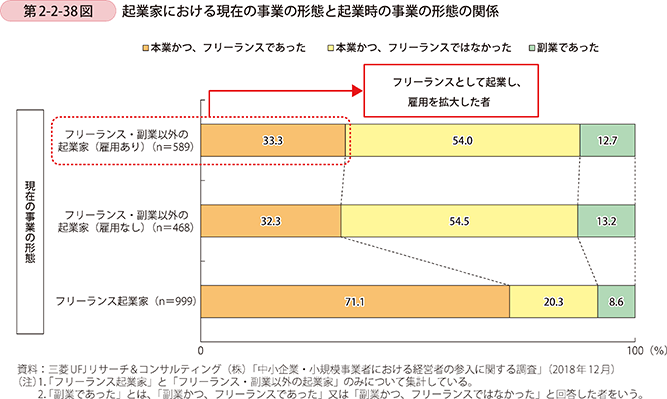

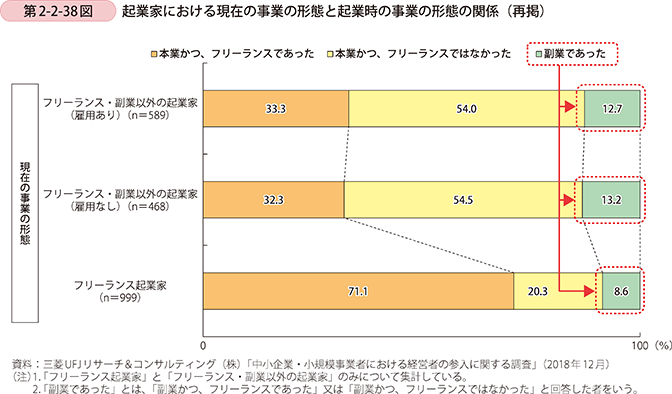

また、視点を変えて見ると、現在雇用をしているフリーランス・副業以外の起業家に占める、起業時にフリーランスであった者の割合は、約3割となっていることが分かる(第2-2-38図)。

続いて、第2-2-39図は、前掲第2-2-38図で見た、フリーランスとして起業し、雇用をするに至った起業家の、起業時における成長意向について見たものである。これを見ると、売上高及び雇用ともに、起業家全体に比べて、成長志向型の割合が高いことが分かる。また、雇用に関する成長志向型の割合の差は、売上高に関するそれに比べて大きい。

事例2-2-3:株式会社ベイジ

「フリーランスとして起業し、売上高と雇用の面で着実な成長を続ける企業」

東京都世田谷区の株式会社ベイジ(従業員14名、資本金500万円)は、デザインだけではなく、事業分析を基にした戦略を踏まえてBtoBサイトを構築することに強みを有するWeb制作会社である。

同社社長の枌谷(そぎたに)力氏は、1997年に大手SIerに就職したものの、より顧客を重視した仕事を自ら主導して行いたいという思いが強まり、起業を意識するようになった。

もともと絵が好きだった枌谷社長は、Webデザインという職業に興味を持つと、勤務の傍らグラフィックの専門学校に2年間通い、さらに上記会社を辞めて中小規模のWebデザイン会社に2回転職して経験を積むなど、起業準備を着実に進めていった。他方、諸々の準備を進める中で、従業員の分まで仕事を得られるかという不安を払拭できず、まずは腕試しでフリーランスとして起業することに決めたという。

起業当初こそ資金繰りに苦労はしたものの、徐々に安定的に受注できるようになり、フリーランスとして働くことの楽しさを感じ、十分な収入も得られるようになった。

一方で、業界慣行から大企業との契約の際に元請けになりにくいことや、自分一人でビジネスを行っている現状では、事業の拡張に限界があると感じるようになっていった。

そうした中、独立を目指した頃の思いを果たすべく、家族や取引先の経営者からの後押しもあり、2010年に法人化、設立1年目から雇用に踏み切った。これにより、「業務の分担が可能となり、自分が得意な仕事に注力できるようになったため、仕事のスピード感も格段に上がった。」と枌谷社長はその効果を実感している。

今後は、「自身がいなくても回る組織づくり」を目指し、共通する価値観を持つ従業員を着実に増やしながら無理のない事業拡大を図りたいという。

「起業には高いハードルがあるとの根強いイメージがあるが、自身がフリーランスで起業したように、用意周到に無理のないスピードで起業するという選択肢もある。全ての人が起業する必要はないが、起業を転職と同列の選択肢として捉えてみても良いのではないか。」と枌谷社長は語る。

事例2-2-4:株式会社Ponnuf

「フリーランスとして起業し、地域の雇用を創出している企業」

千葉県富津市の株式会社Ponnuf(ポンヌフ)(従業員20名、資本金100万円)は、Webメディアの運営、コワーキングコミュニティなどの運営を手掛ける企業である。コワーキングコミュニティ「まるも」(千葉県富津市)及び「hinode」(同いすみ市)、「teraco」(山梨県都留市)の運営や「田舎フリーランス養成講座」を通じて、新卒を含む20代を中心としたフリーランスの育成・支援をしている。

同社社長の山口拓也氏は、大学時代のイベント企画の経験を踏まえ、「新しいつながりを作りたい」という思いを持ち、起業を考えていた。2012年から半年間ほど知人が経営するベンチャー企業に勤務する中で企業経営や事業運営を身近に感じ、Webメディアの立上げ支援をメインとするフリーランスとして起業した。

起業時にフリーランスを選択したのは、まずは自身が稼ぐ力を身に着けたかったことに加え、起業の初期費用を低く抑えられることも大きかったためであるという。起業当初は、安定した受注ができるか不安であったが、現在の事業でもあるWebメディアなどを中心に、口コミで顧客を獲得しつつ、案件の継続受注につなげていった。

同社の法人化は2014年、個人として起業してから約1年半後であった。法人化に踏み切ったきっかけは、事業のイメージが定まったことに加え、事業を進めるにつれて、「人をしっかり雇い、仲間と大きな仕事をしたい」という思いが強まっていったことだった。法人化後は、事業・売上の拡大とともに人材を積極的に採用し、法人化から5年となる現在ではパート・アルバイトを含めて従業員20名を雇用するまでに至っている。

「架け橋を作る※という想いを社名に込めたように、都市と地方を結んで、フリーランスのコミュニティを作りたい。また、同世代には大きく事業を拡大させている起業家も多いので、当社も新事業の種まきを続けながら、さらに事業拡大を図っていきたい。」と山口社長は語る。

※Ponnufはフランス語で「新しい架け橋」という意味

〔2〕副業から本業に移行する起業家

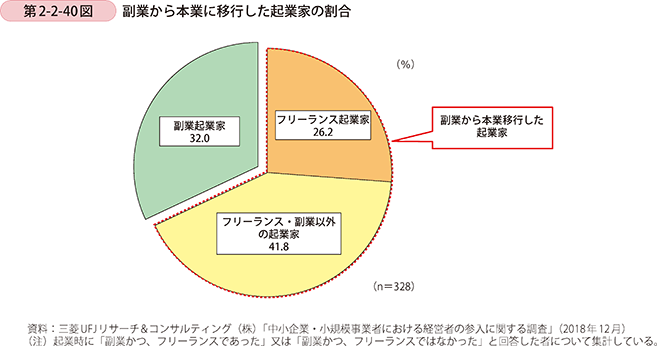

ここでは、副業として起業した者が、現在どの類型の起業家となっているのかを見ていく(第2-2-40図)。副業として起業した者のうち、約7割が本業として事業を営む起業家(フリーランス起業家又はフリーランス・副業以外の起業家)に移行していることが分かる。

また、前掲第2-2-38図について、起業時に副業であった者に着目すると、本業として事業を営む起業家の約1割が副業として起業した者であることが分かる。なお、雇用の有無にかかわらず、フリーランス・副業以外の起業家は、フリーランス起業家に比べて、副業から本業に移行した者の割合が高いことも見て取れる。

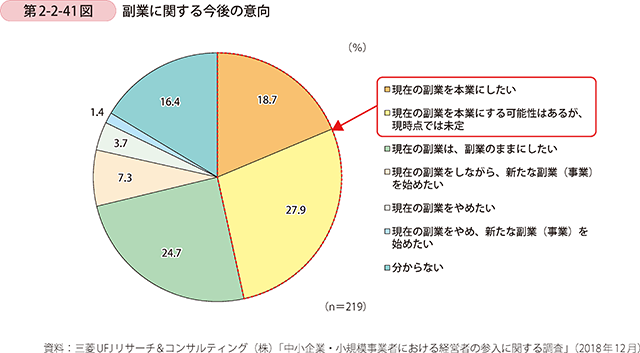

ここで、副業起業家における事業の今後の意向について見てみる(第2-2-41図)。副業起業家の約47%が本業への移行を有していることが分かる。また、「現在の副業をしながら、新たな副業(事業)を始めたい」と回答する者も僅かながら存在している。

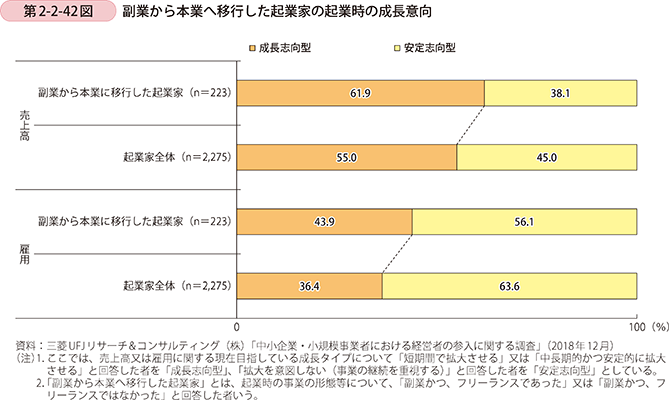

次に、副業として起業し、現在は本業へ移行した者の起業時における成長意向について見たものが第2-2-42図である。これを見ると、売上高及び雇用ともに、副業から本業に移行した起業家は、起業家全体に比べて、成長志向型の割合が高いことが分かる。

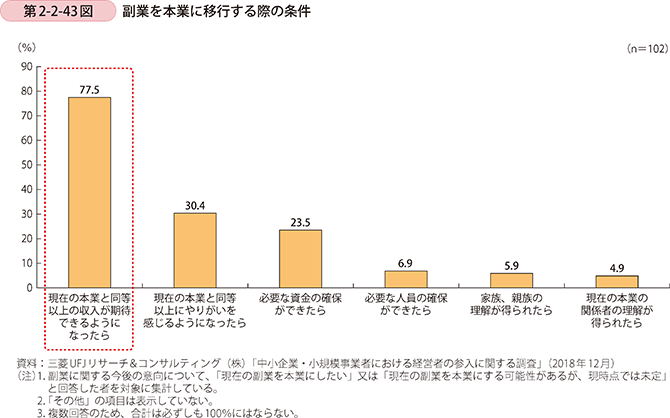

さらに、第2-2-43図では、副業起業家が事業を本業に移行する際に重視する条件を確認する。「現在の副業を本業にしたい」と、「現在の副業を本業にする可能性はあるが、現時点では未定」と回答した者を併せて見ると、「現在の本業と同等以上の収入が期待できるようになったら」と回答する者が最も多いことが分かる。つまり、本業からの収入に見合う収入を副業から得られるか否かが、本業移行の判断に影響を与えるものといえよう。

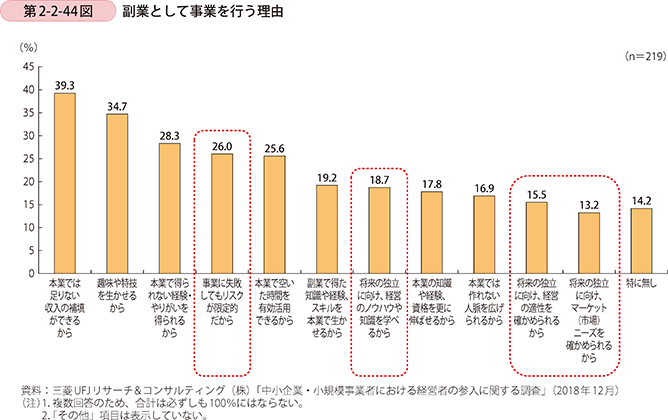

最後に、副業として事業を行う理由について見てみる(第2-2-44図)。「事業に失敗してもリスクが限定的だから」や将来の独立に向け「経営のノウハウや知識を学べるから」、「経営の適性を確かめられるから」、「マーケット(市場)ニーズを確かめられるから」といった回答があることから、本業に移行することを見据えた準備段階として副業起業家になっている者も一部存在していることが分かる。

事例2-2-5:一般社団法人フクラボ

「副業経験を経て起業し、事業範囲の拡大に合わせ雇用を進める企業」

和歌山県和歌山市の一般社団法人フクラボ(従業員1名)は、障害者雇用や障害福祉サービス事業所設立などに関するコンサルティングを行う事業者である。

代表の澤田淳氏は、大学卒業後、東京の大手IT企業でシステムエンジニアを経験した後、和歌山県の社会福祉法人を経由して県内で職業訓練を行う企業に転職。同社では、障害者向けの職業訓練を行う新規事業の立ち上げを経験した。

同社での経験のほか、若者向けの仕事や働き方を学ぶイベントを実施するNPO団体の立ち上げの経験を積む中、自らの手で障害福祉の分野で新しいビジネスを始めたいという思いが強まり、起業を考えるようになった。

しかし、いきなりの起業はリスクが高いと判断し、副業としてインターネット記事を執筆する活動を始めた。当時の本業や現在の業務内容とは関係のない記事の執筆業務ではあったが、澤田代表は、この副業経験により仕事を獲得し完遂させる自信と事業運営の経験とノウハウも得たという。さらに「副収入源を確保したことで起業後の経済的な不安も緩和され、起業に踏み切ることができた。」と同氏は語る。

起業で実現したいのは、障害者の雇用機会を増やすことと決め、県内では珍しい障害者支援を行うフリーランスとして、2016年に事業を開始した。起業の半年前から相談を行っていた和歌山県よろず支援拠点からのアドバイスを受けて、人的なネットワークを広げるために中小企業家同友会に加入した。それがきっかけで、青年会議所への加入にもつながり、さらに人的ネットワークは広がった。障害者雇用関連のセミナー開催などを通じて顧客開拓の間口を広げることにも成功した。また、創業資金を調達する際には、同拠点の協力のもと事業計画書を作成し、地元の銀行からの融資も得られた。なお、同行とは、取引先を紹介してもらえるような関係にも発展している。

2017年には、将来的な事業拡大を見据えて事業を法人化。現在では、自らも障害者雇用を実践している。また、2018年にはIT企業での業務経験と障害福祉での業務経験をいかして、和歌山市から障害者福祉情報サイトを構築する事業を受託した。今後は、障害者の職業紹介や障害者アートの商業活用を行うなど、事業を広げていく方針だ。

「国内の人手不足はますます深刻化しているが、障害者の方々が働き先を見付けることはまだまだ難しいので、民間企業での障害者の働き先を増やしていきたい。障害福祉の領域でソーシャルビジネスを確立したい。」と澤田代表は語る。

事例2-2-6:バタフライボード株式会社

「副業として始めた製品開発で着実に成功を重ね、本業への移行を果たした企業」

神奈川県横浜市のバタフライボード株式会社(従業員なし、資本金500万円)は、携帯性・拡張性・共有性・保存性・耐久性という特徴を有するホワイトボードと極細マーカーを開発・製造・販売する企業である。

社長の福島英彦氏が起業したきっかけは、前職の音響メーカーでの部署異動である。音響エンジニア歴が長く、多くの人とコミュニケーションを取りながら仕事を進める経験が少なかった同氏は、マーケティングやプロダクトマネージャーの職務を担当することになり、「コミュニケーションを円滑にするために、どこでも使えるホワイトボードが欲しい。」と思いを抱くようになった。自身の欲しいホワイトボードを具現化すべく、2013年7月から就業後の時間や週末を活用し、副業として製品開発を開始した。

最初の試作品は量産性がなかったため、生産をしてくれる工場が見付からなかった。そこから何度となく試作を繰り返し、マグネットでつながるヒンジ機構を閃き、量産可能な構造で特許を取得。商品コンセプトと特許技術の優位性を確信し、再度大手メーカーや中小規模の工場に量産化の相談をしたものの、なかなか市場性を認められず、引き受けてもらえなかった。

この障壁を乗り越えるべく、福島社長は米国のスタートアップ企業が新しい製品開発の資金調達にクラウドファンディング19(以下、「CF」)を活用している事例を知っていたため、自身も国内のCFに挑戦し、結果として800名から約300万円の資金調達に成功した。これにより、生産委託先が条件としてきた市場の確保を満たすことができ、初の製品供給に漕ぎ着けた。その後も、CFで得た顧客からの意見を参考に、極細マーカーの開発や耐久性向上といった改良に取り組み、再度CFに挑戦するなど、成功を重ねた(2回目は海外のCFで約500万円、3回目は国内のCFで約1,500万円を調達)。

19 群衆を意味する「Crowd」と資金調達を意味する「Funding」を組み合わせた造語であり、インターネットを介して不特定多数の人々から資金調達を行う手段である。

福島社長は、開発を始めてから法人設立まで約1,500日に渡り、地道な製品改良を積み重ねた結果、事業化に自信を持つことができ、本業移行を決断するに至った。

事業を本格化した現在では、「より柔軟なものづくりによって新しいものが生み出せる環境を実現し、世の中を良くしていきたい」というビジョンを胸に、今後の事業拡大に向けアクセルを踏むタイミングを計っている。

最後に、自身の副業を経て起業した経験について、「自分のような普通のサラリーマンでもやりたいことを具現化できる。起業することで、その後の人生にも有益である新たな人脈を広げることができた。」と福島社長は語っている。

コラム2-2-4

趣味起業家

前掲第2-2-44図で示したように、副業として事業を行う理由として、「趣味や特技を生かせるから」という項目が2番目に多い回答となっている。今後、働き方改革の進展により、本業以外に費やすことが可能な時間が増えてゆき、本業で就業しつつ事業を行う者が増えることも想定される。

このような中、事業を始める理由を「趣味を生かしたい」とする起業家も少なからず存在するのではないか。本コラムでは、(株)日本政策金融公庫総合研究所で1991年より実施する「新規開業実態調査」において、開業動機を「趣味や特技を生かしたかった」と回答した企業を「趣味起業家」と定義した分析について取り上げる20。

20 (株)日本政策金融公庫総合研究所が、2018年7月に日本政策金融公庫国民生活事業が2017年4月から同年9月にかけて融資した企業のうち、融資時点で開業後4年以内の企業(開業前の企業を含む)10,642社を対象に行ったアンケート調査。

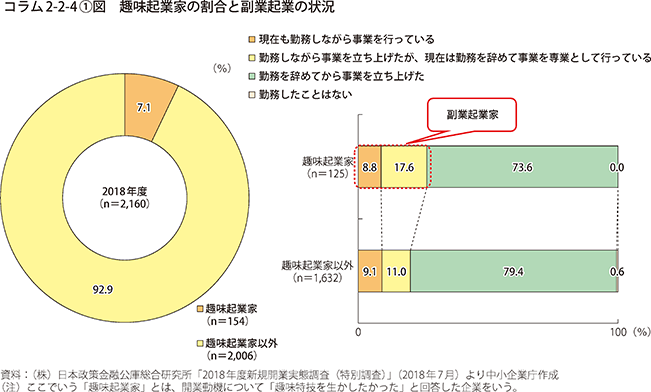

まずは、「趣味起業家」の概要について見ていく。「趣味起業家」の起業家全体に占める割合は7.1%と少数派であることが分かる。また、事業を立ち上げた時点で副業していた起業家の割合は26.4%であり、趣味起業家以外の起業家に比べて副業として事業を開始した者の割合が高いことが分かる(コラム2-2-4〔1〕図)。

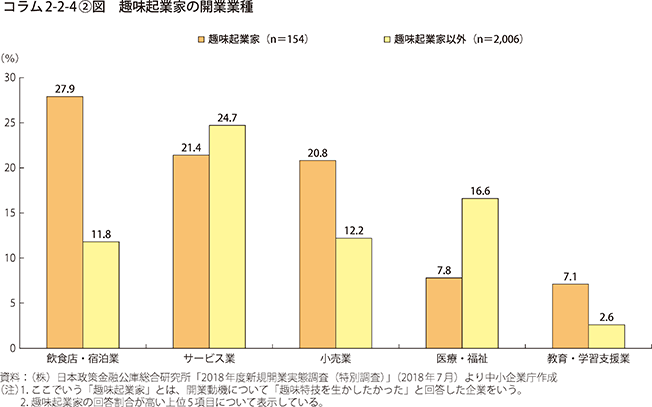

次に、趣味起業家が選択した開業業種は、「飲食店・宿泊業」が最も割合が高い。また、「飲食店・宿泊業」と「小売業」については、趣味起業家以外に比べて差が大きいことが分かる(コラム2-2-4〔2〕図)。

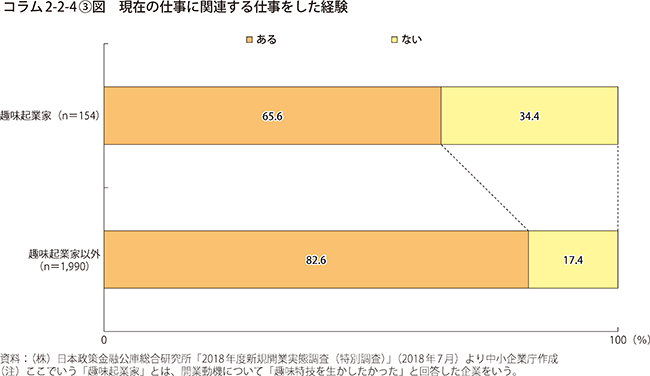

他方、現在の事業に関連する仕事をした経験のある割合について見ると、趣味起業家は、趣味起業家以外に比べて低い傾向にある。つまり、経験のない業種で開業する者が多いことが分かる(コラム2-2-4〔3〕図)。

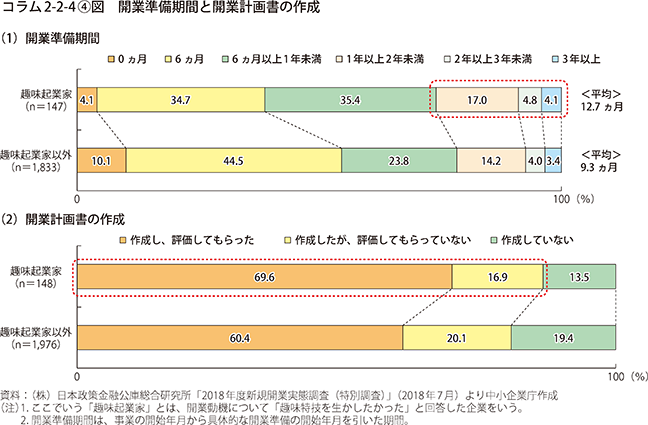

さらに、開業準備期間と開業計画書の作成について見ていく。趣味起業家は、趣味起業家以外に比べて、準備期間を長くとっており、1年以上準備に費やす者も25%以上いることが分かる。また、開業計画書を作成している割合が約7割と、趣味起業家以外の場合に比べて高いことが分かる(コラム2-2-4〔4〕図)。

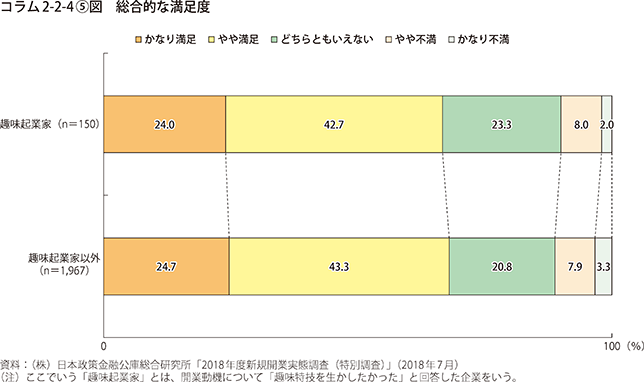

最後に、趣味起業家の現在の満足度を見てみる。「かなり満足」と「やや満足」と回答した割合は、趣味起業家以外と比べても遜色なく、約2/3の趣味起業家が事業について満足していることが分かる(コラム2-2-4〔5〕図)。

以上、本コラムでは、「趣味起業家」について、それ以外の起業家と比較しながら見てきた。趣味や特技をいかし起業をしたいと考える者も少なからず存在し、その中では副業として事業を開始する者が多いことが分かった。また、趣味起業家は、それまでに経験したことのない業種を選択する者の割合が趣味起業家以外に比べて高い。他方、開業までの準備期間は趣味起業家以外に比べて長くとっていることが分かった。さらに、開業計画書の作成についても趣味起業家以外に比べて実施している割合が高く、開業に向け用意周到に準備を行っているといえる。

今後、このような起業家の存在も認識されることで、新たな起業希望者や起業家が生まれてくることにも期待し、本コラムの結びとしたい。