第2章 フリーランス・副業による起業

第1部で確認したように、我が国の小規模事業者の数は年々減少している。これを受けて前章では、この小規模事業者に占める割合の高い個人事業者における事業承継の実態や経営資源の引継ぎに着目し、分析を行った。他方、経済の活力を維持するには、事業承継のみならず、新しく経営者になる人を増やすことが重要である。そこで、本章では、特に「起業(創業)」(以下、本章では単に「起業」という。)について、その多様性に着目し、分析する。なお、起業家を、組織に属さずに自らの技術や技能を拠り所に個人で活動する、いわゆる「フリーランス1」の形態で起業する者、本業の傍ら副業として起業する者、これら以外の者の三つに類型化し、分析の軸とした。

1 「フリーランス」については、明確な定義がないため、本白書では、「特定の組織に属さず、常時従業員を雇用しておらず、消費者向けの店舗等を構えておらず、事業者本人が技術や技能を提供することで成り立つ事業を営んでいる者」をフリーランスと定義する。

具体的には、第1節で我が国の起業の実態について、各種統計・調査を用いて概観する。第2節では、起業家のバックグラウンドと起業家行動の実態について分析を行い、第3節では起業後に成長を果たした起業家の実態や、その成長過程における課題などを明らかにする。第4節では、フリーランス起業家の実態とその活用実態について明らかにしつつ、多様な起業の実態と、そのような起業に対する支援の在り方などについて検討していく。

第1節 我が国の起業の実態

本節では、各種統計や調査を用いて、我が国の起業の実態を時系列に見るとともに、起業活動の国際比較を行うことで、世界における我が国の起業の実態を概観していく。

1 我が国の起業家の実態

はじめに、総務省「就業構造基本調査」を用いて、起業家や起業を希望する者(以下、「起業希望者」という。)、起業の準備をする者(以下、「起業準備者」という。)などを起業の担い手と捉えて、この経年変化を概観することで、我が国の起業の実態について分析していく。

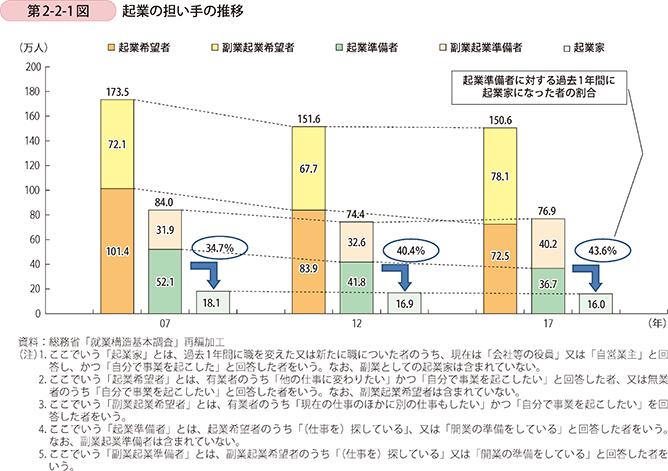

〔1〕起業の担い手の推移

第2-2-1図は、起業希望者数、起業準備者数、起業家数などの推移を示したものである。これを見ると、起業希望者数、起業準備者数、起業家数ともに2007年以降は減少傾向にある。他方、起業家数の減少割合は、起業希望者数と起業準備者数の減少割合に比べて緩やかであることが分かる。

また、副業として起業を希望する者や準備をする者(以下、それぞれ「副業起業希望者」、「副業起業準備者」という。)は増加しており、起業希望者や起業準備者の減少を補っていることが分かる。

なお、起業準備者に対する起業家の割合は、2007年から2017年にかけて、34.7%、40.4%、43.6%と上昇している。

〔2〕起業希望者及び起業家の性別構成の推移

続いて、起業希望者と起業家の男女別構成を見ていく。はじめに、第2-2-2図は起業希望者数及び副業起業希望者数の推移を見たものである。1997年以降、男性の副業を含む起業希望者数が一貫して減少する一方、足下では女性の副業起業希望者数が増加に転じていることが分かる。

また、2002年から2017年にかけて、男女それぞれの起業を希望する者全体に対する副業起業希望者の割合は上昇していることが分かる。特に、男性については、副業起業希望者の割合が55.9%と半数以上を占めている。

次に、第2-2-3図は、起業家数の推移を男女別に見たものである。男性の起業家が減少する一方、女性の起業家は増加しているため、起業家全体に占める女性起業家の割合は上昇していることが分かる。

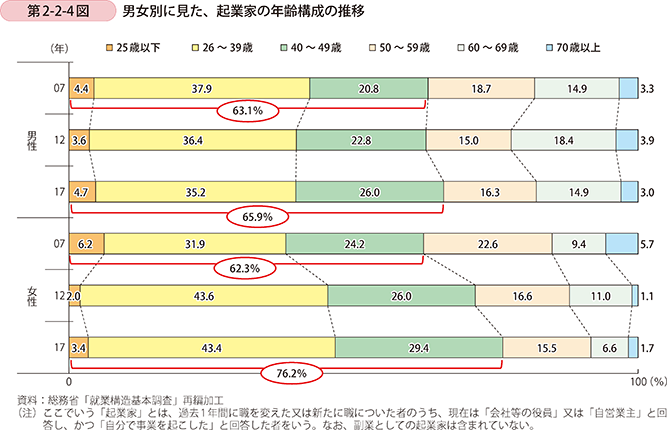

また、第2-2-4図では起業家の年齢構成の推移を男女別に見てみる。2007年から2017年にかけて男女ともに49歳以下の年齢層の割合が高まっており、特に女性については、62.3%から76.2%と約14%pt増加していることが分かる。

次に、49歳以下の起業の担い手の推移を男女別に見ていく(第2-2-5図)。この年齢層では、2007年から2017年にかけて起業希望者数は減少しているが、一方で起業準備者は足下で僅かながら増加し、起業家数は横ばいとなっていることが分かる。

続いて、高齢化の進展を踏まえ、男女別に高齢者(65歳以上)の起業の担い手の推移についても見ていく(第2-2-6図)。

この年齢層では、49歳以下の年齢層とは逆に、2007年から2017年にかけて起業希望者数は増加していることが分かる。他方、起業家数は49歳以下の年齢層と同じく横ばいとなっており、起業家全体に占める割合は低いものの、一定数が起業していることも分かる。

以上から、副業を含む起業希望者及び起業家は、男性全体では減少傾向にあるものの、女性全体では足下で増加傾向であることが分かる。また、男女ともに起業希望者に占める副業起業希望者の割合が2002年以降は上昇傾向にあることも分かった。

さらに、起業家を年齢構成別に見ると、49歳以下の年齢層の起業家の割合が男女ともに増加傾向にある。他方、起業希望者を年齢構成別に見ると、65歳以上の年齢層では増加していることも分かった。

事例2-2-1:株式会社ファーストブランド

「『スキルの棚卸』により過去に培ったニーズのあるスキルの掘り起こしを行い、シニア起業家を支援する企業」

大阪府大阪市の株式会社ファーストブランド(従業員40名、資本金2億3,637万円)は、専門家紹介サイト「マイベストプロ」の運営などを主体とするメディア事業とWeb制作事業の二つの事業を展開する企業である。また、2017年から50歳以上の起業をサポートする起業家育成プログラムも開始している。

「マイベストプロ」では、専門家の独自の強み・特徴を引き出し、世の中に認知させる「パーソナルブランディング」という手法を用いている。これは、「スキルの棚卸」を基礎としており、専門家としての起業希望者一人ひとりの「やりたい事」や「できる事」、「想定される顧客が求める事」などを客観的に分析し、サービスや事業の方向付けを支援する点に特長がある。

同社における支援の具体例として、マナーの講師業を営む平松幹夫氏(岡山県和気町)を紹介する。元ホテルマンの平松氏は、2012年に食事と冠婚葬祭に関するマナーの知識をいかした講師業を開始したが、この業界は幅が広く、同業者との差別化を図れずにいた。

このような中、平松氏はスキルの棚卸を行うことで、自身がホテルマンとして長年培ってきたスキルの中で、まだいかせておらず、世間のニーズとして高いのが「多種多様な人に対応できるコミュニケーション力」であることに気付いた。この気付きを基に、単なるマナー講師から「コミュニケーション力を向上させるマナー講師」という差別化を行った。これにより、接客業などに限られていた顧客層が、中学生から老人までの幅広い年齢層の一般人も対象とすることに成功し、現在では年間100件の講演を行うに至っている。「コミュニケーション力を仕事にいかせるとは思っていなかった。第三者の目線も踏まえて自身のスキルを客観視することで、新たな強みを見付けることができた」と平松氏は語る。

「これまで培った知識や資格をいかし、社会の役に立ちたい」という意識の高いシニア世代で起業を選択する者が増えている。「シニア世代の方は、長年のキャリアの中で多くのスキルを身に着けているが、一人では自覚しづらい。ニーズのあるスキルに気付くためのお手伝いなどの形で起業を支援することにより、日本経済を活性化したい」と河本扶美子社長は語る。

コラム2-2-1

起業の準備を阻害する要因

本コラムでは、起業希望者が起業準備に踏み切れない理由に加え、起業家と起業家でない者における婚姻・育児・介護の状況について見ていく。なお、分析に用いた起業希望者は無業者のみに限られ、有業者の起業希望者は含まれていないが、起業希望者の傾向を捉えるのに有用と考え、本分析を行った。

まず、無業者である起業希望者が起業準備に踏み切れない理由を男女別及び年齢層別に見てみる(コラム2-2-1〔1〕図)。40歳未満では、男性が「知識・能力に自信がない」が最も多く、女性は「出産・育児のため」が過半を占めていることが分かる。40~60歳未満では、男性は「病気・けがのため」が約半分を占めている。最後に60歳以上では、男女ともに「高齢のため」という回答が上位に位置している。

以上を踏まえて、実際に起業した者とそうでない者の育児・介護の状況について見てみる。

コラム2-2-1〔2〕図にて、起業活動の状況と配偶者及び育児の有無について見ると、男女ともにいずれの項目についても「あり」と回答した者が多いのは起業家であることが分かる。また、「育児」については、女性の起業家、非起業家の方が、男性のそれらと比べて「あり」と回答する者の割合が高い。さらに、女性に比べて男性の方が、起業家と非起業家における「あり」と回答する割合の差が大きい(起業家:18.1%、非起業家7.6%)ことも分かる。

このように、無業の起業希望者が起業準備をしていない理由について年齢層や男女別に見ると、特に若い年齢層の女性は「出産・育児のため」という回答が多く、起業希望者にとって育児が起業準備を阻害する要因の一つと認識されることが分かった。他方、実際に起業した者の「育児」の状況について見ると、男女ともに非起業家よりも「育児あり」と回答する割合が高い。起業家には、育児と仕事を両立している者も少なくない割合で存在している。これは、非起業家に比べて働く場所や時間などを比較的自分でコントロールしやすい立場にあることも一つの理由になっていると推察される。

〔3〕起業家の起業分野

ここまで起業希望者数、起業準備者数、起業家数の推移について見てきたが、ここでは起業家が選択した業種について、男女別や年齢別にどのような特徴があるのかを見ていく(第2-2-7図)。

まず、男女別に見ると、男性は女性に比べて「建設業」、「製造業」、「運輸業」、「情報通信業」、「卸売業」が多く、女性は男性に比べて「小売業」、「飲食店」、「生活関連サービス業」、「医療・福祉」、「教育」が多いことが分かる。

次に、年齢別に見ると、「情報通信業」は若い世代にかけて割合が高く、士業関係が含まれる「学術研究、専門・技術サービス業」は年齢が高まるにつれて割合が高まる傾向が見て取れる。また、「農林漁業」については、60歳以上の年齢層に加え、25歳以下の年齢層における割合が比較的高い。

〔4〕副業として事業を営む者の推移

次に、我が国の副業の実態について見ていく。第2-2-8図は副業者数の推移を示したものである。全有業者のうち、主な仕事のほかに副業をしている就業者数は、2002年以降増加傾向にあり、2012年から2017年にかけて21.6%pt増加している。なお、2017年の副業者数は全有業者数の3.5%となっている。

第2-2-9図は、副業希望者数と副業起業希望者数の推移を示している。これを見ると、副業希望者数は右肩上がりとなっている。他方、副業起業希望者についても、2002年以降、おおむね増加傾向にあるといえる。

第2-2-10図は、副業起業希望者数と副業起業準備者数、副業として経営を行う者の数(以下、本節では「副業経営者」という。)の推移を示したものである。

2017年は2012年に比べていずれも人数が増加しており、特に副業起業準備者数は、男女ともに2002年から一貫して増加していることが分かる。

また、農林漁業以外の業種を副業として営む副業経営者は、2007年以降は増加傾向にある。

ここまで、副業としての起業の担い手などの数の推移を時系列で見てきたが、第2-2-11図では、これらの年齢構成の推移を見ていく。これを見ると、副業経営者は39歳以下と60歳以上の年齢層の割合が増加していることが分かる。他方、副業起業希望者と副業起業準備者は、40歳以上の年齢層の割合が増加していることが分かる。

〔5〕フリーランスとして事業を営む者の推移

近年、特定の組織に属さず、自らの持つ技術や技能、スキルを拠り所に個人で活動する、いわゆる「フリーランス」という形態での起業も注目されている。

そこで、本項ではリクルートワークス研究所が実施する「全国就業実態パネル調査2」を用いて、フリーランスの人口規模やその実態について見ていく。

2 株式会社リクルートに設置されるリクルートワークス研究所において、全国の就業・非就業の実態と変化を把握するために、毎年1月に同一個人に対して継続的に実施される調査。調査は全国の15歳以上の男女を対象に実施。2018年調査のサンプル数は約5万件。

はじめに、リクルートワークス研究所の定義又は算出方法3に従い、フリーランスの人口規模を示したものが第2-2-12図である。本業及び副業にてフリーランスとして活動している者(以下、それぞれ「本業フリーランス」、「副業フリーランス」という。)は約440万人存在していると推計され、2017年12月時点の就業者数全体に占める割合は約7%となる。

3 「本業フリーランス」及び「副業フリーランス」の定義、各人口規模の推計値の算出方法については、次のレポートにおける定義を採用し、リクルートワークス研究所の孫亜文アナリストの指導の下、算出を行った。孫亜文[2018]『「フリーランサーは就業者の7%、約440万人」リクルートワークス研究所編「全国就業実態パネル調査 日本の働き方を考える2018」Vol.4』、http://www.works-i.com/column/jpsed2018/sun1/

次に、第2-2-13図にて、本業フリーランスの職種構成を見ると、「専門職・技術職」や「分類不能の職種」が約7割を占め、就業者全体と比べるとその差が際立っている。フリーランスは個人の「技術や技能」の提供を前提とする職業のため、「専門職・技術職」という回答が必然的に高くなるものと考えられる。

第2-2-14図は、本業フリーランスとその他の就業者で、前職と現職の職種の変化を見たものである。本業フリーランスは、前職から職種を変えている割合が高く、その他の就業者に比べて柔軟に職種を選択していることがうかがえる。

〔6〕まとめ

本節では、フリーランス及び副業に着目し、我が国の「起業」について分析を行ってきた。起業の担い手が減少傾向にある中、副業起業希望者及び副業起業準備者は増加傾向にあり、フリーランスの存在も小さくないことが分かった。また、全体から見れば少数ではあるが、女性や高齢者の起業の担い手が、足下で存在感を増していることも分かった。

事例2-2-2:鹿児島県奄美市

「『フリーランスが最も働きやすい島』を目指して、環境整備に取り組む自治体」

鹿児島県奄美市は、2015年に「フリーランスが最も働きやすい島化計画」を策定し、ICTを活用して仕事を行うフリーランスの支援に取り組む自治体である。

奄美市を含む奄美群島は、豊かな観光資源を持ちながらも、大学がないことや伝統産業の衰退により、若者が高校卒業後に進学や就職のため島外へ流出し、人口減少と高齢化が課題となっている。そこで同市は、インターネットの発達とクラウドソーシング4の出現により、島内へのフリーランスやエンジニアなどのUターンやIターンが増えていることに目を付けた。島内への企業誘致は難しいが、島内のフリーランスなどへの支援を充実させ、島外から仕事を受注できるようにすることや、フリーランスなどとして働く移住者を増やすことは可能と考え、同計画を策定した。

4 インターネット上の不特定多数の人々に仕事を発注することにより、自社で不足する経営資源を補うことができる人材調達の仕組みである。

奄美市の支援施策の特徴は、フリーランスとして活躍する力を育成するために、フリーランス支援に関連する民間企業の力を活用している点である。具体的には、クラウドソーシングの活用方法を始め、WebライティングやハンドメイドのWeb販売などのノウハウを指導する「フリーランス寺子屋」を開講している。その他にも、Webライティングの講師や寺子屋運営を受託する企業による記事の校正サービスが用意されており、Webライターの育成に大きく貢献している。また、同市ではフリーランスの育成支援を実施する一方、空き家の活用などにより、島外からのフリーランスなどの移住支援にも力を入れている。

2017年に大阪から移住、フリーランスに転身し、TL Worksという名前でサービスを展開する富永寛之氏は、クラウドソーシングの発達をきっかけに独立・起業を決心し、現在では島内外からのホームページや動画などの制作を受注している。同氏は、「自分の仕事はリモートワークの活用で支障なく進められる。奄美市の支援を受けて仕事の幅も広がった。島に貢献できることが嬉しい。自然豊かな島の暮らしもとても気に入っている。」と話す。

奄美市は、上記計画の中で、2020年までに200名のフリーランスを育成することや50名のフリーランスの移住などを目標にしている。なお、これまでにフリーランス寺子屋を卒業した人は約160名に達し、上記計画開始後、移住したという者も約20名に上るという。

また、フリーランス支援の特設ホームページを開設したことや、全国の自治体に先駆けてフリーランス支援に関わる民間企業と提携したことで、同市のフリーランス支援活動の知名度はますます高まっている。

奄美市フリーランス支援窓口の稲田一史氏は、今後の取組や目標について、「市の産業施策の一つとして、今後もフリーランスの育成と誘致に引き続き取り組んでいきたい。現在のフリーランス寺子屋は島外企業による出前講座が多いが、今後は奄美市で育ったフリーランス同士が互いに教え合うような場も作りたい。」と語る。

コラム2-2-2

フリーランスを巡る政策課題に関する議論の状況

雇用関係によらない働き方など、個人の働き方が多様化していく中で、フリーランスと呼ばれる者の存在感が強くなってきている。

2017年3月30日に経済産業省がとりまとめた「雇用関係によらない働き方」に関する研究会報告書では、「雇用関係によらない働き手」という新たな働き方の選択肢として確立させる必要性と、実態の調査結果から整理した課題に対する今後の政策の方向性について、議論を深めていくことを求めている。

本コラムでは、同研究会報告書のとりまとめ以降に行われたフリーランスを巡る議論の状況について紹介する。

●雇用類似の働き方の検討

厚生労働省は、雇用類似の働き方に関する保護等の在り方等について検討していくため、2017年10月24日に「雇用類似の働き方に関する検討会」を開催し、2018年3月30日に報告書がとりまとめられた。

同検討会報告書では、今後、雇用類似の働き方について、事業者間取引としてのみ捉え、専ら経済法のルールに委ねるのかどうか、現行の労働関係法令における労働者に準じるものとして捉え、現行の労働関係法令における労働者保護ルールを参考とした保護等を考えるのかどうか、といった点について、更に議論を深めていく必要があることが示されている。また、同検討会で把握した雇用関係によらない働き方の者の現状等を踏まえ、同検討会では、以下のとおり課題が整理されている。

- 契約条件の明示

- 契約内容の決定・変更・終了のルールの明確化、契約の履行確保

- 報酬額の適正化

- スキルアップやキャリアアップ

- 出産、育児、介護等との両立

- 発注者からのセクシュアルハラスメント等の防止

- 仕事が原因で負傷し又は疾病にかかった場合、仕事が打ち切られた場合等の支援

- 紛争が生じた場合の相談窓口等

- その他(マッチング支援、社会保障等)

厚生労働省は、雇用類似の働き方に関する検討会報告書に示された課題等に関して、2018年10月19日に法律、経済学等の専門家による「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」を開催し、引き続き、雇用類似の働き方に関する保護等の在り方について検討している。

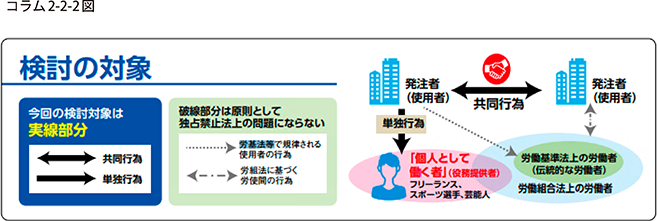

●フリーランスと独占禁止法の関係

公正取引委員会が2018年2月15日にとりまとめた「人材と競争政策に関する検討会報告書」では、フリーランスに代表される「個人として働く者」を「役務提供者」と捉え、役務提供を受けようとする発注者間で行われる競争を人材獲得競争と定義し、独占禁止法上の考え方の整理が行われている。

同報告書では、発注者が共同して役務提供者との取引条件(対価等)を決定したり、移籍・転職を制限することにより人材獲得競争を制限する行為が問題となるとしている。また、人材獲得市場においては、一般に役務提供者は発注者に対して弱い立場にあることを踏まえると、発注者が役務提供者と取引する際に、正常な商慣習に照らして不当に、役務提供者の他の発注者との取引を妨げ、又は、役務提供者に不利な内容で取引することは問題となるとしている。さらに、役務提供者を欺き、自らと取引させる行為や、他の発注者が役務提供者を確保できなくさせる行為も問題となるとしている。そのほか、競争政策上望ましくない行為として、役務提供者にとって秘密保持義務・競業避止義務の対象範囲が不明確であること、役務提供者への発注を全て口頭で行うこと等があるとしている。

なお、検討の対象は発注者間での共同行為や、発注者による役務提供者に対する単独行為であり、伝統的な労働者、典型的には「労働基準法上の労働者」と使用者の関係については原則として独占禁止法の問題とはならず、労基法等で規律されるなどとしている(コラム2-2-2図)。

●小規模企業・小規模事業者としてのフリーランス

2018年5月17日から、中小企業政策審議会小規模企業基本政策小委員会において、小規模企業振興基本法に基づく小規模企業振興基本計画の第二期案作成に向けた議論が行われた。

同審議会の議論では、経済センサスにおける個人事業主数と営業所得等を申告する個人の数に差異があることをはじめ、フリーランスやSOHOと言われる事業者について、その事業実態の把握の困難さが論点に上がった。また、商工会・商工会議所による経営相談のような地域密着・家族経営といった伝統的な小規模事業者像をもとに構築された現行の政策について、フリーランスのような異なる概念のもとに生じた小規模事業者に対応しているのかが議論となった。

同審議会の議論を踏まえた第二期小規模企業振興基本計画案では、小規模企業・小規模事業者の一類型としてフリーランスがあることを明確にするとともに、従来型の地域をベースとした支援体制に加え、新たな支援が求められるとしている。