3 これからの中小企業に期待される役割

我が国経済において期待される中小企業像は、中小企業基本法改正時から大きく変わっていないと考えられる。

しかしながら、今後、中小企業はステークホルダーの求める価値観の変化を踏まえ、自社が社会の中で果たすべき役割を自ら見出していくことが期待される。

ここからは、これからの中小企業に期待される役割を、小規模企業振興基本計画の変更に関する議論56も踏まえ、「我が国経済を牽引する役割」、「サプライチェーンを支える役割」、「地域経済を活性化する役割」、「地域の生活・コミュニティを支える役割」の四つの切り口57から確認していく。

56 平成30年5月17日より、小規模企業基本政策小委員会にて小規模企業振興基本計画の変更に関する実質的な議論が行われた。この中で、平成30年6月29日(第11回)では「サプライチェーン」、平成30年7月12日(第12回)では「地域コミュニティ」、平成30年10月12日(第14回)では「産地産業」がそれぞれ論点として取り上げられている。

57 ここでは、四つの切り口に限定しているが、中小企業に期待される役割は必ずしもこの四つに限定されるものではない。

〔1〕我が国経済を牽引する役割

本章第1節では、我が国経済は少子高齢化に伴う人口減少を背景に、需要が縮小していくという懸念を指摘するとともに、グローバル化に対応することで外需を取り込み、そうした難局を乗り越えられるという旨を述べたが、グローバル経済の進展に手を打てずにいると、国内産業の衰退に拍車がかかる懸念がある。

第3-1-62図は、海外への製造委託を行っている企業の割合及び委託額の推移である。2009年度からの推移を見ると、海外への製造委託を行っている企業割合及び委託額は大きく伸びており、2016年度における海外への製造委託額は3.6兆円(2009年度比+1.6兆円)、海外への製造委託を行っている企業の割合は14.3%(同比+3.7%pt)となっている。

また、デジタル化の進展により、製造工程だけでなく企業内の業務プロセス(例えば、経理・法務・顧客サポート)についても海外に移転させることが可能58になっている。第3-1-63図は、海外への製造以外の委託を行っている企業割合及び委託額の推移である。これを見ると、委託額は製造委託に及ばないものの、企業割合及び委託額は増加傾向にあることが分かる。

58 ボールドウィン(2018)

既に、製造業はかなりの部分が海外に流出しているが、非製造業についても今後流出が加速することが懸念されるため、今はグローバル競争にさらされていないサービス業などでも、海外との競争を意識して経営をしていく必要があるだろう。

また、同様に本章第1節で確認したとおり、新興国の経済成長は目覚ましく、世界市場に占める日本の存在感は相対的に低下している。

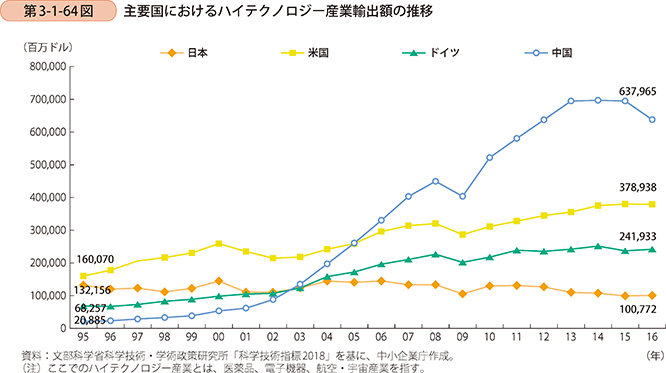

第3-1-64図は、主要国におけるハイテクノロジー産業輸出額の推移である。

これを見ると、米国やドイツは緩やかな増加傾向で、中国は2000年代前半から大きく伸ばし、現在では世界最大のハイテクノロジー産業輸出国となっているのに対して、我が国の同輸出額は1995年から2016年にかけて緩やかに減少している。

以上を踏まえると、我が国経済の国際競争力は低下していくことが懸念される。

このような状況下で、まず期待される役割として「我が国経済を牽引する役割」が挙げられる。我が国経済の停滞が懸念される中で、国際的な競争力を維持・向上させることは重要であり、そのためには、新たな財・サービスを生み出すための研究開発活動が重要な要素の一つになると考えられる。

中小企業においても、研究開発などによって得られた技術力を源泉に、グローバル展開を目指し、我が国の経済を牽引する役割を担うことが期待される。

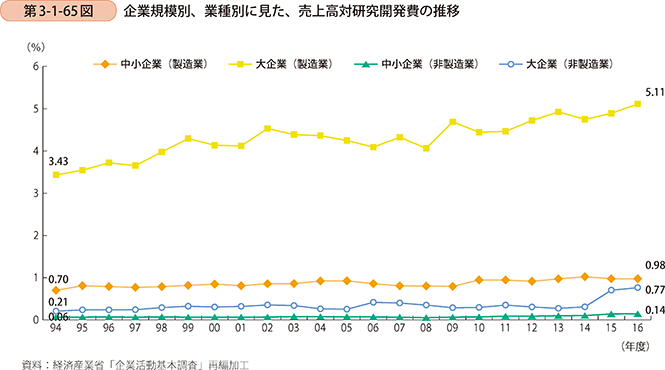

とはいえ、実際には中小企業が研究開発に取り組むのは容易ではない。第3-1-65図は経済産業省「企業活動基本調査」から、売上高に占める研究開発費の推移を、企業規模別、業種別に見たものである。これを見ると、中小企業には大企業と比較して、製造業・非製造業とも、金額・伸び率の両面から、研究開発に消極的な姿勢が見られる。

一般に、研究開発を行うためには、十分な設備・人材・資金などの経営資源が必要であり、中小企業が独自に研究開発を行うのはハードルが高い。

他方、現在は、オープン・イノベーション59という考え方に基づき、必ずしも自社のみの経営資源に依存することなく、外部と連携しながら研究開発を行うケースも増えつつあり、この流れは中小企業にとって追い風になると考えられる。

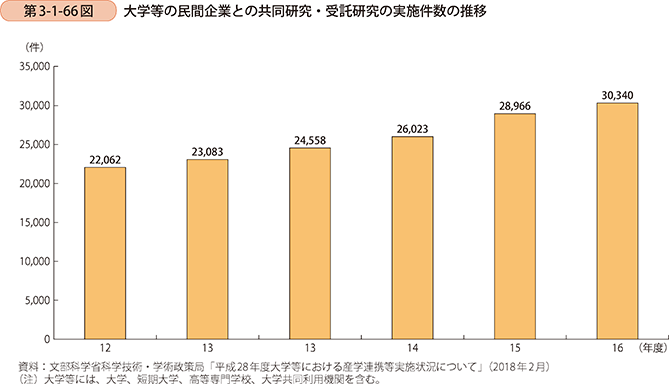

第3-1-66図は、大学などの共同研究・受託研究の実施件数の推移である。これを見ると、大学などと民間企業との連携は増加傾向にあることが分かる。

59 ハーバード大学ヘンリー・チェスブロウ教授によって提唱された概念。自社の中で研究者を囲い込み研究開発を行う自前主義的なイノベーションモデルと対照の概念であり、自社と外部機関の経営資源を組み合わせることで新たな価値を生み出すイノベーションモデル。詳細はコラム3-1-9を参照されたい。

事例3-1-20は実際に大学などと連携し、新商品の開発を行った事例である。このような形で、大学等の研究機関を活用することは、商品に新たな付加価値をもたらしたり、新商品の開発に役立てたりすることができ、自社の競争力の源泉をさらに強固なものにすることにつながるだろう。

また、大企業側も外部資源を利用した研究開発に対して積極的である。

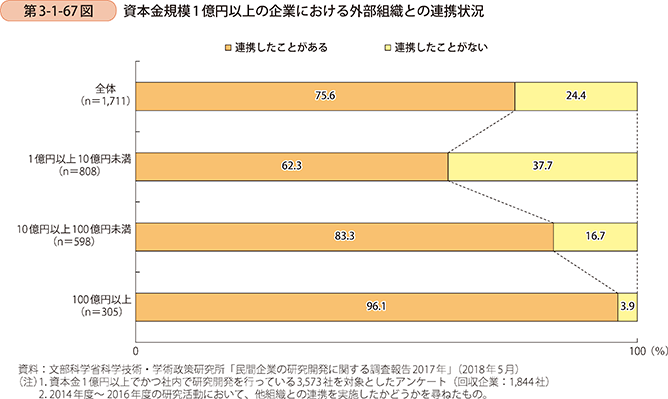

第3-1-67図は、資本金1億円以上で、かつ社内で研究開発を実施している企業に対し、2014年度から2016年度までに外部組織との連携したことがあるかどうかを尋ねたものである。この結果を見ると、全体で約75%の企業が外部機関との連携を行った経験があり、その割合は企業規模が大きくなるほど高くなっている。他方、1億円以上10億円未満の企業の中には、中小製造業も含まれる。この点を踏まえると、外部組織との連携を行っている中小企業も一定数存在すると推察される。

第3-1-68図は、同調査で「連携したことがある」と回答した企業に対して、連携先の種類を尋ねたものである。これを見ると、中小企業は連携先として第3位に挙がっている。

以上から、大企業側も外部との連携によりイノベーションのきっかけを探していることが分かり、中小企業にとっては大きな機会60であると考えられる。

60 大企業等との連携を行う際は、知財に関する契約関係を厳格にチェックすることが必要である。

事例3-1-21、3-1-22は大企業との連携により新たなビジネスチャンスを見出した事例である。

最後に、知的財産に関しても触れておく。

研究開発によって得られた技術やノウハウは、事例3-1-23、3-1-24の例からも分かるとおり、長期的な競争優位を築くことができる。

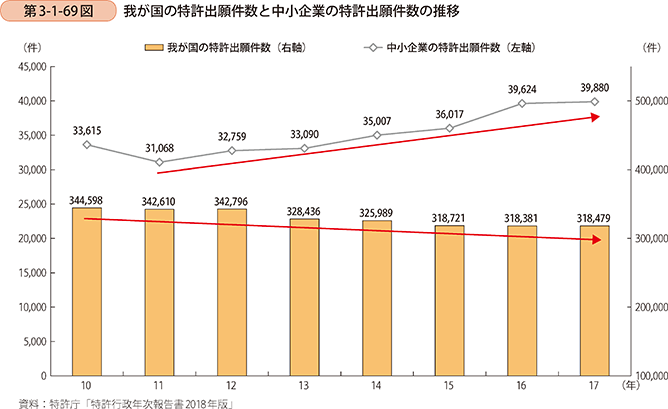

第3-1-69図は、我が国の特許出願件数と中小企業の特許出願件数の推移である。我が国の特許出願件数は2010年から漸減傾向にあるが、中小企業の特許出願件数は増加基調で推移している。

このような流れは、我が国経済を牽引していくための重要な取組を中小企業が積極的に行っていることを示唆しており、今後更なる積極的な取組が期待される。

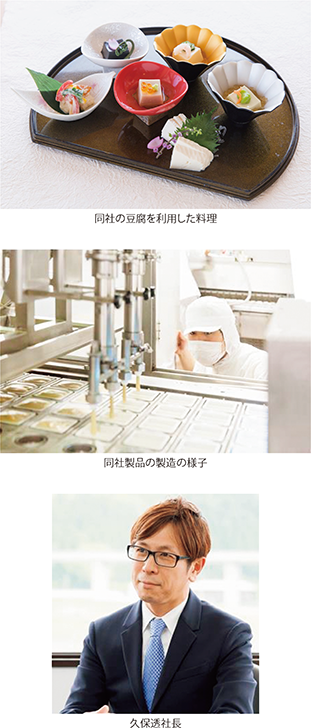

事例3-1-20:有限会社幸伸食品

「大学や研究機関等と連携することで、自社のリソースを補完し、高品質・高付加価値商品を開発・展開している企業」

有限会社幸伸食品(従業員20名、資本金1,000万円)は、ごま豆腐をはじめとする豆腐料理や加工食品の製造・販売を行う企業である。同社の立地する福井県永平寺町は、「禅(ZEN)」で世界的にも有名な曹洞宗大本山永平寺があり、1977年の創業後、この地で800年をかけて受け継がれてきた精進料理の教えから学び、現代のニーズに合う、「ヘルシーで上質な本物志向の食品」を追求している。

同社の主力商品であるごま豆腐は、スーパーマーケットでの販売が主力だったが、大手の練りものメーカーが安く大量に製造できるようになったことから、販売が落ち込んでいった。久保透社長は悩んだが、大手ほどのリソースを持たない同社は価格競争で勝つことは困難と考え、「高品質でこだわりのある新商品」の開発を目指した。新商品の開発に当たっては、豆腐業界の閑散期である1、2月に、バレンタインで販売できる豆腐屋ならではの濃厚なチョコレートを開発すべく、豆腐に含まれる水分を抜く研究を行った。この際、同社内には新商品開発に必要な生産設備(撹拌機)を有していなかったため、福井県食品加工研究所が一般開放している設備を利用し、繰り返し試作を行った。この試作の過程で、濃厚な「豆乳クリーム」が開発された。この開発から10年程は豆乳チョコレートの素材として使用していたが、飲食業界に販路開拓を進める中で、菓子業界などから動物性クリームの代用品として使用したい、あるいはインバウンドで増加するベジタリアン向けのスイーツの材料として使用したいといった声が多く寄せられたため、「豆乳クリーム」として商品化に至った。また、研究開発を背景にした同社の技術は、福井県内の病院の目に留まり、摂食・嚥下障害61の患者向けの食品開発の依頼につながった。この商品の研究開発に当たり、(独)中小企業基盤整備機構に相談を行ったところ、専門のアドバイザーを通じて、福井県立大学・石川県立大学・静岡県工業技術研究所との共同研究開発が実現した。この連携による研究開発は、新商品の開発に留まらず、開発の過程で冷凍しても作りたての風味を損なわない技術の獲得につながった。この技術は、高品質な「ごま豆腐」を求めるホテルチェーンや高級料亭にとって大きな魅力であり、当社のBtoB事業は順調に拡大している。このように、連携を通じた研究開発は、高品質・高付加価値の商品開発を実現し、同社独自のポジションを確立することに大きく寄与した。

61 疾病や老化を原因に、飲食物の飲み込みが困難になる障害。

今後の展望として、久保社長は「高速道路や新幹線などの交通アクセスが整うことを機会と捉え、拡大が見込まれるインバウンド向けの商品開発・プロモーションを強化したい。また、“福井といえば”と称されるお土産を開発し、全国の空港や駅で販売されるようにしつつ、輸出も強化することを考えている。」と語っている。

事例3-1-21:高木金属株式会社

「大企業の開放特許を活用し、積極的な技術開発を進める企業」

京都府京都市の高木金属株式会社(資本金1,000万円、従業員32人)は、電子機器やインフラ設備などに使われる工業部品のめっき加工を行う企業である。「現代の名工」を受賞した繊細なめっき加工技術は、高い評価を得ている。

同社は、海外メーカーが価格競争力を高める中で、量産加工による価格競争を続けていくことに限界を感じ、付加価値の高いビジネスモデルの構築を目指していた。この中で同社が着目したのは「単品・小ロット試作」である。一般に、単品・小ロット試作は手間がかかるため、他社は手を出したがらない。しかし同社は「現代の名工」と評される高い技術力を背景に試作段階から顧客に関わり、顧客に高付加価値な提案をして技術開発を支援することで、他社との差別化を実現している。

また同社は、常に新技術の開発に取り組んでおり、外部リソースの活用にも積極的である。この典型例が、2019年2月より販売を開始している「抗菌めっき技術」である。同社は、昨今の抗菌・健康志向の高まりから、「抗菌」に対する需要は高いと考え、この技術の獲得を目指した。しかし、人材面・金銭面の観点から、自社のリソースのみで研究開発や実証実験を行うにはハードルが高かった。

当初、産学官連携も考えたが、めっき加工の専門家はなかなか見つからなかった。そこで、近畿経済産業局の「知財ビジネスマッチング事業」を活用し、開放特許の活用を模索した。開放特許とは、特許の権利者が第三者に開放する意思のある特許で、利用希望者は権利者とライセンス契約を結ぶことで、その技術を自社の商品開発などに用いることができるものである。ここで同社は、高機能抗菌めっき技術「ケニファイン」の紹介を受けた。この開放技術を有する(株)神戸製鋼所は、「ケニファイン」を開発したものの、用途の具体化に課題があり、小ロットでの試作と精度の高い表面処理ができる企業を探しており、「知財ビジネスマッチング事業」に参加していたのであった。こうして両社の条件がマッチし、開放特許を利用した研究開発が実現した。現在、同社は「ケニファイン」を用いた抗菌めっき事業を開始し、医療機器メーカーや食器メーカーに対する提案を進めている。

また、大企業の特許技術を活用した効果は、技術力の獲得による競争力の向上だけに留まらず、同業他社と比較し「特殊技術に優れている企業」としてのブランドを印象付けることにもつながり、既存事業における提案活動も一層行いやすくなった。

高木正司社長は「中小企業が10年、20年先も存続するには、将来を見据えた『種まき』が重要である。既存事業に頼るのではなく、常に新しい提案を行うことができるよう、自社技術のアップデートは必要不可欠であり、今後も試作や他社との共同開発を継続していきたい」と語る。

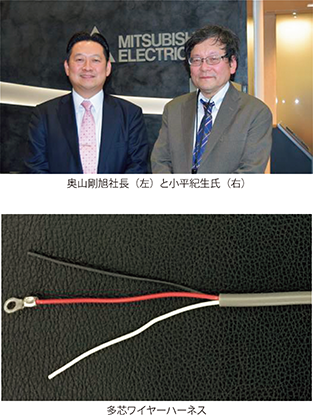

事例3-1-22:株式会社HCI

「独自の技術力をいかして大企業の課題を解決するオープン・イノベーションを実現する企業」

大阪府泉大津市の株式会社HCI(従業員48名、資本金2,000万円)は、2002年に創業し、ケーブル・ワイヤーなどの製造装置の製造・販売及びロボットシステムを扱う企業である。

同社は、ケーブル・ワイヤー製造装置のメーカーとして始まった。2010年頃、携帯電話に用いる極細同軸ケーブルのニーズが高まっていたが、通常の撚線機で高速でケーブルを撚ると振動で切れるという課題があった。そこで同社は、軸受を磁気で浮かした無振動の撚線機を開発し、極細ケーブルを高速で安定して撚ることに成功。これは世界トップクラスの技術になっている。また、ロボットシステムについては、様々な産業用ロボットで1つのシステムを構築するロボットSIerとして2009年から事業を行っている。

2014年、同社は、ロボットシステムの技術の高さを三菱電機株式会社から高く評価され、三菱電機のロボットSIerパートナーになることになった。その頃、三菱電機はケーブルを扱うロボットシステムを開発していたが、満足のいくものができていなかった。そのような状況でHCIは、撚線機の製造などで培ったノウハウを活かして、ケーブル、特にワイヤーハーネスを製造するロボットシステムを独自に開発していた。ワイヤーハーネスの製造工程は、長いケーブルを切断し、両端の皮の部分を剥ぎ、端子をつけるという複雑なもので、特に芯が複数あるものを実用レベルで自動化することは、どのロボットメーカーやロボットSIerでも難しい技術だった。そうした中で、三菱電機の主席技監でありHCIの技術を高く評価していた小平紀生氏は、HCIが開発したロボットシステムを絶賛。HCIが同システムの開発を進めるにあたり、両社は要素技術の1つである画像技術などで意見交換を行うことで、三菱電機製のロボットを使った「多芯ワイヤーハーネス自動製造ロボットシステム」は、実用段階に至った。また、同社の技術は、三菱電機の事業領域を拡大させる可能性を秘めていることから、新たにシステムを開発したり、ロボット展示会の三菱電機ブースにHCI社のロボットシステムを出展したりするなど、両社の関係は深化している。

同社は、AIシステムでも技術力を磨き、同システムにもAIを導入している。今は、泉大津駅前の商工会議所に「HCI ROBOT CENTER」を開設し、ロボットの普及に努めているほか、HCI-RT協会を立ち上げ、南大阪地域のロボット&AIシステム導入促進と、ロボットエンジニア、AI人材の育成にも精力的に取り組んでいる。

HCI社の奥山剛旭社長は、「今は、ワイヤーハーネス製造後のハンダ付けまでを自動製造するロボットシステムや、強化学習AIを搭載したロボットシステムを計画している。また、全国組織である(一社)日本ロボット工業会及びFA・ロボットシステムインテグレータ協会で、当社は、広報分科会の主査を拝命しており、ロボットシステムインテグレータの職業観の形成に努めたい」と語っている。

事例3-1-23:KTX株式会社

「オンリーワンの優れた特許技術により、確固たる地位を獲得している企業」

愛知県江南市のKTX株式会社(従業員190名、資本金9,390万円)は、自動車、航空機、医療機器及び住宅設備生産用の各種金型製作、各種生産設備機械の製作を行う企業である。

量産の際にはあらゆる製品で用いられている金型であるが、近年は中国・韓国などでも生産が可能となり、技術力も向上している。このような環境下で、苦戦を強いられている国内金型メーカーは多い。しかし、同社は、ポーラス電鋳という独自の特許技術により、大手自動車メーカーをはじめとした国内外の製造業に、精巧な樹脂部品を作るための金型を納めるグローバル企業としての地位を確立している。

創業者である野田泰義氏(現会長)は、1965年の創業以降、電気鋳造(以下、電鋳)の金型製作に試行錯誤を繰り返してきた。電鋳金型の最大の特徴は、シボ(絞)と呼ばれる皮模様や縫い目など、繊細な仕上がりを実現できることである。他方、この金型を利用して成形するには手間がかかる。同氏は、この問題を解決できれば、ものづくりに革命をもたらすことができると考えた。様々なアイデアを巡らせていたとき、社内で穴が空いた不良品の電鋳金型を見かけたことがきっかけで、ポーラス電鋳の技術が誕生した。ポーラス電鋳により製造された金型は、無数の穴が空いており、金型の裏側から空気を抜くことで成形が可能である。同社の金型を利用すれば、一般的な電鋳金型と比べて、製造に要する時間・工数・エネルギーを大幅に削減できる。また、繊細な仕上がりが特徴の電鋳金型にあって、これまでの電鋳金型の精度を凌ぐものであった。また、ポーラス電鋳金型は部品の軽量化も実現可能である。自動車業界が電気自動車にシフトする中で部品の軽量化の要請も高まっており、同社の競争優位性を更に高める可能性を秘めている。

現在、同社はこの技術の特許を武器に自動車メーカーのサプライヤーとしての地位を確立しており、商社などを介さずに、営業から設計、製造、アフターフォローまでワンストップで行っている。商社を介さない取引はマージンを取られないこともさることながら、顧客の声を直接聞いてニーズを把握できることが最大のメリットであり、それが同社の技術力や品質にいかされている。

2014年、野田太一現社長に代替わりしたが、同社の研究開発に対する姿勢は変わらない。現在も同社では、ポーラス電鋳の研究・開発に特化した研究者が日々改良を重ねているほか、製品の軽量化や歩留まりの向上などで、環境・エネルギーの負荷を低減できる電鋳金型の開発製造を進めている。

事例3-1-24:コーマ株式会社

「ユーザーの意見を取り入れて自社ブランド製品を開発し、高付加価値化に取り組む企業」

大阪府松原市のコーマ株式会社(従業員数78名、資本金1,800万円)は、1922年創業の靴下を製造している企業である。品質管理と自社国内一貫工程、量産と試作品製作の両方に対応できる点が強みである。受託生産を行いつつ、10年前から自社ブランド製品開発による高付加価値化に取り組んでいる。

当時は、ありふれた靴下と認識されて海外製品との価格競争になることは避けたいが、ファッション性には自社に優位性がない、という悩みを抱えていた。ナイロン製靴下が流行した時代にも、表と裏で色や素材が異なる靴下を作るなどの独自技術を追求しながら生き残り、1970年には業界初の大阪府品質管理推進優良工場になった同社は、靴下の品質や機能で勝負する方向で高付加価値化を目指した。ものづくりの原点に立ち返り、実際に靴下を履く消費者から直接求められるものを考えることで、薄利多売のビジネスモデルからの脱却に挑んだ。

その結果たどり着いたのが、同社のオリジナルのアスリート向け靴下ブランド「FOOT MAX」の展開である。スポーツの愛好者は、プロでなくてもスポーツ用品にお金をかけているため、アスリート向けの靴下に注目した。特許を取得した「3D SOX」という技術を用いて、足の複雑な形状や足の動きに合わせた単純な左右対称ではない立体構造にすることで、これまでにない履き心地や動きやすさを実現している。この技術に加えて、近隣の大学と連携したことも効果的だった。大学の教員と共同での機能検証や、サッカー部や陸上部へのモニター依頼も製品開発に寄与した。履き心地の微妙な違いにも敏感なアスリートの率直な感想は貴重であり、機能の向上に生かすアイデアを得ることができた。

また、同社は、地元の要望を受けて敷地内で老人ホームを運営している。「らくらく博士」は、この老人ホームが契機で誕生した高齢者向け靴下のブランドである。高齢者と話す中で「履き口のゴムの締め付け感がゼロで介助を受けなくても一人で履ける靴下」というニーズをつかみ、入居者にモニターを依頼して開発を進めた。今では高齢者だけでなく妊婦からも好評を得ているという。

吉村盛善社長は「ユーザーの意見を聞き、ユーザー目線で開発してきたことが成功につながっている。靴下を履かない方が良い記録が出ると考えられている競技でも機能を発揮するような靴下や、ユニバーサルデザインの靴下など、今後もユーザー目線で商品ラインナップを展開していきたい。」と語る。

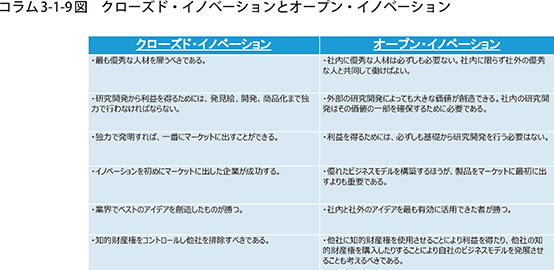

コラム3-1-9

オープン・イノベーションの重要性

企業が今まで以上に成長するには、既存のビジネスを超えて、新分野への進出や新規顧客の開拓などの新しい取組が必要で、その手法の1つがオープン・イノベーションだ。オープン・イノベーションとは、「企業内部と外部のアイデアを有機的に結合させ、価値を創造すること」をいう62。自社のみで商品やサービスを開発するより、他社、大学、公設試験研究機関、顧客などと協力する方が、優れたアイデアを素早く得られる。また、自社で考えたアイデアを外部に提供することで、自社の経営資源ではできなかった商品・サービス化を行うこともできる。オープン・イノベーションを、その対義語であるクローズド・イノベーションと比較すると、コラム3-1-9図のようになる63。

62 チェスブロウ(2004)

63 同上

どちらが優れているかはケース・バイ・ケースではあるが、激しい社会変化により素早い対応が求められることや、ICTにより社外とのコミュニケーション・コストが下がったことを考えれば、オープン・イノベーションの重要性が相対的に大きくなっていることは間違いないだろう。

オープン・イノベーションの文脈で紹介される事例には大企業が多いが、こうして見ると内部の資源に限界がある中小企業にこそ、オープン・イノベーションが必要だ。吉田(2019)は、中小企業6社による産学連携を中心としたオープン・イノベーションのケーススタディを行い、オープン・イノベーションを起こしているのは経営者である、と結論づけている。すなわち、経営者自らがネットワークを持ち、行動を起こす必要がある、ということである。しかし、中小企業がオープン・イノベーションに取り組むには、相手を見つけるコストが高いため、行政、大学の技術移転機関(TLO)や商工会・商工会議所といった支援組織による貢献も、重要になる。経営者を中心として、様々な主体が信頼関係を構築し、協力体制を作れば、中小企業もオープン・イノベーションを起こすことは十分に可能である。

コラム3-1-10

両利きの経営64

64 本コラムでは、オライリー、タッシュマン(2019)を参考にしている。

先にも述べたとおり、第1部の分析からは、景況感は悪くないが、人手不足に直面して目の前の仕事をこなすのに精一杯で、生産性向上には手を打てていない、という中小企業像が浮かび上がった。しかし、人口減少・少子高齢化、デジタル化やグローバル化といった事業環境の大きな変化に対応していかないと、いつか仕事はなくなってしまう。

こうした変化にうまく対応するための経営手法として、経営学界で広く知られているのが「両利きの経営」である。これは、自身・自社の持つ一定分野の知を継続して深掘りし、磨き込んでいく「深化」と、自身・自社の既存の認知の範囲を超えて、遠くに認知を広げていこうとする「探索」の両方が経営には必要である、という考え方だ。

既存事業をこれまで以上にうまく行っていく「深化」が重要であることは言うまでもないし、ほとんどの企業で行われているだろう。しかし、「深化」に寄り過ぎた企業は、「サクセストラップ」に陥りやすい。これは、既存事業の成功のために、人材の獲得・育成、評価基準の開発、業務プロセスの改善などをすることが、かえって新事業を開拓する「探索」のための組織変革を難しくする、ということを意味する。

「サクセストラップ」から抜け出し、「深化」と「探索」のバランスのとれた経営を目指すには、意識的に「深化」と「探索」を調整するリーダーの存在が必要であるという。リーダーの役割には、

- 「探索」と「深化」が必要であることを正当化するための明確な戦略の策定

- 「探索」している事業で競合に対して優位に立つための企業内部の資源や能力が何かを突き止めること

- 「深化」している事業が「探索」している事業の勢いを削がないように、支援・監督すること

などが挙げられる。

中小企業では、経営者たる社長か、その右腕である経営の補佐役が、ここで言うリーダーに該当することが多いだろう。大企業であれば、「探索」自体は他の幹部やグループに任せることもできるが、中小企業では「探索」自体もリーダーの仕事になりがちだ。しかし、そのことは、自分で「探索」をコントロールできるため、「サクセストラップ」から抜け出しやすいという利点でもあり、中小企業の強みと言える。

一般的に中小企業の経営者は、仕事の獲得やそれを実行するための人繰りに忙殺されがちである。しかし、そればかりでは長期的な発展にはつながらない。短期的な効率性の低下には少し目を瞑ってでも、「探索」の方向性と、「探索」と「深化」のバランスの取り方について、考える時間を確保してみてはいかがだろうか。

コラム3-1-11

中小企業と特許

第4次産業革命により既存の業種の垣根を越えたオープン・イノベーションが進む中、中小企業が優れた技術を活かして飛躍するチャンスが拡大している。そのため、特許庁では、中小企業が、優れた技術やアイデアを知的財産権として保護し、戦略的に活用できるよう、以下のように支援している。

◇知財訴訟制度の見直し

中小企業が取得した知的財産権で大切な技術などを十分守れるよう、知財訴訟制度を改善する「特許法等の一部を改正する法律案」を平成31年3月1日に閣議決定し、法案を国会に提出した。

具体的には、原告に代わり、中立な技術専門家が現地で証拠収集する制度(査証)を創設するとともに、原告の実施能力を超えて、ライセンス料相当額を損害賠償額として認めることができるよう見直しを行っている。

◇特許料等の新たな減免制度

これまで、特許料等(審査請求料、特許料1~10年分、国際出願に係る手数料)が減免されるのは、一定の要件を満たした一部の中小企業のみであったが、2019年4月1日から、全ての中小企業の特許料などを1/2とする新たな減免制度が施行される。

2019年4月1日以降に審査請求又は国際出願を行う案件が対象となっている。

これらの案件は減免申請に係る手続が大幅に簡素化される。具体的には、国内出願では「出願審査請求書」の【手数料に関する特記事項】、又は「特許料納付書」の【特許料等に関する特記事項】に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」の記載をすれば、減免申請書と証明書類の提出が省略可能となる。また、国際出願についても、証明書類の提出が省略可能となる。

◇知財総合支援窓口

初めて出願する方々を含め、誰でも身近に相談できる場所として、全国47都道府県に「知財総合支援窓口」を設置し、独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営している。

知財総合支援窓口では、無料・秘密厳守で知的財産に関するアイデア段階から事業展開、海外展開までの様々な課題に対して、企業知財部OBや中小企業の知財支援に長年携わっている者などの経験豊富な支援担当者がアドバイスを行っている。さらに、より専門性が高い課題等には弁理士・弁護士等の専門家をコーディネートして支援している。

◇海外展開支援事業

海外市場での販路開拓や模倣被害への対策には、進出先において特許権などの知的財産権を取得することが重要である。

それら外国出願手続等の情報については、「知財総合支援窓口」において、弁理士・弁護士等の専門家が助言を行っている。

知財関係のトラブルに巻き込まれた場合には、ジェトロ等の海外事務所に駐在する知財専門家が相談に応じている。

外国出願の際の費用や、海外で模倣品が出回ってしまった場合等の費用の補助制度もある。逆に海外企業から知財侵害で訴えられるリスクのための保険費用も補助している。

そのほかにも、多くの中小企業向け施策がある。詳しくは、特許庁のホームページを参照されたい。

〔2〕サプライチェーンを支える役割

かつて、我が国の製造業の企業間取引は、「系列取引」と言われる長期安定的な関係が特徴であった。しかし、第1節で触れたとおり、グローバル化やデジタル化の進展を背景に、少数の親事業者に依存した取引関係から、多数の取引先と多面的な取引関係に変化している可能性が指摘されてきた65。

65 2007年版中小企業白書

我が国の強みとされてきた「ものづくり」の技術は、その基盤となるサプライチェーンを構築する中小企業によるところが大きい。従って、サプライチェーンを構築する中小企業の経営基盤の充実は、我が国の強みの源泉の充実につながると考えられる。

他方で、サプライチェーン構造が仮に大きく変化しているという指摘が事実であるならば、中小企業はサプライチェーンの中で新たなポジションを確保していく必要があると考えられる。

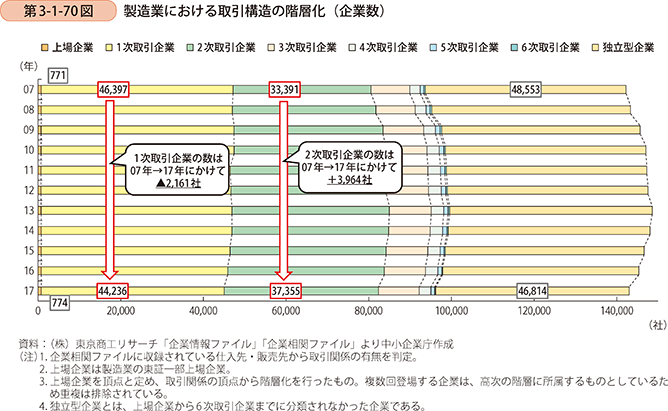

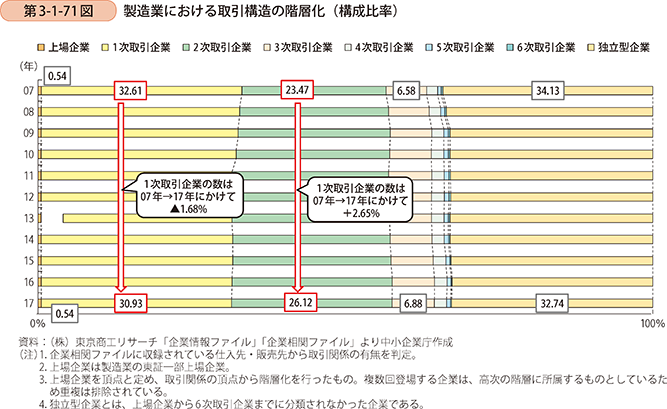

本項では、2007年から2017年までの製造業における取引関係の変化を、(株)東京商工リサーチ「企業情報ファイル」、「財務情報ファイル」、「企業相関ファイル」を利用し概観していくとともに、取引階層内の企業の特徴について考察していく。

なお、一般にサプライチェーンという言葉は良く知られているが、その意味するところは非常に広範である。ここでは、対象を製造業に限定し、上場企業を頂点とした取引関係の階層構造66から分析を行っている点に留意されたい。

66 ここでは上場企業内の階層構造は考慮されていない。したがって、最終製品メーカーとサプライヤーの関係であっても、上場企業であれば同一の階層に属している点に注意が必要である。

第3-1-70図、第3-1-71図は、上場企業を頂点とした取引関係を1次から6次まで階層化し、それぞれ企業数・構成比率を見たものである。なお、上場企業から6次取引企業までに分類されなかった企業を独立企業として分類している67。

67 独立型企業には、階層上7次以降に含まれる企業に加え、商社などを通じて取引をしており製造業との取引関係がない製造業企業が含まれる。

これを見ると、1次取引企業の数が約2,000社減少(▲1.68%)しているのに対して、2次取引企業が約4,000社(+2.65%)増加していることが分かるが、2007年から2017年にかけて大きな変化は見られないといえる。

我が国の製造業は、1980年代後半から製造拠点の海外進出が進み、1990年代から2000年代前半にかけて国内産業の空洞化が指摘された68。この流れの中で、取引構造の解体と再構築が一巡した可能性が考えられる。

68 2003年版中小企業白書

次に、売上高、当期純利益、売上高対当期純利益率の三つの財務指標の変化(2007年→2017年)を取引階層別に確認する。

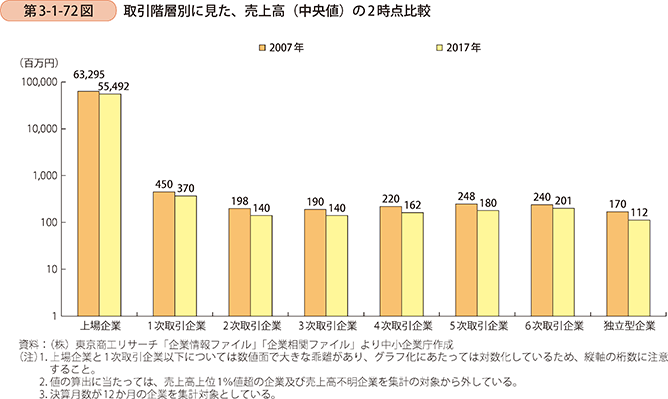

売上高の中央値69を見ると(第3-1-72図)、2007年から2017年にかけて、どの階層でも売上高の中央値は減少していることが分かる。また、売上高の規模は、2、3次取引企業が低い傾向にあり、4~6次企業は2、3次取引企業と比較して僅かに高い。他方、独立型企業の売上高は、取引階層内企業(上場企業~6次取引企業)よりも低い水準である。

69 第1部第3章で述べたとおり、特定の企業群について財務指標を捉えようとすると、数パーセントの規模の大きな企業が平均値を大きく引き上げることから、ここでは外れ値の処理を行っているほか、平均値ではなく中央値を見ることで企業群の平均像を捉えることとしている。

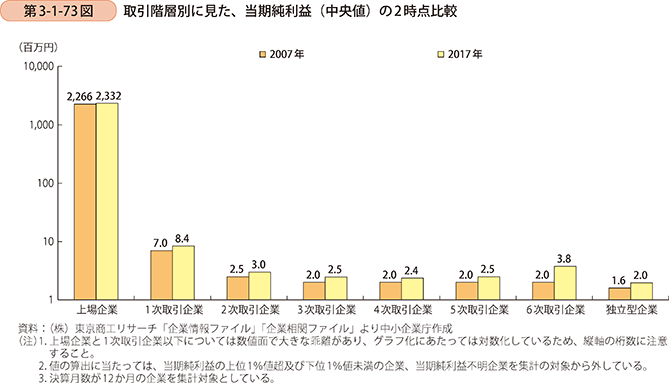

次に、当期純利益の水準を確認する。第3-1-73図を見ると、1次取引企業と2次取引企業では後者の利益額が小さいが、それ以下の取引階層企業では、当期純利益の水準に大きな差がないことが分かる。

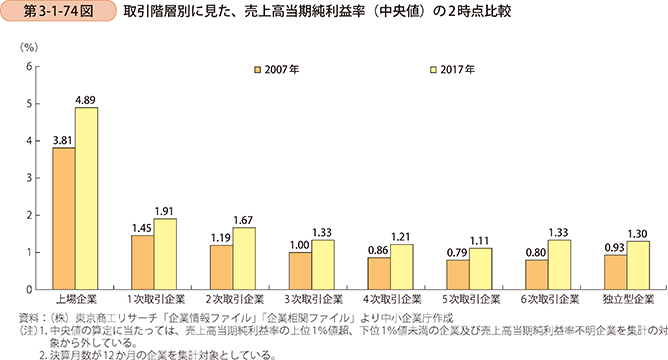

最後に、売上高当期純利益率を見ると(第3-1-74図)、2007年から2017年にかけて、どの階層においても高まっている。また、取引階層別に見ると、上場企業から5次取引企業にかけて低下していく傾向にあることが分かる。これに対して独立型企業は4、5次取引企業より高い水準である。

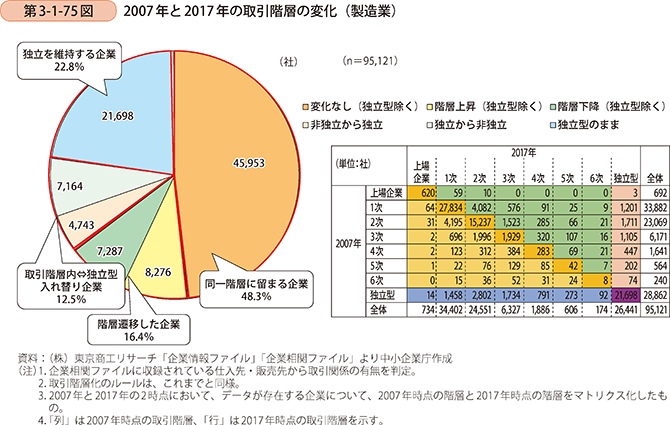

次に、同じデータセットを利用し、2007年と2017年の2時点のデータが確認できる企業を対象とし、2007年から2017年にかけて取引階層の変化について確認を行った(第3-1-75図)。

まず、取引階層の変化を確認するに当たって、階層変化のパターンにより企業を以下の6つのパターンに類型化する。

◆「変化なし」

→2007年と2017年の2時点において、上場企業から6次取引企業までに属しており、その中で取引階層が変化していない企業

◆「階層上昇」

→2007年と2017年の2時点において、上場企業から6次取引企業までに属しており、その中で取引階層が上位になった企業

◆「階層下降」

→2007年と2017年の2時点において、上場企業から6次取引企業までに属しており、その中で取引階層が下位になった企業

◆「非独立から独立」

→2007年時点では上場企業から6次取引企業までに属していたが、2017年時点では独立型企業に属している企業

◆「独立から非独立」

→2007年時点では独立型企業に属していたが、2017年時点では場企業から6次取引企業までに属している企業

◆「独立型のまま」

→2007年と2017年の2時点において独立型の企業

これを見ると、2007年と2017年の2時点において、同一階層にとどまる企業は全体の71.1%(内訳:変化なし48.3%、独立型のまま22.8%)、階層が変化した企業は全体の16.4%(内訳:階層上昇8.7%、階層下降7.7%)、取引階層内と独立型が入れ替わった企業は12.5%(内訳:非独立から独立5.0%、独立から非独立7.5%)となっており、約30%の企業では取引階層とポジションの関係に変化が見られる。

次に、階層変化の6類型ごとに企業の財務パフォーマンスを比較していく。

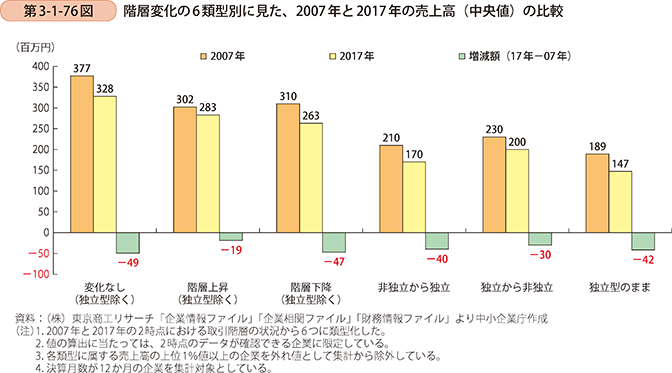

まず、第3-1-76図は売上高(中央値)の比較である。2007年から2017年にかけて、全ての類型で売上高は減少している。

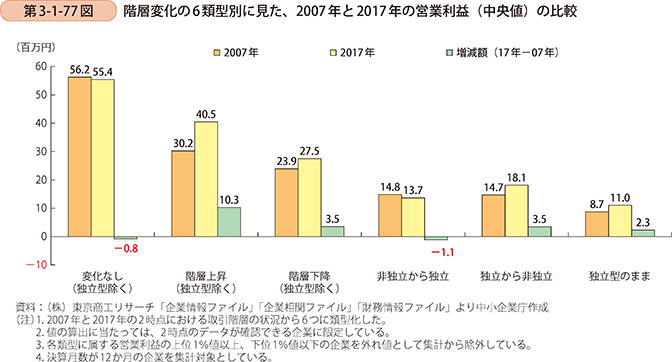

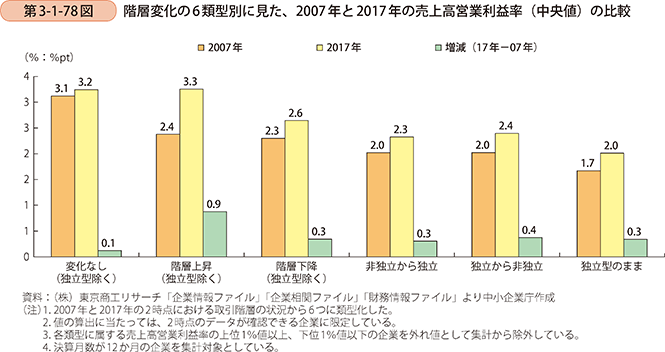

次に、第3-1-77図は営業利益(中央値)を見ると、「変化なし」と「非独立型から独立型」の企業は減少しているが、「階層上昇」、「階層下降」、「独立型から非独立型」、「独立型のまま」の企業では増加が確認され、階層上昇企業では特に大きく増加していることが分かる。また、売上高営業利益率(中央値)についても(第3-1-78図)、「階層上昇」、「階層下降」、「非独立型から独立型」、「独立型から非独立型」、「独立型のまま」の企業は、「変化なし」の企業と比較し、売上高営業利益率の改善が大きい。

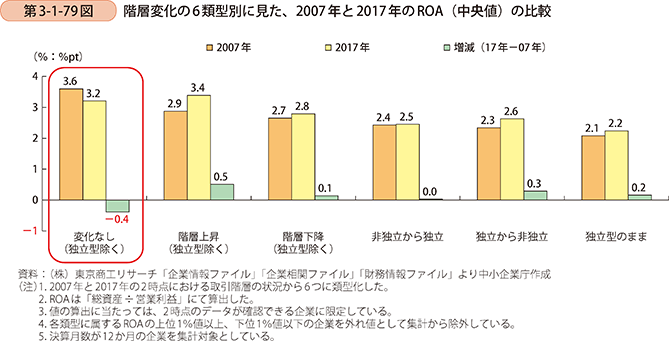

加えて、総資産営業利益率(ROA)の変化についても確認する。第3-1-79図を見ると、「変化なし」については低下しているのに対し、その他の類型については程度の差はあるものの、増加していることが分かる。

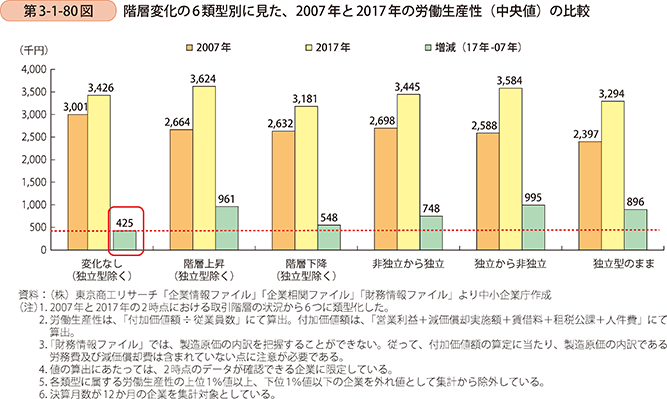

最後に、労働生産性について見ると(第3-1-80図)、労働生産性については、2007年と2017年の比較において、どの類型でも増加していることが分かる。類型別で見ると、「変化なし」の増加額が最も低い。

以上を踏まえると、2時点比較において、独立型のままの企業及びポジションが変化した企業は、取引階層内に属する企業(上場企業~6次取引企業)でポジションが変化していない企業と比較し、財務指標の改善が大きい傾向が見て取れる70。

70 あくまでも、今回の前提とした分析手法による結果である。各類型の中にはパフォーマンスの高い企業から低い企業まで含まれており、その中央値を比較している。本分析は個社のパフォーマンスと取引階層の変化の因果関係を示したものではない点に十分留意する必要がある。

取引関係は自社だけでコントロールできるものではないが、戦略的に自社のポジショニングを見直していくことが業績の改善に寄与している可能性がある。

既存の取引関係の見直しについて、事例3-1-25は重要な示唆を与えてくれる。この事例では、下請からの脱却を図ることで企業の価値を高めることに成功している。

また、取引構造において上流に位置している企業は、自社を支える取引先との関係強化を進めていくことも重要であろう。事例3-1-26では、自社の業務改革を進めていく中で、仕入先の資金繰り改善につながっている事例が紹介されている。さらに、事例3-1-27で紹介されている事例のように、取引に係る受発注の業務を効率化するとともに取引関係の拡大に寄与するシステムを提供する企業も現れており、今後、取引関係に関してはさらに流動化していく可能性も示唆される。大企業においても中小企業との関係性については見直しが進められている。例えば、事例3-1-28に見られるように、自社のサプライチェーンをより強固なものにするため、サプライチェーン下の中小企業に対する後継者教育を積極的に取り組む大企業も存在する。

いずれにしても、社会変化を踏まえれば、既存の取引関係が今後も長期的に保証されるとは言い切れない。サプライチェーンの中で重要な役割を果たしている中小企業も、常に自社のポジションについて見直しを行うことが重要71である。

71 経営戦略として、現状のポジションを強固にする、という選択も当然ありうる。

事例3-1-25:株式会社最上インクス

「自社製品を武器に『請負型』から『提案型』のビジネスモデルへ転換することにより、サプライチェーン内で高付加価値なポジションを確立した企業」

京都府京都市の株式会社最上インクス(従業員103名、資本金4,600万円)は、電気・電子部品製造、薄板金属加工品の量産・試作を行う企業である。

同社は1950年の創業以来、国内の大手電機機器・部品メーカーを顧客に、金属部品の量産や試作事業を手掛け、日本経済の拡大とともに順調に業績を拡大してきた。しかし、2008年のリーマンショックで量産・試作ともに受注が大きく減少した状況を、先代の横で見ていた鈴木滋朗氏は、2010年に社長に就任するに当たり、顧客から受注して製造するという『請負型』のビジネスモデルでは、今後の社会変化に取り残されてしまうという危機感を抱いていた。

同氏はビジネスモデルの転換を模索する中で、同社が受注している試作品は、発注元企業が新たに開発する製品に使われるものであり、「次のトレンド」を知るために重要な情報源であることに気付いた。そして、顧客が新製品を開発する際に、重要な部品(キーパーツ)を自社製品として開発・製造できれば、『請負型』のビジネスモデル脱却を実現できるのではないかと考えた。

しかし、このビジネスモデルの転換にはリスクが伴う。『請負型』であれば販売先、販売量や単価があらかじめ決まっていて、予算の見積もりが容易で在庫リスクもない。他方、自社製品を製造から販売まで行う場合、予算の見積もりは困難で、在庫リスクもある。それでも、キーパーツを自社製品として販売する『提案型』のビジネスモデルは、付加価値に応じて自社で値決めできる点が大きな魅力だった。

自社製品の開発に当たり、同社内の意識を「顧客の要望にどのように応えるか?」という考え方から、「顧客が求めるもの・解決したい課題は何か?そのためにどのような製品・部品が必要か?」という考え方に変えていった。また、ものづくり補助金を活用し、新たな生産設備の開発や導入を行い、生産体制を整備した。このような取組の結果、現在、同社は『提案型』のビジネスモデルを確立し、これまで取引関係のなかった重工業メーカー・自動車メーカー、発電メーカーや欧米を中心とした企業からも引き合いを受けるなど、事業機会が拡大している。また、従来は顧客の言い値で決まっていた価格を、付加価値を考慮して自社で決められるようになっている。

鈴木社長は、「今後、製造業でも『モノ中心』ではなく、『顧客中心』に考えなければ生き残れない。より付加価値の高い仕事をしていくために、顧客の課題を解決する製品を生み出し続けていきたい」と語る。

事例3-1-26:菊川工業株式会社

「サプライチェーン・ファイナンスを導入し、仕入先との協力関係を強化する企業」

東京都墨田区の菊川工業株式会社(従業員202名、資本金1億円)は、建築物等の金属製内外装工事の設計・製造・施工等を行う企業である。同社の金属建材加工に関する技術力は国内外から高い評価を得ており、著名な建物やモニュメント、高級ブランドショップの内外装などで採用されている。代表的な例として、お台場にあるフジテレビのチタン球体や、東京タワー・東京スカイツリーの展望台の金属パネルといったものがある。

従来、建材の金属加工業界では受注から納期までの期間が数か月から2,3年と長い。また、見積り、値段決定、受注という製造業の一般的プロセスを省略して仕事が始まることが多いため、コストや利益が予測できないまま業務が進んでいた。こうした中、2016年末の下請取引支払遅延等防止法(下請法)の運用基準の改正に伴い、親事業者は下請事業者への支払期間の短縮が強く求められるようになった。

これを機に、同社は上述した支払に関する慣習を打破し、下請法に求められる水準以上の支払システムに変更しようと決意し、協力会社(当社の中核的取引先であるサプライヤー)に対しては原則、納品の翌月に現金払いを行うことにした。また、協力会社以外の取引先に対しても、サプライチェーン・ファイナンス72の導入により、売掛債権の低利かつ早期の現金化を行うことを可能にした。この支払に関するシステムの導入により、同社においても、支払業務の簡略化や手形の発行・管理業務の大幅な削減などにより、1か月あたり20~30時間程度の業務量を削減できた。これにより、経理部門の人員を1人減らすことができ、月額100万円以上のコスト削減効果を得られたという。

72 ここでいう「サプライチェーン・ファイナンス」とは、Tranzax株式会社(東京都港区)が提供する決済サービスの一つで、プライマリメーカー(発注企業・支払企業等を意味する)との契約のもと、サプライヤー(納入企業・仕入企業等を意味する)が持っている売掛債権を電子記録債権化し、同社の設立したSPC(特別目的会社)へ譲渡することにより、支払期日前に資金化を可能とするものである。(出所:Tranzax社ホームページ)

同社の取引先には材料商社が多いが、宇津野嘉彦社長は「材料商社などは金利にとても敏感である。手形を早期かつ低利で現金化できるようになれば、取引先のキャッシュフローが改善され、その分、研究開発や品質改善にリソースを注ぐことができ、経営の安定化にも資する。当社が製品の品質を維持できるのは、サプライヤーから高品質の資材が提供されることが大前提であるため、サプライヤーの経営の安定化は、当社とサプライヤーとの良好な関係を長期的に維持し、金属加工製品のサプライチェーン全体の安定の基盤となる。」と語っている。

事例3-1-27:キャディ株式会社

「革新的な受発注システムにより、調達に係る煩雑な見積もり作成業務を大幅に効率化する企業」

東京都墨田区のキャディ株式会社(従業員30名、資本金10億9千万円)は、AIを駆使して様々な金属加工製品の受発注のマッチングを行っている企業である。

同社は金属加工製品の中でも、産業機械や医療機器、鉄道、航空機など、多品種小ロット生産の製品を得意分野としている。同社が開発した金属加工製品の自動見積・リアルタイム発注システム「CADDi」では、見積もりフォームにCADのデータと発注スペック(加工方法・材質・色など)を入力すると、品質や価格を考慮した上でベストなマッチングを行い、発注者に見積もりを提供することができる。CADのデータが3Dであれば約7秒、2Dでも最短2時間、原則即日の見積もり提示が可能であるという。

このようなスピード見積もりが可能なのは、同社が板金加工の受注をサイズ・材料・加工方法等によって321のカテゴリーに細分化し、それぞれを得意分野とする協力会社(パートナー)を採用し、固定価格で生産委託する体制を構築しているからである。同社のパートナーはほとんどが従業員数20名以下の町工場で、それぞれの町工場の得意な技術や分野を見極めた上でパートナーになってもらい、顧客からの受注内容に応じて最適なパートナーに生産委託をしている。得意分野はパートナーによって違うため、同じ加工でも一番得意な企業と不得意な企業を比較すると、金額の差が約3~5倍にもなるという。

この際、あらかじめ取り決めた固定価格で発注を行い、相見積もりを一切取らないため、驚異的なスピードでの見積もり提示を可能としている。同社のパートナーにとっても、多大な負担となっていた見積もり作成の手間が大幅に省けるとともに、年間を通じて安定した受注を見込めることから、多品種小ロットであっても製造コストの低減や一定の利益を享受できる仕組みとなっている。

同社の加藤勇志郎社長は「一般的に小さな町工場の社長は、受注の引き合いがあるたびに見積もりを作成する手間に忙殺される上にその約8割が失注となっており、まさに『見積もり地獄』とも言える状況である。当社のシステムでは相見積もりを取る必要がなく、全てシステムで処理するため、見積もり作成の手間から解放され、例えば受注の際に足下を見られて安く買い叩かれたり、コスト低減要請を見越して見積額を高めに設定しておくといった無駄な駆け引きが入り込む余地がなく、明朗会計で分かりやすい。受発注業務を抜本的に改善することで、社長の負担を軽減して新しい取組をする時間を作ることで、町工場の活性化を後押ししていきたい。」と語っている。

事例3-1-28:株式会社小松製作所

「サプライチェーンを構成する企業に対して事業承継を支援する大企業」

東京都港区の株式会社小松製作所は、建設機械・車両の製造、販売を行っており、海外売上高比率が85%を超えるグローバル企業である。

同社は、1969年、主要取引先からの長期安定調達の実現と取引先におけるQCD(品質、コスト、納期)向上により、競争力を維持するため、「コマツみどり会」を設立した。現在、日本国内の取引先企業156社から構成されている。同会の会員企業のうち90社以上は地域の中小企業であり、支払条件の優遇や同社からの優先発注、さらに各種教育・技術指導を行っている。

同会が設立されてから約50年が経過し、会員企業で世代交代が進む中で、次世代経営者の育成が重要課題となってきた。人材育成に当たり、外部の研修サービスを活用することも考えられるが、中小企業にとっては費用面での負担が大きい。一方、同社にとって取引先企業が長期的に安定した経営を行うことは、安定調達のために必要不可欠である。そこで同社は、会員企業への支援の中でも、人材育成を最重要テーマとして取り組んでいる。

同社は、会員企業の経営者のご子息等を同社の新入社員としてOJTで育成する研修を1972年から実施してきたが、それに加えて2005年からは会員企業の次期社長候補を対象とした研修を提供している。これは、もともと同社内で自社の課長クラスを対象に実施してきた「ミドルマネジメント研修」に参加する形で行われている。研修にはこれまでに会員企業から23名が参加、うち19名が研修参加後に社長として経営に携わっており、経営者としてのマインドセットや戦略立案のスキルなど研修で学んだ内容が、各社の経営方針・事業計画策定といった実践で活用されていると同社は見ている。

これら支援により会員企業で世代交代が着実に進むことは、同社にとって大きなメリットであるとともに、会員企業の後継者人材と同社の将来の経営を担う人材が「同じ釜の飯を食う」経験をすることで、薄れがちであった人的ネットワークが強固なものになり、より一層の協力関係の構築が可能になっていると考えている。

同社から支援を受けた会員企業からも、実践的な研修を受講することで社長業を始める前の有意義な機会になったという声や、同社の同世代の社員との密なコミュニケーションを通じ、同社の経営方針のより深い理解と人的ネットワーク構築につながったとの反応が寄せられている。

コラム3-1-12

サプライチェーン下の中小企業を支えるステークホルダーの取組

中国地域の自動車産業集積の特徴は、〔1〕中部・関東地域の同業種に比べ相対的に事業規模が小さく、〔2〕樹脂成形や塑性加工などの自動車部品の技術力は高いものの、電動・ソフトウェア系部品の集積は薄いことである。自動車の電動化などの自動車技術及び事業環境の大きな変化の中で、従来の取引構造を越えて事業展開するための技術提案力の強化が大きな課題となっていた。

このため、中国経済産業局は、平成19(2007)年度に地元金融機関(広島銀行や山陰合同銀行)などと連携し、「中国地域 新技術・新工法展示商談会」を開始した。その後、同局と鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県との中国5県連携事業として継続し、現在まで10年以上にわたり実施している。

その取組の狙いは、〔1〕全国の完成車メーカーの敷地内で行い、これまでに接点のなかった幅広い領域の設計・開発などのエンジニアが隙間時間に仕事を抜けて来場しやすくすることで、多くの出会いの機会を創出すること、〔2〕来場者との意見交換を通じ幅広い知見を得て、更なる技術提案につなげること、〔3〕事前に完成車メーカーなどからニーズ発信や自動車技術の動向に係る講演、ベンチマーキング活動、目利き専門家による提案書作成指導などにより技術提案力の“磨き”を行うことなどがある。

これらの取組の中で、完成車メーカーなどからは「技術提案は、相手の技術や社会の課題を十分に知った上で、それに合う説明を行わなければならない」と助言を受け、部品サプライヤーからは「完成車メーカーからこの技術は別の領域で使えるのではないかと逆提案された」「既存取引担当者とは別の担当者が当社の技術に関心を示し、新たな部品の検討が始まった」といった反応が得られた。

社会が様々に変化することをビジネスチャンスと捉えれば、事業規模が小さい中小企業にはそれぞれの企業特性に合った事業戦略を作ることができる。本展示会は、技術提案を通して「新たな発見」を見出し、それを新たなイノベーションにつなげる、サステイナブルな価値創造活動の大きな柱となっている。

〔3〕地域経済を活性化する中小企業

第1節で見たとおり、特に地方部では人口減少を背景とする需要縮小により、地域経済の停滞が懸念される。こうした中で、地域の外から所得を稼ぎ、地域経済を活性するために「地域資源」の有効活用が期待されている。

我が国では、長い歴史の中で多くの地域に特定の産業が集積し、地域間・地域内で分業を行うことで地域ごとの特色を作り、その経済を支えてきた。しかしながら、経済環境・産業構造が変化する中で、従来の地域資源を活用した産地産業は徐々に失われつつある。

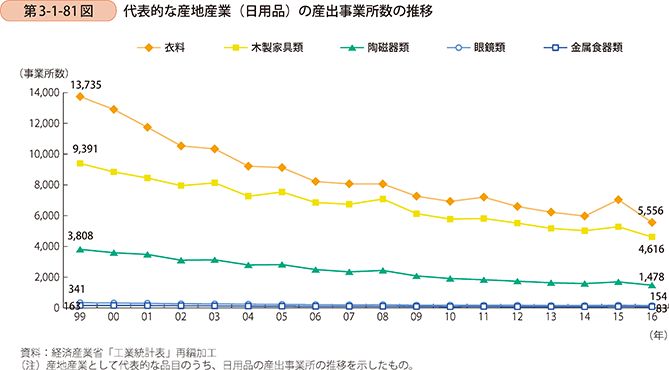

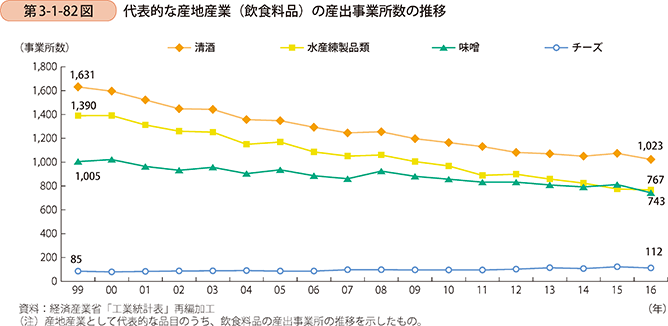

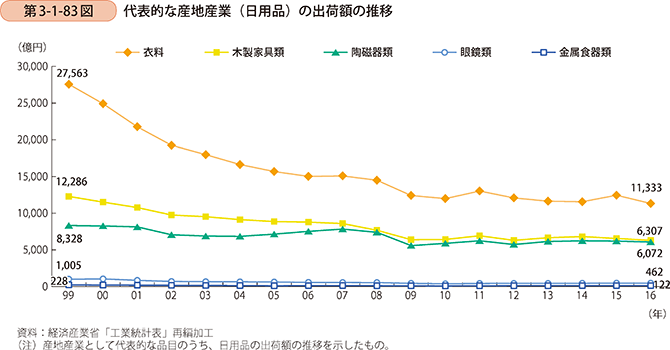

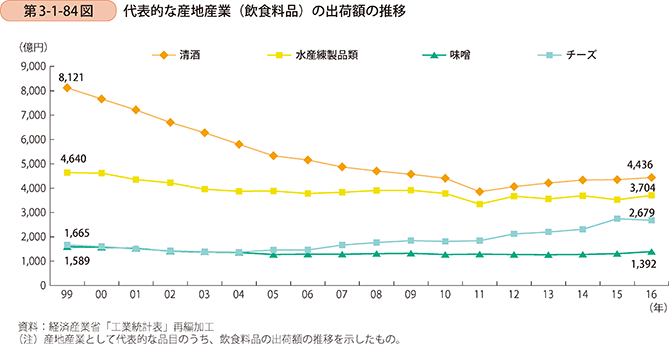

ここでは、特に産地産業の動向について、経済産業省「工業統計表」から代表的な品目73について見ていく。

73 ここでは「2007年版中小企業白書」にならい、産地産業に該当する代表的な地域資源の品目を抽出している。もちろん、ここに挙がっていない品目であっても、地域に根差した産品は多数存在する。

第3-1-81図、第3-1-82図は代表的な産地産業の産出事業所数の推移である。多くの産地産業の産出事業所数は1999年と比較し大きく減少しており、特に衣料や陶磁器類の事業所は約6割減少している。

他方、同じ産地産業の出荷額を見ると、日用品に関してはおおむね減少基調から横ばいとなっている(第3-1-83図)が、飲食料品に関しては出荷額の減少傾向に歯止めがかかり、足下で増加基調に転じている品目も存在する(第3-1-84図)。

我が国には、長い歴史を持つ数多くの「地域資源」が存在しているが、時代の変化により苦戦を強いられている地域資源も数多く存在していると考えられる。しかしながら、社会変化にうまく適応していくことで、事業を拡大させていくことも可能である。

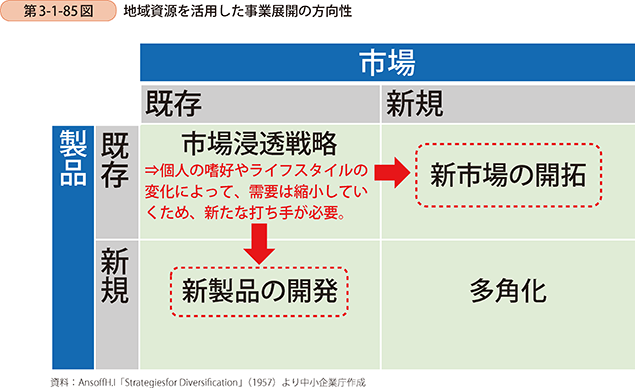

「地域資源」を活用した新たな展開を検討するに当たって、経営戦略の策定で利用される「アンゾフマトリクス74」のフレームワークを利用することは一つの有効な手段であろう(第3-1-85図)。地域資源は、その地域に根差した歴史や伝統を有しており、大きな価値があると考えられる。しかし、個人の嗜好やライフスタイルは絶えず変化しており、「地域資源である」ことだけで需要を獲得し続けることは困難である。そこで、地域資源の持つ特徴(強み)を再度見直し、地域資源の価値がより評価される市場を開拓することや、地域資源の特徴(強み)をいかした新たな商品を開発することが重要であると考えられる。事例3-1-29、3-1-30、3-1-31、3-1-32は、いずれも地域産品の特徴をいかしながら、時代の変化の中で的確にポジションを見直してきた事例であり、大きな示唆が得られるものであると考えられる。

74 企業の経営戦略を検討するフレームワーク。経営学者であるH・I・アンゾフが提唱した。

中小企業にとって、新製品開発や市場開拓は非常に重要な対応策であるが、既存市場が縮小する環境で、単独で新たな事業展開の可能性を探ることは難しい。

近年では、中小企業の新たな事業展開を支援する事業者も現れており、特に注目されている存在として「地域商社」が挙げられる。

「地域商社」の明確な定義は存在しないが、一般には、地域資源の良さをいかした商品開発や新たな販路開拓を支援する存在として知られている(事例3-1-33)。

このような事業者の支援を得ながら、地域資源の新たな価値を追求し、地域経済の活性化を目指していくことが期待される。

事例3-1-29:株式会社高澤商店

「地域産品の良さを活かし、海外展開を図る企業」

石川県七尾市の株式会社高澤商店(従業員27名、資本金1,000万円)は1892年に創業し、江戸時代初期から七尾に伝わる「和ろうそく」の製造や、線香など仏事用品の販売を行っている。

同社は、1960年代の高度経済成長期に、これまで全て手作りが一般的であった「和ろうそく」の製造工程を抜本的に見直し、「型」を導入することで安定的な生産体制を実現した。この結果、同社は能登地域から東海地方にまで商圏を拡大させることに成功し、現在に至るまで「和ろうそく」の国内シェア首位を維持している。

しかし、同社の高澤久社長は、今後、国内の人口減少などに伴い長期的な視点では仏事用の和ろうそくの需要が減少することに危機感を感じており、「和ろうそく」の新たな可能性を探し続けてきた。

この中で、同社が新たな可能性の一つとして注目したのが海外市場である。同社は、石川県から受けた2005年パリ国際総合生活見本市への出品依頼を、「和ろうそく」が海外市場でどのように評価されるのかを知る絶好の機会と捉え、この見本市に参加した。そこで、〔1〕植物由来の原料を利用している「和ろうそく」は、海外市場で高評価が得られること、〔2〕独自の芯の構造から生まれる力強い炎が評価されることを確認し、海外展開に当たっての「和ろうそく」の「強み」と「海外市場のニーズ」を把握することができた。この経験をいかし、同社は、2006年に新商品「和ろうそく ななお」を開発した。同商品は、シンプルなデザインを追求しつつ、植物由来の原料を利用していることが伝わるよう、植物の持つ曲線をイメージしたデザインを取り入れている。

また、海外展開に当たっては人材不足が課題であったが、株式会社御祓川が企画・運営する「能登留学」を活用することで、この課題の解決を図った。「能登留学」は、地域活性化プロジェクトの一つで、大学生に対して能登地域の中小企業で働く経験を提供するインターン制度である。同社は、本格的に海外展開を検討する担当者としてインターン生を受け入れ、海外の小売店への営業戦略立案やインバウンド需要獲得のための営業活動を行った。

現在、同社の海外売上シェアはまだ2%程度にとどまっているが、今後は海外向け販売担当者を新たに採用するなど、海外展開を更に積極的に進めていく方針である。

高澤社長は、「海外展開を本格化して、日本の伝統産業を海外に広げるきっかけにしていきたい」と語る。

事例3-1-30:井上スダレ株式会社

「歴史と伝統の伝承と、時代に合わせた提案の両方に、第一人者として取り組む企業」

大阪府河内長野市の井上スダレ株式会社(従業員57名、資本金1,080万円)は、1916年に国内用すだれを製造する企業として創業し、1972年にすだれに着色する技術から多角化した粉体塗装事業を開始した。現在は、すだれ事業部(竹と木の加工、防炎加工などの化学処理)と粉体塗装の流れをくむ継手事業部(金属加工とプラスチック射出)の2事業部制で、両方の事業部で使用する生産機械の設計・開発も行っている。

国内のすだれ生産の最盛期は1970年頃で、その後需要が縮小に転じると、同社は事業の多角化とすだれの高付加価値化で対応した。すだれに関する主な取組に、伝統的工芸品(大阪金剛簾)の認定取得(1996年)、すだれ資料館の開館(2004年)及びショールームの開設(2007年)がある。

伝統的工芸品の認定取得とすだれ資料館の開設は同社のブランドを高めた。歴史的な資料を集めた資料館はメディアに取り上げられ、小学校の社会見学を受け入れるなど、知名度向上につながった。ショールームは商談の円滑化に役立っている。すだれの良さは、見て感じることで初めて分かる部分があるため、実物が展示されるショールームはその魅力を伝える貴重な場となっている。他にも、伝統的なすだれを徹底的に目立たせたホームページの設計や、sudareドメイン(sudare.co.jp,sudare.com)の取得などの取組を行っている。これらの取組もあって、20年前と比べて空間演出や内装に関わる会社との取引が増加し、現代建築のインテリアデザインという新市場を開拓できた。

このように、同社では知名度向上を含め、すだれを高付加価値化するための多数の取組を行っているが、すだれの創意工夫にはすだれ以外の技術的知見もいきると考えられている。井上義弘社長は「今後もすだれの第一人者として伝統工芸の伝承に取り組みつつ、生産機械の設計・開発などの強みをいかして時代に合ったすだれの見せ方・扱い方の提案を行っていく。さらに、強みを伸ばすための新事業展開も考えている。」と語る。

同社は、生産面では画像認識やAIを活用した人手不足対応にも取り組み、従来のノギスなどを用いた目視による測定方式から画像認識の活用で時間短縮を実現している。調達面では海外と販売代理店契約を結んで国内生産が困難な建材の取扱いを始めた。2018年からはスケートボードのスクール運営会社と連携して、練習場の設計や運営管理の事業を始めた。連結・可動式のユニットの組合せで練習場のコースが変更できるようにした点が特徴であり、コース変更作業の容易さと安全性を両立するユニット接合部の金属加工に同社の強みがいかされている。

事例3-1-31:三和製紙株式会社

「地域の伝統産業の技術を活用し、他社との差別化を図っている企業」

高知県土佐市の三和製紙株式会社(従業員119名、資本金3,000万円)は、1962年に創業し、江戸時代から和紙製造で蓄積された技術やノウハウを用いて、食品用、住宅用、産業用の不織布や特殊紙を製造・販売している企業である。

戦後、国内で家庭向けのティッシュペーパーの製造が始まり、同社も1967年にティッシュペーパーの製造に着手した。しかし、このような大量生産型の商品は大企業にはかなわず、1987年にはティッシュペーパーの製造からは撤退し、不織布の製造に特化することにした。不織布を用いた化粧品関連製品などは、1商品あたりのボリュームが小さく、小ロットの製品ごとに様々な要望に応える柔軟性が必要であり、大手企業は参入しにくい。加えて、高知県は古くから和紙の産地で、同社はもともと障子紙や食品包装紙などの和紙を製造していたため、和紙特有の技法に精通していた。このような点に同社は着目し、他社には真似できない和紙の伝統技術を取り入れた不織布の開発や、小ロットの受注への対応など、地域の伝統産業や中小企業ならではの優位性を活かし、大企業や競合他社との差別化を図っていった。

和紙の技法を取り入れた同社の製品には、繊維に高圧の水流を当てることで立体方向に繊維を絡めさせて強度を出す手法を用いた「スパンレース不織布」というものがあり、接着剤を使用しないことを特徴の一つとしている。例えば化粧品関連製品などでは、接着剤の種類によっては肌に合わない場合があるが、同製法ではその心配がない。このように、用途に応じて、マイクロファイバーなどナノレベルの繊維との多種多様な組み合わせ、積層方法、水流・水圧の噴射方法の調節など、高度な技術を追及している。また、不織布の原料として、吸水性が高いものの、加工の難しさから使われにくいパルプについても、同社の技術によりレーヨンに組み合わせることで、強度と吸水性を両立させて使用されている。これも和紙製造の技法やノウハウを新しい技術と組み合わせて応用したものであり、同社ならではの強みとして、他社との差別化につながっている。

森澤正博社長は、「紙の市場は洋紙と和紙に分類されるが、洋紙業界はボリュームが大きく大企業が強い一方で、和紙業界はもともとボリュームも小さく衰退気味。当社の不織布は和紙に近い技術であるが、不織布は他の繊維や各種素材などを取り込むことで製品として発展性があり、将来性があると考えている。洋紙と異なり、和紙の技術は繊維の特性をいかす技術であり、こうした技術の本質を応用する先を見つけられれば、今後も発展の余地がある。」と語っている。

事例3-1-32:株式会社ファッションキャンディ

「地域資源を活用した新製品で、高付加価値化と販路開拓に取り組む企業」

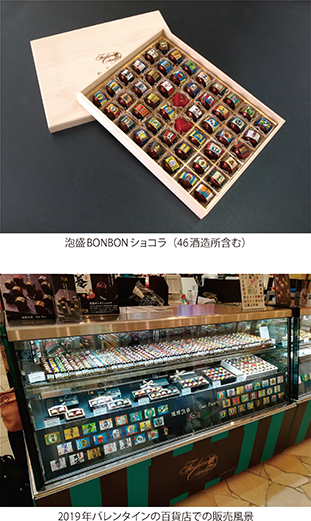

沖縄県宜野湾市の株式会社ファッションキャンディ(従業員140名、資本金8,000万円)は菓子製造・卸・小売業者である。沖縄国際海洋博覧会が開催された1975年に外国製菓子の輸入販売で創業し、1989年にチョコレート菓子の自社製造を始め、1996年には「ちんすこうショコラ」を生み出した。

沖縄土産のちんすこう関連商品としては後発ながら同社の主力商品に育つなど順調であったが、2007年に有名チョコレートブランドが沖縄県内に進出し、競争が激化した。そこで、同社は、売上の維持増加には全国で高級チョコレートブランドとして認知される必要があると考え、その手段として「ちんすこうショコラ」とは別ブランドでの新商品の開発を始めた。

新ブランドの第一弾が2016年に立ち上げた「MAKUKURU」である。売上の大部分を占めるバレンタインに向けた女性向けブランドであり、厳選した沖縄産フルーツを使用して付加価値を高めた。2017年2月のバレンタインに県内の百貨店で販売するに至り、高級チョコレートブランドとしての認知度向上の第一歩となった。

女性向け製品に続く第二弾として、男性向け商品の開発を考えた同社は、沖縄を代表する特産品の泡盛に着目し、2018年に「泡盛BONBONショコラ」が誕生した。最大の特徴は沖縄県内の46泡盛酒造所の新酒をそろえた点である。酒造所の協力を取り付けるのは容易ではなかったが、46酒造所というインパクトが泡盛需要を掘り起こし泡盛消費の拡大につながると、根気強く説得を重ねた。熱意が通じて46酒造所の協力を得て、さらに同社の企画は経済産業省中小企業庁による地域産業資源活用事業の認定を受けた。

同商品は泡盛以外にも沖縄由来の素材を用いている。泡盛の割り水は沖縄の地下から採取した「陸地珊瑚礁浸透古代海水」であり、砂糖は沖縄県産のきび糖である。沖縄の要素が満載で、沖縄への観光客・インバウンド客にも印象的で記憶に残りやすい。2018年2月のバレンタインでは大阪の百貨店での販売し、46種そろった商品は1万3,000円と高価だったが贈答用として好評を得た。

城間敏光専務は「2019年のバレンタインでは、日本経済新聞の何でもランキングに古酒泡盛BONBONが取り上げられてトップ10に入った。沖縄県外でも着実に知名度が向上しており手ごたえを感じている。今後は海外にも展開する取組を進めていきたい。」と語る。

事例3-1-33:地域商社やまぐち株式会社

「地域産品の販路拡大を支援する、地銀発の地域商社」

山口県下関市の地域商社やまぐち株式会社(従業員9名、資本金5,000万円)は、2015年の山口県と山口フィナンシャルグループの地方創生に関わる包括連携協定に基づき、2017年に設立された企業。販路開拓に苦心する地域産品のメーカーを、商品開発・営業・販売などの面から一貫して支援することを目的としている。

同社は、山口県内の地域産品の販路拡大に資する一般的な商社機能を有しているが、ただ商品を仕入れて販売するだけでなく、仕入先の中小企業に対する品質管理の指導やマーケティング支援、また、後述の「やまぐち三ツ星セレクション」は、オリジナル商品として全量買取り・販売といった手厚い支援体制に特徴がある。

さらに、山口県の県産品を厳選し、「やまぐち三ツ星セレクション」として首都圏をはじめとした地域外への販売を行っている。従来、県産品は生産量の少なさゆえに、都市部のバイヤーからは取扱いを断られるケースが多かった。そこで同社が県産品を厳選し、「やまぐち三ツ星セレクション」として複数の県産品をまとめて取引することで、県産品のメーカーと小売店のバイヤーの双方にとってメリットのあるシステムを実現した。

「やまぐち三ツ星セレクション」は、主に山口県の公募によって候補が集められ、都市圏のバイヤーなどの審査員により厳格な審査が行われる。審査に当たっては、「山口県のこだわりの一品であること」、「原料に山口県のものを使用していること」、「商品のストーリー性」などが考慮される。また、「やまぐち三ツ星セレクション」の商品開発候補として認定されると、メーカーと同社の共同で商品開発が行われ、また山口県からは1社あたり150万円を上限として、研究開発費の2/3が補助金として支給される。

現在、「岩国がんね栗 煌」や「純米大吟醸 華ほのり」など、16社34アイテムが「やまぐち三ツ星セレクション」として販売されている。同社が取り扱う商品は、今は飲食料品がメインであるが、今後、事業が軌道に乗れば、製造業を含め他産業の商品を取り扱うなど、支援の幅を広げることも検討している。

〔4〕地域の生活・コミュニティを支える中小企業

これまでに述べてきたとおり、人口減少を背景にした地域内需要の減少は、地域に根差して事業を行っている中小企業にとって大きな影響を与えることが懸念されている。実際、過疎化が進んでいる地方では、小売・飲食などの地域内の需要に対応する企業の密度も下がり、人々の生活基盤やコミュニティが失われているところも存在する。

このような背景の中で、事例3-1-34のように地域の衰退という社会課題を自社の経営課題として捉え、積極的に解決に向けた取組を進めている中小企業も存在する。

また、事例3-1-35のように中小企業のネットワークを構築することで、地域課題の解決に取り組む動きも見られる。

さらに、事例3-1-36や事例3-1-37のように、人口減少・高齢化という課題に対応している合同会社やNPO法人といった存在も注目されている。

今後、地方部の人口密度が低下していく中で、地域コミュニティを支える役割の重要性はますます高まるものと見込まれる。中小企業もこの社会課題に対して当事者として向き合っていく必要があり、自社に果たすことができる役割を果たしていくことが期待される。

事例3-1-34:斑鳩産業株式会社

「地域の課題を自社の経営課題と捉え、地域活性化に貢献する企業」

奈良県斑鳩町の斑鳩産業株式会社(従業員26名、資本金2,000万円)は、1975年創業の不動産・リフォーム・保険業を中心に行う企業である。

井上雅仁社長が2013年に就任した直後、中小企業庁の第二創業を支援するプロジェクトに参加したことをきっかけに、新たな事業として立ち上げたのが「まちづくり事業部」である。

もともと同氏は商工会青年部に所属しており、斑鳩地域の商工業者の事業承継が上手くいっていないことなど、地域経済の衰退に問題意識を抱いていた。一方で斑鳩町には法隆寺をはじめ多くの著名な寺院があり、これらの観光資源を活用することで来訪客を増やし、新たな需要を創出すれば、地域経済が活性化するのではないかと考えた。また、地域経済の活性化により人口の流入が増加すれば、同社の主力事業である不動産事業にも寄与すると考えた。そこで同氏は、観光の側面から地域経済を支援するため、観光事業を行う「まちづくり事業部」を創設することにした。

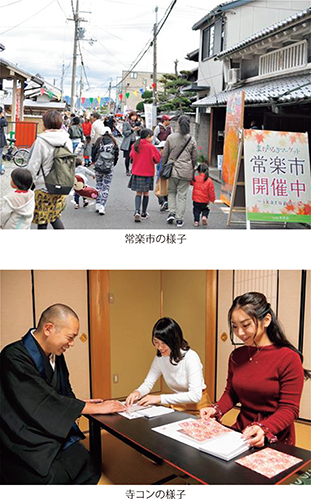

「まちづくり事業部」の活動として、同社は、地域の資源をいかして観光客を増加させるべく、各種イベントや企画を実施した。木魚や写経、茶道を体験する中で若者が交流を図る「寺コン」や、寂れてしまった商店街でフリーマーケットを開催する「常楽市(じょうらくいち)」がその一例である。「常楽市」は、2013~2017年までの5年間開催され、最終年度には約8,000人が来場した。「常楽市」の取組は一旦終了し、現在はイベントによる一時的な集客から、恒常的な集客の仕組み作りに注力している。2014年以降同商店街地域に、同社直営の飲食店「布穀薗(ふこくえん)」を含む5店舗の飲食店が開店し、年間3万5千人の集客を誇っている。こうした事業による観光客の増加が、新たな需要を創出し、地域活性化の第一歩となっている。

現在は、自治体と協力し、斑鳩で飲食店などを創業する人を探し支援する「創業セミナー」を開催し、新たな地域経済の担い手の獲得を狙っている。さらに旅行ガイドブック「るるぶ」に、朱印帳作り体験や機織体験、奈良漬作り体験など、斑鳩の特集を掲載し、観光客の増加による更なる需要創出を図っている。

同氏は、「まちづくり事業部がきっかけとなり、観光による地域活性化という1つの目標に向かって地域のまとまりが出てきた。まずは斑鳩の活性化を実現し、これをモデルケースとして、将来的には全国の衰退地域に応用していきたい。」と語る。

事例3-1-35:コスモス・ベリーズ株式会社

「地域の中小小売業・サービス業事業者による新たなネットワーク経営の形(ローカルプラットフォーム)を推進する企業」

愛知県名古屋市のコスモス・ベリーズ株式会社(従業員73名、資本金1億円)は、ローカルプラットフォームという、地域の中小小売業・サービス業事業者による新たなネットワーク経営の在り方を推進している企業である。

同社は、地域市場を販売エリアとする小売業の地域店・小規模店を取り巻く環境が、少子高齢化や業界の成熟による市場規模の停滞、量販店やネット販売による競争の激化といった厳しい状況になっていることを踏まえ、地域の小売・サービスの新しい姿として、単一種類の商品だけでなく、様々な商品や生活におけるソリューションを取り扱う、「業態店」という形を提案。具体的には、加盟店をリーダーとし、非加盟店を含む地域の複数の異業種店舗との間で、元請・下請の関係ではない水平分業型の協業関係(ローカルプラットフォーム)を構築し、地域生活者の困りごとをワンストップで解決するビジネスモデルである。

例えば、エアコンなどの家電修理のために顧客の家を訪問した電気店が、水道の調子が悪いという相談を受けた場合、ローカルプラットフォームの事務局(リーダー店舗)を通して、プラットフォームに協力する水道工事の業者を紹介する。これにより、顧客側はいつもの信頼できる店舗に困りごとを何でも相談することができ、店舗側は協力企業と顧客ニーズを共有することにより信頼関係をもとに顧客数を拡大することができている。

ローカルプラットフォームの取組は2014年頃から徐々に広がり、2019年2月28日現在で5例(山形、千葉、長野、香川、福岡)に拡大。日本が少子高齢化・人口減少の流れにある中で、人口密度の低下による小売業・サービス業の生産性の低下をカバーしつつ、高齢化に伴うサービス業への需要の増加を捉えた、地域の中小小売業・サービス業事業者による新たなネットワーク経営の形として、業界においても注目を集めている。

同社の牧野達社長は、「少子高齢化が進み、買い物弱者の増加に伴い、生活全ての困りごとの相談に乗り、解決することのニーズの多さに直面し、『いつもの顔がわかる地域店』がワンストップで受けて地域専門店同士の連携で解決するローカルプラットフォームを立ち上げた。これにより、地域社会の活性化と地域店(事業者)の生産性の向上を図り、地域社会に貢献していきたい。」と語る。

事例3-1-36:特定非営利活動法人こやだいら

「衰退する地域を支える事業を展開する団体」

徳島県美馬市の特定非営利活動(NPO)法人こやだいら(会員220名)は、地域に不足するインフラを補完し、住民生活の支援・充実を図るNPO法人である。

同法人が活動する木屋平(こやだいら)地区は、1955年に6,500人いた人口が600人に減少し、2005年には市町村合併で美馬市の一地区になった。合併後も若者の流出は激しく、現在は住民の62%が60歳以上の高齢者、そのうちおよそ3割が一人暮らしをしており、同地域の子供は、幼稚園児から中学生まで合わせて約15人しかいない。

市町村合併前、旧木屋平村は行政サービスとして交通弱者である高齢者を対象に、タクシーを利用した移動支援サービスを運営していた。高齢者はこれを利用して、買い物や診療などに通っており、地域には欠かせないサービスだった。

しかし市町村合併から2年後、美馬市の行財政改革の中で同サービスが継続できないことになった。そこで、2007年、それまで木屋平村で職員を務めていた阿部義則代表が同法人を設立し、自治体に代わって高齢者の移動を支えるサービスを提供する事業を開始した。

同法人の「送迎サービス事業」は、自宅前から目的地まで送迎する予約制のサービスで、主に高齢者が利用している。市営のバスも運行しているが、1日当たりの本数が非常に少なく、バス停から目的地までは別の移動手段が必要になるため、利便性に勝る同サービスは、特に高齢の利用者から非常に高い評判を得ている。利用者の中には、自宅からバス停までの乗り継ぎ手段として同サービスを利用する方もいるという。また、同法人は高齢者の農林作業を支援する「農林作業支援事業」も行っている。同事業では、農林作業の一部の力仕事を代行することで、高齢者が農林作業を継続できるようにしている。これにより高齢者の日々の生きがいを創出し、また認知症の予防など、心身の健康にもつながっている。

これらのサービスは有料で(送迎サービス:130円/1km、農林業支援サービス:900~1300円/1時間)、料金の85%がサービスを提供した会員への対価として支払われ、残りの15%が同法人の収益となる。この高い還元率がサービスを提供する会員へのインセンティブとなり、これが同サービスの基礎となっている。

同法人がこれらの事業を展開し、地域の生活を支える中で、「自治体に頼らず、地域で支え合い、自分たちの力で生活していこう」という共同意識が芽生え、アンケート調査で、60歳以上の住民の95%が「今後も同地域に住み続けたい」と回答するなど、現状の生活に対する高い満足度が見られた。

「今後も継続的に住民のニーズを把握し、住民が求めるサービスを充実させるとともに、今後さらに住民が減少しても住民の生活が成り立つ仕組み作りを進めていきたい」と阿部代表は語る。

事例3-1-37:合同会社あば村

「生活基盤を守るため、住民により設立された企業」

合同会社あば村(出資者181名、出資金527万円)は、過疎化が進んだ岡山県津山市阿波(あば)地区内の地域住民が出資して設立した会社で、住民向けのガソリンスタンドや日用品を取り扱う商店を運営している。

阿波地区は、明治時代から阿波村として続いていたが、過疎化が進み、2005年に津山市に合併された。2013年には、幼稚園や小学校が休園・閉校し、地元住民に必要とされてきたJAのガソリンスタンドの撤退も決まった。

相次いで地域インフラが閉鎖する中、住民で構成される自治協議会は、ガソリンスタンドを存続させるために、地域住民の意見も踏まえ、住民たちが自ら会社を設立し経営していく方針を打ち立てた。設立費用が小さい合同会社という組織形態を選択し、設立に賛同した住民から出資金を募り、2014年2月に「合同会社あば村」を設立し、ガソリンスタンドの経営を引き継いだ。

また、阿波地域では、高齢者の「買い物難民」の問題も抱えていた。阿波地域は最寄りのスーパーまで12kmあり、特に高齢者とっては、食品や日用品を買いにくい環境だった。そのためJAの事務所を商店に改装、さらに、つやま産業支援センターの協力を得て地元スーパーと提携し、配達型スーパーを展開した。週2回、住民があらかじめ申し込んだ品物を同社が一括して注文し、提携スーパーが同社まで運搬、同社から各世帯まで配達する仕組みで、住民は1回100円の配達料を支払う。つやま産業支援センターが地元スーパーに提携を持ちかけ、同スーパーは地域課題の解決に関わりたいという思いから事業内容に理解を示し、提携が実現した。

しかし、この取組は、つやま産業支援センターの支援期間が満了したことで、2019年3月末で終了することになった。これを受け、同社は地域の生活基盤を維持するために、収益性を抜本的に見直すことにした。具体的には、同社が提携スーパーから食材や日用品を仕入れ、移動型スーパーとして運営する形態を取り、その代わりに通常価格よりも2~3割上乗せすることとしている。車が使えない高齢者は、多少価格が割高でも自宅の近くで買い物をしたいと考えており、住民の理解を得て事業の形態をシフトさせている。

同社は、住民の生活基盤を維持するためにも、安定的に利益が得られる体質にしたいと考えている。このため、新たな取組として豊富な水資源を活用した小水力発電事業も検討しており、農林水産省の「農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業補助金」を活用して、水力発電の可能性の調査を実施したところだ。今後も過疎地域の生活インフラを守るとともに、そこで得たノウハウを日本全国の過疎地域に展開し、地域全体で支え合う社会の実現を目指している。