2 ステークホルダーの価値観の変化

前項で見たとおり、中小企業は我が国において大きな存在感を示しており、ステークホルダーから寄せられる期待も大きい。このため、ステークホルダーのニーズについて応えていくことが、今後の中小企業の存続要件につながると考えられる。

ここからは、中小企業のステークホルダーである「消費者」、「従業員」、「社会」の三つの観点から、それぞれのステークホルダーの価値観の変化を確認していく。

〔1〕「消費者」の価値観

まず、消費者の価値観の変化について確認していく。我が国は、戦後から高度成長期にかけて目覚ましい経済成長を遂げ、現在は、分配面の課題は残りつつも、基本的なインフラと生活必需品はおおむね充足される状況にある。このような環境の中で、消費者の消費に対する考え方は大きく変容していると考えられる。

第3-1-53図は、(株)野村総合研究所が実施した「生活者1万人アンケート」による消費スタイルの変化である。

この調査から、消費者の「利便性」を重視する姿勢と、消費に対する「こだわり」が高まっていることが分かる。これに対して、「安ければよい」という価値観は、2000年の調査と比較して大きく減少している。

この流れは、中小企業が顧客に対して提供していくべき価値について、大きな示唆が得られるだろう。

特に、「安ければよい(安さ納得消費)」という価値観の減退は、中小企業にとって追い風になる可能性がある。一般に価格面の競争は、企業の規模で優劣がつきやすい領域であり、大企業の優位性が発揮されると考えられる。反対に、消費者の求める「利便性(利便性消費)」や「こだわり・特別感(プレミアム消費)」は消費者との距離が近い中小企業に優位性がある可能性がある。

事例3-1-14や3-1-15に見られるように、顧客との関係性を強固なものにし、特別な価値を提供していくことは、中小企業にとって特に重要な取組になると考えられる。

事例3-1-14:株式会社東京銭湯

「古いビジネスモデルに捉われず、新たな価値を創出し続ける銭湯」

東京都渋谷区の株式会社東京銭湯(従業員6名、資本金1,010円)は、銭湯の活性化を目的とした「東京銭湯」というWebメディアと、埼玉県川口市にある銭湯「喜楽湯」の運営を行う企業である。

同社の日野祥太郎社長は、大の銭湯好きであり、2015年にWebメディア「東京銭湯49」を立ち上げた。当時、「東京銭湯」を運営する中で数多くの銭湯オーナー達の取材を行っており、そのうちの一つが「喜楽湯」だった。現在、銭湯は週に1件が廃業しているといわれるほどの斜陽産業とされているが、同社では外部から見て、厳しい事業環境の中でも成長に向けた打ち手があるのではないかと考えていた。そこで、オーナーからの経営の相談をきっかけに喜楽湯を引き継ぎ、同社の社員である中橋悠祐氏と湊研雄氏が番頭として喜楽湯の立て直しに取り組むことになった。

49 2016年に法人成り。

喜楽湯は、1950年代に川口駅近くの商店街に開業した銭湯である。商店街の衰退に伴い客数が減り、経営が苦しい状況だった。両氏は、まずは新規顧客の獲得を最優先と考えた。しかし、銭湯は内部の様子が見えず、新規顧客が入るには心理的なハードルが高い。両氏は、喜楽湯の内部を実際に見て、「気楽に来られる場所」と認識してもらうため、顧客になり得る近隣住民に呼びかけ、近隣のカフェ、雑貨屋、古着屋などに協力してもらい、フリーマーケットを開催した。その結果、多くの住民が喜楽湯を訪れ、内部の様子や、経営者の人となりを知ってもらうことができ、喜楽湯に対する心理的ハードルを下げることに成功した。

また、「喜楽湯」では接客を大事にしており、「銭湯を地域の人たちのふれあいの場にしたい」と考えている。自宅に風呂がなかった時代は銭湯に行くことは当たり前だったが、今はわざわざ銭湯に行く動機を作る必要がある。そこで両氏は、喜楽湯がコミュニティとしての機能を持つような仕掛けづくりとして、ワークショップの開催や映画上映会など、これまでの銭湯には無かった取組を行っている。喜楽湯のような地域の銭湯は、設備の面ではスーパー銭湯にはかなわないため、差別化するためには、このような取組に加え「温かい接客」や「居心地のよいコミュニティ」を提供していくことが重要であると考えている。

積極的な情報発信や、顧客との密なコミュニケーションもあり、客数は徐々に増加し、両氏が経営を引き継いでから1.5倍以上になった。現在は、女性客を増やすため、新たに女性従業員も雇い、「女性の視点」での改善を進めることで、女性客にとっても居心地のよい場所にしていきたいと考えている。

事例3-1-15:有限会社内山眼鏡店

「地域顧客との関係を強化して量販店と差別化し、独自の経営基盤を確立する企業」

福島県いわき市の有限会社内山眼鏡店(従業員23名、資本金800万円)は、眼鏡・補聴器の販売・修理、コンタクトの販売、スマートフォンの修理を行う企業である。現在、福島県に5店舗、茨城県に1店舗を構える。

近年、眼鏡の市場規模は縮小しており、また量販店の参入も相次いでいる。また、かつては店頭でしか購入できなかった眼鏡がECサイトでも購入できるようになるなど、地域の中小眼鏡店を取り巻く外部環境は厳しい。しかし、同社は「視える歓び聴こえる感動」の社訓のもと、地域顧客との強い関係を構築することで確たる経営基盤を築くことに成功している。

この社訓を象徴する同社の取組として、「U-SAS(ユーサス)」というサービスが挙げられる。これは、自宅や老人ホームを訪問し、眼鏡や補聴器を修理するサービスであり、10年以上前から続けている。このサービスを始めたきっかけは、内山義弘社長が眼科で手伝いをしていたときに、老人ホームの入居者が眼鏡の修理だけのためにわざわざ来院する姿を見たことだった。眼鏡や補聴器は高齢者の日常生活を支える重要な道具であるが、車での移動が一般的ないわき市にあって、移動が困難な高齢者は「視える歓び聴こえる感動」が損なわれている、と内山社長は感じた。このサービスは、同社と主要顧客である高齢者との関係を強固なものとしており、同社は地域の高齢者にとって非常に重要な存在になっている。

また、同社は眼鏡を通じた社会貢献活動にも積極的である。2011年の東日本大震災の際、同氏は、津波で眼鏡を流されてしまった女の子が眼鏡を求めていることを偶然耳にし、眼鏡店として被災者に貢献したいと考えた。そこで、日本一の眼鏡の産地である福井県の眼鏡工場や眼鏡協会、レンズメーカーの協力を得て、約500本の眼鏡を被災者に無償提供した。さらに、同社鹿島店でのラジオパーソナリティによる読み聞かせ活動「ハートに読み聞かせナイト」や、同社の店長らによるライブ活動である「10cho'sライブ」など、事業以外でも地域の顧客との接点を持つ活動を積極的に展開することで、地域顧客とのつながりをより強固にしている。

内山社長は、「量販店と価格で競争するつもりはなく、顧客に対して自社にしかできない価値を提供していきたい。特に、安心できる品質の眼鏡に対するニーズが強い子供や、老眼鏡や補聴器の購入、修理など様々なニーズを持つ高齢者をメインターゲットとして、今後も事業展開をしていきたい。」と語る。

〔2〕「従業員」の価値観

第1部で触れたとおり、現在、我が国の企業は企業規模の大小を問わず、深刻な人手不足に直面している。これまでは、従業員を確保するための手段として、専ら金銭面の報酬に注目されてきた。当然、企業は従業員の生活を預かる存在であり、経営努力により金銭面の報酬を充実させていくことは大前提となる。

しかしながら、現代社会において、企業は従業員に対して「金銭面の報酬」を支払うだけでは不十分になりつつある。

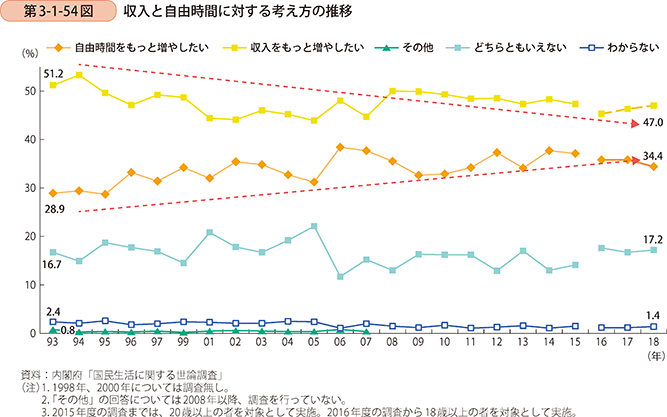

第3-1-54図は、内閣府「国民生活に関する世論調査」による収入と自由時間に対する考え方の推移である。収入と自由時間を比較すると、収入を優先する傾向は過去の調査から一貫しているが、1993年からの推移を見ると、「収入をもっと増やしたい」と回答する者の割合が減少する一方、「自由時間をもっと増やしたい」と回答する者の割合が増加していることが分かる。

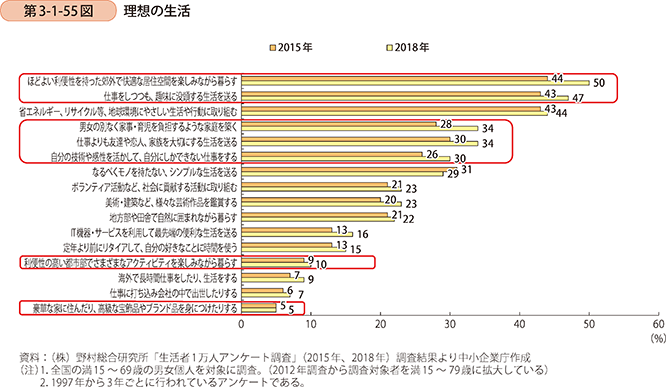

また、働き方に対する意識の変化(第3-1-55図)を見ると、「仕事よりも家族などを優先したい」という考え方や、「男女の区別なく家事育児を負担したい」という価値観が高まっていることが分かる。

これらの結果を踏まえると、企業は従業員を確保するために適正な賃金を支払うだけでなく、従業員の家庭にまで配慮した働きやすい労働環境を提供することも重要であるといえよう。

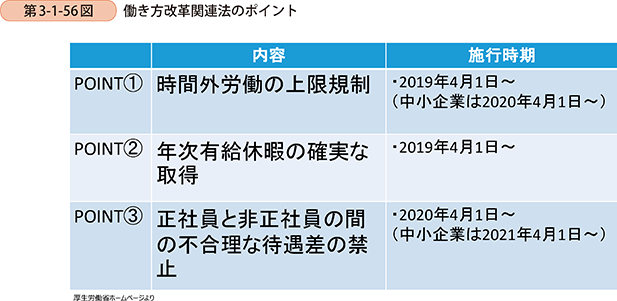

このような社会的背景を踏まえ、政府は2016年より「働き方改革」を推進しており、2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されている。

同法のポイントは第3-1-56図のとおりであり、中小企業も「働き方改革」への適切な対応が必要となる。

なお、厚生労働省は、働き方改革の推進に向けた課題を解決するために、「働き方改革推進支援センター」を47都道府県に開設している。中小企業も法律施行までに支援拠点を活用するなどし、準備を行っていくことが求められる。

〔3〕「社会」の価値観

我が国には、近江商人の言葉にあるように「三方よし」という考え方が古くから知られている。これは、商売を行う上で、「売り手」「買い手」だけではなく、「世間」にとっても貢献できることが重要であるという考え方である。

近年、世界的にCSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任50)に対する注目が高まっているが、この考え方を「三方よし」と同じものと捉えれば、我が国の企業でも馴染み深いものであると分かるだろう。

50 CSRの理解しやすい定義は2004年にEUが定めた「企業がその事業活動と社会と環境に関することを、自発的にステークホルダーとの相互作用に統合する概念」である。藤野(2018)

CSRが世界的に注目される背景には、様々な社会問題が複雑化する中で、法律などの制度による規制が必ずしも効果的ではない状況が見られるようになったことが挙げられる。この流れの中で、企業に対しては、単に利益を追求するだけの存在ではなく、自主的に社会的責任を果たす存在としての役割が求められることが世界的にも一般化しているといえ、EUでは、企業に対して「社会的責任を果たすためには、社会、環境、倫理、人権、消費者問題を、ステークホルダーとの密接な協力のもとで、事業活動と中心的な戦略に統合するためのしかるべきプロセスを持つこと」を要求している51。

51 國部克彦(2017)

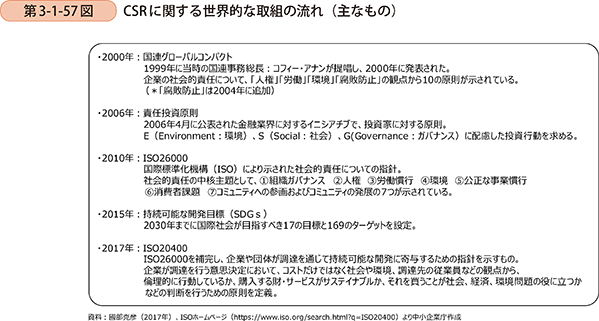

CSRは法律ではないが、企業の自主的行動を促すため、国際的な指針が示されている。第3-1-57図は、CSRに関する世界的な取組の中で、主だったものをまとめたものである。

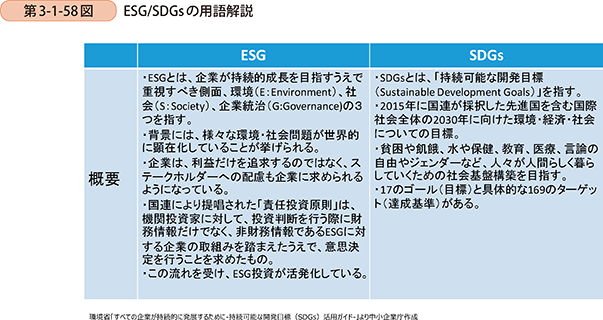

近年、特に注目されているCSRの世界的な取組として、「ESG」と「SDGs」が挙げられる。「ESG」、「SDGs」の用語解説は第3-1-58図に示したとおりであるが、これらの考え方は世界の共通認識となりつつあり、中小企業もこれらの流れにいち早く対応することが企業価値の向上につながる可能性がある。

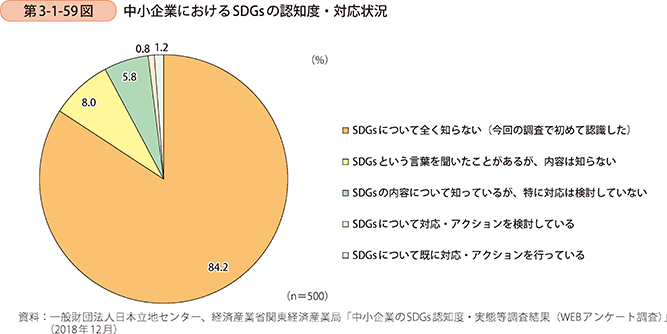

しかしながら、ESGやSDGsという言葉は、中小企業にとって縁遠いものとして捉えられがちである。第3-1-59図は、関東の中小企業におけるSDGsの認知度・対応状況についてアンケート調査を行ったものである。これを見ると、中小企業の大半がSDGsを認知していないことが分かる。

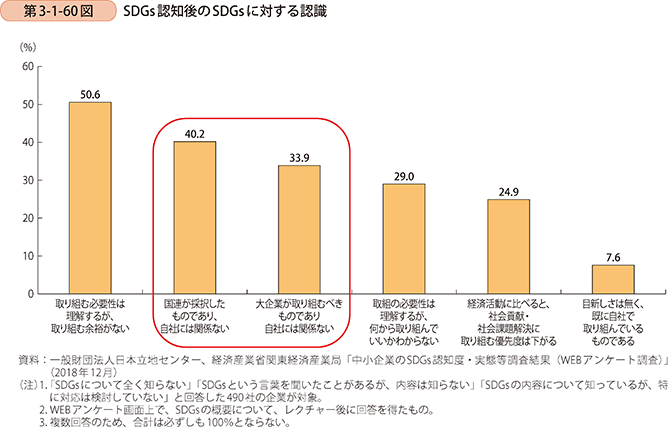

また、第3-1-60図は、同アンケートでSDGsを認知していない、または認知していても対応を検討していない中小企業に対して、SDGsの概要を解説した後のSDGsに対する認識を示したものである。これを見ると、SDGsの存在や概要を知ったとしても、自社にとって関係ないという認識の中小企業の割合が高いことが分かる。

今後、我が国においても社会課題が複雑化・多様化することが予想され、事例3-1-16、3-1-17、3-1-18の例に見られるように、事業とともに社会的な役割を果たしていくことで、自社の企業価値を高める可能性52がある。

52 マイケル・ポーターによれば、社会課題を解決することを通じて企業の経済発展を目指すとの見地から、CSRを企業戦略に位置づける概念として「CSV:Creating Shared Value(共通価値の創造)」を提唱している。藤野(2018)

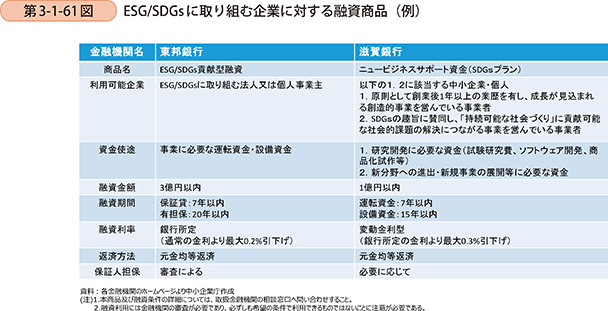

また、第3-1-61図にあるように、金融機関の中には、ESGやSDGsに取り組む中小企業を後押しする動きも見られ、中小企業がCSRに取り組んでいくことは重要であると考えられる。

事例3-1-16:株式会社ラグーナ出版

「障がいのある者の活躍の場を見出すことで、社会的貢献を果たしている企業」

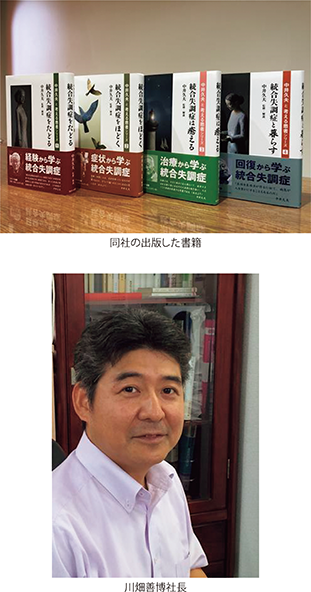

鹿児島県鹿児島市の株式会社ラグーナ出版 (従業員43名、資本金1,000万円)は、2008年に設立された、精神に疾患がある人の就労継続支援A型事業所として、メンタルヘルスに関する雑誌や書籍の刊行などを行う企業である。出版事業は、就労継続支援A型事業として患者とともに活動しており、全国でも珍しい取組となっている。

同社の川畑善博社長は、以前、看護助手として精神科にて勤務していた。その際、安全のためとはいえ、入院患者の自由が制限されている状況や、退院した患者が社会に出ても、働く場所がなく再入院するケースが多く、彼らに働く場所を提供すれば再入院を防ぐことができ、自由な生き方をすることにつながるのではないかと考えた。

そこで、社長自らPSW(精神科ソーシャルワーカー)を取得し、患者8名、医師1名、心理士1名、看護師3名とともに、NPO法人「精神をつなぐ・ラグーナ」を設立した。入院患者が持ってきた、心に響く文章や詩をまとめた雑誌「シナプスの笑い」を刊行したところ、売行きは非常に好評であった。その後は、株式会社として法人化し、患者8名とともに規模を拡大させていった。

同社の強みは、障害を持つ患者(従業員)も重要な戦力として裁量を持って働き、自立した戦力として事業に貢献していることである。同社では、業務の内容を細かく分解し、患者の得意不得意を考慮に入れた上で仕事を任せている。これにより、患者も任された喜びと責任感を持って仕事ができるようになり、経理事務や営業、編集、製本など、様々な仕事を担当している。また、各患者の体調と業務相談は、日々の日報(睡眠時間、気分、体調、疲れ具合、翌日の作業予定など)から把握し、その人の体調と能力に合った勤務時間を月ごとに設定するなど体力面の考慮も欠かさないようにしている。

上記の取組の結果、全国各地域からの見学や、入社希望者が後を絶たない。同社の中に同じ疾患を抱えた人達がいるということも、入社希望者にとって安心できる要因だという。なお、鹿児島県が精神疾患への対処に注力し始めたこともあって、行政からの支援も得られており、経営も安定している。

今後は、精神的な問題を抱える人に対する接し方について、実際の患者の声を参考に、できるだけ具体的な言葉で伝える本を出版する予定だという。川畑社長は、「長期入院者や身寄りのない入院者が退院することは容易ではなく、このような患者が外の世界に出る支援をしたい。今後も、鹿児島を拠点に多くの人の支えになっていきたい」と語る。

事例3-1-17:株式会社フェローシステム

「障がいのある人に学ぶ場・働く場を提供する企業」

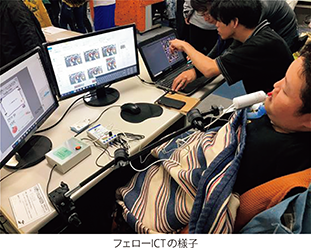

愛媛県松山市の株式会社フェローシステム(従業員24名、資本金1,000万円)は、地元企業を顧客としてシステム開発、Web制作及び就労移行支援事業を行う企業である。同社は、三好大助社長が以前勤めていた会社の松山支店閉鎖をきっかけに、解雇された従業員を率いて1997年に設立された。

三好社長は、障がいのある子供を持つ友人から障がい者が限られた職にしか就けない現実を聞き、「ハンディキャップを持つ障がい者にICTスキルを身に付けてもらい、付加価値の大きい仕事をして欲しい」と考えていた。そこで2009年に就労移行支援事業として、障害者就労移行支援事業所「フェローICT」を開設し、一般企業への就職を目指す障がい者を対象に、ICTをはじめとした総合的なスキル向上の支援を開始した。しかし、この仕組みでは、支援期間が最大2年間に限られ、一般企業に採用されるためのスキルを身に付けるには、必ずしも十分な期間ではなかった。そこで三好社長は、「フェローICT」の卒業生を雇用する環境を整備するため、2010年に「NPO法人フェロージョブステーション」を立ち上げた。同NPO法人では、就労継続支援A型事業所53として「フェローICT」の卒業生と雇用契約を結び、ICTスキルを活用した仕事に取り組むとともに、スキル向上のための訓練を行っている

53 「就労継続支援A型事業所」とは、障害者自立支援にもとづく就労支援のための施設のことであり、利用者と事業所が雇用契約を結び賃金を支払う。

また、当社の障がい者支援は、子供たちにも広がっている。一般に、ICTの知識・スキルは、少年期の方が早く習得できると言われる。同社は、障がいを持つ子供たちが、将来的に就労に役立つICTスキルを身に付けることができるよう、2014年に「放課後等デイサービス事業」を開始した。ここでは、小学生から高校生までの約60名が、PCを使った資料作成やプログラミングに取り組んでいる。

同社が目指すビジョンは「多様性のある職場」であり、障がい者だけでなく外国人留学生の登用も積極的に行っている。このような「多様性のある職場」は、従業員のコミュニケーション能力の向上や、従業員がお互いに助け合う中で成長していく組織作りに大きく貢献し、企業価値を高めることにつながっている。

今後、三好社長は「子供から大人までが学べる・働ける場」を提供していくことで事業領域を拡大させていく方針であり、福祉分野における事業から保育園・未就学児への支援、さらに介護・グループホームなど、「生涯お付き合いできる場所」を作っていきたいと考えている。

事例3-1-18:日本ステンレス工業株式会社

「更生保護事業等を通じ、青少年の更生に貢献する企業」

山梨県大月市の日本ステンレス工業株式会社(従業員33名、資本金1,000万円)は、金属瓦屋根及びリフォームの施工を行う企業である。

同社は、「他利自繁」を企業理念の根幹に掲げ、CSR活動や企業メセナ54に積極的に取り組んでいる企業である。同社の活動は、青少年の更生保護の活動をはじめ、震災ボランティア、ネパール支援活動など多岐にわたり、2016年には第59回山梨県更生保護大会にて感謝状を授与されている。

54 企業が社会貢献活動の一環で取り組む文化・芸術活動を指す。

この中で同社が特に力を入れて取り組んでいる活動の一つが、青少年の更生保護活動である。一般に、犯罪・非行の前歴を持つ者や刑務所出所者などが定職を見つけて社会に溶け込むことは、容易ではない。石岡博実会長は、こうした前歴のために定職に就くことに苦労している人々を従業員として雇用し、社会復帰を支援する更生保護としての活動を行っている。同社ではかねてより「不良」と呼ばれる若者を積極的に採用していたため、更生保護事業では、彼らを社会人として育成してきた長年の経験がいかされている。

青年を育成・更生することを目的の一つとして同社が行っている活動に、紅富士太鼓という和太鼓チームによる海外公演がある。同社の社員の多くがメンバーとして参加する同チームによる海外公演は毎回好評を博し、「不良」と呼ばれた青年たちに、人から認められ賞賛される経験を与えている。

また、同じく青年の育成・更生を目的に行っている活動に、災害ボランティア活動がある。同社は1995年の阪神・淡路大震災以来、災害のたびにボランティア活動に参加している。主な活動内容は、被災した家屋へのブルーシート掛けである。参加期間中、同社の社員は一つ屋根の下で共同生活を送ることになるが、このボランティア活動とその間の共同生活により、会社や社会への帰属意識が強まり、青年の更生保護に大きな効果が得られるという。さらに、これらの取組は、同社と従業員との信頼関係の強化につながり、同社の従業員定着率向上にも寄与している。

石岡会長は、これまで取り組んできた更生保護事業などの社会貢献活動を通じ、実践的な知見を蓄積してきた。今後は、自身が持つこれらの知見と、自ら支援を実行する姿勢を、社員をはじめ、地域・社会につないでいきたいと考えている。

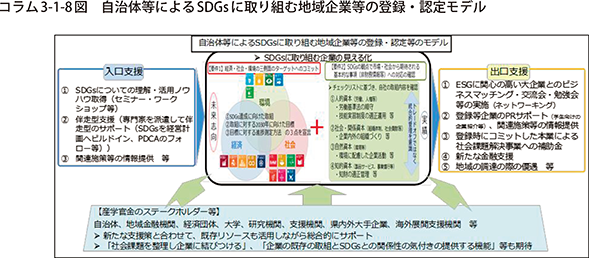

コラム3-1-8

SDGs達成を通じた中小企業等の競争力強化に向けて~関東経済産業局の取組~

SDGsは、経済面、社会面、環境面の幅広い課題の統合的な解決を目指すものであり、持続的な社会の実現のために、民間セクターの積極的な関与が求められている。ESG投資の潮流を背景に、大企業などを中心に社会課題解決に向けて戦略的なSDGsの取組が創発され始めている一方、中小企業へのSDGsの浸透はいまだ限定的である。

関東経済産業局では、SDGs推進に積極的な長野県と連携し、SDGs達成を通じた企業の競争力強化を目的として、産学官金の地域ステークホルダーや有識者等とともに「地域SDGsコンソーシアム」を立ち上げ、SDGsに取り組む地域中小企業等を後押しするための支援モデルを取りまとめた。

●SDGsに取り組む地域中小企業等を後押しするための支援モデル

本支援モデルは、地方公共団体がSDGsへ取り組む企業の登録・認定等を通じて「SDGsに取り組む企業の見える化」を行い、産学官金のステークホルダーのサポートにより、当該企業の競争力強化を地域として後押し(専門家派遣、ビジネスマッチング、学生向けの企業PR、金融支援など)する仕組みである。登録・認定等の要件として「自社の将来の成長に向けて、経済・社会・環境の各分野におけるSDGs達成に向けた新たな取組等を宣言すること」(要件1)と「SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項への対応の確認(非財務情報等に関するセルフチェック)」(要件2)の2つの要素を設定している。

SDGsは世界の共通言語となりつつある。国内外の様々なプレーヤーと社会的課題を克服していくという理念を共有することで、「消費者」や「取引先」等の価値観の変容を捉え、新たなビジネスチャンスを獲得することが可能である。また、非財務情報への対応を通じて内部組織力強化を図ることで、「従業員」のモチベーション向上や新たな人材確保、「金融機関」からの資金調達の円滑化等に寄与することが期待される。関東経済産業局は、支援モデルの横展開を図りながら、引き続きSDGs達成を通じた中小企業などの競争力強化に取り組んでいく。

最後に、今後、我が国の中小企業に対して大きな影響を与える可能性がある「ISO20400」について解説55する。

55 ISO「持続可能な調達-手引き」(2015年2月)

「ISO20400」は、2017年に正式発効された「持続可能な調達」に関する世界初の国際規格となるガイドラインである。

「持続可能な調達」とは、「組織が購入する製品及びサービスの環境影響が最も小さく、また実現可能なものとして社会・経済的好影響をもつことを確認すること」とされている。企業が行う調達活動は、環境から取引先の従業員まで幅広い範囲の影響を及ぼす。このため企業の調達活動においても、「ガバナンス」「人権」「労働慣行」「環境」「公正な事業慣行」「消費者問題」「コミュニティへの対応及び開発」などといった観点からの配慮が求められるようになりつつある。

大手グローバル企業は、世界中にステークホルダーを抱えており、対応を誤れば世界的な不買運動に発展するなどブランドイメージを大きく毀損する可能性もあることから、「持続可能な調達」に関して積極的な対応を進めている。

この流れの中で、事例3-1-19からも分かるように、大手グローバル企業が調達先を選定する際には、「品質の高さ」や「価格」だけでなく、調達先の「環境保護への取組み状況」や「労働者の人権に対する配慮」なども重要な評価基準になりつつあり、この流れはサプライチェーン全体に広がっていく可能性がある。

従って、中小企業にとっても、取引先と現状の取引関係を維持していくために、環境や社会に対する積極的な対応が求められる。

事例3-1-19:富士フイルムホールディングス株式会社

「グループ全体でCSR調達を推進する企業」

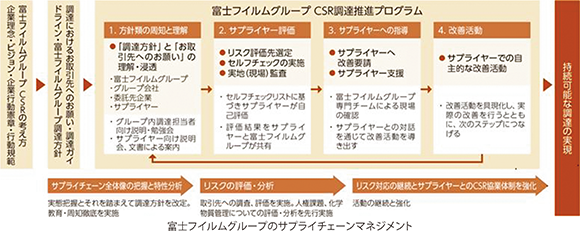

東京都港区に本社を構える富士フイルムホールディングス株式会社は、傘下に富士フイルム株式会社と富士ゼロックス株式会社を抱える日本を代表するグローバル企業である。いずれも多くの中小企業と取引があり、グループ全体でCSR調達を推進している。

同社は調達の理念として、「富士フイルムグループ調達方針」を明示している。近年、発注側がサプライヤーに対しCSRの取組強化を依頼する動きが世界的に強まっており、同社は2015年に同方針を改定し、サプライヤーの選定基準にCSRの視点を加えた。この方針をベースとし、富士フイルムと富士ゼロックスは、各々の生産の特徴を反映したCSR調達を行っている。

富士フイルムは、従来製造してきた写真フィルムが、撮影前に製品の品質を試すことのできない「信頼を売る商品」であったため、サプライヤーまで含めた品質管理が習慣づいている。同社は化学品、機能性材料、医療機器など幅広い製品を製造しているが、原材料や部品、部材に含まれる化学物質の基準を「富士フイルムグリーン調達基準」として定め、サプライヤーと協力して化学物質の適正な管理を進めている。毎年半年ごとに少人数規模の取引先説明会を複数回開催し、含有化学物質の管理・登録手法、CSR調達の概念や法規制動向等を共有している。2017年には製品の化学物質情報を企業間で授受する新たな仕組み「chemSHERPA(ケムシェルパ)」の導入を日本で完了し、アジアのサプライヤーにも広げている。

富士ゼロックスは、主に中国とベトナムでプリンタや複合機を生産しており、これらの国でCSR調達に力を入れている。同社はサプライヤーが自社のCSRについて自己診断を行うチェックリストの配布や、サプライヤーの工場を訪問して改善アドバイスを行う活動を2007年に開始した。2012年に中国全土で工場ストライキが急増した際には、機械組立が主である富士ゼロックスの中国工場でも生産ライン停止に追い込まれるケースが発生。その後CSR調達を強化した結果、サプライヤーの工場の労働環境や環境規制対策が改善され、同社中国工場において、サプライヤーからの納品遅延を減らすことができた。2015年にはサプライヤーのCSR問題に起因する同社工場の年間ラインストップ時間はゼロを達成し、以降ゼロを継続するという成果を上げている。

世界的にCSR調達が益々重視される中、同グループは、サプライヤー企業がCSR経営を自社の問題として捉え、継続的な改善を進めるよう、引き続き取り組んでいくという。