3 グローバル化

〔1〕新興国の台頭

海運や航空インフラなど、輸送技術が発達する中で、国際取引の在り方も大きく変化している。これまでは、一つの製品を生産するために必要な様々な工程は、一国内で完結していた。しかし、輸送技術の発達は生産工程の地理的な分散を可能とし、日本の製造業でも、特に労働集約的な工程は人件費の安価な新興国への移転が進められた43。

43 冨浦英一(2014)

国際的な分業が進む中で、新興国が加工や部品製造など、生産に係る中間工程を担うようになってきた。さらに、近年では資本・技術の蓄積が進んだ結果、新興国からも数多くの最終製品メーカーが登場し、市場を席巻している。

第3-1-28図は、日本における主要輸入品の推移である。これを見ると、1988年から2018年にかけて、我が国の輸入額は、機械類及び輸送機器で約7.5倍、化学製品で約4.5倍、雑製品で約4.2倍となるなど、海外製品の国内市場への流入は非常に大きくなっていることが分かる。輸入自体は、消費者にとっては選択肢が広がり、価格も下がりやすくなるため、好ましいものであるが、個々の中小企業にとっては、競合の増加につながるため、こうした状況に対応していく必要がある。

また、国・地域別の主要輸入品における輸入額の推移を見ると(第3-1-29図)、1988年時点においては、米国・EUの存在感は大きかったが、1990年代後半から中国の存在感は非常に大きなものとなっている。

中国に代表される新興国の台頭は、国際競争力という観点から見ると大きな脅威として捉えられる。他方で、新興国の急速な経済成長は、各国の所得水準を引き上げており、需要が大きく拡大している。

国内市場の縮小が予想される中で、この需要の拡大は我が国の中小企業にとって大きな追い風であり、積極的に海外需要を取り込んで成長につなげていくことが重要である。

〔2〕中小企業の海外展開の状況

ここからは、中小企業の海外展開の状況について確認していく。

第3-1-30図のとおり、一般に、海外展開については大きく分けて、「間接輸出」、「直接輸出」、「直接投資」の三つのステップがあると考えられる。

「間接輸出」は、商社などを通じて自社の商品・サービスを海外に展開するものであり、日系商社であれば通常の商取引となることから実施に係るハードルは相対的に低いと考えられる。「直接輸出」は、海外展開を行う企業が直接外国企業との取引を行うものであり、商社に支払う手数料が必要なくなるほか、取引先と柔軟に取引条件を決めることが可能となる。他方で、海外との取引に係る事務コスト(契約や貿易手続)や取引国のカントリーリスクは自己負担となるため、間接輸出と比較してコストがかかる面もある。「直接投資」は、他国に自社の子会社を設立したり、現地企業を買収したりすることで、経営権を有する企業を他国に設けることを指す。コストの低い海外での生産や、海外での販売網を拡大させることを目的として行われるものであるが、全てのリスクを自己負担しなければならず、この三つの形態の中で最もコストが高い。

以上を踏まえ、ここからは中小企業の海外展開の状況を確認していく。

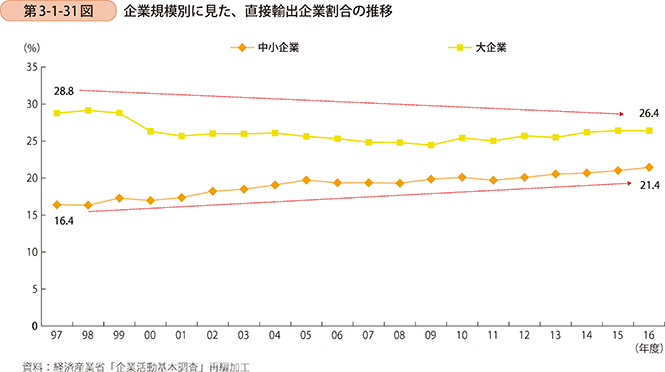

第3-1-31図は大企業と中小企業の直接輸出企業の割合の推移である。これを見ると、中小企業の輸出企業割合は徐々に増加していることが分かる。

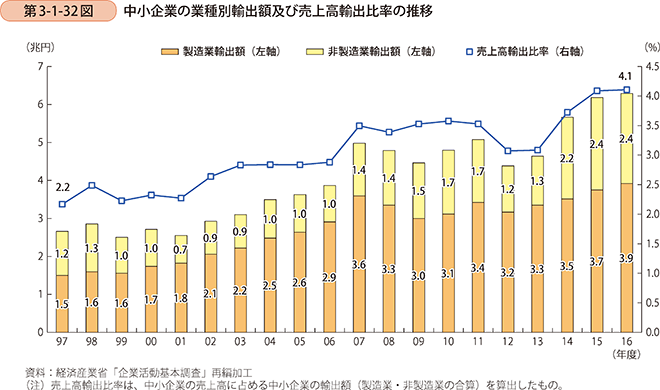

また、中小企業の輸出額と売上高輸出比率の推移を見ても(第3-1-32図)、輸出額は製造業・非製造業ともに増加傾向にあり、売上高に占める輸出額の割合も増加傾向にあることが分かる。

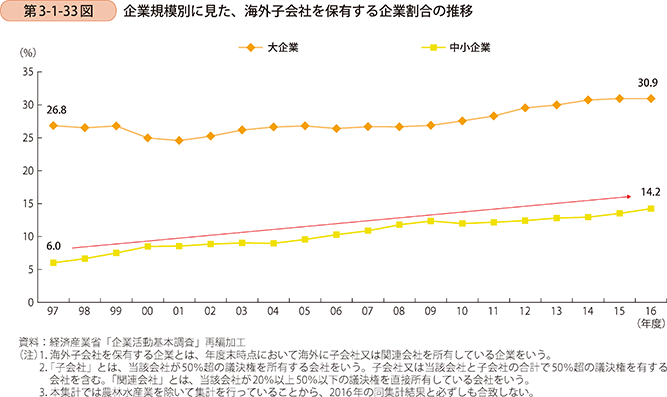

次に、中小企業の海外直接投資の状況を確認する。第3-1-33図は、大企業と中小企業の海外現地法人の保有率の推移である。これを見ると、海外子会社を保有する中小企業の割合は、増加傾向にあり直近では14.2%の中小企業が海外子会社を保有している。

また、第3-1-34図は海外直接投資を行っている企業が進出した国・地域の推移である。これを見ると、2000年代前半までは中国への進出が約50%を占めていたが、その後、中国に設立される子会社の数は緩やかに減少している。これに対して、ASEANを始めとしたアジア諸国への進出が増加しており、この中でも、タイ、インドネシア、ベトナムへの進出割合が高くなっている。

〔3〕地域別に見た中小企業の海外展開の動向

次に、中小企業の海外展開の動向を、都市部44と地方部45に分けて確認していく。

44 都市部は、「東京圏」…埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県、「大阪圏」…京都府・大阪府・兵庫県・奈良県、「名古屋圏」…岐阜県・愛知県・三重県の三大都市圏を指す。

45 地方部は、三大都市圏に該当しない道県を指す。

第3-1-35図は、都市部・地方部別に見た、直接輸出を行っている中小企業数と企業割合の推移である。これを見ると、都市部・地方部ともに直接輸出企業数と企業割合が増加していることが分かるほか、直接輸出企業の割合は、地方部と比較して都市部の割合が高い。

また、都市部・地方部の直接輸出企業の増加率(1997年度基準)の推移を確認していく(第3-1-36図)。これを見ると、都市部と比較して地方部において大きな伸び率になっていることが分かる。

他方、第3-1-37図から、都市部・地方部別の中小企業における輸出額及び売上高輸出比率を見ると、輸出額は都市部・地方部ともに伸びているものの、売上高輸出比率は地方部で2.6%となっており、地方部では輸出を伸ばしていく余地がまだ十分に残されていると考えられる。

同様に、都市部・地方部別に見た、直接投資を行っている中小企業数と企業割合の推移を見ていく(第3-1-38図)。こちらについても、都市部・地方部ともに直接投資企業数と企業割合が増加しているほか、直接輸出企業の割合は、地方部と比較して都市部の割合が高いことが分かる。

また、都市部・地方部の直接投資企業の増加率(1997年度基準)の推移を確認していく(第3-1-39図)。これを見ると、都市部・地方部ともに1997年度から約2倍の数になっていることが分かる。

ここまで見たとおり、中小企業の海外展開は順調な伸びを見せている。

今後、国内市場の縮小が予想される中で、海外市場の積極的な開拓は、重要な取組である。事例3-1-10からも分かるとおり、実際に海外展開を行う際は検討すべき事項が多々あり、一朝一夕に実現できるものではないが、高品質な日本製品はニーズの高いものも多いと考えられ、常に海外市場を念頭に置いた経営を行っていくことが重要であると考えられる。

また、デジタル化の進展の中で、中小企業の海外展開を後押しする流れもある。その代表的な例として挙げられるのは越境ECである。越境ECは、「2.デジタル化」で触れたECを海外の顧客に向けて行うものである。

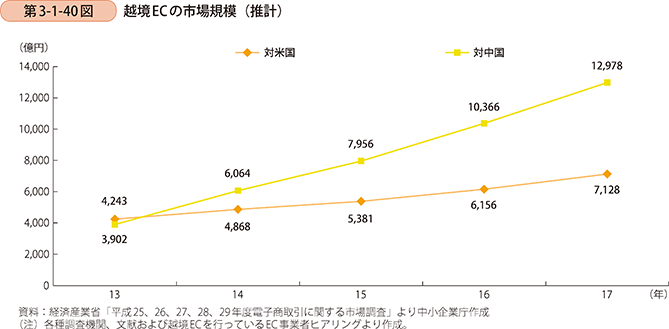

第3-1-40図は米国・中国消費者による日本の事業者からのEC購入額の推移を示すものである。その市場規模は急速に拡大しており、2017年においては、中国・米国の2か国合計で約2兆円(中国1.3兆円、米国0.7兆円)となっている。

事例3-1-11のように、海外の大手ECサイトも日本企業が利用しやすいような仕組みを構築している例も見られ、中小企業の海外展開のチャンスは拡大しているといえる。

事例3-1-10:株式会社マストロ・ジェッペット

「デザイン性と高品質を兼ね備えた国産木製玩具で、海外進出を目指す企業」

福島県南会津町の株式会社マストロ・ジェッペット(従業員6名、資本金250万円)は、「優れたデザイン性」、「頑丈で壊れにくい」、「安全性」を追及した木製玩具(おもちゃ)のデザイン・企画から製作、販売までを手掛ける企業である。

南会津地域は、「あかべこ」や「起き上がり小法師」といった郷土玩具の発祥の地であり、木造製品の歴史と伝統を有している。武藤桂一社長も、家具製品などを製造する木工所を経営し、大手百貨店向けに木製玩具の製造も行ってきた。しかし、新しい技術やコンテンツが現れる中で、同社製品は顧客ニーズに合わなくなり、売上は徐々に減少。このような社会変化を背景に、地域の木工関係業者が一丸となって、地域の木工産業の在り方を見直す必要性を強く感じた。同氏は技術力には自信があったが、その魅力を引き出すデザインとプロモーションが不足していることを痛感していた。このような問題意識の中、取引先に紹介されたデザイナーと知り合ったことをきっかけに、地域の木工関係業者と連携して、地域の木製玩具の再ブランディングを目指し、2010年に設立されたのが同社である。

同社製品のコンセプトは「子供達が、木の温もりを感じ、安心して遊べるおもちゃ」である。これを基に、世界観を作り上げるデザイナー、良質な素材を供給する木材店、デザインを形にする木工所が、お互いの強みを発揮し、不足を補い合うことで同社製品は作られている。同社製品の強みは「デザイン性」、「頑丈・壊れにくさ」、「安全性」であり、販売開始から国内はもとより、海外でも高い評価を得ている。

同社が海外市場の可能性を把握できたきっかけは、同社のデザイナーがイタリアでも活動していたことだった。現地の展示会への出展が実現し、木製玩具の本場であるヨーロッパで、日本製ならではの精密な設計による頑丈さ、手触り、デザインの全ての面で高い評価を得て海外展開の可能性を掴むことができた。

現在は、同社の売上の大部分が国内市場だが、今後は海外展開を積極化していく方針である。特に同社が注目している市場は、香港・台湾などの東アジアだ。販路拡大のために、独立行政法人中小企業基盤整備機構が企画した台湾マーケティング販売会に出展するなど、営業活動を積極的に進めている。東アジア市場でも、同社の玩具の「高いデザイン性」、「頑丈・壊れにくさ」、「安全性」は高い評価を得られている。

武藤社長は「『木材の街、南会津』という地域ブランドを確立するために、地元の人々のロイヤリティを高めつつ、そのブランドを海外でも展開していきたい。」と語る。

事例3-1-11:RedMart Limited

「海外ECサイトで日本の商品の販売・プロモーションを行う企業」

RedMart Limitedはシンガポールの食品ECサイト最大手の「RedMart」を運営する事業者である。ASEANのEC市場は、2025年には2015年比で約16倍となる880億ドルに急拡大すると推計されており、特にシンガポールは、スマートフォンの普及も相まってEC消費が拡大している。

同社は、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)の事業に協力し、RedMart内に日本の商品の販売・プロモーションを行う「Japan Hyper Fest」(通称:Japan Mall)を開設した。同社が現地ニーズを踏まえて日本の商品を選定し、中小・大企業含む40社から合計200品目以上の買取・販売を実施している。

中小企業に越境ECを活用して海外市場に進出したいという意欲があっても、クレーム対応や返品などのリスクがあり、なかなか踏み込めないという課題がある。しかし、本事業はRedMartによる日本国内での「買取」を基本とし、Redmartが指定した輸出事業者を通じて参加できること等からリスクが低いため、初めての輸出や海外での越境EC販売にチャレンジしたい企業も参加しやすいといった特徴がある。

このような海外ECサイトの活用は中小企業の海外展開の架け橋となることが期待される。

コラム3-1-7

経済連携協定(EPA)の関税メリットを活用しよう

2018年末から2019年にかけ、多国間の経済連携協定(EPA)である、CPTPP(通称TPP11、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)や日EU・EPA(日EU経済連携協定)が相次いで発効に至った。これらは、幅広い国・地域をカバーするEPA協定(いわゆるメガFTA)であり、既存EPAと合わせ、様々な恩恵を日本含む締約国にもたらすものである。

CPTPP:豪州、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、NZ、ペルー、シンガポール、ベトナムの11か国の間の協定。2018年12月30日発効。(2019年3月現在、日本を含む7か国で発効)

日EU・EPA:EU(28か国)と日本の間の協定。2019年2月1日発効。

そもそも、EPAとは二つ以上の国・地域が、相互に物品の関税やその他の貿易障壁等を削減・撤廃、及び投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り等、幅広い経済関係の強化を目的として締結する条約のことである。EPAのメリットは多岐に渡るが、その中でも、協定の締約国との貿易(輸出入)において、EPAによる特恵関税を利用できる点(すなわち、輸出入の際の関税が削減・撤廃される点)は、事業者にとって大きなメリットの一つ。例えば、100万円の商品(産品)をある締約国に輸出する場合、EPAにより当該品目の従来10%の関税が特恵関税としてゼロになれば、特恵分(=10万円)のコスト競争力を得ることができる。

ただ、日本と締結国との間の貿易全てが、EPAの特恵関税の対象となるわけではない。特恵関税を適用できるのは、産品が特恵関税の対象品目であることの他、当該産品が協定で定められた「原産地規則」という要件を満たしていることを、輸出入の際に(輸入国税関に対して)証明する必要がある。

なお、CPTPPや日EU・EPAにおいては、原産地証明の「自己申告制度」のみが採用されており、事業者自身(輸出者、生産者もしくは輸入者)が原産地証明書や原産品申告書を作成することになる。その際に、輸入国税関からの原産性にかかる確認の可能性にも備え、関連書類を保存しておくことが求められる。

具体的な手続については、経済産業省やJETROのウェブサイトにおいて、EPAの特恵関税の活用に関する解説書等を公開しているので、参照されたい(※「TPP11解説書、日EU・EPA解説書」と検索ください)。また、ご不明な点は、経済産業省・JETRO・「EPA相談デスク」や(特に輸入について)税関の問合せ窓口等に問合せいただきたい。

〔4〕インバウンド需要の増加

ここまで、海外展開という観点からグローバル化について見てきたが、近年は国内でインバウンド需要が増加しており、縮小が懸念される国内市場では大きなビジネスチャンスになり得る。

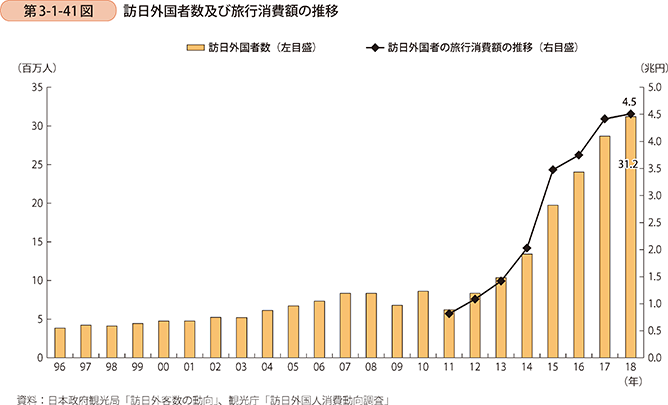

第3-1-41図は訪日外国者数及び旅行消費額の推移である。2011年以降、一貫して大幅な増加が続いており、足下では訪日外国者の旅行消費額は4.5兆円に上っている。

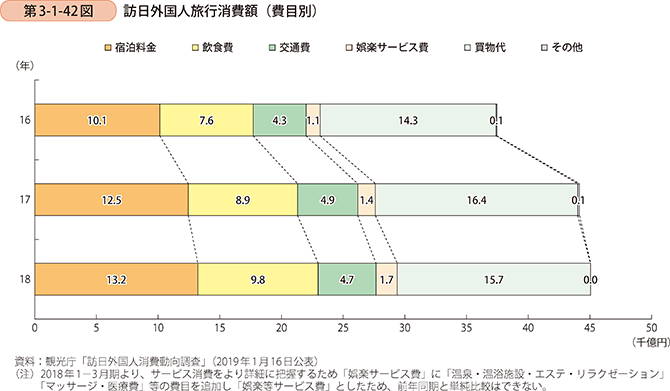

また、第3-1-42図のとおり、訪日外国人の旅行消費額の内訳を確認すると、約半分を宿泊・飲食代が占めているため、特に地域内需要に依存するビジネスモデルにとって、インバウンド需要は事業を拡大させる大きなチャンスと捉えることができる。

次に、日本を訪れる外国人の国・地域について確認する。第3-1-43図を見ると、近年は中国や東南アジアからの訪日外客が増加していることが分かる。国・地域ごとに異なる訪日外客の国民性を考慮した事業展開の必要性も考えられる。

次に、インバウンドが地域に与える影響について確認する。第3-1-44図は、地域別に見た、外国人延べ宿泊者数の推移である。外国人の宿泊者数は、関東、近畿が突出しているものの、2011年から2017年にかけての伸び率で見ると、最も外国人の宿泊者少ない四国地域においても7.3倍となるなど、全国的に大きな伸びを示している。

また、第3-1-45図は2011年と2017年の外国人宿泊者数の増加が特に大きい上位10県を示したものである。特に、地方部で外国人観光客が大きく増加していることが分かる。

最後に、訪日外国人旅行者の獲得に向けて中小企業が行うべき取組について、観光庁の調査を基に見ていく。

まず、訪日外国人が出発前の情報収集方法を第3-1-46図で確認する。特徴としては、個人のブログやSNS、自国の親族・知人などが上位に挙がっている点である。また、訪日外国人の旅行手配方法(第3-1-47図)を見ると、団体ツアーへの参加や個人旅行向けパッケージ商品を利用するより、個別手配を行う観光客の割合が高く、2014年と2017年との比較においてその割合が高まっていることが分かる。

ここから、実際に日本を訪れたことのある外国人旅行者の口コミなどを参考にし、ツアーなどでは達成できない特別な体験を期待して日本を訪れる訪日外国人像が浮かび上がる。

次に、訪日外国人旅行者の消費動向を確認する。第3-1-48図は訪日外国人の娯楽サービス費とその内訳となる費目に対する購入率46の推移である。

46 購入率とは、訪日外国人消費動向調査のアンケート回答者のうち、日本滞在中、各旅行消費の費目に支出した外国人観光客の割合を指す。

まず、娯楽サービス費(合計)の購入率は、3年間で増加傾向にあることが分かる。次に、その内訳である娯楽サービス費の内訳を見ると、ゴルフ場・テーマパークや美術館・博物館・動物園・水族館の購入率が伸びている。

このような状況を見ると、訪日外国人の「コト消費」への関心が高まっていると考えられる。事実、事例3-1-12に見られるように、日本の文化を体験できる企画は、特別な体験を求める外国人旅行者に好評を博している。このような取組は、まずアイデアが重要であり、中小企業も工夫次第でインバウンド需要を獲得できる余地は広がるものと考えられる。

最後に、訪日外国人旅行者の満足度を更に高めるために必要な取組を確認する。第3-1-49図は、訪日外国人旅行者の旅行中に困ったことの上位5項目を示したものである。これを見ると、「施設等のスタッフとのコミュニケーションが取れない」ことが、第1位となっており、第3位には多言語表示の少なさ・分かりにくさが挙げられている。中小企業においても、多言語対応を進めることはインバウンド需要を獲得するための課題の一つといえるだろう。

事例3-1-12:株式会社梅守本店

「『体験=コト消費』を提供することで、インバウンドのニーズを捉えた企業」

奈良県奈良市の株式会社梅守本店(従業員100名、資本金1,000万円)は、1994年に設立された、寿司などの製造販売を行う企業である。同社は、「食」を通じて世界中の人の心が感動と笑顔で結ばれることを志としている。

同社は、郊外型回転寿司店として事業を開始し、寿司物販店を展開していたが、梅守康之社長は、子女の入院がきっかけで病院に入院する子供たちに寿司を振る舞った際、子供たちの幸せそうな笑顔を見て、食を通じて人々を笑顔にし、幸せにすることができることに気がついた。そこで、寿司という「モノ」だけでなく、「体験=コト」の提供をすることに思い至り、同社は2012年に寿司の体験教室「うめもり寿司学校」を始めた。当初は、地域住民向けに行っていたが、あるとき、東大寺の参道に外国人観光客が増えているという話を聞いて、外国人観光客をターゲットとした寿司教室を開くことを思い立った。

梅守社長の三女が香港の旅行業者に熱心に提案を行った結果、2013年8月22日、団体旅行のお客様を迎え、初めて外国人観光客向けの寿司体験教室を開催することになった。「うめもり寿司学校」では、外国人観光客が「寿司職人」になりきることができるよう、職人が実際に着ている衣装に着替え、実際に寿司を握る。また、エンターテイメント性を高めるため、梅守社長とスタッフ全員で、日本語で明るく場を盛り上げるよう努めており、観光客は笑顔で寿司づくりを体験している。この取組は非常に好評で、海外大手旅行業者の評判を呼んでいる。現在、「うめもり寿司学校」は4店舗まで拡大し、5年間で30万人の外国人観光客が寿司体験を楽しんだ。

また、「多種多様な人に、食を通じて幸せになって欲しい」という想いを実現するための取組は寿司体験教室に留まらず、ムスリム向けにハラール47弁当を提供するなど、新たな機会にも積極的に挑戦している。また、ホームページの多言語化を進め、外国人に対する情報発信にも配慮を欠かさない。

47 イスラム法において合法なもののことをハラールという。ムスリムはイスラム法で禁じられたものを口にしてはならないこととなっている。ハラール認証はイスラム教の戒律に則って調理・製造された商品であることを証するシステムである。

今後は人口が流出している地域の空き家をインバウンド向けにリフォームし、宿泊と、地域の伝統にまつわる体験を提供するといった事業も進んでいる。梅守社長は、「食を通じ、世界の方と、1億人の笑顔をつないでいきたい。心に残る感動体験を提供するビジネスを展開していきたい。」と語る。

事例3-1-13:福岡県福岡市

「国内需要の減少する伝統工芸品をインバウンド向けに開発し、新たな需要の創出を支援する地方自治体」

福岡県福岡市では、2017年に福岡空港・博多港から入国した外国人の数は298万人と、6年連続で外国人訪問者数が過去最高を更新し、同市内の観光消費額も毎年増加している。他方、同市の伝統工芸品産業は、国内需要の低下を受け、出荷額や従事者数が年々減少傾向にある。近年のライフスタイルや住宅環境の変化などにより、今後、国内需要の拡大を見込むことが難しい同市の伝統工芸産業界にとって、インバウンド需要の拡大は大きな追い風になる可能性を秘めている。しかし、同市の伝統工芸品産業は、十分なインバウンド需要を獲得できていない状況にあった。

同市はこの要因を分析した結果、同市の伝統工芸品は確かな技術と伝統に裏打ちされているものの、土産品として外国人がどのような商品を求めているかを把握できていないことが判明した。

これを受け、同市は、外国人観光客のニーズを国・地域別に把握するためにアンケート調査を実施した。これにより、伝統工芸品メーカーは外国人観光客のニーズを把握するとともに、商品開発の方向性を定めることができ、業界全体の商品開発の機運を向上させた。

具体的な例としては、観光客の多くが日本で化粧品を購入することから、日本の伝統的な風呂敷を外国人にも使いやすい化粧品を入れられるポーチの形にした「つつ美」や、中国・韓国・イスラム圏では猫の人気が高いことから、博多人形の招き猫である「福かぶり猫」などの開発に至った。これらの商品は、市内のはかた伝統工芸館や博物館、百貨店、ネットでも販売されており、国内メディアの取材が増えたことで同市の伝統工芸品産業の認知度が向上し、Web媒体での販売増加にもつながっている。

また、これらの伝統工芸品の認知を広め、外国人旅行者に土産物として購入してもらうため、外国語版のパンフレット作成や記念品に伝統工芸品を取り入れてもらうなどのPR活動を進めている。実際、2018年度には「福かぶり猫」が中国・広州市議団への記念品として贈呈されたり、「アジア太平洋都市サミット」や「福岡国際マラソン」の記念品として博多織の額装が採用されたりした。これらは好評を得ており、今後も積極的にPR活動を行っていく方針である。同市は、伝統工芸品を通じて博多の風土や歴史、文化を感じてもらうことで、観光地として魅力を向上し、多くの外国人観光客に福岡を訪れてもらうことを目指している。