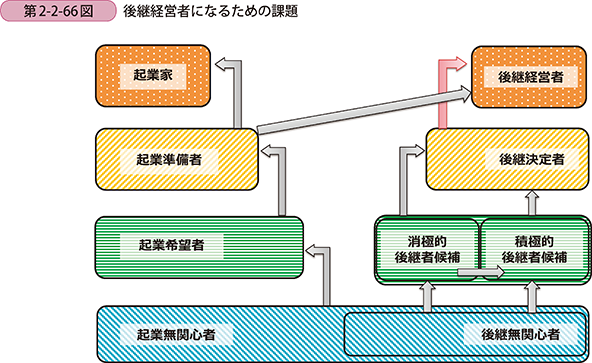

8 後継経営者になるための課題

本項では、後継決定者が事業を継ぐために取り組んでいることや相談相手に関する意向を見ていくことで、後継経営者になるための課題について分析する。

〔1〕後継経営者になるための資質・能力

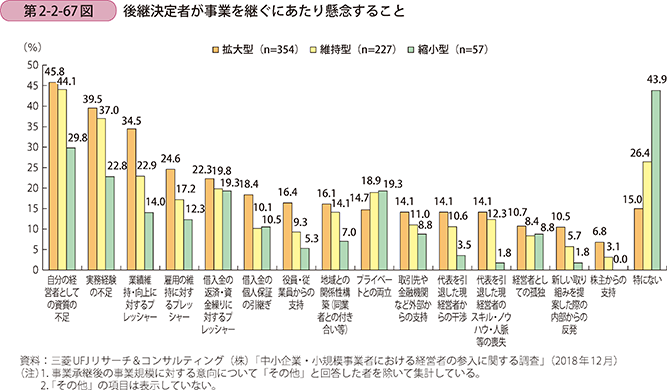

第2-2-67図は、後継決定者が事業を継ぐに当たって懸念することについて、事業承継後の事業規模に対する意向別に見たものであるが、「自分の経営者としての資質不足」、「実務経験の不足」を懸念する者が多く、特に拡大型、維持型で多いことが分かる。

第2-2-68図は、後継決定者が経営者になるために必要だと思う資質・能力、及び資質・能力を身に着けるための取組状況について見たものである。

起業準備者が経営者になるために必要だと思う資質・能力と比較すると(第2-2-36図)、全体として後継決定者の方が「必要かどうか分からない」者の割合が高く、「必要性を感じており、既に取り組んでいる」者の割合が低いことが分かる。事業を継ぐために必要な資質・能力は、起業する場合と比較して、体系的な情報を入手するのが難しいことが推察される。

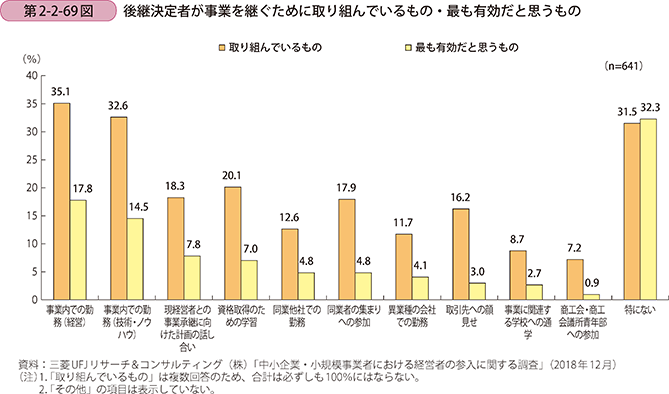

第2-2-69図は、後継決定者が事業を継ぐために取り組んでいるものと、その中で最も有効だと思うものについて見たものである。これによると、取り組んでいるもの、最も有効だと思うものともに、「事業内での勤務(経営)」、「事業内での勤務(技術・ノウハウ)」と回答した者が多いことが分かる。

第1章第2節では、引退した経営者が実施した後継者教育の内容と、そのうち最も有効だった後継者教育の内容について、「経営について社内で教育を行った」、「自社事業の技術・ノウハウについて社内で教育を行った」と回答した割合が高かった(前掲第2-1-14図)。後継決定者も近い認識であり、事業承継に当たっては社内で経験を積むことが重要であると考えられる。

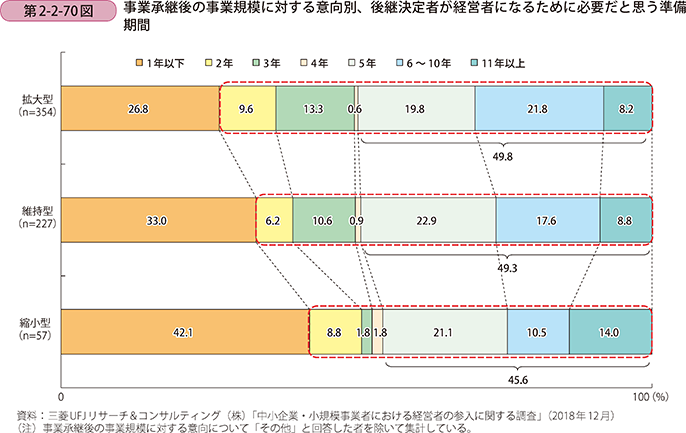

第2-2-70図は、後継決定者が経営者になるために必要だと思う準備期間を事業承継後の事業規模に対する意向別に見たものである27。2年以上かかると回答した者の割合は拡大型で一番多く、5年以上と回答した者は意向にかかわらず約5割となっている。

27 事業承継に必要な期間ではないことには留意が必要である。

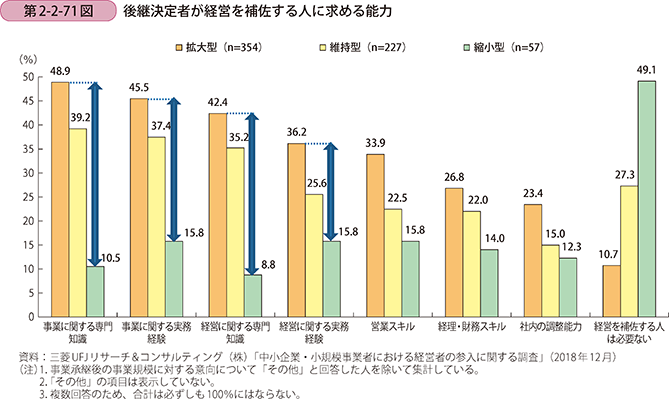

〔2〕経営を補佐する人材の確保

第1章第2節では、引退した経営者が後継者を決定し事業を引き継ぐ上で苦労した点として、「後継者を補佐する人材の確保」を挙げる者が一定数存在した(前掲第2-1-8図)。事業を譲り受ける側である後継者はどのような能力を持った人材を求めているだろうか。第2-2-71図は、後継決定者が経営を補佐する人にどのような能力を求めるかについて、事業承継後の事業規模に対する意向別に見たものである。これを見ると、拡大型では「事業に関する専門知識」、「事業に関する実務経験」をはじめ、多くの面で経営の補佐を求めていることが分かる。事業の拡大のためには周囲のサポートが必要となることが推察される。

〔3〕後継経営者になるための相談先

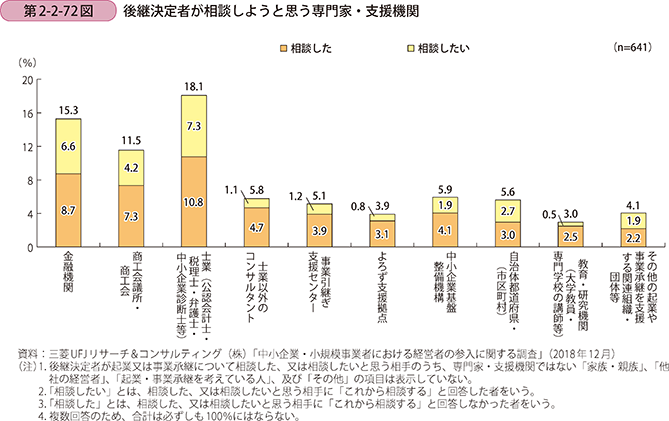

第2-2-72図は、後継決定者が相談した、又は相談したい専門家、支援機関について見たものである。起業準備者と比較すると(第2-2-37図)、起業準備者では「その他の起業・事業承継を支援する関連組織・団体等」と回答した者が11.2%いたのに対し、後継決定者では4.1%にとどまっている。このことから、後継者を支援する組織は起業家を支援する組織と比べて、まだ広がりに欠けているか、認知されていないと考えられる。

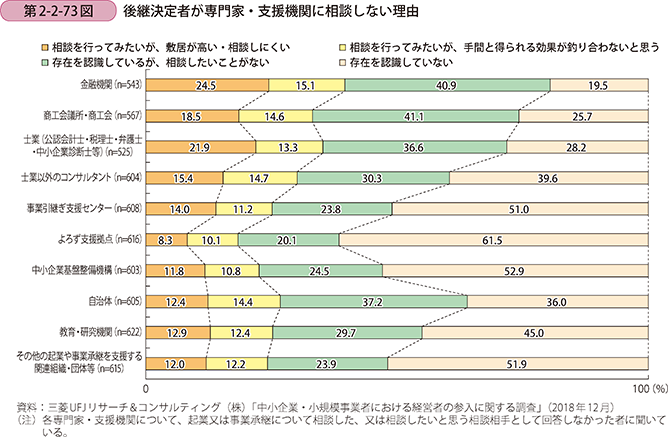

後継決定者が専門家・支援機関に相談しない理由について見たものが第2-2-73図である。これによると、存在を認識されている割合は、専門家・支援機関によって差があることが分かる。起業準備者に対する支援(第2-2-38図)と同様、認知度の高い専門家・支援機関が、他の各支援機関でできる相談の内容などの情報について周知するなど、支援機関同士の連携を深めていくことで、各支援機関の持つ支援施策をより多くの後継者に利用してもらえるようになると考えられる。

事例2-2-7:株式会社シービージャパン

「外部研修を活用した後継者教育により、円滑な事業承継を果たした企業」

東京都足立区の株式会社シービージャパン(従業員数40名、資本金9,900万円)は、生活関連用品の企画開発、製造・販売を手掛けるファブレスメーカーである。「モノからコトへ。コトからココロヘ。」という理念を掲げ、商品開発力とデザイン力をいかし、年間300点以上の新商品を世に送り出している。同社は、2000年に現会長である青木宏氏が創業し、非同族の社員による承継を2度経験している。現在の代表取締役社長の樋口圭介氏は2016年に現職に就任している。

樋口社長は、創業2年目に入社し、営業一筋で同社を支えてきたベテランだったが、自身が社長になることは想定していなかった。ところが、2014年に前社長の病気を機に後継者に指名され、急遽、事業承継の準備を始めることになった。

同社が円滑な承継を果たせた要素としては、大きく分けて2点ある。まず、経営陣の若返りを始めとする、樋口社長が自分では行いにくい社内体制の整備について、青木現会長が早期に着手していたことが挙げられる。もう一つは、ふだんの業務では得られにくい、経営者に必要なスキルを学ぶために外部研修を活用したことである。

営業担当から社長になるに当たり、まずは必要なスキルを洗い出そうと考えた樋口社長は、外部の専門家による研修を受講して社長業について一から学ぶことにした。1年の受講期間の中で、最も不安を感じていた金融・財務の知識を習得でき、金融機関と渡り合う自信が持てるようになった。さらに、学んだことを社内で実践することで、経営の見習い期間に着実に経営のノウハウを身に着けることができたという。

「人財」を大切にする同社では、樋口社長を支える幹部社員にも外部の研修で経営に必要なスキルを学ばせているほか、リーダー層を対象とした社内研修も継続的に実施し、社員のレベルアップとともに、将来の事業承継に向けた準備にも余念がない。

「青木会長や前社長時代からの事前の準備があったため、短期間でも乗り切ることができた。次世代への承継の際には、外部研修も活用して経営スキルを身に着けてもらうなど、早期に準備をはじめて、最低5年はかけて計画的に進めていきたい。」と樋口社長は語る。

コラム2-2-5

中小企業投資育成が実施する後継者育成支援

中小企業の後継者を事業承継に向けて教育していくには、社内でのOJTや研修以外に外部の研修を積極的に活用していくことも効果的である。

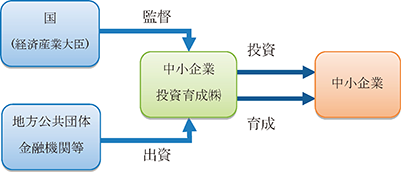

中小企業投資育成株式会社(以下、「投資育成」という。)は、中小企業が発行する株式の引受け等を行い、株主となって自己資本の充実と健全な成長を支援する政策実施機関である。1963年に中小企業投資育成株式会社法に基づいて東京・名古屋・大阪に設立されており、投資育成制度はこれまで日本全国で累計5,392社(2018年12月末時点)に利用されている。

また、投資育成では、中小企業に特化した後継者育成支援プログラムを有しており、中小企業の後継者育成を長期的に支援する機関としても活用されている。

【投資育成制度の仕組み】

【投資育成が行っている後継者育成支援プログラムの概要】

対象受講者:投資先の経営後継者、後継候補者等

内容:体系的かつ実践的な経営に関する知識を習得するとともに、ディスカッションやケーススタディ、課題分析、経営企画策定など、後継者、経営幹部としての研鑽を深めるのに資するもの。

開催期間:数か月~1年程度

参加人数:20名程度

参加料金:有料

※内容は各社によって異なります。詳しくは下記【問い合わせ先】までお問合せ下さい。

【問い合わせ先】

- 東京中小企業投資育成株式会社(新潟・長野・静岡以東の18都道県)

電話:本社 03-5469-1811

- 名古屋中小企業投資育成株式会社(愛知・岐阜・三重・富山・石川の5県)

URL:https://www.sbic-cj.co.jp/

電話:本社 052-581-9541

- 大阪中小企業投資育成株式会社(福井・滋賀・奈良・和歌山以西の24府県)

URL:https://www.sbic-wj.co.jp/

電話:本社06-6459-1700、九州支社092-724-0651

〔4〕事業を継いだ後の方針・課題

ここからは、後継決定者の事業承継後の方針や課題について見ていく。

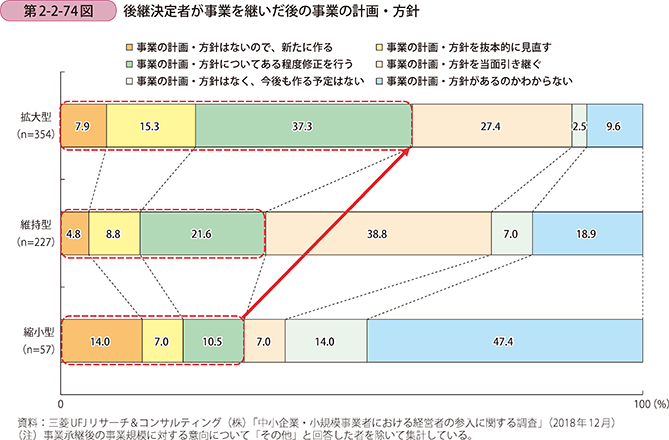

第2-2-74図は、後継決定者が事業を継いだ後に、事業の計画・方針を見直す意向があるかを見たものである。特に拡大型の後継決定者では、事業の計画・方針を見直したり、新たに作成したりすることを考えている者が少なくないことが分かる。

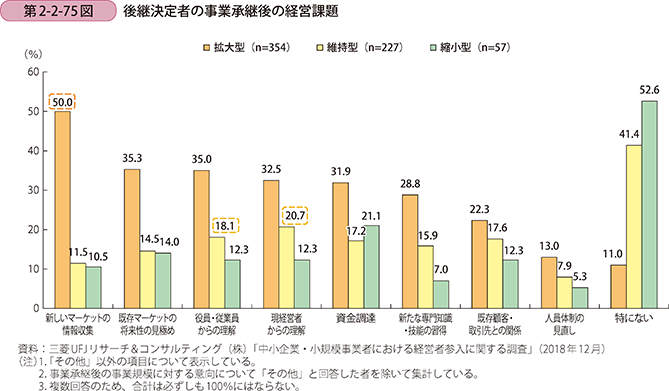

後継決定者が目指す事業の計画・方針を実現するに当たって課題となるものは何であろうか。第2-2-75図は、後継決定者が事業承継後の経営課題であると考えるものについて見たものである。これを見ると、拡大型の後継決定者には「新しいマーケットの情報収集」を課題と考える者が非常に多いことが分かる。

また、維持型では「現経営者からの理解」、「役員・従業員からの理解」を課題と考える者が多いことが分かる。現状を維持していく場合でも現経営者と後継者で事業の計画・方針が同じとは限らない。社内での衝突を防ぐためにも、あらかじめ話合いを進めておくことが重要といえよう。

事例2-2-8:サイトウ看板店

「後継者が先進設備を導入し、新しい取組で事業を拡大した事業者」

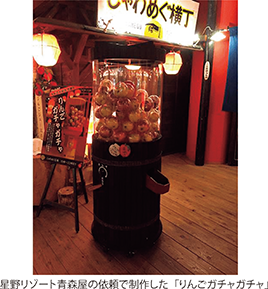

青森県三沢市のサイトウ看板店(従業員5名、個人事業者)は、1964年に設立され、当初は平面看板の制作を行っていたが、現在では店舗の「トータルデザイン」をコンセプトとして、デザイン性の高い商品棚や巨大モニュメントの企画・制作を行っている。塗装のみならず、木工・プラスチック・金属加工も全てワンストップで手掛けることができ、星野リゾート青森屋の依頼で制作した「りんごガチャガチャ」のように、立体物を含む一品ものの企画・制作を得意としている。

代表の齊藤直樹氏は、父の事業を承継することを念頭に置きながら、東京でデザインの専門学校や一品ものの鉄工芸品を制作する会社で経験を積んだ後、1992年から同社での仕事に従事し始めた。

当時は、注文を受けて平面看板の制作をほぼ手作業で行っており、従業員数も1名であった。直樹氏は家業に戻った後、同業者に先駆けてコンピュータを導入し、看板のデザイン図面をコンピュータ上で制作し始めた。さらに、看板制作用シートをカットするマシンに図面データを入力することで、一連の作業を機械化することに成功した。その後も業務用大型インクジェットプリンタやNC制御加工マシン、レーザーカッターなど、次々に先進設備の導入を進めた。

先進設備の導入以後、コスト面で折り合いがつかず諦めていたデザイン性の高い立体物を、低価格で制作できるようになり、顧客に平面だけでなく立体物の看板・広告を企画・提案できるようになった。父から全ての業務を任され実質的な代表になっていた2008年頃には、デザイン性の高い立体物を手掛けた実績が口コミで広がり、大手企業から思いもよらぬ相談や引き合いも増え、それによって提案力やアイデアがより一層磨かれる好循環が形成された。

先進設備を導入することに対する、父や従業員からの反対はなかった。ものづくりが好きである点は共通していたため、設備の導入だけでなく、皆で試行錯誤することを通じて、仕事の幅を徐々に広げてきた。経営については、財務会計を独学でゼロから習得するなど苦労も多かったが、商工会の勉強会などに参加し、今では事業計画も自身で作成しており、近く法人成りする予定もある。今後は、「Web上だけで注文が完結する仕組作りなどを通して、経営者に依存する仕事の割合を減らし、生産性を更に高めたい」と考えており、更なる事業拡大に向けて余念がない。

事例2-2-9:株式会社西村プレシジョン

「異業種での勤務経験と時代に合わせた取組により、顧客開拓と成長につなげた経営者」

福井県鯖江市の株式会社西村プレシジョン(従業員10名、資本金1,000万円)は、関連会社である株式会社西村金属の貿易部門として設立され、現在では、眼鏡及び眼鏡部品の企画製造・販売を手掛ける企業である。

西村プレシジョン現社長の西村昭宏氏は、大学卒業後、東京でIT業界に就職していた。しかし、2000年頃から、眼鏡の製造拠点の海外移管が加速し、同氏の父が経営する西村金属の業績が悪化。同氏は、危機的な状況にあるときこそ、家族一丸となって乗り切ろうと、2003年に鯖江に戻り、間もなく西村金属の常務取締役に就任した。

西村金属は、一般的に試作業者が多いチタン加工業界において、珍しくチタン製品の量産技術を有する点で、眼鏡製造が盛んな鯖江市内でも一目を置かれる存在であった。また、チタン製品の量産技術は医療など他の業界でも必要とされており、眼鏡以外への事業領域拡大の余地は十分にあった。西村氏は、先代の父が培ってきた技術には自信があったため、自社が有する量産体制が整った設備の情報を開示して新規顧客を開拓することにした。

それまで眼鏡分野に特化していた西村金属が、他の分野へも進出しないと生き残れないという認識は先代も西村氏も同じ思いだったが、情報開示については先代をはじめ社内からの反発も少なくなかった。それでも、有益な情報をいかに顧客に提供できるかが勝負になる時代が来ることを、東京での勤務経験を通して予見していた同氏は、「後継者は、先代の経営者と同じことをやっていても発展はできないし、社員にも認めてもらえない」という強い意志を持ち、取組を断行した。

その結果、新規顧客が大幅に増え、同氏が鯖江に戻ってきてからわずか5年間で、顧客の8割が眼鏡以外の分野となり、売上を2.5倍に伸ばすまでになった。実績が数字として出始めると、社内の同氏への見方も変わってきたという。

こうして社員の信頼を勝ち取った西村氏は、祖業である眼鏡の分野で自社ブランドを確立するため、2012年、眼鏡の販売を手掛ける西村プレシジョンの代表取締役に就任した。畳むと薄さ2mmになる老眼鏡「ペーパーグラス」を開発し、2013年に販売を始め、ヒット商品になった。また、2018年にはクラウドファンディングを活用し、薄型サングラスの商品化を提案したところ、1千万円を超える資金調達に成功するなど、更なる事業拡大に向けた手応えもある。

「若い後継者には、特定の業界ややり方、地域に固執せず、時代の変化にあった発想を外から取り入れて、新しいことに挑戦してほしい。」と西村氏は語る。

事例2-2-10:一般社団法人ベンチャー型事業承継

「若手後継者が家業の経営資源を活用して新たなビジネスに挑戦する支援をする団体」

東京都千代田区の一般社団法人ベンチャー型事業承継(代表理事2名、理事2名、顧問3名)は、若手後継者が家業の経営資源を活用して新たなビジネスに挑戦する「ベンチャー型事業承継」を支援する団体である。

代表理事の山野千枝氏は、2001年より中小企業支援機関である大阪産業創造館で中小・ベンチャー企業の支援を手掛けてきた。中小企業の廃業が増える中、若い世代にとって、親に強いられるイメージが強かった事業承継を能動的でポジティブなものに変えたいと考え、「ベンチャー型事業承継」という概念を提唱した。まず、山野代表理事自ら、2016年に祖父が手掛けていた醤油蔵の屋号を継承し、「株式会社千年治商店」を起業することで、ベンチャー型事業承継を実践した。その後、これらの取組を特定の地域や属人的な支援ではなく、広域かつ全国区に組織的な支援として広げる必要があると考え、2018年6月に一般社団法人を設立した。

現在の主な事業内容は、若手後継者を対象とする研修事業、新規事業開発支援、事業化サポート、事例の発信や政策への提言である。野心ある後継者や後継者候補(アトツギ)が自ら事業承継後の経営に向けて学ぶためのコミュニティの構築を目指し、家業の経営資源を活用した新規事業の開発(新サービス・製品の開発、業態転換、新市場参入など)や事業化などの支援を行っている。

若手後継者などの会員制システムが特徴であり、入会できるのは家業というフィールドで何か新しい挑戦をしたい、家業の経営資源を活用してビジネスを起こしたいと考えている「U34(34歳未満)のアトツギ」である。

こうしたアトツギは、新たな事業への挑戦に向けた不安や家業の人間関係などで悩みを抱えていることも多いが、同法人の多様な講座やセミナー、勉強会等を活用したり、同じような境遇にあるアトツギ同士で気軽に悩みを共有したりすることで、課題解決のヒントを得られる。また、既にベンチャー型事業承継を成功させた先輩経営者である「メンター会員」が親身に相談に乗ってくれるので、経験に基づいた具体的かつ実践的なアドバイスを得ることもできる。

「若い世代が、胸を張って家業を継ぐ。自分がやりたいことを家業で実現する。そんなカルチャーが定着し、各地に地域に根ざすアトツギベンチャーが続々と登場することで、メディアなどを通じて世の中に広まれば、後継者不在問題の解消につながる可能性がある。」と山野代表理事は語る。