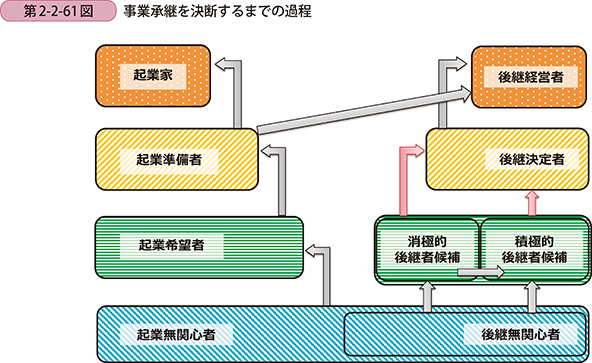

7 事業承継を決断するまでの過程

現経営者が事業承継に向けて準備する期間は、これから経営者になる者にとっては、家族や現経営者の理解を得つつ、経営者になるための準備もしなければならない期間でもある。ここでは、経営者と後継決定者、積極的後継者候補、消極的後継者候補の間の対話状況などを見ていくことで、早めに事業承継に向けた準備を進めるための方法について検討する。

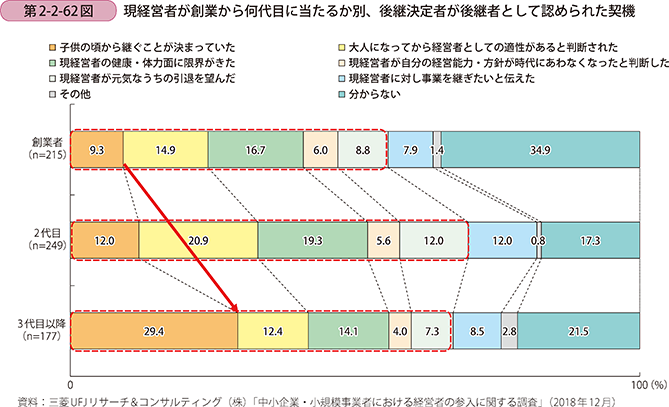

〔1〕後継決定者として認められた契機

第2-2-62図は後継決定者が後継者として認められた契機について見たものである。現経営者が3代目以降の場合(後継決定者が4代目以降に就任する予定の場合)、「子供の頃から継ぐことが決まっていた」と回答した者の割合が高くなることが分かる。また、「現経営者に対し事業を継ぎたいと伝えた」と回答した者の割合は、現経営者が創業から何代目に当たるかにかかわらず少ないことから、少なくとも後継者から見ると、事業承継の決定は現経営者が主導しているということが分かる。

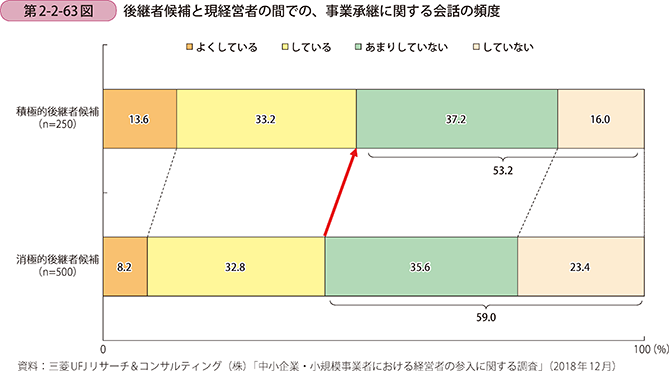

〔2〕事業承継に向けた話合い

第1章第2節では、引退した経営者が後継者を決定し事業を引き継ぐ上で苦労した点として、「後継者に経営状況を詳細に伝えること」を挙げる者が一定数存在した(第2-1-8図)。これに対して第2-2-63図は、積極的後継者候補及び消極的後継者候補が現経営者と事業承継に関する会話をどの程度しているかを見たものである。これによると、積極的後継者候補の方が消極的後継者候補より「あまりしていない」、「していない」と回答した者は少ないものの、それでも5割以上存在することが分かる。現経営者と後継者候補が事業承継について話し合うことは容易ではないことがうかがえる。

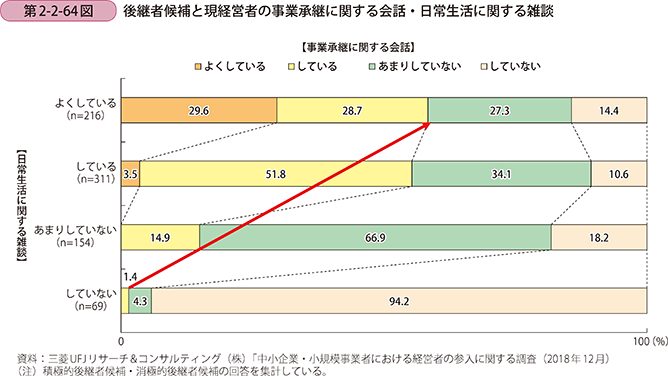

第2-2-64図は、日常生活に関する雑談の頻度と、事業承継に関する会話の頻度を見たものであるが、日常会話をする機会が少ない者のほとんどが事業承継に関する会話ができていないことが分かる。家族や社内の形はそれぞれであるが、事業承継に関する会話をするには、まずは日常会話から始めることも一つの在り方といえよう。

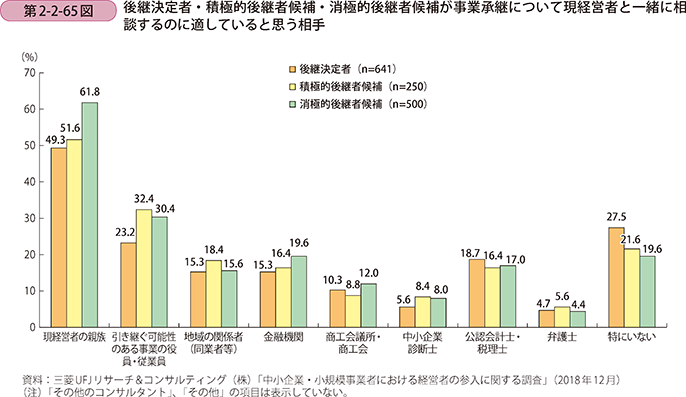

第2-2-65図は、後継決定者、積極的後継者候補、消極的後継者候補が事業承継について現経営者と一緒に相談するのに適していると思う相手について見たものである。これを見ると、「現経営者の親族」、「引き継ぐ可能性のある役員・従業員」と回答した者の割合が高い。こうした事業を継ぐ可能性のある者が、信頼の置ける第三者を交えて事業承継に向けて話し合うのも、現経営者と円滑に準備を進めるために有効な一つの選択肢といえるだろう。

事例2-2-6:有限会社中乃見家

「新店舗オープンを通じた事業の承継と、金融機関の支援を受けた代表の承継を並行して進める企業」

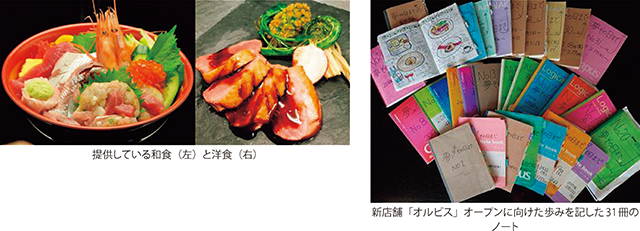

千葉県鴨川市の有限会社中乃見家(従業員3名、資本金300万円)は、地元の鮮魚を使った寿司や和食を提供する飲食店と、民宿を営む企業である。同社社長の上村恵司氏が1988年に設立し、多くの観光客と地元住民に愛されてきたが、2019年秋には閉店し、新たに宿泊施設を備えた和洋食レストラン「オルビス」を、鴨川市内の海沿いにオープンする。洋食の調理は、恵司氏の息子であり、東京でホテルシェフを務めた経験を持つ次期代表の上村航平氏が担当する。

「オルビス」の構想は、上村社長と、女将で社長の妻の上村香代子氏が2016年2月から検討してきた。その時点では、まだ航平氏が事業を継ぐことは決まっていなかったが、上村社長は「女性や子供が食事や宿泊先を決めるようになってきており、中長期的に考えると、女性や子供にも受け入れられる和と洋を組み合わせたスタイルへの転換が必要だ」と考え、香代子氏と2人で、人気のある飲食店に足を運び、情報を集めた。また、多くの食や人に出会い、味噌や醤油を手作りするコミュニティにも参加するようになった。さらに、新店舗の土地探し、建築物の見学や建築家への相談などを通じて、新店舗のコンセプトや構想を膨らませていった。これらの検討プロセスを香代子氏が記録したノート「夢その日まで」は既に30冊を超えている。

中学入学時点から、将来的には料理人になって、事業を承継するだろうという意識が漠然とあった航平氏は、2人が「オルビス」の検討をしていることを聞き、事業の長期的な展望をイメージできるようになった2017年秋頃に事業を承継することを決断。2018年夏に鴨川に戻り、店を手伝うようになった。香代子氏が「想像以上で驚かされることが多い」と言うように、航平氏が洋食を振る舞うようになってから、これまで一度も来店したことがなかった近所の住民や若い女性客が訪れるようになった。また、POSレジによる業務効率化やSNSによる広告宣伝も、航平氏が参画してから積極的に活用するようになり、経営面でも効果が現れ始めている。上村社長が和食、航平氏が洋食と担当が分かれているため父子間の衝突などもなく、お互い料理人として尊重し合っている。

上村社長は、「オルビス」がオープンしたら代表を退こうと考えていたが、2018年冬に鴨川市商工会が主催する事業承継セミナーに参加し、株式譲渡など、小規模事業者の親子間での事業承継も時間をかけて進める必要があることを初めて知った。すぐに金融機関に相談し、5年後の代表交代に向けて、事業承継計画を作成している。

「『オルビス』への両親のこだわりはずっと見てきた。オープンに向けて協力して準備を進めていきたい」と航平氏は語る。