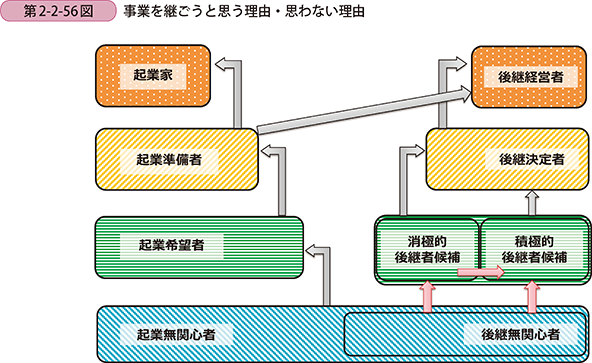

6 事業を継ごうと思う理由・思わない理由

本項では、積極的後継者候補が事業を継ごうと思う理由や、消極的後継者候補が事業を継ぐことに前向きでない理由を見ていくことで、事業承継を決断する上で検討材料になっているものについて分析する。

また、後継決定者が事業を継ごうと思った理由と、事業承継後の事業規模に対する意向との間に、関係性がないかについても見ていく。

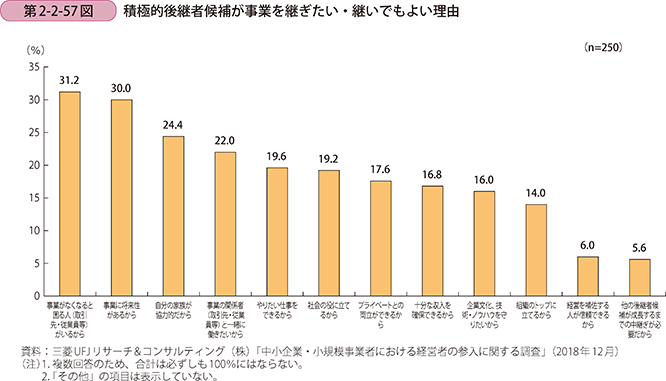

〔1〕積極的後継者候補が事業を継ぎたい・継いでもよい理由

はじめに、積極的後継者候補が事業を継ぎたい・継いでもよい理由を見たものが第2-2-57図である。これを見ると、「事業がなくなると困る人(取引先・従業員等)がいるから」、「事業に将来性があるから」と回答した者が多いことが分かる。

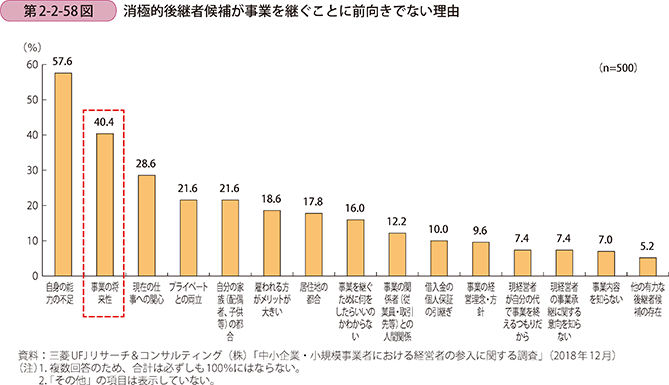

〔2〕消極的後継者候補が事業を継ぐことに前向きでない理由

事業に将来性があるから継ぎたい・継いでもよいと考える積極的後継者候補者が多いことが分かったが、事業に将来性があるが継ぎたくないと考えている者の懸念は何だろうか。

まず、第2-2-58図は消極的後継者候補が事業を継ぐことに前向きでない理由について見たものである。「事業の将来性」は「自身の能力の不足」の次に多い理由になっていることが分かる。

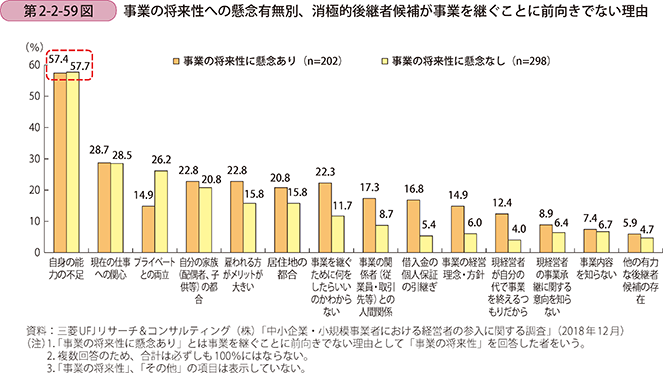

次に、事業を継ぐことに前向きでない理由として、「事業の将来性」と回答した者と回答しなかった者に分けて、「事業の将来性」以外の前向きでない理由を見たものが第2-2-59図である。これを見ると、事業の将来性への懸念の有無にかかわらず、「自身の能力の不足」と回答した者の割合はほとんど変わらない。自身の能力に対する懸念は、事業の将来性とは関係なく継ぐことをためらう最大の障壁であることが分かる。後継者になる可能性のある者には、早めに自身の能力を見極め、継ぐためにはどのような能力を身に着ける必要があるのかを知ることができるようにすることで、事業承継に前向きになる可能性があるといえよう。

〔3〕後継決定者が事業を継ごうと思った理由と事業承継後の事業規模に対する意向との関係

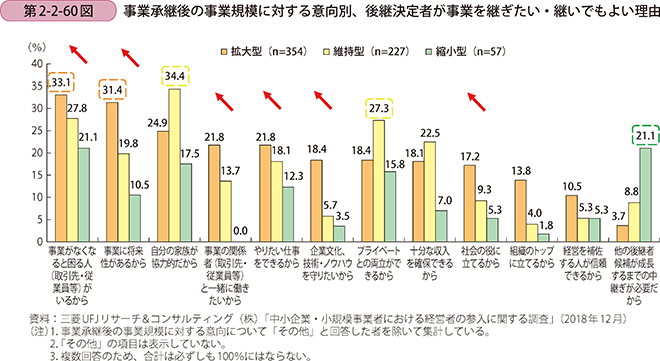

最後に、後継決定者が事業を継ぎたい、継いでもよい理由を見ていくことで、事業承継後の事業規模に対する意向との関係性について分析する(第2-2-60図)。

拡大型では、「事業がなくなると困る人(取引先・従業員等)がいるから」、「事業に将来性があるから」と回答した者が特に多いことが分かる。また、「事業の関係者(取引先・従業員等)と一緒に働きたいから」、「やりたい仕事をできるから」、「企業文化、技術・ノウハウを守りたいから」、「社会の役に立てるから」は、他の意向を持つ者に比べて割合が高く、事業に対して愛着ややりがいを感じている傾向にある。

維持型では、「自分の家族が協力的だから」、「プライベートとの両立ができるから」と回答した者が多いことが分かる。継いだ後も安心して生活を送ることができるかどうかが継いでもよいかの判断材料になっていると考えられる。

縮小型では、「他の後継者候補が成長するまでの中継ぎが必要だから」と回答した者が多いことが分かる。他に継ぐ人が見つからない中でやむを得ず事業を継いだ場合、事業を縮小させても事業継続を優先することがあると考えられる。

事例2-2-5:C氏

「家業を承継しつつ、大企業での業務にも携わり続けた『二足のわらじ』的後継者」

C氏は、不動産の賃貸及び管理を営む関連会社2社(合わせて従業員約20名)の経営者であるが、従前より勤務していた民間の調査研究機関での不動産関連の調査業務にも引き続き携わっている。現在では貸会議室などのビジネスにも取り組んでいる50代半ばの同氏が「二足のわらじ」的な環境に身を置いたのは12年前である。

話合いの結果、当時40代前半だったC氏が高齢の親族から事業を引き継いだ。かねてより監査役的なアドバイス等も行っており、その時点で後継者候補の1人だったが、資産リストラなどが必要な厳しい事業環境下、そのためのリーダーシップの発揮や経営者の若返りなどの社内外の要請等もふまえ承継が実現したものである。

引き継ぐ以上は経営に専念する覚悟で勤務先は辞めるつもりだったが、結果としてパートタイムの契約社員として従前の調査業務にも携わることとなった。当時C氏は大規模プロジェクトのマネジメントを任されており、C氏の突然の離脱は大きな影響が出ると懸念する関係者も多かったことが理由の1つである。兼業的な立ち位置の中で、会社経営もプロジェクト・マネジメントも「考える」「判断する」ことが主な仕事で、フルタイムである必要性は必ずしも高くないことをいかせたと考えている。主業として会社経営を行いつつ、従前の会社でも大規模プロジェクトに携わり、現在までに後進へ引き継げたことは、C氏に安心感と満足感を与えている。

C氏は、二つの仕事の相乗効果も大きいと考えている。調査研究機関で培った不動産に関する理論や分析に関する知見が会社経営に資するのはもちろん、逆に不動産関連業の経営者としてのリアルな体験・視点は、調査研究に際しての視野の広がりや、関連プロジェクトメンバーへの有用なアドバイスとしてもいかされている。その中で、大前提となる専門家倫理や非公開情報の扱い、利益相反などには細心の注意を払うべきと考えている。

いわゆる兼業制度について、C氏は複数の企業から雇われる形態は時間管理等の側面から成立し難いと考える一方、「経営や起業(準備)のための兼業制度は当人、企業ともメリットは存在する。特にゼロからの起業に際してはリスクヘッジの側面も含め起業支援となるし、最終責任をもって判断・行動するという経営者としての経験を社員が身に付けることは、企業にとっても生きてくるだろう」と語る。

コラム2-2-4

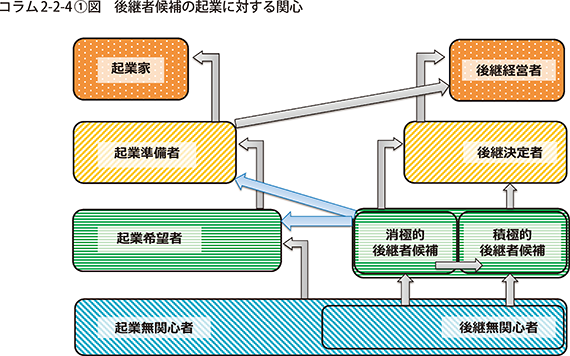

後継者候補の起業に対する関心

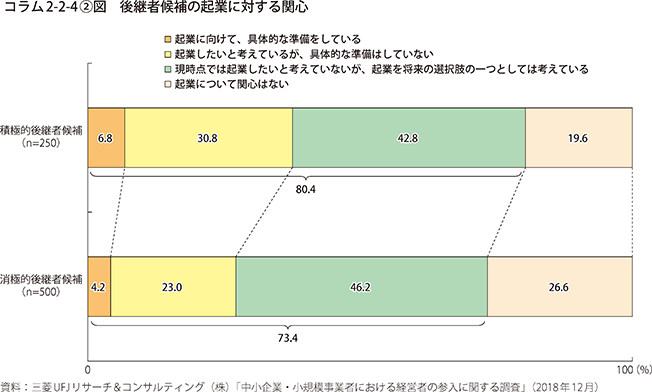

コラム2-2-4〔2〕図は、積極的後継者候補及び消極的後継者候補が自ら起業することに関心を持っているかを見たものである。これによると、起業に関心を持っている割合は、積極的後継者候補で約8割、消極的後継者候補で約7割と非常に高い。起業に挑戦し、経営の経験を積んでから事業を継ぐか検討するという考えや、後継者として新たな事業を始めたいという思いを持つ後継者候補も一定数存在する可能性がある。