4 経営資源の譲受け

起業に当たっては、他者が保有している経営資源を引き継いで起業する方法がある。第1章第3節では、廃業した経営者が開業予定者に経営資源を引き継いだ実績がまだ少ないことが示されたが、ここでは起業準備者に、廃業した企業などを含む他者から経営資源を引き継ぐ意向があるか見ていくことで、そうしたニーズの有無や、それを実現するための方策について検討する24。

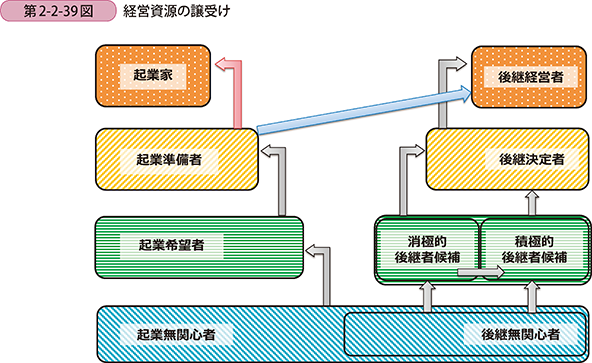

24 また、事業とともに他者の経営資源を引き継ぎ、「後継経営者」として経営者に参入する方法もある。経営資源を引き継いで起業したい起業準備者の中には、こうした意向を合わせ持つ者が含まれている可能性がある。

〔1〕起業家が引き継いだ経営資源、起業準備者が引き継いだ経営資源

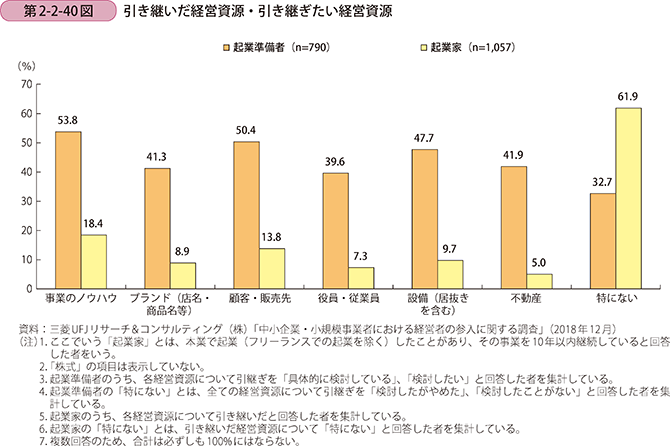

第2-2-40図は、起業家が実際にどのような経営資源を引き継いで起業したか、また、起業準備者がどのような経営資源を引き継いで起業したいかを見たものである。経営資源を引き継がずに起業した起業家は約6割いるものの、経営資源を引き継がずに起業したい起業準備者は約3割にとどまる。

引き継ぎたい経営資源については、「事業のノウハウ」、「顧客・販売先」、「設備(居抜きを含む)」と回答した者の割合が相対的にやや高いことが分かる。

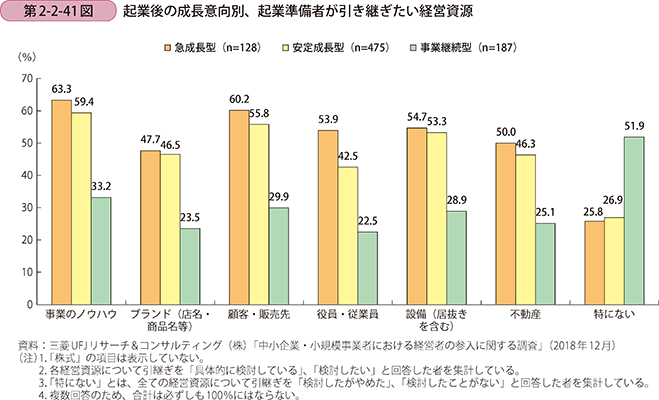

次に、起業準備者の起業後の成長意向別に、経営資源の引継ぎの意向を見たものが、第2-2-41図である。起業後の成長意向が強いほど、経営資源の引継ぎを希望する者の割合が多いことが分かる。経営資源の引継ぎを支援することは、成長意向の強い起業家の支援につながる可能性が高いと考えられる。

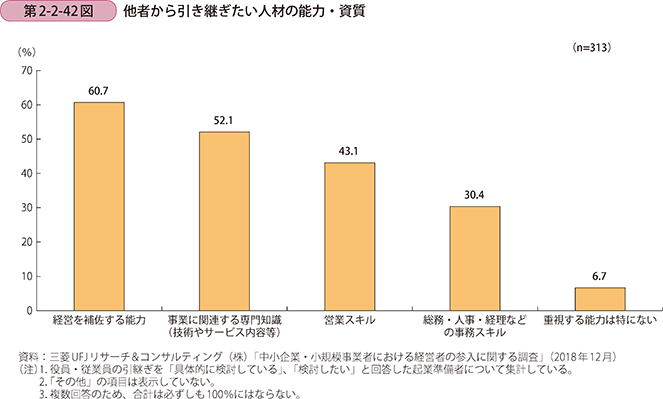

特に、役員・従業員(人材)を引き継ぎたい起業準備者が、人材に求める能力・資質について見たものが第2-2-42図である。これを見ると、「経営を補佐する能力」が最も多く、次いで「事業に関連する専門知識」、「営業スキル」が多いことが分かる。

〔2〕経営資源を引き継ぎたい理由、引き継がない理由

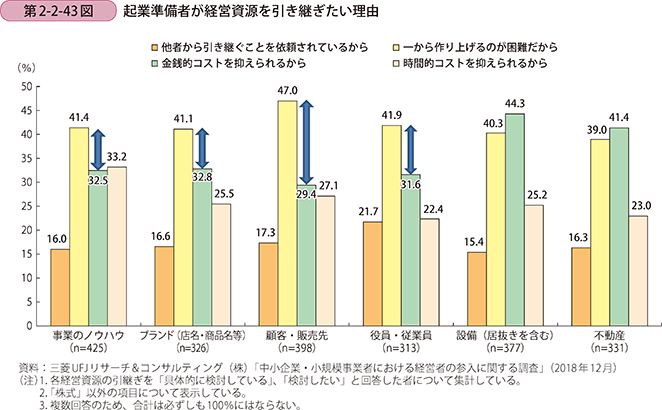

第2-2-43図は、起業準備者が経営資源を引き継ぎたい理由について見たものである。他者から引継ぎを依頼されていなくても、経営資源を引き継ぎたいと考える者が多いことが分かる。また、「設備(居抜きを含む)」、「不動産」では「金銭的コストを抑えられるから」と回答した者の割合が最も高い一方で、「事業のノウハウ」、「ブランド(店名・商品名等)」、「顧客・販売先」、「役員・従業員」では「一から作り上げるのが困難だから」と回答した者の割合の方が高いことが分かる。

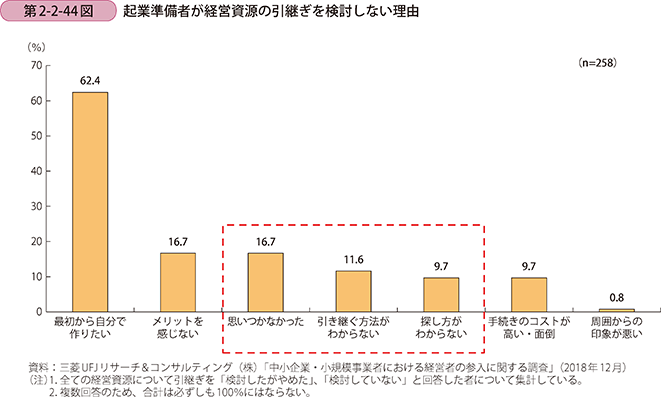

第2-2-44図は、起業準備者が経営資源の引継ぎを検討しない理由について見たものである。「最初から自分で作りたい」が最も多いものの、他方で「思いつかなかった」、「引き継ぐ方法がわからない」、「探し方がわからない」と回答した者が一定数存在する。また第2-2-40図でも見たように、実際に経営資源を引き継いで起業した起業家の方が、経営資源を引き継ぎたい起業準備者より少ないことからも、経営資源を引き継ぐための支援をより充実させれば、引継ぎは拡大する余地があると考えられる。

〔3〕経営資源の引継ぎの相談先

経営資源を引き継ぐ方法や探し方については、支援機関に相談することで解決する可能性があるが、起業準備者は経営資源の引継ぎを相談できる専門家・支援機関としてどこを想定しているのだろうか。

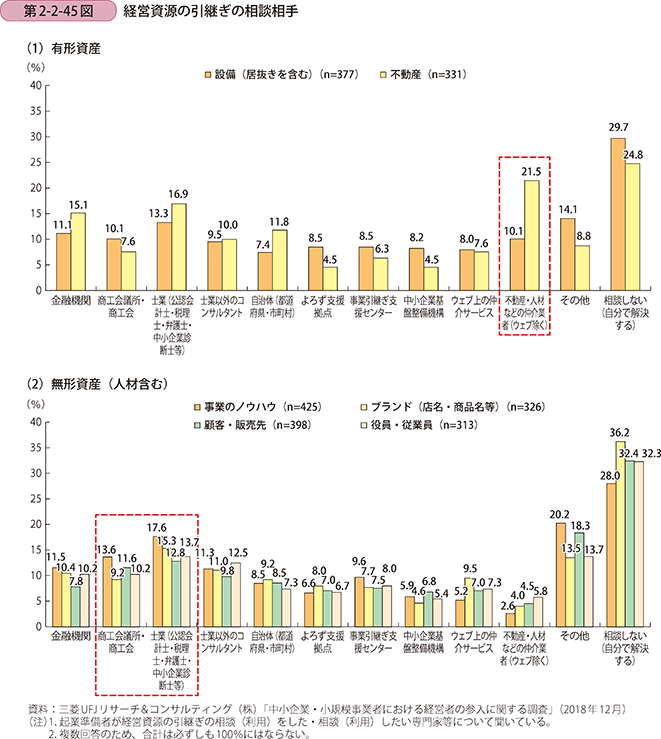

第2-2-45図は経営資源の引継ぎについて相談した又は相談したい専門家・支援機関について見たものである。これを見ると、全ての経営資源について、「相談しない(自分で解決する)」の割合が最も高く、また「その他」の割合も高い。

有形資産では、「相談しない」以外では「不動産・人材などの仲介業者(ウェブ除く)」が多く、民間の事業者に相談すれば引継ぎ先を探せると考えている者が多いと考えられる。

無形資産では、「不動産・人材などの仲介業者(ウェブ除く)」が非常に低いこと、「商工会議所・商工会」、「士業(公認会計士・税理士・弁護士・中小企業診断士等)」が相対的に高いことが分かる。各支援機関が、経営資源の引継ぎへの支援に関する情報を発信していくことも、経営資源の引継ぎの促進につながるものと考えられる。

事例2-2-3:株式会社藤綱合金

「引き継いだ技術と地域の支えをいかしつつ、新たな取組にも挑戦する企業」

大阪府東大阪市の株式会社藤綱合金(従業員3名、資本金200万円)は、銅合金の鋳造を行う企業である。同社は、代表取締役社長の藤綱伸晴氏が、勤めていた高井田の某銅合金鋳造工場(以下、「B社」という。)が廃業した際に、従業員らとともにその経営資源の一部を引き継ぐ形で起業した。

同氏は、ものづくりのまち東大阪市の高井田地区に生まれ、町工場を経営する父の下で育った。一度はレジャー施設で勤務するも、父の紹介で同じ高井田地区で工場を営むB社に就職し、銅合金の鋳造に魅せられるようになった。B社の代表取締役(以下、「B社長」という。)は同業者の廃業が増える中で伝統的な鋳造技術を守り事業を継続していた。また、高井田の防犯支部長を務めたり、東大阪市の弥生町の遺跡から出土した銅鐸を復元して市内全ての中学校に寄贈したりするなど、地域貢献に熱心に取り組む、人望の厚い名物社長であった。

2015年にB社長が急死したことを機に、B社は廃業することになった。藤綱社長はB社の技術が失われることが心残りで、自ら代表となり、同じ思いを持つ同僚たちと銅合金の鋳造会社を起業することを決意した。

起業にあたっては、高井田まちづくり協議会に所属する町工場の経営者からアドバイスを受けた。廃業したB社の工場を買い取るには多額の資金が必要になることが分かったので、藤綱社長の父が所有する工場を改装することで開業費用を抑えたものの、溶解炉の購入や工場の改装のためにまとまった資金が必要であった。商工会議所に事業計画書の作成を支援してもらい、株式会社日本政策金融公庫から融資を受けるとともに、B社長の知人などから寄付を募ることで、必要な資金を確保した。寄付をしてくれた方には返礼品として銅鐸や銅鏡などを提供することで、感謝の意を伝えた。

B社の廃業から約半年後、個人経営藤綱合金を設立した。B社の顧客の一部と技術者、営業担当者を引き継いだため、設立当初から一定の売上を確保できたものの、設備や人員の入れ替わりが影響してニーズに対応できなくなり失った顧客もいた。そこで藤綱社長は、引き継いだ技術だけに甘んじることなく、B社では取り組んでいなかった低コストで高品質な鋳造技術に挑戦することで、新たな顧客の確保につなげようとした。また、地元紙への掲載による知名度向上や地域の信用金庫からの顧客紹介などもあって、地道に売上を伸ばし、今では、起業後に獲得した顧客の売上が約半分に迫ろうとしている。売上の拡大に伴い税理士と相談し、株式会社藤綱合金に法人化した。

藤綱社長は「ゼロからの起業でも、B社の事業をそのまま承継したのでもなく、0.5からの起業と思っている。最近でこそ藤綱合金としての色合いが強くなりつつあるが、起業当初から地域の手厚い支援を得られたのはB社長の人望があったからだと思う。」と語る。B社から引き継いだ技術と、高井田地区の鋳造以外の町工場の技術も組み合わせて、新たな事業展開をしていきたいと意気込む。

事例2-2-4:株式会社ジェニュイン

「商工会議所の支援を受け、知人の焼菓子・生菓子店を引き継ぎ、売上を伸ばし続ける経営者」

長崎県佐世保市の株式会社ジェニュイン(従業員4名、資本金100万円)は、焼菓子・生菓子製造販売を行う企業である。現在は、先代から引き継いだ本店と、2018年10月にオープンした2店舗を運営している。

同社社長の西春菜氏は、友人の父親である先代が作る焼菓子・生菓子の魅力に惚れ込んでパティシエの道を志し、高校卒業後、先代からの勧めで、先代の弟子にあたるパティシエが経営する福岡の菓子店に就職。多忙な日々の中、パティシエの技術を必死に磨き、その中で、「10年以内に独立する」という目標を掲げるようになっていた。

8年間勤めた福岡の菓子店を退職後、パン屋、個人経営の生菓子店を経験。友人の誘いを受けて、単身香港に渡り、新たにオープンするカフェの唯一の菓子職人として、商品開発から製造までを一手に担うようになった。そうしたとき、ジェニュインの先代が引退する決意を固め、後継者が見つからなければ廃業するという話が耳に入った。ジェニュインでの勤務経験も、会社経営の経験もなかったが、「パティシエを志すきっかけになったジェニュインの名前がなくなるのは嫌だ」と考え、自身がジェニュインを引き継ぎたいと申し出た。はじめは先代からも反対されたが、自身の思いを伝え、翌月から引き継ぐことになった。

経営に関する知識がなかったため、佐世保商工会議所の創業相談支援を利用したところ、店舗を引き継ぐ方法や経営のいろはを親身になって教えてくれた。実際に教わるだけでなく、原価管理の徹底や販売価格の見直し、POSレジやフードプリンターなどの設備を株式会社日本政策金融公庫の支援を受けて導入するなどの業務改善を進めた。以前から勤めていた従業員と製造方法の考え方の違いなどで衝突することもあるが、とことん話し合うことで前進してきた。商品ラインナップも先代から引き継いだものをベースとして、盛り付けなどには自分のこだわりを加えている。昔からジェニュインに通ってくれている地元の顧客を大切にしながら、SNSでの情報発信などでジェニュインの魅力を伝えることで新たな顧客層を取り込んでいる。

2018年2月には、従業員に安心して技術を磨いてもらいたいと考え、商工会議所の助言を得ながら法人登記をし、福利厚生も整備している。また、最初にお世話になった福岡のパティシエや地元飲食店を営む同級生に、経営の悩みを相談するようになった。「先代から引き継いだ顧客や従業員、商工会議所、地元の知り合いなど皆に支えられて今がある。これからも人とのつながりを大事にしながら、ジェニュインの名を守っていきたい」と西社長は語る。

コラム2-2-3

サーチファンド

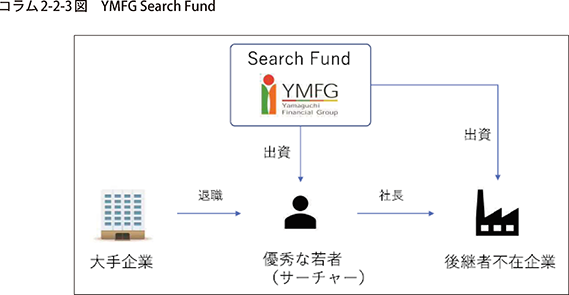

ここでは、起業を希望する者が経営資源を引き継いで経営者になることで、地場企業の事業承継を支援する仕組みの一つとして、「サーチファンド」を紹介する。

【サーチファンド】

サーチファンドとは、企業経営を目指す若者と、次の世代に会社と社員を託したい企業の経営者が、互いの能力、人物や企業の雰囲気を見極めて事業の承継を目指す、米国発祥の事業承継のモデルである。日本でも第三者への事業承継が増える中で、サーチファンドが後継者を探す手段の一つとして注目され始めている。

中小企業庁では、「平成30年度予算事業:中核人材確保スキーム」事業を実施し、7つの仲介支援機関が、中小企業の中核人材確保の支援を行った。仲介支援機関のうちの一つが山口フィナンシャルグループ25(以下、「YMFG」という。)であり、サーチファンドを活用した後継者人材確保の取組も含まれている。

25 山口フィナンシャルグループの子会社である株式会社YMFG ZONE プラニングが当事業に参加している。

以下、サーチファンドの仕組みを利用して地場企業の事業承継を支援しようとしているYMFGについて見ていく。

【YMFGのサーチファンドへの取組】

YMFGは山口県、広島県、福岡県を主要な事業エリアとする金融機関である。YMFGでは、様々な事業承継に関する企業の悩みに対して、後継者の育成支援やコンサルタント会社の紹介、М&Aなどの承継支援に取り組んでいた。

その取組の中で、М&Aとは違い、地場に企業が残る新たな事業承継支援の形を模索し、後継者不在の企業に対して後継者になり得る外部の人材を紹介できるようにしたいと考えたYMFGは、2019年に「YMFG Search Fund」投資事業有限責任組合を設立した。米国のサーチファンドの仕組みを日本向けに構築し直し、導入しようとしているものである。

まず、MBA取得者や大企業勤務経験者など、能力とやる気があり企業経営を志望する若者(以下、「サーチャー」という。)を選定し、YMFGの取引先で後継者を探している企業(以下、「候補企業」という。)とマッチングを行う。サーチャーを後継者にしたいという候補企業が現れた場合、「YMFG Search Fund」が候補企業の株式を引き受け、サーチャーが社長に就任する26。

26 まず、「YMFG Search Fund」の出資により設立した特別目的会社(SPC)の代表取締役にサーチャーが就任。候補企業とのマッチングが成立した場合、SPCが候補企業の株式を引き受ける(コラム2-2-3図はイメージであり、「YMFG Search Fund」が候補企業に直接出資するわけではない)。なお、YMFGは、「YMFG Search Fund」の有限責任組合員(出資者)であり、「YMFG Search Fund」の運営は、無限責任組合員(運営者)が行う。

通常、サーチャーが自身で直接既存の企業の経営者と事業承継に向けた交渉をし、自身の能力を認めてもらい、社長や従業員の信頼を得るのは非常に難しい。この仕組みを利用すれば、取引先である候補企業の事業性を把握しているYMFGが仲介に入るため、円滑な交渉を行うことができる。また、サーチャーは企業の株式を引き受ける資金を「YMFG Search Fund」から提供してもらえるため、資金確保の面でも利点がある。

サーチファンドへの挑戦は始まったばかりだが、このようにふだんから地場企業と密接に関わっている地域の支援機関が、経営資源を次世代の経営者に引き継いでもらう支援を行うことは重要といえよう。