2 起業を目指すきっかけ

ここからは、ステージごとの実態と課題について見ていく。

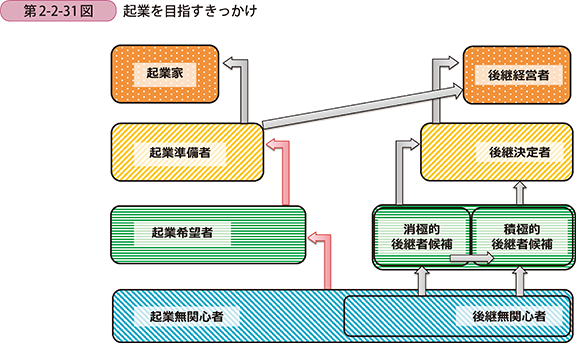

前節では、諸外国と比較して、我が国では起業に無関心な人が多く、起業家を増やしていくには起業無関心者が関心を持つきっかけが重要であることを見た。現在起業に関心を持っている起業準備者や起業希望者は、どのような経験を機に起業に関心を持つようになったのだろうか。本項では、起業準備者及び起業希望者にとって起業の動機付けとなった経験を見ていくことで、起業に関心のない者に関心を持ってもらう方法について検討する。

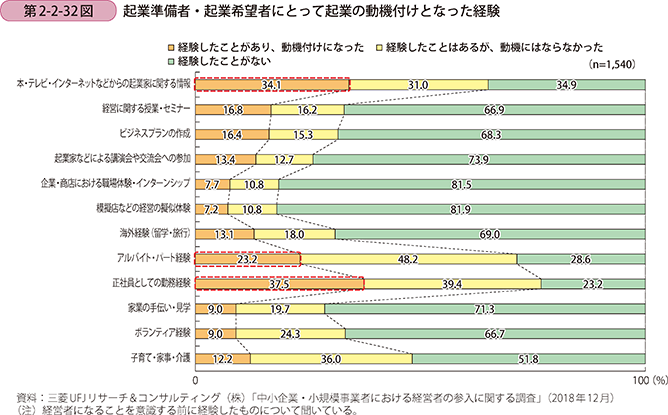

第2-2-32図は、起業準備者及び起業希望者が経営者になることを意識する前に経験し、起業の動機付けになったものを見たものである。これを見ると、「本・テレビ・インターネットなどからの起業家に関する情報」の他に、「正社員としての勤務経験」、「アルバイト・パート経験」がきっかけになったという者の割合が高い。就業経験の中で、何かしら起業に関心を持つきっかけがあった者が多いものと考えられる。

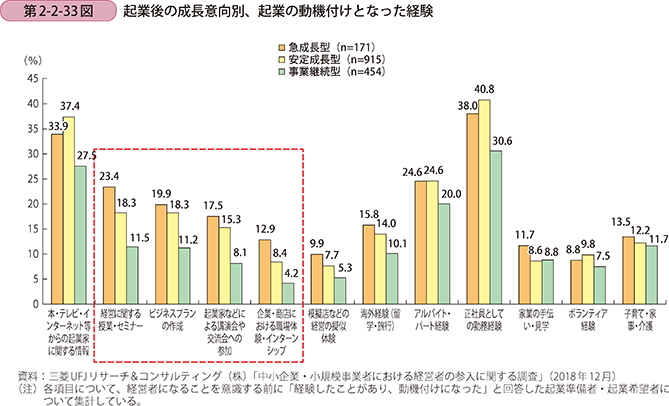

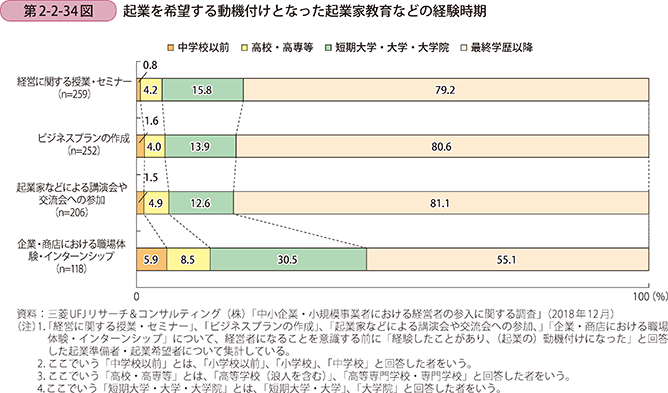

次に、起業準備者及び起業希望者にとって起業の動機付けとなった経験を、起業後の成長意向別に見たものが第2-2-33図である。「経営に関する授業・セミナー」、「ビジネスプランの作成」、「起業家などによる講演会や交流会への参加」、「企業・商店における職場体験・インターンシップ」(以下、「起業家教育など」という。)と回答した者の割合は、成長意向が強いほど高いことが分かる。また、動機付けとなった経験をした時期について見た第2-2-34図によると、多くの者が社会人になってから経験していることが分かる。

以上より、実際の就業経験が起業に関心を持つきっかけになっていること、起業家教育などを体験することは、成長意向の強い起業家が増えることにつながることなどが考えられる。また、学生時代に起業家教育などを経験し動機付けとなった者は多くはなかったが、前節で見たように若い経営者が増えている中、より若い世代に起業に関心を持つきっかけを与えていくことも重要といえよう。

コラム2-2-1

創業支援施策

本コラムでは、我が国における創業支援施策について見ていく。

●【産業競争力強化法における創業支援等事業計画認定制度】

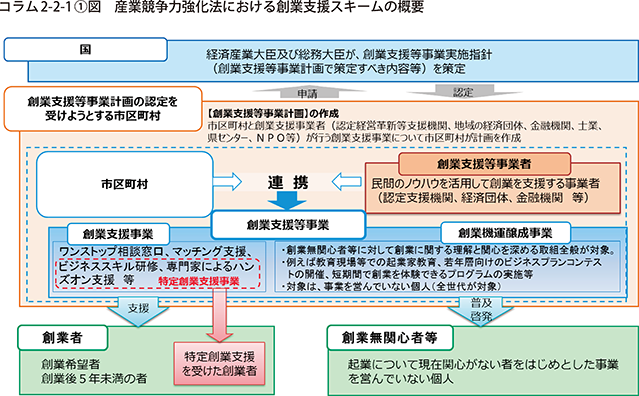

平成26年1月に施行された産業競争力強化法においては、地域における創業を促進させるため、市区町村と民間事業者(地域金融機関、特定非営利活動法人、商工会・商工会議所等)が連携して行う創業支援の取組を支援してきた。平成30年7月には産業競争力強化法改正法を施行し、創業無関心者を対象として創業に関する理解と関心を深める取組(創業機運醸成事業)に対する支援を開始している(コラム2-2-1〔1〕図)。

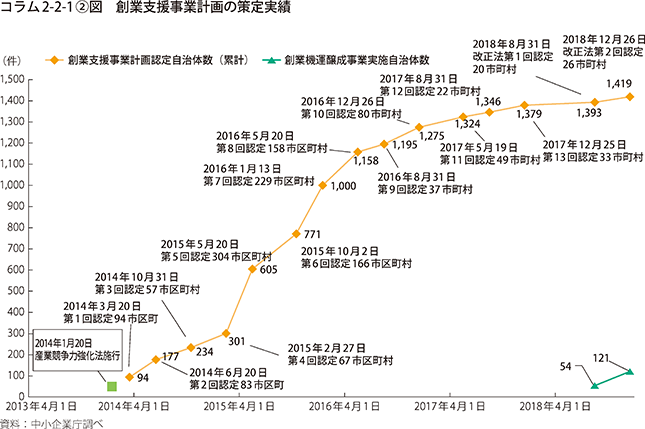

平成30年12月末時点において、全国1,741市区町村のうち、1,418市区町村が創業支援等事業計画の認定を受けている(全自治体における認定取得率は81.4%、人口カバー率97%)。また、平成30年7月の改正法施行後、新たに121市町村(平成30年12月末現在)が創業機運醸成事業を含む創業支援等事業計画の認定を受けている(コラム2-2-1〔2〕図)。

●【創業支援等事業者補助金】(創業支援等事業者向けの補助金)

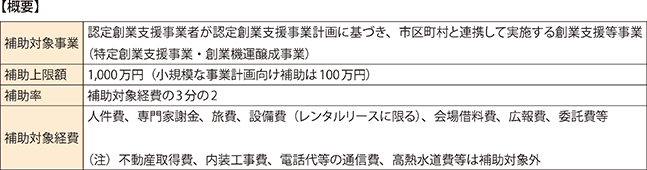

産業競争力強化法に基づき、国からの認定を受けた市区町村の創業支援等事業計画に従って、市区町村と連携して民間の支援事業者等が行う創業支援等(創業支援事業、創業機運醸成事業)の取組に要する経費の一部の補助を行っている。

●【起業家教育事業】

日本は創業を希望する者が諸外国と比べて少ないことが指摘されている。開業率の上昇につなげるべく、起業家教育を通じて早期に創業に対する理解と関心を深め、創業希望者の増加を図ることが重要である。

中小企業庁が行う起業家教育事業は、主に若年層(高校生)に対して、地域課題の探索、企業の現場視察、ビジネスアイデアの具体化、ビジネスプランの発表など創業の一連の流れの疑似体験をプログラム化しており、平成30年度、全国10か所でモデル事業として実施した。平成31年度はモデル事業から得られた知見をカリキュラム化する予定としており、今後教育現場での普及を図っていく。

●【潜在的創業者掘り起こし事業】

創業時に必要な財務・税務等の基本的知識の習得やビジネスプランの作成支援など、国が定めた一定水準のカリキュラムを実施する創業スクールを国が認定している。さらに、創業の意義を全国的に広めることを目的として、全国各地で行われているビジネスプランコンテストや認定創業スクールが推薦するビジネスプランを対象として、その中から特に優れたビジネスプランを表彰する全国的なビジネスプランコンテスト(全国創業スクール選手権)を開催している。

コラム2-2-2

「高校生ビジネスプラン・グランプリ」をきっかけとした起業家教育

(株)日本政策金融公庫(以下、「公庫」という。)では、次世代を担う若者の創業マインドの向上を目的として、全国の高校生を対象とするビジネスプランコンテスト「高校生ビジネスプラン・グランプリ」を平成25年度から毎年開催している。

さらに、地域によっては本グランプリがきっかけとなり、公庫と自治体や高校が連携し、地域ごとのビジネスプラン発表会を開催したり、起業体験の取組を行ったりするなど、創業機運を醸成するための取組が始まっている。以下、具体化した取組の一例を見ていく。

【起業体験プロジェクトの事例】

私立聖学院高等学校(東京都)の高校生は、校舎の屋上で育てた蜜蜂から採取した「生はちみつ」を活用して地域を活性化させることを目指していた。

公庫東京創業支援センター23は、同校の本グランプリへの参加を機に、高校生自身が「生はちみつ」を用いたメニューを提供するカフェを期間限定で営業することを提案した。同校だけでは、関心はあってもビジネスプランを具体化することができなかったが、同センターの提案が後押しになり、高校生によるカフェの起業体験を実現した。2018年8月に、「生はちみつ」を使ったクレープやトーストを主力メニューとした高校生による「俺たちのハニーカフェ」が誕生した。

23 公庫では、「創業支援センター」を全国15か所に設置し、創業支援機関との連携や各種セミナーの開催などの創業支援に加え、高校生ビジネスプラン・グランプリを通じて、若者に起業の魅力を発信する取組も行っている。

同センターは、事前にカフェの営業に必要な知識を学ぶための講座を開催した。店舗コンセプトやメニューの作り方、収支の計算、集客方法などについて教える専門的な講座であった。カフェのオープンに当たっては、材料仕入れなどのために資金調達が必要だったため、クラウドファンディングを紹介し、同センターが手続面もサポートした。高校生はハニーカフェの魅力に共感し、応援してもらうためには何が必要か整理するのに苦労していたが、結果として10万円超の資金調達に成功するとともに、クラウドファンディングによる宣伝効果も手伝って、カフェには2日間で131名が来店し、盛況のうちに終わった。

参加した高校生は、「自ら考案したメニューに対し、お客さまからダイレクトな反応を受けることができ、達成感を味わえた。」、「自分たちの給料を計算すると、実際の店舗で利益を出し続けるのは容易ではない。」など、ビジネスの醍醐味や厳しさを実感していた。

このように同センターでは、ビジネスプランコンテストの開催に加え、より実践的な起業体験の場を設けることで若者の創業マインド醸成に向け尽力している。

事例2-2-1:株式会社タイミー

「学生時代から起業家教育などで経験を積み、若くして起業に成功した経営者」

東京都文京区の株式会社タイミー(従業員30名、資本金1億7,335万1,400円)は、ウェブ上のマッチングサービス「Taimee.」を運営する2017年に設立されたサービス業者である。「今ヒマな時間に働きたい」ユーザーと「今人手が足りない」企業(飲食店など)をマッチングするサービスで、採用面接が不要な点を特徴とする。アプリダウンロード数は約5.5万件、導入事業所数は約700か所に上る(2019年3月時点)。

同社社長の小川嶺氏は、高校時代、学校行事などでイベントを企画したりアイデアを考えたりすることが好きで、自らのアイデアがどれくらい世間に通用するのか試したくなり、株式会社日本政策金融公庫が開催している「高校生ビジネスプラン・グランプリ」に参加した。応募は軽い気持ちだったが、思い付いたアイデアを事業性のあるビジネスモデルにまで具体化させるのは難しく、思い通りの結果は得られなかった。この悔しさと得られた学びを基に、その後は実現性や事業性のあるビジネスモデルを考えることに没頭するようになった。

大学在学中はベンチャー企業へのインターンに繰り返し参加し、現場感覚や起業に必要な知識を学んだ。アイデアを具体化してからは、ベンチャーキャピタル(以下、「VC」という。)に何度も足を運んだ。出資交渉は難航したが、交渉中に受けたアドバイスは起業のためのスキルの向上に役立った。他方、VCからのアドバイスを基にビジネスモデルをブラッシュアップし、出資を得られる段階まで進んだこともあったが、ブラッシュアップの過程で自身のやりたい事業ではなくなってしまい、起業を断念したこともあった。事業性だけでなく自身の納得感も得られるビジネスモデルになるまで試行錯誤を繰り返した。

在学期間が残り限られた中でついに思い付いたのが、同社が現在展開している人材シェアサービスだった。これまでの経験から、このアイデアなら成功できるという自信もあり、起業に向けて具体的に準備を進めた。事業性を確かめるための市場調査のノウハウも既に身に着けていたほか、VCとの交渉にも慣れていたため、資金調達も順調に進み、2018年8月、「Taimee.」のサービスを開始するに至った。事業は順調に拡大しており、2019年には大型の資金調達にも成功した。当初は渋谷区限定で開始したサービスだったが、既に全国展開も視野に入れている。

「事業を軌道に乗せることができたのは、早くからビジネスを考える面白さに気付き、挫折を含めて多くの経験を積んできたからだと思う。起業に少しでも関心のある人は、まずは挑戦してみるという姿勢を大事にして欲しい。」と小川社長は語る。

事例2-2-2:特定非営利活動法人アスヘノキボウ

「中小企業の経営幹部になることで、経営者としての適性を確かめる機会を若者に提供する起業支援団体」

宮城県女川町の特定非営利活動法人アスヘノキボウ(従業員3名)は、2013年に設立された起業支援団体である。もともと、代表理事の小松洋介氏が、東日本大震災で被災した女川町を中心に復興に向けたまちづくりや事業再建などを支援するために設立した団体で、その後、起業支援や人材育成のサポートも行うようになった。また、女川町からの委託事業として、女川町での起業をサポートする「創業本気プログラム」なども実施している。

事業を展開する中で、課題として認識したのは地方の中小企業の人材不足であった。中小企業の経営者は1人で様々な業務を担っており、事業拡大や新規事業になかなか集中できないため、「右腕となる人材が欲しい」という相談を受けることが多かった。他方で、将来的に起業したい、自分という個人の力で道を切り開ける人間になりたい、と考える優秀な学生は多いものの、「就業経験がないと起業が不安」という理由でそのほとんどが都心の大企業に就職してしまうことに疑問を感じていたという。

そこで2018年に、地方の中小企業と起業家志望の学生をつなぐマッチングプラットフォーム「Venture For Japan」を立ち上げた。これは成長や拡大を目指す地方の中小企業・スタートアップに対し、主に新卒や第二新卒に当たる若者を経営者の右腕として紹介するプログラムである。若者は2年間限定で社長の右腕として働くことで、経営者としての視点や経営スキルが習得できる一方、中小企業・スタートアップは上昇志向のある都市部の若者の新しい視点を経営に取り込むことができる。

小松代表理事は「給与をもらいながら座学だけではなく、経営の実践の場で経営について学べ、なおかつ経営者から事業プランへの意見をもらったり、起業家や同じ志を持つ若者とのネットワークを作ったりできるということが応募動機になっている」と語る。

地方の中小企業で経験を積む最大のメリットは、就職1年目から経営から現場まで全ての事業活動に関われることにある。学生は2年間の経験を基に自身の経営への適性を確認後、「起業する」、「企業に残る」、「転職する」などの選択肢から進路が選べる上、起業する場合は投資家とのマッチングの機会が提供されることが大きな魅力となっている。

中小企業・スタートアップの経営者の右腕として働いて、起業に必要なスキルやマインドを習得してから起業することを「ステップアップ起業」と名付け、「こうしたキャリア形成が一般化するよう尽力したい」と小松代表理事は語る。将来的には、地方で働くことがキャリアの一つとして当たり前になるよう、こうした取組を女川町以外の地域に広げて事業を開始している。