第3節 企業を取り巻く労働環境について

ここまで、我が国の中小企業が直面している人手不足の状況を見たところで、求人に大きな影響を及ぼす雇用環境の現状について見ていく。

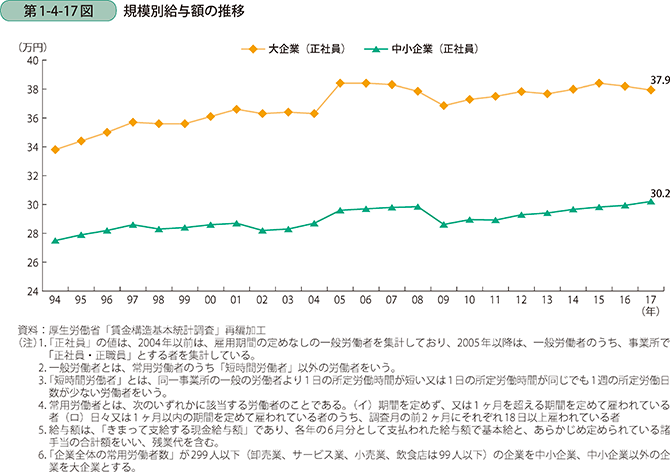

前掲の第1-4-12図において前職・現職の従業者規模別の入職理由の割合について確認したが、大企業に比べ中小企業へは収入面に期待して転職する割合はあまり高くなかった。ここで企業規模別の給与額の推移について見てみると、中小企業の給与額は2010年以降徐々に上昇し続けているものの、大企業の給与水準との格差は埋まらずに推移しており、大企業の水準に近づけることが人手不足解消の一つの鍵といえる(第1-4-17図)。

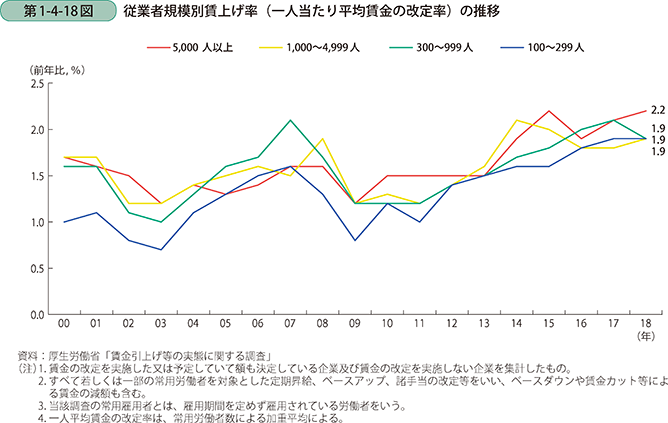

給与額の推移に関連し、従業者規模別に賃上げ率の推移についても確認する(第1-4-18図)。足下の20年間について見ると、299人以下の企業の賃上げ率は、2010年頃から上昇傾向にはあるものの、それ以上の規模の企業の賃上げ率を概ね下回っており、従業者規模による格差は拡大しているといえる。

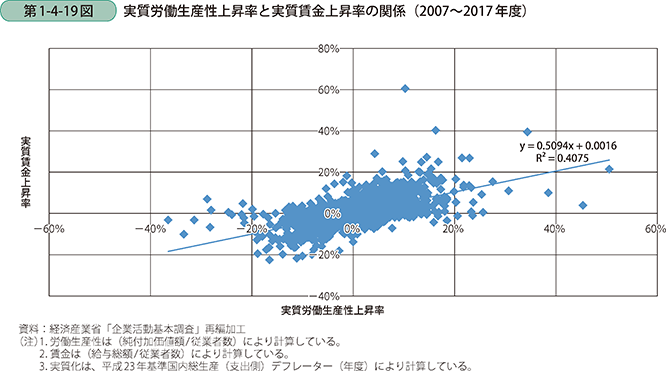

ここまで中小企業の賃金が伸び悩んでいる状況を確認したところで、「企業活動基本調査」を用いて我が国における実質労働生産性上昇率と実質賃金上昇率の関係性について見ていく。第1-4-19図を見ると、両者には正の相関があり、実質労働生産性上昇率が高まると実質賃金上昇率も高まることが分かる。

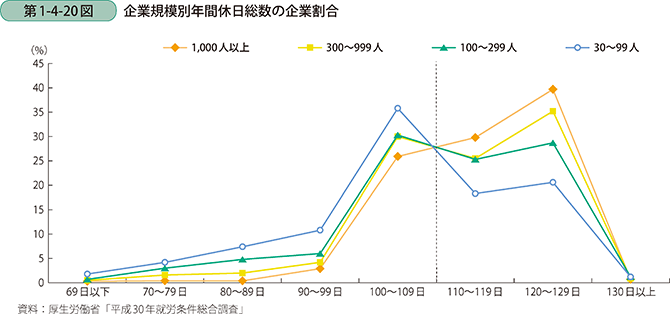

賃金に続き、休暇取得の状況について見ていく。まずは、従業者規模別の年間休日総数の企業割合について確認する(第1-4-20図)。これを見ると、年間休日総数が109日までの場合、どの日数においても従業者規模が小さな順に取得割合が高くなっていることが分かる。これとは逆に、年間休日総数が110日を超えると従業者規模の大きな順に取得割合が高くなっており、規模の小さな企業ほど有給休暇等の取得が進んでいないと考えられる。

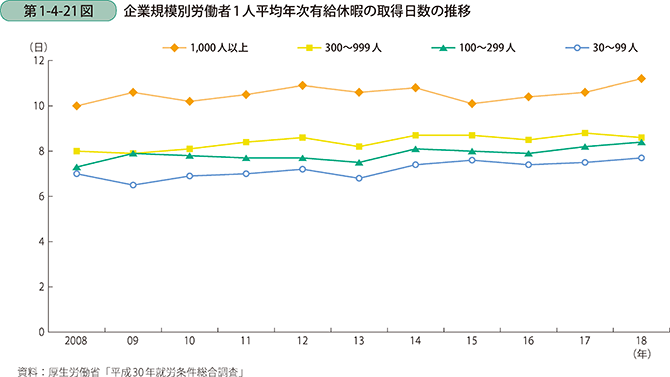

続いて、企業規模別に労働者1人当たり平均年次有給休暇の取得日数の推移について確認する(第1-4-21図)。直近10年について推移を見てみると、従業者規模1,000人以上の企業が足下でやや強含みで推移しているほか、999人以下の企業については取得日数が少ないまま横ばいで推移しており、規模の小さい企業ほど有休取得が進んでいないことが考えられる。

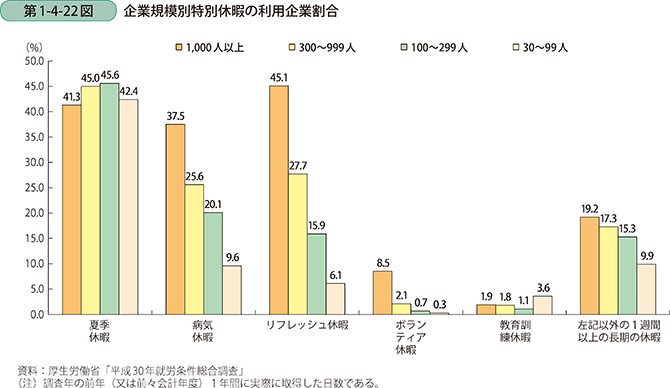

最後に、企業規模別に特別休暇の利用企業割合ついて見ていく(第1-4-22図)。これを見ると、夏季休暇については従業者規模間における差異は比較的小さいが、病気休暇、リフレッシュ休暇、ボランティア休暇においては従業者規模間における差異が顕著であり、中小企業にはまだ改善の余地があると言える。