第2節 中小企業の労働生産性の現状

これまで、我が国経済の緩やかな回復基調を背景に全体の雇用環境は改善しているものの、中小企業を取り巻く雇用環境として、大卒予定者や転職者の大企業志向の高まり等により、人手不足が深刻化している状況を確認した。加えて、将来的に人口減少が見込まれる中、我が国経済の更なる経済成長のためには、359万者のうち99.7%を占める中小企業が労働生産性を高めることが重要となってくる。

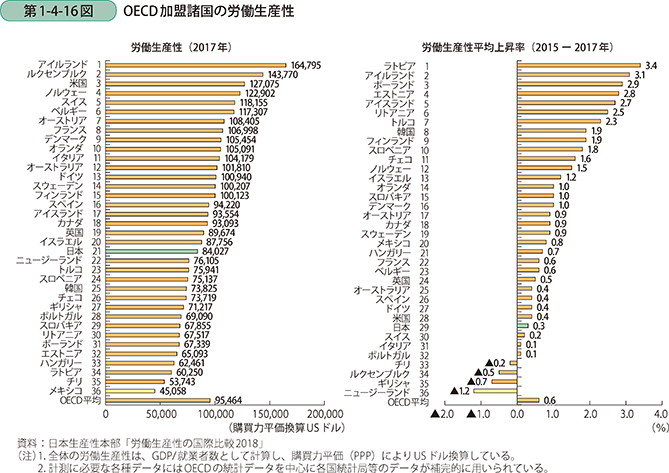

最初に、大企業との比較をしつつ、中小企業の労働生産性の現状について概観する(第1-4-13図)。大企業について見ると、リーマン・ショック後に一度落ち込んでいるものの、その後は一貫して緩やかな上昇傾向にある。一方で中小企業について見ると、大きな落ち込みは無いものの長らく横ばい傾向が続いており、足下では大企業との差は徐々に拡大していることが分かる。

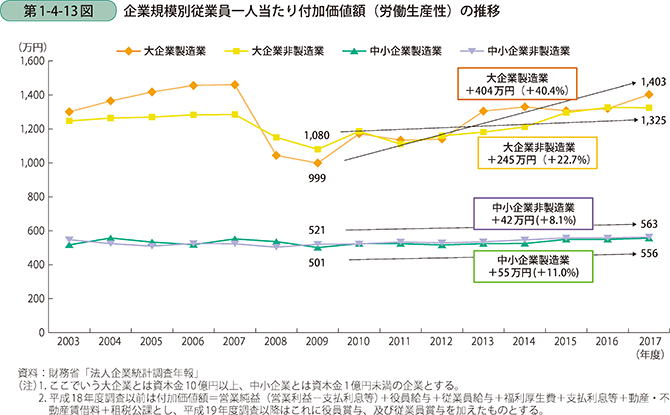

また、中小企業の労働生産性について業種別に分解して見ると、建設業や卸売業では緩やかな上昇傾向にあるのに対し、製造業、小売業、サービス業では横ばいに推移していることが分かる(第1-4-14図)。大企業との差を埋めるためには、既に上昇傾向にある業種の更なる進展を支援するとともに、伸び悩んでいる業種を上昇傾向に転換させる施策を講じることが必要である。

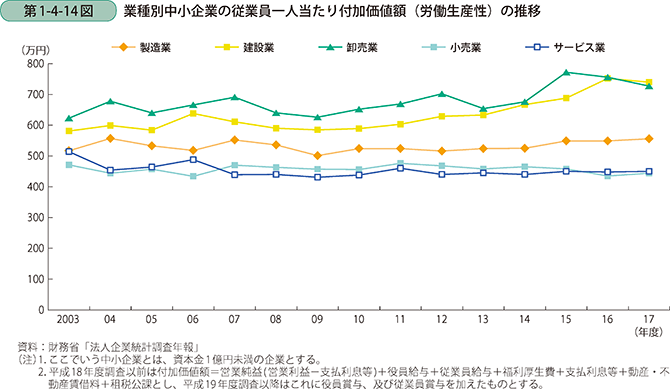

次に、2016年から2017年にかけての労働生産性上昇率の内訳について、業種別、規模別に確認する(第1-4-15図)。まず製造業について、従業者を増やしたことによる従業者要因の下げ幅は大企業と中小企業との間で差は生じていないが、付加価値額を伸ばしたことによる付加価値要因についてはおよそ3倍の差が生じている。非製造業について見ると、中小非製造業は付加価値要因も従業者要因も大企業の約半分の水準ではあるものの、付加価値要因が従業者要因を上回り、総じて見ると労働生産性はわずかに上昇していることが分かる。

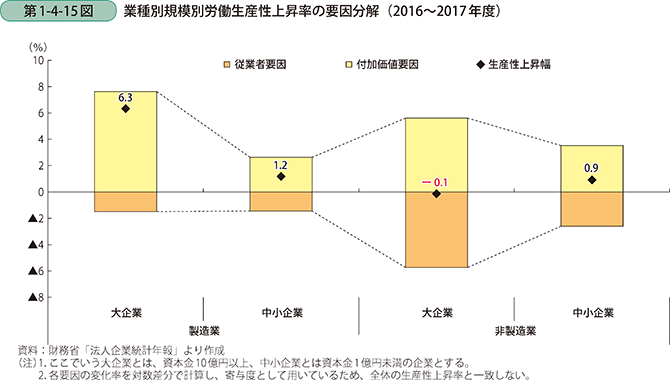

続いて、我が国の労働生産性及び労働生産性上昇率について、OECD諸国と比べつつその水準を確認する(第1-4-16図)。まず労働生産性については、去年と変わらずOECD加盟諸国36か国中21位であり、首位のアイルランドのおよそ半分程度の水準である。また、労働生産性上昇率については36か国中29位と低い水準となっている。