第4章 人手不足の状況

昨今、少子高齢化を背景として人口が減少傾向にあることに加え、生産年齢人口が減少していることにより、人手不足が深刻になりつつある。

今後更なる人口減少が続き、人手不足がますます深刻になることが見込まれる中、我が国経済の成長のためには中小企業が労働生産性を高め、稼ぐ力を強化していくことが不可欠である。

本章では、人手不足の実態を確認するとともに、我が国の労働生産性の現状を把握し、また人手不足の状況下での雇用確保の在り方について概観する。

第1節 深刻化する人手不足の現状

はじめに、我が国の人口の推移と年齢別構成比について確認する(第1-4-1図)。我が国の人口は2008年をピークに、2011年以降は減少が続いており、将来的にも減少が続く見込みとなっている。内訳について見ると、64歳以下の生産年齢人口が減少傾向にある一方、75歳以上の高齢者人口の割合が増加し続けていくことが分かる。

就業率について見ると、1992年をピークに減少傾向にあったが、2012年を底にそれ以降は毎年上昇し続けている(第1-4-2図)。就業者数も2013年から6年連続で増加しており、足下の2018年に統計開始以降で最高水準を記録している。

これを性別及び年齢ごとに確認する(第1-4-3図)。まず男女別に見ると、M字カーブの谷の部分である、女性の25~44歳の年齢層で、また、年齢別に見ると特に60~69歳の高齢者の中でも比較的若い層で労働参加が進んでいることが分かる。

次に、求人倍率と完全失業率の推移について確認していく(第1-4-4図)。有効求人倍率及び新規求人倍率について見ると、リーマン・ショック以降緩やかに上昇し続けており、有効求人倍率は、足下では約45年ぶりの高水準、新規求人倍率は過去最高水準で推移している。完全失業率については、リーマン・ショック以降ほぼ一貫して減少傾向が続き、足下では約26年ぶりの低水準となった。

求人倍率の高まりに関連し、以下では事業所の従業者規模別の求人動向を見ていく。事業所の従業者規模別の求人数の推移について見ると、500人以上の事業所についてはほぼ横ばい、30~99人、100~499人の事業所については緩やかな上昇傾向に留まっているのに対し、29人以下の事業所に係る求人数については2009年以降、30人以上の規模の大きな事業所に係る求人数と比較して大幅に増加していることが分かる。(第1-4-5図)。

続いて、従業者規模別の雇用者数の推移についても確認する(第1-4-6図)。従業者規模が30~99人の事業所については横ばい、100~499人の事業所については強含みで推移している。500人以上の事業所の場合、右肩上がりで年々雇用者数を増加させている一方、29人以下の事業所は右肩下がりで推移しており、従業者規模の小さい事業所ほど新たな雇用の確保が難しいと考えられる。

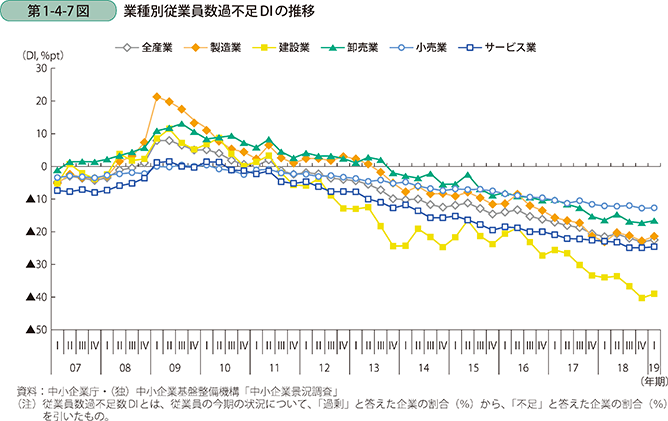

ここまで年齢別人口の推移や雇用の現状についてマクロ的な視点から確認してきたが、続いては中小企業の人手不足感について見ていく。景況調査を用いて中小企業の人手不足感を業種別に確認すると、2013年第4四半期以降、全ての業種で人手が足りていないと答えた企業の割合が優勢となり、その後も年々人手不足感が強まり続けている状況にある(第1-4-7図)。特に建設業やサービス業といった労働集約的な業種で人手不足感が顕著に表れていることが分かる。

続いては、UV分析と呼ばれる手法を用い、完全失業率を均衡失業率と需要不足失業率の2つに分解し、構造的な要因による失業と景気変動に伴う失業に分解する。

足下について見ると、需要不足失業率がマイナスとなっており、企業が人手不足の状況にあるといえる(第1-4-8図)。このような状況では、失業は主に職探しや再就職に時間が掛かることによる摩擦的失業や、求人と求職の条件が一致しないことによって生じる構造的失業で占められていると考えられる。

続いて、職業別、企業規模別の雇用のミスマッチの状況を確認する。

職業別求人倍率を2016、2017、2018年の3か年で比較すると、管理的職業以外のどの職業についても求人倍率は増加しており、全体的に人手不足感が強まっていることが分かる(第1-4-9図)。ただし、職業毎に人手不足の程度に差異があり、最も求人倍率の高い保安の職業の求人倍率が2018年時点で7.8倍である一方、事務的職業については0.5倍と1倍を下回っているなど、職業間で人手不足の程度にばらつきが生じている。

次に、従業者規模別に大卒予定者の求人数及び就職希望者数の推移を見ていく。まず就業者数299人以下の企業について見ると、大卒予定者の求人数は足下では2015年卒から5年連続で増加している一方、就職希望者について見ると2017年卒から減少傾向にあり、求人倍率は足下の2019年では9.9倍になり、2018年卒の6.4倍から大きく増加していることが分かる(第1-4-10図〔1〕)。

一方、従業者300人以上の企業について見ると、2016年卒までは求人数が増加し希望者が減少していたことで求人倍率も上昇傾向にあったが、2017年卒以降について見ると求人数の増加傾向は変わらないものの、求職者数がそれを上回る増加傾向に転じたため、2019年卒の求人倍率は0.9倍となり1倍を下回る結果となった(第1-4-10図〔2〕)。

続いて、前職の従業者規模別に見た、現職の企業規模別転職者数の推移について見ていく(第1-4-11図)。従業者数1~299人の企業を中小企業、300人以上の企業を大企業として、まず前職が中小企業だった場合について確認すると、現職の従業者規模が5~299人の企業への転職者数がほぼ横ばいで推移している一方、従業者300人以上の企業への転職者数は増加傾向にある。次に前職が大企業だった場合、こちらも現職の従業者規模が5~299人の企業への転職者数はほぼ横ばいだが、従業者300人以上の企業への転職者数は増加傾向にあり、総じて見ると中小企業が転職先として選ばれにくい傾向にあることが考えられる。

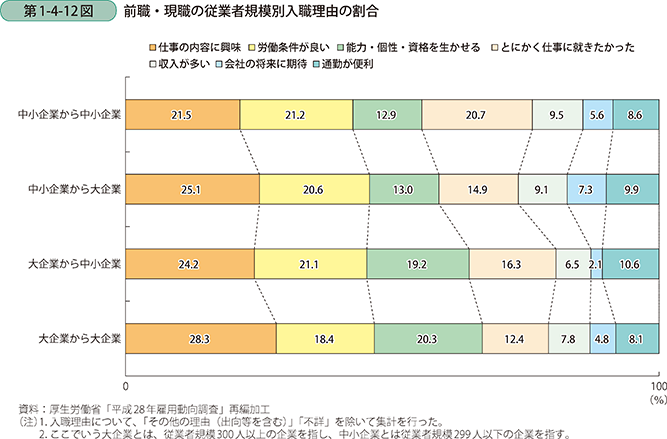

上記では前職の従業者規模別に見た現職の規模の企業への転職者数の推移を確認したが、次に大企業、中小企業への入職者それぞれの入職理由について、前職・現職の規模別に確認する(第1-4-12図)。まず大企業から中小企業への入職理由として、中小企業から転職する場合よりも「能力・個性・資格を生かせる」と答えた者の割合が高いことが分かる。また、「労働条件が良い」点では中小企業に入職する場合が大企業に入職する場合よりも上回っており、働きやすさを求めて中小企業へ転職する人が多いことが考えられる。