平成27年度地域商業自立促進事業モデル事例集 全国商店街の挑戦

事業の経緯

市役所・商工会議所との連携で地域活性化の起爆剤となる事業を計画

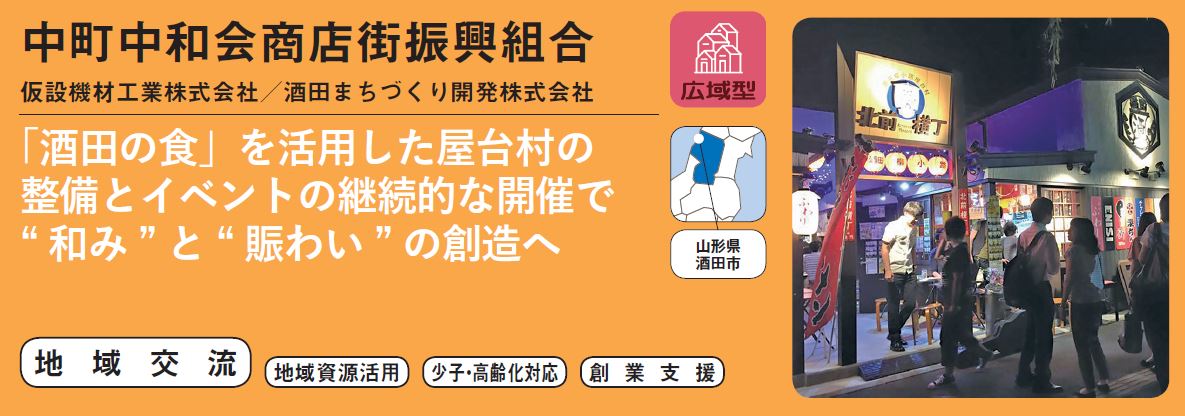

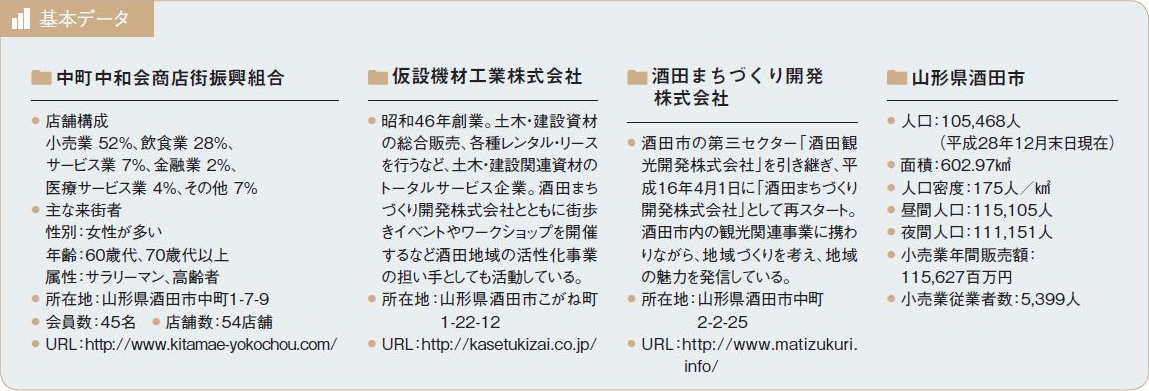

中町中和会商店街の街区内には百貨店や総合病院、銀行などが立地しており、古くから市の中心として賑わいを見せてきた。特に慶長14年(1609年)から一度も休むことなく毎年続いている「酒田まつり」では商店街区も会場となり多数の人が訪れ大いに賑わうが、近年は人口減少や郊外型大型店舗の出店などの影響で、平常時の商店街の来街者数や売上高は減少し続けていた。

このような状況を踏まえ、商店街は平成23年に「酒田・ド真ん中“和み”と“賑わい”創造計画」を掲げた商店街活性化事業計画の法認定を受けると、「もしぇの中町・行ぎでの中町」事業として月1回程度のイベント開催、「買いでの中町・知りでの中町」事業として買い物マップの作成などを実施してきた(いずれも酒田地方の方言で「もしぇの」は「おもしろいね」、「行ぎでの」は「行きたいね」、「買いでの」は「買いたいね」、「知りでの」は「知りたいね」という意味)。平成23年4月には中心市街地活性化のための各種支援をワンストップで実施していくことを目的にした中心市街地まちづくり推進センター(以下、「まちづくり

センター」)が市役所と商工会議所の共同で設立されており、当時の状況について、中町中和会商店街振興組合理事長脇屋直紀氏は「事業計画を練るには事前の調査が必要ですが、まちづくりセンターからデータの提供や指導を受けることができるようになり、新たな事業を開始する体制が整いました」と語る。

商店街は次の目指すべき姿の要件として「人が住む街」「身の回りの生活用品の買い物ができる街」「人にやさしい街」の3つを掲げたが、歩行者通行量や売上高が十分回復するまでには至らず、活性化の起爆剤となるような「来街者が求める商品やサービスを提供できる魅力ある個店づくり」と「子どもから高齢者までが楽しく交流できる“和みの場”づくり」を模索していくこととなった。

事業の展開

青森県への視察で確信した屋台村の必要性イベント事業との両輪で街に人を呼び込む

・屋台村「北前横丁」の整備

ニーズ調査から地域住民からも観光客からも「食」に関する要望が多いことが判明したため、酒田の食文化や地元食材を活用した取組が地域の活性化につながるのではないかと考えた。

そこで、事業実施場所として選んだのは酒田市のど真ん中、商店街のメイン通りである柳小路の角地にあった空き店舗だ。平成12年頃に薬局が廃業して以来管理がされておらず、廃墟同然の佇まいは商店街に長らく暗い影を落としていた。酒田まちづくり開発株式会社の代表取締役として地域の活性化に取り組んでいた西村修氏(仮設機材工業株式会社の代表取締役でもある)は、酒田に活気を取り戻すためには市の中心にあるこの地の活用が必要不可欠だと考え、平成17年に青森県八戸市の屋台村「みろく横丁」への視察を実施。そこで目の当たりにした活気と賑わいに驚嘆し、酒田にも屋台村が必要だと確信した。

「『みろく横丁』の代表者から1店舗当たりの広さは3.3坪程度という狭さであることや、立地場所が袋小路にならないことがポイントだと伺い、この土地は屋台村をつくるのに適しているんだなと感じました」(西村氏)

アドバイスを受け、敷地面積約77坪の土地に1店舗当たり約3.2坪の屋台を10軒と約5.6坪の共用トイレを整備。昭和の懐かしさと平成の新たな屋台村のイメージを融合させて、若者から高齢者まで幅広い世代の人がふれあえる地域交流の場を創造した。「北前横丁」という名称は、かつて船運で栄えた港町酒田の「北前船」から取ったものだ。

屋台には、地元食材を活用した炭火焼き店をはじめ、串揚げや中華、おでん、焼き鳥など多種多様な9店舗が出店。残る1店舗は創業を目指す人などが1日単位で出店できるチャレンジ屋台としており、広告などを通じて出店者を募集したところ、地元の有名な寿司店やレストランが出店したほか、飲食店だけでなく地元の酒蔵が直接出店するなど、酒田の食のPRの場として様々な形で活用されている。屋台という業態のため個人客が多く、偶然隣り合った人同士で会話を楽しみながら盛り上がる姿が見られるなど、単なる飲食店としてではなくコミュニケーションの場として連日賑わっている。

・月1回のペースで開催する地域交流イベント

一方で、商店街は従来から取り組んできたイベント事業を「もしぇの・行ぎでの・買いでの・知りでの中町」として継続的に実施している。

「人と人のふれあいの場をつくるのも商店街の役割です。自動車を利用する人にとって便利な街を目指しても、郊外型大型店舗に勝てるはずはありません。イベントを定期的に行うことで、人が賑わい、『和み』が実感できるような商店街となることを目指します」(脇屋氏)

クラフト作家の作品の展示即売会「中町クラフト市」、地場産品などの販売を行う「中町バイさかた市」、病院と連携し実施した無料健康チェック「健康まつりin中町」、警察署と連携した「安全・安心中町モーターショー」など、老若男女問わず参加できるイベントをおおよそ月1回のペースで順に開催。地元の小学校と連携し総合学習の一環として実施した「子ども商店街」では、商店街内の駐車場に模擬商店を設置し、小学生が店主となって商品を実際に販売。各店舗の店主が講師となり開店準備や小売の仕組みを教えることで、子どもたちが商店街に関心を寄せるきっかけを作ることに成功した。

事業の成果

屋台村の利用者数は順調に増加中

イベントとの連携で集客効果をアップ

屋台村の客足は平成27年10月15日のオープン以降順調に伸びており、商店街が平成28年度の目標として掲げている「年間利用者10万人」も達成できそうな状況だ。運営に当たっては商工会議所や酒田まちづくり開発株式会社など関係機関とともに組織する運営協議会を設置しており、各店舗のレベルアップのため指導・助言を行っているほか、月に1度は勉強会を開き、屋台村の繁栄を通して地域貢献する方法などを学んでいる。

「もしぇの・行ぎでの・買いでの・知りでの中町」では、平成27年度に開催した全5回で延べ1万人弱の来街者を記録。イベント開催日は屋台村でも様々なイベントを開催したことで、相互に集客効果を高めることができた。

今後の事業展開

来街者を飽きさせない工夫や新たな連携でさらなる活性化へ

屋台村に出店している9店舗に対しては、契約期間を原則3年間としており、3年ごとに入れ替えを行っていく予定。出店者が定期的に変わることで利用者を飽きさせることなく継続的な賑わいにつなげていきたい考えだ。また、年間10万人が訪れるという酒田市民会館「希望ホール」のコンサートチケットを持参すれば屋台村の割引が受けられるなど、他部門との連携方法も検討していく。イベント事業についても屋台村とのコラボレーションにより地域全体の集客性や回遊性、滞留性を向上させられるよう内容を工夫していく計画だ。

|

(お問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部商業課電話:03-3501-1929(直通) |