5 まとめ

本節では、買い手・売り手それぞれの観点から今後のM&Aの実施意向について、見るとともに、必要な政策ニーズについても見てきた。

程度の差はあるものの、半数程度の企業がM&Aに何らかの関心を持っており、買い手として関心を持っている企業が多いことが分かった。また、過去にM&Aを実施したことがある企業や経営者が若い企業ほど今後のM&Aの実施に関心がある傾向が見て取れた。

こうした買い手として関心がある企業では、売上・市場シェアや事業エリアの拡大を目的としてM&Aの実施を考えている一方で、売り手としてM&Aに関心がある企業では、事業承継を目的と考えている企業も多く、後継者がいない企業で顕著であった。買い手と売り手双方のニーズをマッチングさせていくことが重要であるといえよう。

こうしたM&Aに関心がある企業のM&Aの障壁について見てみても、実施企業における課題と共通しており、特にマッチング面での課題が挙げられている。マッチングの円滑化を図ることは、M&Aの推進の支援施策としても重要であるといえる。

コラム2-6-7

事業承継に関する税制の見直し

経営者の高齢化が進展しており、今後10年間に平均引退年齢の70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人に達する見込みで、このうち約半数の127万が後継者未定と考えられている。

この中には優れた経営資源を有する中小企業・小規模事業者が含まれており、そうした企業の世代交代を進めることは、単なる企業の後継ぎ問題ではなく、我が国経済にとって「待ったなしの課題」として対応が必要なものと捉えるべきである。

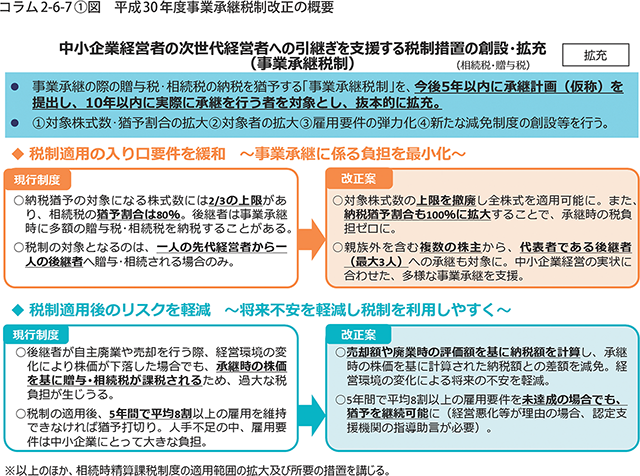

そのため、あらゆる政策手段を総動員した取組を講じるべく、今般、事業承継税制の大幅な拡充を行ったところである(コラム2-6-7〔1〕図)。

【事業承継税制 平成30年度税制改正のポイント】

中小企業の事業承継を力強く後押しするため、事業承継の際の贈与税・相続税の負担を軽減する「事業承継税制」について、今後10年間に限って抜本的に拡充する。そのためには、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間に「特例承継計画」を都道府県に提出し、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの10年間に実際に事業承継することが必要となる。今回の改正のポイントは以下のとおりである。

(1)対象株式数上限等の撤廃

現行の納税猶予制度で対象となるのは、発行済議決権株式総数の2/3までであり、加えて、相続税の場合には納税猶予割合が80%であることから、実際に猶予される額は全体の約53%(2/3×80%)にとどまるが、今回の改正により対象株式数の上限を撤廃し議決権株式の全てを猶予対象とし、猶予割合を100%に拡大することで、事業承継に係る金銭負担をゼロとする。

(2)雇用要件の抜本的見直し

現行では、事業承継後5年間平均で雇用の8割を維持することが求められており、仮に8割を維持できなかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要があるが、今回の改正により雇用の平均8割維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を継続することが可能となる。ただし、雇用維持ができなかった理由が経営悪化又は正当なものと認められなかった場合には、認定支援機関の指導・助言を受ける必要がある。

(3)対象者の拡充

現行では1人の先代経営者から1人の後継者への贈与・相続される場合のみが対象となっているが、今回の改正により親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象とする。

(4)経営環境の変化に応じた減免

現行では、後継者が廃業や事業の売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与税・相続税を納税するため過大な税負担が生じるが、今回の改正により売却額や廃業時の評価額をもとに納税額を再計算し、事業承継時の株価をもとに計算された納税額との差額を減免可能とすることで、経営環境の変化による将来の不安を軽減する。

【後継者不在企業に対する税制支援】

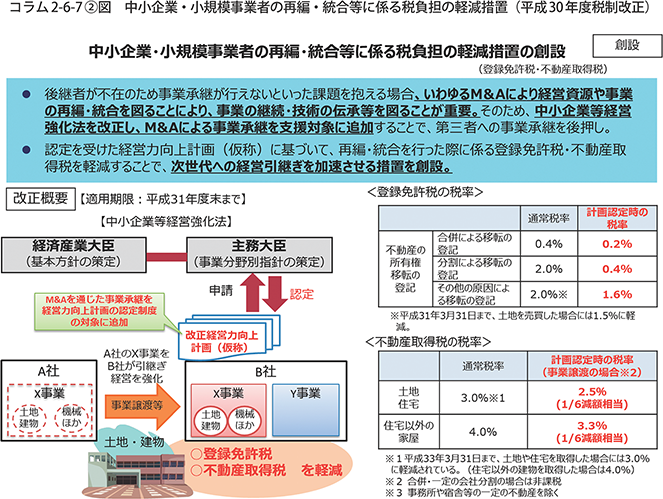

事業承継税制の抜本的な拡充に加えて、後継者が不在のため事業承継が行えないといった課題を抱える場合、いわゆるM&Aにより経営資源や事業の再編・統合を図ることにより、事業の継続・技術の伝承等を図ることが必要となる。今国会において中小企業等経営強化法を改正し、M&Aによる事業承継を支援対象に追加することで、第三者への事業承継を後押しすることとしており、同法に基づいて経営力向上計画の認定を受け、再編・統合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を軽減する措置を、平成30年度税制改正において講じることとしている(コラム2-6-7〔2〕図)。

政府では、我が国の宝である全国各地の中小企業・小規模事業者を、次の世代へしっかりと引き渡していくため、こうした事業承継税制の拡充や第三者承継を後押しする税制措置に加えて、後継者による新しいチャレンジを応援する補助金等、切れ目のない支援を実施している。

コラム2-6-8

事業引継ぎ支援センターによる支援

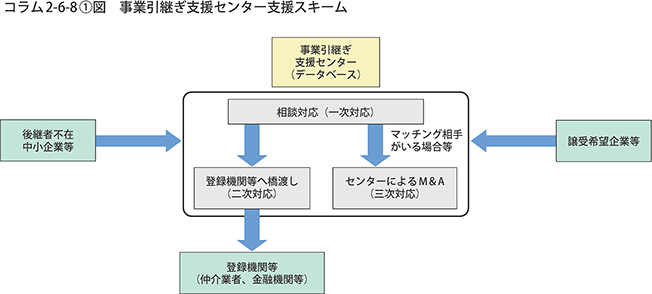

中小企業者等の事業引継ぎや事業承継を円滑に進めるため、各都道府県に設置された「事業引継ぎ支援センター17」が課題解決に向けて助言、情報提供、マッチング支援等を行っている(コラム2-6-8〔1〕図)。

17 事業引継ぎ支援センターは、産業競争力強化法に基づき、中小企業者等の後継者マッチング等を支援するために設立された専門機関である。

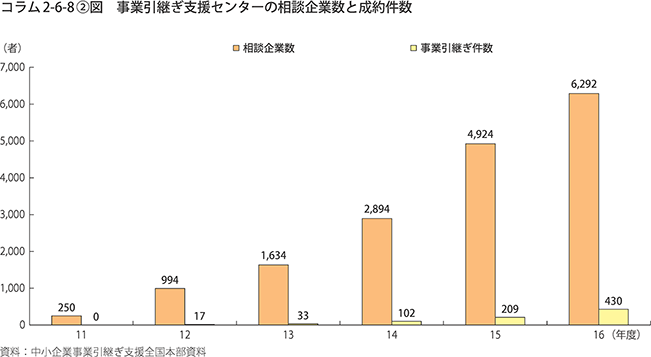

事業引継ぎ支援センターは、2011年度の7箇所から2013年度:10箇所、2014年度:16箇所、2015年度:46箇所、2016年度:47箇所となり、全都道府県に設置された。コラム2-6-8〔2〕図は、事業引継ぎ支援センターの相談企業数と成約件数について見たものであるが、こうした事業引継ぎ支援センターの設置に併せて相談件数・成約件数が増加していることが分かる。今後も、一層、他の支援機関(地域の商工会・商工会議所、金融機関、士業等)と連携し、事業引継ぎ支援を推進していくことが期待される。

事例2-6-15:秋田県事業引継ぎ支援センター

「他の支援機関と連携し、事業の引継ぎを促進する支援機関」

秋田県事業引継ぎ支援センターは、2014年4月に国からの事業委託を受け、事業引継ぎ支援に関する業務を開始した。2016年度の相談件数は、東京、大阪に次ぐ全国3番目の多さで304件であり、センター開設以来の累計相談件数は1,000件を突破している。

秋田県は、人口減少と高齢化が進む中、60歳以上の経営者の割合が高く、後継者不在企業も多いという状況にあり、事業承継が大きな問題になっている。そうした現状を踏まえ、事業承継の相談に幅広く対応し、情報提供やアドバイス、支援機関の紹介を行うように取り組んでいる。具体的には、秋田県の事業として5名の事業承継相談推進員を県内各地域に配置し、秋田商工会議所や秋田県商工会連合会等と連携しながら、中小企業・小規模事業者の相談の掘り起こしも進めている。

このように支援機関が密に連携をし、事業承継相談推進員による中小企業等の支援ニーズの掘り起しをする仕組みは、「秋田モデル」として各地域で評価されており、他県の事業引継ぎ支援センターからも視察が相次ぐなど注目を集めている。

同センターでは、中小企業の事業承継やM&Aについて無料で気軽に経営者が相談できるだけでなく、秋田銀行等の支援機関によるM&A成立後も各社の状況をきめ細やかにアフターフォローすることを重視している。また、地元紙やTV局を通じた情報発信にも力を入れている。

こうした取組の成果もあって、開設当初は、M&Aの買収の相談は全くなかったが、ここ1~2年、県内の40~50代の経営者を中心に相談が入るようになっている。若い経営者は、これから10年、20年先を見据え、新たな事業分野への展開を考える中で、買い手としてのM&Aを成長戦略の一つとして検討するようになったと考えられる。後継者不在の小規模事業者の事業を引き継ぐ受け皿となることが今後期待される。

「事業承継は必ずいつかは直面する経営課題ですが、円滑な事業承継のためには5~10年間ほど掛かります。行政、商工団体、金融機関、士業専門家等の支援機関同士が連携し、早めの準備を促す気付きを与え、幅広く相談に応えていくことが大切です。経営者の悩みを聞いて課題を整理し解決策を考えていきますが、後継者が不在の場合、諦めて廃業を考えるのではなく、第三者へ事業を引継ぐ方法も選択肢として考えられますので、できるだけ早めに相談をして欲しいです。」と統括責任者の河田匡人氏は語った。

事例2-6-16:かづの銘酒株式会社

「後継者難の状況から、M&Aを活用し伝統の酒造りの発展を図る明治創業企業」

秋田県鹿角市のかづの銘酒株式会社(従業員6名、資本金1,000万円)は、1872年(明治5年)創業の酒造業者である。個人事業として創業し、1922年に世の繁栄と人々の長寿を願って命名した「千歳盛」を主力として、地元の鹿角市で根強い人気がある。1944年に統制令により別会社へと統制され、その第七工場として製造を続けていたが、大館市に製造が集約化され、鹿角市で酒造りができなくなり、地元のお酒ではないと地域の人から言われた時期もあった。分離独立を経て、1991年にかづの銘酒株式会社として鹿角市内での酒造りを再開した。

販売先の大半は鹿角市内であり、観光客向けの販売が一定程度確保できているものの、地域の人口減少によって市場は縮小し続けていた。そうした背景に加え、かつては市内に5件あった酒造メーカーが、現在は同社のみとなったこともあり、前社長である田村清司氏には何とか酒造りを残したいという気持ちがあった。田村前社長は66歳となり、自社で杜氏を育成して酒造りの基盤を維持していたため、社内外で事業を引き継ぐことができる後継者を探していた。

そうした中、2016年、中小企業庁からのダイレクトメールを見て、秋田県事業引継ぎ支援センターに相談をした。相談を進める中で、M&Aが事業承継に向けた選択肢の一つであることに気付くことになり、事業引継ぎ支援センターから秋田銀行へと橋渡し(2次対応)がされ、アドバイザリー契約を結び、本格的にM&Aを検討することとなった。また、M&Aの相手先は、同業種の企業が譲渡先として良いと考えていたが、同業者が相手となっても販売先が広がらなければ鹿角の酒を後世に残していくことはできないと、次第に思うようになったという。

こうして秋田銀行のアドバイスのもと、販売ネットワークを有する異業種の企業も検討するようになり、秋田県秋田市に本社を置き全国に106店舗の飲食店を展開する株式会社ドリームリンク(従業員1,434名、資本金5,000万円)に株式譲渡しM&Aによる事業の引継ぎが実現することになった。今後は、株式会社ドリームリンクが展開する飲食店で同社のお酒を販売していくほか、飲食店の消費者の声を反映させた新製品開発にも取り組んでいく予定である。

「地域に愛していただいた酒造りを残し、ブランドとして更に発展させることで、100年以上続いている老舗の存続だけでなく、地域の企業や文化を守ることにつながることを切に願っています。」とかづの銘酒株式会社の田村前社長は語った。