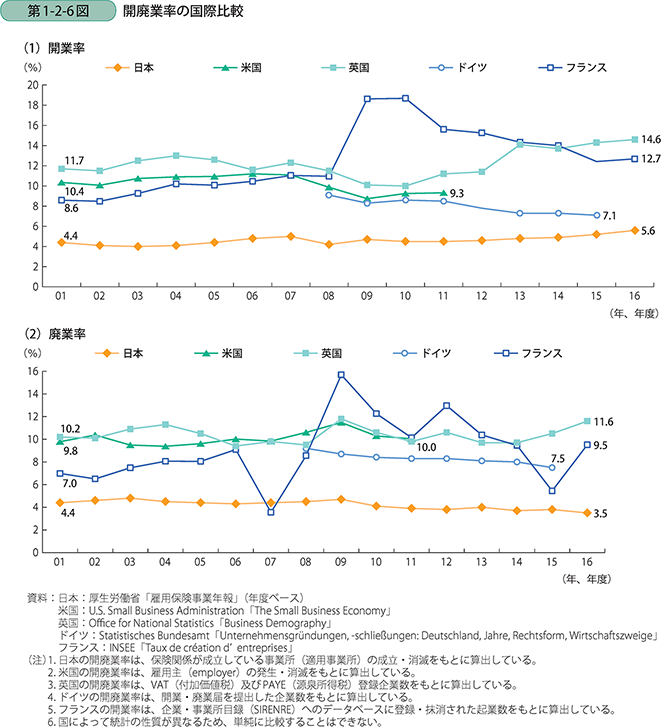

3 開廃業率の推移・国際比較

本項では、我が国の開廃業率の推移、及び欧米諸国との比較を行う(第1-2-6図)。まず開廃業率について見ると、我が国の開業率は4~5%で推移し続けているが、欧米諸国について見ると最も低いドイツでも7%前後で推移しており、最も高い英国においては14%を超える水準で推移している。また、廃業率について見ると、我が国の廃業率は足下では4%を下回る水準で推移しているが、欧米諸国について見ると、最も低いドイツでも7%前後、最も高い英国においては11%で推移している。我が国と各国の統計の方法が異なるため、単純な比較はできないが、開業率及び廃業率ともに、他の先進国に比べると相当程度低い水準で推移していることが分かる。

コラム1-2-1

創業機運の醸成について

本コラムでは、我が国における創業機運の醸成に関する施策や取組事例について見ていく。

●【産業競争力強化法改正について】

創業は、産業の新陳代謝を促進して日本経済を活性化するとともに、雇用を創出する観点からも重要である。そのため、2013年6月に閣議決定された日本再興戦略では「米国・英国並みの開業率10%台を目指す」ことが掲げられ、2014年1月に施行された産業競争力強化法においては、地域における創業を促進するために、市区町村と民間事業者(地域金融機関、NPO、商工会・商工会議所等)が連携し、創業に係る支援を行っている。これまでに創業支援に関する計画(創業支援事業計画)の認定を国から受けた市区町村は、全国で1,379自治体、人口ベースでは97%に達している。また、直近3ヶ年(2014~2016年度)において開業率は毎年上昇しているが(2016年度の開業率は5.6%)、日本再興戦略上の目標を達成するためには創業支援施策の強化が不可欠である。そこで、これまでは創業準備者向けの施策を主に行ってきたが、我が国は欧米諸国に比べて創業無関心者の割合が高いというデータがあることから、創業無関心者向けの施策にも今後注力すべきと考えられる。

2018年2月9日に閣議決定された「産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」において、創業に対する国民の理解及び関心を深めるため、創業に関する普及啓発を行う事業(創業機運醸成事業)を国として促進することとなっている。具体的には、現行の産業競争力強化法に基づく創業支援スキームは維持した上で、現行の「創業支援事業計画」を新たに「創業支援等事業計画」とし、同計画の中に創業機運醸成事業を位置づけられることとする。なお、創業機運醸成事業としては、例えば起業家教育や若年層向けのビジネスプランコンテスト等が挙げられる。

(参考)創業までの4ステージ

〔1〕創業無関心者:創業について現在関心がない者

〔2〕創業希望者:創業に関心があり、創業したいと考えているが、現在具体的な準備を行っていない者

〔3〕創業準備者:創業したいと考えており、現在創業に向けて具体的な準備を行っている者

〔4〕創業者:創業を実現した者

●創業に関する普及啓発に関する取組事例

1.株式会社Curio School モノコトイノベーション

株式会社Curio School(東京都目黒区、従業員9名、資本金1,000万円)は、「人のOSを育む事業」を行う会社として2015年に設立された。

会社のビジョンは、自分自身の未来を切り開ける人を増やすことを通じて、社会全体の幸せが増える未来を実現することである。その未来の実現に向け、「人のOS」=「知的好奇心」・「創造性」・「コラボレーション力」を持つ人を育んでいる。具体的には、小学生向け、中高生向け、企業向けの教育事業を行っている。

同社が毎年主催するモノコトイノベーションは、「アイディアをカタチにして競い合う、創造力の甲子園」と題した、中高生向けのコンテスト型プログラムである。中高生がデザイン思考を活用し、企業とコラボレーションをしながら「モノづくり」に取り組み、競い合う。このプログラムの特徴は、「本物のテーマ」、「本物のプロトタイプ」、「本物のメンター」である。中高生が挑戦するのは、コンテスト用の疑似的なお題ではなく、スポンサー企業から提示される本物のビジネス課題である。また、アイディアをアイディアで終わらせず、実際にプロトタイプを制作することまで行う。さらに、本プログラムでは「本物である」ことを追及するために、スポンサー企業にもコミットメントを求める。スポンサー企業は資金を出すだけではなく、長期間にわたって社員をメンターとして出し、本気で中高生に関わっていく。

2017年のコンテストでは、全国の中高生総勢250名からエントリーがあり、その中から150名の中高生が選抜された。さらに合宿形式の予選大会を経て、ファイナリストとしては5チーム20名が選ばれた。優勝したのは、離れた親友と時空間を共有できるドーム型デバイス「COVO(コーヴォ)」を考えた、高校生チーム「New-Wind」である。長期入院している女子中高生とその親友の間に、物理的・精神的な距離が生まれてしまうシーンに着目し、患者と親友双方の本当のニーズを実現するものを制作した。

モノコトイノベーションは過去3回開かれたが、既に様々な育成成果が生まれている。プログラムに参加した中高生は、日常の中で前提を疑って考える力や、考えるだけではなく行動に移す力など、様々な力を身に着ける。メンターとして関わる社会人も、中高生の柔軟な発想や純粋な気持ちに大いに刺激を受けている。さらに、プログラム参加者が実際に起業するケースもある。また、本プログラムから生まれたものが高校生の製品として初めてシーテックジャパンに出展され、商品化に向けて開発推進中のものや特許出願を準備中のものもある。

同社の染谷優作取締役は、「このプログラムを通じて、世代を超えて未来を共創する文化を日本全国に広げ、この国に新たな知恵の通り道を提示していきたい。ここから生まれる商品やサービス、あるいは育った若者が世界にポジティブな影響を与える未来も遠くない。」と語る。「本物の」プログラムを通じて生み出されるイノベーションは、今後更に広がりを見せていきそうだ。

2.群馬イノベーションアワード

群馬イノベーションアワード(以降、GIA)は上毛新聞社が主催し、株式会社ジンズの田中仁社長が実行委員長を務める、起業家発掘プロジェクトである。次世代を担う起業家や起業家精神を持った人材を発掘し、県内外のイノベーション機運を高めている。

GIAは「群馬を起業の聖地に!」を合言葉に2013年から始まった取組であり、2017年で5年の節目を迎えた。そんなGIAの影響力は年々増している。2013年に57件だったエントリー数は年々増加し、2017年は過去最多となる185件の応募があった。GIAを共に推進する「特別協賛企業」や「パートナー企業」、「ファイナンシャルサポーター」は、2013年の21社から、2017年は70件以上に増加した。GIAの盛り上がりに触発され、岡山県と石川県では同様の事業も動き出している。

GIAが影響力を拡大してきた背景には、一般的なビジネスプランコンテストとは一線を画す、多様なステークホルダーの巻き込みと、多面的なプロジェクト設計がある。特別協賛・実行委員に名を連ねるのは、群馬発の企業の社長である。主催の上毛新聞は、GIAの活動について紙面等で大きく取り上げ、活動を県民に広く伝えている。また、共催の一般財団法人田中仁財団は、GIAと並行して2014年から「群馬イノベーションスクール」を通年開講している。講師を務めるのは、早稲田大学ビジネススクールや東京大学産学連携本部、駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部等の教授である。

2017年のGIAで大賞に輝いたのは、初の高校生受賞者となる奥谷哲郎さんである。アレルギーで苦しんできた自らの経験に基づき、食物アレルギー患者が安心して食事ができる飲食店検索アプリの事業プランを発表した。以前、飲食店に食事に行った際、自身にアレルギーがあることを伝えると「分からないので帰ってください」と言われた経験が、原体験となった。前橋市で開催されたファイナリストの発表には、県内各地から実に3,500人(同時開催された、群馬イノベーションマーケット含む)が参加した。その中には奥谷さんと同年代の高校生もおり、同年代の輝く姿に大いに刺激を受けたようだ。なお、大賞を受賞した奥谷さんには、米国シリコンバレー研修ツアー参加資格が与えられる。事業プランは慶應大湘南藤沢キャンパス(SFC)の國領二郎教授(GIA審査委員長)のゼミでブラッシュアップし、シリコンバレーで投資家や起業家を前にプレゼンする。さらに、SFCのAO入試に挑む道筋もあり、群馬イノベーションスクールの参加資格も与えられる。実行委員長である株式会社ジンズの田中仁社長は、日本の起業が増えるためには、「起業は素晴らしい」という価値観が広く世間に広がることが必要だと考えている。「意識を変えるポイントは、『かっこいい起業家』の姿を見せること」と力強く語った。