3 持続成長型企業の、成長段階別の課題と取組

ここからは、持続成長型企業において成長段階ごとに課題となっていた、資金調達、人材確保、販路開拓の三つに着目し、それぞれの課題や取組状況等について成長段階ごとに見ていくとともに、各成長段階における支援施策等の利用状況についても明らかにしていく。

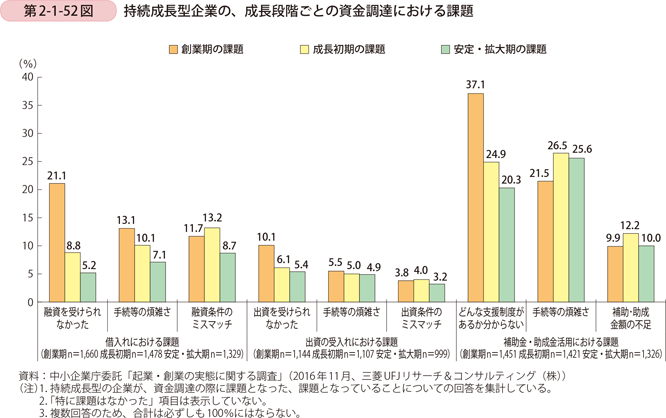

〔1〕持続成長型企業の、成長段階ごとの資金調達における課題

はじめに、特に創業期に大きな課題となっている資金調達について、成長段階ごとの資金調達の課題や取組状況について見ていくことにする。ここで、資金調達と一言でいっても、資金調達には、金融機関等から借入れを行う「融資」、社債の発行や、ベンチャーキャピタルや個人投資家、家族・友人等から資金を募る「出資」、国や地方自治体の「補助金・助成金」の活用といった様々な方法がある。

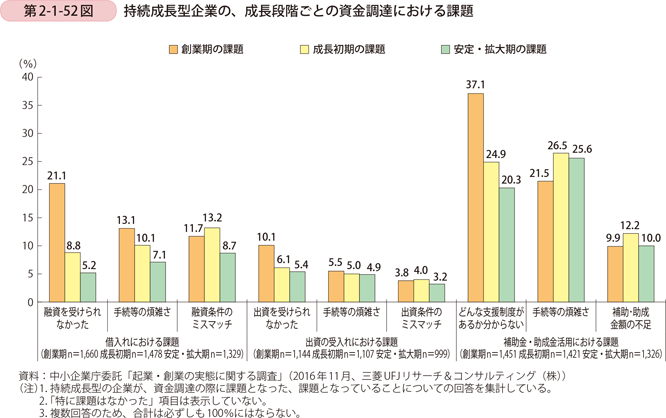

ここで、持続成長型の企業が資金調達において課題となったことについて、成長段階別に比較したものが第2-1-52図である。はじめに、借入れにおける課題について見てみると、創業期は「融資を受けられなかった」の割合が最も高くなっているが、一方で成長初期と安定・拡大期においては「融資条件のミスマッチ」の割合が最も高くなっていることからも、成長段階が進むにつれて借入れにおける課題が変化していることが分かる。

続いて、出資の受入れにおける課題について見てみると、いずれの成長段階においても「出資を受けられなかった」の割合が最も高くなっている。また、成長段階が進んでも最も回答割合が高い回答は「出資を受けられなかった」から変化していないことからも、持続成長型の企業にとって、創業期だけではなく成長初期、安定・拡大期においても、融資に比べて出資のハードルがかなり高いことがうかがえる。

最後に、補助金・助成金活用における課題について見てみると、創業期は「どんな支援制度があるか分からない」の割合が高くなっており、一方で成長初期と安定・拡大期においては、「手続等の煩雑さ」の割合が最も高くなっている。このことからも、持続成長型の企業は、創業期にはどのような補助金や助成金があるのか分からないため補助金・助成金を活用できておらず、また、成長段階が進むにつれて補助金・助成金の認知度は向上しているものの、事業計画書等の必要書類の準備や申請までの締切りといった手続の煩雑さにより、思うように補助金・助成金を活用できていないことが考えられる。そのため、創業間もない起業家に対しては、積極的な広報や情報提供が重要であり、さらに、補助金・助成金が更に活用されるためには、手続の簡素化といった負担の軽減も鍵となることが考えられる。

〔2〕持続成長型企業が成長段階ごとに利用した資金調達方法

ここからは、持続成長型の企業が各成長段階で利用した及び利用したかった資金調達方法について、〔1〕外部(民間金融機関、政府系金融機関等)からの借入れ、〔2〕内部(経営者本人の自己資金、家族・親族、友人・知人等)からの借入れ、〔3〕出資(ベンチャーキャピタルや個人投資家等からの出資、クラウドファンディング23)、〔4〕補助金・助成金(公的補助金・助成金の活用)の四つに分類して、利用状況について見ていく。

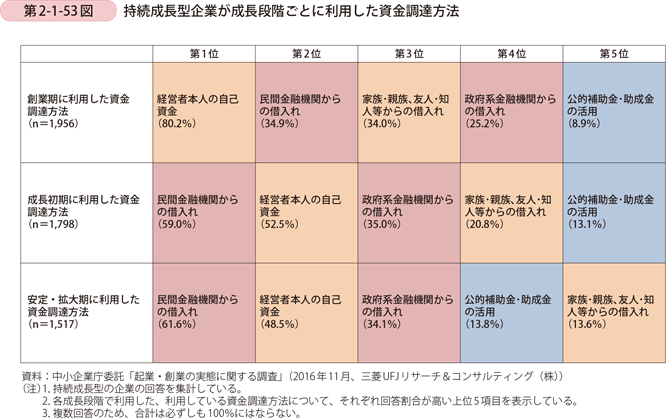

持続成長型の企業が成長段階ごとに利用した資金調達方法について見たものが第2-1-53図である。これを見ると、はじめに創業期においては、「経営者本人の自己資金」の割合が最も高く、次いで「民間金融機関からの借入れ」、「家族・親族、友人・知人等からの借入れ」の順になっている。次に、成長初期と安定・拡大期においては、「民間金融機関からの借入れ」の割合が最も高く、次いで「経営者本人の自己資金」、「政府系金融機関からの借入れ」の順になっていることが分かる。また、成長段階が進むにつれて「経営者本人の自己資金」、「家族・親族、友人・知人等からの借入れ」の回答割合は低下しており、その一方で「民間金融機関からの借入れ」、「政府系金融機関からの借入れ」、「公的補助金・助成金の活用」の回答割合はおおむね増加していることが分かる。以上より、持続成長型の企業は、創業期は経営者の自己資金や家族・親族といった自身の身の回りから資金を調達しているものの、成長段階が進んでいくにつれて、自己資金や家族・友人等からの借入れから、民間金融機関や政府系金融機関といった外部からの借入れや公的補助金・助成金の活用へ、資金調達方法を変化させていることが分かる。

23 「クラウドファンディング」とは、インターネットを介して不特定多数の人々から資金を調達する、ITを活用した資金調達方法のことをいう。クラウドファンディングについての詳細は、2014年版中小企業白書第3部第5章第2節を参照。

〔3〕持続成長型企業が成長段階ごとに利用したかった資金調達方法

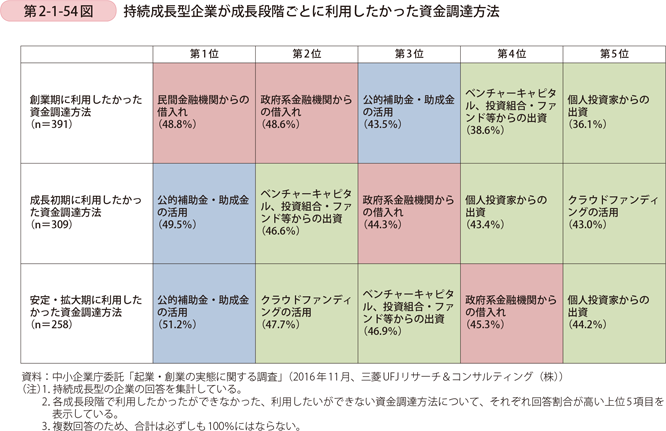

続いて、持続成長型の企業が各成長段階で利用したかったができなかった資金調達方法について見たものが第2-1-54図である。これを見ると、創業期については「民間金融機関からの借入れ」の割合が最も高く、次いで「政府系金融機関からの借入れ」、「公的補助金・助成金の活用」の順になっている。次に、成長初期については「公的補助金・助成金の活用」、「ベンチャーキャピタル、投資組合・ファンド等からの出資」、そして安定・拡大期については「公的補助金・助成金の活用」、「クラウドファンディングの活用」の割合がそれぞれ高くなっている。また、成長段階が進むにつれて、「民間金融機関からの借入れ」、「政府系金融機関からの借入れ」の割合はおおむね低下しており、その一方で、「公的補助金・助成金の活用」、「ベンチャーキャピタル、投資組合・ファンド等からの出資」、「クラウドファンディングの活用」の割合は増加していることが分かる。

以上をまとめると、持続成長型の企業は、創業時については金融機関からの融資を利用したかったが、実際には自己資金を活用しており、また、成長段階が進むにつれて、金融機関からの融資や公的補助金・助成金は活用できるようになっていくが、一方でベンチャーキャピタルや個人投資家等からの出資やクラウドファンディングの活用といった、金融機関からの借入れ以外の多様な方法での資金調達については、ニーズは高いものの実際には実現できていないことが推察される。

〔4〕持続成長型企業が融資を受ける際に利用した担保・保証等の条件

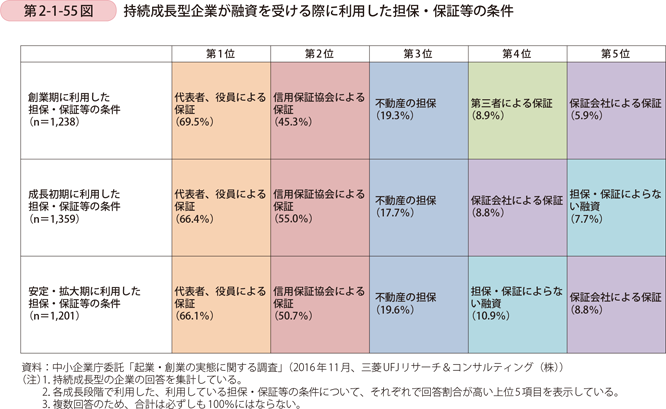

次に、持続成長型企業が融資を受ける際に利用した担保・保証等の条件について確認していく。第2-1-55図は、持続成長型企業が融資により資金調達を行う際に利用した担保・保証等の条件について、成長段階別に見たものである。これを見ると、創業期、成長初期、安定・拡大期のいずれの成長段階についても、「代表者、役員による保証」の割合が最も高く、次いで「信用保証協会による保証」、「不動産の担保」の順になっており、さらに回答割合からも、おおむね半数以上の企業が代表者や役員又は信用保証協会の保証を利用していることが分かる。

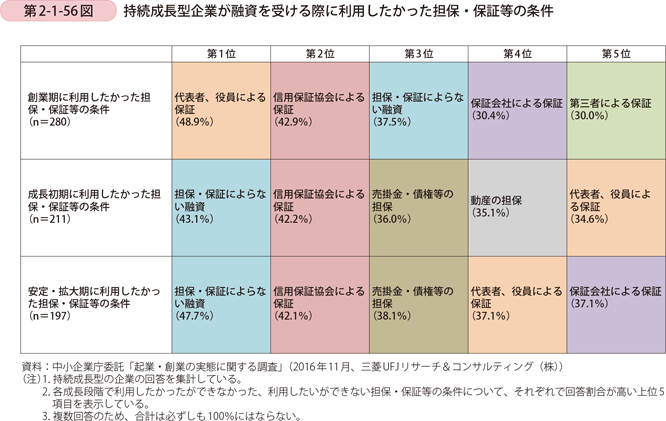

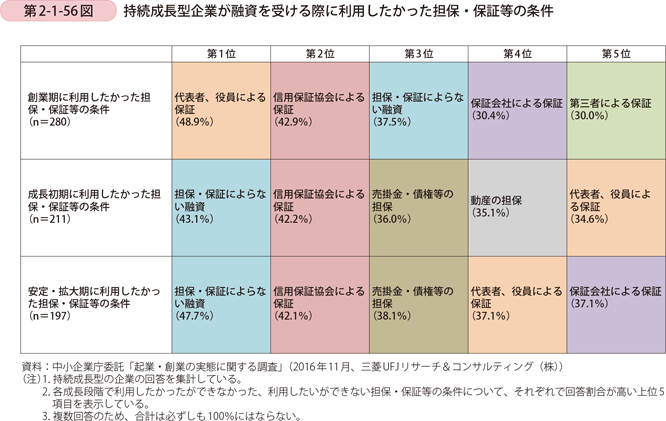

〔5〕持続成長型企業が融資を受ける際に利用したかった担保・保証等の条件

続いて、持続成長型企業が融資を受ける際に利用したかったができなかった担保・保証等の条件について、成長段階別に聞いた第2-1-56図によると、創業期は「代表者、役員による保証」の割合が最も高く、次いで「信用保証協会による保証」、「担保・保証によらない融資」の順になっているが、成長初期と安定・拡大期については、「担保・保証によらない融資」の割合が最も高く、次いで「信用保証協会による保証」、「売掛金・債権等の担保」の順になっていることが分かる。前掲第2-1-55図で見たように、持続成長型企業は創業期をはじめどの成長段階においても、融資の際に代表者や役員による保証や信用保証協会の保証、不動産の担保といった条件で資金調達を行っているために、創業期においては、代表者や役員の保証のみの条件で資金を調達したかったのではないかと推察される。また、成長初期や安定・拡大期においても、担保・保証によらない融資を最も受けたかったと思っているものの、実際は担保・保証によらない融資は受けることができず、代表者や役員の保証又は信用保証協会による保証により融資を受けている企業が多いことが推察される。

事例2-1-5:株式会社せん

「多様な資金調達の方法を活用し、地域の魅力を創り出す企業」

秋田県秋田市の株式会社せん(従業員5名、資本金650万円)は、地元の伝統文化である「あきた舞妓」の派遣・斡旋及び育成やプロモーション事業等を行う企業である。2014年の創業時からの舞妓の派遣・育成事業に加え、2016年6月からは店舗を構え、カフェでの飲食事業も併せて行っている。

世界を「線(せん)」で結びつけ、「千(せん)」の魅力を創り出す。社名に込められた想いは、身近な一つ一つの要素を線で結び付け、オリジナリティあふれる多くの魅力を創り出すことで、地域や人、未来に働きかけることにある。

水野千夏代表取締役は、大学卒業後、都内の化粧品会社での勤務を経て、地元で子育てしたいと考え、秋田に帰郷した。水野社長は、地元の企画PR会社での勤務の傍らで、将来、経営者になれば、自分のペースや裁量で自由に仕事ができ、結婚しても子育てと両立して仕事を続けることができると考えるようになった。また、PR会社での営業の仕事を通して、地元秋田の少子高齢化と人口減少が進む厳しい現状を改めて知り、秋田の良さを全国に発信することで地域を活性化したいという想いが強くなっていった。そこで、伝統文化である「あきた舞妓」を復活させ、秋田をPRする事業で起業することを決意した。その後、勤務先の社長や起業経験のある夫を始めとした周囲の身近な経営者に相談しながら、具体的な事業計画を練り上げ、2014年に起業した。

同社は、創業当初から多様な資金調達手法を活用することで、債務の負担を軽減させながら事業を展開している。創業時の資金は、自己資金に加えて、県内の有力企業の経営者に、「秋田の伝統文化のため」というビジョンと事業計画内容を説明し賛同を得て、11人から総額650万円の出資を受けることができ、借入れすることなく事業を開始した。

さらに、2016年12月には、国からの補助金と地元の金融機関からの融資を受けるとともに、同行の業務提携先によるクラウドファンディングを通じて、事業内容に共感した人たちから約1,400万円を調達することができ、その資金で、秋田駅前の千秋公園の入口に位置する旧「割烹松下」の建物一部を賃借し、大規模なリノベーションを行い、あきた舞妓の活動拠点となる店舗設備を構えることができた。

同社の水野社長は、「伝統文化である「あきた舞妓」への想いに共感してもらった人たちの支援があったからこそ起業することができた。この事業を通じて、身近にある様々な日本古来の文化、習慣、伝統と現代の流行や話題、出来事を、魅力あふれる形で伝えたい。また、起業という自身の働き方が、次世代にとっての憧れになると嬉しい。」と語った。

コラム2-1-7

政府系金融機関の創業関連融資制度

これまで、本文では資金調達方法及び融資により資金調達を行う際の担保・保証等の内容について見てきたが、本コラムでは、政府系金融機関である(株)日本政策金融公庫が取り扱う融資制度の利用状況について概観していく。(株)日本政策金融公庫国民生活事業では、新たに事業を始める者や事業開始後おおむね7年以内の者に対して、「新規開業資金」や、女性及び30歳未満や55歳以上男性向けの「女性、若者/シニア起業家支援資金」の融資を行っている(それぞれの融資制度の概要ついては、付注2-1-1、付注2-1-2を参照。)。

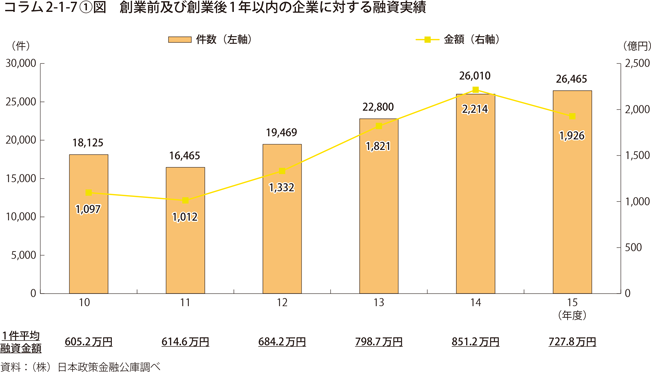

コラム2-1-7〔1〕図は、新規開業資金や女性、若者/シニア起業家支援資金をはじめとした融資制度を活用した創業前及び創業後1年以内の企業数、融資金額の推移を見たものであるが、これを見ると、企業数ベースでは2011年度以降増加傾向にあることからも、2015年度の創業融資件数は前年度に続き高水準であることが分かる。

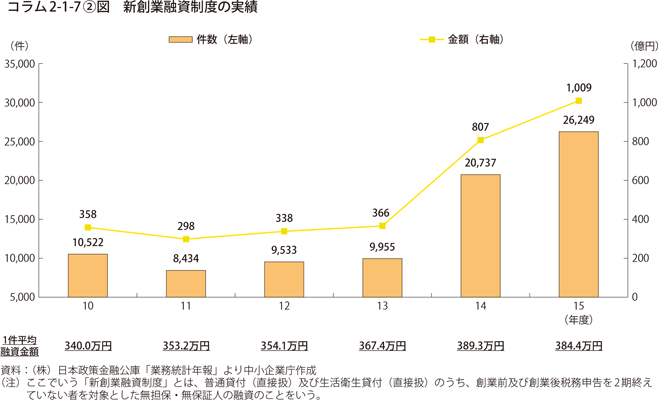

また、(株)日本政策金融公庫では、新たに事業を始める者や事業開始後おおむね7年以内の者が前述した新規開業資金や女性、若者/シニア起業家支援資金等の融資制度を利用する際に、無担保・無保証の条件で融資をする「新創業融資制度(融資制度の概要については、付注2-1-3を参照。)も取り扱っている。コラム2-1-7〔2〕図はこの新創業融資制度の融資実績の推移を見たものであるが、これを見ると、融資件数、融資金額共に増加傾向にあることが分かる。また、1件当たりの平均融資金額についても、新創業融資制度による融資金額単価は、コラム2-1-7〔1〕図と比べて見ると約半分程度であることからも、(株)日本政策金融公庫から無担保・無保証の条件で創業融資を利用している企業は、300万円台の小口の金額を融資により調達して創業している傾向にあることが考えられる。以上のことからも、起業活動の促進に果たす政策金融の役割は大きいことが分かる。

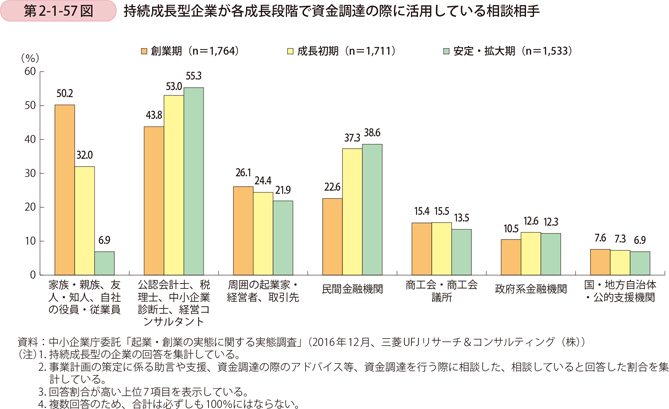

〔6〕持続成長型企業が各成長段階で資金調達の際に活用している相談相手

最後に、資金調達に関して、資金調達を行う際に相談した相談相手の状況を成長段階ごとに確認したものが第2-1-57図である。これを見ると、創業期においては、「家族・親族、友人・知人、自社の役員・従業員」の割合が最も高いものの、成長初期、安定・拡大期と成長段階が進んでいくにつれて、「家族・親族、友人・知人、自社の役員・従業員」、「周囲の起業家・経営者、取引先」の割合は下がっており、一方で「公認会計士、税理士、中小企業診断士、経営コンサルタント」、「民間金融機関」の割合は増加傾向にあることが分かる。以上より、持続成長型の企業は、起業した当初は家族や友人といった自身の身内に相談しているものの、成長していくにつれて、外部の支援機関を活用するようになっていることからも、外部の支援機関を有効に活用することは、持続成長型企業が成長していくために必要な要素の一つであると推察される。

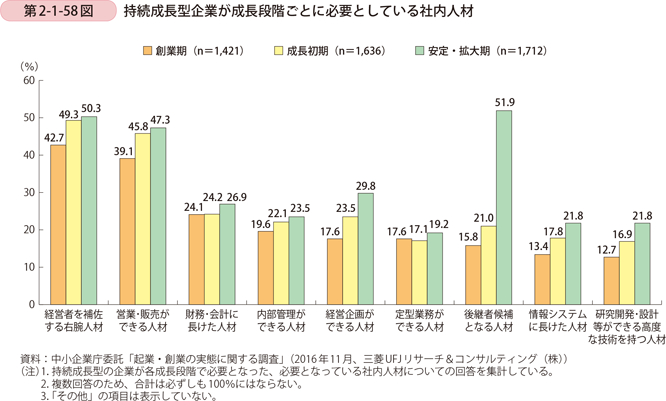

〔7〕持続成長型企業が成長段階ごとに必要としている社内人材

次に、成長初期と安定・拡大期における課題として割合が高かった人材確保に着目して、持続成長型企業の人材確保の取組状況等について見ていくこととする。

はじめに、第2-1-58図は、持続成長型の企業が必要としている社内人材を成長段階別に見たものである。これを見ると、創業期については、「経営者を補佐する右腕人材」が最も高くなっており、次いで「営業・販売ができる人材」、「財務・会計に長けた人材」の順になっている。また、成長段階が進むにつれて、いずれの人材についても必要とする割合が増加しており、特に「後継者候補となる人材」については、安定・拡大期において最も割合が高くなっていることが分かる。このことからも、持続成長型の企業は、創業期や成長初期についてはまだ事業も黒字化していないため営業活動を行う人材や経営者のサポートをしてくれる人材を必要としているが、安定・拡大期になると、事業も一段落し、企業の将来や今後の事業展開について落ち着いて考えるために、企業の将来のために後継者候補となる人材を必要とするようになることが考えられる。

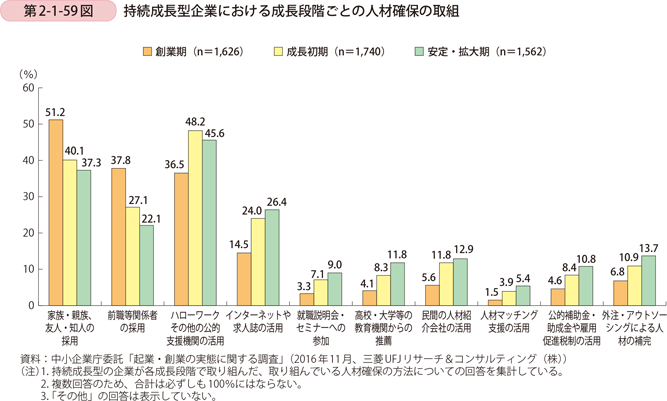

〔8〕持続成長型企業における成長段階ごとの人材確保の取組

また、持続成長型の企業が、各成長段階で取り組んだ人材確保の方法について見たものが第2-1-59図であるが、これを見ると、創業期は「家族・親族、友人・知人の採用」の割合が最も高く、次いで「前職等関係者の採用」の順になっている。また、成長段階が進むにつれて、「家族・親族、友人・知人の採用」、「前職等関係者の採用」の割合は低下している一方で、「ハローワークその他の公的支援機関の活用」、「インターネットや求人誌の活用」をはじめとしたそのほかの取組については、成長段階が進むにつれて回答割合が上がっていることが分かる。このことからも、持続成長型の企業は、創業期については、家族や友人、前職の同僚や取引先といった自身の周囲で人材を確保することで事業を開始しているが、成長初期、安定・拡大期と成長段階が進むにつれて、ハローワーク等の公的支援機関やインターネット・求人誌、民間の人材紹介会社といった様々な方法を利用するなど、人材確保の方法を変化させることで、人材確保を強化していることが推察される。

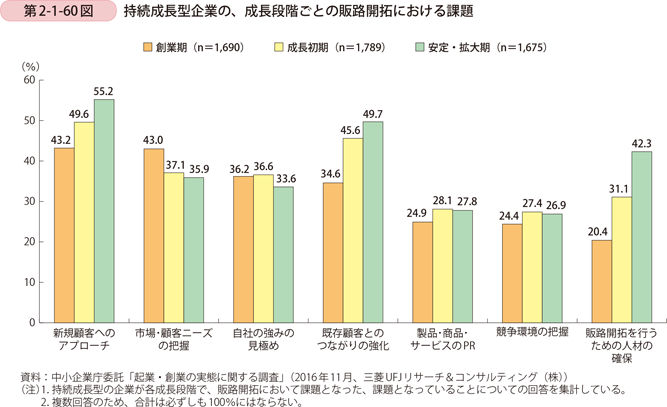

〔9〕持続成長型企業の、成長段階ごとの販路開拓における課題

続いて、持続成長型企業がいずれの成長段階についても課題として認識している販路開拓の課題と取組状況について確認していく。はじめに、持続成長型企業が各成長段階で直面している販路開拓の課題について見たものが第2-1-60図である。これを見ると、創業期については「新規顧客へのアプローチ」の割合が最も高く、次いで、「市場・顧客ニーズの把握」、「自社の強みの見極め」の順になっている。また、成長段階が進むにつれて、「新規顧客へのアプローチ」、「既存顧客とのつながりの強化」、「販路開拓を行うための人材の確保」の回答割合が高まっていることが分かる。以上からも、持続成長型の企業は販路開拓を行う際に、創業期は市場・顧客のニーズの把握と自社の強みの見極めを行った上で、新規顧客へのアプローチを行おうとしていることが推察される。また、成長していくにつれて、新規顧客へのアプローチの一層の強化をはじめとして、既存顧客のつなぎとめだけでなく、販路開拓強化のための人材確保にも注力していこうとしていることが推察される。

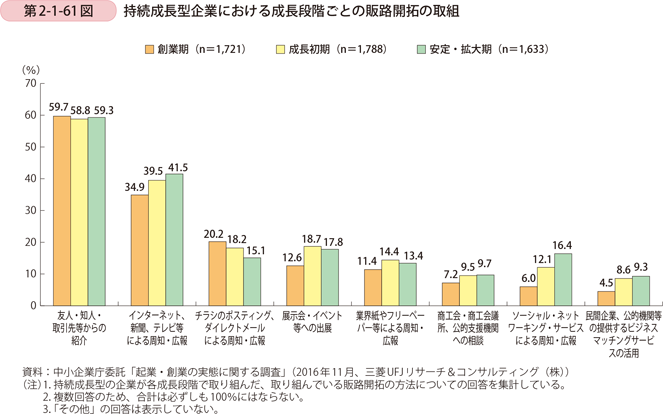

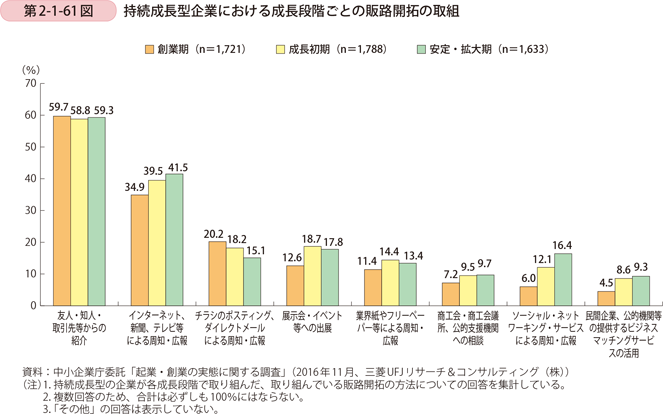

〔10〕持続成長型企業における成長段階ごとの販路開拓の取組

次に、第2-1-61図は、持続成長型企業が各成長段階で取り組んでいる販路開拓の方法について見たものであるが、これを見ると、各成長段階で一貫して「友人・知人・取引先等からの紹介」の割合が最も高くなっている。そのほか、成長段階が進んでいくにつれて、「インターネット、新聞、テレビ等による周知・広報」、「ソーシャル・ネットワーキング・サービスによる周知・広報」といった取組の割合は上がっていることが分かる。また、これらの「インターネット、新聞、テレビ等による周知・広報」や「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」といった取組については、成長段階が進むにつれて割合が徐々に増えてきてはいるが、「友人・知人・取引先等からの紹介」の回答割合がいずれの成長段階について最も高いことからも、持続成長型企業は、一貫して口コミによる販路開拓を中心に取り組んでいることが推察される。

事例2-1-6:リトルピアニスト

「世界初のピアノ演奏専用シューズを開発し、効果的な販路開拓方法により、順調に業績を伸ばしている企業」

茨城県龍ヶ崎市のリトルピアニストは、世界初のピアノのペダリングに特化したピアノ演奏専用シューズの企画・製造・販売を行っている企業である。

倉知真由美代表は、もともとゲーム制作会社の正社員として勤務していたが、結婚を機に退職し、育児に専念していた。ある時、ピアノのコンクールに向けて練習に励む我が子が、靴を履いた状態ではペダルを踏みにくそうにしていることに気づいた。インターネット等で探してもピアノ演奏用のシューズは見つからず、その事を友人に話したところ、「まだ誰も作っていない靴なら特許を取得できるのではないか。」と勧められたことから、弁理士に相談をしながら最もペダルが踏みやすいヒールの形状や位置を追求し、「ピアノ演奏用の靴」の特許を取得した。これがきっかけとなり、2014年、ピアノを演奏する多くの人のために、ピアノ演奏用の靴の企画・開発・販売を行う事業を起こすことを決意し、一念発起で起業した。起業後、製造を委託できる靴工場を探し、美しさも兼ね備えた商品用ピアノシューズの試作を開始。試行錯誤の末、ペダリングがしやすいようにヒールの形状や位置をさらに微調整し、ペダルを踏む感覚を足裏に伝えやすい靴底にしたことで、誰でも経験したことがある、靴を履いてピアノを演奏する際の課題を解決するシューズを完成させることができた。他方で、倉知代表には経営に関する知識や経験、ノウハウ等は全くなかった。商工会のセミナーでよろず支援拠点の存在を知ったことから、東京都と茨城県のよろず支援拠点へ相談するようになった。よろず支援拠点では、事業計画書作成や補助金申請手続から、製造面では製造委託先との調整、販売面では販売委託契約や広告宣伝手法の検討、実店舗での販路開拓等まで、あらゆる面のサポートを受けることで、事業体制を整え、着実に売上を伸ばすことができた。

また、ゲーム制作会社での勤務経験を持つ倉知代表は、動画による販売促進の重要性を実感しており、動画製作のノウハウもあった。そこで、商品化前のシューズと三次元CGを駆使したプロモーション動画を作成し、動画投稿サイトに投稿したところ、その動画がテレビ番組制作会社のスタッフの目に留まり、テレビ番組で取り上げられたことがきっかけで、国内最大手の楽器小売店との取引が始まった。

当初はヒールの低いピアノシューズのみの販売だったが、ソーシャル・ネットワーキング・サービスを通じて、ピアニストやピアノ指導者から、「ヒールの高いピアノシューズが欲しい」というニーズがあることを知り、ヒール5cmのピアノシューズの開発にも着手。機能性と美しさを兼ね備えたハイヒールのピアノシューズが完成した。さらに、著名な演奏家がそのシューズを愛用するようになり、音楽情報誌や映画でも同社の製品が取り上げられることで認知度が高まり、売上は前年比2.4倍にもなった。

同社の倉知代表は、「私が起業して、その後順調に業績を伸ばすことができているのも、よろず支援拠点のサポートがあったからこそのものである。我が国には起業するために活用できる様々な支援制度や支援体制が整っている。事業の経験がないと、分からないことも多く、起業するまでに自信ややる気を失ったりすることもあるかと思うが、一人で悩まずに、周囲の支援機関にまずは相談することが重要である。」と力強く語った。

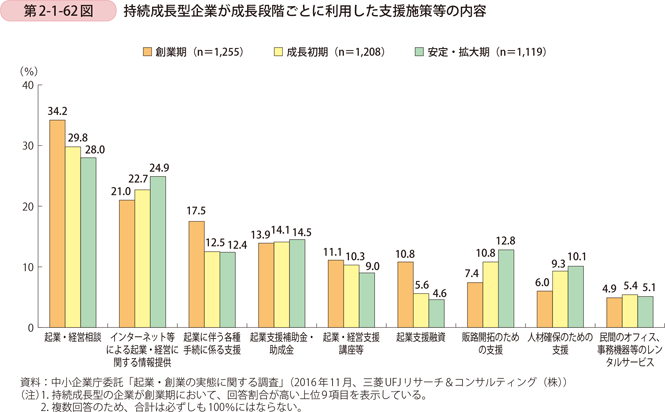

〔11〕持続成長型企業が成長段階ごとに利用した支援施策等の内容

最後に、持続成長型企業が各成長段階で利用した支援施策等の内容について見ていく(第2-1-62図)。これを見ると、利用した支援施策等は、いずれの成長段階についても、「起業・経営相談」の割合が最も高く、次いで「インターネット等による起業・経営に関する情報提供」の順になっている。また、創業期については「起業に伴う各種手続に係る支援」、「起業・経営支援講座等」、「起業支援融資」の割合がほかの成長タイプに比べて高くなっており、さらに成長段階が進むにつれてこれらの割合が低下している。他方で、「インターネット等による起業・経営に関する情報提供」、「販路開拓のための支援」、「人材確保のための支援」の取組については、成長段階が進むにつれて回答割合が高まっている。これらの結果からも、持続成長型の企業は、創業時には商工会・商工会議所やよろず支援拠点、周囲の家族や企業経営者をはじめとした相談相手に起業・経営に関する相談を重点的に行い、また創業スクールや起業経営セミナー等の起業・経営支援に参加することで許認可手続や事業計画書作成といった手続について学習し、さらに民間金融機関や政府系金融機関等の創業関連融資についても活用していることが考えられる。また、成長初期段階になると、起業や経営に関する相談は引続き重点的に行いながらも、インターネットを利用してミラサポ等の経営支援サイトから起業・経営に関する情報を収集するだけでなく、商談会・展示会やインターネットを介したビジネスマッチングといった販路開拓支援や、人材バンク、ジョブカフェといった人材確保における支援も積極的に活用していることが考えられる。

以上、持続成長型企業に着目し、各成長段階における課題や取組状況、支援施策等の利用状況について確認してきたが、持続成長型の企業が起業後に円滑な成長を遂げていくためには、各成長段階にあった、資金調達、人材確保、販路開拓それぞれの取組を行い、さらに第2-1-62図で見たような支援施策等も積極的に利用していくことが求められよう。