3 起業希望者・起業準備者の実態と課題

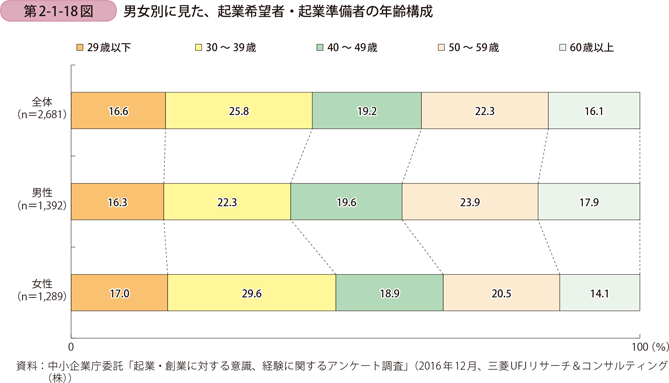

〔1〕男女別に見た、起業希望者・起業準備者の年齢構成

ここからは、起業希望者と起業準備者について、それぞれの実態や課題及び起業に至るまでのプロセスで次のステージに進む際に活用した支援施策等について明らかにしていく。

はじめに、第2-1-18図は、起業希望者と起業準備者の年齢構成を男女別に見たものであるが、これを見ると、全体の起業希望者・起業準備者のうち約7割が30~59歳の年代で占められている。また、男女別に見てみると、男性の起業希望者・起業準備者については、40歳以上の年代が高くなっている一方で、女性の起業希望者・起業準備者については、39歳以下の割合が高く約半数を占めている。このように、起業希望者・起業準備者は性別、年代が幅広く分布しており、それぞれが抱えている課題等は性別や年齢によって大きく異なっていることが考えられる。そのため、本項では、起業希望者と起業準備者を性別、年代(34歳以下、35~59歳、60歳以上)の2軸で分類し、その違いについて概観していく。

〔2〕起業希望者・起業準備者が起業に関心を持ったきっかけ

次に、起業希望者・起業準備者が起業に関心を持ったきっかけについて、男女・年代別に傾向の違いを確認してみる(第2-1-19図)。

はじめに、男性について見てみると、34歳以下と35~59歳の年代については、「周囲の起業家・経営者の影響」の割合が最も高く、次いで34歳以下の年代は「勤務先の先行き不安・待遇悪化」、35~59歳の年代は「勤務先ではやりたいことができなかった」の割合が高くなっている。また、34歳以下の年代では「周囲(家族・友人・取引先等)に勧められた」、35~59歳の年代は「事業化できるアイデアを思いついた」についてもそれぞれ比較的回答割合が高い。このことからも、34歳以下の男性は、勤務先への不満・不安と周囲の起業家・経営者の影響及び周囲に起業を勧められることがあいまって起業に関心を持っていると考えられる。他方で、35~59歳の男性は、34歳以下に比べて自身のやりたい仕事のイメージができており、そのイメージの実現のために起業に関心を持っているものと考えられる。また、60歳以上の年代は、「時間的な余裕ができた」が最も高くなっており、次いで「働き口(収入)を得る必要があった」の順になっている。さらに、34歳以下、35~59歳では最も割合が高かった「周囲の起業家・経営者の影響」の割合は60歳以上においてはかなり割合が低下している。以上より、60歳以上の男性は、周囲の起業家や経営者の影響を受けてではなく、定年退職等を機に、収入を得るために次の働き方として起業を選択していると推察される。

続いて、女性について見てみると、34歳以下、35~59歳の年代は男性と同様に、「周囲の起業家・経営者の影響」の割合が最も高い。また、いずれの年代についても、「家庭環境の変化(結婚・出産・介護等)」の割合が男性に比べて共通して高くなっていることが分かる。このことからも、34歳以下及び35~59歳の年代の女性は、周囲の起業家や経営者の影響を受けていることは男性と同様であるが、それ以外にも、女性は男性に比べて、結婚や離婚、出産や育児、病気や介護といった家庭環境の変化により起業に関心を持つ傾向にある。また、60歳以上の年代については、男性と同様に「時間的な余裕ができた」の割合が最も高くなっており、次いでほかの年代の女性と同様に「家庭環境の変化(結婚・出産・介護等)」の割合が高くなっており、一方で60歳以上の男性で割合が高かった「働き口(収入)を得る必要があった」の割合は女性においては低くなっている。このことからも、60歳以上の女性は、収入を得るためではなく、育児や介護が一段落するなど、家庭環境の変化により時間に余裕ができることで、起業に関心を持っているものと推察される。

このように、起業希望者・起業準備者の多くは、自身の身近に起業家・経営者がいることで、影響を受け、起業に関心を持っていることが分かる。

以上のことから、現在既に起業に関心を持っている起業希望者・起業準備者が円滑に起業することで、多くの起業無関心者の周囲に起業家が増え、それにより起業無関心者が起業に関心を持つ、という好循環が生まれ、その結果我が国の起業の活性化につながることが考えられる。

〔3〕起業希望者と起業準備者が目指す起業

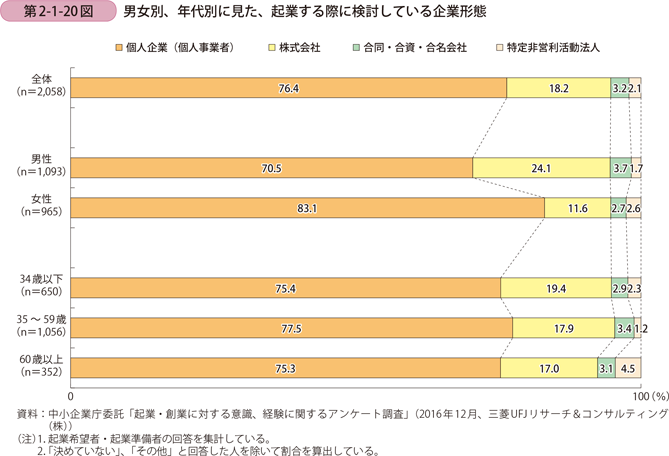

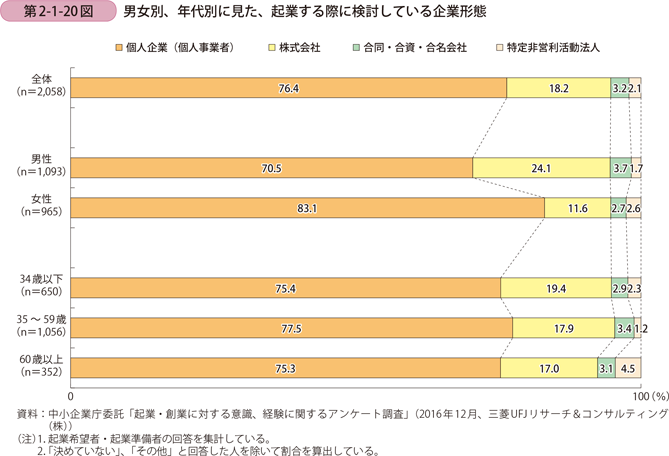

ここからは、起業希望者・起業準備者の実態と起業に至るまでの課題等について見ていく。第2-1-20図は、起業時に検討している企業形態について、男女別、年代別に見たものである。これをはじめに男女別に見ると、男性は「株式会社」と回答した割合が24.1%と女性に比べ高い一方で、女性は「個人企業(個人事業者)」の回答割合が83.1%と男性に比べ高く、男性と女性で検討している企業形態が異なっていることが分かる。次に、年代別に特徴を見てみると、34歳以下の年代はそれ以外の年代に比べて「株式会社」の割合が若干高く、一方で60歳以上の年代はそれ以外の年代に比べて「特定非営利活動法人」の割合が若干高くなっている。

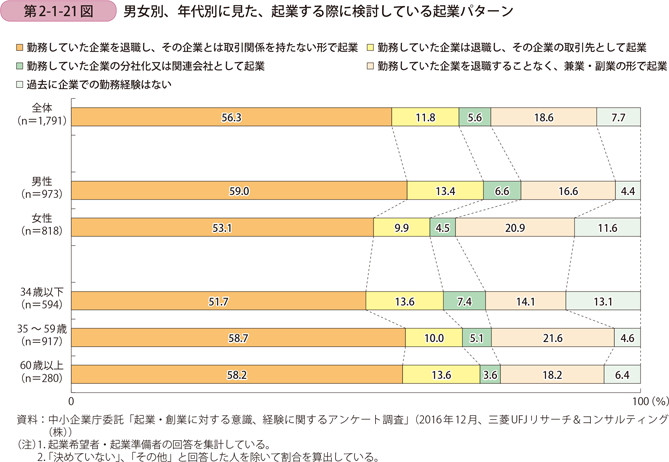

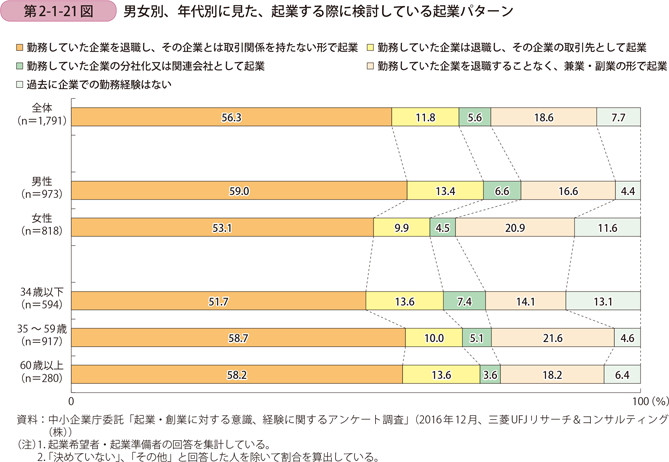

続いて、起業する際に検討している起業パターンについて、男女別、年代別に見たものが第2-1-21図である。これを見ると、起業希望者・起業準備者全体の約6割が「勤務していた企業を退職し、その企業とは取引関係を持たない形で起業」と回答している一方で、「勤務していた企業を退職することなく、兼業・副業の形で起業」と回答している割合が全体の約2割となっている。また、男女別に見てみると、「勤務していた企業を退職することなく、兼業・副業の形で起業」、「過去に企業での勤務経験はない」の項目について、男性に比べて女性の方が割合が高くなっている。次に、年代別に特徴を見てみると、34歳以下の年代は、「過去に企業での勤務経験はない」の割合がほかの年代に比べて高く、「勤務していた企業を退職することなく、兼業・副業の形で起業」の割合がほかの年代に比べて低くなっている。他方で、35~59歳、60歳以上の年代については、「勤務していた企業を退職し、その企業とは取引関係を持たない形で起業」の割合が34歳以下の年代に比べて高くなっている。このように、性別や年代によって、検討している起業パターンが異なっていることが分かる。

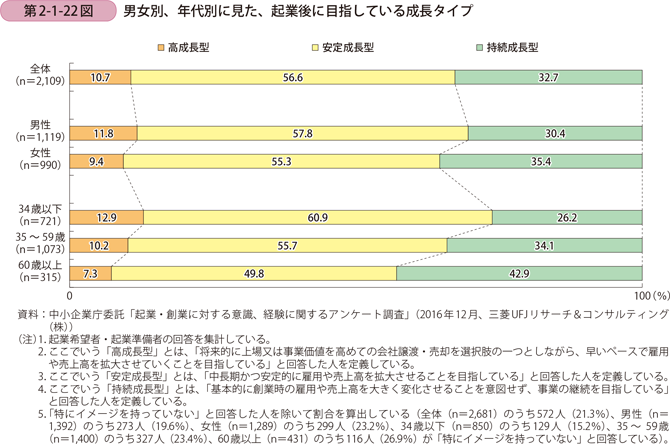

〔4〕起業希望者・起業準備者が起業後に目指している成長タイプ

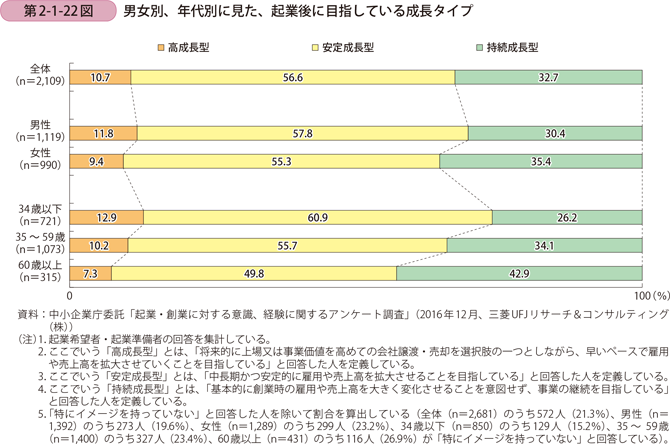

次に、起業希望者と起業準備者に対して、起業後に目指している成長タイプについて聞いた結果を示したものが第2-1-22図である。ここでいう起業後に目指している成長タイプとは、起業後に雇用や売上高をどのように伸ばしていきたいかという成長志向を確認したものであり、具体的には、「将来的に上場又は事業価値を高めての会社譲渡・売却を選択肢の一つとしながら、早いペースで雇用や売上高を拡大していくことを目指しているタイプ」を「高成長型」、「中長期かつ安定的に雇用や売上高を拡大させることを目指しているタイプ」を「安定成長型」、「基本的に創業時の雇用や売上高を大きく変化させることを意図せず、事業の継続を目指しているタイプ」を「持続成長型」とそれぞれ定義した。ここで、第2-1-22図を見てみると、全体のうち約6割は安定成長型を目指していると回答しており、高成長型を目指している割合は1割程度にとどまっている。また、男女別に見ると、男性の方が女性に比べて高成長型、安定成長型を目指している割合がいずれも高い。次に、年代別に見てみると、若い年代ほど高成長型、安定成長型の回答割合が高く、60歳以上のシニアほど持続成長型の割合が高くなっていることが分かる。

以上、起業希望者・起業準備者がイメージする起業後の成長タイプについて見てきたが、以降では、起業希望者・起業準備者が起業後に目指している成長タイプ(高成長型、安定成長型、持続成長型)の軸で、起業希望者・起業準備者の属性等について確認していく。

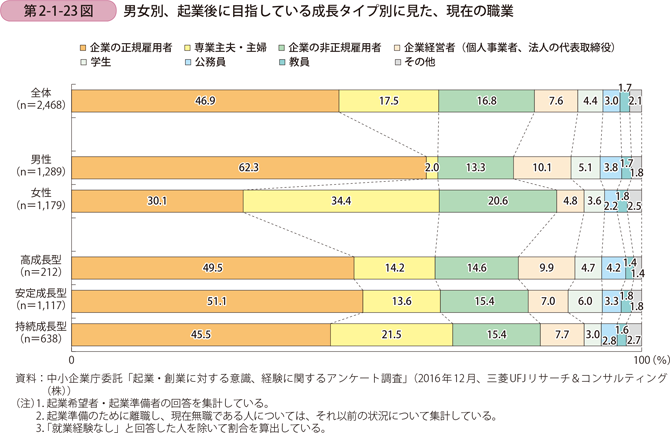

〔5〕起業希望者・起業準備者の現在の職業

続いて、起業希望者・起業準備者の現在の職業について男女別、起業後に目指している成長タイプ別に見たものが第2-1-23図である。まず全体を見ると、起業希望者・起業準備者全体のうち約半数が「企業の正規雇用者」となっている。また、全体の約8%が「企業経営者(個人事業者、法人の代表取締役)」と回答していることから、起業希望者・起業準備者の中には、既に事業を営みつつ、別の事業で起業しようとしている人が一定数いることが分かる。続いて、男女別に見てみると、男性は「企業の正規雇用者」、「企業経営者(個人事業者、法人の代表取締役)」の割合が女性に比べて高い一方で、女性は「専業主夫・主婦」、「企業の非正規雇用者」の割合が男性に比べて高くなっている。次に、起業後に目指している成長タイプ別に見ると、いずれの成長タイプについても約半数が「企業の正規雇用者」であるが、高成長型は「企業経営者(個人事業者、法人の代表取締役)」、安定成長型は「学生」、持続成長型は「専業主夫・主婦」の割合がそれぞれほかの成長タイプに比べて高くなっていることが分かる。

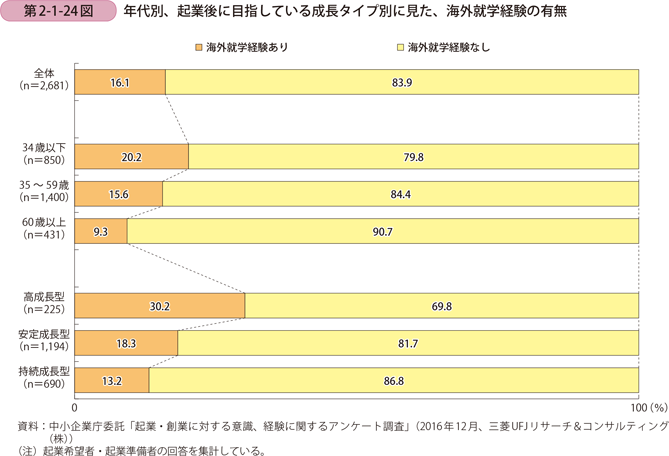

〔6〕起業希望者・起業準備者の海外就学経験

第2-1-24図は、起業希望者・起業準備者の海外就学経験について見たものであるが、これを見ると、若い年代ほど「海外就学経験あり」と回答した割合が高い傾向にある。また、起業後に目指している成長タイプ別に見ると、高成長型を目指している起業希望者・起業準備者は、「海外就学経験あり」と回答した割合がほかの成長タイプに比べて最も高くなっている。このことからも、年代が若い起業希望者・起業準備者ほど海外就学経験がある割合が高く、さらに、海外就学経験がある人ほど高成長型を目指して起業しようとしていることが推察される。

〔7〕起業家コミュニティへの参加

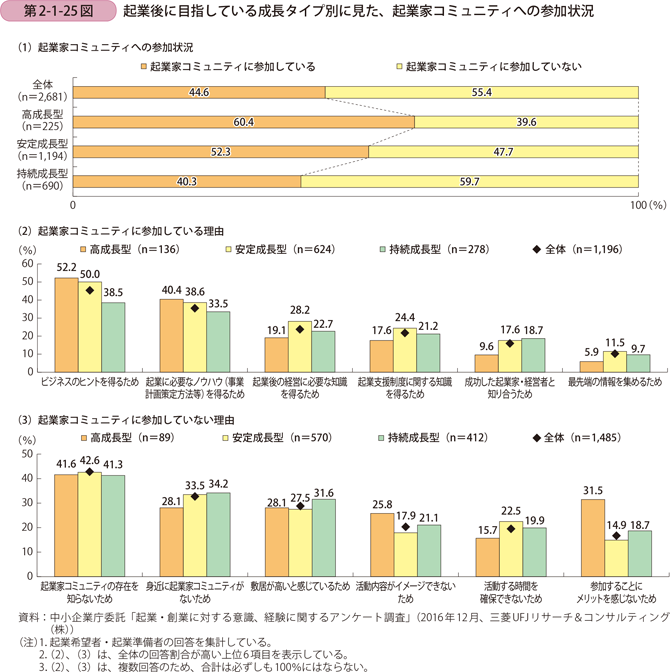

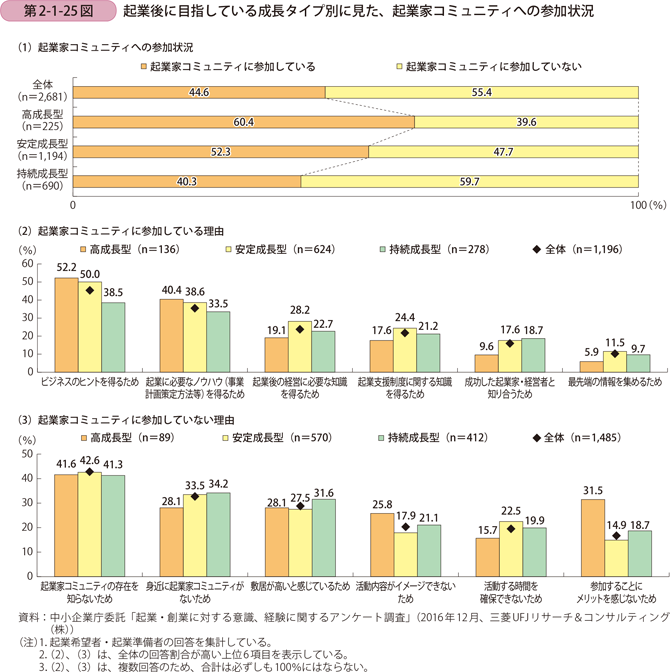

ここで、組織又は個人が主催する、起業家や起業に関心のある者の集まりである「起業家コミュニティ」への参加状況を見てみる。第2-1-25図は、起業家コミュニティの参加状況及び、参加・不参加の理由についてそれぞれ聞いたものである。これを見ると、起業希望者・起業準備者全体のうち起業家コミュニティに参加している割合は44.6%と、参加割合は決して高くないことが分かる。また、起業前に目指している成長タイプ別に見てみると、持続成長型、安定成長型、高成長型の順に参加割合が上がっており、高成長型を目指している起業希望者・起業準備者の約6割が起業家コミュニティに参加していることが分かる。

次に、参加している理由について見てみると、高成長型を目指している起業希望者・起業準備者は、「ビジネスのヒントを得るため」、「起業に必要なノウハウ(事業計画策定方法等)を得るため」の割合がほかの成長タイプに比べて高いことから、周囲から事業に関するヒントやノウハウを習得するために、起業前に起業家コミュニティに積極的に参加していることが考えられる。他方で、持続成長型を目指している起業希望者・起業準備者は、「成功した起業家・経営者と知り合うため」の回答割合がほかの成長タイプに比べて高いことから、起業前に起業家コミュニティに参加することで、事業に必要な知識やノウハウだけではなく、人脈・ネットワーク等も形成しようとしていることが推察される。

最後に、起業家コミュニティに参加していない理由について見てみると、「起業家コミュニティの存在を知らないため」の割合が最も高くなっている。他方で、高成長型を目指している起業希望者・起業準備者は「参加することにメリットを感じないため」の回答割合がほかの成長タイプに比べて高くなっている。高成長型を目指している起業希望者・起業準備者はほかの成長タイプに比べて起業家コミュニティの参加割合が高いが、そうした外部コミュニティを必要としていない人も一定数存在しているものと考えられる。

〔8〕起業希望者が起業準備に着手していない理由

ここからは、起業希望者と起業準備者それぞれに着目し、それぞれが抱える課題や次のステージに進む際に活用した支援施策等について明らかにしていく。第2-1-26図は、起業希望者が具体的な起業の準備に着手していない理由について、男女・年代別に見たものである。

はじめに、男性について見てみると、34歳以下と60歳以上の年代については「事業に必要な専門知識、経営に関する知識・ノウハウの不足」の割合が最も高く、次いで「起業への不安(収入の減少、失敗時のリスク等)」、「資金調達方法の目途がつかない(補助金、自己資金を含む)」の順になっている。他方で、35~59歳の年代は「起業への不安(収入の減少、失敗時のリスク等)」の割合が最も高く、次いで「資金調達方法の目途がつかない(補助金、自己資金を含む)」の順になっていることが分かる。以上より、34歳以下と60歳以上の男性の起業希望者は、事業に必要な専門知識や経営知識・ノウハウが不足しているために起業準備段階に進めておらず、また35~59歳の男性の起業希望者については、失敗した時の負債といった不安や、起業する際の資金調達の目途が立っていないために起業準備に着手できていないことが分かる。

次に、女性について見てみると、いずれの年代についても、「事業に必要な専門知識、経営に関する知識・ノウハウの不足」の割合が最も高い。そのほか、34歳以下と35~59歳の年代は次いで「起業への不安(収入の減少、失敗時のリスク等)」、「資金調達方法の目途がつかない(補助金、自己資金を含む)」となっているが、60歳以上の年代については「起業への不安(収入の減少、失敗時のリスク等)」の割合は低下し、一方で「資金調達方法の目途がつかない(補助金、自己資金を含む)」の割合が高くなっている。さらに、60歳以上の年代については、「家庭環境の変化(結婚・出産・介護等)」の割合についても、ほかの年代に比べて高くなっている。また、男性の起業希望者と比べて、女性の起業希望者は「起業の具体的なイメージができていない」と回答している割合も高い傾向にある。以上より、女性の起業希望者は、男性に比べて起業の具体的なイメージが十分できておらず、そのほか事業に必要な専門知識や経営知識も不足しているために起業準備を行えていないことが分かる。さらに、59歳以下の女性の起業希望者は起業への不安のため、60歳以上の女性の起業希望者は資金調達の目途がつかず、さらに家庭環境の変化のために起業準備に着手できていないことが分かる。

〔9〕起業準備者が起業の具体的な起業準備に踏み切った理由

ここで、具体的な起業準備に踏み切った理由について起業準備者に聞いたものを、男女・年代別に見たものが第2-1-27図である。これを見ると、男女共に、いずれの年代においても、「起業について家族の理解・協力を得られた」の割合が最も高くなっている。また、男性について見てみると、34歳以下の年代は「製品・商品・サービスの具体的なアイデアを思いついた」、「起業についての相談相手が見つかった」、35~59歳の年代は「事業に必要な知識や経験が蓄積された」、「製品・商品・サービスの具体的なアイデアを思いついた」、60歳以上の年代は「事業に必要な知識や経験が蓄積された」、「時間的な余裕ができた」の割合がそれぞれ次いで高くなっている。

続いて、女性について見てみると、「起業について家族の理解・協力を得られた」の割合が最も高く、次いで、34歳以下と35~59歳の年代は、「家庭環境の変化(結婚・出産・介護等)」、「周囲(家族、友人、取引先、起業家・経営者等)に勧められた」、60歳以上の年代は「具体的な事業化の方法が分かった」、「周囲(家族、友人、取引先、起業家・経営者等)に勧められた」の順になっていることが分かる。

以上より、起業準備を開始するためには、性別や年代を問わず、起業について家族の理解・協力を得ることが重要であることが分かった。そのほか、男性においては製品・商品・サービスの具体的なアイデアが思いつくことや事業に必要な知識や経験を習得すること、女性においては家庭環境の変化や家族、友人をはじめとした周囲に起業を勧められることも、起業準備を開始するきっかけになるものと考えられる。

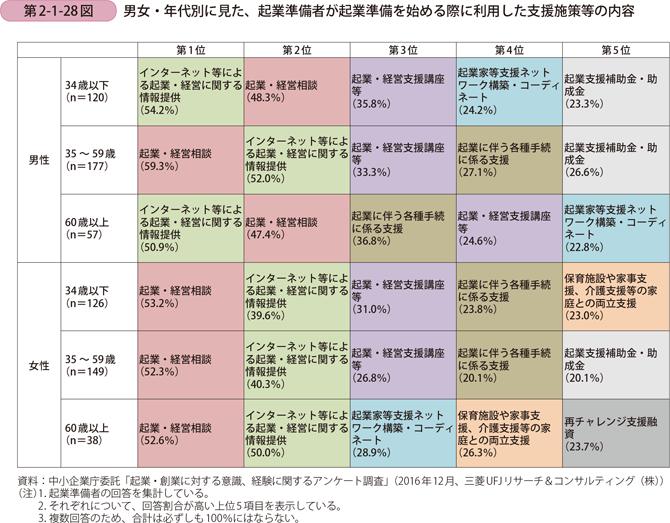

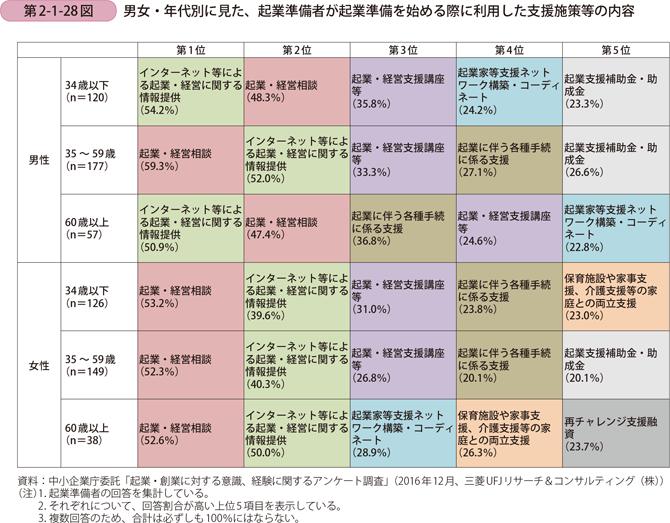

〔10〕起業準備者が起業準備を始める際に利用した支援施策等の内容

ここで、起業準備者に対して、起業準備を始める際に利用した支援施策等について聞いたものが第2-1-28図である。はじめに男性について見てみると、いずれの年代についても、「インターネット等による起業・経営に関する情報提供」、「起業・経営相談」の割合が高いことが分かる。そのほか、34歳以下、35~59歳の年代は「起業・経営支援講座等」も活用している一方で、年代が上がるにつれて「起業に伴う各種手続に係る支援」を利用する割合が上がっていることが分かる。次に、女性について見てみると、いずれの年代についても「起業・経営相談」の割合が最も高く、次いで「インターネット等による起業・経営に関する情報提供」の順になっている。さらに、34歳以下、35~59歳の年代については「起業・経営支援講座等」の割合も比較的高く、また34歳以下と60歳以上の年代については「保育施設や家事支援、介護支援等の家庭との両立支援」を利用している人も一定数いることが分かる。

以上より、起業準備者は起業準備を開始する際に、性別や年代を問わず、家族や友人や、周囲の起業家・経営者や商工会・商工会議所等の支援機関に起業や経営に関する相談を行う、インターネット等を利用して、ミラサポといった経営支援サイト等を通して起業に関する情報を収集するといった行動をとっていることが考えられる。さらに、59歳以下の年代の起業希望者は創業スクール等の起業関連のセミナーへの参加、34歳以下や60歳以上の女性の起業希望者は保育施設や介護支援等のサービスも利用していることが分かる。

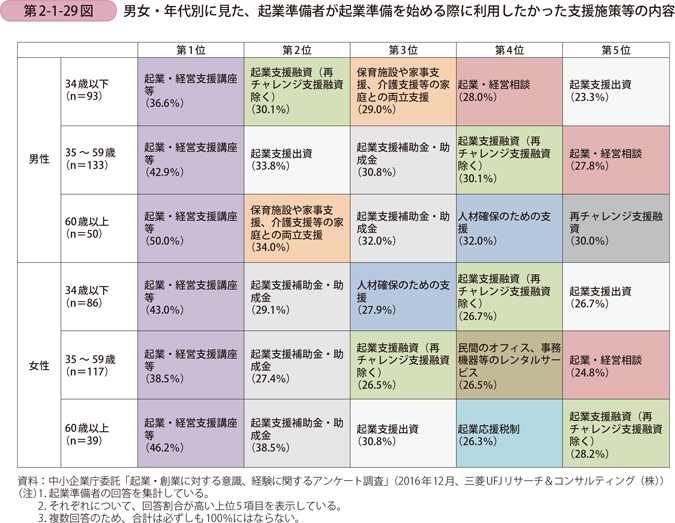

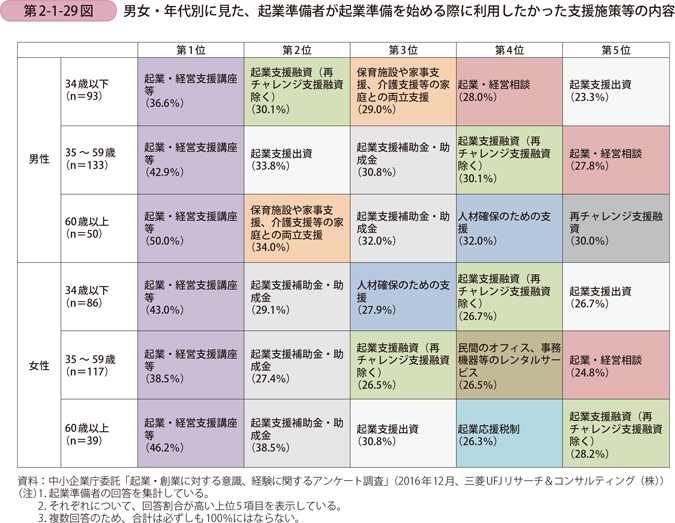

〔11〕起業準備者が起業準備を始める際に利用したかった支援施策等の内容

ここからは、起業準備者が起業準備を開始する際に利用したかったができなかった支援策等について見ていく(第2-1-29図)。これを見ると、男女共に、いずれの年代についても「起業・経営支援講座等」の割合が最も高くなっている。また、男性について見てみると、次いで34歳以下は「起業支援融資(再チャレンジ支援融資除く)」、35~59歳は「起業支援出資」、60歳以上は「保育施設や家事支援、介護支援等の家庭との両立支援」の順にそれぞれなっており、年代によって利用したかった支援施策等が異なっていることが分かる。次に、女性について見てみると、いずれの年代についても「起業・経営支援講座等」に次いで「起業支援補助金・助成金」となっている。また、男女共に、「起業支援融資(再チャレンジ支援融資除く)」、「起業支援補助金・助成金」、「起業支援出資」、「再チャレンジ支援融資」といった、資金調達面の支援を回答する割合が高くなっている。以上をまとめると、起業準備者は性別、年代を問わず、起業準備を開始する際に創業スクール等の起業・経営支援講座や、融資や出資、補助金・助成金といった資金調達面の支援施策を利用したかったものの、実際には利用できなかったことが考えられる。さらに、女性の起業準備者は起業準備を開始する際に、保育施設、介護施設等の家庭との両立支援を利用していることは第2-1-28図で確認してきたが、第2-1-29図からも、男性についても家庭との両立支援を利用したかったことが見て分かる。このように、今後起業準備者数を増加させるためには、きめ細かなものを含め、支援施策を更に拡充していくことが求められる。

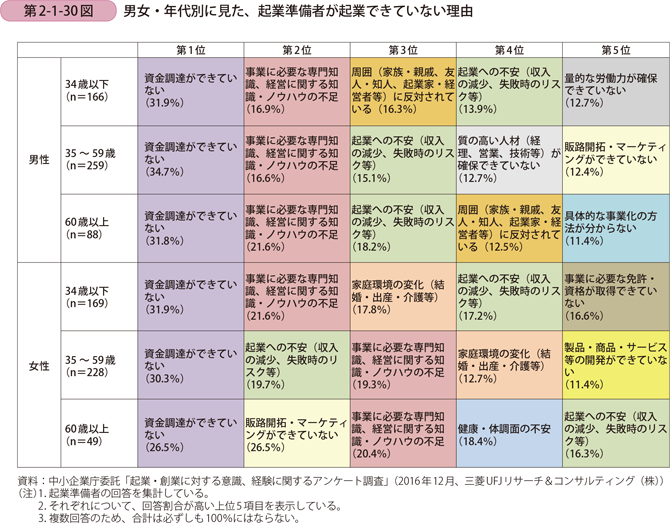

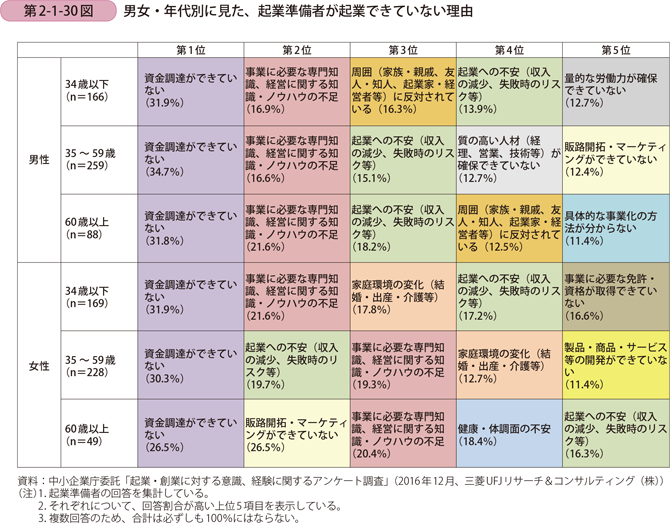

〔12〕起業準備者が起業できていない理由

続いて、起業準備者が起業できていない理由について確認していく。第2-1-30図は、起業準備者が起業できていない理由を男女・年代別に見たものであるが、はじめに男性について見てみると、いずれの年代についても「資金調達ができていない」の割合が最も高く、次いで「事業に必要な専門知識、経営に関する知識・ノウハウの不足」の順になっている。また、そのほか34歳以下の年代では「周囲(家族・親戚、友人・知人、起業家・経営者等)に反対されている」、35歳以上の年代では「起業への不安(収入の減少、失敗時のリスク等)」の割合も高くなっている。続いて、女性について見てみると、男性と同様に「資金調達ができていない」の割合がいずれの年代においても高くなっている。また、そのほか34歳以下、35~59歳の年代では「家庭環境の変化(結婚・出産・介護等)」、60歳以上の年代では「健康・体調面の不安」の割合も、それぞれほかの年代に比べて高くなっていることが分かる。以上をまとめると、起業準備者が起業できていない理由としては、性別や年代を問わず、資金調達ができていないことが最も大きな理由となっている。さらには、男性は事業に必要な知識・ノウハウ不足や周囲の反対や起業することへの不安、人材が確保できていないといった理由により、女性も事業に必要な知識・ノウハウの不足を筆頭に、家庭環境の変化、健康・体調面への不安といった様々な理由を年代によってそれぞれ抱えているために、起業が実現できていないことが考えられる。

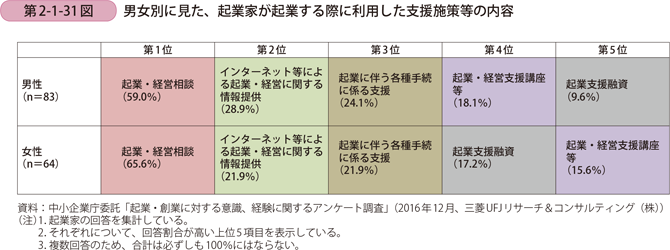

〔13〕起業家が起業する際に利用した支援施策等の内容

それでは、起業家はどのように起業にまで至ったのであろうか。実際に起業した起業家が、起業する際に利用した支援施策等について聞いたものを、男女別に見たものが第2-1-31図である。これを見ると、男女共に「起業・経営相談」の割合が最も高く、次いで「インターネット等による起業・経営に関する情報提供」、「起業に伴う各種手続に係る支援」の順になっている。また、男性起業家は女性起業家に比べて「起業・経営支援講座等」を利用しており、一方で女性起業家は男性起業家よりも「起業支援融資」を利用している割合が高いことが分かる。このことから、起業家は起業する際に、男女共に、家族や友人、先輩経営者といった自身の周囲や商工会・商工会議所やよろず支援拠点といった支援機関等に起業や経営に関して相談を行っていることが考えられる。また、起業・経営相談と併せてインターネット等を利用して自身で起業・経営に関する情報収集をしたり、支援機関等から事業計画作成支援等の手続面の支援も受けたりしていることが考えられる。

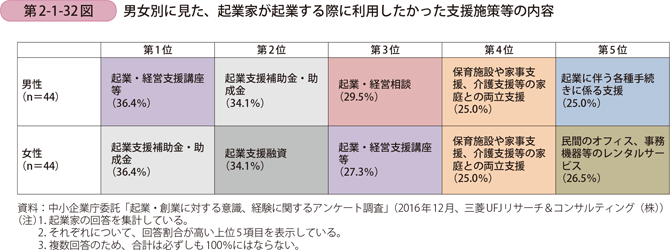

〔14〕起業家が起業する際に利用したかった支援施策等の内容

次に、起業家が起業する際に利用したかったができなかった支援施策等について、男女別に見たものが第2-1-32図である。これを見ると、男性起業家は「起業・経営支援講座等」、「起業支援補助金・助成金」、「起業・経営相談」の順になっている一方で、女性起業家は「起業支援補助金・助成金」、「起業支援融資」、「起業・経営支援講座等」の順になっている。このことから、実際の起業家でも、男性は創業スクールや起業経営セミナーといった起業・経営支援に関する講座、女性は創業・第二創業促進補助金をはじめとした補助金・助成金や民間金融機関・政府系金融機関が取り扱う創業関連融資をそれぞれ利用したかったというニーズが高く、さらに、女性は男性に比べて、補助金・助成金や融資等による起業時の資金調達支援を受けられていないことが考えられる。

以上、起業希望者と起業準備者の実態や課題について分析してきたが、これらの結果より、性別や年代によって、起業に至るまでに抱えている課題や支援策の活用状況にはギャップがあることが分かった。さらに、実際の起業家でも、起業時には必ずしも望んだ支援を受けられなかったことが分かった。今後、現在の起業希望者と起業準備者一人一人が、自身が抱える課題に対してどのような起業支援施策があるのかを認識し、その上で商工会や商工会議所、よろず支援拠点等の支援機関への相談を行い、融資や出資、補助金をはじめとした各種支援施策等を活用するといった過程を経ることで、起業に至る割合も今後向上していくと考えられる。そのためにも、起業希望者・起業準備者に対して、国や支援機関が起業支援施策に関する積極的な広報を行っていくことが必要であろう。

コラム2-1-3

創業支援施策

本コラムでは、我が国における創業支援施策について見ていく。

●【産業競争力強化法における創業支援事業計画認定制度】

2014年1月20日に施行された産業競争力強化法においては、地域における創業を促進させるために、市区町村と民間事業者(地域金融機関、特定非営利活動法人、商工会・商工会議所等)が連携し、創業に係る支援を行っている。

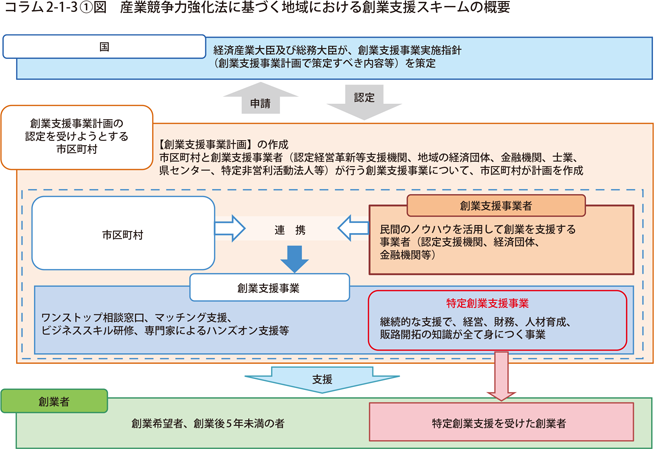

具体的には、国が「創業支援事業実施指針」を示した上で、それに基づき市区町村が創業支援事業計画を作成、申請した「創業支援事業計画」について国が認定を行い、市区町村が創業支援事業者と連携して同計画に基づき、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催等の具体的な創業支援を行うものである(コラム2-1-3〔1〕図)。

市区町村は、計画を策定するに当たり、自らの地域の課題の把握や将来像のデザインを行いながら支援を実行していく必要がある。また、計画の実施に当たっては、市区町村だけではなく、民間のノウハウを活用することで、効果的で実効性のある創業支援を行うことが可能となる。

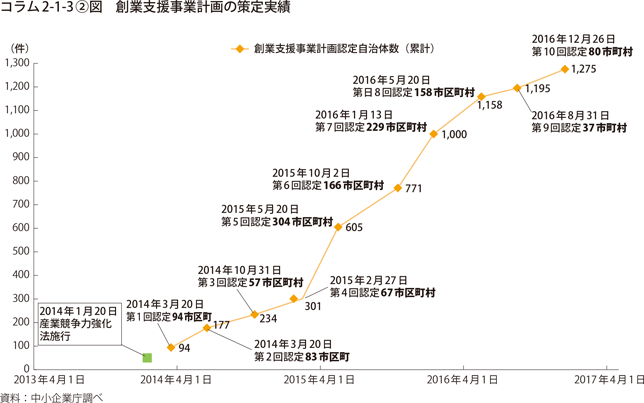

現在の創業支援事業計画の認定状況は、2016年12月26日の第10回認定時点において、1,741市区町村のうち、1,275市区町村が認定を受けている(全自治体における認定取得率は73.2%、人口カバー率は95%)(コラム2-1-3〔2〕図)。

●【創業補助金】(創業事業者向けの補助金)

産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により、特定創業支援事業を受けて創業を目指す事業者に対して、創業に要する経費の一部の補助を行っている。

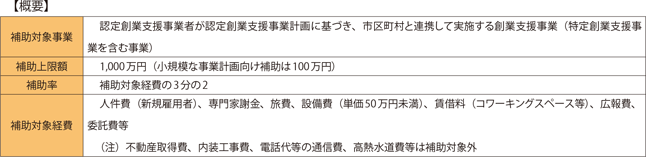

●【創業支援事業者補助金】(創業支援事業者向けの補助金)

産業競争力強化法に基づき、国からの認定を受けた市区町村の創業支援事業計画に従って、市区町村と連携して民間の支援事業者等が行う創業支援(兼業・副業を通じた創業ニーズにも対応)の取組に要する経費の一部の補助を行っている。

●【創業スクール認定制度】

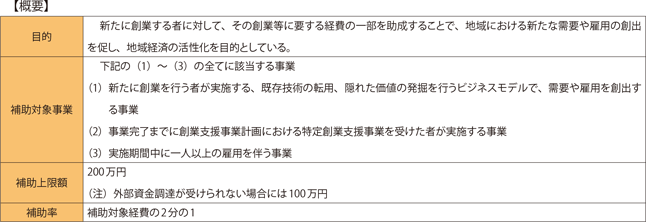

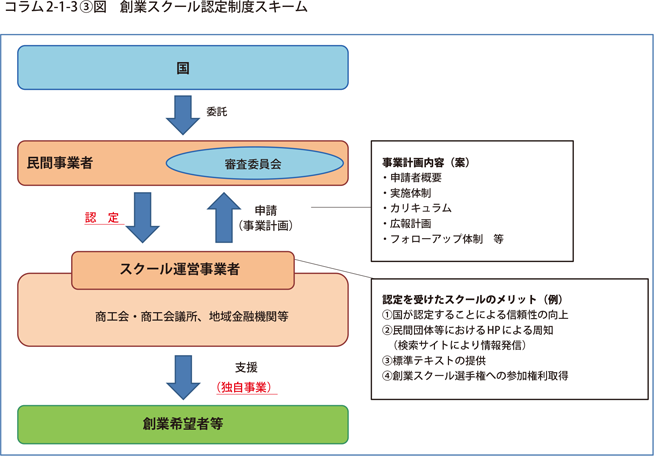

スクール運営事業者が実施する、創業に必要な財務・税務等の基本的な知識の習得からビジネスプラン作成等の支援を行う、一定基準を満たす創業スクールを国が委託先の民間事業者を通じて認定する「創業スクール認定制度」を平成29年度から開始する(平成28年度まで行っていた「創業スクール」(国から委託を受けた民間団体等がスクール運営事業者に再委託を行い、スクール運営事業者はあらかじめ決められた国の支援を創業希望者に行う制度)の後継となる制度)(コラム2-1-3〔3〕図)。

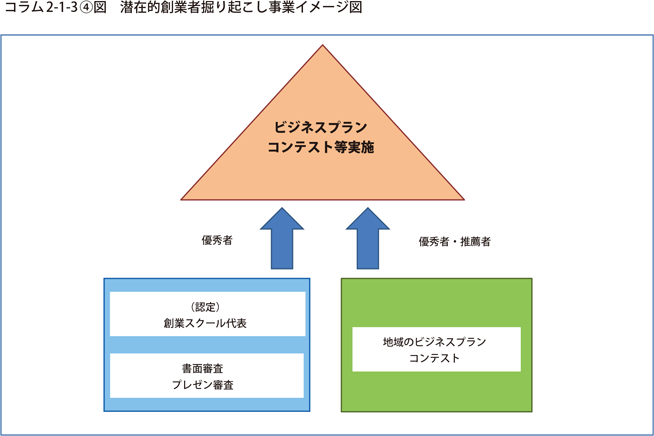

●【潜在的創業者掘り起こし事業】

認定創業スクールの代表者と地域のビジネスプランコンテスト等の優秀者、推薦者を集めて全国的なビジネスプランコンテストを実施することで、創業の意義を全国的に広め、潜在的創業者の掘り起こしを行っていく(コラム2-1-3〔4〕図)。