第1章 起業・創業

第1部では、我が国の起業の実態や我が国経済の今後の発展のために必要不可欠である、中小企業のライフサイクルが循環していく重要性について見てきたが、本章では、ライフサイクルのうち「起業・創業」に着目し、詳細な分析を行っていく。具体的には、第1節で我が国の起業の実態について、国際比較も行いながら概観するとともに、第2節では起業関心者が起業に至るまでの実態や課題の分析を行い、続く第3節では起業した企業の起業時及び起業後の成長段階ごとの実態や課題を明らかにし、今後起業を増やしていくために求められる支援施策等の在り方について検討していく。

第1節 我が国の起業の実態

本節では、各種の統計や調査を用いて、我が国の起業の実態を時系列に見ていくとともに、起業活動における国際比較を行うことで、我が国の起業の実態を明らかにしていく。

1 我が国の起業の実態

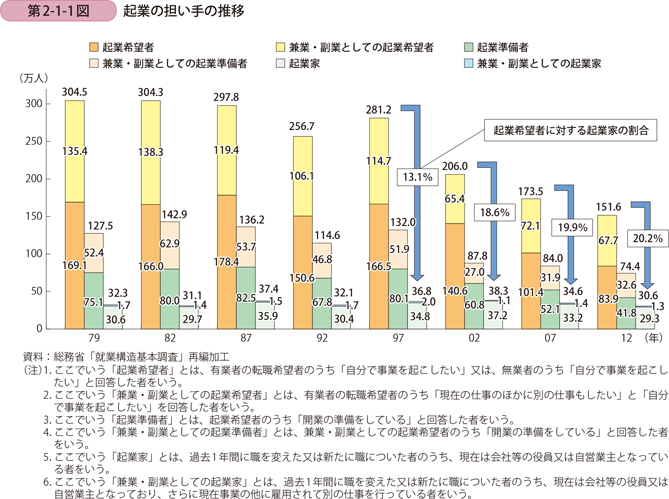

はじめに、本項では、総務省「就業構造基本調査」を活用して、起業を希望する起業希望者や実際に起業した起業家といった起業の担い手の実態や経年推移を概観することで、我が国の起業の実態について分析していく。

〔1〕起業の担い手の推移

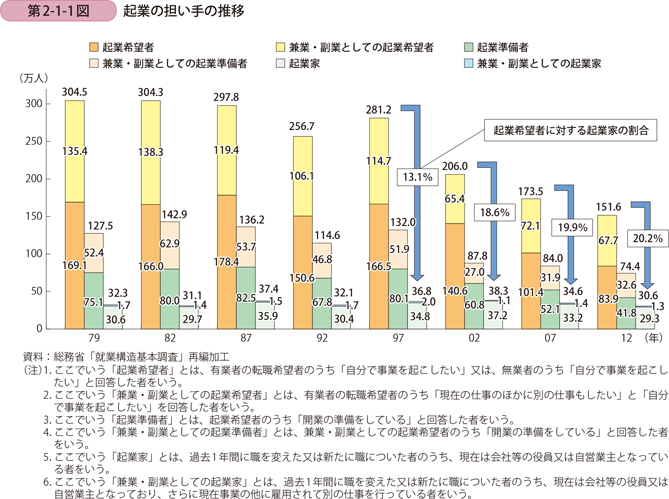

第2-1-1図は、我が国の起業を担っている起業希望者数、起業準備者数、起業家数の経年推移を見たものであるが、これを見ると、起業希望者数、起業準備者数は1997年以降減少傾向にあり、その結果起業家数も2002年38.3万人、2007年34.6万人、2012年30.6万人と徐々にではあるが減少している。他方で、起業準備者数と起業家数の減少ペースについては、起業希望者数の減少ペースに比べて緩やかであり、起業希望者に対する起業家の割合については、1997年から2012年にかけて、13.1%、18.6%、19.9%、20.2%と増加しており、その結果、起業希望者数が大きく減少している一方で、毎年一定数の起業家が一貫して誕生していることが分かる1。

1 今回起業家数の推移を概観していくに当たり、「起業家」を「過去1年間に職を変えた又は新たに職についた者のうち、現在は会社等の役員又は自営業主となっている者」と定義しているが、総務省「就業構造基本調査」では、2007年調査から「自分で事業を起こしたか」という調査項目が追加されている。2007年と2012年において、起業家から「自分で事業を起こしたか」に該当する者のみを抽出した場合、2007年と2012年の「自分で事業を起こした」起業家数はそれぞれ18.1万人(うち、兼業・副業としての起業家0.7万人)、16.9万人(うち、兼業・副業としての起業家0.6万人)となる。第2-1-1図の起業家については、自分で事業を起こした者は抽出していないため、自分で事業を起こさずに、事業承継等により自営業主や法人の代表取締役になった者が含まれている可能性があることに留意する必要がある。

また、兼業・副業として起業を検討している起業希望者、起業準備者(以下、それぞれ「兼業・副業としての起業希望者」、「兼業・副業としての起業準備者」という。)及び、兼業・副業として起業した起業家(以下、「兼業・副業としての起業家」という。)について見てみると、全体の起業希望者、起業準備者に占める、兼業・副業としての起業希望者、起業準備者の割合は2002年以降それぞれ増加傾向にある(起業希望者全体に占める兼業・副業としての起業希望者の割合は、2002年:31.7%、2007年:41.6%、2012年:44.7%となっている。また、起業準備者全体に占める兼業・副業としての起業準備者の割合は2002年:30.8%、2007年:38.0%、2012年:43.8%となっている。)。他方で、全体の起業家に占める兼業・副業としての起業家の割合も、2002年以降増加傾向にある(2002年:2.9%、2007年:4.0%、2012年:4.2%)が、起業希望者や起業準備者に比べ、割合が低いことからも、兼業・副業としての起業が新しい働き方の一つとして注目されてきているものの、実際に起業に至ることは少ないことが分かる。

〔2〕起業希望者及び起業家の性別構成の推移

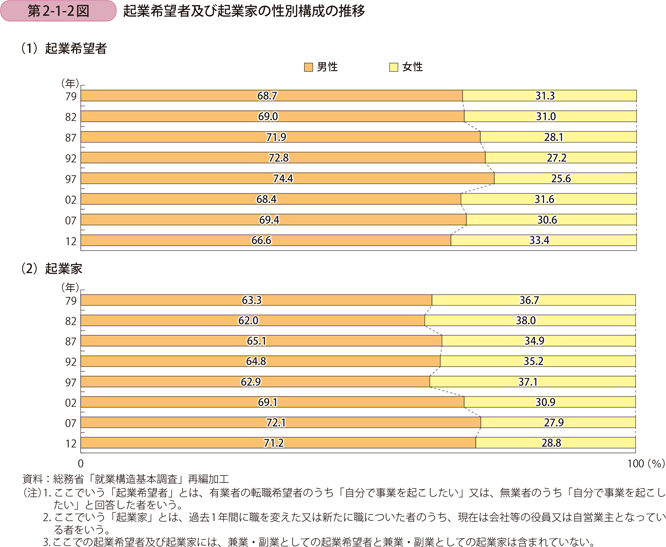

続いて、起業希望者と起業家について男女別の構成を見たものが第2-1-2図であるが、これを見ると、1997年以降、女性の起業希望者割合が増加傾向にある一方で、全体の起業家に占める女性起業家の割合は、1997年以降減少傾向にあることからも、近年女性が働き方の一つとして起業を考えるようになっているものの、実際にはなかなか起業にまで至っていないことが分かる。

〔3〕起業家の年齢構成の推移

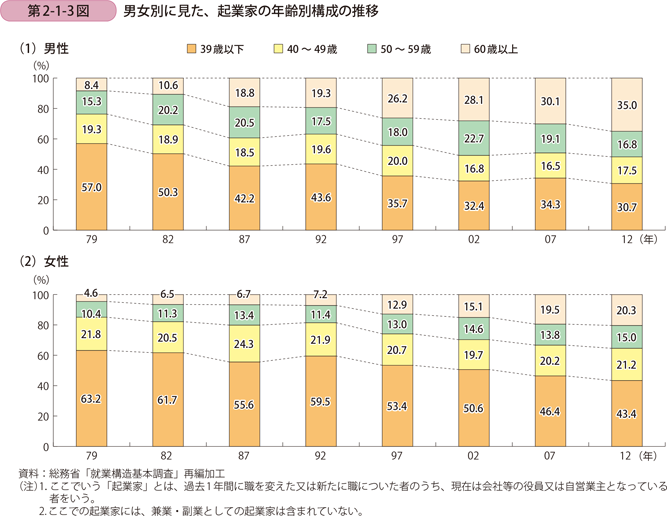

次に、第2-1-3図の起業家の年齢別構成を男女別に見ると、起業家全体に占める60歳以上の起業家の割合は、1979年以降男女共に増加傾向にあることが分かる。また、足下の2012年の60歳以上の起業家割合は、女性が20.3%に対し、男性が35.0%と、女性に比べ男性の方が高くなっている。これは、男性の場合サラリーマンを定年退職した後に、セカンドキャリアとして起業を選択している人が女性に比べて多いためであると推察される。

〔4〕起業家の業種構成の推移

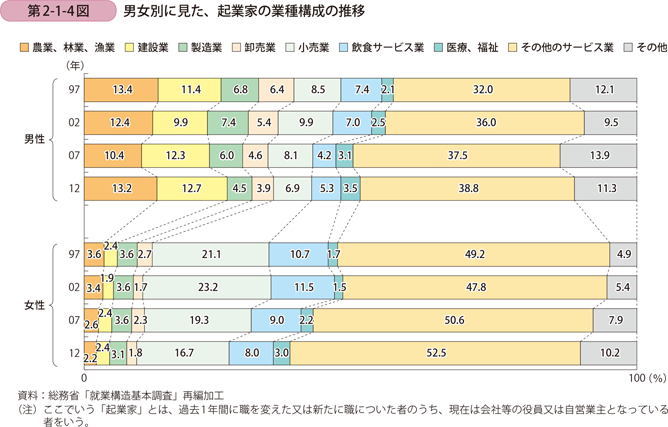

続いて、起業家の業種構成の推移を男女別に見た第2-1-4図を見ると、男性は農林漁業といった一次産業や、建設業の割合が女性に比べて高い。また、男女共に、近年製造業、卸売業、小売業、飲食サービス業の割合が低下しており、一方で、学術研究,専門・技術サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業をはじめとしたサービス業や医療,福祉の割合が上がっている。また、女性については、特に小売業、飲食サービス業の割合が近年低下傾向にある一方で、その他のサービス業の割合が増加傾向にあることが分かる。

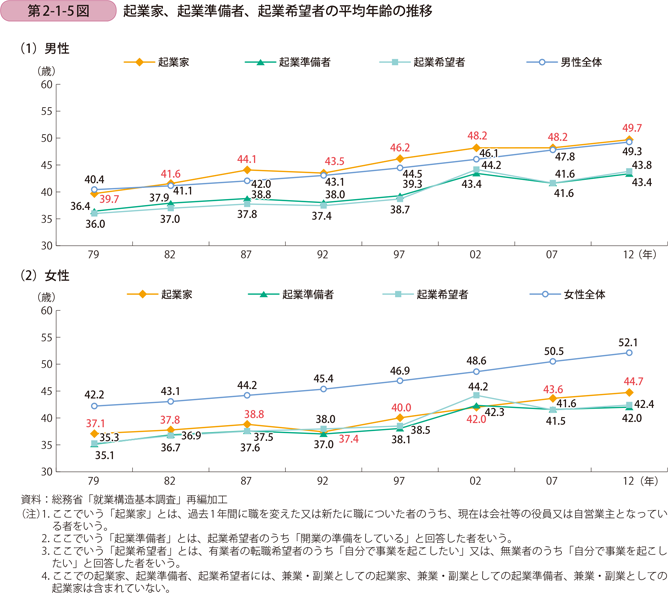

〔5〕起業家、起業準備者、起業希望者の平均年齢の推移

第2-1-5図の、起業家、起業準備者、起業希望者の平均年齢2の推移を男女別に見ると、少子高齢化の影響により、起業家、起業準備者、起業希望者の平均年齢は男女共に年々上昇している。また、男性については、1979年から2012年にかけて男性全体の平均年齢が40.4歳から49.3歳と8.9歳上昇しているのに対して、男性起業家の平均年齢は、39.7歳から49.7歳へ10歳と男性全体平均を上回るペースで起業家の平均年齢が上昇している。それに対し、女性については、1979年から2012年にかけて女性全体の平均年齢が42.2歳から52.1歳と9.9歳上昇しているのに対して、女性起業家の平均年齢は37.1歳から44.7歳と7.6歳の上昇にとどまっている。

2 ここでの「平均年齢」については、人口全体における平均年齢を推定するために、総務省「就業構造基本調査」に回答した標本について、地域、性別、年齢階級、世帯の種類ごとに算出した推定用乗率を乗じて、起業家、起業準備者、起業希望者それぞれの平均年齢の推定値を算出している。

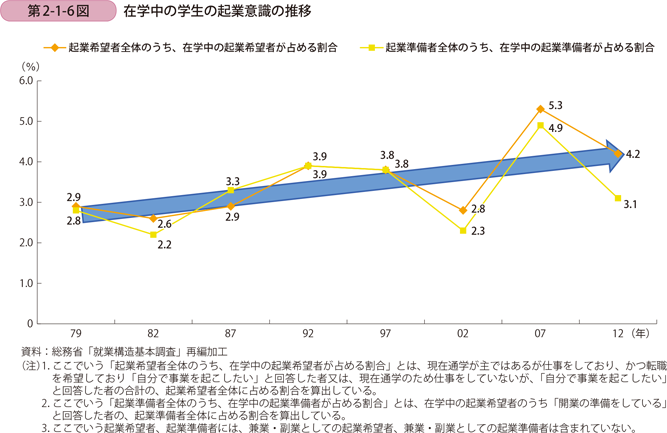

〔6〕学生の起業意識の変化

前掲の第2-1-3図で、起業家に占める39歳以下の割合は男女共に年々減少傾向にあることを見てきたが、ここで、第2-1-6図により、起業希望者全体に占める、在学中でかつ起業を希望している学生の割合と、起業準備者全体に占める、在学中でかつ具体的に起業準備を行っている学生の割合について、経年の推移を見てみると、在学中の学生の起業への意識が徐々に高まっていることが分かる。

コラム2-1-1

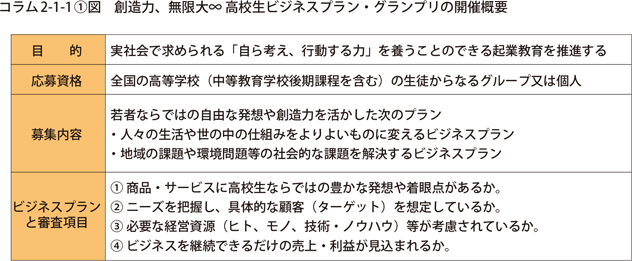

高校生ビジネスプラン・グランプリ

(株)日本政策金融公庫では、実社会で求められる「自ら考え、行動する力」を養うことのできる起業教育を推進し、次世代を担う若者の創業マインドの向上を目指すことを目的として、高等学校の生徒向けの「高校生ビジネスプラン・グランプリ」を平成25年度から毎年開催している(コラム2-1-1〔1〕図)。

大学生や社会人等を対象としたビジネスアイデアコンテストは数多くあるが、高校生が取り組むに当たっては、市場調査やマーケティング、収支計画といった面が課題となることが多い。この点、(株)日本政策金融公庫では、年間約2万6千件もの創業融資に関するノウハウに基づき、実際に創業支援担当の専門職員が高校に訪問して「出張授業」を行うことで、ビジネスプラン作成等のサポートも行っている。

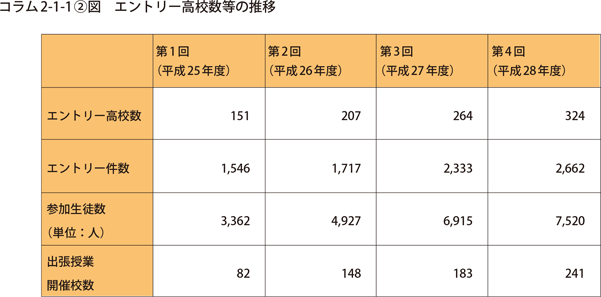

コラム2-1-1〔2〕図は、高校生ビジネスプラン・グランプリのエントリー高校数等の推移を見たものであるが、年々エントリー高校数は増加傾向にあることが分かる。人口減少問題を抱える地域の高校生が、地域資源の活用等、地域の産業や事業者と連携して地域活性化を目指すビジネスプランや、文部科学省が指定するスーパーグローバルハイスクール等の生徒からは国際的な視点で考案されたビジネスプラン等、その内容は多様で、そのレベルも年々上昇している。

さらに、地域によっては本グランプリがきっかけとなり、地域のビジネスプラン発表会が開催されたり、自治体において若者起業家育成事業が開始されたりするなど、各地域で高校・自治体一体となった起業家教育の取組が始まっている。

事例2-1-1. ライフイズテック株式会社

プログラミング・IT教育事業により、多様性のある中高生の可能性を伸ばす企業

東京都港区のライフイズテック株式会社(従業員33名、資本金5億1,848万円)は、2010年に創業された。

現在、中高生向けのプログラミング・IT教育キャンプやスクールの企画・運営及びオンラインプログラミング教育サービスの開発・運営等を手掛けている。2014年には、Googleが世界のICT教育組織に与える賞、Google RISE Awardsを、東アジア地域で初めて受賞した。

同社の使命・事業のビジョンは、多様性のある中高生一人一人の創造力や実行力の可能性を伸ばすことで、その実現に向けた実践的なツールが、プログラミング・IT教育の「キャンプ」や「スクール」等である。

まず、学びのきっかけをつくる「入口」として、春・夏・冬の長期休暇に全国の大学のキャンパスで開催する合宿型の「キャンプ」と、プログラミングをしっかりと学ぶ「中身」として、東京・大阪等の教室で学ぶ通学型の「スクール」がある。また、そこで学んだ中高生の進学、就職、起業等の「出口」のサポートも充実しており、世界的な企業への就職等、その後の活躍の道も開けている。

2011年度に初めて実施したキャンプは、中高生40名でスタートしたが、現在では、ひと夏で3,000名が参加するようになった。キャンプでは、大学生が中高生に直接、プログラミング・ITの技術を教えており、技術力、コミュニケーション能力を兼ね備えたスタッフが多数所属しているため、リピーターも多く、受講者数が増え続けている。

同社の水野雄介代表取締役CEOは、「プログラミング能力は、語学以上にどの国でも必要となる大きなポテンシャルがあるため、2015年からシンガポール等海外の大学でキャンプを開催するなど、グローバル展開も強化している。2020年には、日本国内だけで20万人の中高生がITでものづくりをする世界をつくることを目指す。」と力強く語った。