2 開廃業率の推移と現状

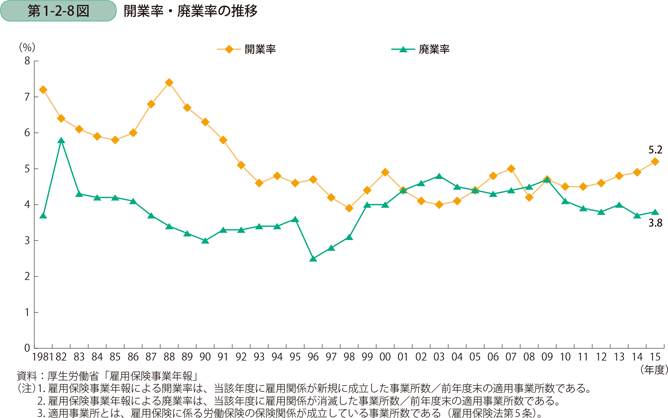

続いて、我が国の開業・廃業の動向について、厚生労働省「雇用保険事業年報」を基に算出される開廃業率を見ていく3。我が国の開業率は、1980年代には6~7%で推移していたものの、89年度以降は低下が続き、1993年度以降は直近の2014年度まで5%以下の水準で推移していた(第1-2-8図)。直近の2015年度は5.2%と、1993年以来、5%を上回った。

|

第1部 平成28年度(2016年度)の中小企業の動向

|

2 開廃業率の推移と現状

続いて、我が国の開業・廃業の動向について、厚生労働省「雇用保険事業年報」を基に算出される開廃業率を見ていく3。我が国の開業率は、1980年代には6~7%で推移していたものの、89年度以降は低下が続き、1993年度以降は直近の2014年度まで5%以下の水準で推移していた(第1-2-8図)。直近の2015年度は5.2%と、1993年以来、5%を上回った。

3 雇用保険事業年報をもとにした開廃業率は、事業所における雇用関係の成立、消滅をそれぞれ開廃業とみなしている。そのため、企業単位での開廃業を確認出来ない、雇用者が存在しない、例えば事業主1人での開業の実態は把握できないという特徴があるものの、毎年実施されており、「日本再興戦略2016」(2016年6月2日閣議決定)でも、開廃業率のKPIとして用いられているため、本分析では当該指標を用いる。

また、廃業率について同指標を用いて確認すると、1980年代後半から90年代前半は、おおむね3~4%、以降はおおむね4~5%台を推移しており、2002年以降は廃業率が開業率を上回る年もあった。足下では3.8%と、やや低水準となっている。

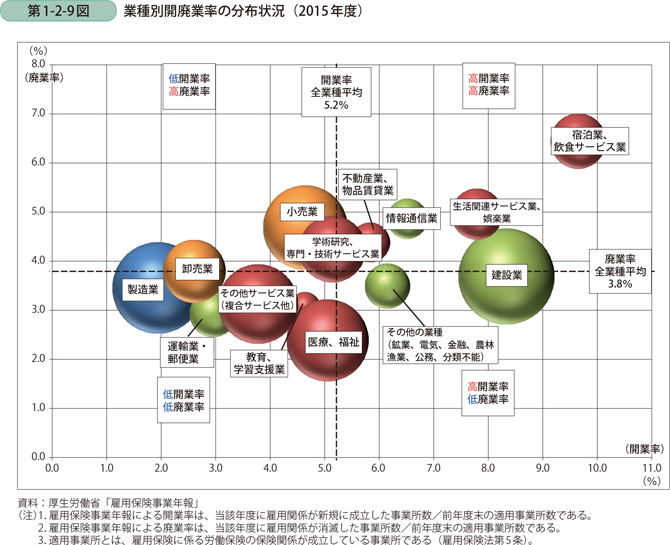

2015年度の開業率は5.2%、廃業率は3.8%であるが、業種によってこの水準は異なるため、業種ごとに開廃業率を確認する。開業率を横軸に、廃業率を縦軸に各業種を見たものが1-2-9図であり、各業種の円の面積は、各業種の適用事業所数を示している。

開業率の水準については、製造業が1.9%と最も低く、事業所数も多いため、全体の開業率を大きく押し下げている。他方で、最も開業率が高い業種は、宿泊業,飲食サービス業の9.7%で、次いで、建設業、生活関連サービス業、娯楽業となっている。宿泊業,飲食サービス業は開業率が高いだけでなく事業所数が一定程度あること、また、建設業についても開業率の水準は2番目に高く、事業所数は最も多いため、この2業種が全体の開業率を押し上げているといえる。

廃業率について同じく業種別に見ると、業種別の差異は小さくなっており、最も廃業率が低い業種は、医療,福祉の2.4%で廃業率を押し下げており、最も高い業種は宿泊業,飲食サービス業の6.4%で廃業率を押し上げている。他方で、開業率で差が見られた製造業と建設業については、廃業率はおおむね同水準となっている。

開業率、廃業率の2つを並べ、業種別に確認すると、開業率・廃業率共に平均を超え、事業所の入れ替わりが盛んであるのが、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業であり、開業率が高く廃業率が低い業種が建設業、開業率、廃業率共低い業種は製造業、卸売業であった。

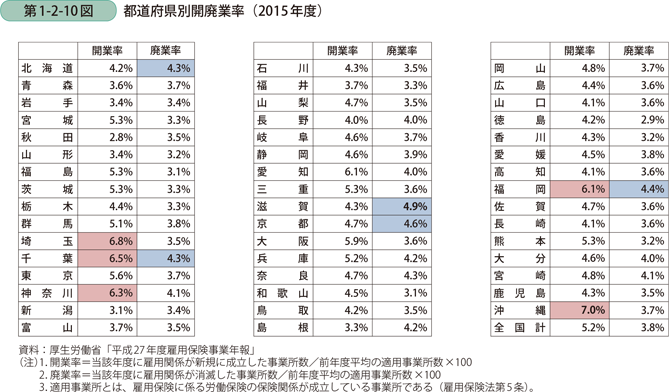

次に、開廃業率を都道府県別に見ると、最も開業率が高い都道府県は沖縄県で、埼玉県、千葉県、神奈川県、福岡県と続いている(第1-2-10図)。地域別の開業率の要因については、人口や所得の増加率等の需要側の要因、人口の年齢構成比や大卒比率、専門職比率等の人的資本の要因、地域の産業構成による要因等が既存の研究で挙げられているが4、要因の一つとして、最も開業率が高い沖縄県について産業構成を見ると、「宿泊業,飲食サービス業」の事業所構成比が全国で最も高く、業種構成が県別の開業率に影響していることが考えられる。また、廃業率については、最も高い都道府県は滋賀県で、京都府、福岡県、北海道、千葉県と続いている。

4 岡室博之・小林伸生「地域データによる開業率の決定要因分析」では、市町村レベルの集計データを用いて、1990年代後半の民営事業所の開業率の決定要因を分析し、需要要因、費用要因、人的資本要因、資金調達要因、産業集積・構造要因、及びその他の要因(企業規模構造、交通アクセス、公共サービス)が全て開業率に有意に影響することが示された。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |