第3節 まとめ

2016年度の我が国経済は、緩やかな改善傾向が続いており、中小企業・小規模事業者についても、業況、資金繰りは改善し、経常利益は過去最高、倒産件数は26年ぶりの低水準にあるなど、中小企業・小規模事業者を取り巻く状況は改善傾向にある。しかしながら、規模の小さな企業については改善の度合いは小さく、業種別・地域別に見るとばらつきもあり、震災や天候などの外的要因の影響も見られる。

加えて、中小企業の設備投資については、リーマン・ショック前の水準には届いておらず、設備の老朽化も進んでおり、海外展開も大企業と比べて進んでいない。企業の経常利益が最高水準にある今、中小企業・小規模事業者が発展を目指すためには、これらの課題に向き合い、設備の老朽化を解消するための設備投資、売上高の伸び悩みを解決するための海外も含めた新規需要の開拓への取組が必要である。

また、取引環境についても大企業と中小企業間には依然として差があり、今後、こうした中小企業・小規模事業者の取引条件改善も重要となる。

コラム1-1-2

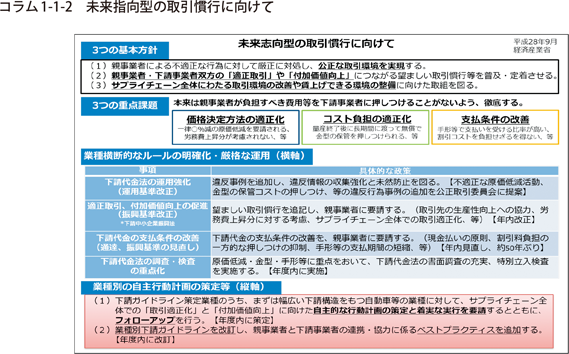

未来志向型の取引慣行に向けて(世耕プラン)

経済の好循環を実現するためには、中小企業・小規模事業者の取引条件改善が重要である。2016年9月、世耕経済産業大臣より、取引条件改善の対策パッケージとして「未来志向型の取引慣行に向けて」(世耕プラン)を公表した。本コラムでは、当該対策に係る取組について紹介する。

●下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議(2015年12月~)

中小・小規模事業者が賃上げを行いやすい環境を整備する観点から、下請等中小企業の取引実態を把握し、取引条件改善に必要な検討を行うため、2015年12月、官邸に連絡会議を設置した(議長:世耕内閣官房副長官(当時))。2017年3月現在、これまで11回開催されている。

●企業に対する下請取引等の調査・ヒアリング(2015年12月~2016年8月)

2015年12月~2016年3月までに、大企業1万5千社以上に対する書面調査及び中小企業1万社程度に対するWEB調査、下請等中小企業200社程度へのヒアリング調査を実施し、下請取引等の実態を把握した。

さらに、2016年3月までに実施した上記の調査結果を踏まえて、特に課題の見られる業種(自動車等製造業、建設業、トラック運送業(荷主事業者含む))の大企業95社に対し、調達方針や取引適正化の取組についてヒアリングを行った。

●未来志向型の取引慣行に向けて(2016年9月15日公表)

親事業者と下請事業者双方の「適正取引」や「付加価値向上」、サプライチェーン全体にわたる取引環境の改善を目的として、「未来志向型の取引慣行に向けて」(世耕プラン)を公表した。

●業種横断的なルールの明確化・厳格な運用(2016年12月14日)

〔1〕下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準(一部改正平成28年12月14日公正取引委員会事務総長通達第15号)

公正取引委員会において、「不適正な原価低減活動」や「金型の保管コストの押しつけ」等の違反行為事例を、66事例から141事例に大幅に追加した。

〔2〕下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準(平成28年12月14日経済産業省告示第290号)

親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行として以下のような内容を追加した。

(i)生産性向上等への協力

(ii)原価低減要請に係る合理性の確保

(iii)労務費上昇分の取引対価への反映

(iv)型の保管・管理の適正化(親事業者の事情により保管を求める場合のコストは負担)

(v)業種別下請ガイドラインの遵守、自主行動計画の策定と実行等

〔3〕下請代金の支払手段について(平成28年12月14日20161207中第1号 公取企第140号 中小企業庁長官 公正取引委員会事務総長)

以下の事項について、親事業者のうち大企業から率先して取り組んで頂くこととした。

(i)下請代金の支払いは可能な限り現金で行う。

(ii)手形等による場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう、これを勘案した下請代金の額を十分に協議して決定する。

(iii)手形サイトは120日(繊維業においては90日)を超えてはならないことは当然として、将来的に60日以内とするよう努める。

●業種別の自主行動計画の策定等

〔1〕下請ガイドライン策定業種のうち、まずは幅広い下請構造をもつ自動車等の業種に対して、サプライチェーン全体での「取引適正化」と「付加価値向上」に向けた自主的な行動計画の策定と着実な実行を要請するとともに、フォローアップを行う。2017年3月末現在、8業種13団体が策定した。〔2〕下請法運用基準等の改正を踏まえ、業種別下請ガイドラインを改訂し、親事業者と下請事業者の連携・協力に係るベストプラクティスを追加した。

●取引調査員(下請Gメン)による訪問調査(2017年1月~)

中小企業庁において、新たに下請Gメンを配置し、年間2,000件以上、下請中小企業へのヒアリングを実施することとした。ヒアリングで聞き取った内容については、必要に応じて、秘密保持を前提として、発注側事業者や業界団体に伝え、適正取引に向けた取組を強く促していく。