2 経営者年齢による成長への意識の違い、経営者交代が業績に与える影響

■企業の成長段階と経営者の外部環境への認識

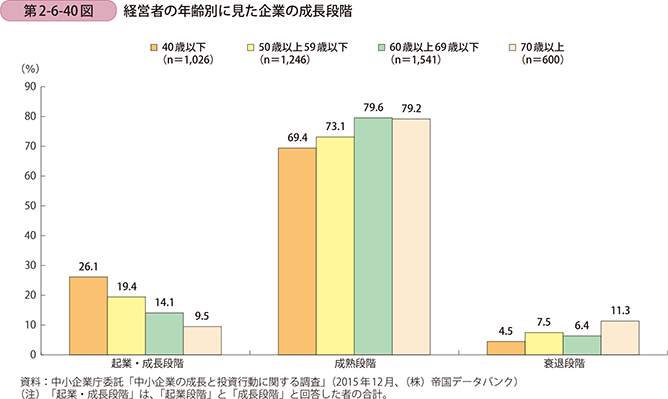

ここからは、経営者の年齢の違いにより、成長意識や企業風土等に違いがあるかどうかを見ていく。まず、経営者の年代別に企業の成長段階を見てみる。第2-6-40図を見ると、経営者の年代が若いほど成長段階と回答した企業の割合が多く、経営者の年齢が高くなるにつれ、成熟段階の企業が多くなることが分かる。

|

第2部 中小企業の稼ぐ力

|

2 経営者年齢による成長への意識の違い、経営者交代が業績に与える影響

■企業の成長段階と経営者の外部環境への認識

ここからは、経営者の年齢の違いにより、成長意識や企業風土等に違いがあるかどうかを見ていく。まず、経営者の年代別に企業の成長段階を見てみる。第2-6-40図を見ると、経営者の年代が若いほど成長段階と回答した企業の割合が多く、経営者の年齢が高くなるにつれ、成熟段階の企業が多くなることが分かる。

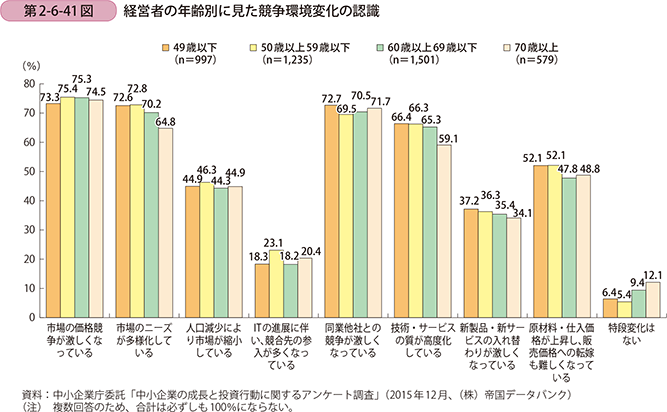

次に、経営者の年齢別に競争環境の変化に対する認識を見てみる。第2-6-41図を見ると、70歳以上の経営者において、「市場のニーズが多様化している」や「技術・サービスの質が高度化している」に対する回答割合が低くなっていることが見て取れる。

■成長への意識

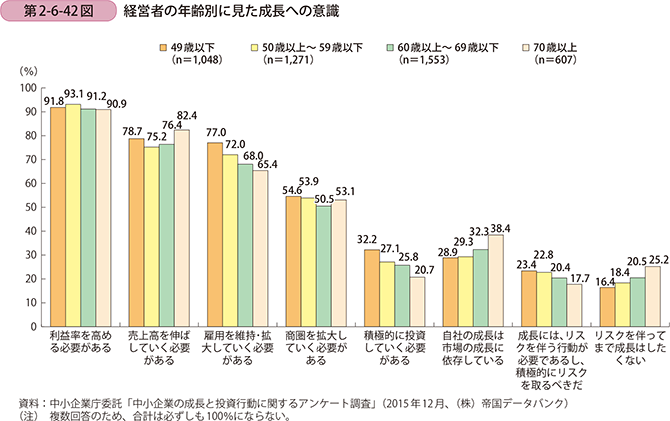

続いて、経営者の年齢別に成長への意識を見てみる。第2-6-42図を見ると、「利益率を高める必要がある」については、どの年齢においても、高い回答割合となっている。他方で、「積極的に投資していく必要がある」や「成長にはリスクを伴う行動が必要であるし、積極的にリスクを取るべきだ」は、若い経営者ほど高い傾向にあり、逆に、「自社の成長は市場の成長に依存している」や「リスクを伴ってまで成長はしたくない」は、シニア層ほど高い傾向にあることが見て取れる。

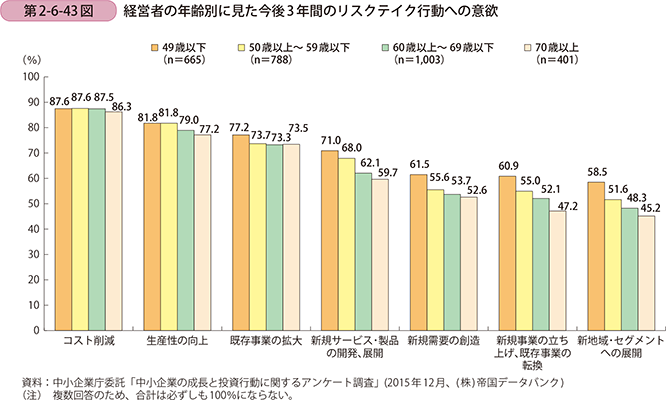

次に、今後の成長投資への意欲について確認する(第2-6-43図)。まず、成長投資への意欲から確認すると、コスト削減や生産性の向上は、年齢層にかかわらず意欲が高いことが見て取れる。他方で、新たな取組に係る項目については、49歳以下の年齢において、最も意欲度が高い傾向にある。

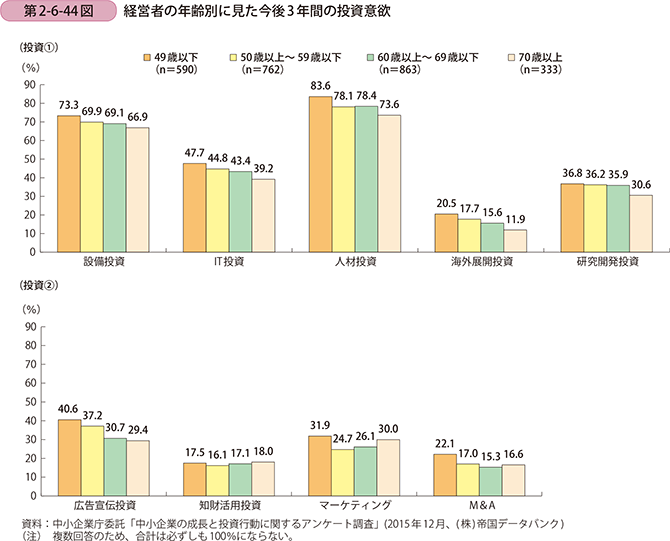

続いて、第2-6-44図は年齢別に今後3年間程度の投資意欲を示したものである。これを見ると、全体的に高年齢化に伴い、投資意欲の割合が低下していく傾向にあることが分かる。他方で、投資別に見ると、人材投資は他の投資に比べ、どの年代で見ても投資意欲が高い傾向であるのに対し、海外展開投資や知財活用投資は全年代で投資意欲が低い傾向になっているのが分かる。

■経営者交代の影響

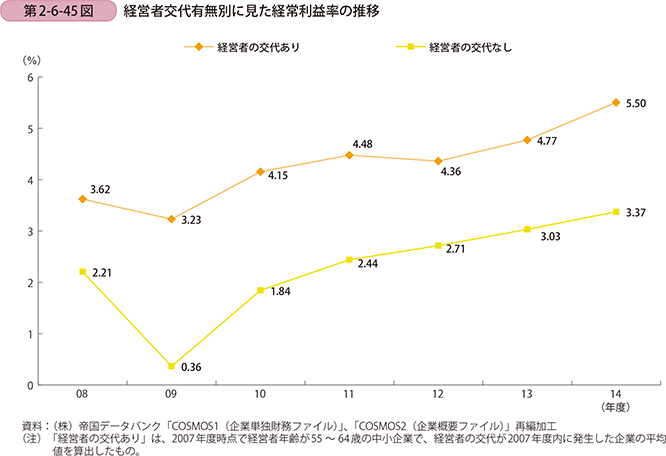

ここでは、経営者の交代が、企業の業績に与える影響を見ていく。第2-6-45図は、2007年度から2008年度にかけて、経営者の交代が発生したか否かで、経常利益率の推移に違いがあるかどうかを見たものである。第2-6-45図を見ると、「経営者の交代あり」の企業は、「経営者の交代なし」の企業に比べ、経常利益率の上昇幅が大きいことが見て取れることから、経営者の交代が企業の収益力に寄与していることが示唆される。

コラム2-6-6

経営革新への取組別に見た承継後の業績の違い

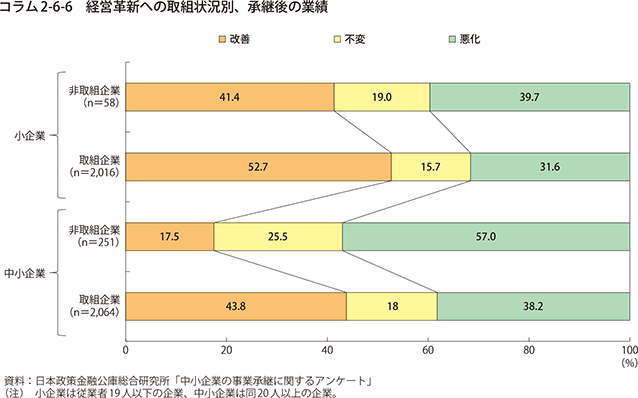

本節においては、経営者の年齢による企業パフォーマンスの違いや、経営者の交代による企業のパフォーマンスを分析してきたが、本コラムにおいては、後継者の経営革新への取組の有無による業績の違いについて、触れてみる。コラム2-6-6図は、後継者の経営革新の取組の有無により、業績の改善度合いをアンケート調査により明らかにしたものである。これを見ると、後継者が経営革新に取り組んだ企業の方が、取り組んでいない企業よりも、業績が改善した割合が高いことが分かる。特に、小企業では、取り組んだと回答した企業のうち、半数以上が、業績が改善したと回答している。逆に、中小企業において、取り組んでいない企業の悪化度合いが半数を超えていることも分かる。

経営者が非高齢者に交代することにより、業績が改善する傾向にあることは本節の分析でも示したとおりであるが、後継者が経営革新に取り組むことにより、更なる改善が期待できるといえる29。

29 日本政策金融公庫総合研究所「日本政策金融公庫論集第29号」(P.29-32)を参照。

コラム2-6-7

経営年齢と組織風土

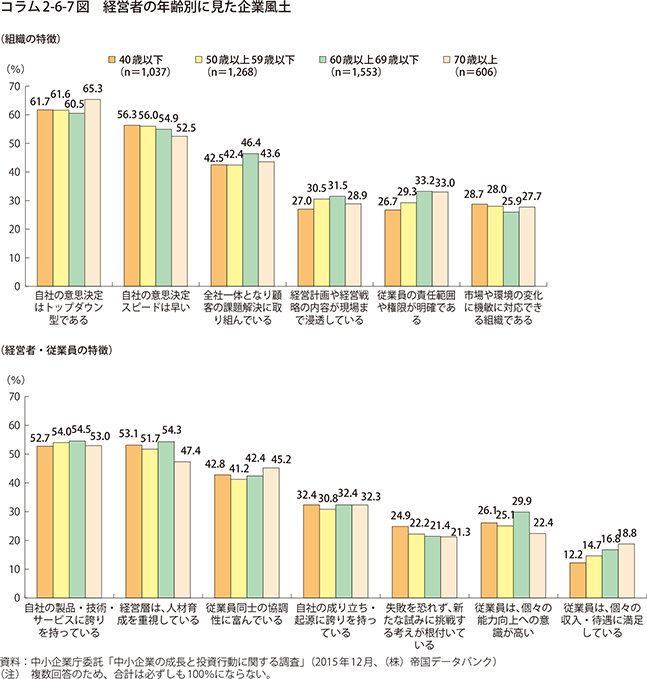

本節では、経営者の年齢に焦点をあて、企業の成長に向けた意識の差や投資に対する意欲の違いを見てきた。以下では、経営者の年齢の違いによる、企業風土の特徴を見ていきたい。コラム2-6-7図を見ると、若い経営者ほど「自社の意思決定スピードは早い」や「市場や環境の変化に機敏に対応できる組織である」に対する回答割合が高い傾向にあり、機敏さが特徴であると認識している傾向が強いことが考えられる。逆に、「全社一体となり顧客の課題解決に取り組んでいる」や「経営計画や経営戦略の内容が現場まで浸透している」、「従業員の責任範囲や権限が明確である」に対する回答割合は、シニア層の経営者ほど高い傾向にあり、組織的風土が特徴であると認識している傾向が強いことが考えられる。

コラム2-6-8

経営者年齢と今後の業績見込み

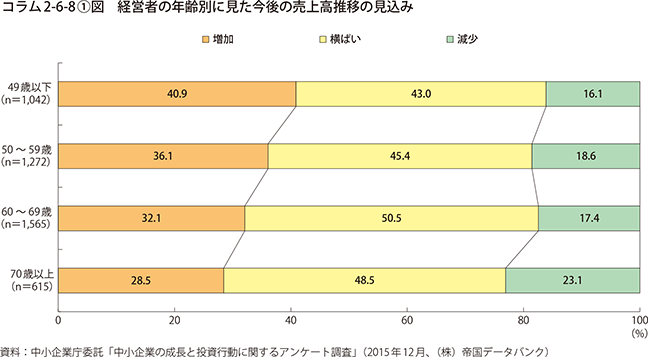

本コラムでは、経営者年齢の違いによる、今後の業績見込みに対する意識の違いについて、見てみたい。コラム2-6-8〔1〕図は、売上高の状況について、今後の見込みについて示したものである。これを見ると、経営者年齢が高齢化するにつれ、売上高の増加見込みが減少傾向であるのが分かる。加えて、年齢の上昇に伴って、売上高の減少見込みが増加傾向にあるのも見て取れる。

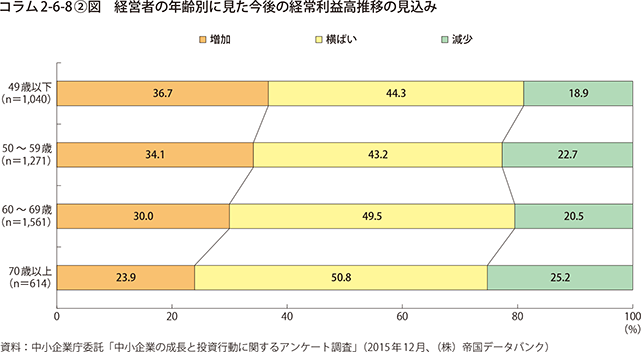

続いて、コラム2-6-8〔2〕図は、経常利益高について、今後の見込みを見たものである。これを見ると、売上高の見込みと同様、経営者年齢が上昇するにつれ、経常利益高の増加見込みが減少傾向であるのが分かる。加えて、年齢の上昇に伴って、減少の見込みが増加傾向にあるのも見て取れる。

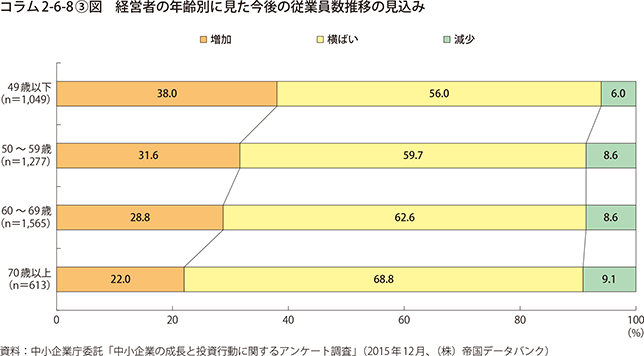

さらに、従業員数の増加見込みについて見ると、売上高や経常利益高の見込みと同様、経営者年齢が上昇するにつれ、従業員数の増加見込みが減少傾向であるのが分かる(コラム2-6-8〔3〕図)。加えて、年齢の上昇に伴って、減少の見込みが増加傾向にあるのも見て取れる。

事例2-6-10. 日本電鍍工業株式会社

代表者交代を契機に、従業員の意識改革と新たな事業領域への参入を果たし、

社会に愛される企業を目指すめっき加工業者

埼玉県さいたま市にある日本電鍍工業株式会社(従業員73名、資本金1,000万円)は、めっきや表面処理加工を主力に小ロット多品種生産を得意とする企業である。同社は、現在の代表取締役社長である伊藤麻美氏の就任を契機に、従業員の意識改革を図るとともに、既存技術の良さを活かしながら新たな事業領域への参入を果たした。

就任当時の伊藤社長には、経営者としての経験もなく、めっきに関する知識も十分ではなかったが、創業者として同社を立ち上げた父が従業員との関係を重視することで会社を成長させてきた、という記憶から、「従業員満足度を高めることこそが、会社を成長に導く」という想いを持っていた。この想いの実現に向け、伊藤社長は、「従業員満足度を高めるには、トップダウンではなく、従業員が自らの事業に対する当事者意識を高め、判断していく力を築き上げていくことが重要である。」と考え、近年、従業員の教育の強化とリーダー層の育成に注力している。従業員の教育の強化については、外部の視点を持つことで、自らの業務を見つめ直すことができると考え、社外で開催される様々な勉強会に積極的に参加を促している。また、従業員からリーダーを目指したいものを募り、手を挙げた者に対して外部講師によるリーダー教育を受けてもらっており、現在でも、若手6名がこれを続けている。

こうした活動の結果、以前と比べ従業員の意識は大きく変わった。最近では、それぞれの事業の年度方針を従業員自らが考え、年度当初に社内でプレゼンテーションするほか、他部署の従業員からも様々な意見が出てくるようになった。加えて、月次決算を従業員と共有しており、原価管理だけでなく縮小する事業に対して、どうすれば付加価値を付けられるかを考えるなど、従業員の経営への参画意識が高まってきている。こうした意識の変化に加え、伊藤社長は将来を見据え、今後の展開や設備投資等の重要な課題を、社長だけでなく従業員自らが考えて判断していく必要があると考えている。このような重要な判断は経験がなければ簡単にはできないが、これまでのリーダー層や従業員への人材育成によって、従業員の課題把握や判断の経験は大きく高まっており、会社の将来を支える基盤が出来つつある。

また、伊藤社長は、同社を100年続く企業にすることを使命だと考え、この考えを従業員と共有している。それには、市場の変化に伴い、社内にも変化が必要だと伊藤社長は考えている。すなわち、今までのやり方や考え方に捕らわれることなく、新しい考えや取組を積極的に取り入れることができるような企業風土を形成し、市場の変化に対応できることが企業を存続することにつながるという。

このような従業員の意識改革による組織力の強化に加えて、伊藤社長は、同社の事業拡大にも力を入れている。伊藤社長が就任した当初は、時計外装へのめっき加工が主な事業であったが、現在では、管楽器や筆記用具、医療機器、美容機器をはじめとする様々な領域へと事業を広げているほか、めっき事業という枠に捕らわれない「10年後に花が咲く」事業の開発を目指し、大学との共同研究を含め、すでに数件ほどのプロジェクトも動きはじめている。こうした事業拡大のきっかけとなったのは、一つの医療製品を手掛けたことであった。技術的には困難であったことや、医療製品であるため、不良が発生した場合の同社へ与える影響が大きいこと等を理由に、一部の社員からは反対の声もあったが、伊藤社長の強い熱意とリーダーシップに従業員も動き、本事業を成功に導くことができた。市場が目まぐるしく変化する中において、企業が存続していくためには、各企業が持つ固有技術の良さを維持しながら、積極的に市場を開拓していくことに加え、組織内部も変化していくことが求められる。そのためには、経営者が強い決意のもとで事業を進めていくとともに、従業員も当事者意識を持って仕事に当たり、既存の枠組みに捕らわれない考えを持っていくことが重要であるといえよう。

伊藤社長は、同社の今後について、「同社の多品種変量生産を基本としたビジネスモデルでは、従業員80人程度の規模が適当であると考えている。従業員・経営者の新陳代謝を適切に行いながら、同社でしかない価値を追い求め、従業員満足度を今以上に引上げることで、同社だけでなく社会への好循環をもたらし、社会に愛される企業を目指していきたい。」と、語っている。

事例2-6-11. 福禄寿酒造株式会社

収益力を取り戻すべく、代表者交代をきっかけに

高付加価値戦略へと舵を切った清酒蔵元

秋田県五城目町の福禄寿酒造株式会社(従業員19人、資本金25,000千円)は、1688年に創業した清酒の蔵元である。現在の代表取締役社長である渡邉康衛氏は16代目で、2001年に大学を卒業後、同社に入社した。渡邉社長は、売上が減少していた同社をこれまでの伝統に捕らわれることなく社内改革を断行し、新たな清酒を生み出すことで、収益力の回復と強化に成功している。

渡邉社長は入社当時、地元の酒屋・問屋を中心に営業活動をしていた。当時、同社の売上の大半は、県内への安価な普通酒30によるものであった。そのため、人口減少や消費者の嗜好変化等による需要の減少とともに、同社は苦境に陥っていた。また、この頃、同社の販売方法は、商品の品質や付加価値を伝えず価格交渉のみで行う、というものであった。この方法に疑問を頂いていた渡邉社長は、高品質な清酒を作っていく方針に切り替える決意をした。

渡邉社長は、今まで作っていた普通酒とは全く異なる付加価値の高い酒を作るため、倉庫や冷蔵庫等の大規模な設備投資を実行した。また、火入れから貯蔵等の醸造方法を見直すことで、より繊細な味を追求した。さらに、問屋を通さずに、自社の商品の価値を伝えてもらえる酒販店を探し直接販売の形態を開始した。そして、2004年に今までの同社のイメージを払拭するべく、社名をそれまでの株式会社渡邉彦兵衛商店から福禄寿酒造株式会社へ変更し、渡邉氏が社長に就任した。その後、2006年に、新たな自社商品となる、「一白水成(いっぱくすいせい)」が完成した。

このように投資を行い、社内改革に成功できた要因として、まず、経営者の考えや決断をトップダウン方式で従業員に押し付けるのではなく、経営者の考えを従業員に伝えた上で、それに対する従業員の意見も取り入れながら軌道修正を行いながら経営を行ったことが挙げられるという。

次に、経営者がどのようなお酒を作りたいか、どのような人に飲んで幸せになってもらいたいかというお酒に対する経営者の気持ちを社員に伝え、杜氏31も含めた従業員全員の意識を統一することができたことも要因の一つであるという。加えて、経営者が、様々な市場の動向や情報を自ら収集することで、今後の市場の動向を予測し、タイミングを見極めて投資を行ったことも奏功した。

このような、高付加価値戦略に成功したことにより、現在の生産量は以前の半分程度であるが、売上高及び利益率は以前を上回っている。渡邉社長は、自社の取組以外にも、秋田県の五つの若手蔵元が結成した「NEXT FIVE」32にも参画している。「NEXT FIVE」は、清酒の人気を取り戻すことを目標に、企業秘密とされる醸造方法等について、意見交換や技術交流を行っている。また、「NEXT FIVE」では、毎年、1種類の清酒を共同で醸造するプロジェクトを続けており、この清酒は日本酒ファンの間でも人気が高まっている。このような取組に参画していることも、渡邉社長の伝統にとらわれることなく、清酒本来の価値を市場に伝えていくとことへの意思の表れである。

同社は、自社が持つ伝統技術を基盤としながらも、自社の方針を大きく変更することで、収益力を取り戻すことに成功している。その結果、清酒市場が縮小している中、新たな顧客層を生み出すことにも寄与している。渡邉社長も、今後の取組として、「自社商品の価値を、いかに高められるかが課題である。」と、語っている。

30 酒税法において、特定銘酒(本醸造、純米酒、吟醸酒)以外の規格外の清酒を指す。

31 杜氏(とうじ)は、日本酒の醸造における最高製造責任者である。

32 酒造りの現場の活性化を図るため「技術交流」や「情報交換」を目的に活動を行っており、年に1回、共同で醸造を行っているほか、日本酒普及を目指したイベントも開催している。

事例2-6-12. 海内工業株式会社

「仕事を待つ」町工場を脱し、

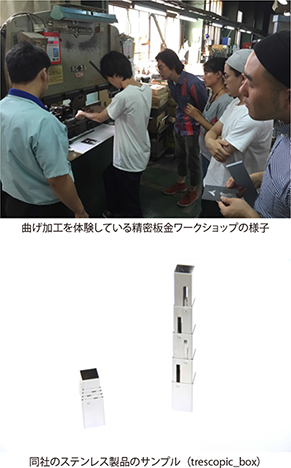

顧客のニーズを「考え動く」企業を目指す精密板金加工業者

神奈川県横浜市に本社を構える海内(あまうち)工業株式会社(従業員数25名、資本金2,100万円)は、精密板金加工を主体に、加工事業、製品事業及び開発事業を展開している。同社は、現在の代表取締役社長である海内美和氏の指揮のもと、新たな企業像を打ち出すとともに、顧客からの仕事の依頼を待つ企業から、顧客のニーズを自らが考え動く企業への革新を目指し、成長している企業である。

海内社長は、同社がリーマン・ショックの影響を受けたことを契機に入社し、2014年に社長に就任した。海内社長は、同社の立て直しを図るため、社内改革に取り組んだ。その改革の中で重要なものとして挙げられるのが、同社の新たなビジョンや理念の策定、そして、情報発信である。海内社長は、同社の技術力の優位性は高いと感じていたものの、今後、同社の収益力を回復させていくためには組織が一体となることが必要だと考えていた。そこで、海内社長は、同社の企業理念やビジョンを明確にすることで、同社の社会に対する貢献の在り方や同社が目指す企業像を社員と共有し、組織一体となって、顧客に貢献できる体制の構築を目指している。

また、海内社長は同社の営業力にも課題があると感じていた。海内社長は、「祖父や父の代には、製造業も活気づいており仕事が潤沢にあった時代だった。ありがたいことに、目の前の仕事をこなすことで精いっぱいだった。」と、語る。すなわち、同社社員が主体的に動いて新しい仕事や顧客の開拓を目指していくのではなく、顧客の依頼を受けて仕事を開始するという、「仕事を待つ」社内文化が根付いていた。しかし、大きな変化を余儀なくされた現在、過去の仕事に対する取り組み方は全く通用しなくなった。この状況を乗り越えるべく、海内社長は、自社の情報を積極的に社会に発信するとともに顧客のニーズを探り、自らが「考え動く」企業となることを目指した。具体的には、インターネットの活用、ワークショップの開催、そして、企業間連携による研究開発型プロジェクトへの参画等により、自社の技術力を広く開示し、顧客の開拓や新たな市場の発掘に努めている。例えば、ワークショップでは、大手企業の技術者も参加しており、海内社長は、「今後の顧客開拓にもつながっていく」と、語っている。加えて、このような情報発信を行うことで、同社の技術を活かすことができる潜在市場の存在も感じ始めているという。海内社長は、「精密板金加工は、認知度が課題の分野ではあるが、市場の裾野は大きい」、とも語る。

他方で、このような変革を社内に起こしていく過程では、例えば、「長期的なことや、絵空事に時間を割くよりも、目の前の売上を上げることに全力を尽くすべき等、反対の声も上がった。」という。しかし、同社を取り巻く市場環境が変化していることは自明のことであり、その変化に対応し続けなければ存続できないという強い思いがあった。あきらめずに役員や社員に対し、長期的視野に立つことの目的や将来の世界観を描くことへの理解を促した結果、ビジョンの策定や技術アピールのためのサンプル作りやプロジェクトの案件についても、社内協力を得られるようになってきた。このような海内社長の強いリーダーシップが、同社の収益力回復の一端となっている。

今後の課題として、海内社長は、「精密板金技術の海内工業としてのブランドを築くこと。」と、語っている。現在、同社が注力しているのはロボット分野であるが、医療、航空、宇宙分野等にも進出し始めている。海内社長は、「お客様に厳しく育てて頂いたからこそ今がある。最先端の分野に挑戦し知見を蓄え、それを何かしらの形でお客様に貢献できるよう、常に感謝を忘れずに取り組むようにしている」と語る。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |