6 資金調達の多様化に向けて

■企業が成長投資の際に金融機関に望むもの

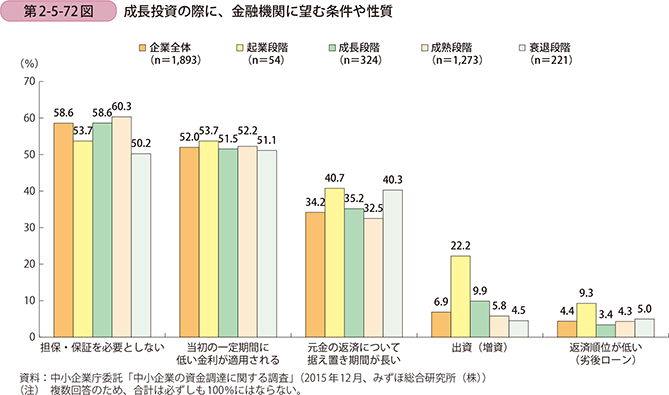

ここまで中小企業への成長投資資金の必要性について見てきたが、最後に企業が望む資金の条件や性質について確認していく。第2-5-72図は、中小企業が成長投資を行う際に、金融機関に望む条件や性質について見たものである。全ての段階において、「担保・保証を必要としない」、「当初の一定期間に低い金利が適用される」といった項目が50%を超えている。また、「元金の返済について据え置き期間が長い」についても30~40%程度となっており、投資後すぐに収益に結びつかないと考えられる成長投資については、調達コストを抑えるために当初一定期間は金利が低いことが期待されており、資金繰り負担を軽減するために元金の返済が開始するまでの据置期間を長くとることを中小企業が望んでいることが分かる。しかし、一般的には、こうした成長投資資金は金融機関にとってリスク性が高いとされていることから、成長資金の全てを民間金融機関が提供することは難しいと考えられている。こうした問題を解決するためにも、政策金融機関によるリスクマネーの供給が必要とされている。

また、起業の成長の段階別に見ると、起業段階では「出資(増資)」と回答している企業が22.2%おり、企業年齢が比較的若いと考えられる企業ほど増資等の資本戦略に柔軟な姿勢もある。このように、成長投資のための資金を調達するには、通常の金融機関からの借入れとは異なった多様な資金調達も検討することが必要であろう。

コラム2-5-3

政策金融機関による

成長投資資金の供給機能の強化

本章では、中小企業の経営課題解決に向けた成長投資において、中小企業から金融機関への期待度が高い一方で、成功報酬型の金利設定や元金返済までの据置期間が長い商品性を望むなど、金融機関が日常に対応する資金の性質とは異なる要望があることを示した。これは、成長投資は事業リスクが高く、成果が出るまでの期間が長期にわたり、投資回収サイクルが資金調達期間を上回る可能性が高く、資金調達面のミスマッチが生じるためである。こうした成長投資への資金供給は、民間金融機関と政府系金融機関とがリスクを分け合い、このミスマッチを解消することが重要である。

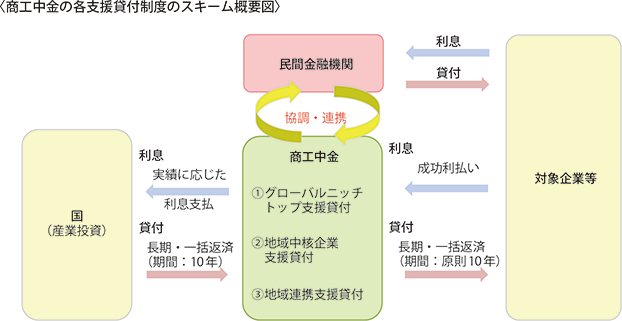

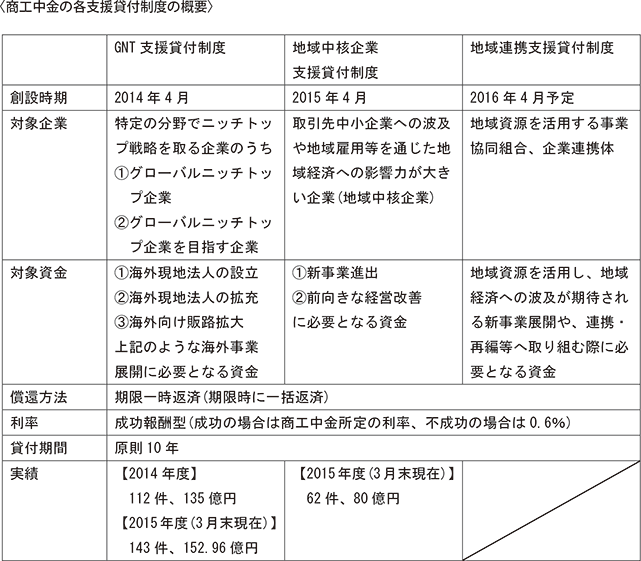

株式会社商工組合中央金庫(以下、「商工中金」という。)では、財政投融資計画にて措置された産業投資貸付を利用し、中小企業の成長投資の支援に注力をしている。具体的には、「グローバルニッチトップ支援貸付制度(以下、「GNT支援貸付制度」という。)」、「地域中核企業支援貸付制度」を創設し、民間金融機関と協調し、グローバル展開やイノベーションに取り組む企業を資金面で支援している。

GNT支援貸付制度では、グローバルニッチトップ企業20やその候補企業が、高い競争優位性を確保するために実施する長期的な成長投資(海外拠点新設、設備投資、研究開発投資等)に対し、資金供給を行っている。また、地域中核企業支援貸付制度では、事業基盤地域に一定の雇用数があるなどの定量要件を満たす地域中核企業21が、人口減による市場の縮小等の事業環境の変化により、売上減少等の事業の縮小に直面しており、「イノベーション(新事業展開等)」や「前向きな経営改善」等の重要性が高まっていることから、新事業展開や戦略的な再生等の成長投資に対する資金供給を行っている。さらに2016年4月には、地域資源を活用する事業協同組合、企業連携体に対し、新市場開拓、連携・再編等へ取り組む際に必要となる長期性資金を供給する「地域連携支援貸付制度」を創設する予定である。

これらの制度は、成功利払い型の金利設定で、かつ長期一括償還型となっており、資金調達におけるミスマッチを解消させるものである。また、民間金融機関との協調支援を前提としており、リスクが高く民間金融機関が独自で融資しにくい部分を政府系金融機関が補完するものとなっている。このように、中小企業の稼ぐ力を支援するため、中小企業の成長投資において、政府系金融機関が民間金融機関を補完・協調する形で、中小企業へのリスク性資金供給の拡充が図られている。

20 グローバルニッチトップ企業とは、特定の分野でニッチトップ戦略を取る企業のうち、グローバルな展開をしている企業を指し、候補企業とは、特定の分野でニッチトップ戦略を取る企業のうち、グローバルニッチトップ企業を志向する企業のことを指す。このような企業は、産業構造の変化等を踏まえ、大企業の下請けとしてではなく、自らの力で国際市場の開拓に取り組み、我が国経済のけん引役となることが期待されている。

21 地域中核企業とは、確かな技術・ノウハウやブランド力等を有する、中核的な中堅・中小企業のことを指す。これらの地域中核企業は、地域で多くの中小企業等と取引を行い、地域から多くの雇用を行うなど地域経済の中核を担っている。また、地域中核企業がイノベーションを起こすことで、地元の取引先企業の幅広いイノベーションを誘発する効果が期待されている。

「仏メーカーへの部品供給のための専用工場の建設(菊地歯車(株))」

栃木県足利市に本社を構える菊地歯車株式会社(従業員151名、資本金3,000万円)は、幅広い業界向けの汎用歯車から特殊な機能や形態のもの、ミクロン単位の高精度なものまで、多種で高品質な製品を供給する歯車メーカーである。2009年に、航空宇宙分野の品質マネジメント規格である「JISQ9100」を取得し、航空・宇宙分野へ参入した。

極めて加工が難しいとされるチタンアルミニウム合金を安定して切削加工できる技術の開発に成功し、今回、フランス大手の航空機エンジンメーカーの低圧タービン用ブレード(羽根)製造の長期受注を獲得した。そのため、新たに航空機部品製造の専用工場を建設し、部品供給を行い、航空機関連の売上を高める内容の事業計画を策定し、成長に向けた新たな投資を行った。商工中金は、同社の計画を特定分野の海外市場で存在感を示す取組と高く評価し、グローバルニッチトップ支援貸付制度を活用し、航空機部品を供給するための専用工場建設資金を融資した。また、地域金融機関である足利銀行及び足利小山信用金庫とも協調して融資をしており、民間金融機関との協調もなされている。

このように企業が自らの力で国際市場の開拓に取り組み成長に向けた投資を行う中で、同社の国際競争力が向上することが期待されている。

「自動車部品のフレキシブルな生産システムの確立(カナエ工業(株))」

静岡県富士宮市のカナエ工業株式会社(従業員179名、資本金3億6,500万円)は、国内自動車メーカーのTierIIメーカーとして自動車部品を製造し、富士宮市や富士市を中心に多くの協力会社を抱える地域の中核的な企業である。自動車部品業界では、自動車メーカーの生産拠点のグローバル化や分散化を背景に、その多様な生産ニーズに応えることが重要になっている。このため、同社は部品生産工程の効率化と多種変量生産が可能となるフレキシブルな生産体制を構築し、品質・納期・コストにおいて同業他社との差別化を実現するべく、金型技術の開発と生産システムの構築に取り組む事業計画を策定した。

商工中金は、周辺の協力企業からの仕入や外注加工取引の増加が見込まれ、地域経済の活性化や雇用拡大に貢献するものとこの計画を高く評価し、地域金融機関である清水銀行と協調し、自動車部品の生産体制強化に必要な資金を融資した。商工中金では当該融資にあたり、「地域中核企業支援貸付制度」を活用している。

こうした成長投資を通じて、同社の抱える経営課題が解決するとともに、金融機関が地域経済の活性化に取り組むことが期待されている。

■資金調達の多様化

資金調達の多様化の一つとしては、動産・売掛金担保融資(以下、「ABL」という。)の利用が考えられる。ABLとは、「Asset Based Lending」の略で、企業が保有する「在庫」や「売掛債権」、「機械設備」等を担保とする融資手法である。旧来金融機関の融資の担保は「不動産担保」が中心であったが、不動産価値の下落に伴う担保価値の低下を受け、不動産に過度に依存した融資からの脱却が金融機関に求められている。こうした流れを受け、近年ABLが推進されている。

企業がABLを利用するメリットは、事業の拡大縮小にも対応した資金調達ができ、自社の必要運転資金額に応じた借入れが可能となることが挙げられる。つまり、売上増加時は在庫や売掛債権の増加分に応じた運転資金の調達可能が可能となる。

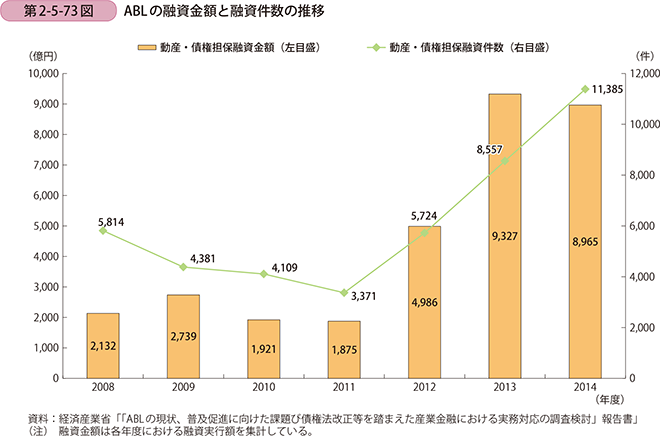

第2-5-73図は、ABLの融資金額と融資件数の推移を見たものである。2012年度から急激に融資金額が増加しており、2013年度には9,327億円まで増加したが、2014年度は8,965億円と微減した。また、件数を見ると、2008年度以降2011年度まで減少傾向にあったが、2012年度以降毎年3,000件弱の増加を続けている。足下では金額が減少するものの件数は増加していることから、1件当たりの小口化が進んでいる。

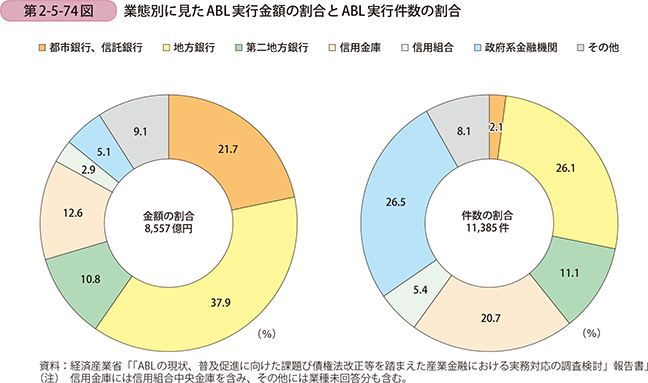

次に、ABLの融資金額及び融資件数に占める金融機関の業態別の割合を見ていく(第2-5-74図)。これを見ると、地方銀行が金額基準で37.9%、件数基準で26.1%と最も高くなっていることが分かる。また、地域金融機関(地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合)の割合を合計すると、金額基準で64.2%、件数基準で63.3%となっており、地域金融機関を中心にABLの普及が進んでいる。

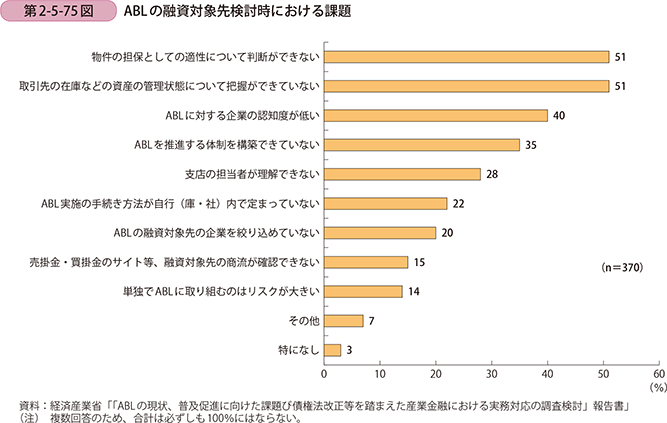

このように、ABLの実行件数、実行金額は増加傾向にあり、地域金融機関を中心に取り組まれているが、続いてABLを推進する上での課題について確認をする。第2-5-75図は、ABLの融資対象先検討時における課題を見たものである。「物件の担保としての適性について判断ができない」、「取引先の在庫などの資産の管理状況について把握ができていない」、「ABLに対する企業の認知度が低い」の項目が高くなっている。企業の商流については把握ができているものの、企業が保有する売掛債権や在庫等の動産が担保として適正かどうか判断できないことや、そうした資産を企業がしっかり管理できているのかを把握できていないことが理由として挙げられている。こうした課題を乗り越えていくには、本節で重要性が確認された、企業の事業性や経営課題を把握し、より詳細に企業のことを理解することが必要ではないだろうか。他方で、企業側への認知度が低い点も課題となっているが、ABLの市場規模が拡大するにつれてこの課題は解決されることが予想されるため、地道に取組を進めていく中で、企業にABLのメリットを理解してもらい、利用を促進していくことが重要であろう。

■資金調達の複線化

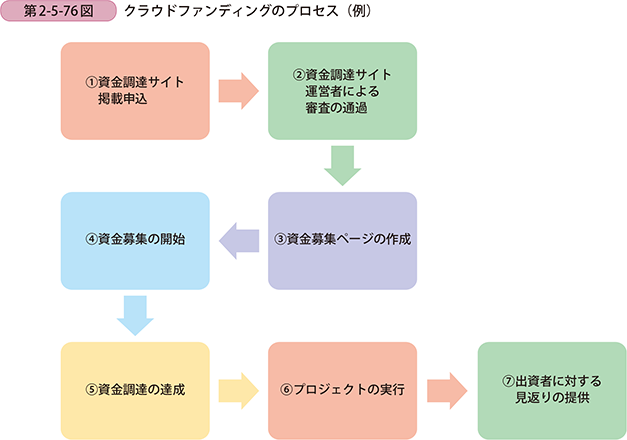

ここまでは中小企業の資金調達先として期待が大きい金融機関について見てきたが、近年、金融機関以外からの新しい資金調達手段も注目されている。具体的には、ITを活用した資金調達方法であり、インターネットを介して不特定多数の人々から資金調達することから、「クラウドファンディング」と呼ばれている。クラウドファンディングは、資金調達を検討している者が、インターネット上の資金調達サイトを利用して資金募集を行い、その資金募集ページを見た不特定多数の人々から出資を受けることで資金調達を可能とする仕組みになっている22(第2-5-76図)。

中小企業がクラウドファンディングを利用するメリットとしては、事業の評価が困難、会社設立から日が浅い、必要資金が少額等の理由から、金融機関から資金調達ができなかった事業者が、資金調達サイトを通じて自社のプロジェクト等をアピールすることで資金調達が可能になることが考えられる。また、自社の取組を資金調達サイトに掲載することで、自社の広告につながったり、マーケティング活動に利用できたりする面もある。

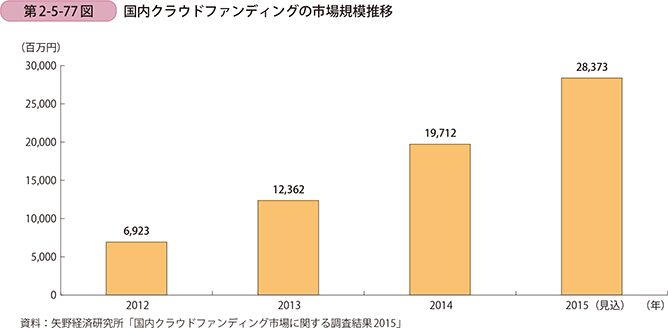

続いてクラウドファンディングの動向について見ていく。第2-5-77図は、国内のクラウドファンディングの市場規模の推移を示したものだが、2015年には28,373百万円と推定されており、前年の1.5倍近くにまで拡大している。

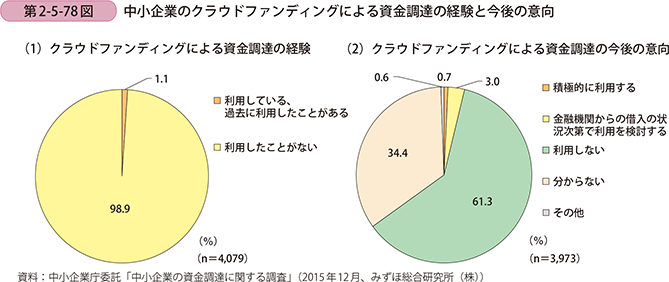

次に、中小企業によるクラウドファンディングの利用状況等を確認する。第2-5-78図(1)は、中小企業における資金調達手段として、クラウドファンディングを利用した経験を見たものであるが、利用経験のある企業は1.1%にとどまっている。また、第2-5-78図(2)は、今後の利用の意向を示したものだが、積極的に利用する、状況次第で利用を検討すると回答した企業が合わせて3.7%と、現在の利用企業の割合に比べれば多いが、その割合自体はまだまだ低い状況である。また、今後の意向で「分からない」と回答している企業が34.4%おり、クラウドファンディング自体の認知度もまだまだ低いことが分かる。

このように、クラウドファンディングに対する中小企業の認知度は低いものの、実際にクラウドファンディングを通じて自社の製品開発に成功した企業も存在する。こうした多様な資金調達手段を利用することで、企業が自社の活路を見いだす可能性も広がっているといえるのではないか。

事例2-5-7. 株式会社ニットー(神奈川県横浜市)

クラウドファンディングにより新製品開発を進める企業

神奈川県横浜市に本社を構える株式会社ニットー(従業員40名、資本金1,000万円)は、金属プレス製品製造を主業とする企業である。同社は近年クラウドファンディングにより資金調達の多様化を進めている。

かつては従業員10名ほどの小さな会社であったが、2004年以降にM&Aにより企業の規模が拡大し、従業員数が4倍となり、設計、試作、量産化まで製品開発を一貫して対応できる体制が整備された。その結果、大手メーカーに対して、製造に適応するための提案や量産化のための提案までできるようになり、取引先の製品開発に関わることで、少しずつ製品の開発企画のノウハウが蓄積されていった。こうした環境の下、2011年に自社製品の企画に取り組み始めた。

新製品開発構想はできつつあったものの、それをどうやって製品化し自社で販売していくかを悩んでいたところ、2012年の4月にモノづくりの情報ポータルサイト「MONOist」のイベントを見つけた。当初構想していた製品とは異なるものの、別途同社が試作していたスマートフォン向けのアクセサリーをイベントに応募し、その動画をイベントのサイト上に投稿した。その動画の反響が予想以上に大きかったため、自社製品第一弾として取り組むことにした。

自社製品開発にあたり、自社製品開発支援を行っている株式会社enmonoの代表を務める三木康司氏から、クラウドファンディングについて情報提供があった。そしてクラウドファンディングへの好奇心や、自社製品開発という初めての取組を実施する意欲の高まりから、クラウドファンディングを利用することとした。

当初の資金調達の目標額は50万円に設定した。この金額では到底金型は作れないが、初めてのこともあり、目標額は低めに設定した。結果的には、支援受付の締め切りまでに200名から130万円の資金が集まり、クラウドファンディングを活用して自社製品を販売した日本で第1号の案件となった。2012年の8月には一般発売をし、これまで3万2,000台を販売している。

クラウドファンディングを実施することにより、〔1〕ネット上で様々な意見や要望を取り入れることができ、製品のブラッシュアップにつながった、〔2〕意見を取り入れながら製作過程を公開することで、販売前から自社製品のファンを作ることができた、〔3〕雑誌の記事等で取り上げられて、コストをかけて広告宣伝を実施する必要がなくなった、等の効果があった。

他方で、資金提供者にはお礼が必要であるが、資金提供者が個人であり、その対応には手間がかかる。専任担当者を張り付けるような事業ではないため、本業をしながらの対応にはそれなりに苦労があった。

クラウドファンディングを利用したことで、本業にも効果があり、会社としてのPRにつながった。実際にスマートフォン向けカバーの製造のオファーにもつながり、引き合いも増加した。同社の売上のうち自社製品の売上は8%程を占めている。部品製造に比べると自社製品は利益率が高いため、収益構造の改善にもつながっている。

この自社製品の開発以降も、クラウドファンディングによる新製品開発を2013年に行い、2014年には当初から製品の構想があった、スマートフォン向けアクセサリーの「くるみる」を開発した。

こうした製品開発の実績により、医療機器を扱う商社から医療器具の製品開発の相談があり、大学との共同研究という形での新製品開発が進んでおり、同社の夢であった医療分野への進出に歩みを進めている。

このようにクラウドファンディングには同社の資金調達は多様化するとともに、自社製品開発を進める一歩にもなっている。