2 地域経済分析システムの開発メニュー

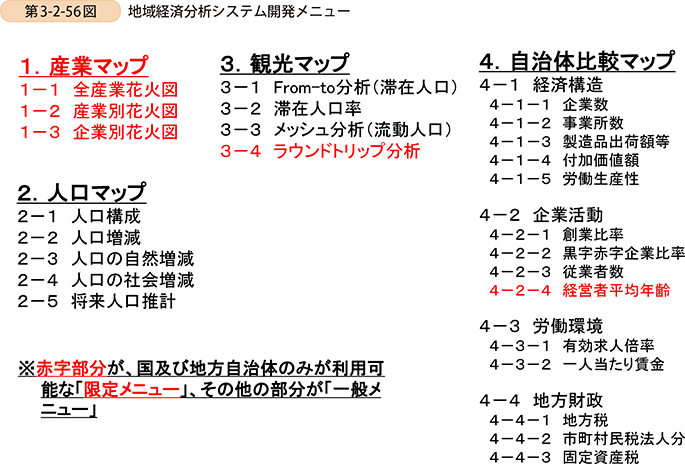

では、具体的に、地域経済分析システムにはどのようなメニューがあるか見ていこう。第3-2-56図は、2015年4月から供用が開始されている機能の一覧である。赤字で示している部分が、国及び地方自治体の職員のみが利用できる「限定メニュー45」でその他の部分が、一般公開される「一般メニュー」となる。

|

第3部 「地域」を考える ―自らの変化と特性に向き合う―

|

2 地域経済分析システムの開発メニュー

では、具体的に、地域経済分析システムにはどのようなメニューがあるか見ていこう。第3-2-56図は、2015年4月から供用が開始されている機能の一覧である。赤字で示している部分が、国及び地方自治体の職員のみが利用できる「限定メニュー45」でその他の部分が、一般公開される「一般メニュー」となる。

45 限定メニューについては、企業の財務データや、企業間の取引情報等の機微なデータを取り扱っていることから、国及び地方自治体の職員に利用・閲覧を限定している。

以下では、具体的なマップごとに概要と機能、使い方を紹介していく。

(1) 産業マップ

産業マップは、ある行政区域内の産業の全体構造を把握する機能や、企業同士の取引関係を把握する機能を有しており、主に経済センサスのデータと株式会社帝国データバンクの企業データ及び企業間取引データを用いている。

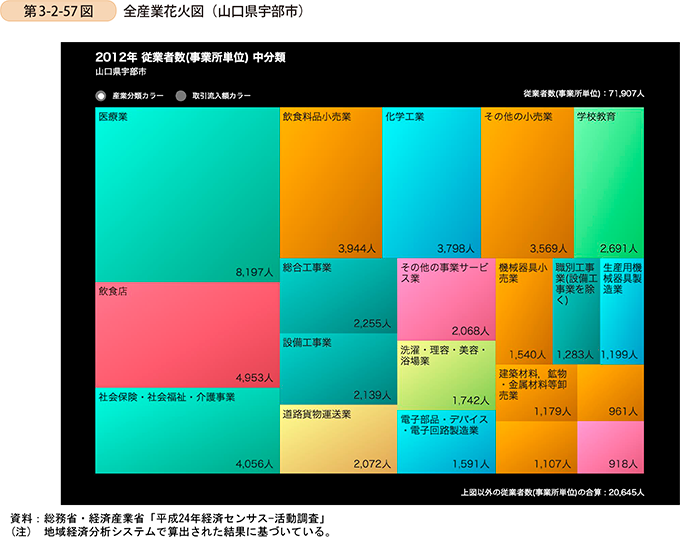

●全産業花火図

全産業花火図は、ある行政区域内における、企業数、事業所数、売上高、付加価値額、従業者数などの割合を業種中分類別に把握することができる図である。これにより、雇用を支えている産業や地域外から資金を稼いでいる産業を特定し、地域の重点産業と位置付けることが可能となる。例えば、山口県の宇部市の従業者数を見てみると、医療業、飲食店などが多くの割合を占めており、製造業では、化学工業の割合が高いことが分かる(第3-2-57図)。

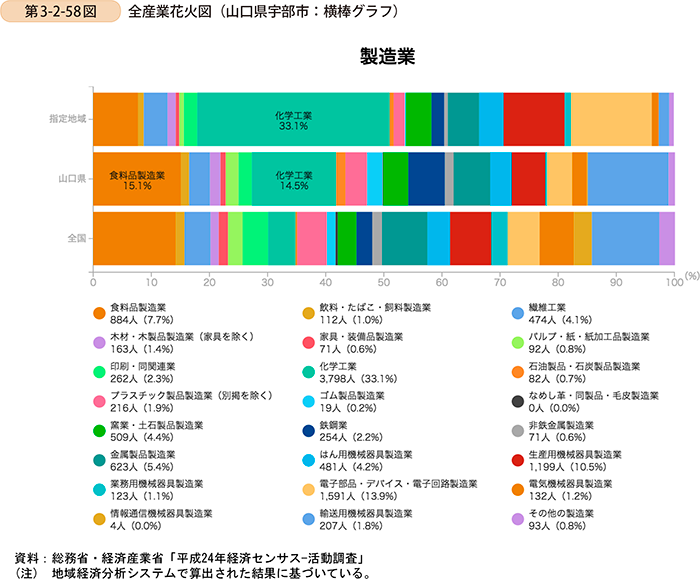

また、全国平均や都道府県内の平均(市区町村の場合)と比較することで、全国、都道府県に比べて、ある自治体内の産業がどの程度比較優位46であるかが把握できる。例えば、山口県の宇部市の製造業を見てみると、全国、山口県の割合と比較して、化学工業が多くの割合を占めていることが分かる(第3-2-58図)。

46 比較優位については、コラム3-2-9を参照。

●産業別花火図

産業別花火図は、ある行政区域内におけるある産業が、「どの自治体」の「どの産業」と結び付きが強いかを把握することができる図である。これにより、複数自治体間での政策連携や自治体単位でのサプライチェーンの把握に役立つ。例えば、広島県の輸送用機械器具製造業の産業別花火図(販売先)を見てみると、福岡県の郵便業/水運業や愛媛県の輸送用機械器具製造業などと結び付きが強いことが分かる(第3-2-59図)。

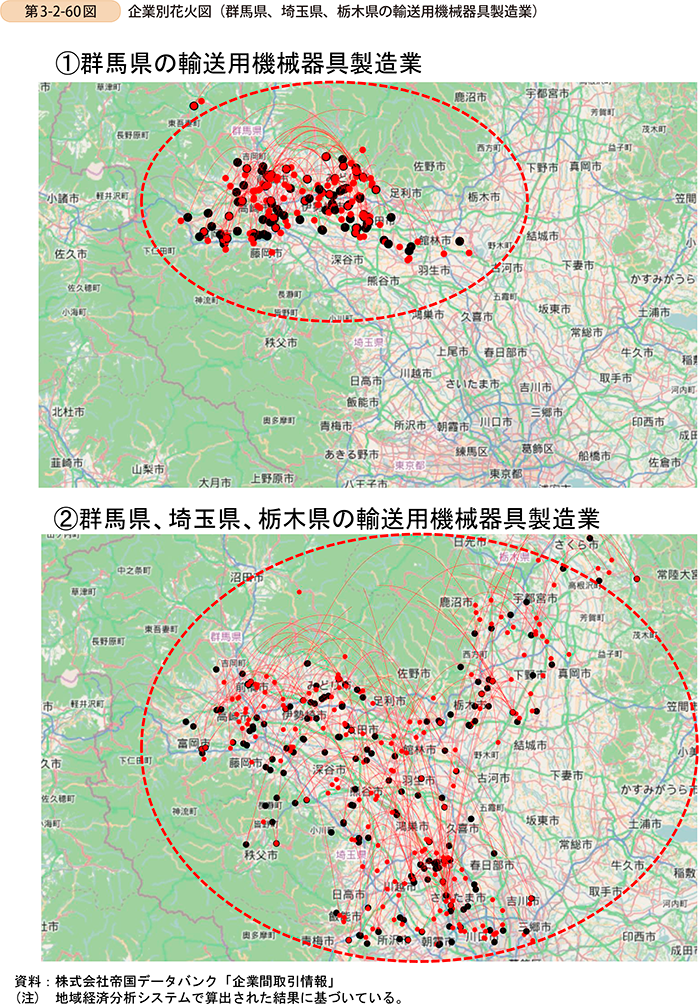

●企業別花火図

企業別花火図は、企業間の取引関係を把握することができる図である。これにより、産業別に、行政区域を超えて取引をしている様子や、地域内でどれだけ活発に取引をしているかを把握することができる。例えば、群馬県、埼玉県、栃木県における自動車等を中心とする輸送用機械器具製造業のつながりを見ると、3県の輸送用機械器具製造業及びその一次取引先は県境を越えて広がっているのが分かり、自動車産業の連携を考える際には、単一都道府県だけでなく、3県で連携するのが効果的であると分かる(第3-2-60図)。

また、個別企業に着目した情報についても抽出することができる。具体的には、地図上で選択した企業について、当該企業の売上高、当期純利益、従業員数などの企業の個社情報に加え、その企業の仕入取引先・販売取引先を地域内外別に円周上に表示し、前年と比較して、売上高や当期純利益、従業員数が増加したか減少したかを一覧することができる。これにより、ある地域の中核的な企業が前年に比べて売上を伸ばした場合、地域内の企業の売上高にどのような影響があったかを、推測することができる。

更には、地域の中核企業の候補企業を抽出することができる。抽出の際には、コネクター度47、ハブ度48、雇用貢献度49、利益貢献度50の4要素に基づき順位付けすることができ、これにより、重視したい要素に応じて企業を並び替えて抽出することができる。例えば、コネクター度と、ハブ度を高く設定することで、地域外へ多く販売を行い、地域内から多く仕入を行うようなコネクター・ハブ企業を抽出することもでき、地域の中核企業支援の一助となる。

47 コネクター度とは、域外販売額÷域内仕入額で表され、地域外にどれだけ多く販売しているか(地域外からどれだけ外貨を獲得しているか)を表している。

48 ハブ度とは、全仕入額÷域内仕入額で表され、地域内からどれだけ多く仕入を行っているかを表している。

49 雇用貢献度とは、5年間の平均従業員数増減率で表され、雇用の維持・増加にどれだけ貢献しているかを表している。

50 利益貢献度とは、3年間の当期純利益の総額で表され、どれだけ、納税を通じて地域に貢献しているかを表している。

(2) 人口マップ

人口マップは、「地方版総合戦略」策定のために必要51となる人口動向等が分析できるよう、国勢調査や住民基本台帳人口移動報告データを用いた人口推移、人口増減、自然増減と社会増減の推移、将来人口推計といった機能を有している。以下では、代表的な機能について紹介する。

51 国の「長期ビジョン」及び「総合戦略」は、人口の現状及び将来見通しを踏まえて作成されており、都道府県及び市町村(特別区を含む)も、国が策定する「総合戦略」等を勘案して、まち・ひと・しごと創生に関する施策についての「地方版総合戦略」を定めるよう努めなければならないこととされていることから、人口動向を分析し、将来展望を示す「地方人口ビジョン」と、それを基に、当該地方公共団体における今後5か年の目標、施策の基本的方向性や施策を提示する「地方版総合戦略」を策定する必要がある。

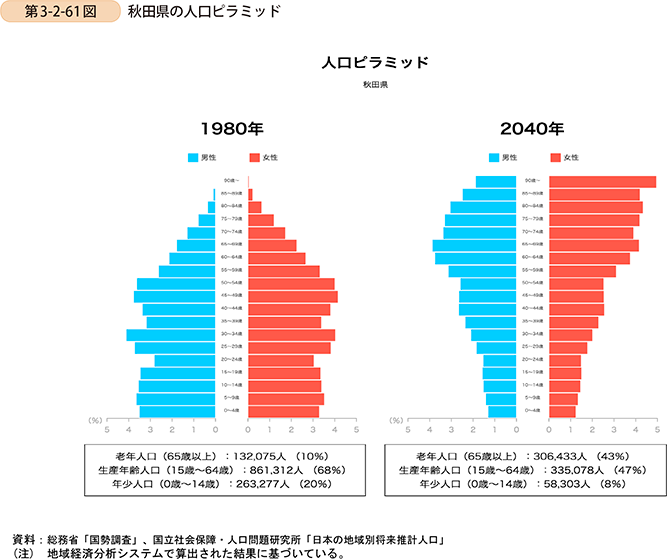

●人口構成

人口構成では、年齢3区分52別の人口推移や人口ピラミッドを過去から現在、現在から将来にかけて把握することができる。例えば、2014年版中小企業白書でも見たが、秋田県では、1980年は老年人口比率10%で、ピラミッド型の人口構成であったが、2040年には老年人口比率43%になっており、カクテルグラス型53の人口構成となるなど、高齢化が進行していくことが分かる(第3-2-61図)。

52 年齢3区分とは、年少人口(0-14歳)、生産年齢人口(15-64歳)、老年人口(65歳以上)のことをいう。

53 2014年版中小企業白書p102を参照。

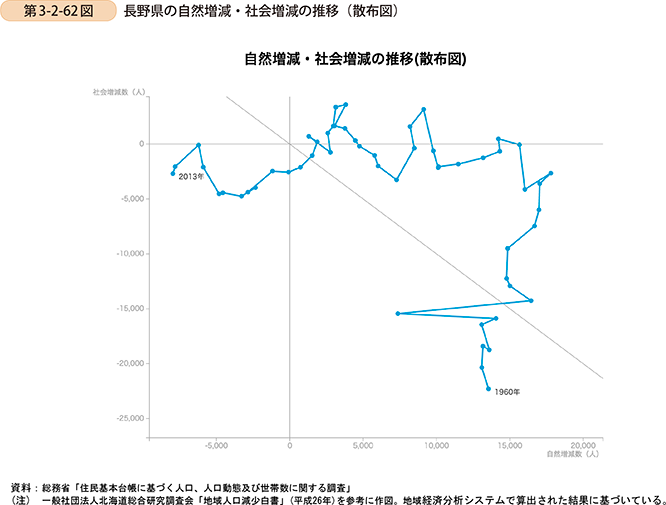

●人口増減

人口増減では、人口の自然増減要因である出生数・死亡数と人口の社会増減要因である転入数・転出数の推移を把握することができる。これにより、過去に自然増減と社会増減のどちらが寄与して人口の増減が起こったかが把握できる。例えば、長野県では、1960~66年は自然増加を社会減少が上回っており、全体で人口が減少している。1967~2001年は自然増加を社会減少が下回っており、全体で人口が増加している。また、2003年以降は、自然増減も社会増減もマイナスとなっていることが分かる (第3-2-62図)。

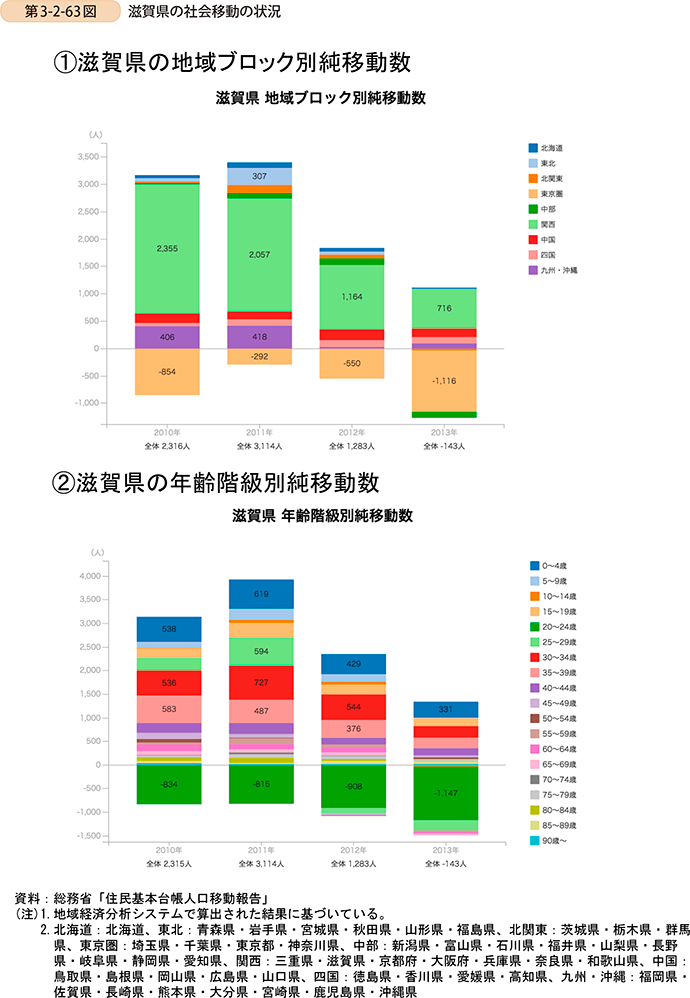

●人口の社会増減

人口の社会増減では、住民基本台帳人口移動報告のデータに基づき、地域別、年代別に人口移動の状況が把握できる。例えば、滋賀県では、地域別に見ると、関西54を中心に多くの地域から人口が流入しており、東京圏55に対しては人口が流出しているのが分かる。また、年齢階級別に見ると、30~34歳、35~39歳などの年齢階級で人口が流入しており、15~19歳、20~24歳などの年齢階級で人口が流出しているのが分かる。これらより、高校卒業時(大学進学時)や就職時などに多くの若者が東京圏に出て行っているとともに、関西において子育て世代の者が滋賀県に入ってきていると推察される(第3-2-63図)。

54 ここでいう、関西とは、三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県を指す。

55 ここでいう、東京圏とは、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県を指す。

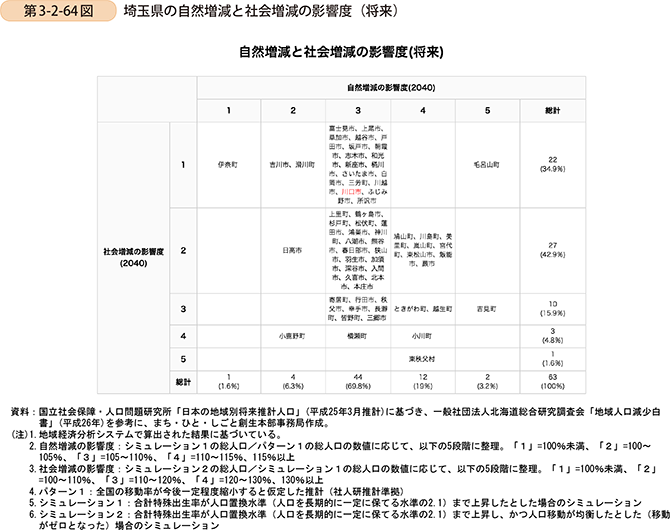

●将来人口推計

将来人口推計では、国立社会保障・人口問題研究所の推計に基づき、まち・ひと・しごと創生本部が推計したデータを用いて、将来の人口推計を算出している。さらには、今後の将来人口を推計するに当たって、社会増減と自然増減のどちらの影響が強いかなどを分析している。例えば、埼玉県内の市町村のデータを見ると、社会増減の影響度が強い小鹿野町などの自治体では、人口の社会増加を増やすような転入促進、転出抑制のための施策が有効であり、自然増減の影響度が強い毛呂山町などの自治体では、人口の自然増加(出生数、出生率)を増やすような施策が有効であることが分かる。これにより、自地域がどちらの施策がより有効であるかを把握した上で、人口対策を適切に行うことが可能となる(第3-2-64図)。

(3) 観光マップ

観光マップでは、モバイルデータを活用して、ある時間帯に人がどこにいるか、ある地点を出発した人がどのようなルートを通って周遊したかなどを把握する機能を有しており、観光地付近の人の流れの分析や広域観光連携の促進等に活用できる。

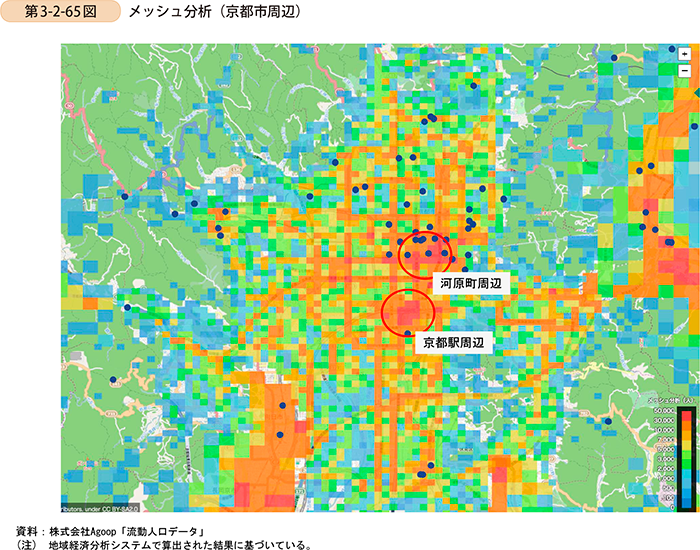

●メッシュ分析(流動人口)

メッシュ分析(流動人口)は、500メートルメッシュ56(政令指定都市は250メートルメッシュ)内に、人口がどれだけいるかを、月別・時間別に把握できるものである。また、地域の観光資源57を表示することもでき、観光地付近の人の流れを追うことができる。例えば、2014年4月の京都府を見ると、京都駅周辺や繁華街のある河原町周辺が赤く塗られており、郊外に行くと青く塗られているのが分かる(第3-2-65図)。

56 メッシュとは、緯度・経度に基づき、囲まれる観測網のこと。500メートルメッシュとは、500メートル四方を観測対象とすること。

57 中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源うち観光資源として都道府県が指定(2014年9月時点)したもののうち、緯度・経度情報を付与できたものについてプロットしている。

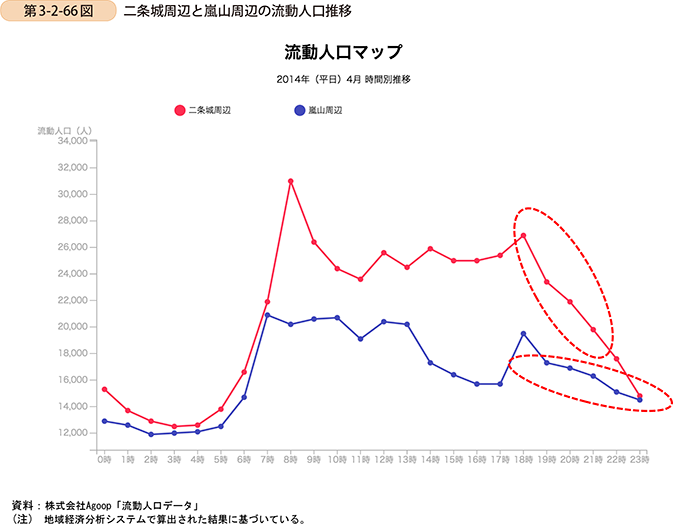

また、二条城周辺と嵐山周辺を選択して比較すると、二条城周辺では二条城閉館後(17時以降)に一気に人が減っており、嵐山周辺に比べると宿泊客を確保する余地が大きいといえる(第3-2-66図)。

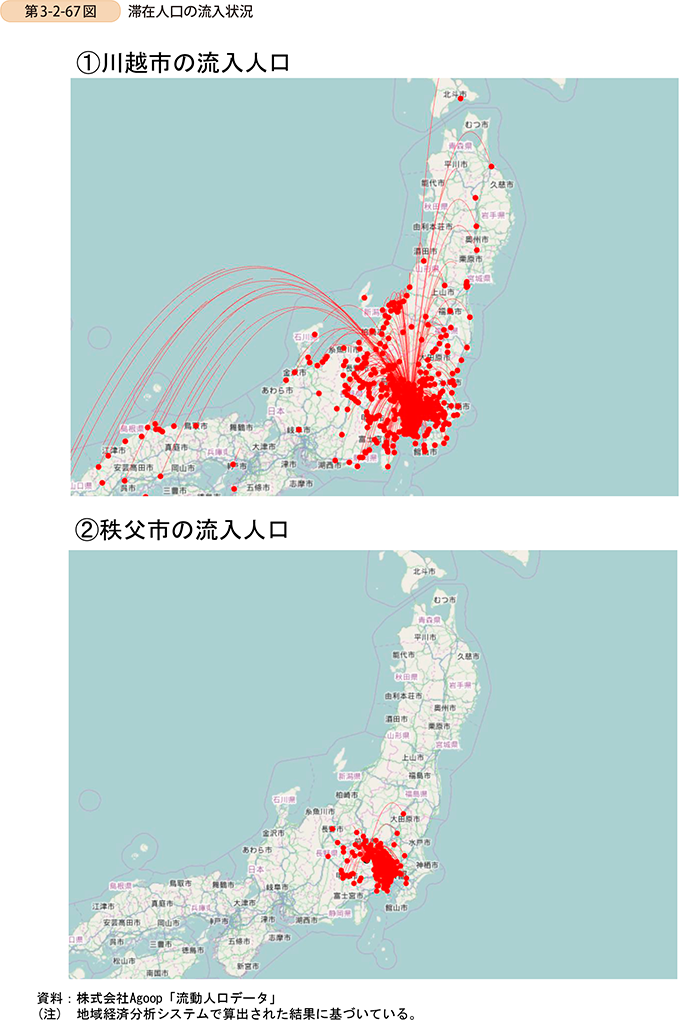

●From-toマップ(滞在人口)

From-toマップ(滞在人口)は、平日・休日別に自らの行政区域内にどの都道府県、市町村から人が来ているかを把握することができ、どの地域に観光パンフレットを配布するかなど観光戦略の立案に活用できる。例えば、埼玉県内の有名な観光地である埼玉県川越市と埼玉県秩父市の休日の人の流れを比較すると、川越市では、アクセスが良いこともあり、広域から人を呼び込めていることが分かる。他方、秩父では、比較的近隣からの人の流入が多いことが分かる(第3-2-67図)。

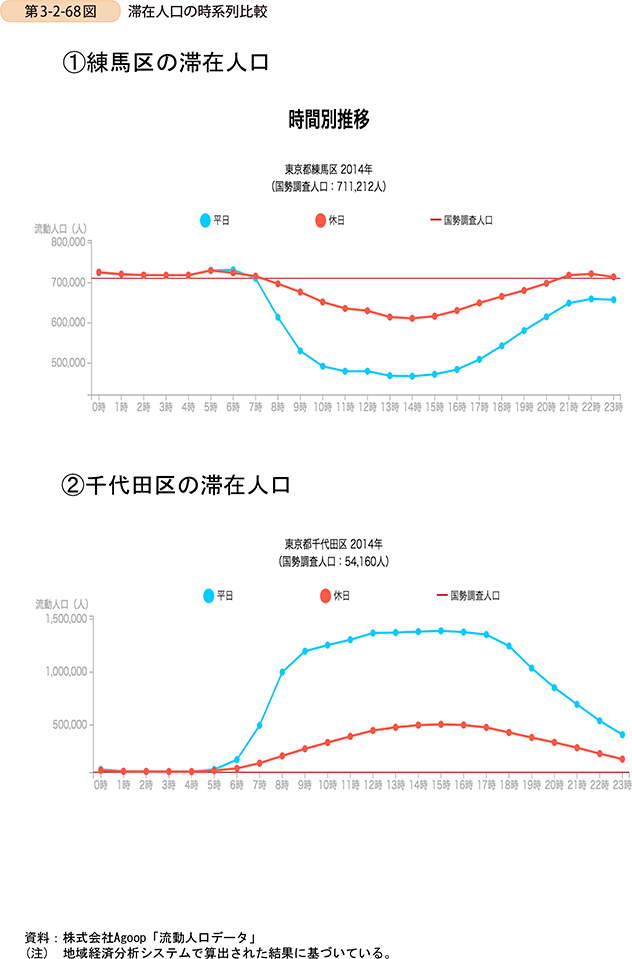

●滞在人口率

滞在人口率は、ある自治体に2時間以上滞在している人を平日・休日別に時間帯別、月別に把握できる。国勢調査と比較することができ、例えば、練馬区は、典型的な住宅地なので、国勢調査上の人口は多いが、昼間人口が少ないことが分かる。他方で、千代田区などは典型的なオフィス街なので、昼間人口は非常に多いが、夜間人口は非常に少ないことが分かる(第3-2-68図)。このように、人口移動の情報から地域の特性を把握することができ、近隣の自治体はどのような特性の地域なのかを把握した上で、自地域の目指す姿を描いていくことができる。

●ラウンドトリップ

ラウンドトリップは、自宅のある市区町村を出てから、自宅のある市区町村へ戻ってくるまでにどこの市区町村を経由して、どこの市区町村に宿泊したかという動きを追ったもので、行政区域を超えた広域観光連携や観光ルート開発につなげる。また、ルートから外れた市区町村は、いかにこのルートから人を引っ張って来られるかを検討することができる。

(4) 自治体比較マップ

自治体比較マップは、経済構造や企業活動などの様々なデータについて、市区町村同士を比較することのできる機能を有している。これにより、都道府県・市区町村が、中小企業支援の目標値の設定(KPIの設定)や効果を把握しPDCAサイクルを回すことができる。

また、国・都道府県・市町村の施策を一覧することのできる「施策マップ58」との連携により、優れた自治体の効果ある施策を参考にすることができる。

以下では、その一部を抜粋して紹介する。

58 施策マップとは、2014年6月30日に開設された、中小企業庁が運営するポータルサイトミラサポ(https://www.mirasapo.jp/)内のコンテンツの一つで、国、都道府県、市区町村の中小企業・小規模事業者向け施策を、必要金額等に応じて、検索でき、比較・一覧できるシステムのこと。

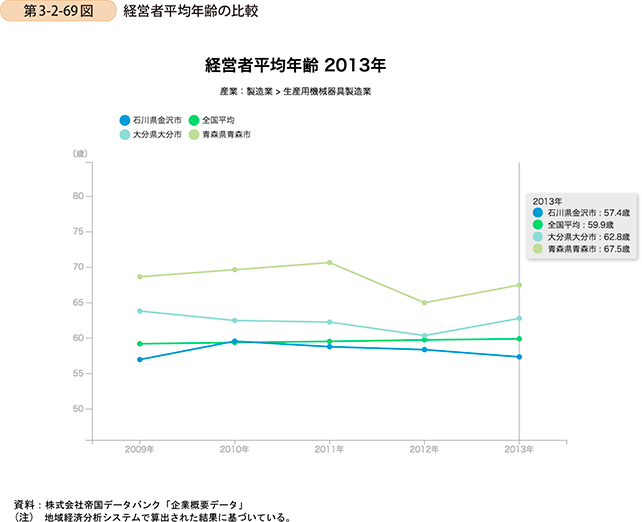

●経営者平均年齢

経営者平均年齢では、市区町村同士を、産業別に比較することができる。例えば、石川県金沢市、大分県大分市、青森県青森市の生産用機械器具製造業の経営者平均年齢を比較すると、石川県金沢市では57.4歳と全国平均の59.9歳よりも若くなっているが、大分県大分市や青森県青森市では60歳を超えており、経営者が高齢化していることが分かる(第3-2-69図)。

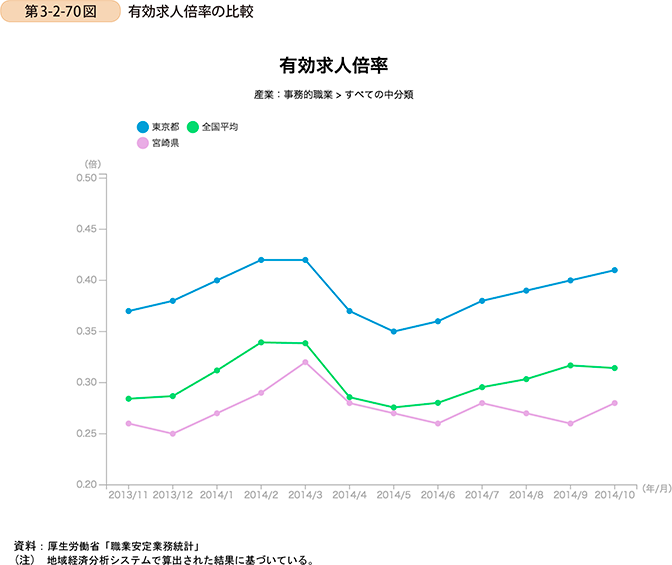

●有効求人倍率

有効求人倍率では、都道府県同士を、職業別に比較することができる。例えば、東京都と宮崎県の事務的職業の有効求人倍率を比較すると、東京都が全国平均より高く推移しており、宮崎県では低く推移していることが分かる(第3-2-70図)。

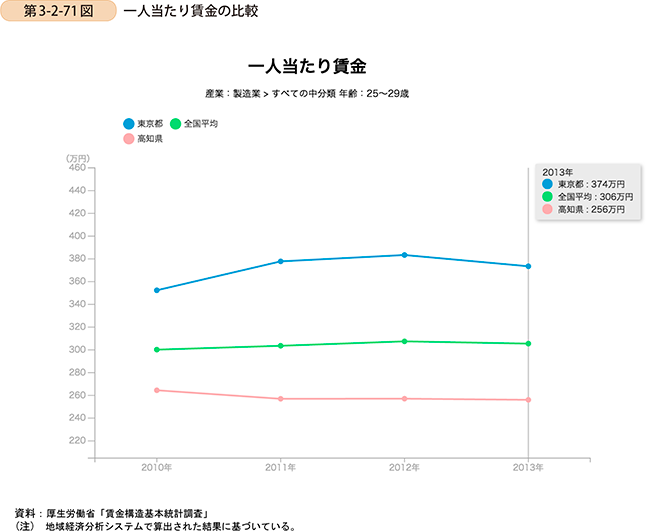

●一人当たり賃金

一人当たり賃金では、都道府県同士を、産業別、年代別に比較することができる。例えば、製造業、25~29歳の東京都と高知県の一人当たり賃金を比較すると、東京都では374万円であり、全国平均の306万円を超えているのに対し、高知県では256万円であり、全国平均を大きく下回っているのが分かる(第3-2-71図)。

以上見てきたように、地域経済分析システムは、産業マップ、人口マップ、観光マップ、自治体比較マップと四つの大きな分野を有している。これらの四つのマップを上手く組み合わせて活用することで、地域の産業施策等がより高度化していくことが期待される。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |