2 データに基づく地域の現状把握

ここまで、公表されているデータ等を用いた地域分析を行ってきた。このように、公表されているデータ等を活用して分析を行うことで、ある程度、地域の現状を把握することができる。では、地域において、このような公表されているデータに基づく地域の現状把握が進んでいるのであろうか。

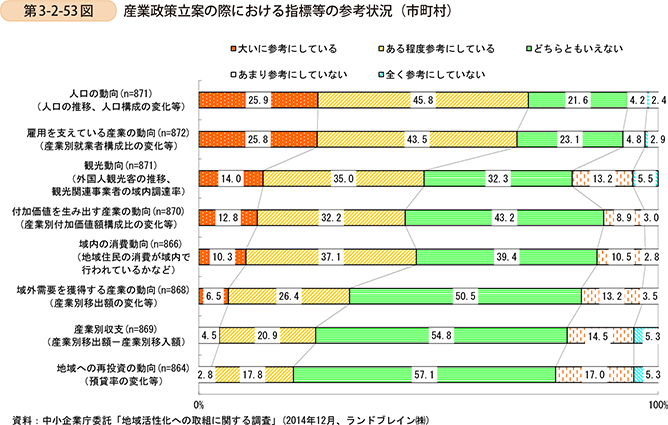

第3-2-53図は、市町村の産業政策立案の際における指標等の参考状況を見たものである。これを見ると、「人口の動向」や「雇用を支えている産業の動向」については、約7割の市町村が参考にしていることが分かる。これは、国勢調査や、経済センサス活動調査などが、比較的データを取得しやすい統計情報であるため、産業政策立案の際に参考にしている市町村が多いということが推察される。一方で、「域外需要を獲得する産業の動向」や「産業別収支」については、参考にしている市町村が3割程度にとどまっていることが分かる36。これは、市町村がこれらデータを収集・分析するためには多くの時間とお金が必要とする上に、データ上の特性から国勢調査や経済センサスよりも分析することが難しいため、産業政策立案の際の参考にしている市町村が少ないということが推察される。

36 「域外需要を獲得する産業の動向」や「産業別収支」に関する分析については、前掲コラム3-2-5を参照。

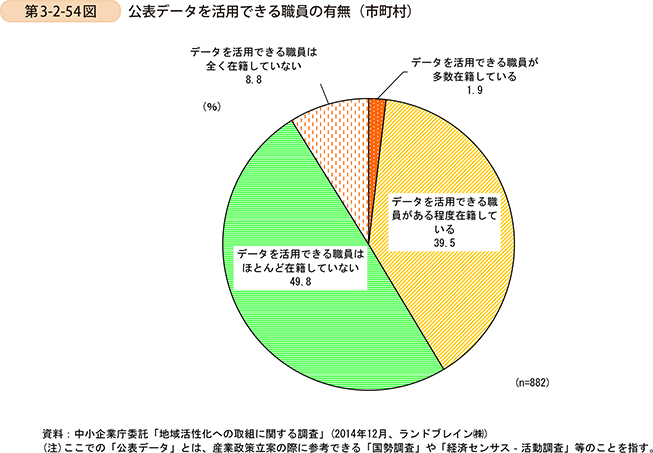

他方で、市町村が公表されているデータ等を取得したとしても、それら情報を活用・分析できる職員がいなければ、公表されているデータ等を産業政策立案の際に活かすことが困難な場合もある。第3-2-54図は、公表されているデータを活用できる職員の有無について見たものである。これを見ると、約4割の市町村が「データを活用できる職員がある程度在籍している」と回答している一方で、約6割の市町村が「データを活用できる職員はほとんど在籍していない」、又は、「データを活用できる職員は全く在籍していない」と回答している。このことから、地域の現状把握の状況には違いがあり、市町村の政策効果には違いが見られるものと考えられる。

また、自らの地域の現状を把握しただけでは、効果的・効率的な産業政策の立案ができるとは限らない。それは、自治体には予算や人員の制約があり、その範囲内で政策立案を行う必要があるからである。そこで考えられるのが、産業政策立案の際に、近隣自治体と連携して産業政策を検討していくということである。産業政策立案の際に近隣自治体と連携することにより、それぞれの地域が持つ強みを活かし、弱みを補完できる可能性がある。

第3-2-55図は、産業政策立案の際の近隣自治体の連携・調整状況について見たものである。これを見ると、近隣自治体と連携している市町村は約2割となっており、必ずしも近隣自治体との連携・調整が進んでいるとはいえないことが分かる。これには様々な要因が考えられるが、自らの地域の現状把握が十分に行われていないと同時に、近隣自治体の現状把握が十分に行われていないということも一因として考えられる。近隣自治体の現状を把握することで、どの自治体と、どのような分野で連携するのが効果的であるかを想定できるため、地域の現状把握の際には、併せて近隣自治体の地域の現状を把握することも重要であるといえる37。

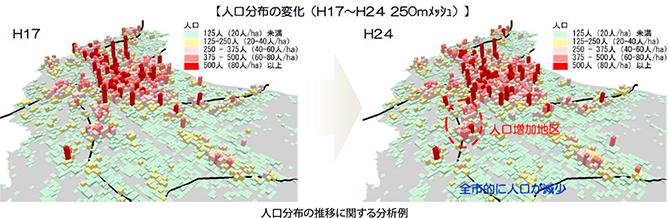

ここまで地域の現状把握の重要性について論じてきたが、このような地域の現状把握に相応の予算を投じ、その結果(データ)に基づいた政策立案を行う自治体の事例を紹介したい。紹介する事例は、人口に関するデータを分析することで、市が掲げるコンパクトシティへの取組を行う富山県富山市の事例である。

事例3-2-6. 富山県富山市

都市構造やその変化を分析して政策を立案し、

進行管理と市民・事業者等へのコンパクトなまちづくりへの協力を促す自治体

富山県富山市(人口:421,953人(平成22年国勢調査))では、2008年3月に策定した富山市都市マスタープランにおいて、「公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり」を掲げ、「都心地区」及び「公共交通沿線居住推進地区」を定めてエリア内への居住を誘導すべく、様々な事業を展開している。その居住促進状況をモニタリングするために、住民基本台帳に基づく全市民の居住場所を地図上にプロットしたうえで毎年の転出入状況を更新している。

富山市は、2005年に七つの市町村が新設合併して誕生した。市町村合併の目的である行財政の効率化を目指すために、市としての都市構造のあり方を明確に示し、社会資本の適正な維持管理が重要であることを受け、コンパクトなまちづくりを目標に掲げ、各種施策・事業を展開した。

しかし、居住の促進にあたっては、正確なデータに基づく将来の予測やこれまでの取組みの効果を、正しくかつわかりやすく示す必要があることから、都市地区等への居住促進状況を詳細に把握・分析することとした。

全国的にも整備されているデータとしては、国勢調査の小地域集計が最も詳細なGISデータであるが、調査区のエリアが都心地区等と連動していないとともに、5年おきの調査であること、さらは公表まで2年ほどかかるなどのタイムラグがある。これでは政策の検討・判断・実施・評価のPDCAのサイクルにはとても乗らないため、利用には向いていないと判断し、独自にデータを整備することとなった。

具体的には、GISシステムを用い、住民基本台帳から市民全員の居住場所をプロットした上で、毎年の転出入状況を更新しつつ、各種地図情報を重ねあわせて分析している。

便利な公共交通沿線に住む人口の割合は、2005年に28%であったところ目標として2025年に42%を掲げ、現に2014年時点で32.2%と順調に、また当初高齢者のみが集まるのではと懸念されていたが、若者を含め、年齢構成面でバランスよく集住が進んでいる。

また、これらのデータに基づいて各種政策の検討・判断のために分析も行っている。例えば、高齢者福祉施設と高齢者の分布状況を重ねたところ、都心部に施設の空白地帯が見つかり、建設費の上乗せ助成を決定して民間事業者による建設が実現した。市民には、公共施設や店舗等の情報を示すことで、「都心地区等で暮らすと便利だよ」というメッセージを発信し、施策や事業ではない呼びかけによって市民の協力につながっている。

データについては、市民(市議を含む。)に対して「多様な取組みの結果、このような成果が出ている」と理解いただくとともに、民間事業者に対しても目的を明確に示し、コンパクトなまちづくりへの協力を促すことに役立っている。

富山市では、今後も、限られた予算の中で各種データを整備し、政策に直結する分析を行って結果を示しながら、市民とともに持続可能で質の高い生活を享受できる都市の実現に取り組んでいく予定である。

【事例からの示唆】

■成功要因

行政の政策評価・事務事業評価にあたっては、例えば、施設の年間利用者数や認可保育園の待機児童者数のような把握しやすいデータを用いて進行管理されるのが一般的であるが、富山市では、全市挙げての「コンパクトシティ」の実現に向けて市民・事業者の巻き込みや集中的な予算投入、的確な政策の大胆な展開を着実に進めるために、人口に関する詳細なデータベースを自ら作成して分析・活用していることが評価される。

詳細なデータ・分析結果と市長の熱意あふれる呼びかけがあることで、庁内、議会、市民、事業者等、多様な主体において合意形成が円滑に進み、「コンパクトシティの実現」という大きな政策展開の舵を切ることができている。その政策による成果をすぐさま分析して提示することで、効果のある取組には引き続き集中して取り組むとともに、課題がある場合には、より問題点が詳しくわかることから的確な対策を講ずることが可能となる。現在、徐々にコンパクトなまちへと転換が図られている富山市は、PDCAサイクルの好循環の中にあるといえよう。

このわかりやすさは、市民に対して都心地区等への居住を促進するのみならず、全国各地や世界に対してもシティプロモーションをかけることで、移住を促す効果も少なくないといえる。

■地域の現状把握

-データに基づく地域の現状把握-

地図情報の上に、市民一人一人の属性を含めた居住地をプロットしたデータを作成したことで、現状の居住分布と転出入状況を詳細に把握し、的確な政策を導出するとともに、市民や議会への財政投入の説得、市民や事業者等への協力呼びかけにあたって多大な効果があり、人口減少と高齢化が進む中で、限られた財源での効率的な都市経営に率先して取り組むことができている。

■今後の課題

情報の取り扱いに関しては細心の注意を払う必要がある。ただし、そのために市役所内部でデータ操作に関するノウハウ・経験に欠ける職員のみで行うのではなく、データの作成・処理を得意とする企業に委託することで対応している。

また、限られた予算の中で更新と分析を的確に行うよう、庁内で綿密な調査設計と調整が行われているが、他の自治体においても、「データありきの調査研究的な分析」を避け、政策立案とモニタリングに直結する分析を行うことが重要と考えられる。

現在、都市政策課で管理しているものの、他の部署で扱うデータをシステムに取り込む必要性や、逆に他の部署から分析を求められる機会も増していることから、統計や情報を扱う部署と連携して、データの整備と分析を行える体制を構築する必要性が高まっている。

コラム3-2-6

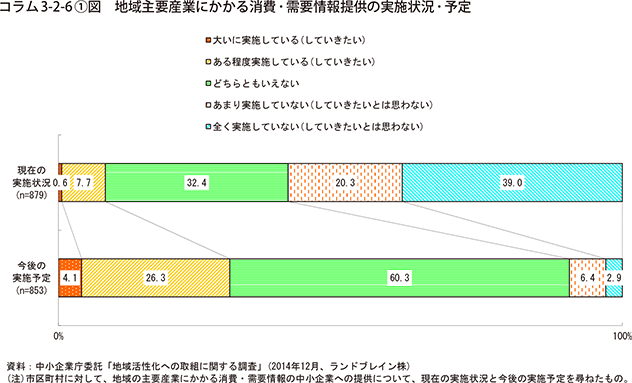

自治体による地域への情報提供

自治体は、地域の現状把握に活用したデータ、あるいはそのデータを分析することで得られた情報について、政策立案の際に活用するだけでなく、積極的に地域に発信していくことも重要である。自治体が積極的に情報発信していくことにより、その情報からを得た地域の企業や住民から、自治体では考えもつかなかった地域活性化への取組がなされる可能性がある。例えば、地域主要産業にかかる消費・需要情報の提供は、企業にとっては新商品の開発や新たな事業展開へとつながる可能性がある。企業が新商品の開発や新たな事業を展開することで、企業が業績を伸ばし、新規雇用を創出することで、結果として地域に利益をもたらすことも考えられる。このような、自治体(市町村)による地域主要産業にかかる消費情報・需要情報提供の実施状況・予定について、コラム3-2-6〔1〕図から見てみると、現在、情報提供している市町村は1割弱にとどまることが分かる。しかし、今後は約3割の市町村が情報提供を実施していきたいとしている。

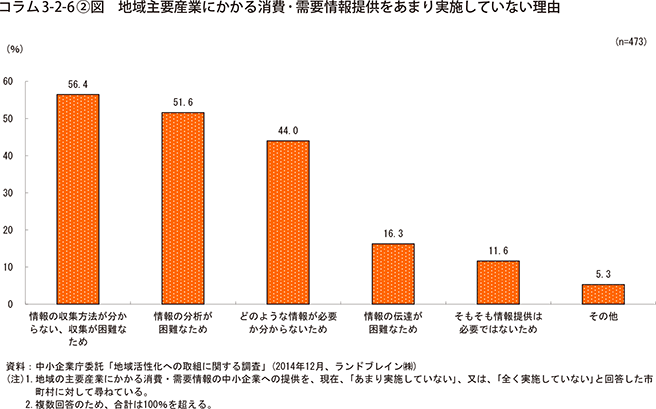

コラム3-2-6〔2〕図から、市町村があまり地域に対して地域主要産業にかかる消費・需要情報提供の実施していない理由について見てみると、「情報の収集方法が分からない、収拾が困難なため」、「情報の分析が困難なため」と回答した市町村が過半数を超えている一方で、「そもそも情報提供の必要ではないため」と回答した市町村は1割程度にとどまっていることが分かる。これは、地域に対して情報発信することの重要性を認識しながらも、限られた予算と人員の中では十分な情報提供を行うことが困難であるとの認識を持っている市町村が多いということを示している。

以下では、インターネットを活用した行政情報の積極的に発信により、町民参加や定住の促進を図る、自治体の事例を紹介する。

事例3-2-7. 埼玉県宮代町

インターネットを活用した積極的な情報開示により、

町民参加や定住の促進を図る自治体

埼玉県宮代町(人口:33,641人(平成22年国勢調査)、面積15.95km2)では、町民との情報共有による町民参加の活性化を目的とし、県内の自治体に先駆け、1997年より町の行政情報を発信するホームページとして「電脳みやしろ」を開設した。ほぼ毎日更新が行われ、各種申請書・届出用紙や広報紙のダウンロード、町民からの提言や要望を伺う「町長への手紙」、動画による町内での出来事の紹介など、多様なコンテンツを取り揃えている。

「電脳みやしろ」の特徴的な取組の一つに動画配信が挙げられる。NPO法人へ委託を行い、住民有志(現在15名の特派員)が町内の文化活動やスポーツ活動など様々な話題を取材し、動画編集を行い、1週間に1回程度のペースでYouTube上に更新をしている。町の広報が普段取材をしていないような取組や団体も取り上げており、当初は取材されない地域や団体から不公平との指摘受ける懸念もあったが、現時点では住民からの反応は好意的である。

「電脳みやしろ」は月に30,000から40,000件のアクセスがあり、人口が約33,000人であることからも、町内のみならず、町外からも注目を集めていると考えられる。取組の過程において、取りやめ若しくは新たなサービスへ移行したコンテンツも多々ある。例えば、町内のローカルニュースをメーリングリストに登録した方へ一斉に配信する「バーチャル町民」制度は、登録の手間や更新頻度の低さなどにより登録者が500人程度であったが、ソーシャルネットワーキングサービスの普及に伴いtwitterへサービスを移行したところ、登録の簡便さや更新頻度の高まりなどにより、フォロワーが1,500人程度に増えた。

「電脳みやしろ」を軸に、積極的に町の情報を発信する中、2011年度に策定した第4次宮代町総合計画において「みやしろ定住促進作戦」と題し、定住人口増加のための施策を打ち出した。これを受け、2012年度に定住促進を図るため、民間業者に委託し、宮代町での生活の様子や町内の物件情報を知ることができるWEBサイト「みやしろで暮らそっ」を立ち上げた。町の特徴や行政サービスの案内、行政のWEBサイトでは紹介が難しい民間業者の商品やサービスについて、委託業者が取材を行い、町の産業政策と絡めて紹介を行っている。運営にかかる費用は全額、広告収入によってまかなわれ、委託費は当初から計上されていない。現状は6社の広告が掲載されている。

特徴として、町内の住宅業者と連携して住宅物件の広告を掲載し、広告をきっかけに物件を購入して転入した世帯に対して、町から町内で利用できる商品券を進呈している点を挙げることができる。こうした取り組みは2012年度より本格的に始まり、これまでに32世帯の転入成果を挙げている。

今後も、宮代町では、既存の事業を着実に継続するとともに、住民との双方向のコミュニケーションをより重視した施策の展開を行う予定である。

【事例からの示唆】

■成功要因 WEBサイト「みやしろで暮らそっ」

宮代町の情報発信は従来の行政主導による画一的なフォーマットに沿ったものではなく、町内の民間事業者やNPO法人への委託を通じて、住民とともに二人三脚で実施している点が評価される。特に定住促進を目的とした情報発信は、実際に町内に居住した際の状況をイメージさせることに着目し、民間事業者に委託をすることにより、行政のホームページでは紹介することが難しい個別の商店や不動産物件の情報を掲載することを可能にし、転入者の増加に寄与している点は注目に値する。

また、こうした情報発信を可能にするためには、行政内部の環境整備も重要である。宮代町の職員数は約200人で、県内の自治体の中でも住民一人あたりの職員数は極めて少ない。そのため、庁内の情報システムを徹底的に整備し、日頃の業務効率の改善に努めている。さらに、職員数が少ないことは、他自治体と比較して庁内での意思決定にかかる時間が短いことにもつながっており、職員からの提案が集まりやすく、また積極的な検討や展開を比較的行いやすい。これらの環境が整っていることも、頻繁かつ住民の潜在的なニーズをつかんだ情報発信が実施できている要因と考えられる。

■地域の現状把握

-住民への積極的な情報発信-

行政から情報を発信するにあたり、何よりも重要な点は利用者(住民目線)に立つことである。例えば「電脳みやしろ」上で、行政の相談窓口を紹介するコンテンツがあり、当初は各課の組織図を掲載した上で各課の業務を紹介する構成としていたが、住民にとって行政の組織体制はなじみがないとの意見が庁内外であがり、住民が必要としているサービスを見つけやすいコンテンツ構成へと変更を行った。こうした住民の声に迅速に対応することの積み重ねがアクセス数に反映されていると考えられる。

また、定住促進を目的とした「みやしろで暮らそっ」に掲載された物件情報をもとに転入した世帯に対して、町内で利用する1万円の商品券を発行することも費用対効果の観点から極めて有用であるといえる。「みやしろで暮らそっ」の運営費は広告収入でまかなわれており、公的支出は発生していない。一方で、町内の物件取引平均価格は、平成26年第3四半期の実績を基に推計すると1,665万円であることから、地元不動産会社に仲介手数料が約50万円、町には住民税約9万8千円の歳入増となり、大きな効果が見込める。

■今後の課題

従来の行政のホームページの構成は、ほとんどの自治体において「画一的」であるのに対し、「電脳みやしろ」は高頻度の更新と独自のコンテンツ構成であるため、住民の中には必要とする情報にたどりつくのに苦労をするといった声が寄せられることがある。これに対してはそうした指摘をまとめた「よくある質問コーナー」を設置し、よくある質問にも挙げられていない内容を役場へ伝えるためのフォームを設置して対応している。

ここまで、地域の現状把握のための地域分析の実例と、データに基づく現状把握から政策立案を行う自治体、あるいは、地域への積極的な情報提供を行う自治体の取組について見てきた。これら、取組を行うにあたって必要となるデータに基づく地域の現状把握のためには、次節で紹介する「地域経済分析システム」の活用が有効である。