第2節 地域の競争力

本節では、1980年以降の中長期的視点から、地域経済に関する分析を行う。なぜ本白書において地域経済の分析を行うのかという問いに端的に答えれば、多くの中小企業・小規模事業者が地域に根差しており、中小企業・小規模事業者が置かれている状況をより深く理解するためには、まず、企業が根差している地域の特性について理解する必要があるからである。さらに言えば、中小企業・小規模事業者が抱える問題が、地域の構造的な問題に起因する場合、企業の自助努力だけで解決するには限界があり、地域の構造的な問題を的確に把握し、地域という面的な観点から支援を考える必要があるからである。

本節における分析の流れは、具体的には次のとおりである。〔1〕まず、地域の経済成長の度合いに応じて地域の類型化を行い、〔2〕それぞれの地域の類型を中心として、産業構造変化や就業構造変化、生産活動の変化の地域間比較を行う。〔3〕さらに、その背景にある大きな経済・社会構造の変化を踏まえた上で、地域別の特徴を見ていく。〔4〕その上で、経済・社会構造の変化の中で、地域が実情に応じた成長を実現させていくためには何が必要となるかを示していく10。

1 地域の類型化と地域別に見た産業構造の特徴

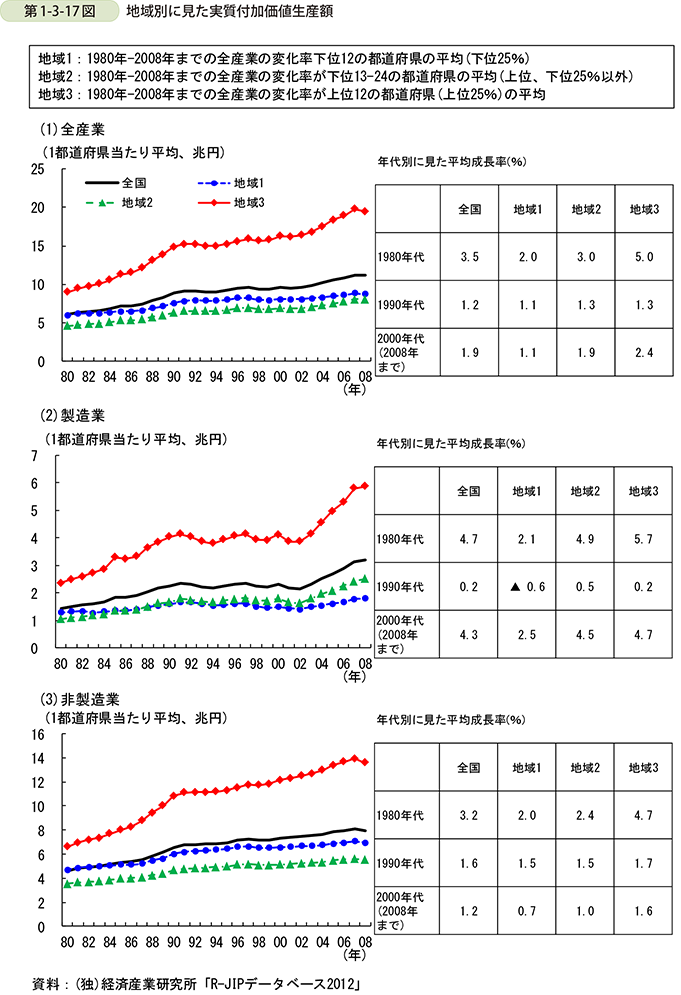

我が国経済の成長を地域ごとに見てみると、地域によって成長の度合いが異なることが分かる。(独)経済産業研究所「R-JIPデータベース2012」を用いて、1980年から2008年までの都道府県ごとの平均成長率を算出し、全都道府県の平均成長率で見た第1四分位値以下(下位25%以下)の都道府県を地域1(12都道府県)、第1四分位値超かつ第3四分位値未満(下位25%超上位25%未満)の都道府県を地域2(23都道府県)、第3四分位値以上(上位25%以上)の都道府県を地域3(12都道府県)として類型化した上で、地域別に実質付加価値生産額(1都道府県当たりの平均値)の規模を見てみると、全産業では、地域3が最も大きく、次いで地域1、地域2となっている(第1-3-17図)。また、年代別の平均成長率を見ると、1980年代は全体として高成長の中で、地域3の成長率が最も高く、次いで地域2、地域1となっていたが、1990年代に入り、全体の成長が伸び悩む中で地域間の成長率の差は縮まった。2000年代以降は再び全体としての成長率が高まる中、地域2と地域3は成長する一方で、地域1は1990年代と同程度の緩やかな成長となっている。

製造業では、実質付加価値生産額の規模で見ると、地域3が最も大きく、1980年代前半までは地域1が地域2を上回っていたが、1980年代後半以降は地域2が地域1を上回っている。また、年代別の平均成長率を見ると、1980年代では全体的に高成長の中で、地域3の成長率が最も高く、続いて地域2、地域1となっている。1990年代は、全体として伸び悩む中、地域2の成長率が最も高く、次いで地域3となっており、地域1はマイナス成長となっている。2000年代に入り、再び成長率が高まる中で、地域2、地域3がほぼ同程度の成長となっており、地域1においても1980年代より高い成長となっている。

非製造業では、実質付加価値生産額の規模で見ると、地域3が最も大きく、続いて地域1、地域2となっている。また、年代別の平均成長率を見ると、1980年代では全体的に高成長の中、地域3の成長率が最も高く、続いて地域2、地域1となっているが、地域1、地域2の間の差はさほど大きくない。1990年代は、全体の成長が緩やかになる中、地域3の成長率が最も高く、地域1、地域2の成長率はほぼ同程度となっている。2000年代は全体的に引き続き緩やかな成長が続く中、地域3の成長率が最も高く、続いて地域2、地域1となっている。

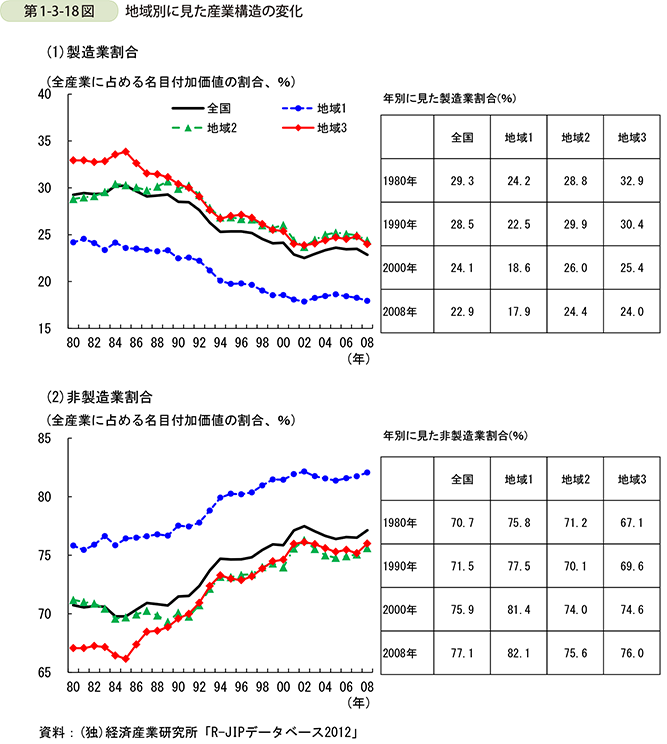

次に、地域ごとの産業構造の変化について確認する。地域別に製造業の割合の変化を見ると、1980年代は地域3の割合が最も高く、次いで地域2、地域1となっているが、1990年代以降は地域2、地域3の割合はほぼ同等となっている(第1-3-18図)。また、割合の推移を見ると、1990年代以降、どの地域を見ても趨勢的に低下しているのが分かる。また、製造業の割合と逆の表現になるが、非製造業の割合を見ると、地域1の割合が最も高くなっており、割合の推移を見ると、1990年代以降、どの地域を見ても趨勢的に上昇している。

第1-3-17、18図に基づき、特に2000年代以降の地域ごとの経済成長及び産業構造の特徴をまとめると以下のようになる。

〔1〕全産業の実質付加価値生産額の規模で見ると、地域3が最も大きく、続いて地域1、地域2となっている。

〔2〕地域1の産業構造を見ると、地域2、地域3と比べて製造業の占める割合が顕著に低い。

〔3〕地域2、地域3では、とりわけ製造業の実質付加価値生産額の成長が、全体の成長に大きく寄与。

〔4〕地域3では、地域1、地域2と比べて非製造業の実質付加価値生産額の成長率も高い。

以上から、地域経済の成長に対する製造業の寄与は大きく、産業構造に占める製造業の割合の違いが、地域経済の成長の差に関係しているといえる。加えて、地域経済の成長の差を生み出しているのは製造業だけではなく、地域経済の成長に対する非製造業の寄与も高まっており、非製造業もまた地域経済の成長の差を生み出しているといえる。