第6節 サーキュラーエコノミー(循環経済)

GXと関連した環境負荷低減につながる取組として、サーキュラーエコノミー(循環経済)についても近年注目度が高まっている。世界的な人口増加と経済成長を背景に、大量生産・大量消費・大量廃棄型のリニアエコノミー(線形経済)からサーキュラーエコノミー(循環経済)への移行が世界的に求められるようになっていることを受けて、環境活動としての「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」から経済活動としての循環経済に転換するため、循環性の高いビジネスモデルへの転換や事業活動の資源効率性の向上を図るとともに、中長期的な産業競争力強化につなげる「環境と成長の好循環」を実現するべく、2020年5月には「循環経済ビジョン2020」が取りまとめられた。

また、「循環経済ビジョン2020」を踏まえ、廃棄物問題や気候変動問題等の環境制約や、世界的な資源需要と地政学リスクの高まりといった資源制約に対応し、国際的な供給途絶リスクを可能な限りコントロールすることで、国内の資源循環システムの自律化・強靱化を図ることを通じた力強い成長につなげるため、2023年3月には「成長志向型の資源自律経済戦略」も策定された。そして、同戦略を踏まえ、規制・ルールの整備(動静脈連携の加速に向けた制度整備)、政策支援の拡充(GX先行投資支援策の活用)、産官学連携の強化(サーキュラーパートナーズ(CPs)の活動強化)の三本柱で政策措置をパッケージ化して、サーキュラーエコノミーへの移行を加速させるための取組が進められている。

さらに、2023年7月に閣議決定された「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」の中でも、エネルギー安定供給の確保を大前提としたGXの取組として資源循環や循環経済に言及されている。そのような状況下で、本節では中小企業・小規模事業者のサーキュラーエコノミーへの移行に向けた取組状況を確認していく。

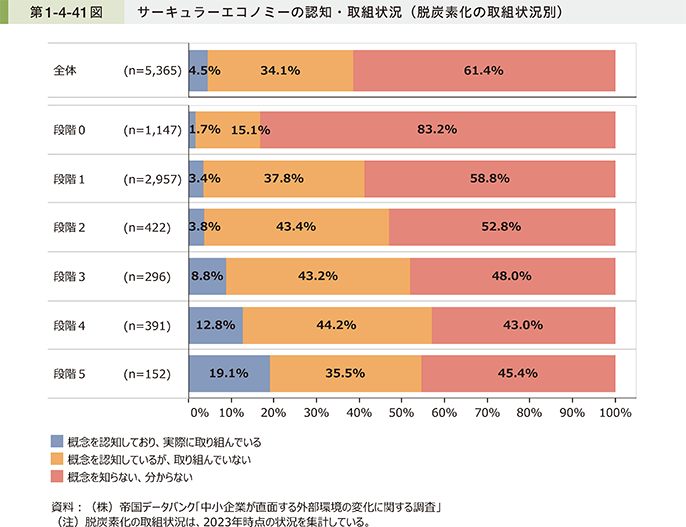

第1-4-41図は、脱炭素化の取組状況の六つの段階76別に、サーキュラーエコノミーの認知状況及び取組状況を見たものである。これを見ると、中小企業・小規模事業者の全体では、サーキュラーエコノミーについてその概念自体を認知していない企業が過半数を占めており、認知している企業の中でも取組を行うには至っていない企業が大半である。

76 ここでいう脱炭素化の取組段階は、第1部第4章第5節と同様に、下記のとおりとなっている。

段階0:気候変動対応やCO2削減に係る取組の重要性について理解していない

段階1:気候変動対応やCO2削減に係る取組の重要性について理解している

段階2:事業所全体での年間CO2排出量(Scope1、2)を把握している

段階3:事業所における主要な排出源や削減余地の大きい設備等を把握している

段階4:段階3で把握した設備等のCO2排出量の削減に向けて、削減対策を検討・実行している

段階5:段階1~4の取組を実施しており、かつ情報開示を行っている

また、これを脱炭素化の取組状況別に見ると、段階0の企業でサーキュラーエコノミーへの移行に向けた取組を行っているのは1.7%であるのに対し、段階5の企業では19.1%となっていることから、脱炭素化の取組が進展している企業ほど、サーキュラーエコノミーへの移行に向けた取組も並行して着手している傾向にあることが分かる。

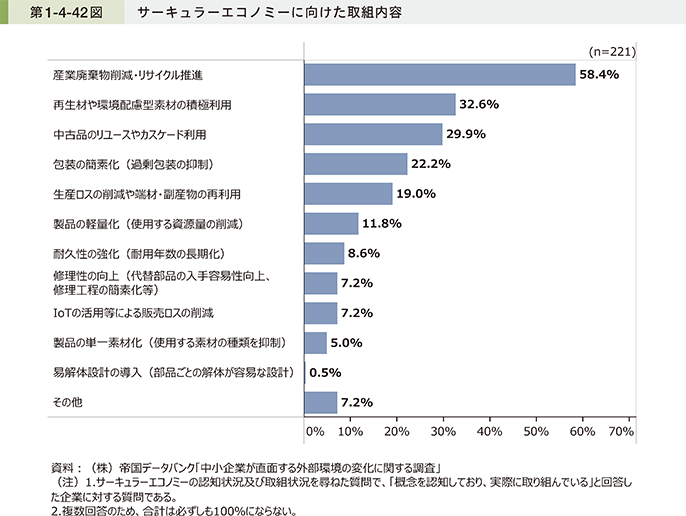

第1-4-42図は、サーキュラーエコノミーへの移行に向けた取組内容を見たものである。これを見ると、実際に取り組んでいる企業の取組内容としても、「産業廃棄物削減・リサイクル推進」などの、「3R」の取組が中心で、「製品の軽量化(使用する資源量の削減)」や「耐久性の強化(耐用年数の長期化)」等の、製品の設計・製造において、資源投入量・消費量を抑えつつ、資源の効率的・循環的な利用を目指す資源循環への寄与度が大きいと思われる取組に着手している企業は少ない。

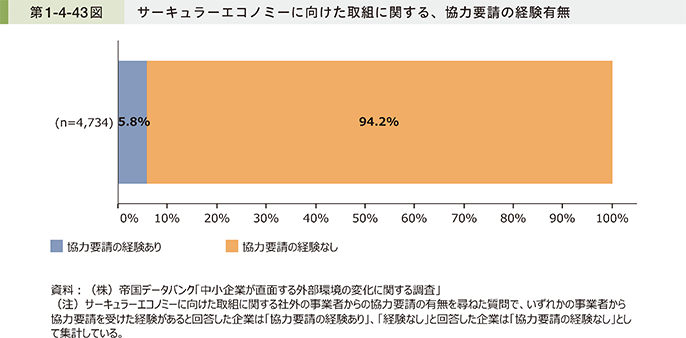

第1-4-43図は、サーキュラーエコノミーへの移行に向けた取組に関する協力要請の状況を見たものである。これを見ると、サーキュラーエコノミーへの移行に向けた取組について、取引先等の社外の事業者や、地方公共団体から協力要請を受けた経験のある中小企業・小規模事業者は少ないことが分かる。

サーキュラーエコノミーへの移行に向けて中小企業・小規模事業者が単独で取り組むには、技術やノウハウの不足、コスト負担の大きさといった問題がある。取組を推進するためには、地方公共団体や支援機関などが中心となり、地域経済を巻き込んだ支援体制を整備するとともに、「サーキュラーパートナーズ(CPs)」への参画等を通じて産官学で連携して取り組むことが重要である。事例1-4-4では、民間企業と連携して官民一体でサーキュラーエコノミーへの移行に向けた取組を推進する地方公共団体として、蒲郡市の事例を紹介する。

事例1-4-4:蒲郡市

官民一体でサーキュラーエコノミーを推進する地方公共団体

所在地 愛知県蒲郡市

▶経済活動以外の豊かさにも目を向け、「サーキュラーシティ」を宣言

蒲郡市は、渥美半島と知多半島に囲われた、三河湾国定公園がある海辺の地方公共団体である。海岸沿いに四つの温泉地があり、2019年の観光入込客数は610万人(蒲郡市観光協会調べ)に達したほか、温暖な気候をいかした果樹栽培、三河湾での沿岸漁業や、繊維関連を中心とした製造業なども盛んで、1次、2次、3次産業の良好なバランスが同市の経済の特長だ。しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって観光客が激減し、各産業や市民生活が大きな打撃を受けたことを契機に、経済活動以外の豊かさにも目を向け、市民のウェルビーイング向上に向けた取組の必要性を認識した。2021年11月、同市はサーキュラーエコノミー(循環経済)をまちづくりの中核に据えた「サーキュラーシティ」を目指すことを表明した。同市サーキュラーシティ推進室の杉浦太律主査は「市民が大事に思う自然環境を守ることは、持続可能な社会を実現するとともに、市民の地元愛や誇りを高めることで、人口増加や地域経済の活性化にもつながるという考えから、鈴木寿明市長自らがサーキュラーエコノミーをまちづくりとして推進することを打ち出した」と語る。

▶実証事業の支援や、「動脈産業」と「静脈産業」との連携仲介など、事業者への総合的なサポートを展開

同市は、サーキュラーエコノミーの実現に向け、シンポジウムやワークショップ等の開催を通じて市民や事業者への周知・促進を図るとともに、2023年3月には具体的な施策をまとめた「サーキュラーシティ蒲郡アクションプラン」を公表した。そこでは、「観光」、「交通」、「消費」、「教育」、「健康」、「ものづくり」、「食」の七つの重点分野を設定し、各分野での取組が相乗効果を生んで市民の幸福度を示すウェルビーイングの向上を目指すとした。2023年度は約1,300万円を支出し、サーキュラーエコノミーの実証実験に取り組む事業者を募集、6社が採択された。その中には、カーテン製造を行う中小企業が排出するレースの端材をウエディングドレスに再生し、市内のホテルでレンタルするなどの異業種間の連携事業が含まれている。また、アクションプランの中では、市内の事業者に廃棄物削減など環境負荷低減に向けた取組の必要性を訴え、製造業等の「動脈産業」には技術やノウハウが乏しく独自に取り組むのは難しいことから、総合的なサポート体制の整備として、廃棄物の回収・再循環を担う「静脈産業」とのマッチングを同市が仲介して連携を促す試みを推進することとしている。

▶サーキュラーエコノミーを推進する地方公共団体のモデルケースとなるべく取組を継続・発展

当初は取組の理解を得られないこともあったが、廃棄物削減だけではなく、ブランディングを強化した事業者の先行事例の蓄積によって取組が浸透した。現在では協力的な事業者が増え、市外の事業者からも連携先の相談が来るようになった。同市は市外の事業者等も対象にした「サーキュラーシティカンファレンス」を開催するなど、サーキュラーエコノミーを実践するための「場」を提供することにも熱心で、それらを通じて事業者の積極的な事業展開が期待される。「サーキュラーエコノミーの実現に向けては官民連携で取り組むことが重要である。蒲郡市がそのモデルケースとなれるよう、取組を継続・発展させていきたい」と杉浦主査は語る。