第7節 物価・為替

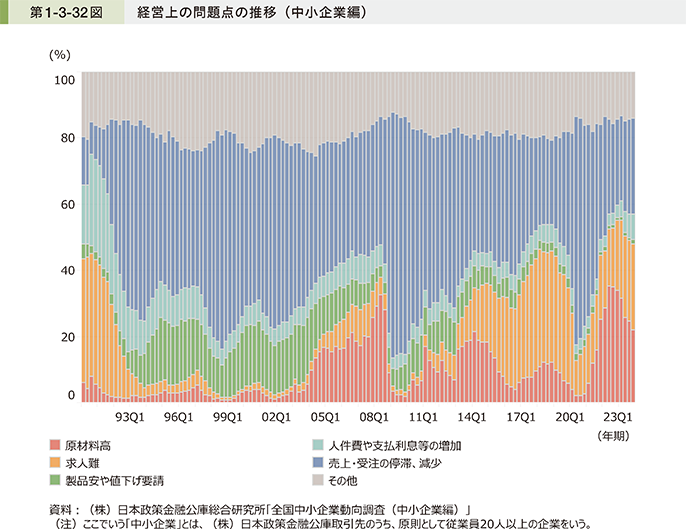

続いて、物価・為替の動向について確認する。第1-3-32図は「全国中小企業動向調査(中小企業編)」を用いて、経営上の問題点を時系列で見たものである。これを見ると、感染拡大後の2020年には、一時的に「売上・受注の停滞、減少」の回答割合が上昇したものの、足下の2023年では低下しつつある。その一方で、2021年においては「原材料高」、2023年においては「求人難」の回答割合も上昇しており、中小企業においては売上げの減少に加えて、原材料高や人手不足といった経営課題にも直面していることが分かる。

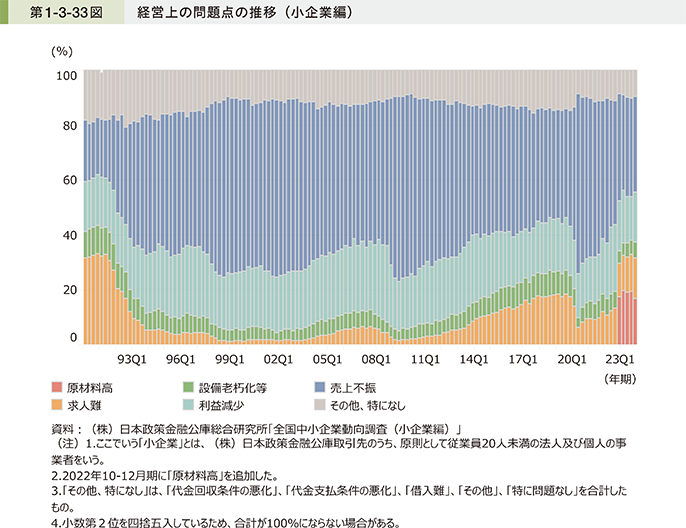

第1-3-33図は「全国中小企業動向調査(小企業編)」を用いて、経営上の問題点を時系列で見たものである。これを見ると、2023年において「売上不振」の割合は感染症の感染拡大期を除いて長期的に減少傾向にあるものの、回答割合が最も高い。その一方で、2022年10-12月期に追加となった「原材料高」は高い割合を占める状況が続いているほか、長期的に見ると「求人難」の回答割合も上昇傾向にあり、小規模事業者においては、売上不振に加えて原材料高や求人難などの経営課題に直面していることが分かる。

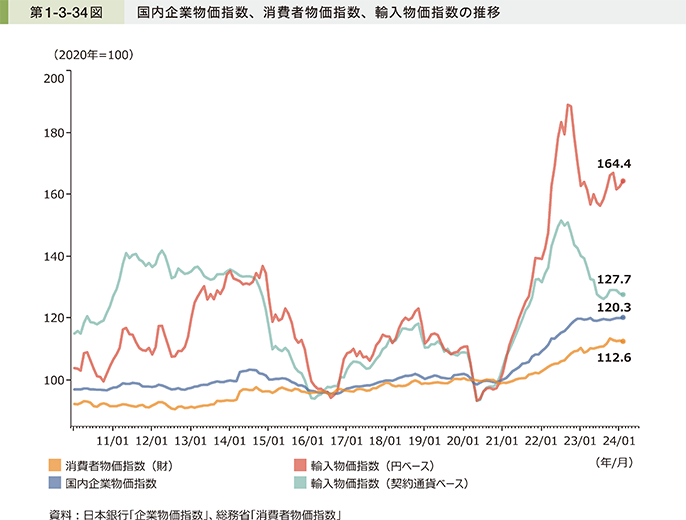

第1-3-34図は、日本銀行「企業物価指数」、総務省「消費者物価指数」を用いて、国内の財の動きを見たものである。これを見ると、輸入物価指数は、2020年末より急激に上昇し、2023年においても依然として高止まりしている。そのような中で、国内企業物価指数、消費者物価指数も、輸入物価指数の上昇に連動して、緩やかに上昇していることが分かる。

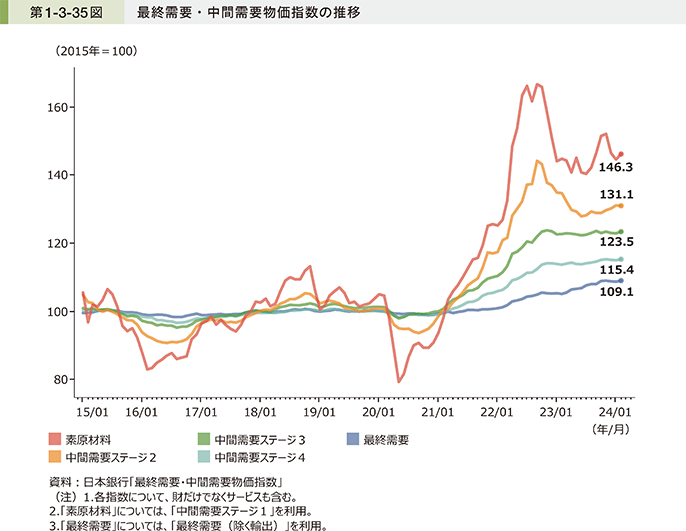

第1-3-35図は、日本銀行「最終需要・中間需要物価指数」を用いて、需要段階別の物価の推移を見たものである。「素原材料」は高水準で推移している一方で、中間財や最終需要については緩やかに上昇しており、原材料価格の転嫁が徐々に川下に波及していることが分かる49。

49 内閣府(2023a)では、2023年6月までの最終需要物価に対して、輸入財の寄与や、ほかの国内財、サービスの価格が寄与しており、輸入物価の上昇とそれによる企業物価上昇が、小幅ながら川下に波及し続けている状況を示している。

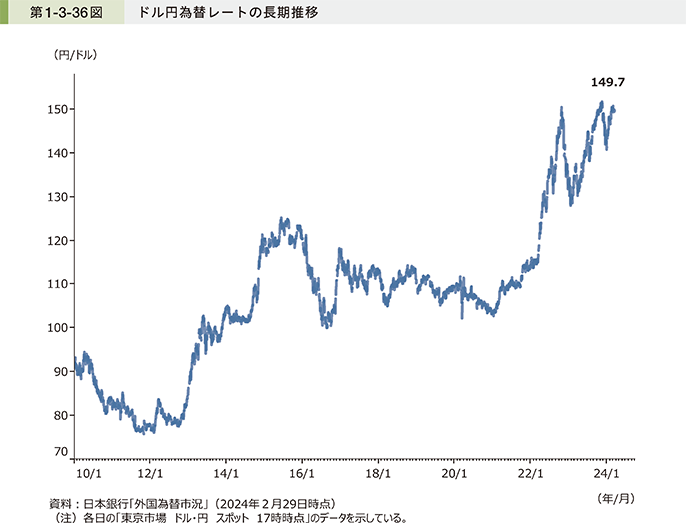

続いて、為替の状況を確認する。第1-3-36図は、ドル円為替レートの推移を見たものである。これを見ると、為替レートは2022年に入ってから急激に円安が進行し、2022年10月をピークに、その後は円高方向に推移していたものの、2023年2月以降は再び円安方向に推移した。2024年2月時点においても、1ドル140~150円の水準で推移している。

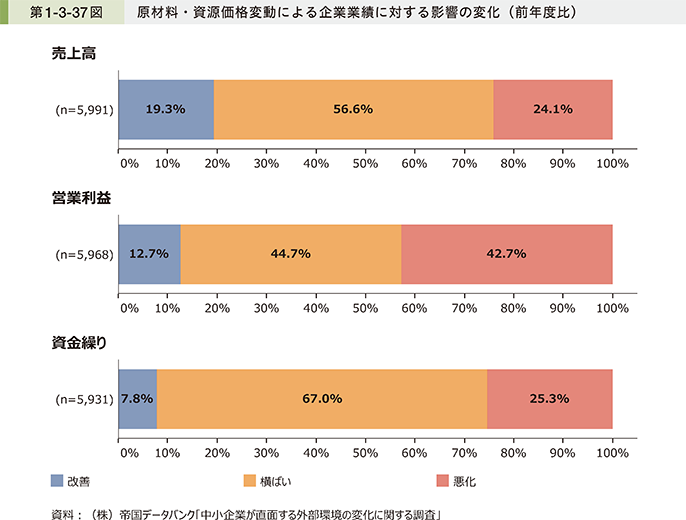

第1-3-37図は「中小企業が直面する外部環境の変化に関する調査」を用いて、原材料・資源価格変動による企業業績への影響の変化について見たものである。これを見ると、調査を実施した2023年11~12月時点の状況として、特に営業利益については、マイナスの影響を受けている中小企業が多い。また、原材料・資源高の影響によって資金繰りが悪化している企業も一定数見られることが分かる。

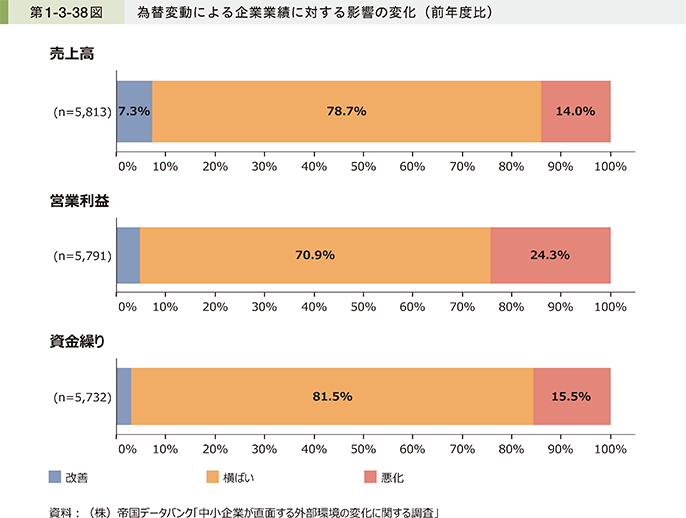

第1-3-38図は、為替変動による企業業績への影響の変化について見たものである。これを見ると、円安の進行による中小企業の業績への影響について、売上高は「横ばい」と回答する企業が約8割となっている一方、営業利益は「悪化」と答える企業が2割強となっており、利益の面で円安進行によるマイナス影響を受ける企業が比較的多い。

以上から、円安進行や、輸入物価上昇に起因する原材料・資源価格の高騰が営業利益にマイナス影響を及ぼしている企業が多いことを受け、中小企業・小規模事業者においては価格転嫁を促進することなどの対応が必要となっていることが示唆される。

コラム1-3-4では、消費動向を把握するためのオルタナティブデータから、人口密度等の地域属性に応じた中小企業の財・サービスの消費の変動要因のほか、消費単価変動等の消費全体への影響を分析した研究を紹介する。

コラム1-3-4:消費動向の要因分解を通じた企業の価格戦略と数量戦略の把握

1.企業の価格戦略と数量戦略の把握

感染症の5類移行に伴い、足下は中小企業の景況感が高水準で推移するなど、我が国の経済は新たなステージへ移行しつつある。一方で、個人消費など内需の戻りは依然として弱く、財では物価高騰による需要の伸び悩み、サービスでは人手不足による供給制約が見られている。こうした経済社会環境の変化が、企業の価格戦略や数量戦略にどのような影響を及ぼしているのか、現状の分析を行った。

本コラムにおける分析の特徴を次に示す。第一に、企業の価格戦略と数量戦略を明らかにするため、消費動向を示す指数について、価格要因と数量要因への分解を行う。第二に、企業の価格戦略や数量戦略は大企業と中小企業など企業規模により違いがあると考えられることから、消費動向の指数について、企業規模別の分析を行う。第三に、需要側の環境として、人口密度の高い地域と低い地域では企業行動に違いが生じると考えられることから、都道府県別の人口密度に応じた分析を行う。第四に、供給側の環境として、地域における独占・寡占など市場の競争状態の違いにより企業行動に違いが生じると考えられることから、都道府県別の企業の市場占有率を基に算出したハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)を用い、企業の競争状態別の分析を行う。

今回の分析では、消費動向を示す指数として、JCBカードの利用データから得られる月次のクレジットカード決済データを用い、2016年4月から2019年3月を基準期間(2016年度~2018年度の平均=100)として、2019年4月から2023年10月を対象に分析を行う。クレジットカード決済データについては、消費者の居住地を基準として集計を行う考え方と、消費者の購買地を基準として集計を行う考え方がある。今回は、上記第三や第四の分析として示した地域別の企業行動の差異の分析を行うことから、購買地を基準として集計を行う考え方を採用し、財・サービスを供給する店舗・企業の所在地基準で決済データの集計を行った。これにより作成した消費動向指数を、本コラムにおいては「供給側指数」と記載する。

なお、本コラムでは、「中小企業の売上動向把握の精度向上のための調査・分析事業」(以下、「本事業」とする。)において実施した分析結果を中心に紹介する。また、上記第四の市場の競争状態に関する分析においては、別途「政府統計データを用いたインボイス制度導入に係る取引実態等調査事業」において作成した都道府県別のハーフィンダール・ハーシュマン指数(以下、「HHI」とする。)を使用している。

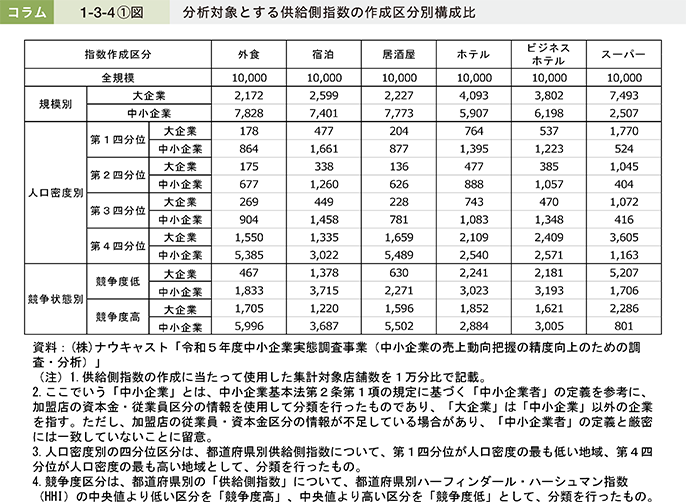

コラム1-3-4〔1〕図は、今回分析対象とする供給側指数の集計対象店舗数の構成比に関する、作成区分別の記述統計表を示したものである。なお、ここでの集計対象店舗数の構成比は、各業種における全規模の店舗サンプル数を1万としたときの各区分の集計対象店舗数比率(1万分比)を表しており、実店舗数とは異なる。

2.クレジットカード決済データを活用した消費動向の要因分解

個人消費は、「個人消費額=消費数量×消費単価」と分解でき、それぞれの変化率については、「個人消費額全体の変化率=消費数量の変化率+消費単価の変化率」と近似して寄与度分解できる。これを踏まえ、今回の分析では、JCBカードの利用データから得られる月次のクレジットカード決済額を個人消費額として用い、個人消費額全体の2016年度~2018年度と比べた変化率について、消費数量要因と消費単価要因に分けて寄与度分解を行い、得られた変化率の寄与度を指数化する形で、企業規模別や人口密度別、競争状態別の分析を行った。

寄与度分解に当たっては、個人消費額全体を示す「供給側指数」の変化率を個人消費額として用い、上記の近似式に基づいて、「供給側指数」の変化率と「消費数量」の変化率から、「消費単価」の変化率を算出している。

ここで、「消費数量」は、数量1単位について、どの財・サービスを1単位として捉えるか、といった問題が生じる。この点で、クレジットカード決済データから得られる「決済回数」では、複数品目を購入する場合でも、一回の購入を一回の決済として計測されることから、「決済回数」を消費数量として用いる場合には、消費者の一回の購入当たり数量・質が大きく変化していない、という仮定が必要である。今回の分析対象期間は2019年4月から2023年10月であり、この期間中に消費者の1決済当たりの消費数量・質が大きく変化していないと仮定できる場合、又はデータの制約上、ほかの代替可能な手法がない場合は上記「決済回数」を使用することとした50。一方、消費者の1決済当たりの消費数量・質が大きく変化していると仮定でき、ほかの統計の使用が可能な業種については、消費数量・質の変化を含まないほかの統計を使用する形で分析を行った。なお、この場合は同じ母集団を対象とした2つの異なる標本のデータを用いて、要因別の変化率に着目することとなることから、ある要因の変化率を算出する際に、もう一方の要因と標本やデータのばらつきが異なる場合は、変化率が過大・過小に評価されてしまう懸念がある。ほかの統計を用いる場合には、事前にデータの標準化を行う必要がある点に留意が必要である。

50 クレジットカード決済データそのものが抱える課題や、決済回数を消費数量として用いる場合の留意事項も存在することから、分析の際はそれらのバイアスに留意が必要である。これについては、例えばユーザーや店舗数の増減のほか、一部の大手企業が本社店舗に決済を集約させていることに伴って、特定地域に加盟店の売上げが集約される問題などが挙げられる。

本コラムでは、本事業で分析を行った6業種(マクロ業種の「外食」・「宿泊」、ミクロ業種の「居酒屋」・「ホテル」・「ビジネスホテル」・「スーパー」)のうち、マクロ業種の「外食」・「宿泊」の2業種を取り上げ、その分析結果を次項以降で紹介する51。

51 ミクロ業種の詳細は、(株)ナウキャスト「令和5年度経済産業省中小企業庁委託業務 中小企業の売上動向把握の精度向上のための調査・分析 調査報告書」による。

3.企業規模別の分析結果

本項では、マクロ業種の「外食」・「宿泊」の個人消費額の指数について、企業規模別の要因分解を行った結果について述べる。数量要因については、「外食」では「決済回数」を使用し、「宿泊」では分析対象期間における消費者の1決済当たりの消費数量の変化を踏まえ、観光庁「宿泊旅行統計調査」から取得した延べ宿泊者数について、同統計における従業者数が99人以下の区分を中小企業の数量要因、100人以上の区分を大企業の数量要因として用いた。

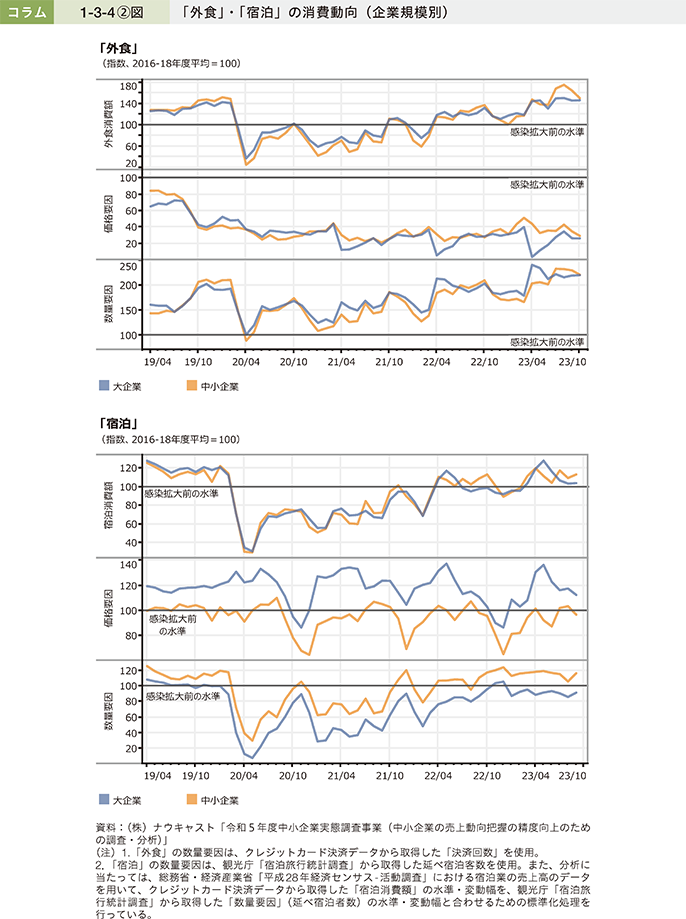

コラム1-3-4〔2〕図は、「外食」・「宿泊」の個人消費額の指数について、企業規模別に、価格要因と数量要因の要因分解を行った結果を示したものである。

「外食」について見ると、大企業は中小企業と比べ、価格を引き下げ、数量を増加させる戦略をとっている。この間、全体の消費動向は、2020年4月から2022年の感染拡大~回復局面において、大企業は中小企業よりも若干小幅の落ち込み幅で推移している。

「宿泊」について見ると、大企業は中小企業と比べ、積極的な価格設定行動が見られる。中小企業は価格設定行動が大企業と比べて抑制的である中で、数量を安定的に確保している。なお、コロナ対策として消費喚起策が行われた時期に、数量が増加する中で価格が下落しているが、これはクレジットカード決済額(消費者の実際の支払額)を見ていることによるものである。

4.人口密度別の分析結果

本項では、マクロ業種の「外食」・「宿泊」の個人消費額の指数について、人口密度別に要因分解を行った結果について述べる。数量要因については、「外食」・「宿泊」共に「決済回数」を使用している。「宿泊」については企業規模別の分析において、宿泊旅行統計調査から取得した延べ宿泊者数を用いていたが、地域別のデータの制約から、「決済回数」を用いることとする。

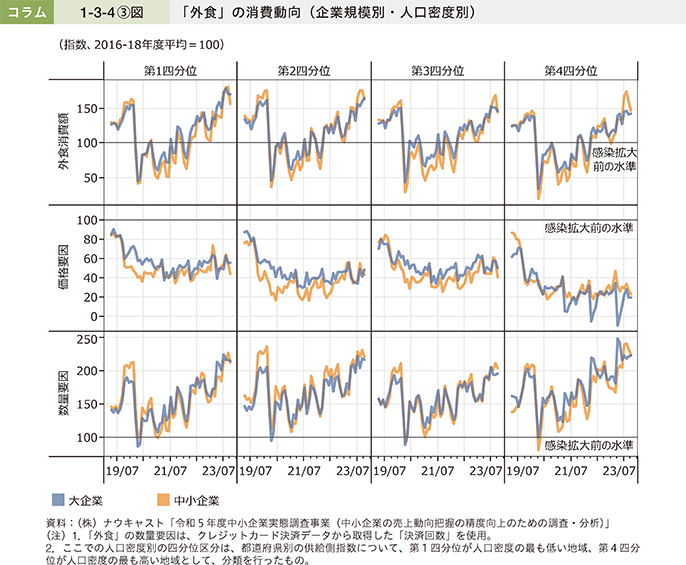

コラム1-3-4〔3〕図は、「外食」の個人消費額の指数を、人口密度別・企業規模別に要因分解を行ったものである。これを見ると、人口密度が低い地域(第1四分位、第2四分位)では、2020年4月から2020年末において、中小企業で価格要因が大きく下がっている。人口密度の高い地域(第4四分位)では、2021年以降、大企業の価格引下げ行動が見られ、消費数量は増加傾向にある。

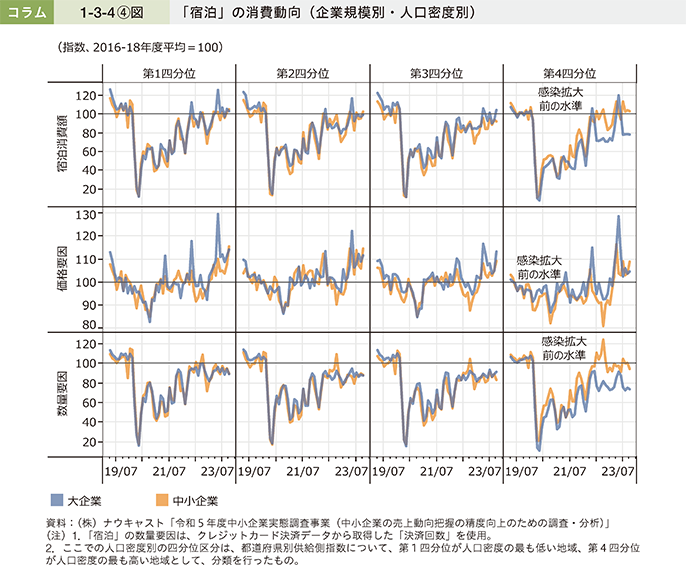

コラム1-3-4〔4〕図は、「宿泊」の個人消費額の指数を、人口密度別・企業規模別に要因分解を行ったものである。これを見ると、人口密度が高い地域(第3四分位、第4四分位)において、2021年以降、大企業が価格を引き上げる傾向が強く、一方で中小企業は数量の確保を優先する傾向が見られる。また、人口密度が高い地域(第4四分位)では、大企業において、宿泊消費額が感染拡大前の水準に達していない状況となっている。

5.競争状態別の分析結果

本項では、マクロ業種の「外食」・「宿泊」の個人消費額の指数について、企業の置かれた競争状態別に要因分解を行った結果について述べる。数量要因については、前項同様、「外食」・「宿泊」共に「決済回数」を使用している。

仮説として、競争度の高い地域に所在する企業ほど消費数量を増加させるために販売価格を下げる戦略を多く取る傾向にあるが、競争度の低い地域の企業では消費数量確保のために価格戦略はあまり重視していないことが考えられる。そこで、本項の分析では、都道府県別の企業の市場占有率を基に算出したハーフィンダール・ハーシュマン指数(以下、「HHI」という。)を用いて、都道府県別の「供給側指数」について、都道府県別HHIの中央値より低い区分を「競争度高」、HHIの中央値より高い区分を「競争度低」として、分類を行った。なお、HHIとは、市場における企業間の競争状態を測る指標であり、集計単位ごとに各事業者の市場占有率(%)を二乗して単位内で合計した値である。このため、単位内に単一の事業者しかおらず市場占有率が100%となるときに最大値の10,000をとり、0から10,000までの値をとるため、完全独占を表す10,000に近づくほど、市場集中度が高いことを意味している。

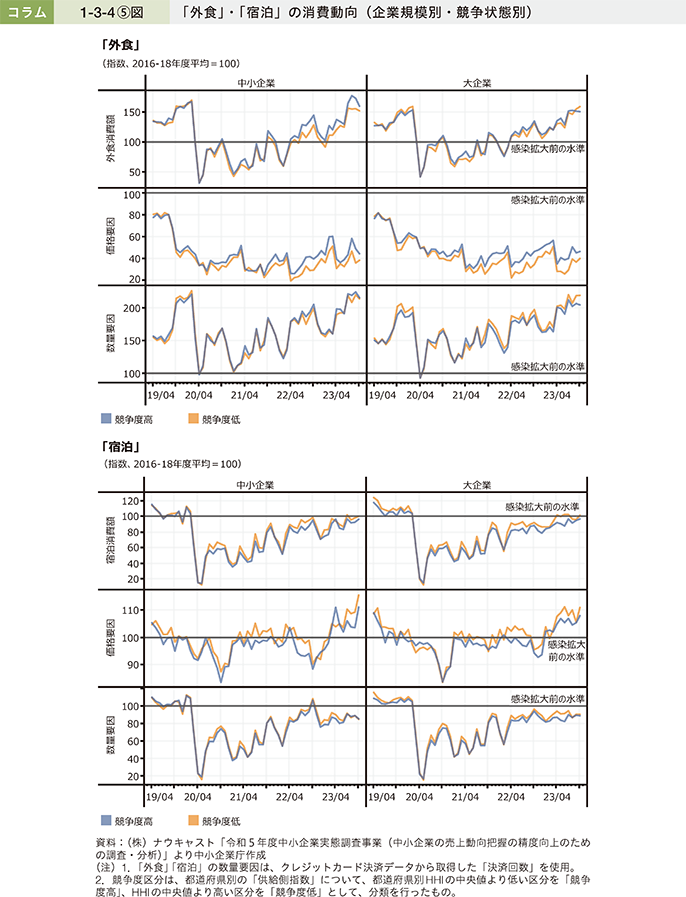

コラム1-3-4〔5〕図は、「外食」・「宿泊」の個人消費額の指数を、HHIを用いて作成した競争度区分別・企業規模別に要因分解を行ったものである。

これを見ると、「外食」では、冒頭の仮説と異なり、大企業・中小企業共に、2021年以降に、競争度の高い地域と比べて、競争度の低い地域で価格要因の下落幅が大きくなっていることが見て取れる。競争度の高い地域では、シェア獲得のために更なる値下げを行う企業が多いと想起させる反面、価格競争が既に生じているため値下げして十分な利潤を確保できる余地があまりなく、参入障壁が高いと考えられることが、競争度の低い地域と比較して価格要因の下落幅が小さくなっている原因であると推察される。一方、競争度の低い地域では、価格決定の優位性があり価格転嫁を進めやすいと考えられる反面、新規出店等に伴う新たな値下げ競争が生じる余地が大きく、価格を下げて消費数量のシェアを獲得する戦略をとっている可能性が推察される。

また、「宿泊」では、大企業・中小企業共に多くの期間で、競争度の低い地域の価格が競争度の高い地域を上回って推移していることが見て取れる。今回の分析対象であるクレジットカード決済データは主に日本人決済データで構成されているが、2022年以降に円安が進展する中で、インバウンド宿泊客の増加など宿泊業全体の需要が増加する局面において、元々の供給客室数が少なく競争度の低い地域でも、人手不足などから価格の引上げが行われた可能性が見て取れる。

6.分析結果のまとめ

以上の分析から、「外食」では、人口密度の高い地域で、価格を引き下げる企業行動が取られ、特に人口密度が高く寡占の進む(競争度の低い)地域で、大企業を中心に低価格戦略を取っていることが示唆された。中小企業は、感染症の感染拡大期など需要減少局面において、価格の引下げ行動を行っているものの、その後は目立った価格行動は行われていない。

また、「宿泊」では、中小企業で感染拡大前の水準を上回る消費数量が見られているものの、大企業が価格引上げに動いている中で、中小企業の価格の引上げ幅は小幅である。加えて、競争度の低い、供給客室数に制約のある地域では、大企業・中小企業共に大きく価格を引き上げる行動が見られている。

今回の分析はあくまで分析上の仮定を置いた上で実施した試行的な分析であるが、企業規模や人口密度、競争状態によって企業の価格戦略や消費動向の実態が異なる可能性が示唆されることを確認できた。中小企業は大企業と比べて抑制的な価格設定行動が行われやすいと考えられるが、更なる需要を獲得するためには、こうした周辺の環境変化も踏まえながら、価格戦略・数量戦略に取り組んでいくことも有用であると考えられる52。

52 また、本事業では、都道府県単位のデータを基準として分析を行ったが、消費動向や人口密度、HHIといった要素については、同一都道府県内でも市区町村間で違いがあることが考えられる。より細分化した手法として市区町村別でのデータを集計し分析することで、同一都道府県内での商圏ごとの特徴の違いについて把握できるようになることも期待される。