第8節 海外展開

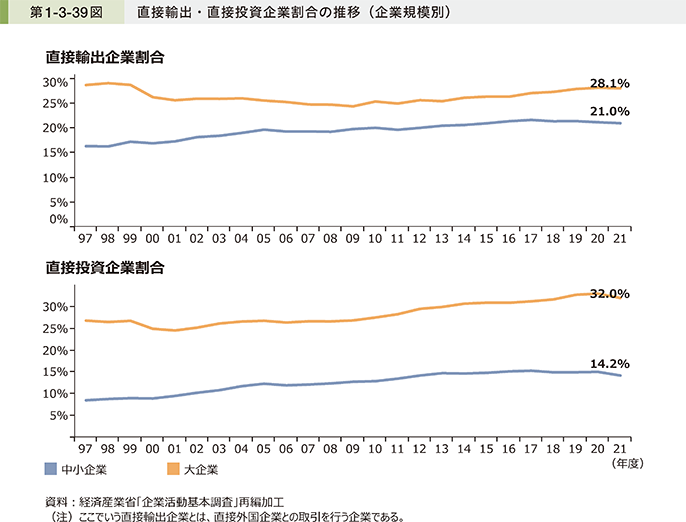

本節では、海外展開の現状について確認する。第1-3-39図は、経済産業省「企業活動基本調査」を用いて、企業規模別に直接輸出企業割合、海外向けの直接投資企業割合の推移を見たものである。直近で2021年度の大企業の直接輸出企業割合は28.1%、直接投資企業割合は32.0%となっている。一方で、中小企業の2021年度の直接輸出割合は21.0%、直接投資企業割合は14.2%となっている53。

53 ここでいう中小企業は、経年での接続性を担保するため、非一次産業のみの各業種において下記の定義を用いている。

製造業その他・・・資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人。

卸売業・・・資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人。

小売業・・・資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人。

サービス業・・・資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人。

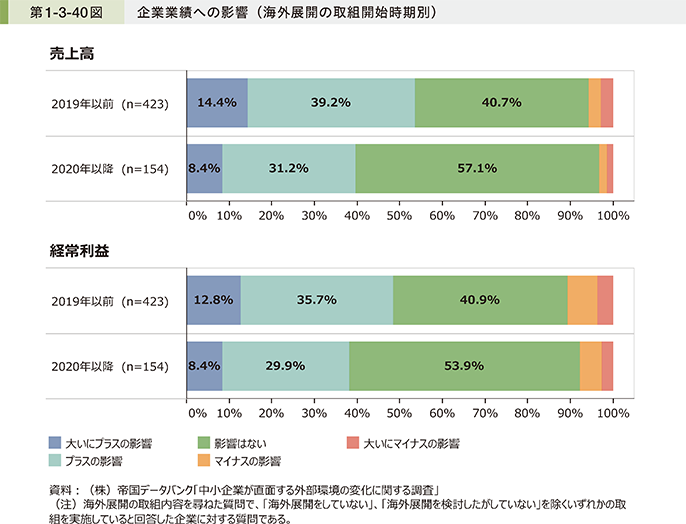

第1-3-40図は、「中小企業が直面する外部環境の変化に関する調査」を用いて、海外展開の取組開始時期別に企業業績への影響を見たものである。これを見ると、海外展開を長期で進めてきた企業は売上高や収益へのプラス影響が強い傾向にある。海外展開で業績を上げるためには、中長期的に取組を進めていくことが必要であることが示唆される。

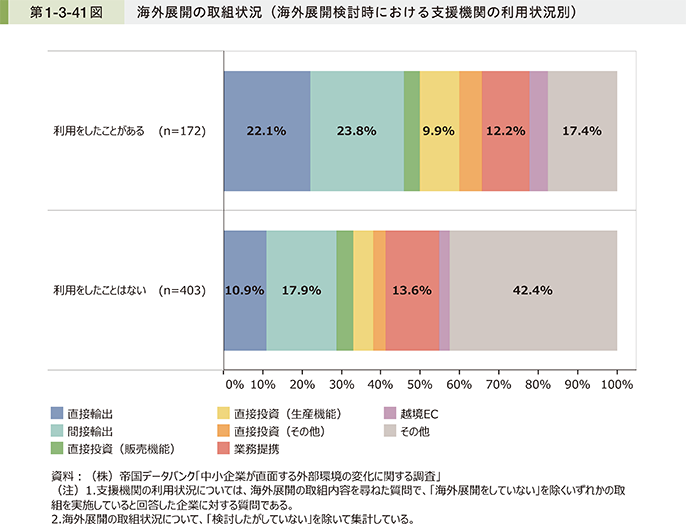

第1-3-41図は、海外展開検討時の支援機関の利用状況別に、海外展開の取組状況を見たものである。これを見ると、実際に、海外展開開始の検討時に支援機関を利用した企業は、そうでない企業と比べて直接輸出や間接輸出を実施している企業が多い。今回の調査からは一概にはいえないものの、支援機関のサポートを通して、具体的な売上げにつながる輸出等の海外展開を実現できる可能性が示唆される。

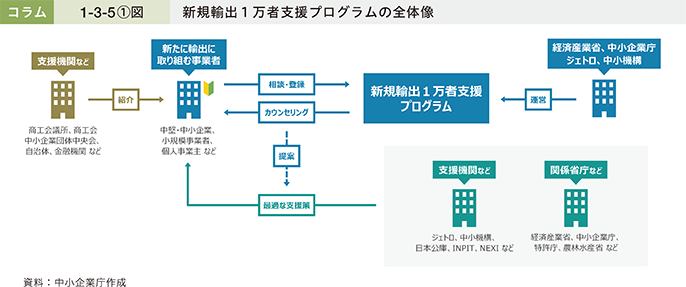

コラム1-3-5では、支援機関を活用した中小企業の新規輸出を促進する施策として、「新規輸出1万者支援プログラム」を紹介している。

コラム1-3-5:新規輸出1万者支援プログラムを活用した海外展開

1.新規輸出1万者支援プログラムの概要

「新規輸出1万者支援プログラム」は、経済産業省、中小企業庁、独立行政法人日本貿易振興機構(以下、「ジェトロ」という。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、「中小機構」という。)が一体となり、新たに輸出に挑戦する事業者を支援するためのプログラムである。2022年12月16日に開始した本プログラムは、2023年9月に登録者1万者を超え、引き続き登録を受け付けている。

本プログラムでは、登録した事業者に対して、ジェトロのコンシェルジュがカウンセリングを行った上で、各事業者に適した支援策を提案している。これにより、事業者は各種支援施策を認識していなくとも、海外展開に向けて必要な支援を受けることができるようになる。

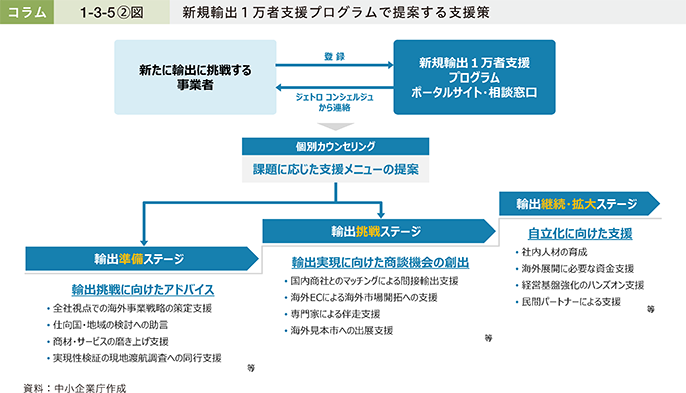

2.新規輸出1万者支援プログラムの支援策

本プログラムでは、輸出実現に向けた事業者のステージや抱えている課題や悩みに合わせて、中小機構、ジェトロ及び各支援機関による支援を一気通貫で実施している。ステージごとの支援内容については、以下のとおりである。

(1)輸出準備ステージの支援

輸出を検討しているが、何から始めたら良いのか分からない、どこの国に輸出したら良いのか分からない等の悩みを持っている事業者に対しては、中小機構の専門家が相談に応じ、ターゲットとして可能性のある国や、展開方法の手法、課題の洗い出し、輸出実現に必要な対応策等をアドバイスしている。また、海外展開に向けた経営計画の策定やビジネスモデルの検証等について伴走支援を実施している。

(2)輸出挑戦ステージの支援

輸出に向けた準備ができている事業者に対しては、ジェトロによる輸出商社とのマッチング支援、海外ECサイトを活用した販路開拓支援、海外展開の戦略策定から海外事業計画の作成・実行に至るまでを専門家が一貫してサポートする伴走支援、海外現地に精通したコーディネーターによる相談対応、現地企業のリストアップや海外見本市への出展支援等による商談機会の提供などを通じて、新規輸出の実現を支援している。

(3)輸出継続・拡大ステージの支援

中小企業が海外展開による生産性向上等の効果を得るには、数年を要するとされている。そのため、中小企業が海外展開を継続していくために必要となる社内人材の育成支援、資金支援、知的財産保護に関する支援、貿易リスクに関する支援を提案している。また、品質管理や原価管理等の海外展開によって新たに生じた経営課題の解決に向けた専門家派遣、民間のEC事業者や商社とのマッチング支援等により、中小企業の自立化を支援している。

3.新規輸出1万者支援プログラムの活用事例

本プログラムを活用し、2024年2月末までに1,500者超の事業者が輸出を実現した。ここからは、本プログラムの活用事例を紹介する。

事例:カネマサ製作株式会社

1948年に広島県福山市で創業したカネマサ製作株式会社は、板金・機械加工、溶接、塗装、組立の社内一貫生産体制を強みとして、最新型新幹線車両を始めとする各種鉄道車両や無人走行車両等に搭載されるブレーキ制御装置用部品等の製造を主力事業としている。2015年に就任した関根誠司社長は、就任当初から海外進出を目指していたが、当時は社内体制の改革や機械設備の老朽化対応が急務と判断。鉄道部品製造を中心とする経営基盤を築いた後に数年かけて新分野に参入し、海外進出を目指すこととした。

展開する新分野として注力したのは、東日本大震災による原子力発電所事故をきっかけに2013年から開始していた、東京工業大学発のベンチャー企業との太陽光追尾システム共同開発プロジェクトであった。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の補助金採択を受けたことも後押しし、2019年には、他社の追尾式よりも簡易な構造で設置費用の削減と発電効率を両立した太陽光自動追尾式のソーラーシステムの商品化に成功。脱炭素社会に向けた動きが加速する中、電力不足に悩む国・地域に需要があると考え、同システムの輸出を目指したが、社内に海外ビジネスの経験がある人材がいないことが課題となり、具体的な進展に至らなかった。

上記課題を解決するため、同社は、2023年1月に新規輸出1万者支援プログラムに登録。各種支援策の案内を受ける中で、中小機構の「海外展開ハンズオン支援事業」の利用を決め、専門家の支援を受けることで、台湾の太陽光発電所をターゲットとした海外事業戦略を立案した。その後、事業戦略の実現可能性を現地で検証する必要があると判断し、ジェトロの「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム」を活用して商談先の候補となる現地企業をリストアップするとともに、中小機構の協力を得て台湾当局や公営電力会社にもアポイントを取り、現地渡航調査を実施した。

その結果、台湾における海外事業の実現可能性の確認ができたことに加え、太陽光発電所を設置する台湾の事業者との商談機会も獲得。最終的には、太陽光自動追尾式のソーラーシステム24台の販売につながった。台湾の事業者は今後数年で合計10万キロワットの太陽光発電所を設置する計画があるため、同社は追尾装置3万台分の大型案件に向けて、台湾の工業技術研究院(ITRI)との共同実験に取り組んでいる。

事例:J-和インターナショナル株式会社

2021年に設立されたJ-和インターナショナル株式会社は、東京都杉並区で自然の土や木を使わない独自の人工盆栽「A-BONSAI」を開発し、事業を展開している。

盆栽は、日本の文化や伝統に興味をもつ海外からの関心は高いものの、水やりや日光当て、肥料やり、剪定、季節に応じた手当て、数年に一度の鉢の植替え等が必要であり、高度な技術が求められること、国際検疫が厳しいことから、輸出が難しい商材であった。

同社の梶原亨社長は、こうした課題のある盆栽を世界に広めたいという考えの下、起業前から老舗盆栽園が運営する盆栽教室で「江戸盆栽」について学習。その後、樹脂や紙、針金や粘土で作り上げた生木盆栽そっくりの「A-BONSAI」を開発した。生木の盆栽と異なり、人工盆栽は手間いらずのメンテナンスフリーで高度な技術が必要ないことに加え、自然の土や木を使わないことで国際検疫の問題も解決できる見通しとなった。そこで、梶原社長は本格的に海外展開に取り組むこととしたが、同社には海外とのネットワークや輸出業務を担える人材がいないことが課題となっていた。

そのような中、梶原社長は、新規輸出1万者支援プログラムを認識。2023年1月の登録後、ジェトロのコンシェルジュのカウンセリングを受け、自社で直接輸出を行うのではなく、商社を通じた間接輸出に取り組む提案を受けた。その後、ジェトロが招待した海外のバイヤーに向けたオンラインカタログ「Japan Street」に登録したほか、同年9月には国内輸出商社とのマッチング商談会に参加。商談会では、人工盆栽に興味を示した商社3社との商談に成功し、盆栽の再現度の高さやメンテナンスフリーの点が評価され、成約が見込まれる結果となった。

越境ECや商社を通じた間接輸出は、海外展開の入り口として有効であり、梶原社長も「日本語で海外への販路を獲得できる機会はとても貴重である」と話す。引き続き、人工盆栽「A-BONSAI」を通じて、江戸盆栽の魅力を世界に伝えていくために、今後は商社を通じて海外事業所向けの潜在ニーズの掘り起こしを図るほか、現地日本人街の雑貨店による委託販売や、日本酒や和食関連の輸出卸などのルートで海外の日本食レストラン等への売り込みを予定している。