第2節 感染拡大以降の経済状況

次に、感染拡大以降の経済状況について見ていく。

1.マクロ経済

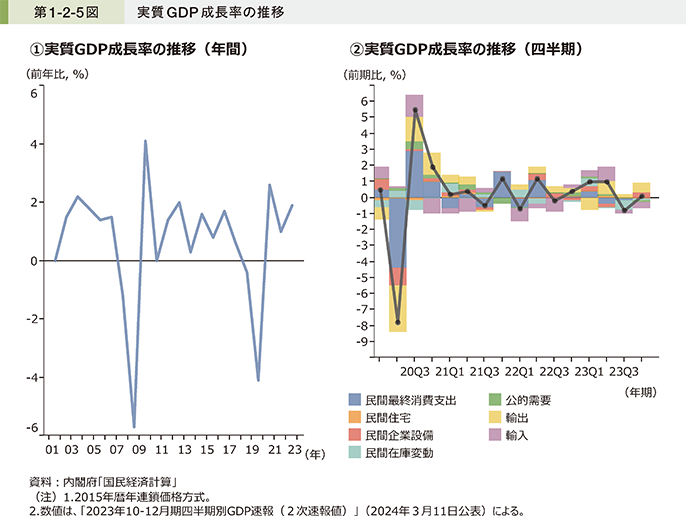

第1-2-5図は、実質GDP成長率の推移について見たものである。これを見ると、2020年第2四半期は、感染拡大防止のための外出自粛等による内需の下押し、主要貿易相手国でのロックダウン等による外需の大幅な減少により大きくマイナスとなった。その後、緊急事態宣言解除後の第3四半期、第4四半期には、国内外における経済社会活動の段階的な再開が行われ、輸出や国内消費の回復を主因に前期比でプラス成長となった。

2021年においては、海外経済の回復を機に輸出が増加した一方、第1四半期において、国内では2021年1月より発出された緊急事態宣言によって、個人消費が大きく落ち込んだことで、成長率は前期比でゼロ近傍まで低下した。一方、第2四半期には、ワクチン需要を背景とする輸入増加がマイナス寄与となったものの、消費の回復や輸出の伸びによって成長率は一時的に持ち直した。第3四半期においては、半導体不足による部品供給制約に加えて、緊急事態宣言の再発出・延長による感染症の影響の長期化を背景として消費が減少し、マイナスに転じた。2022年においては、感染拡大によって先送りとなっていた設備投資が活発化したほか、生産活動や消費活動の回復により、持ち直しの動きが見られた。

2.感染拡大以降の生産活動の状況

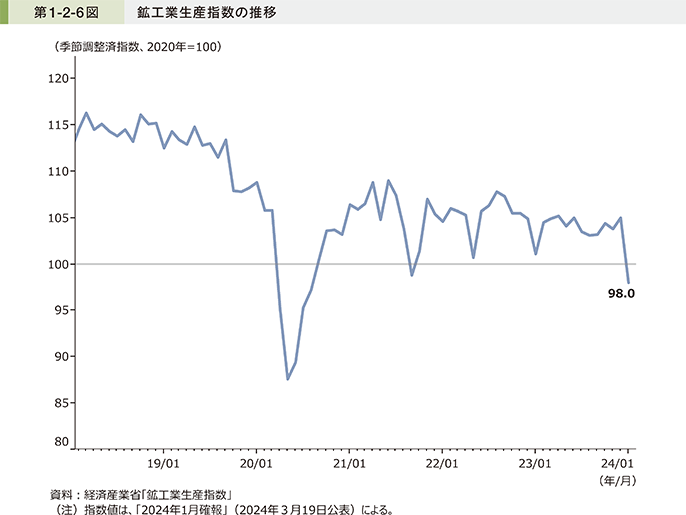

第1-2-6図は、経済産業省「鉱工業生産指数」の推移を見たものである。これを見ると、2020年4月には緊急事態宣言の影響によって大幅な落ち込みとなった一方で、2020年9月以降は、供給制約等が下押し要因となった時期もあったものの、基調として生産は持ち直しの動きが継続した。

2021年は感染拡大前と比べて堅調に回復していたものの、半導体不足や、東南アジアの感染拡大を受けた工場稼働停止等による部材調達難などの供給制約の影響で、特に2021年9月において一時的に大きく落ち込んだ。2022年は、3月より実施されていた中国のロックダウンや、半導体等の部品不足といった供給制約から、特に5月に生産の落ち込みが見られ、国際的な感染拡大の影響が継続していたことが分かる。

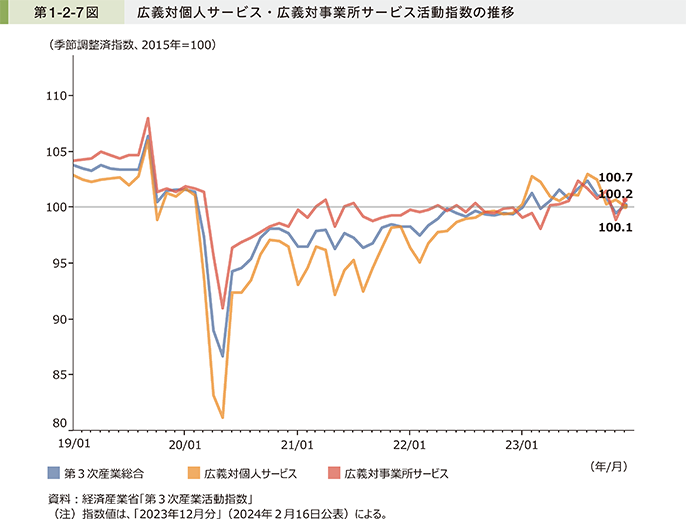

第1-2-7図は、経済産業省「第3次産業活動指数」を用いて、非製造業や広義のサービス業などの第3次産業に属する対個人サービス・対事業所サービスの活動指数の推移を見たものである。これを見ると、感染拡大の影響により、2020年5月にかけてサービス活動指数は大幅に低下した。その後は回復傾向で推移しているものの、緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置の発出期においては再度指数が低下しており、経済社会活動の抑制の影響が長期化していたものと考えられる。2023年におけるサービス活動指数については、感染症が5月に5類に移行したことを受けて、おおむね2015年の水準を超えて推移している。

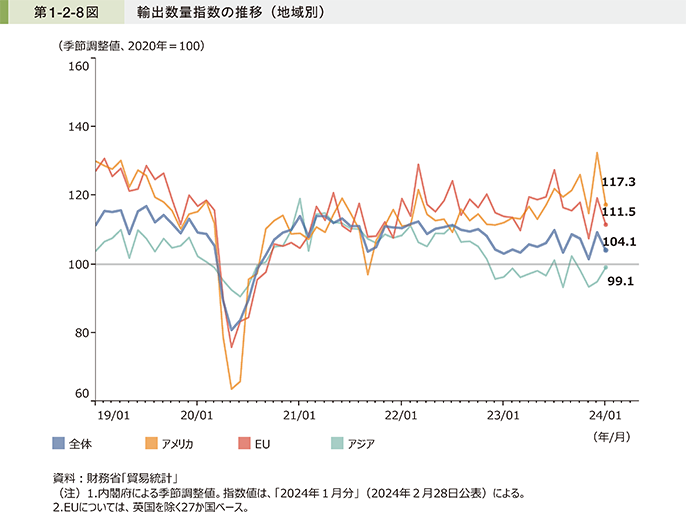

3.感染拡大以降の輸出・輸入

続いて、感染拡大以降における輸出・輸入の動向について整理する。第1-2-8図は、財務省「貿易統計」を用いて、輸出先の地域別に輸出数量の推移を見たものである。これを見ると、2020年においては、特に諸外国のロックダウンや国内の緊急事態宣言と重なる3月から5月にかけて、全体的に輸出数量が減少していた。一方で、アジア向けの輸出数量は、ゼロコロナ政策を進めていた中国の外需回復等を背景として、ほかと比べて減少幅が小さくなっていた。その後の2021年は、一時的な落ち込みは見られたものの、国内の生産回復とともに、輸出数量を堅調に伸ばしていたことが分かる。

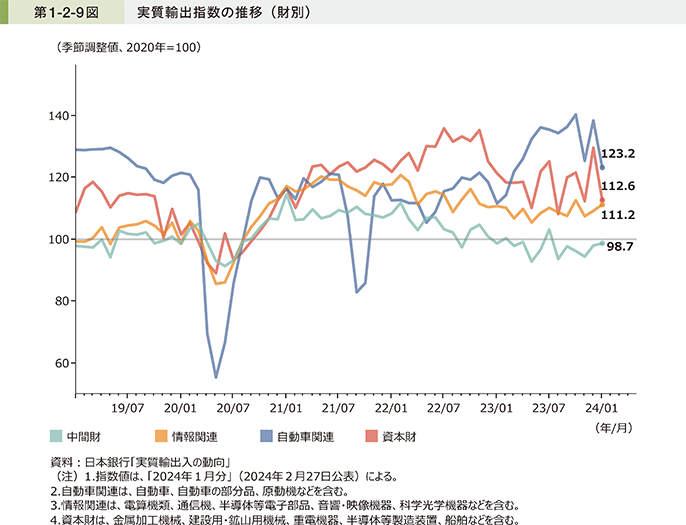

第1-2-9図は、財別に実質輸出指数の推移を見たものである。これを見ると、2020年3月から5月にかけて、工場の稼働停止等に伴うサプライチェーンの切断などによる生産活動の停滞を受けて、特に「自動車関連」の輸出が大幅に低下した。さらに、東南アジアで生じた感染拡大による供給制約に伴う自動車の減産が影響し、2021年9月、10月においても大幅に減少していたことが分かる。一方で、「情報関連」、「資本財」については、感染拡大を受けたテレワークの浸透などによるデジタル関連財の需要増加から、堅調に上昇していたことが分かる。

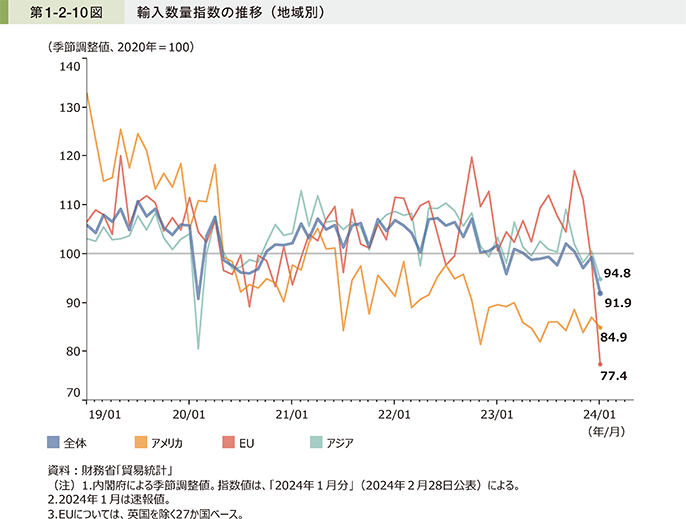

第1-2-10図は、財務省「貿易統計」を用いて、地域別に輸入数量指数の推移を見たものである。これを見ると、感染症対策のワクチン輸入の本格化などを背景に、2021年前半においては、アメリカやEUからの輸入が増加した。以降はアメリカからの輸入数量が低下し続けており、EU、アジア地域からの輸入が拡大している。

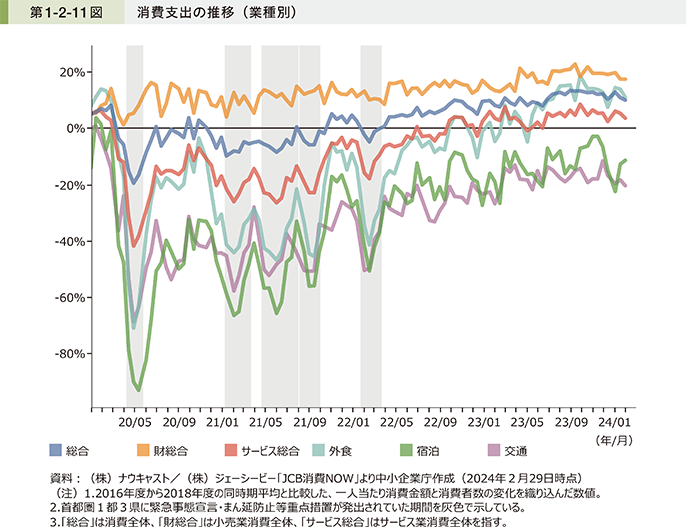

4.感染拡大以降の消費

中小企業白書(2022)では、内閣府の「消費総合指数」の推移から、2020年3月に消費水準が一度低下し、4月の緊急事態宣言後に消費は更に大きく落ち込み、宣言解除後に一時的に回復したものの、2022年までを通じて感染拡大前の水準に回復しきれていない状況が続いたことを示している5。感染拡大期における、業種別の消費支出について確認すると、外出自粛の影響を受けた「宿泊」においては2020年7月以降に実施された「Go Toトラベル事業」、飲食店の時短営業等の影響を受けた「外食」においては2020年10月以降に実施された「Go To イート事業」など、政府の消費喚起策によって消費の下支えを行ったが、「交通」の消費は、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が発出されている期間において、感染拡大前の水準から再度大きく減少したことが分かる(第1-2-11図)。なお、2023年においては、感染拡大前の水準以上に消費が回復している一方で、「宿泊」や「交通」の消費は戻りきっていない。このことから、感染拡大以降、人々の消費形態に変化が見られることが示唆される。

5 一方で、内閣府(2021b)によると、耐久財消費の動きとしては、テレワークの普及などに伴うパソコン需要、在宅時間の長期化に伴うテレビ、冷蔵庫、洗濯機等の需要の高まりを受けて増勢が続いたとされている。

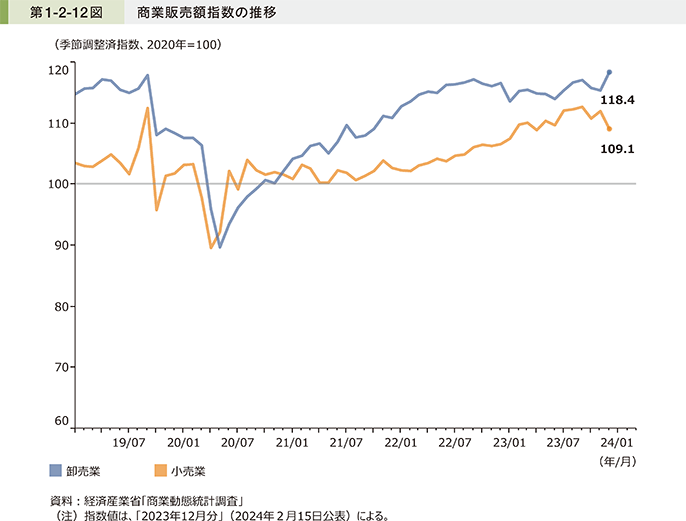

第1-2-12図は、経済産業省「商業動態統計調査」を用いて、消費の動向を供給側から見たものである。これを見ると、「卸売業」については、2020年3月から5月にかけて大幅に供給が低下したものの、足下では回復しており、感染拡大前の水準に戻っている。「小売業」においても、緊急事態宣言の影響を受けて2020年3月から5月に大幅に低下したが、6月以降は回復した。その後、2021年では、一時的な供給低下も見られたが、2022年以降は「小売業」も感染拡大前の水準に回復している。

5.感染拡大以降の人流

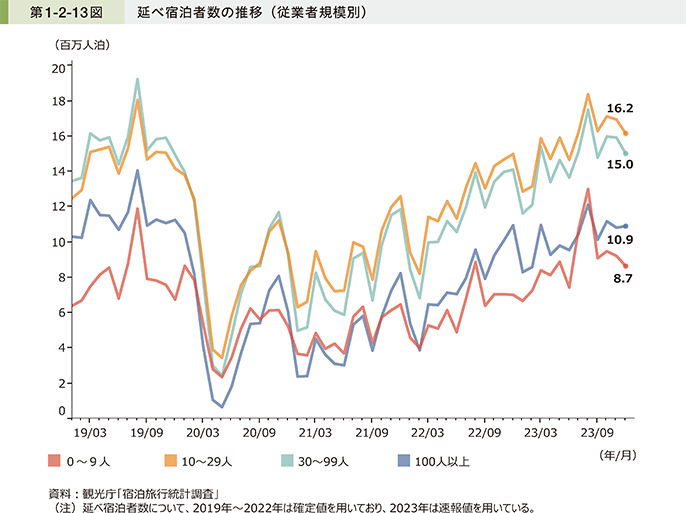

感染拡大期においては、サービス業における売上高の減少の背景として、営業活動の制限のほかにも、外出自粛などによる宿泊・旅行の制限など、人流への影響があったことが挙げられる。第1-2-13図は、観光庁「宿泊旅行統計調査」を用いて、延べ宿泊者数の推移を従業者規模別に見たものである。これを見ると、2020年7月以降の「Go Toトラベル事業」の実施時期において回復の傾向が見られたが、感染拡大前の水準までには至らなかった。その後は、行動規制の緩和等により、徐々に持ち直している。

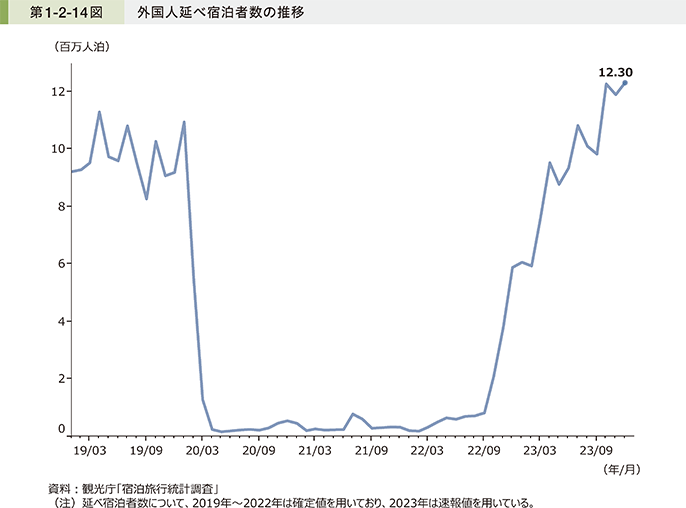

第1-2-14図は、外国人延べ宿泊者数の推移を見たものである。これを見ると、インバウンド需要を支えていた外国人宿泊者数については、出入国規制の影響による訪日外国人数の激減により、2022年2月頃まで非常に少ない数となっていた。2022年においては、段階的に外国人の新規入国制限が緩和され、特に同年10月以降は、入国者数制限の撤廃や個人旅行の解禁などを受けて、急激に外国人宿泊者数が増加しており、2023年12月には感染拡大前を超える水準となっている。

6.感染拡大以降の雇用

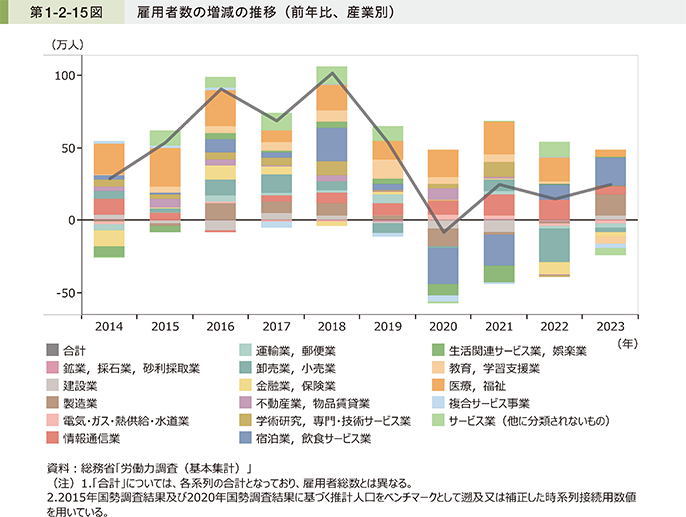

第1-2-15図は、総務省「労働力調査(基本集計)」を用いて、産業別に雇用者数の増減の推移を見たものである。これを見ると、感染拡大後の2020年においては、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」が雇用者数を多く減少させており、合計としてもマイナスとなっている。2021年からは雇用者数の変化がプラスに転じている。特に、感染拡大後の需要変化により、「医療,福祉」や「情報通信業」においては、2020年から2021年にかけて、雇用者数の増加幅を拡大させている。また、2020年で雇用者数の減少幅が大きかった「製造業」は、2021年に減少幅が縮小し、2023年には雇用者数が増加に転じていることが分かる。

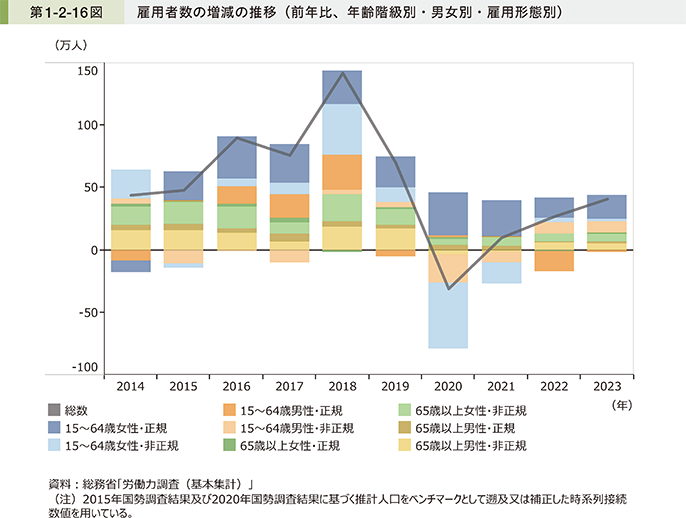

第1-2-16図は、年齢階級別・男女別・正規・非正規雇用別に、雇用者数の増減の推移を見たものである。これを見ると、2010年代後半から一貫して女性の正規雇用が増え続けており、感染症の感染拡大期においても、継続して増加している。また、特に2020年において雇用者数が前年と比べて減少しているのは、15~64歳の女性非正規雇用、男性非正規雇用の減少が主な要因であったことが分かる。

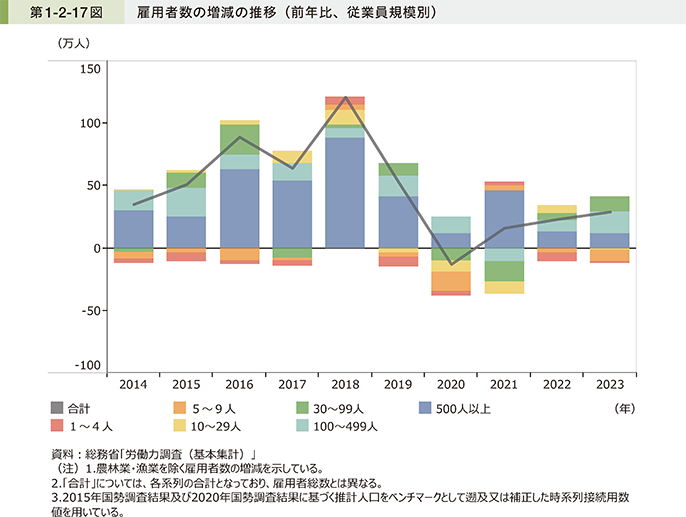

続いて、従業員規模別に雇用者数の増減の推移を見ていく。第1-2-17図は、従業員規模別に雇用者数の増減の推移を見たものである。これを見ると、2020年では、「1~4人」、「5~9人」、「10~29人」、「30~99人」の規模において、雇用者数を減少させていることが分かる。中小企業白書(2022)では、こうした従業員規模の比較的小さい企業において、非正規の雇用者数を減少させていることを確認しており、感染拡大の影響により、非正規雇用への影響が大きかったことが示唆される6。

6 森川(2020)では、感染症の感染拡大によって、我が国の労働市場に対する影響としては、失業率としては表れなかったものの、実際に非正規労働者に集中する形で影響があったことが指摘されている。