本章では、(株)野村総合研究所が「令和4年度法定経営指導員育成に関する講習資料補足データ作成業務(地域の産業集積等の課題や地域企業のデジタル化等に関する調査研究)」において中小企業・小規模事業者に対して実施した「地域における中小企業のデジタル化及び社会課題解決に向けた取組等に関する調査」1(以下、本章では「事業者アンケート調査」という。)と、同じく(株)野村総合研究所が中小企業支援機関(以下、「支援機関」という。)等に対して実施した「中小企業支援機関における支援能力向上に向けた取組等に関するアンケート」2(以下、本章では「支援機関アンケート調査」という。)の結果を主に用いて、中小企業の今後の立地に対する認識や課題を確認する。また、企業誘致を進めるために必要な地方公共団体(以下、本章では「自治体」という。)の取組などについて確認する。

1 (株)野村総合研究所「地域における中小企業のデジタル化及び社会課題解決に向けた取組等に関する調査」:(株)野村総合研究所が、2022年12月に商工会と商工会議所の会員及び中小企業・小規模事業者10,000社を対象に実施したWebアンケート調査(有効回答数:7,323件)。なお、本章第1節で取り扱っている企業立地に関する設問は、製造業の中小企業・小規模事業者が回答対象となっている点に留意が必要。

2 (株)野村総合研究所「中小企業支援機関における支援能力向上に向けた取組等に関するアンケート」:(株)野村総合研究所が2022年12月において、認定経営革新等支援機関、よろず支援拠点、金融機関、自治体を対象に実施したWebアンケート調査(有効回答数:2,783件)。なお、本章で取り扱っている企業誘致に関する設問は、自治体が回答対象となっている点に留意が必要。

第1節 企業立地の動向

本節では、我が国の企業立地件数等の推移や企業の立地が進むことに対する自治体・中小企業が期待する効果を確認した上で、中小企業の過去の立地動向や今後の立地に対する認識や課題等について確認する。

1.企業立地の動向と意義・効果

始めに、我が国の工場立地件数と面積について概観する。

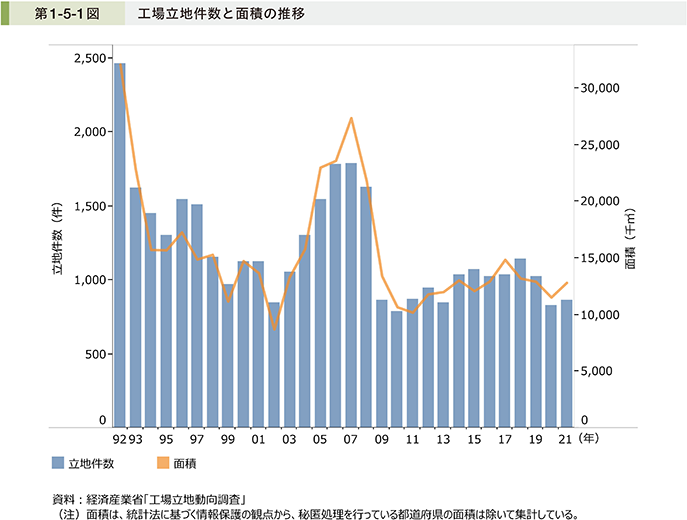

第1-5-1図は、我が国の工場立地件数と面積の推移を確認したものである。これを見ると、1990年代は、バブル崩壊とともに工場立地件数、面積が減少傾向で推移してきた。2000年代になると増加傾向に転じるが、リーマン・ショック後に大きく落ち込んだ。その後は横ばい傾向で推移しているが、足下でもバブル崩壊後の水準にとどまっており、長期的に見ると、我が国の工場立地件数と面積は減少傾向で推移していることが分かる。

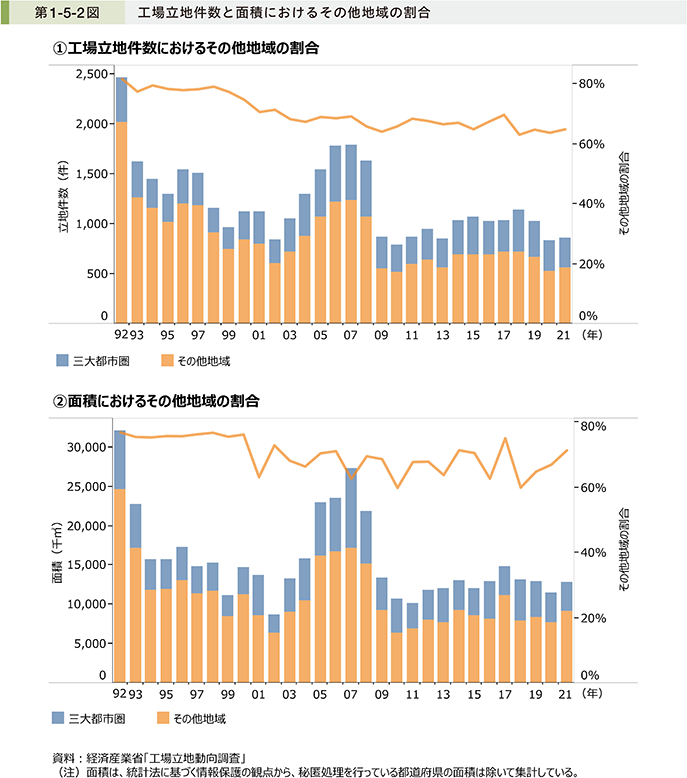

第1-5-2図は、工場立地件数と面積における三大都市圏3とその他地域4の内訳について見たものであり、〔1〕では工場立地件数におけるその他地域の割合を確認し、〔2〕では面積におけるその他地域の割合を確認している。まず、〔1〕について見ると、1992年は工場立地件数に占めるその他地域の割合は約80%であったが、足下の2021年では約60%にまで減少していることが見て取れる。次に、〔2〕について見ると、その他地域の割合は足下では回復傾向にあるものの、長期的に見ると減少傾向で推移してきたことが確認できる。このことから、我が国の工場立地件数と面積が長期的に減少傾向にある中で、その減少幅は三大都市圏と比べてその他地域で大きいことが分かる。

3 ここでの三大都市圏とは、下記の東京圏、大阪圏、名古屋圏の市区町村が含まれる都道府県を指すものとし、具体的には、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県)、大阪圏(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県)、名古屋圏(愛知県、三重県)とする。

「東京圏」とは、首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区町の区域をいう。「大阪圏」とは、近畿圏整備法による既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村の区域をいう。「名古屋圏」とは、中部圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村をいう。

4 ここでのその他地域とは、三大都市圏以外の都道府県を指すものとする。

ここまで、我が国の工場立地件数及び面積が長期的には減少傾向で推移し、その減少幅は三大都市圏と比べてその他地域で大きいことを確認した。続いて、工場立地等に伴う企業の立地がもたらす効果について、自治体と中小企業・小規模事業者のそれぞれの視点から確認する。

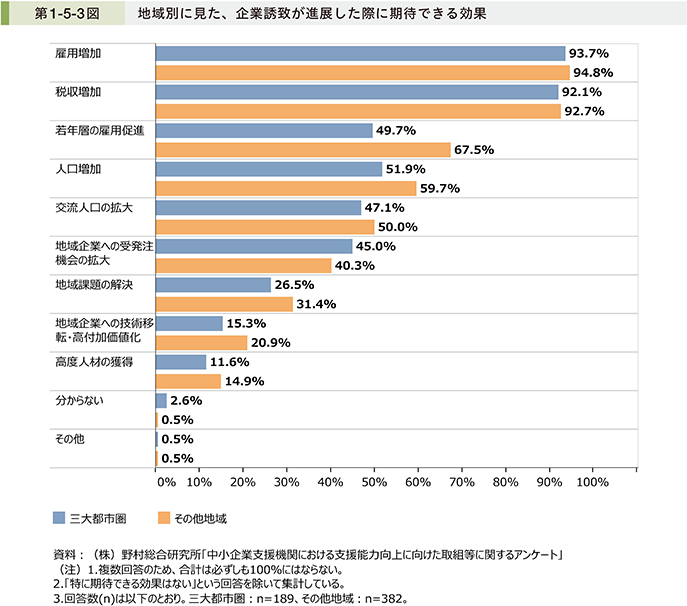

第1-5-3図は、自治体に対し、企業誘致が進展した際に期待できる効果を確認したものを地域別に示したものである。これを見ると、三大都市圏の自治体、その他地域の自治体共に、企業誘致の進展により多くの効果を期待していることが確認できる。特に、「雇用増加」や「税収増加」においては、9割以上の自治体がその効果を期待していることが分かる。また、「若年層の雇用促進」、「人口増加」などにおいては、三大都市圏の自治体と比べてその他地域の自治体の方が、より効果を期待していることが見て取れる。

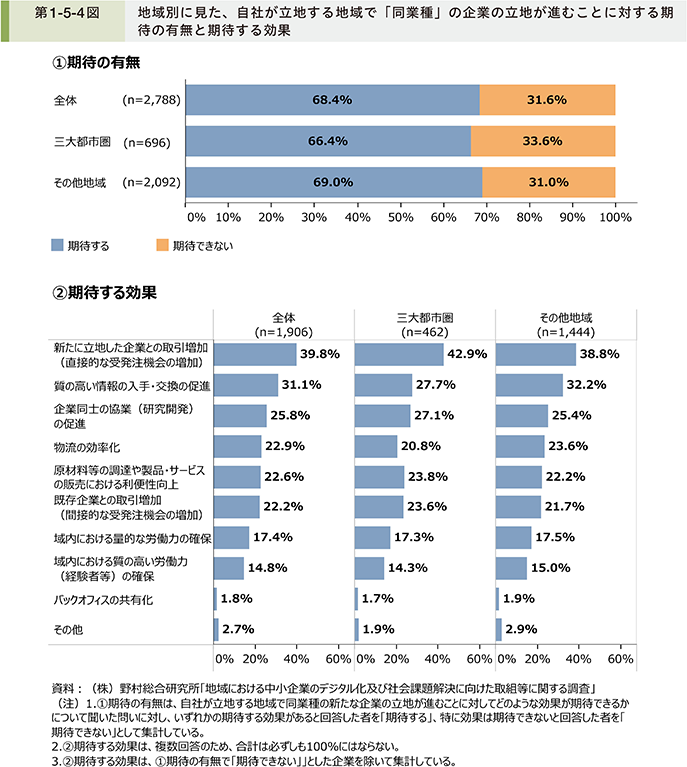

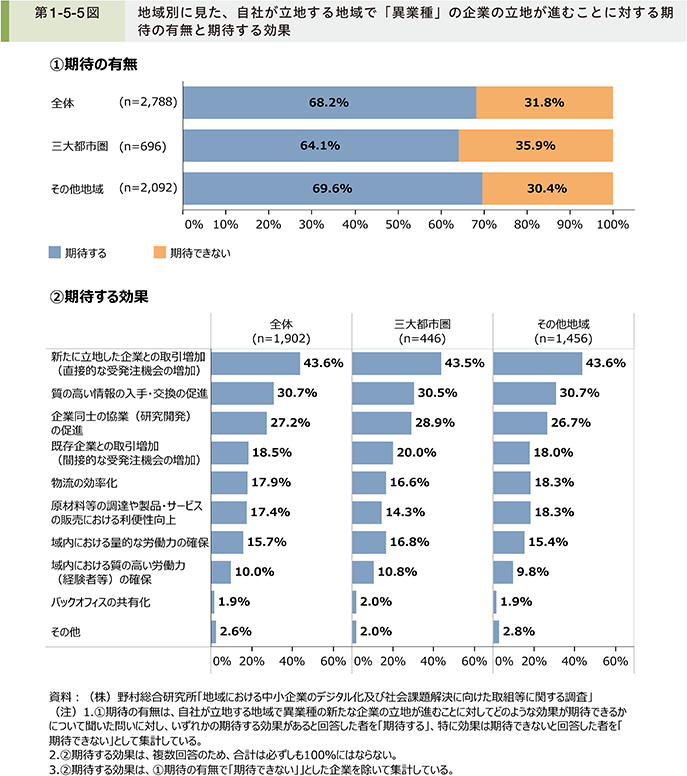

第1-5-4図は、中小企業に対し、自社が立地する地域で「同業種」の企業の立地が進むことについて、〔1〕ではその効果への期待の有無を、〔2〕では期待する効果を確認したものを地域別に示したものである。まず、〔1〕について見ると、三大都市圏、その他地域にかかわらず約7割の企業が企業立地による効果を「期待する」としており、企業立地による期待感を持っている企業が大半を占めていることが分かる。続いて、〔2〕について見ると、「新たに立地した企業との取引増加(直接的な受発注機会の増加)」が最も多く、次いで「質の高い情報の入手・交換の促進」となっている。また、第1-5-5図は、「異業種」の企業の立地が進むことにより期待する効果を確認したものである。同業種の企業が立地した場合と同様に、三大都市圏、その他地域にかかわらず約7割の企業が企業立地による効果を期待し、取引増加や質の高い情報の入手等に高い期待を持っていることが見て取れる。

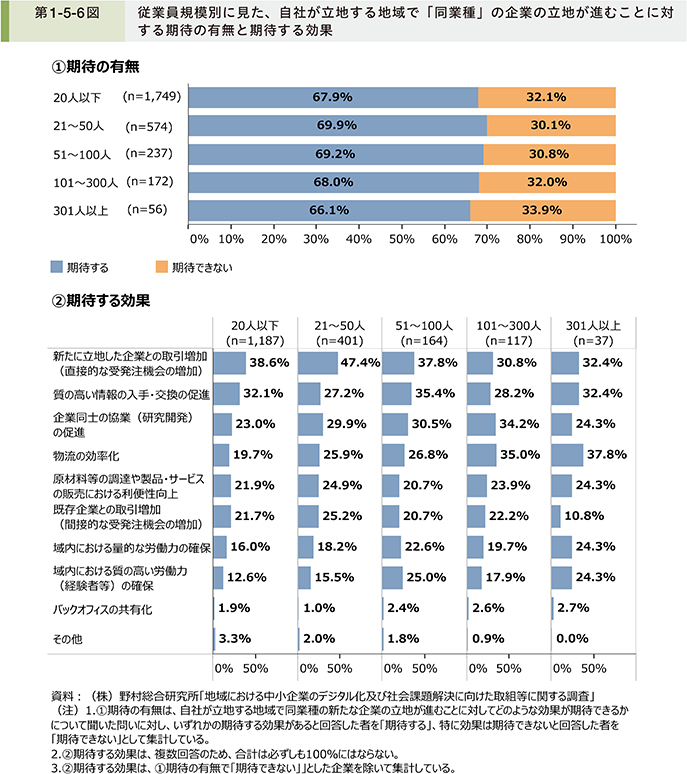

第1-5-6図は、中小企業に対し、自社が立地する地域で「同業種」の企業の立地が進むことについて、〔1〕ではその効果への期待の有無を、〔2〕では期待する効果を確認したものを従業員規模別に示したものである。まず、〔1〕について見ると、いずれの従業員規模の企業においても、約7割の企業が企業立地による効果を「期待する」としており、従業員規模にかかわらず、企業立地による期待感を持っている企業が大半を占めていることが分かる。続いて、〔2〕について見ると、従業員規模にかかわらず「新たに立地した企業との取引増加(直接的な受発注機会の増加)」や「質の高い情報の入手・交換の促進」が上位に挙がっている。また、従業員規模の大きい企業ほど、「物流の効率化」や「域内における量的な労働力の確保」、「域内における質の高い労働力(経験者等)の確保」に期待を持っている傾向にある。

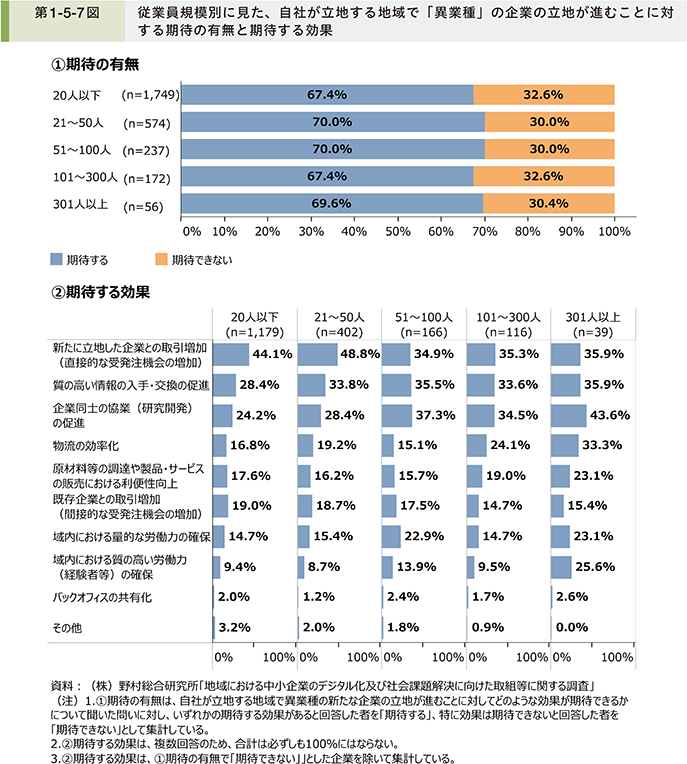

また、第1-5-7図は、「異業種」の企業の立地が進むことにより期待する効果を確認したものである。同業種の企業が立地した場合と同様に、従業員規模にかかわらず、約7割の企業が企業立地による効果を期待していることが分かる。また、従業員規模にかかわらず「新たに立地した企業との取引増加(直接的な受発注機会の増加)」や「質の高い情報の入手・交換の促進」に高い期待を持っており、従業員規模が大きい企業ほど「企業同士の協業(研究開発)の促進」や「物流の効率化」への期待感が大きいことも見て取れる。

ここまで見てきたように、我が国の工場立地件数と面積は、長期的には減少傾向で推移しており、三大都市圏と比べてその他地域での減少幅が大きい。一方で、地域や従業員規模等にかかわらず、自地域で企業の立地が進むことに対する自治体や中小企業・小規模事業者の期待は大きい。このことから、企業立地の進展は地域に関係なく重要だと考えられる。

2.中小企業の企業立地の動向

〔1〕国内の拠点数と過去の立地動向

本項では、中小企業・小規模事業者に焦点を当て、中小企業・小規模事業者における過去の立地に関する動向を確認していく。

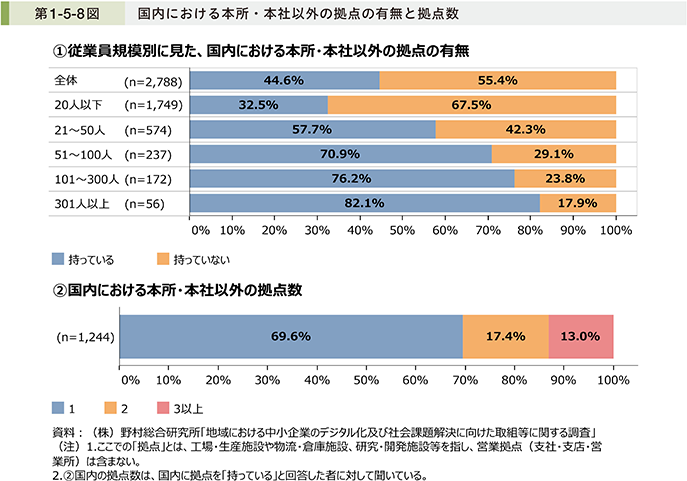

第1-5-8図は、国内における本所・本社以外の拠点5の有無と拠点数について、〔1〕では従業員規模別に拠点の有無を、〔2〕では拠点数を確認したものである。まず〔1〕について見ると、従業員規模が大きい企業ほど、本所・本社以外に拠点を有している傾向にあることが見て取れる。続いて、〔2〕を確認すると、約3割の企業が国内に本所・本社以外に複数の拠点を有していることが分かる。

5 ここでは工場・生産施設や物流・倉庫施設、研究・開発施設等を指し、営業拠点(支社・支店・営業所)は含まない。

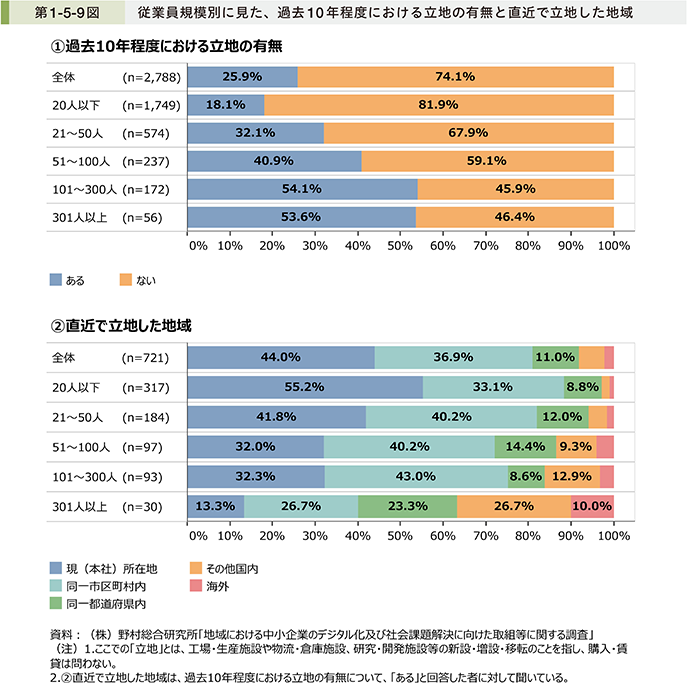

第1-5-9図は、過去10年程度の立地6の有無と直近で立地した地域について、〔1〕は立地の有無を、〔2〕は直近で立地した地域を従業員規模別に示したものである。まず〔1〕について見ると、中小企業全体では25.9%が過去10年程度において工場・生産施設等の新設・増設・移転を実施していることが分かる。また、従業員規模が大きい企業ほど実施している傾向にあり、従業員規模が101人以上の企業では、半数以上が実施していることが確認できる。続いて、〔2〕の立地した地域について見ると、中小企業全体では「現(本社)所在地」が最も多いとともに、「現(本社)所在地」を含めた同一市区町村内に約8割が立地しており、市区町村や都道府県を越えた立地は多くないことが見て取れる。他方で、従業員規模が301人以上の企業では「その他国内」、「海外」と回答した企業の合計が約4割となっているなど、市区町村や都道府県を越えた立地も一定程度実施されていることが確認できる。

6 ここでの立地とは、工場・生産施設や物流・倉庫施設、研究・開発施設等の新設・増設・移転を指すものとし、購入・賃貸は問わない。

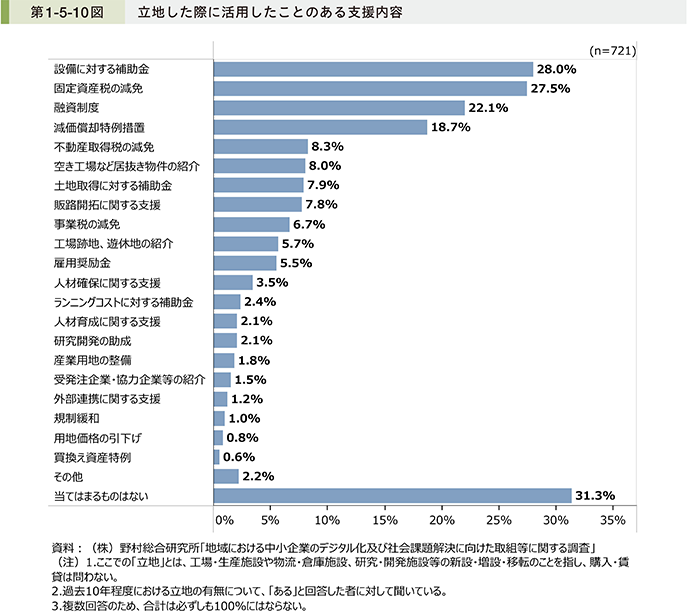

第1-5-10図は、過去10年程度で立地経験があると回答した企業に対し、過去に立地した際に活用したことのある支援内容を確認したものである。これを見ると、「当てはまるものはない」と回答した企業は約3割であり、約7割の企業が立地の際に何らかの支援策を活用している様子がうかがえる。また、活用した支援内容を見ると、「設備に対する補助金」、「固定資産税の減免」といった項目が上位に挙げられていることが分かる。

〔2〕海外生産拠点における国内回帰の動き

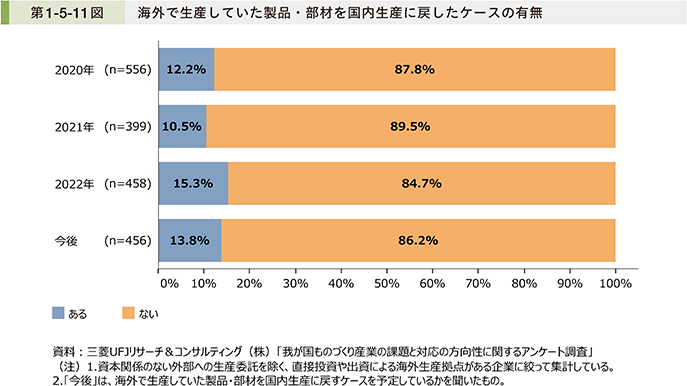

ここまでは、過去10年程度の国内での立地動向について確認した。ここでは、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)が2020年、2021年、2022年に実施した「我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関するアンケート調査」7の結果を基に、中小企業の生産拠点からの国内回帰の動きについて確認する。

7 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関するアンケート調査」:三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)が2020年12月、2021年12月、2022年12月に、大手データベース会社のデータを用いて、従業員100人超の全ての製造業企業、従業員100人以下の機械系製造業を中心とした企業から抽出した全25,000社を対象に、アンケート調査を実施したものである。なお、本章では、資本金3億円以下または従業員数300人以下の中小企業の回答を集計している。

第1-5-11図は、海外生産拠点8のある中小企業に対し、海外で生産していた製品・部材を国内生産に戻したケースの有無について確認したものである。これを見ると、2020年から足下の2022年にかけて、中小企業においても国内回帰の動きが一定数存在することが分かる。また、今後においても13.8%の企業が国内生産に戻す予定があると回答している。

8 ここでの海外生産拠点とは、直接投資や出資による生産拠点を指し、資本関係のない外部への生産委託は含まない。

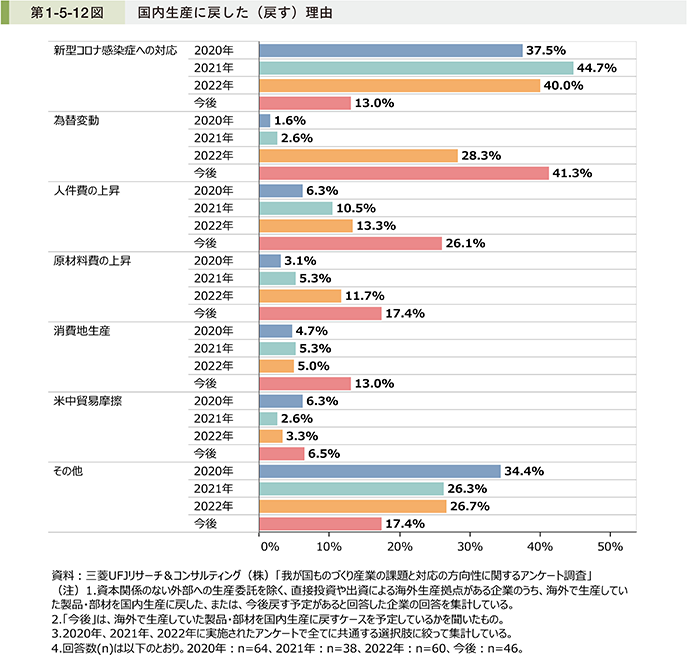

第1-5-12図は、海外で生産していた製品・部材を国内生産に戻した、または今後戻す予定があると回答した企業に対し、その理由を確認したものである。これを見ると、2020年から2022年にかけて「新型コロナ感染症への対応」と回答した企業が最も多いことが分かる。一方で、足下の2022年から今後にかけて「為替変動」や「人件費の上昇」、「原材料費の上昇」と回答した企業が増加しており、中小企業が国内に生産を戻す理由に変化が生じていることが確認できる。

事例1-5-1は、人件費の高騰などの理由から海外生産の大部分の国内回帰を図り、その後は取引先に対してメイドインジャパンの安全性をPRするなど国内生産の強みをいかし、販路拡大を目指す中小企業の事例である。

事例1-5-1:株式会社マイン

自動化・省力化を進めることで海外生産ラインの国内回帰を図り、国内生産のメリットをいかしながら更なる成長を目指す企業

所在地 愛知県刈谷市

従業員数 100名

資本金 3,000万円

事業内容 プラスチック製品製造業

▶競争力強化のため生産拠点を中国に移転

愛知県刈谷市の株式会社マインは、1975年創業の業務用テーブルウエアの企画・製造・販売を行う企業である。業務用食器のメーカーとしてスタートした同社では、紙、フィルム、樹脂、金属と様々な素材を駆使し、約2,000点にも及ぶ商品を展開している。創業以来、業績は順調に推移したが、1990年代に入ると、国内では徐々に競合が台頭。価格競争力の面での課題が顕在化してきた。こうした状況を踏まえ、当時の鈴木芳弥社長(現代表取締役会長)は製造コスト削減のため、1994年に中国・福建省厦門(アモイ)に協力工場を構えると、1997年には現地法人を設立。中国を拠点にした生産体制が本格化することとなった。

▶中国の人件費高騰を背景に国内回帰を決断

中国への生産拠点の移転後、業績は順調に推移。2005年にはそれまで二つに分かれていた中国の工場を統合し、規模を拡大する形で新工場を竣工した。しかし、その後中国国内の近代化に伴い、人件費が急激に高騰するとともに、人材確保に苦戦するようになった。さらに、当時の中国の国内情勢が不安定だったことも重なり、徐々に中国で生産することによる優位性は低下していった。こうした状況を鑑み、2013~2014年頃にかけて国内回帰に向けた検討を開始した。最初に着手したのは製造機械の開発だ。中国の人件費が高騰したものの、依然日本の人件費の方が高い状況であったため、必要最小限の人員で生産するための同機械の導入による自動化や省力化に努めた。並行して、より迅速な生産体制を構築すべく、工場の立地や運用方法の検討、人材の確保などを進め、2015年には岐阜工場の稼働を開始。同工場では、主力のフードカップの製造を担うことから、高い清潔性を持つクリーンルームなど衛生面に配慮した最新設備も備えた。

▶国内生産のメリットをいかした生産体制の確立

その後、生産の大半を国内へ回帰。2020年には岐阜第二工場、妻木工場が稼働を開始するなど、岐阜工場、土岐物流センターと併せた生産体制で多様化するニーズに対応している。さらに、岐阜工場のフードカップ製造部門では、食品安全マネジメントシステムに関する国際規格・FSSC22000の認証を取得するなど、更なる衛生管理体制の強化に努めている。こうした衛生管理体制と“メイドインジャパン”への信頼感を顧客にアピールすることで、新たな販路の開拓にもつながっている。一方、中国の現地法人は2021年に売却し、機械化への移行が難しい一部の分野のみ外注という形で中国での生産を行っている。同社の鈴木賢太社長は、「国内回帰により、リードタイムの短縮や在庫の圧縮につながっている。一方で、小ロット・多品種という従来の製品ラインアップの見直しや技術力の強化、人材育成などの課題もある。顧客との距離の近さをはじめ、国内生産のメリットを最大限にいかしながら、今後は新商品の開発などにも取り組みたい。」と語る。

3.中小企業の今後の立地に対する認識や課題

〔1〕今後の立地に対する認識と立地を選択する際に判断に影響を与える要素

ここまでは、中小企業・小規模事業者における過去の立地動向や国内回帰の動きについて確認した。ここからは、今後の立地に対する認識や課題等について確認していく。

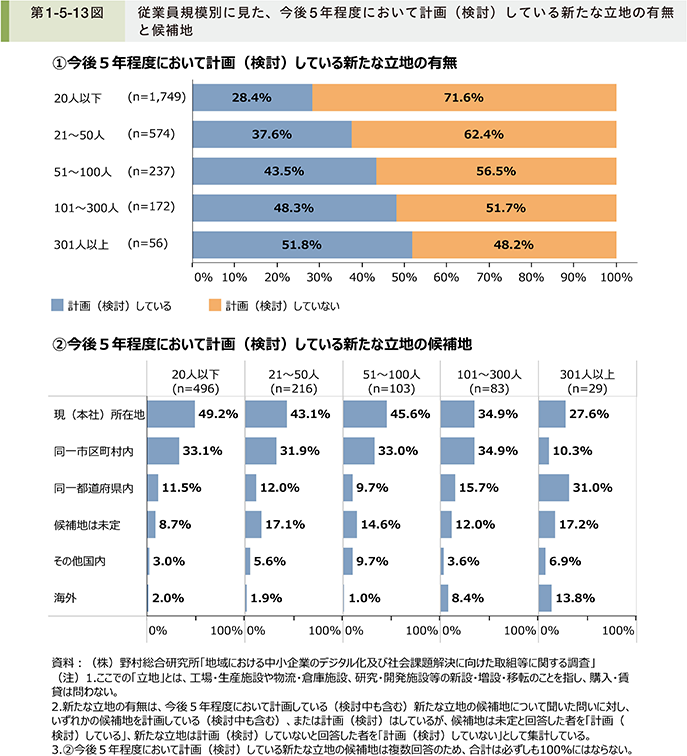

第1-5-13図は、今後5年程度において計画している(検討中も含む)新たな立地の有無とその候補地について、〔1〕では立地の有無を、〔2〕では新たな立地の候補地を従業員規模別に示したものである。まず、〔1〕について見ると、従業員規模が大きい企業ほど、新たな立地を計画(検討)している傾向にあることが分かる。続いて〔2〕について見ると、新たな立地の候補地は、前掲の第1-5-9図で確認した過去の立地と同様に、同一市区町村内までの立地を計画(検討)している企業が多数を占めていることが確認できる。一方で、従業員規模が大きい企業ほど、同一市区町村外に立地を計画(検討)している傾向にあることが見て取れる。

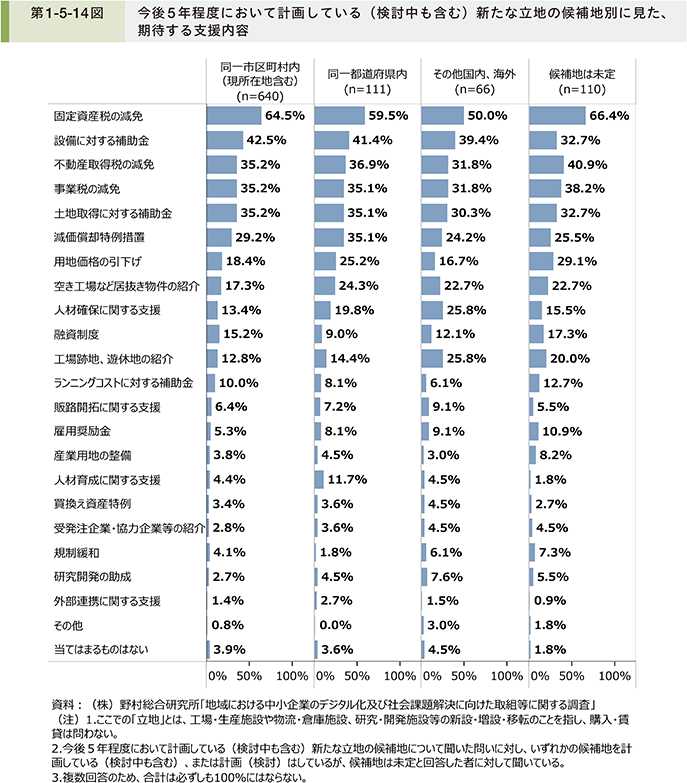

第1-5-14図は、今後5年程度において計画している(検討中も含む)新たな立地の候補地別に、期待する支援内容を確認したものである。これを見ると、いずれの候補地の企業でも、「固定資産税の減免」が最も多く、次いで補助金や税制優遇が続いており、こうした支援への期待の高さがうかがえる。また、候補地別では、「その他国内、海外」を候補地としている企業において、そのほかの候補地の企業と比べて「人材確保に関する支援」や「工場跡地、遊休地の紹介」に対する期待が高いことも確認できる。

ここからは、中小企業が新たな立地を選択する際、判断に影響を与える要素について、「地理的要件」、「経済・社会環境・政策」、「自治体のサポート」の三つの観点から、それぞれ重視している点を確認していく。

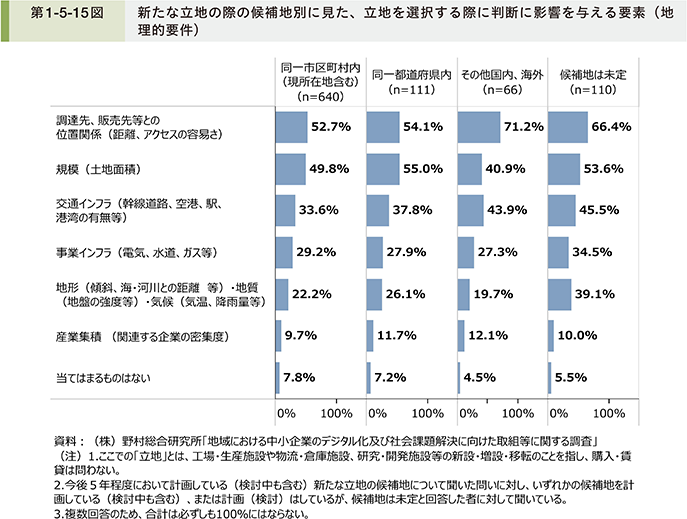

第1-5-15図は、今後5年程度において計画している(検討中も含む)新たな立地の候補地別に、立地を選択する際に判断に影響を与える「地理的要件」に関する要素を確認したものである。これを見ると、同一都道府県内を候補地としている企業では、「規模(土地面積)」が最も多い一方で、同一市区町村内(現所在地含む)やその他国内、海外を候補地としている企業、候補地が未定の企業では、「調達先、販売先等との位置関係(距離、アクセスの容易さ)」が最も多いことが見て取れる。特にその他国内、海外を候補地としている企業や候補地が未定の企業では、「調達先、販売先等との位置関係(距離、アクセスの容易さ)」を重視する傾向にあり、調達先、販売先といった取引先との関係が立地を選択する際に判断に影響を与えているものと推察される。このように、新たな立地の候補地や目的などによって、立地を選択する際に判断に影響を与える要素が異なることが確認できる。

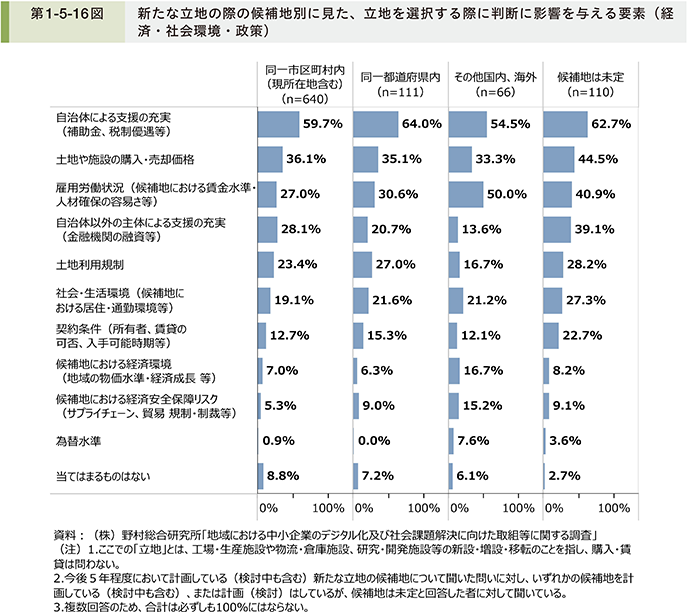

第1-5-16図は、今後5年程度において計画している(検討中も含む)新たな立地の候補地別に、立地を選択する際に判断に影響を与える「経済・社会環境・政策」に関する要素を確認したものである。これを見ると、いずれの候補地の企業においても「自治体による支援の充実(補助金、税制優遇等)」が最も多く、自治体による支援が企業の立地判断に影響を与えることが確認できる。他方で、その他国内、海外を候補地としている企業では、「雇用労働状況(候補地における賃金水準・人材確保の容易さ等)」を重視している割合が相対的に高く、現在の立地から同一都道府県外に立地するに当たり、人材確保等の雇用への関心が高い様子がうかがえる。また、候補地は未定としている企業では、既に候補地が決まっている企業と比べて、全体的に回答割合が高い傾向にあり、様々な要素の中からより良い候補地を検討していることが推察される。

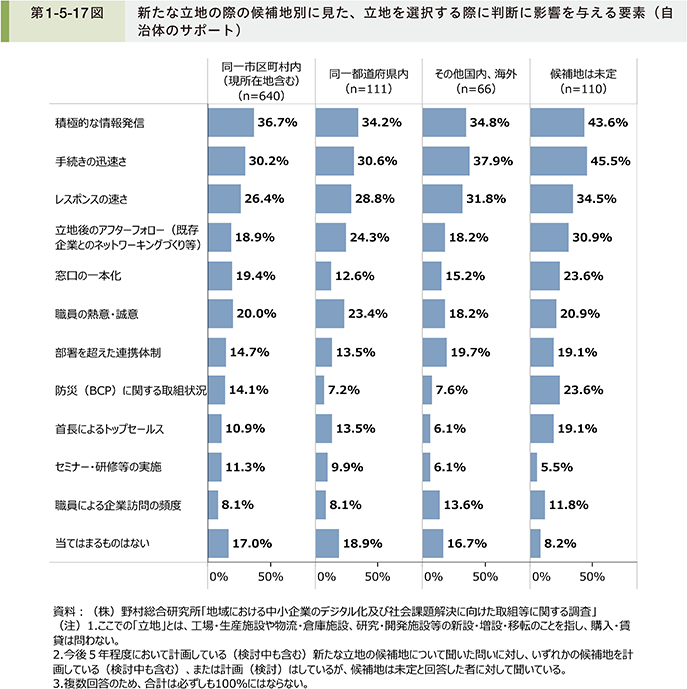

第1-5-17図は、今後5年程度において計画している(検討中も含む)新たな立地の候補地別に、立地を選択する際に判断に影響を与える「自治体のサポート」に関する要素を確認したものである。これを見ると、いずれの候補地の企業においても「積極的な情報発信」や「手続きの迅速さ」、「レスポンスの速さ」といった項目が上位に挙がっていることが確認できる。

前述のとおり、企業は新たな立地を選択する際に、その目的等に合わせて様々な要素の中からより良い候補地を検討していると考えられる。自治体においては、積極的な情報発信が期待されるほか、立地場所によっては行政の許可等が必要になるケースもあり、企業のニーズに合ったスピード感を持った対応が重要であるといえよう。

〔2〕今後新たに立地する際に想定される課題

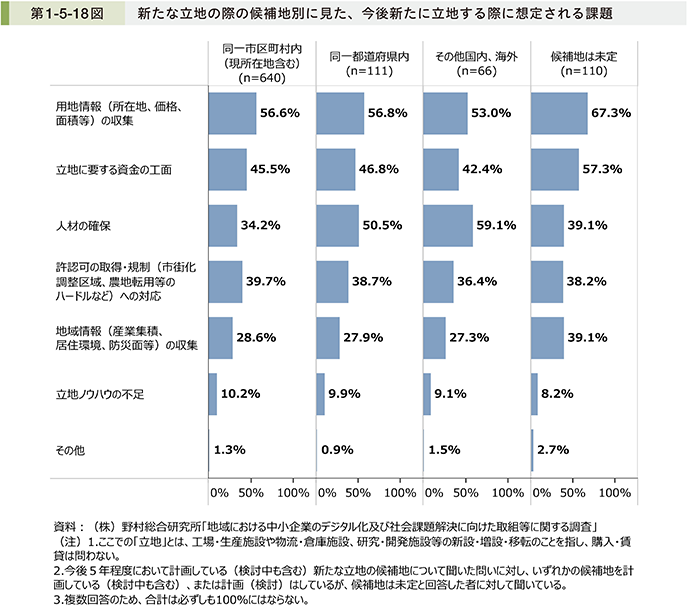

第1-5-18図は、今後5年程度において計画している(検討中も含む)新たな立地の候補地別に、新たに立地する際に想定される課題について確認したものである。これを見ると、全体的には「用地情報(所在地、価格、面積等)の収集」や「立地に要する資金の工面」が上位に挙がっていることが確認できる。これらの課題に対しては前述のとおり、中小企業は自治体に対して積極的な情報発信や補助金・税制優遇等の支援を期待しており、自治体はこうした点を考慮した上で、企業誘致の取組を進めていくことが重要である。また、その他国内、海外を候補地としている企業では、特に「人材の確保」を課題と捉えている割合が高く、域外からの企業の誘致に取り組む自治体では、こうした点への支援も求められるものと考えられる。

ここまで、企業が新たな立地選択をする際に判断に影響を与える要素や想定される課題について確認した。ここからは、第1-5-18図の新たに立地する際に想定される課題でも触れた「人材の確保」に着目して分析を行う。

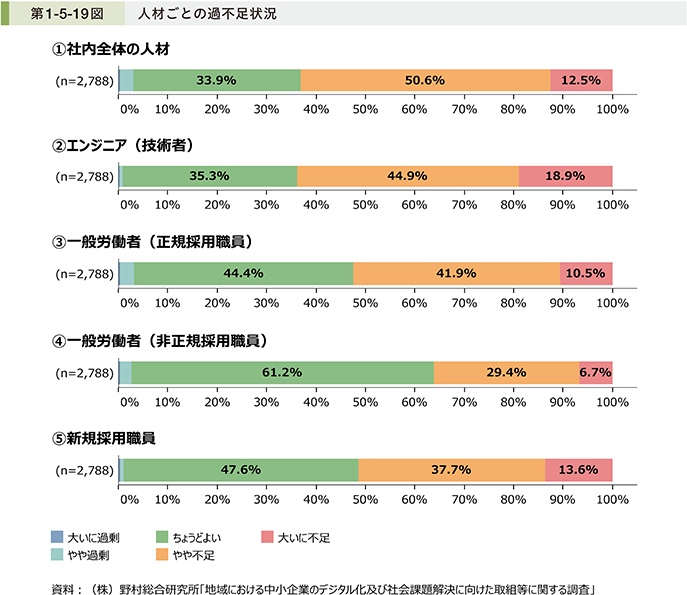

第1-5-19図は、平時における中小企業・小規模事業者の人材ごとの過不足状況を確認したものである。これを見ると、〔4〕一般労働者(非正規採用職員)以外の人材について、半数以上の企業が不足していると回答しており、特にエンジニア(技術者)が不足している企業が多い。このことから、中小企業・小規模事業者では新たな立地の際だけではなく、平時においても人手不足を感じていることが分かる。

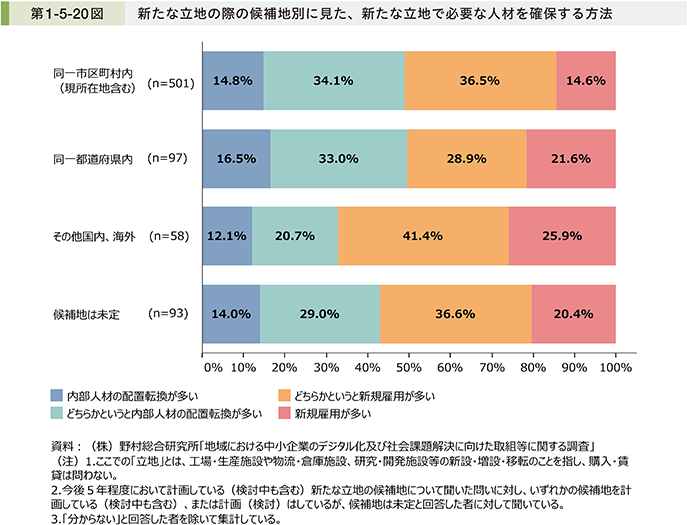

第1-5-20図は、新たな立地の際の候補地別に、新たな立地で必要な人材を確保する方法を確認したものである。これを見ると、その他国内、海外を候補地としている企業において、新規雇用が多いことが見て取れる。

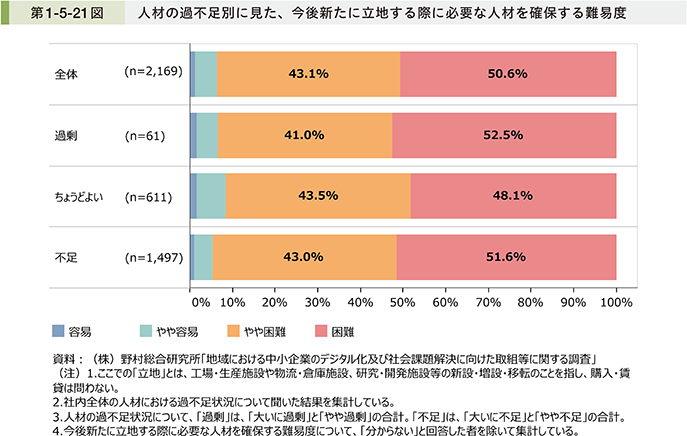

第1-5-21図は、平時における企業の人材の過不足状況別に、今後新たに立地する際に必要な人材を確保する難易度について確認したものである。これを見ると、全体では9割以上の企業が新たな立地の際の人材確保が困難であると回答している。また、平時における企業の人材の過不足状況別に見ると、過不足状況による差はほぼ確認できないことが分かる。平時において適正な人材を確保できていても、新たな立地の際における人材確保の難易度の高さがうかがえる。この点を踏まえても、自治体は企業誘致の取組において、企業の人材確保の支援を充実させることが期待される。