第2節 中小企業・小規模事業者のカーボンニュートラル

深刻な自然災害・異常気象など、気候変動問題への対応を背景として、カーボンニュートラル目標を表明する国・地域が増加し世界的に脱炭素の機運が高まる中、我が国でも2030年度の温室効果ガス46%削減、2050年カーボンニュートラル実現という国際公約を掲げており、事業活動においてもカーボンニュートラル実現の重要性が高まっている。2023年2月10日に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」では、中小企業が日本の温室効果ガス排出量の約2割程度を占めることや、我が国の産業競争力の強みであるサプライチェーンを維持・強化する観点からも、中小企業・小規模事業者がカーボンニュートラルを推進する必要があることが示されている2。そこで、本節では中小企業・小規模事業者のカーボンニュートラルの取組状況について確認する。

2 詳細は、経済産業省(2023)を参照。

1.中小企業・小規模事業者のカーボンニュートラルの取組状況

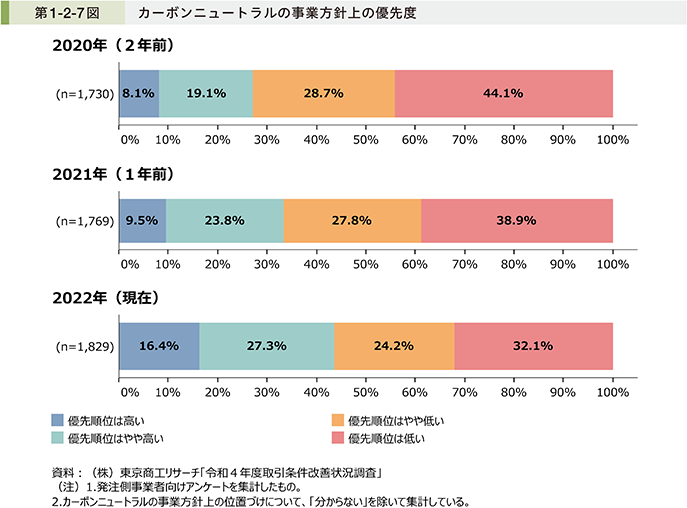

第1-2-7図は、(株)東京商工リサーチ「令和4年度取引条件改善状況調査」3を用いて、カーボンニュートラルの事業方針上の優先度について見たものである。これを見ると、2020年から2022年につれて、「優先順位は高い」、「優先順位はやや高い」と回答する割合が高くなっている。このことから、中小企業・小規模事業者において、カーボンニュートラルの事業方針上の優先度が高まっていることが分かる。

3 (株)東京商工リサーチ「令和4年度取引条件改善状況調査」:(株)東京商工リサーチが2022年10月から11月にかけて、全国90,000社(うち発注側事業者10,000社、受注側事業者80,000社)の企業を対象にアンケート調査を実施(有効回答22,756件(うち発注側事業者3,026件、受注側事業者19,730件)、回収率25.3%(うち発注側事業者30.3%、受注側事業者24.7%))。なお、本分析においては、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の対象外の事業者を除外していない点に留意が必要。

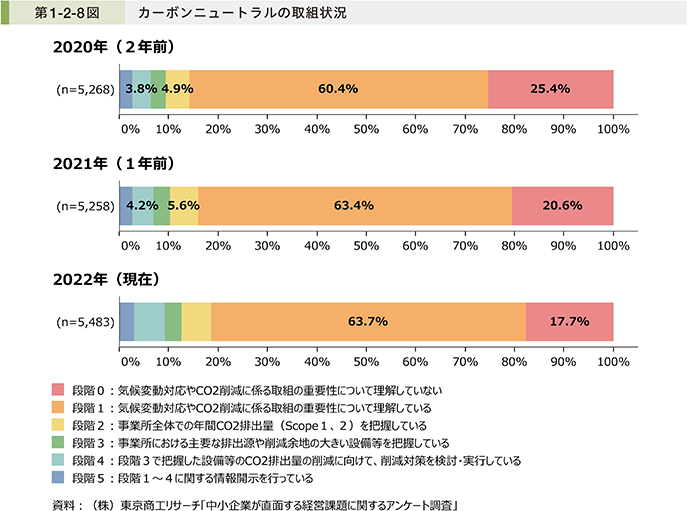

第1-2-8図は、(株)東京商工リサーチが実施した「中小企業が直面する経営課題に関するアンケート調査」4を用いて、2020年から2022年の3年間において、カーボンニュートラルの取組状況5の推移を見たものである。これを見ると、「段階1:気候変動対応やCO2削減に係る取組の重要性について理解している」の企業が最も多く、2022年(現在)時点で63.7%となっており、3年間を通じて、一定割合増加している。しかし、段階2以上の企業の割合は依然として少ない。このことから、カーボンニュートラルの取組の重要性を「知る」ことに取り組んでいる企業は増加しているものの、CO2排出量を「把握する」ことを始め、実際のカーボンニュートラルに向けた取組が進展していない状況にあることが分かる。

4 詳細は第1部第1章第3節を参照。

5 本節で扱うカーボンニュートラルの取組段階は、環境省(2022)を基に作成した。具体的な各段階は、「段階0:気候変動対応やCO2削減に係る取組の重要性について理解していない」、「段階1:気候変動対応やCO2削減に係る取組の重要性について理解している」、「段階2:事業所全体での年間CO2排出量(Scope1、2)を把握している」、「段階3:事業所における主要な排出源や削減余地の大きい設備等を把握している」、「段階4:段階3で把握した設備等のCO2排出量の削減に向けて、削減対策を検討・実行している」、「段階5:段階1~4に関する情報開示を行っている」となっている。

2.サプライチェーンで一体となって行うカーボンニュートラルの促進

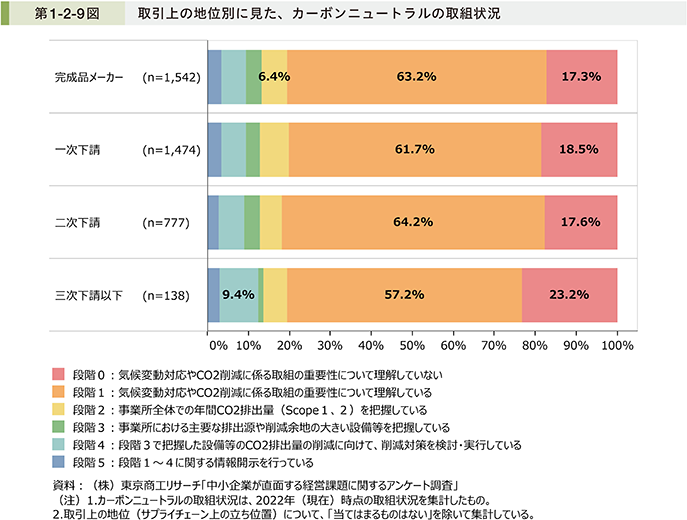

第1-2-9図は、取引上の地位別に、2022年(現在)のカーボンニュートラルの取組状況を見たものである。これを見ると、取引上の地位で三次下請以下の企業では、カーボンニュートラルの取組の重要性がそもそも理解されていない傾向があることが分かる。

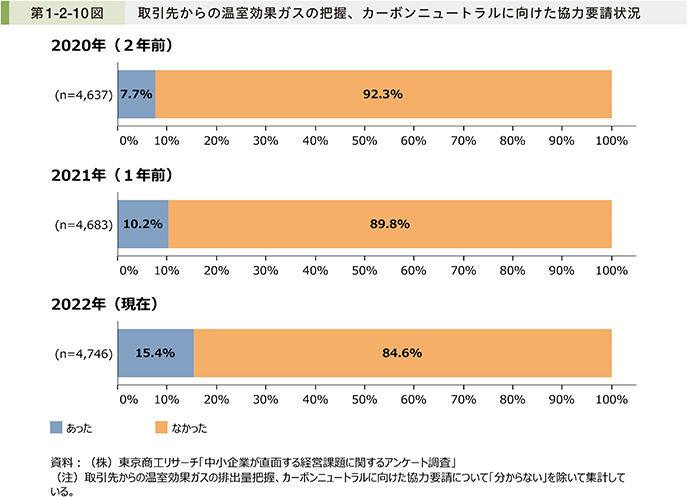

第1-2-10図は、2020年から2022年における、取引先からの温室効果ガスの把握、カーボンニュートラルに向けた協力要請状況を見たものである。これを見ると、温室効果ガスの排出量把握、カーボンニュートラルに向けた協力要請が「あった」と回答する割合が、年々上昇していることが分かる。

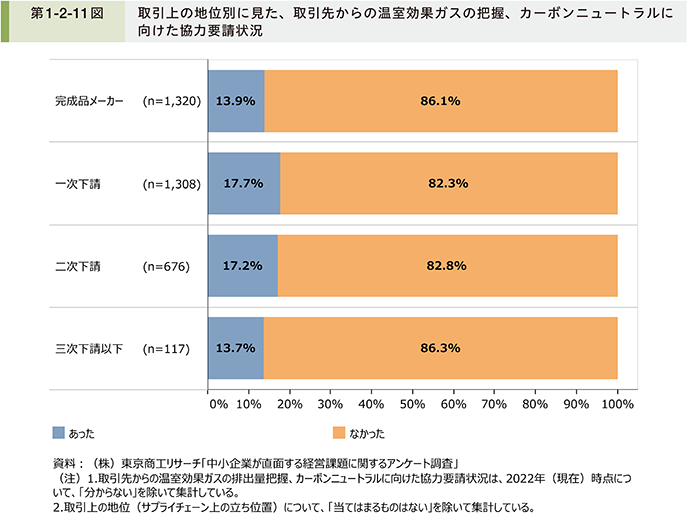

第1-2-11図は、取引上の地位別に、2022年(現在)の取引先からの温室効果ガスの把握、カーボンニュートラルに向けた協力要請状況を見たものである。これを見ると、取引上のどの地位においても温室効果ガスの排出量把握や、カーボンニュートラルの要請が「あった」と回答する割合が一定程度あり、サプライチェーン全体で取組が求められていることが分かる。

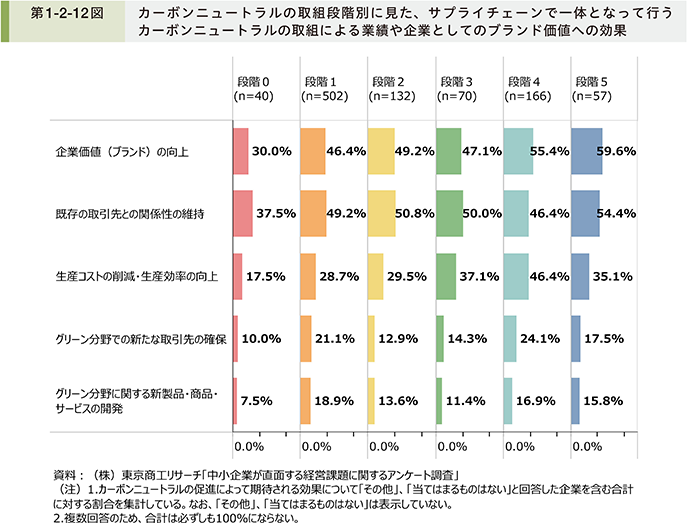

第1-2-12図は、カーボンニュートラルの取組段階別に、サプライチェーンで一体となって行うカーボンニュートラルの取組による業績や企業としてのブランド価値への効果を見たものである。これを見ると、取組段階が進んでいる企業ほど、「既存の取引先との関係性の維持」や「企業価値(ブランド)の向上」の効果を実感する割合が高くなっている傾向にある。このことから、サプライチェーンで一体となって行うカーボンニュートラルの取組は、企業の業績を維持することや、生産効率の向上だけでなく、自社のブランド向上にもつながる可能性が示唆される。

3.グリーン分野への投資・事業再構築の促進

〔1〕グリーン分野への投資

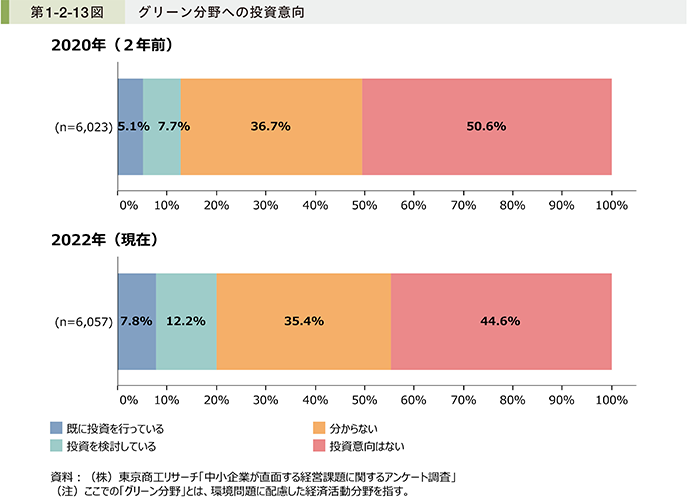

第1-2-13図は、グリーン分野6への投資意向を見たものである。これを見ると、2020年と比べて2022年(現在)では、「既に投資を行っている」、「投資を検討している」割合が高まっており、それぞれ2.7ポイント、4.5ポイント上昇していることが分かる。

6 「グリーン分野」とは、環境問題に配慮した経済活動分野を指す。具体的な分野としては、内閣官房ほか(2021)「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」で定められている重点14分野を指す。14分野については次のとおりである。(1)洋上風力・太陽光・地熱、(2)水素・燃料アンモニア、(3)次世代熱エネルギー、(4)原子力、(5)自動車・蓄電池、(6)半導体・情報通信、(7)船舶、(8)物流・人流・土木インフラ、(9)食料・農林水産業、(10)航空機、(11)カーボンリサイクル・マテリアル、(12)住宅・建築物・次世代電力マネジメント、(13)資源循環関連、(14)ライフスタイル関連。

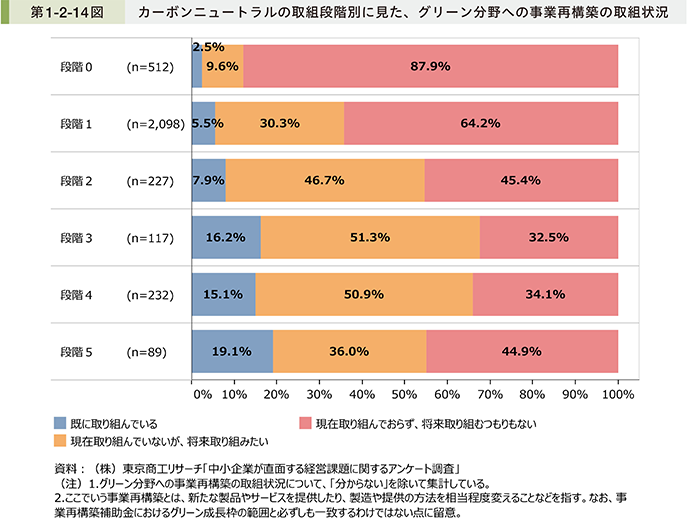

〔2〕グリーン分野への事業再構築の取組状況

第1-2-14図は、カーボンニュートラルの取組段階別に、グリーン分野への事業再構築の取組状況を見たものである。これを見ると、自社の排出量の把握や、実際の排出量削減といった取組段階が進んでいる企業ほどグリーン分野の事業再構築の取組を進める企業が多いことが分かる。このことから、カーボンニュートラルに向けて実際に取組を進めることで、グリーン分野に向けた事業再構築を進めることにつながることが示唆される。

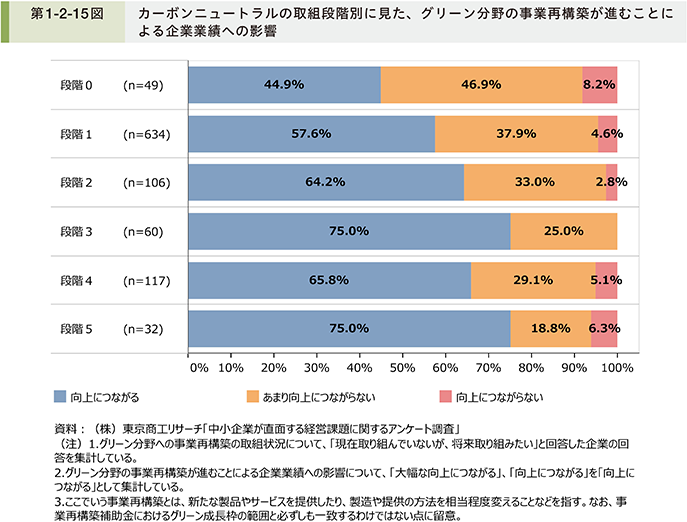

〔3〕グリーン分野への事業再構築による企業業績への影響

第1-2-15図は、今後グリーン分野の事業再構築に取り組む予定の企業を対象に、カーボンニュートラルの取組段階別に、グリーン分野の事業再構築が進むことによる企業業績への影響を見たものである。これを見ると、カーボンニュートラルの取組段階が進んでいる企業ほど、グリーン分野を通じて行う事業再構築に対して、企業業績の「向上につながる」と感じている企業の割合が高くなっていることが分かる。

このことから、実際のカーボンニュートラルの取組を進めることが、グリーン分野への事業再構築などのGX(グリーン・トランスフォーメーション)7への期待感の醸成につながることが示唆される。今後はカーボンニュートラルの取組を進展させ、グリーン分野による事業再構築を通じて、企業業績を向上させることが重要である。

7 ここでいう「GX(グリーン・トランスフォーメーション)」とは、「GX実現に向けた基本方針」によると、「産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換する」ことを指す。

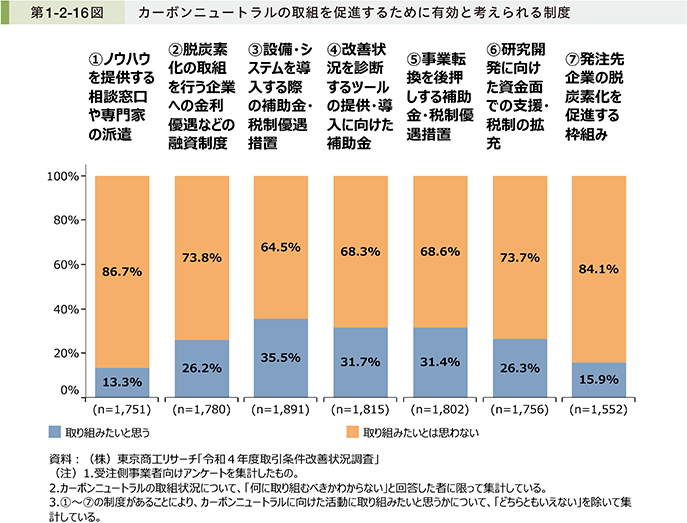

4.カーボンニュートラルを促進するための制度

第1-2-16図は、(株)東京商工リサーチ「令和4年度取引条件改善状況調査」を用いて、カーボンニュートラルの取組状況について、「何に取り組むべきかわからない」企業に限って、カーボンニュートラルの取組を促進するために有効と考えられる制度を見たものである。これを見ると、「〔3〕設備・システムを導入する際の補助金・税制優遇措置」の割合が最も高く、35.5%となっている。次いで「〔4〕改善状況を診断するツールの提供・導入に向けた補助金」、「〔5〕事業転換を後押しする補助金・税制優遇措置」の割合が高く、それぞれ31.7%、31.4%となっている。

今後、カーボンニュートラルについて何に取り組むべきか分からない中小企業に対してカーボンニュートラルを進めるためには、設備等の導入や専門家サポート、事業転換(事業再構築)を進めるための財政的支援が重要であることが分かる。

本章では、中小企業・小規模事業者において、感染症の流行を受けてデジタル化や事業再構築の取組が進展していることを示した。また、カーボンニュートラルの事業方針上の優先度は高まっているものの、具体的な取組は進展しておらず、カーボンニュートラルの取組を進めることが、GX(グリーン・トランスフォーメーション)への期待感の涵養につながることを示した。

最後に、事例1-2-1及び事例1-2-2では、カーボンニュートラルの取組の機運を、コスト増加の要因としてではなく、商機と捉えて積極的な投資を行い、新たな取組を開始するなど、「攻め」のGXに取り組んでいる事業者の事例を紹介している。また、カーボンニュートラルの取組として何を始めるべきか分からない、という事業者も多い中で、コラム1-2-3では中小企業におけるカーボンニュートラルの取組を後押しする支援策等について紹介している。

事例1-2-1:株式会社神戸工業試験場

脱炭素化社会の実現に向けた動きが加速する状況を商機と捉え、水素分野などグリーン成長分野への事業再構築を進める企業

所在地 兵庫県播磨町

従業員数 413名

資本金 5,000万円

事業内容 技術サービス業(他に分類されないもの)

▶感染症の流行により、市場拡大が見込まれる水素分野への事業再構築を決断

兵庫県播磨町の株式会社神戸工業試験場は、あらゆる材料の試験片加工・材料試験・化学分析サービス等を手掛ける企業。独立資本による中立的な立場で、顧客企業の変化するニーズに応え続けるため、新しい市場の動きを常に察知し、次代に備えて先行的な設備投資や研究開発に取り組むなど、「研究開発でお客様の困りごとを解決する」ことを強みとし、顧客企業は航空宇宙産業、自動車産業、電力産業、材料メーカーとあらゆる業界にわたっている。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行により、注力していた航空宇宙業界の成長が減速。その影響は直近の売上高減少だけにとどまらないと予見した鶴井宣仁代表取締役副社長は、水素分野(水素ガスタービン関連部品等の耐久性の測定・評価などを行う事業)への事業再構築を決断した。

▶新規事業の発掘に向け研究開発に取り組む中、脱炭素化の流れを商機と捉え、積極的な投資を実行

従前より同社は、「新しい分野が当たるも八卦、当たらぬも八卦」という考えの下、毎年数十個の新規事業のテーマを探し、研究開発投資に力を入れていた。2015年頃から顧客からの問い合わせが増加したことなどもあり、水素分野は早くから新規事業の候補に挙がっていた。かねてより博士号の取得を目指していた当時専務取締役であった鶴井副社長は、2015年より水素をテーマに研究に取り組み、2018年に博士号を取得するなど、同分野への人的投資を事前に進めた。そうした中、顧客企業の動向や国の方針、海外の動向等を日々の事業活動で収集する中で、脱炭素化社会の実現に向けた動きが加速し、水素分野において顧客企業の投資が進み、投資を実施しても回収が可能な市場ができると判断。研究施設の新設という同社にとって大きな設備投資の実行を決断した。同分野への進出には法令対応といったハードルもあったが、兵庫県担当部局とのやり取りを頻繁に行うことで乗り越えた。また、多額の投資であったが、事業再構築補助金の存在が投資決断の大きな後押しとなった。加えて、上述のとおり事前に人的資本の蓄積を進めていたことや、2017年に鶴井昌徹氏が代表取締役社長に就任するなど、経営陣の世代交代が完了していたことも大きな投資の決断にプラスに働いた。

▶水素分野にとどまらず、新たなグリーン成長分野への投資を行い、今後もイノベーションを目指す

水素分野へのイノベーションの成果は既に現れ、今年だけで同分野の売上高は数千万円に上る。数年後には同社の売上高全体の約1割から2割を占める主力事業になる見通しだ。また、売上面だけでなくグリーン分野として注目度も高い事業に取り組むことで、社員の意欲も向上。採用の面でも、同分野に関心のある人材へ訴求できる点でプラスに働いている。今後は更なる成長分野として原子力分野へも注力する予定だ。鶴井副社長は「当社はオーナー会社であるがゆえ、30年先を見据えた施策を検討する必要がある。30年という期間を現状維持で乗り切るのは難しく、今後成長していくであろう市場を見定め、適切に投資しなければならない。」と語る。

事例1-2-2:株式会社日本テクノ

積極的な研究開発により生まれた新技術による『攻めのGX』により、顧客企業のカーボンニュートラルに貢献する企業

所在地 埼玉県蓮田市

従業員数 48名

資本金 6,000万円

事業内容 生産用機械器具製造業

▶カーボンニュートラルが求められる機運を商機と捉える

埼玉県蓮田市にある株式会社日本テクノは、金属加工技術の一つである熱処理技術の受託加工と熱処理設備の製造・販売の二つの事業を手掛ける企業である。業界に先駆け、真空技術を使った熱処理技術を主体に1985年に創業。大手自動車メーカーや建設機械メーカーを取引先として、熱処理設備の製造をほぼ内製化している点や高品質の熱処理技術を強みに事業基盤を築いてきた。元々同業のメーカーで技術者として勤務するなど、熱処理の技術開発を得意としていた椛澤均代表取締役社長は、これまでも10以上の新技術を開発してきた。そうした技術の一つにCO2の排出量を抑えることができるものがあり、カーボンニュートラルが社会的に求められる機運が高まり、大手取引先などからの要望も増える中で、椛澤社長はこの技術に商機があると感じていた。

▶積極的な研究開発投資を行うことでCO2排出ゼロの熱処理技術の開発に成功

現在熱処理の加工で多く使われている「ガス浸炭」は、一般に炭化水素ガス(CH4など)を使用しており、作業プロセスで炎が発生するためCO2を多く排出する点が課題であった。他方、同社の持つ「ダイレクト浸炭」という技術は、炎を出さずに熱処理を行うことができ、作業品質の安定化に加えて、CO2の排出がゼロになるという画期的なものであった。同技術は真空ベースであるが、大気圧ベースの技術開発を、8年前より開始していた。過去にアセチレンガスと窒素を共に活用することの有効性を発見していた椛澤社長は、大気圧下、窒素をベースにアセチレンガスを使う技術の研究を2015年にスタート。大手取引先と共同で投資を続けながら開発に取り組んだ。雰囲気制御など困難もあったが工夫を重ね、2021年以降は社会的にカーボンニュートラルへの対応が求められる中、研究開発投資のペースを加速。2022年に実用化を果たし、2023年には各所で試作を進める段階となった。自社の持つ設備や取引先との協力関係を活用して、機を見て積極的な研究開発投資を行ったこと、真空技術と従来の技術の融合という同社の強みがいかせたことが新技術開発の成功要因であった。

▶CO2排出ゼロの熱処理技術を展開し全国の浸炭炉をカーボンニュートラルへ

同社の持つ技術「ダイレクト浸炭」の販売はこれからだが、既にカーボンニュートラルに取り組む大手企業などからの問合せや試作の依頼が相次いでいる。これまで取引のなかった新規顧客とのやり取りも増えており、これをきっかけに同社の別の熱処理技術を活用した業務の発注につながったケースもある。また大手企業の担当者などからの工場見学も頻繁に受け入れており、それに対応する社員のモチベーションが向上するといった副次的な効果も既に表れている。正式な販売はこれからだが、2023年の後半以降に年間数億円の売上高を見込んでおり、同社の主力事業の一つとなる見通しだ。今後は、同社の「ダイレクト浸炭」を同業他社にライセンス化した上で、国内にある既存のガス浸炭炉の改良を同業他社と一体となって推し進め、熱処理業界におけるカーボンニュートラルの取組のスピード化を図ることも目指している。「私どもの技術を活用して、ほかのメーカーともタッグを組みながら、CO2削減に向けてオールジャパンの気持ちで取り組んでいきたい。」と椛澤社長は語る。

コラム1-2-3:中小企業におけるカーボンニュートラル促進に向けた取組

■中小企業のカーボンニュートラルの重要性・取組状況

我が国の雇用の約7割を支える中小企業は、日本全体の温室効果ガス排出量のうち、約2割程度を占めている。2030年度の温室効果ガス46%削減目標や、2050年カーボンニュートラル実現のためには、中小企業の取組も必要不可欠である。

また、国内外でサプライチェーン全体でのカーボンニュートラルを目指す大企業が増加しており、既に取引先から協力要請を求められている中小企業もいる。

さらに、金融機関においても融資先の温室効果ガス排出量を把握する動きや石炭等の化石燃料への供給資金を引き揚げる動きがある一方で、先進的に取り組もうとする企業を支援・評価する取組が始まっている。

他方で、中小企業においては、取組の重要性の理解は進みつつあるものの、情報面・人材面・コスト面で課題があり、多くはまだ具体的な取組を実行するには至っていない。

■取組のメリット・ポイント

カーボンニュートラルへの取組は、制約と捉えられてしまう場合もあるが、様々なメリットがある。まずは、設備投資や生産プロセス等の改善などにより、エネルギー使用量が減ることでエネルギーコスト削減につながる。次に、自社や自社製品の訴求力向上により、競争力の強化や取引先や売上げの拡大につながる可能性がある。そして、省エネや脱炭素に取り組んだ先進的事例としてメディアや行政機関等から取り上げられることで、知名度や認知度の向上につながる。また、金融機関において脱炭素経営を進める企業を優遇するような取組も行われているため、資金調達に有利に働く場合がある。さらには、社会課題に取り組む姿勢を示すことで、社員のモチベーション向上や人材獲得力の強化につながる。中小企業は、カーボンニュートラルへの取組を、事業基盤の強化や新たなビジネスチャンスの獲得、持続可能性の強化につながるものと認識して取り組むことで、成長の機会につながる。

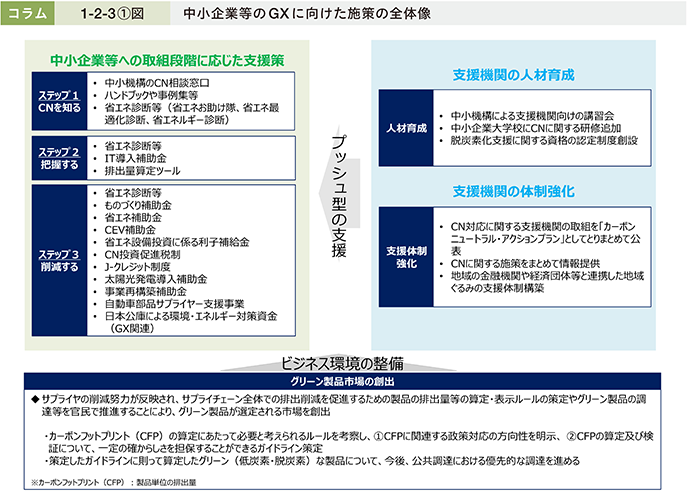

中小企業がカーボンニュートラルに取り組むにあたっては、〔1〕カーボンニュートラル対策について知る、〔2〕自社の排出量等を把握する(測る)、〔3〕排出量等を削減する、というステップで進めることが重要である。そのため、政府としては、カーボンニュートラルの取組状況に応じた支援策を展開するとともに、中小企業支援機関からの働きかけが行えるよう、人材育成支援やカーボンニュートラル関連施策の情報提供の実施、グリーン製品市場の創出等の施策で後押ししていく。