本章では、我が国の中小企業・小規模事業者の多様性を示すとともに、重要な論点となっている労働生産性及び開廃業の状況について確認していく。

第1節 多様な中小企業・小規模事業者

始めに、中小企業・小規模事業者が企業数、従業者数、付加価値額の全体に占める状況1について確認する。

1 以下の比較に当たっては、業種によって中小企業・小規模事業者の定義が異なるため、業種ごとに定義に該当する企業の規模が異なる点に留意されたい。

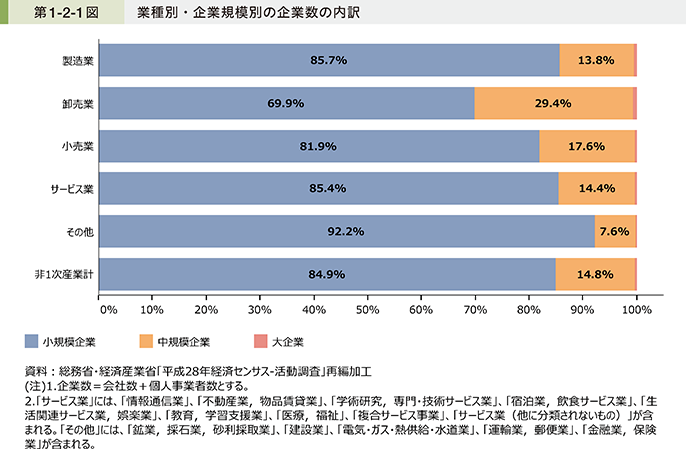

第1-2-1図は、業種別、企業規模別2に企業数の内訳について見たものである。これを見ると、いずれの業種においても我が国の企業のほとんどが中小企業であることが分かる。

2 ここでいう中規模企業とは、中小企業基本法上の中小企業のうち、同法上の小規模企業に当てはまらない企業をいう。

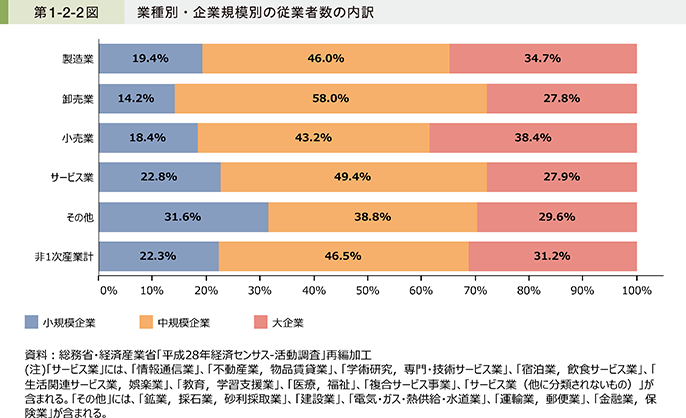

第1-2-2図は、業種別、企業規模別に従業者数の内訳について見たものである。全体について見ると、従業者数のうち約7割が中小企業で雇用されていることが見て取れる。また、「卸売業」、「サービス業」において中小企業の全体に占める割合が相対的に高くなっている。

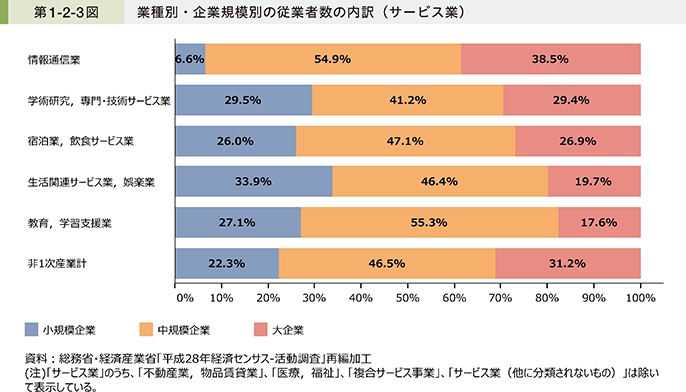

このうち、「サービス業」についてその内訳を示したものが第1-2-3図である。これを見ると、「生活関連サービス業,娯楽業」、「教育,学習支援業」において、従業者数のうち中小企業の構成比が高く、中小企業の雇用における存在感が大きいことが分かる。

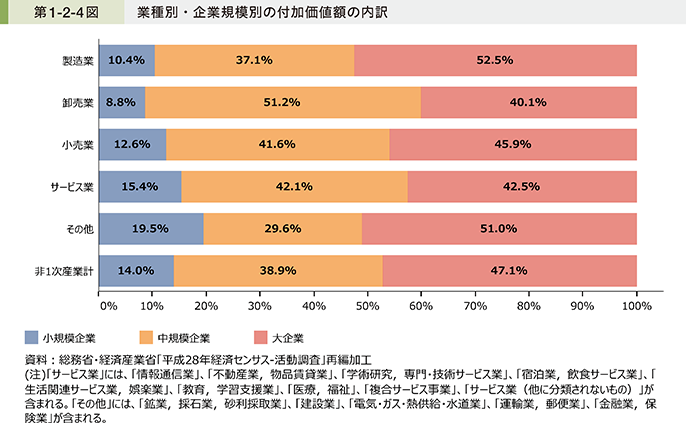

第1-2-4図は、業種別、企業規模別に付加価値額の内訳について見たものである。全体として見ると、我が国の付加価値額の5割以上を中小企業が生み出していることが分かる。また、「卸売業」、「サービス業」では、付加価値額全体に占める中小企業の割合が相対的に高くなっている。

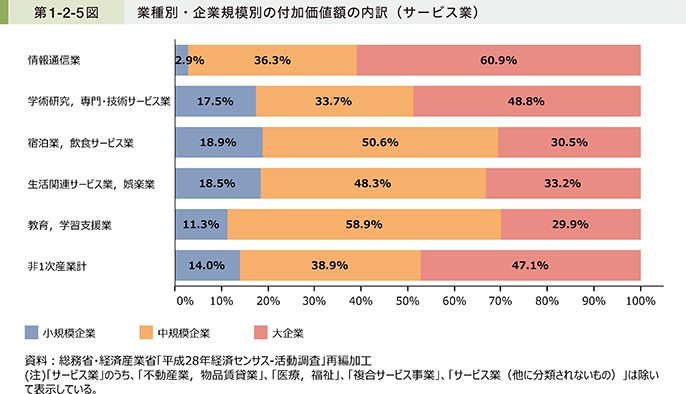

このうち、「サービス業」についてその内訳を示したものが第1-2-5図である。これを見ると、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「教育,学習支援業」では、約7割の付加価値額が中小企業によって生み出されており、業種内での中小企業の存在感の大きさがうかがえる。

続いて、資本金及び常用雇用者数の観点から、企業の多様性を確認する。

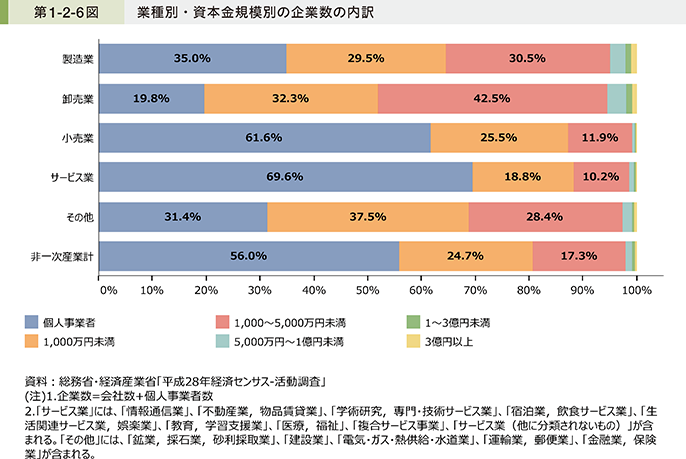

第1-2-6図は、業種別に資本金規模別の企業分布を見たものである。これを見ると、いずれの業種においても、個人事業者及び資本金5,000万円未満の企業が大半を占めていることが分かる。また、「小売業」、「サービス業」では、個人事業者の全体に占める割合が相対的に高いことが見て取れる。

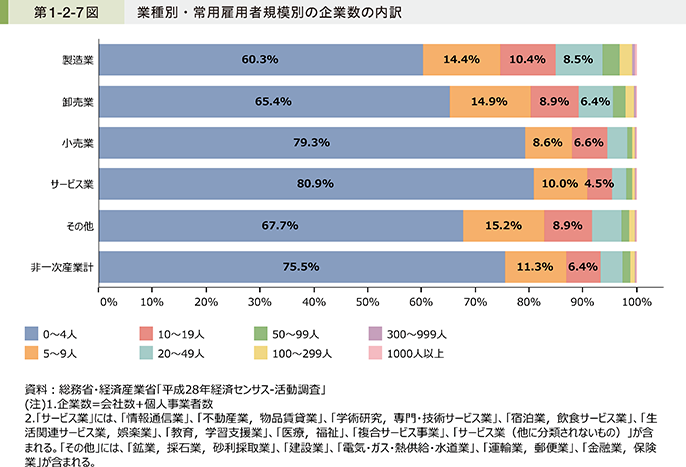

第1-2-7図は、業種別に常用雇用者規模別の企業分布を見たものである。これを見ると、いずれの業種においても、常用雇用者数が50人未満の企業が大半を占めていることが分かる。また、個人事業者の割合が高い「小売業」、「サービス業」では、常用雇用者数が4人以下の企業の割合が約8割を占めており、他の業種と比べて構成比が高くなっている。

次に、中小企業の売上高、労働生産性の分布状況について見ていく。

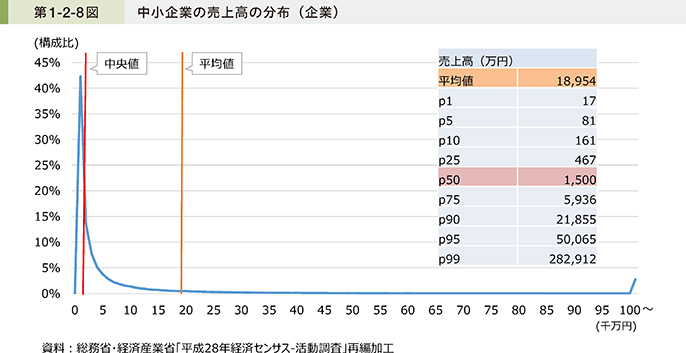

第1-2-8図は、横軸に売上高区分を1,000万円ごとに取り、縦軸に企業数の構成割合を取って、中小企業の売上高の分布状況を示したものである。中小企業の売上高の中央値は1,500万円で、売上高1,000万円以下に約4割の中小企業が存在していることが分かる。他方で、売上高10億円超の中小企業も約3%存在しており、中小企業でも売上高の大きい企業は存在していることが分かる。

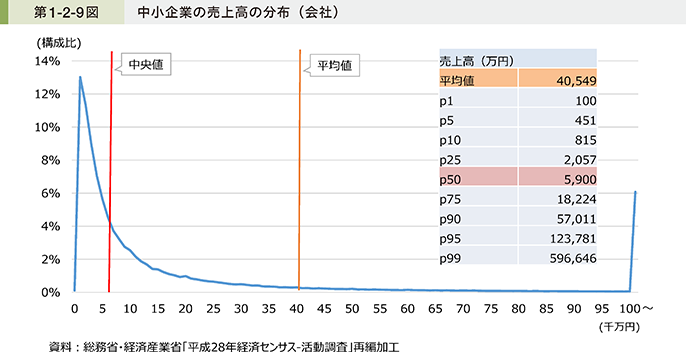

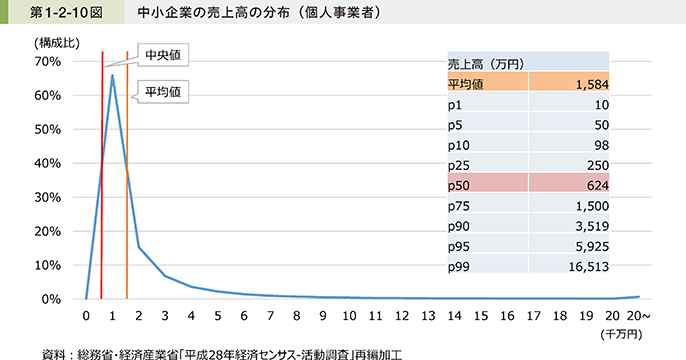

第1-2-8図を「会社」と「個人事業者」に分けて、売上高の分布状況を確認したものが第1-2-9図及び第1-2-10図である。これを見ると、最も構成比の高い区分は「会社」、「個人事業者」共に、売上高1,000万円以下であるものの、その構成比は「会社」が1割程度に対して、「個人事業者」が7割程度となっており、「個人事業者」の方が似たような事業規模の企業が多いことが見て取れる。

コラム1-2-1:フリーランスの実態

本節では中小企業・小規模事業者といっても一括りにはできず、多種多様であることを見てきた。こうした中、新たな多様性をもたらす主体として、フリーランスの存在が注目されている。ここでは、内閣官房が2020年に実施した「フリーランス実態調査」を基に、フリーランスの実態について確認していく。

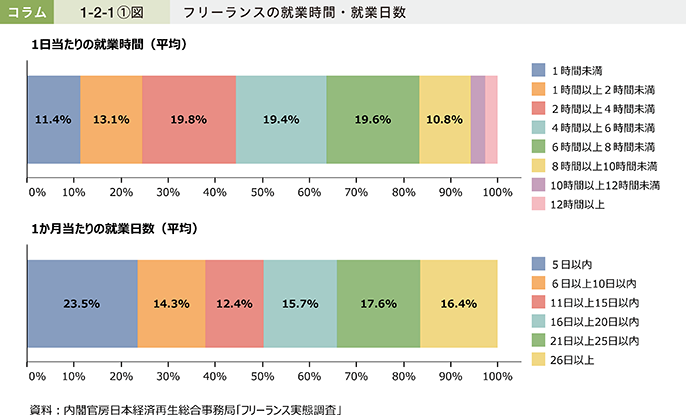

まず、フリーランスとしての就業時間・就業日数について見たものが、コラム1-2-1〔1〕図である。1日当たりの就業時間は、「2時間以上4時間未満」、「4時間以上6時間未満」、「6時間以上8時間未満」と回答した者がそれぞれ2割程度となっており、その属性は分散していることが分かる。また、1か月当たりの就業日数についても、回答割合は各区分で1割から2割程度となっており、フリーランスとしての働き方は多様であることが見て取れる。

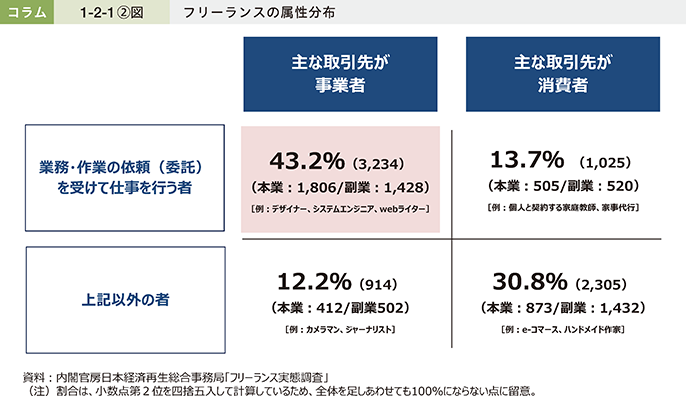

コラム1-2-1〔2〕図は、主な取引先と業務の形態ごとに内訳を確認したものである。これを見ると、業務・作業の依頼(委託)を受けて仕事を行い、主に事業者と取引を行う者が全体の約4割を占めており、最も高い割合となっている。他方、それ以外の区分でも1割以上存在しており、フリーランスは取引先や業務形態についても、一括りで扱うことはできない存在であることが分かる。

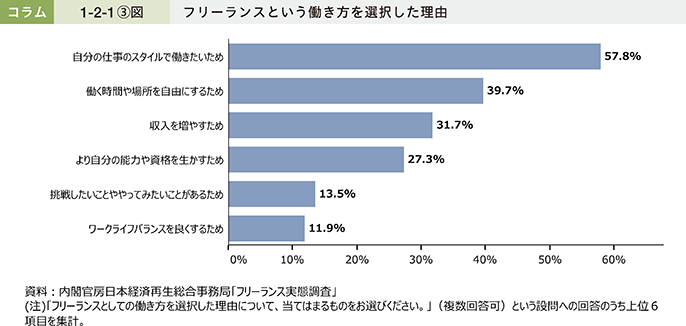

続いて、フリーランスという働き方を選択した理由について見たものが、コラム1-2-1〔3〕図である。これを見ると、「自分の仕事のスタイルで働きたいため」と回答した者が約6割と最も高い割合となっている。また、「働く時間や場所を自由にするため」と回答した者も約4割と相当程度存在しており、仕事に関する自分自身の裁量を大きくすることが、フリーランスとして働くモチベーションの一要因になっていると考えられる。

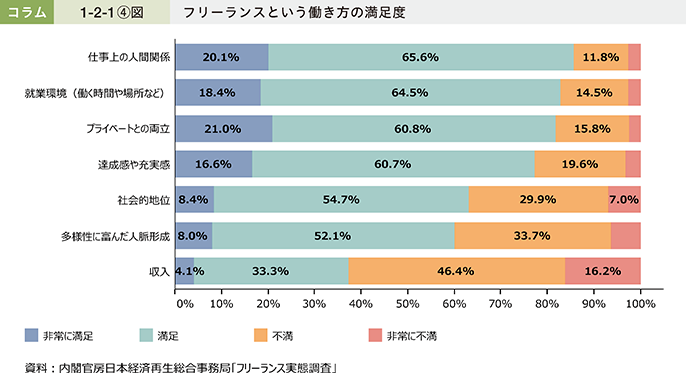

コラム1-2-1〔4〕図は、フリーランスという働き方に対する満足度について確認したものである。これを見ると、「仕事上の人間関係」、「就業環境(働く時間や場所など)」、「プライベートとの両立」、「達成感や充実感」に満足していると回答した者は、7割以上となっている。他方で、「収入」について満足していると回答した者は、4割程度にとどまる。フリーランスとして働く者にとって、仕事内容に関する満足度は高い中で、収入面での充実が課題であることが分かる。

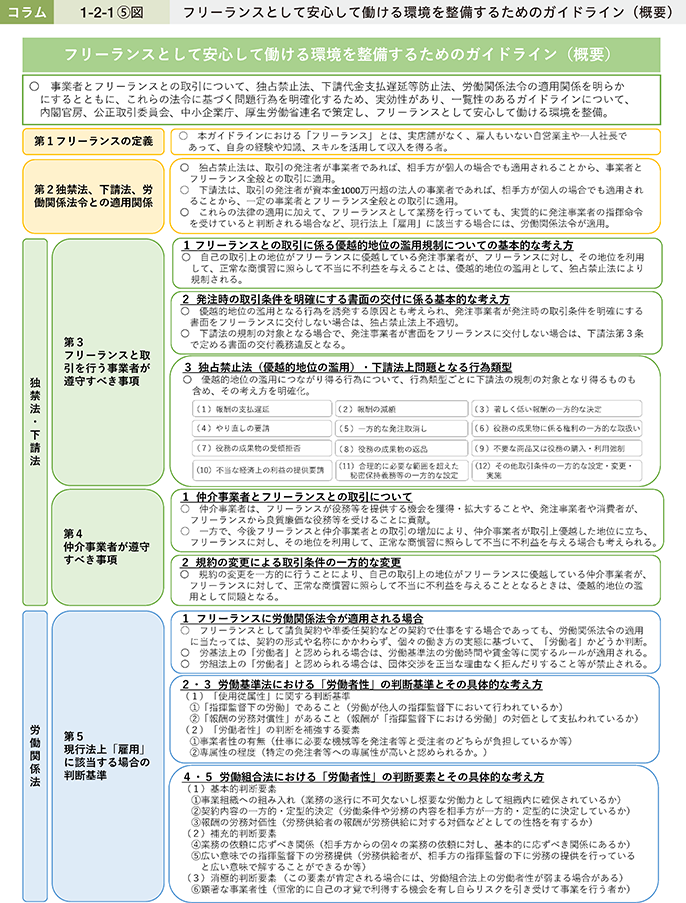

新たな経済の担い手として注目されるフリーランスについて見てきたが、フリーランス自体も属性や取引関係について多様であることが確認された。フリーランスは、多様な働き方の拡大や企業の経営課題を解決する外部人材などの観点から重要な主体であると同時に、取引関係や雇用関係における様々な課題も存在している。こうした状況を踏まえて、政府として一体的に、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのルール整備が進められている3。

3 ルール整備の方向性については、全世代型社会保障検討会議 第9回配布資料「全世代型社会保障検討会議第2次中間報告(案)」(2020年6月25日)、「成長戦略実行計画」(2020年7月17日閣議決定)を参照されたい。

また、これに基づき、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインについて、2021年3月に内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策定し、公表された4。

4 ガイドラインの詳細については、以下を参照されたい。

https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/210326_guideline.pdf![]()